社会创业与共同富裕:价值创造、要素匹配与机制构建

2025-02-21刘振张心舒夏宇寰

摘 要:为扎实推进共同富裕,国家提出调动一切积极因素促进经济平衡发展、完善收入分配制度等战略举措。实践中各类创新实践不断涌现,其中致力于通过商业化手段持续创造社会价值并激发弱势群体创新活力的社会创业,已成为激发中国经济社会创新发展的增长点。然而,社会创业如何创新性地融入共同富裕进程,为实现共同富裕开拓一条持续、稳定的创新路径,该问题尚未得到充分关注与深入研究。据此,首先梳理出共同富裕价值内涵与社会创业价值创造的细分维度,随后基于理论演绎对标共同富裕与社会创业价值创造间的要素匹配关系,最后基于理论建构提出社会创业促进共同富裕持续深化的内在机制,以期为推进共同富裕实践进程的持续深化,探索新的可行路径。

关键词:共同富裕;社会创业;价值创造;要素匹配;机制构建

中图分类号:F270

文献标识码:A

DOI:10.3969/j.issn.1672-2272.202411064

英文标题

Social Entrepreneurship and Common Prosperity: Value Creation, Factor Matching and Mechanism Construction

Liu Zhen, Zhang Xinshu, Xia Yuhuan

(School" of" Innovation" and" Entrepreneurship, Shandong University,Qingdao 266237, China)

英文摘要Abstract: To robustly advance common prosperity, the state has proposed strategic measures such as mobilizing all positive factors to promote balanced economic development and improving the income distribution system. In practice, various innovative endeavors have emerged, notably social entrepreneurship, which aims to continuously create social value through commercial means and to stimulate the innovative potential of disadvantaged groups. This has become a new growth point for China's socio-economic innovation and development. However, the innovative integration of social entrepreneurship into the process of common prosperity, and the exploration of a sustainable and stable path for achieving common prosperity, have not yet received adequate attention and in-depth research. Accordingly, this paper first delineates the intrinsic values of common prosperity and the segmented dimensions of value creation in social entrepreneurship. Then, through theoretical deduction, it examines the element matching relationship between common prosperity and social entrepreneurship value creation. Finally, based on theoretical construction, it proposes an internal mechanism by which social entrepreneurship can promote the continuous deepening of common prosperity, aiming to explore new feasible pathways for the sustained advancement of the common prosperity practice process.

英文关键词Key Words:Common Prosperity; Social Entrepreneurship; Value Creation; Factor Matching; Mechanism Construction

0 引言

党的二十大报告指出,“共同富裕是中国特色社会主义的本质要求”“中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化”。中国式现代化坚持把实现人民对美好生活的向往作为出发点和落脚点[1],共同富裕作为中国式现代化的本质要求,是中国式现代化有别于其他现代化的根本特征[2]:理论内涵包括共有、共建、共享的协同和同一关系[3],涵盖全民共富、全面富裕、共建共富和逐步共富[4];发展表现出发展性、共享性和可持续性特征[5],由富裕度、平等度和共享度3个整体联动且协调统一的子系统构成;内容包括居民总体收入水平,中等收入阶层结构,最低收入水平,福利、教育及健康等指标[6]。实现共同富裕依靠创富能力持续提升,低收入群体是重点帮扶对象[7],这与习近平总书记在中央财经委员会第十次会议强调的“促进共同富裕与促进人的全面发展是高度统一的”[8]这一观点内在一致。因此,共同富裕并非“拿来主义”,而是主动创富与分享,强调可持续价值共创与共享,关键要素可提炼为增加低收入者收入、扩大增加收入的要素供给和持续提升低收入者素质能力三大方面。

以商业手段实现社会价值共创共享的社会创业[9-10],与共同富裕倡导的主动创富、可持续共创共享理念具有相同逻辑。社会创业有效解决社会问题和满足社会需求,改善创新创业过于私利驱动的倾向并强化其社会角色认知[11],强调弱势群体自发主动创富而非被动接受,相比慈善捐赠和志愿服务对共同富裕的促进作用更持续和突出[12]。尽管学界尚无社会创业确切定义,但对其“集合式”概念内涵达成共识:社会创业可被视为“集合式”概念,包含社会价值、社会创业者、社会创业组织、市场导向和社会创新5个维度[13]。由于社会创业涉及个体、团队、组织等多元主体,经济、社会、文化、制度等跨层要素的复杂动态互动[14],因而对其界定需保持开放以助力社会创业成为独特研究领域[13]。本文遵循此观点梳理既有研究,发现学者们在社会创业与可持续发展、社会企业家精神、社会创业与新增创业机会等宏观问题,以及影响因素、绩效评价、过程规律等微观问题上,展开了诸多有益探索。

然而,宏观层面研究普遍以社会创业是独特创业类型为潜在假设,探索不同类型社会创业活动对经济社会发展的作用,但相关研究侧重理论演绎与观点阐述,对社会创业究竟可为经济社会发展创造哪些具体价值及作用程度缺乏研究。微观层面研究则以现象驱动为主,尽管基于不同情境社会创业实践提炼出诸多关键要素及过程规律,但由于社会创业实践较强的地域根植性导致的实践异质性[15],影响了相关研究发现的外部效度[16-17],因而有关社会创业价值的研究虽融合其中但“差异有余而共性不足”。因此,在价值研究方面,社会创业的宏微观研究发现间缺乏必要的链接,微观层面研究难以充分印证宏观层面观点,系统归纳梳理社会创业价值产出,并依托经济社会发展现实需求对社会创业的价值创造赋能经济社会的作用展开研究,对弥补此研究不足具有积极意义。而共同富裕这一我国经济社会发展的长期现实需求,无疑是弥补此研究不足的有利情境。

此外,共同富裕也亟须在微观层面找到更多创新落地路径。虽然研究开始关注社会企业这一社会创业组织形式的作用,但社会企业在我国并无立法,学界与实务界对其类型划分尚未形成共识,导致研究观点带有显著情境差异而普适性不足。不过,在共识性“集合式”概念内涵下[13],可将社会创业视为推动共同富裕的可行手段与路径加以研究,挖掘社会创业的价值产出,并探索其对共同富裕关键要素的赋能路径与作用机制,有望能够取得共识性相对较高的研究发现。同时,对这一问题的探索研究也有助于弥补当前社会创业宏微观研究间存在的不足,推进社会创业作为独特研究领域的理论建构进程,而解构此问题需要以梳理归纳社会创业价值创造既有观点为基础。

基于此,本文首先基于蒂蒙斯经典创业过程模型理论,梳理出社会创业价值创造的细分维度;接着基于资源编排理论,对标共同富裕与社会创业价值创造间的要素匹配关系;最后基于理论演绎,提炼社会创业促进共同富裕持续深化的内在机制,以期在价值创造与共享视角下,为推进共同富裕实践进程持续深化,探索社会创业视域下的创新路径。

1 社会创业的价值创造

社会创业是以商业手段解决社会问题并创造社会价值的创业活动[18-20],过程遵循蒂蒙斯经典创业过程模型[21]——机会、资源、团队有机结合[22]。尽管学界对社会创业确切概念及边界仍存争议[13],但对其关注已从探索其独特属性逐步向如何创造更多可共享社会价值方向演进[11,23],但专门对其进行文献梳理的研究并不多见。因此,本文基于蒂蒙斯创业过程模型梳理社会创业价值创造研究观点和发现。

1.1 机会维度价值

社会创业面临的社会问题与需求表现出普遍、持续及易于发现等特征[18,24],区别于商业创业对突破、异质和创新性需求及机会的追求,社会创业机会多表现出同质性特征[22,25]。然而,此观点仅从社会创业自身角度界定创业机会,并未深挖社会创业机会如何满足金字塔底层受众及其他利益相关者的价值需求。本文基于文献梳理发现,机会维度价值可提炼为内生价值与外生价值:前者指社会创业为其最直接服务对象——金字塔底层弱势群体的“发现型”价值产出,能为其最直接的价值受众带来产品、服务、技能及工作等资源要素;后者指社会创业为更多利益相关者带来“建构型”价值产出,能为社会价值导向的创新创业实践升级提供新机会增长点。

1.1.1 内生价值

内生价值包括满足金字塔底层需求和赋能弱势群体两方面。社会创业最直接受众来自金字塔底层[9],源自贫困、教育、医疗、基础设施等方面需求[26]。相比商业创业与非营利组织,社会创业满足金字塔底层需求的持续性更强:相比商业创业,更加关注价值创造而非价值捕捉[27-28],社会价值产出目的性更纯粹和持续;相比非营利组织,更加关注有限资源使用效率和效益并强调自主性[13],社会使命不易偏离且对外部资源依赖相对较弱[29]。

另一方面,受众往往难以足额支付产品和服务[9,30-31],因此社会创业更关注开发创造社会价值的持续方法,以“授人以渔”赋能弱势群体。具体的,社会创业能通过知识与技能传授、工作岗位供给、环境氛围营造与基础设施建设等方式[32],在满足金字塔底层受众现实需求同时,提高其自力更生、自主创造价值、主动融入社会等“主观能动性”方面的意愿和能力以实现“授人以渔”[33]。而且,社会创业往往吸纳并培养难以支付产品与服务的受众成为员工或志愿者[34],既满足需求又提供就业机会。例如,格莱珉银行对留守妇女提供小额信贷助其自力更生促进社会稳定,残友集团为残疾人群体提供展示自我价值并服务社会的平台,深圳喜憨儿洗车为心智障碍者提供参与工作、赢得尊重的平台等,都是社会创业赋能弱势群体的典型案例。

1.1.2 外生价值

外生价值包括社会企业、公司社会创业以及创新创业实践生态利基三方面。

首先,社会企业是在福利国家体制僵局背景下,非营利部门无法单独应付工业化和城市化带来的贫困和混乱问题中产生,能克服非营利组织在财政和管理上的不足,获取稳定经济收益支持社会价值持续创造[35],是社会创业最典型组织形式。研究认为,商业企业面临的问题正是社会企业的机会[18],前者追逐利润和寻租,后者专注社会价值共创共享[34]。尽管也存在竞争,但社会企业为创造社会价值并弥补经济短板,更注重与外部利益相关者合作[35-36],因此协作多于对抗,机会开发过程能契合并推动共创共享理念深化[11],从而持续拓展服务对象与地域边界[37]。而且相比商业企业,社会企业在解决政府、市场和公益三重失灵导致的社会问题上更具针对性、自发性与持续性[28,38]。

其次,由成熟企业向社会企业转型趋势日益升温,尤以公司社会创业为典型,是推动既有商业企业开展更主动、更高价值和更持续社会责任的履行过程[39],强调企业经营过程及结果对满足社会需求的针对性[40]。公司社会创业包括大企业孵化社会企业[41],企业内部员工依托企业资源优势满足社会需求[42]两类,因资源禀赋优势在社会价值创造上更具稳定性和高能级。公司社会创业的价值效应体现在企业和社会两层面,前者表现为提升绩效、预防和应对危机、建立员工与组织间承诺上,后者突出表现为减少贫穷[43-45]。有研究进一步指出,金字塔底层观点(BoP)强调在低收入和弱势群体中可能隐藏巨大市场和机会[46],公司社会创业正是从关注BoP需求及社会问题出发,将弱势群体同时视为消费者与生产者[47],因而其社会价值与减少贫穷息息相关。

最后,生态系统观是创业实践解决现实问题的方法[48],创业实践可视为经济社会发展的生态位,包括科技、社会等活动及价值。其中,商业创业承担方式方法的工具角色,以市场需求为导向,以企业等为载体,通过科技、商业模式等创新,捕捉利己导向价值;社会创业承担目的方向的利基角色,以社会问题及需求为导向,通过新创或既有组织以社会价值为使命的创造性活动,创造利他导向价值促进社会变革[14,37]。社会创业对创业实践的理念导向作用,体现在推动创业思维向社会价值导向转化[49]:将创业出发点定位于共创共享而非私利驱动的价值内核,决定创业初衷;外延上拓展创业实践价值边界,协调制度、产业、企业及创业者等主体,协同共创共享社会价值增进社会福祉。

1.2 资源维度价值

社会创业往往通过资源拼凑开发利用手头资源探索可持续的社会价值创造方式[29],通常会吸引价值受众、合作伙伴等利益相关者参与其中[41],鼓励授权与协作而非试图建立排他性竞争优势[50]。然而,既有研究过于关注社会创业的资源整合而忽略了其“由内而外”对志愿者、员工及其他利益相关者创造何种价值。本文基于文献梳理发现,社会创业资源维度价值可提炼为以下4个方面。

1.2.1 从价值受众到资源输出方

社会创业基于内生价值为受众提供产品、服务及工作机会等,既满足受众现实需求和资源获取,同时为价值受众反过来创造新增社会价值提供资源基础[32-33],从而为将BoP受众转变为推动经济社会发展的新增资源探索创新路径[30]。同时,许多在发展战略上向社会企业转型的既有组织通过创办基金会或慈善事业部等方式,借鉴社会企业模式投身社会事业。它们不仅能有效识别导致三重失灵的桎梏,推动制度创新,而且能与价值受众建立良好关系,引导、提高其为自身及社会创造价值的能力[23],而非鼓励受众依赖别人,因而能调动其参与社会创业实践成为推动经济社会协调发展的有效资源而非仅是价值接受者[51]。

1.2.2 优化商业企业与社会企业合作网络扩大资源池

利他价值创造与共享的理念行为使社会企业更易于建立稳定的外部网络并吸引资源,而且网络中合作方通常会出于规避社会性风险而选择长期合作[52],社会企业得以改变资源属性、用途或价值,推动稀缺资源由利己导向升级为利他导向[53]。同时,社会企业并不表现出商业企业资源趋利特征[18],而且为应对资源稀缺通常摒弃最优资源配置,通过资源拼凑利用内外部手头资源不断探索社会价值创造的持续方式,鼓励授权与合作而非试图建立排他性竞争优势[54]。这与强调资源基础观有所差异,社会创业也因此表现出拓展创新创业实践最大化稀缺资源社会价值这一积极效应,比如,产业生态运作模式升级带来的节能减排、科技向善、互利共生等共识性理念,对建立与优化商业企业与社会企业间合作网络,拓展资源利用渠道具有积极作用。

1.2.3 激活新资源创造主体

随着社会创业影响力不断提升,对其平衡经济与社会价值积极作用的关注与日俱增[55],激活社会影响力投资这一新助力方式。社会影响力投资是逐利的社会目标投资,包含投资意向,即资本有创造积极社会影响的明确意图;追求混合价值,即平衡经济、社会和环境综合绩效[56]。社会影响力投资凭借多元主体(如政府、企业),多元手段(如社会影响力债券、发展型影响力债券),量化指标(如投资规模、成本结构),引导资本以商业逻辑解决社会问题、补充公共服务、协同社会治理,实现多元价值共赢[56]。社会影响力投资介于传统慈善和投资之间,表现为“慈善捐助→公益创投→社会影响力投资→企业社会责任→传统投资”[56]逻辑链条,有利于充分发挥市场调节作用服务社会民生,为推动共同富裕的持续深化提供新思路与新工具。

1.2.4 推进社会创业制度体系建设

社会创业在发达国家推动社会变革作用显著[49,55],制度较为完善。我国尚无专门立法,但近年来北京、成都等地社会企业认证标准陆续出台。研究认为,本土化社会企业应是可认证标准而非注册形式[57],利于对社会企业提供精准资源支持,对搭建资源对接平台及构建社会创新体系,帮助社会创业实践提升价值创造能级与持续水平,逐渐将中国社会创业实践引入制度化、规范化、规模化发展轨道具有推动价值。而且,认证办法出台有助于社会创业“自下而上”推动政府与市场行为主体共建制度环境,摒弃片面追求经济指标,将社会需求与价值作为协调稀缺资源推进科技、经济、社会发展的目标导向,致力于功能社会发展方向[58],降低政策及资源环境不确定性,持续保障与提升民生。

1.3 认知维度价值

商业创业在团队维度遵循资源基础观的竞争优势逻辑,强调排他、差异与稀缺性。本文基于文献梳理发现,社会创业在“团队”维度上更开源,除核心成员外还不断吸引价值受众、合作伙伴等利益相关者加入[28],强调参与者共同决策与共同创造而非团队领导下的命令执行[33]。更为重要的是,尽管社会创业相比商业创业在过程视角下并无本质区别[59],但其差异性体现在受其固有的盈利能力瓶颈制约[60],团队成员在认知层面依靠对社会价值持续创造的共同认知而非经济利益驱动聚合起来[15],活跃在社会创业各类组织中[16,61]。因此本文认为,在团队基础上更深一步,基于认知维度梳理社会创业价值更能反映社会创业的独特价值属性,有利于探寻社会创业实践更为深层的价值规律,这与当前学界与实践界对社会创业的理论与实践认知日益提升的趋势相吻合[62],更利于推动社会创业理论建构,有助于挖掘其与共同富裕间的深层价值关系。基于此,本文梳理出以下四方面价值。

1.3.1 提高参与者幸福感

社会创业能有效提升创业团队和价值受众的幸福感[63]。作为前者,其同理心会随社会创业过程中的就业、扶贫、环保等价值产出不断得到升华[64],实现其亲社会动机,强化社会创业团队“被需要”的意识进而提升幸福感[65],持续激发其创造价值产出的激情。作为后者,能从社会创业提供的就业机会、产品、服务等价值产出中直接受益[31],同时还能将这些价值产出转化为资源要素,通过自身努力在满足自我需求的同时创造更多新增价值,从而逐渐转变为社会创业参与者,形成对自身价值的新认知并提升幸福感[66]。

1.3.2 提升价值受众主动融入社会的自我认知

社会创业可通过知识、技能、关怀等方式[32],既满足受众直接需求又提高其自力更生、自主奋斗与适应社会的能力,基于“授人以渔”提高自信心与融入社会的能力与认知[33]与仅接受社会创业产品、服务及岗位等机会与资源相比,受众建立起的“我可以创造价值”的自我认同感对自身成长影响更深远[67]。同时,自我认同感的建立也会促进价值受众主动融入社会,通过自身努力赢得生存、发展和尊重。

1.3.3 助力营造个体与组织的互信环境

个体层面,社会创业者通过亲和性特征与亲社会动机,能提高与员工、志愿者、顾客及合作伙伴间的理解与信任水平[31],提升沟通协作有效性[68],有助于在与利益相关者互信基础上建立紧密的协同关系以共创共享社会价值。而且,社会创业者与利益相关者间的互信关系,也是社会创业得以持续的基础。组织层面,强调竞争、专属和私利的“价值捕捉式商业逻辑”,与强调合作、分享和利他的“价值给予式公益逻辑”,在社会创业情境中得以平衡,表明社会创业有能力将商业竞争转化为价值共创与协作共享运作机制,引导商业手段服务社会价值。这对改善市场经济高速发展导致的经济利益至上、公民意识不强、信任水平不高等不足,培养和提升公民社会意识和信任水平大有裨益[69]。

1.3.4 扭转资源逐利与私利驱动的传统认知

资源稀缺是创业常态,但与商业创业基于稀缺资源追求利己导向的价值捕捉不同,社会创业通过最大化稀缺资源的社会价值,追求利他导向的价值共创共享[30]。《贫穷的本质》对此进行解释,认为穷人为生存会更迫切地被迫成长为精打细算的经济学家,最大化手头资源价值,在解决自身贫困同时带来社会稳定和谐[70]。因此,社会创业可视为经济社会高质量发展的“负熵”,在推动高质量发展过程中实现由价格到价值机制的转换,以及强化创新创业实践的社会价值产出方面具备更大潜力,有助于推动创新创业实践红利真正惠及社会大众,改善“私利驱动”的传统认知。

2 社会创业与共同富裕的要素匹配

基于前文梳理,社会创业在机会、资源和认知维度价值创造,在资源建构(获取、积累、剥离),捆绑(稳定、扩展、开拓)和撬动(动员、协调、部署)相互关联且协同发展的资源编排理论视域下[71],与共同富裕关键要素存在密切联系和匹配关系,如图1所示。

2.1 机会维度价值与增加低收入者收入间的匹配关系

收入分配是民生之源,是改善民生、实现发展成果由人民共享最重要最直接的方式[72]。真正制约共同富裕的核心是收入分配,最大挑战是能否让大多数低收入者迈入中等收入群体,收入差距能否持续显著缩小[73]。当前,社会中仍存在一部分低收入群体,他们对知识、技能、住房、医疗等资源同样有较大需求,但囿于能力及收入限制而难以维系。尽管目前第三次分配推进过程中,慈善事业、慈善文化与环境、慈善法规与制度不断完善,但在个人奋斗、共同创富等“授人以渔”方面仍需不断探索新路径。资源建构为应对此问题提供了理论依据。资源建构包含资源的获取、积累和剥离三类活动[71],旨在通过整合、内化与迭代的方式构建可供利用的结构化资源池。社会创业机会维度的“发现型”内生价值与“建构型”外生价值,赋能低收入者的作用直接体现在资源的获取、积累与剥离上。

具体而言,内生价值能直接满足金字塔底层受众在贫困、教育、医疗及基础设施等方面需求[26],帮助他们获取资源并减少相应支出。同时,赋能弱势群体的工作机会、知识技能及生产工具等,能提高弱势群体通过自主的资源积累持续提升收入水平。外生价值方面,首先,社会企业服务对象是共同富裕关涉主体[74],能将其价值受众吸纳为志愿者或员工,解决商业企业难以持续为弱势群体提供工作机会的难题[18],同时产品与服务供给又可降低弱势群体支出[25],以更高效率帮助弱势群体实现资源获取与积累。其次,公司社会创业能带来更具针对性的资源[40],特别是其关注BoP需求及相应社会问题,将弱势群体同时视为资源的消费者与生产者[47],因而其价值产出和减少贫穷与共同创富息息相关[43-45]。第三,创新创业实践生态利基方面,社会创业“目标方向”的利基角色,对引导科技向善,带动更多企业及组织向社会企业这一可认证标准方向转型[14,37],能帮助既有企业及组织剥离创新创业实践过于私利驱动的行动倾向,引导创业思维向社会价值导向转化[49],最终持续减少低收入者数量并增进社会福祉。

2.2 资源维度价值与扩大增加收入的要素供给间的匹配关系

习近平总书记在中法建交五十周年纪念大会上指出:“保证人民平等参与、平等发展权利,维护社会公平正义,使发展成果更多更公平惠及全体人民,朝着共同富裕方向稳步前进。”实现此目标需在要素市场化自由流动上寻求创新[73],公平正义是关键环节之一。低收入群体是共同富裕重点对象[7],普惠人力资本投入、养老及医疗保障、救助政策等公共服务均等化,需在公平正义下实现要素有序流动,这是增加低收入群体收入的关键要素。尽管目前转移支付、对口帮扶等成效显著,但如何让低收入群体有能力配置及利用要素供给创造新增价值,自主且持续创造可供增加收入的新要素,还需不断探索新途径。此外,扩大中等收入群体规模是共同富裕的关键路径,部分低收入人群具备进入中等收入行列的可能,例如高校毕业生、技术工人、中小企业主等。然而,当前环境条件并不利于实现这一目标,加之创新、创业的不确定性与资源稀缺加剧,同样需要在公平正义指引下不断探索和引入新资源要素供给渠道,拓宽增加收入的要素来源。当前商业创业面临现实困境,而在资源维度价值上社会创业对稳定新增要素供给、扩展要素来源及开拓保障要素供给的制度建设上具有资源捆绑的促进作用。

首先,促进产生新价值创造及要素供给的稳定主体。金字塔底层受众通过志愿者、工作岗位等途径可由资源接受者转变为资源输出方,成为创造新增价值的资源供给者[32-33]。同时,随着科技向善、ESG等理念不断深化,既有企业组织在经营逻辑上向社会企业转型,对社会问题和社会价值的关注及行动日益提升,在资源整合方面开始以经济、社会、环境等多重使命为导向调动来自政府、市场及社会的多方资源,进一步盘活资源存量,形成服务弱势群体的长效机制[75],引导和鼓励更多企业组织及公民成为推动经济社会协调发展的资源供给者[51]。此外,以社会影响力投资为代表的新业态,对社会价值的贡献更为稳定和高效,特别是相比既有企业向社会企业转型,对社会价值创造的要素投入决策更快速、投入更直接、手段更多元且更具稳定性[56]。

其次,扩展商业与公益逻辑融合的资源供给来源与环境。社会企业在合作过程中相对商业企业表现出更高信任度和持续性[52],促进其与商业企业合作而非对抗从而持续获得商业企业的资源支持。合作过程中,社会企业并不表现出商业企业的资源趋利特征[18],而是鼓励授权与合作进而建立与其他组织间合作的稳定与持续性,提高稀缺资源向社会价值创造与共享投入的持续性。这不仅有助于直接拓展商业与公益融合的资源来源,同时对以社会价值为导向的资源供给与配置的环境氛围营造,以及吸引带动高收入群体通过社会企业、公益慈善等途径参与社会价值创造进而扩展更多要素供给来源等具有推动作用。

最后,开拓保障要素供给的制度体系建设。目前,中国部分地区社会企业认证办法及标准的出台,极大推动了社会创业实践的“合法性”水平,这对鼓励和保护社会创业持续为经济社会发展提供资源要素供给支持具有开拓性作用。而且,认定办法及标准相比更为严格的法律法规,对扩大社会企业的来源,拓展社会创业资源供给渠道,引导更多既有组织参与社会创业实践,共同为扩大增加收入的要素供给,既有保障作用又有推动效果,进而推动促进共同富裕的社会创新体系建设不断深化,这对后续相关立法建设同样具有开拓性作用。

2.3 认知维度价值与持续提升低收入者素质能力间的匹配关系

习近平总书记在中央财经委员会第十次会议强调,“促进共同富裕与促进人的全面发展是高度统一的”[8]。收入提升与要素增加是要素“质与量”的提升,如何将低收入者收入、要素供给等外在资源转化为自身素质与能力的内化资源,在促进人的全面发展方面对促进共同富裕的影响更为深远。实现共同富裕需要依靠主动且持续地创富与分享,这既要靠知识、技能等要素,也要靠主观认知不断提升,以持续提升个人的素质能力。创业认知研究指出,认知能够影响决策与行为[76],而社会创业认知维度价值与共同富裕持续提升低收入者素质能力要求间的匹配关系,可基于资源编排理论的资源撬动维度加以提炼。

首先,社会创业对社会创业者、创业团队及参与者的幸福感提升,对动员和撬动来自社会创业参与者对共同富裕的资源投入具有促进作用。社会创业不仅能激发其参与社会创业的热情并扩大价值产出,而且能通过强化其同理心等方式使其持续向社会创业实践投入资源[64]。社会创业参与者通常具有一定的收入水平,社会创业即成为其采取创新手段消除分配不公,促进精神生活共同富裕建立共创热爱和奉献的环境氛围的有效手段。如此,他们的手头资源得以动员,从而依托社会创业为低收入者创造更多提升素质能力的可持续机会与资源来源。

其次,社会创业对其价值受众主动融入社会的自我认知的提升,对调动其主观能动性、主动提升素质能力具有积极作用。价值受众主动融入社会的自我认知的提升,有助于提升价值受众的自信心和主动融入社会的意愿,激发他们通过社会创业不断提升自身素质、技能水平以及对自身能够创造价值的自我认知的意愿、决策与行动[33],从而赢得融入社会和提高素质能力的机会与资源,动员和撬动“金字塔底层”的潜在资源,真正将他们从价值的接受者转变为价值的创造者,实现“授人以渔”。

第三,基于社会创业构建起的个体与组织间的信任环境,有助于建立协调个体、组织及社会环境相关资源的平台,为提升低收入者素质能力建立稳定的资源来源。社会创业对建立互信环境的推动作用,能帮助价值受众建立起与社会创业利益相关者间的互信关系与紧密联系[31]。在此基础上,政府部门、商业企业、社会企业及公众等组织与个体,可建立起稳定的资源共享平台并基于价值受众特定需求有效协调资源[51]。互信关系及其资源平台的建立能够拓展价值受众提升素质能力的资源渠道,提供给价值受众提升与展示素质能力的机会与平台,使其更好地融入经济社会发展[69]。

最后,社会创业扭转资源逐利与私利驱动的传统认知,有助于在宏观层面基于利他导向有效配置社会资源,促进共同富裕。在扭转资源逐利与私利驱动传统认知方面,社会创业有助于在科技向善、ESG等既有理念基础上,进一步营造利他导向的价值共创共享理念与行为[30],强化创新创业实践的社会价值角色与功能,影响宏观政策制度更有效、更针对地直面社会问题,引导相关资源持续满足多样化、多层次的物质与精神需求。如此,建立起保障上述各项积极作用的长效机制,使需要帮扶的弱势群体,与具备资源供给能力的外部主体间,依托社会创业的资源部署建立链接,基于促进人的全面发展的角度夯实推动共同富裕的底层逻辑。

3 社会创业促进共同富裕的机制构建

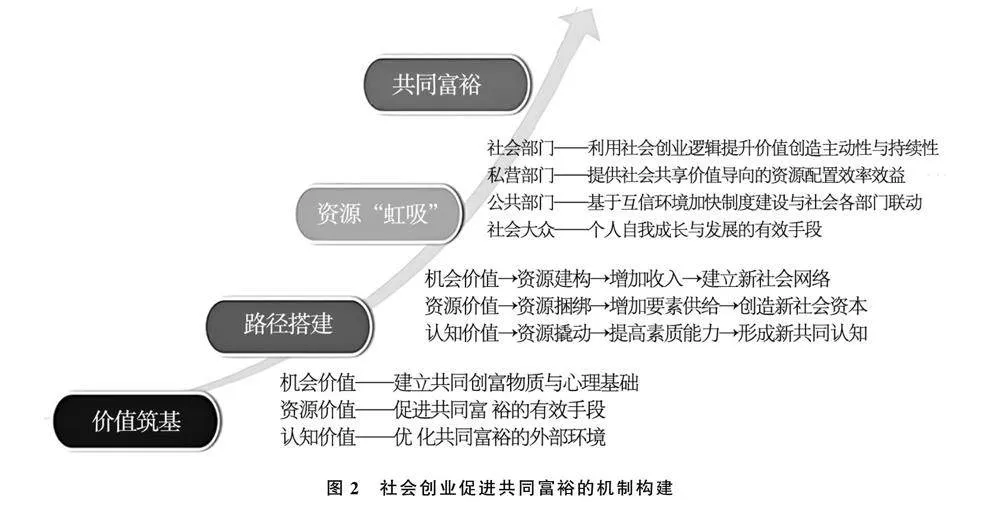

我国社会创业实践作为公益与商业结合体补充公共及市场部门提供公共服务的作用日益显著[77],对社会创业价值关注与日俱增。社会创业与共同富裕间匹配关系,在社会再平衡视角下[78]进一步呈现自下而上、价值不断延伸拓展的能级跃迁促进机制:价值创造为促进共同富裕建立价值基底→基于要素间匹配关系精准构建赋能共同富裕的作用路径→社会创业基于自组织特征持续发展实现资源“虹吸”,从而构建促进共同富裕的长效机制,可供后续研究进一步探索与验证,如图2所示。

3.1 价值筑基

社会创业在机会、资源与认知维度的价值产出,为促进共同富裕建立价值基础,为共同富裕创造更多可供选择的价值产出。

社会创业在机会、资源与认知维度的价值产出,从生存、发展、工具、方法及意识等方面,为促进共同富裕探索可行价值基础与手段。而且,随着公众对社会创业实践及其由经济手段到社会价值的手段目的关系的认识不断加深,社会创业三维度价值产出会不断得以积累,从而筑牢共同富裕价值基础:首先,低收入群体不再将自己视为负担,而是可凭借社会创业的价值产出具备参与共同创富的物质和心理基础,不再依靠外界“给予”而走出困境;其次,社会大众可亲身参与相比商业创业进入门槛更低的社会创业实践[59],增加促进共同富裕的更主动、更持续和更有效的手段,持续拓展新增价值来源;最后,政府有关部门、商业企业、社会公众以及其他社会创业外部利益相关者等主体,可以看到推进共同富裕能够通过社会创业实现“授人以渔”,从而改变他们的思维惯性与认知偏见,为社会创业推进共同富裕营造更加有利的外部环境。例如,探究社会创业家与BoP个体间合作关系构建及演化机制[45]等研究,即是很好的例证。随着社会创业价值不断积累以及数字技术等科技手段发展,未来有望基于社会创业实践创造更多元的价值产出,从而持续夯实共同富裕的价值基础。

3.2 路径搭桥

社会创业“零散、多元”的价值产出,基于资源编排得以有效组合,形成赋能共同富裕的价值作用路径,可为促进共同富裕创造新的社会网络、社会资本与共同认知。

社会创业基于资源编排与共同富裕关键要素间建立链接,可为共同富裕筛选自主与持续性更强的价值产出及作用路径,强化并提升共同富裕精准度和持续性。首先,机会维度价值通过资源建构与增加低收入者收入间匹配关系,可以使低收入者增加获取、积累优质资源,同时剥离冗余资源的机会,从而提升低收入者可自主支配与灵活使用的资源储备,使其完成由被动的价值接受者向主动的价值创造者的转变,从而助推新社会网络的建构。其次,资源维度价值通过资源捆绑与扩大收入要素供给间匹配关系,可在资源建构基础上进一步通过稳定资源要素供给主体、扩展资源来源与开拓性的制度体系建设,不断增加针对收入提升的要素供给,从而实现新社会资本的建构。最后,认知维度价值通过资源撬动与提升低收入者素质能力间匹配关系,可通过动员、协调和部署来自微观社会创业参与者、价值受众、社会大众,中观商业企业、社会组织等组织及平台,以及宏观制度政策等社会资源,持续提升低收入者素质能力,在此基础上建构起平等、互信、共创、共享的环境氛围与共同认知。例如,探究数字技术通过BoP商业模式创新构建包容性市场的机制研究[47]即为例证。

3.3 资源“虹吸”

社会创业可基于自组织特征[79]有效带动公共、私营、社会部门及社会大众的要素投入,为推进共同富裕构建更加稳定和持续的外部支持。

首先,社会创业可基于自身实践动态性、自发性及由无序到有序的自组织特征,实现对社会部门的资源“虹吸”。机会维度内生价值对减少低收入者数量的贡献,可改善社会部门的资源投入水平和实施效果,鼓励更多潜在个体与组织参与。资源维度价值中,价值受众向价值创造与资源提供者转变,在增加低收入群体要素供给方面的积极作用,对社会部门的要素供给具有示范效应。认知维度价值中,社会创业价值受众幸福感提升,能提高其自信及融入社会的主动性,为社会部门新增价值创造主体。由此,社会部门的慈善、非营利等传统组织及模式,可利用社会创业自组织逻辑更加主动、自发、有序地参与社会价值创造,而非仅依靠稳定性欠缺的外部捐赠,有望在社会创业自组织逻辑下实现资源配置效率与效益提升,提高社会价值产出水平。

其次,社会创业可通过共同认知、去中心化、利益分享的自组织特征,实现对私营部门的资源“虹吸”。机会维度外生价值的公司社会创业与社会价值导向生态利基,对引导和鼓励私营部门形成关注深层社会问题的共同认知,主动开展增加社会福祉的行动具有积极作用。资源维度价值中,新价值创造主体产生、商业企业的社会企业转型与社会影响力投资等新业态,在增加低收入群体要素供给方面的积极作用,对私营部门形成利益共享机制、构建价值共享平台等具有示范和推动作用。认知维度价值在扭转资源逐利传统认知、引导创新创业实践从经济收益最大化向社会价值最大化逐步转向方面,可带动更多私营部门的个体与组织共同参与和推动共同富裕的进程与成效。在当前形势下,社会创业去中心化特征及其社会价值效应,对鼓励和引导私营部门组织间,基于特定社会问题与需求探索协作发展机会,构建价值共创共享的平台化发展模式,基于协同共创在解决社会问题和满足社会需求的同时探索“逆势”发展路径具有借鉴价值。

再次,社会创业可凭借其助推社会变革的能力[14],实现对公共部门的资源“虹吸”。社会创业机会维度外生价值的依托社会企业转型剥离私利驱动认知,资源维度价值的开拓保障要素供给的制度体系建设,以及认知维度价值的基于互信环境协调平台资源与基于利他导向部署社会资源,对公共部门加快形成社会创业针对性制度政策与法律法规,保障私营部门与社会部门探索社会创业逻辑落地的合法性、有效性与持续性具有“自下而上”的有力参考与积极影响。同时,在互信环境的建立与优化基础上进行的平台及社会资源的协调与部署,既能为共同富裕进行价值赋能,又能在协作中不断拓展赋能机会、资源、渠道及模式等,并基于信任环境形成长效机制,推动社会各部门之间的密切联动。

最后,社会创业可依托其较低的进入门槛[59],与实践过程的学习、反馈、优化的自我成长特征,实现对社会大众的资源“虹吸”。个人是经济社会发展的基础,除了来自公共、私营和社会部门中的个人及组织之外,社会大众对共同富裕的推动作用不容忽视。实践中,许多社会创业者均是来自于社会底层的弱势群体,他们虽然难以负担传统商业创业相对较高的成本与门槛,但是可以凭借进入门槛相对较低的社会创业实践,在解决自身生存需求的同时创造新增加值,过程中可以通过知识与技能学习、官方与自媒体宣传等方式,传播正能量,积蓄资源,赢得生存与成长空间。同时,难以或不愿承担商业创业高成本的个人,也可凭借社会创业实践积累创业经验、挖掘社会需求、探索创业机会,从而在满足社会需求的同时实现自我成长,进而在强化社会价值实践导向的同时,为共同富裕与经济社会协调发展贡献力量。

4 结论与展望

4.1 研究结论

《社会再平衡》的观点认为:公共、私营和社会三部门间平衡是社会良性发展的重要基础;政府和企业有“此消彼长”的平衡机制,相比两者可能出现的失衡,更需要关注社会部门的失衡问题,因为维持社会良性运转,在社会底层发挥更大作用的往往是易被忽视的社会部门[78]。由此出发,本文旨在为推进共同富裕探索社会创业这一新的可行路径,尝试遵循“用社会性眼光前瞻未来,而非以经济性方式重复过去”的逻辑,站在社会部门视角下挖掘社会创业的价值创造与共同富裕持续推进间的关系。

首先,本文梳理出共同富裕价值内涵,即共同富裕并非“拿来主义”,而是主动创富与分享,强调可持续发展基础上的价值共创与共享,关键要素可提炼为增加低收入者收入、扩大增加收入的要素供给和持续提升低收入者素质能力三方面。其次,本文梳理出社会创业三维度价值:机会维度的内生价值与外生价值;资源维度的从价值受众到资源输出方,优化商业企业与社会企业合作网络,激活新资源价值创造主体,推进社会创业制度体系建设;认知维度的提升幸福感,提升价值受众主动融入社会的自我认知水平,助力个体与组织的互信环境构建,扭转资源逐利与私利驱动的传统企业认知。接着,基于理论演绎对标共同富裕与社会创业价值间的要素匹配关系,体现在机会维度价值与增加低收入者收入间的匹配关系,资源维度价值与扩大增加收入的要素供给间的匹配关系,认知维度价值与持续提升低收入者素质能力间的匹配关系。最后,构建起社会创业促进共同富裕持续深化的内在机制,为后续研究提供可进一步检验和探索的方向。

4.2 理论贡献

4.2.1 对蒂蒙斯创业过程模型理论的深化

本文提炼社会创业价值三要素,与蒂蒙斯创业过程模型理论的机会、资源、团队三要素[21]相比,区别在于后者的团队维度被前者的认知维度取代。既有研究指出,社会创业相比商业创业更关注价值创造而非价值捕捉[27-28],相比非营利组织更加关注有限资源使用效率和效益并强调自主性[13],但并未对其背后深层原因进行挖掘。本文认为,正是由于社会创业“团队”的开源性[28]与组织形式的包容性特征[61],决定社会创业团队是“向外”开放而非商业创业的“向内”聚拢,进而从改变公众既有认知的角度吸引更多参与和支持[62]。因此,认知维度相比团队维度,既更体现出社会创业内涵及核心要素的独特性,同时对深化创业过程模型理论对社会创业及创业实践社会角色的解释力度,具有积极价值。

4.2.2 对资源编排理论内涵与边界的拓展

资源编排理论强调动态利用资源,重点解释从资源组合建构到能力塑造,再到价值释放的转化过程[71],尽管后续研究将供应商、消费者、政府等外部利益相关者纳入其中,但相关研究始终以管理者个体或者企业组织为对象展开,探究资源利用效率与竞争优势间的关系[80]。而本文基于资源编排理论视角对社会创业与共同富裕要素匹配关系的研究发现,社会创业作为一种利他的创业类型与实践导向,资源编排突破了组织边界的界线,编排利用的是经济社会环境中的外部资源,资源编排的对象发生了变化;同时,社会创业资源编排的目的并非建立排他性竞争优势,而是为赋能共同富裕等经济社会发展目标建立可共享的价值通道,理论内涵与作用边界发生了变化。因此,这一发现是对资源编排理论的有益拓展。

4.2.3 对推动共同富裕探寻创新的可行路径

相比其他推进共同富裕的手段,社会创业的自发性与持续性来源于自身的自组织特征[79],不完全依赖于外部的资源注入,而是可以通过自主经营持续通过商业化手段满足社会需求[9],从而实现社会价值创造的“自循环”[30]。同时,随着社会创业价值受众和作用范围不断扩大,能够不断创造更多的新增社会价值赋能共同富裕的关键要素,基于自组织特征的持续发展建立助推共同富裕的资源“虹吸”效应,形成稳定的资源价值投入产出循环,不断夯实促进共同富裕的积极效应。因此,本文的探索对在高度不确定环境下,为推进共同富裕探索确定、持续的价值外部性来源,具有积极价值。

4.3 研究展望

基于上述分析,本文认为未来研究可重点关注如下问题和方向。

第一,宏观层面,探究社会创业作为价值内核对经济社会发展的赋能作用。尽管少数研究关注社会创业对经济社会协同发展的赋能,但仍局限在将社会创业视为新创业类型,忽视了在实践导向、价值观及方法论层面,将社会创业作为思维理念及行为导向这一能动性资源,探究如何驱动、盘活稀缺资源,从而基于利他价值创造与共享视角,赋能经济社会协调发展的价值溢出效应这一基础性问题。因此,未来研究可进一步对本文提出的促进机制展开检验,或者通过理论演绎、案例分析等方法,在利益相关者等理论视域下,探究更多关键要素、作用路径与内在机制。

第二,中观层面,探究社会创业及其逻辑导向如何赋能创业生态系统构建。以数字技术发展为代表的外部环境高度不确定性,对创业实践的社会属性与价值输出提出了新要求和挑战,社会创业因其特殊的手段目的关系得到广泛关注和迅速发展。但由于单一组织针对社会问题的投入资源会因绝大多数社会问题的复杂性而相对不足,因此需在更大场域中跨越组织边界建立联盟[10],这需要资源与价值的双向互动才可持续。既有研究关注的创业生态系统,可作为这一“场域”为社会创业提供资源与价值双向互动的情境。因此,未来研究可考虑探索社会创业嵌入创业生态系统的合法性、路径、机制及价值等问题,也可考虑探究以社会创业手段目的关系为核心的创业生态系统完善与升级等问题,辅以案例分析、问卷调查和定性比较分析等方法,在创业思维及实践向社会价值导向转化基础上[49],进一步探究社会创业赋能创业生态系统构建或重塑的要素与机制,探究社会创业拓展创业实践价值宽度/边界,协调制度、产业、企业及创业者等多元主体协同并进,共创共享社会价值增进社会福祉的规律。

第三,微观层面,改变绩效导向的价值评价方式,关注评价社会创业过程有效性及其对赋能共同富裕与经济社会可持续发展的贡献程度。由于社会创业在概念、类型等方面的复杂与多元,对其结果、绩效等评价往往受制于样本及数据可获得性、结果指标难以量化等原因而存在争议且难以客观评价。因此,未来可更加关注评价过程有效性,而非仅关注绩效结果指标,例如对过程适用情境、创新性、可复制性及解决就业等价值创造潜力的主客观评价等展开研究。这是因为,尽管结果的成功难以复制,但过程可复制能激发社会创业及社会价值导向的创业实践发生率、参与和活跃度,鼓励更多主体参与或遵循社会创业逻辑开展创业实践,激发更多创新型创业实践出现,并基于手段导向逻辑在实践中不断释放共享价值。由此,在过程中不断筛选、升级最优实践类型,不断夯实社会创业赋能共同富裕及经济社会可持续发展的贡献。

第四,进一步关注、鼓励并保障“草根”社会创业者及其实践。尽管既有制度政策及认证标准能由外及内支持社会创业实践,公司社会创业也开辟了新增长点,但不能忽略“草根”社会创业者及实践。因为仅依靠外部政策和成熟企业基于社会价值导向的转变,可能难以覆盖范围、类型及程度均日益多元且复杂的社会需求;“草根”社会创业者及实践,能更自发、主动深入所在地区参与社区建设,更可能触及最广泛的社会需求和最直接的社会问题,这是目前公益创投、社会影响力投资等提升对社会创业实践支持程度的重要原因。因此,未来研究有必要探究“草根”社会创业者及其实践发挥价值效应的关键要素及作用机制,探索认证标准基础上更具针对性的资源支撑、智力支持等保障措施,确保社会创业价值创造与溢出的社会根植性、自发性与持续性。

参考文献参考文献:

[1] 刘志刚. 中西方现代化的不同逻辑起点、模式选择与价值追求[J]. 马克思主义研究, 2023(1): 76-84.

[2] 葛扬. 走共同富裕的中国式现代化道路[J]. 经济学家, 2022(12): 22-24.

[3] 杨文圣, 李旭东. 共有、共建、共享:共同富裕的本质内涵[J]. 西安交通大学学报(社会科学版), 2022, 42(1): 10-16.

[4] 黄群慧, 佟家栋, 戴长征,等. 正确理解和大力推进中国式现代化[J]. 国际经济评论, 2023(3): 19-37,5.

[5] 郁建兴, 任杰. 共同富裕的理论内涵与政策议程[J]. 政治学研究, 2021(3): 13-25,159-160.

[6] 伏润民, 缪小林, 张彰,等. 共同富裕目标下基本公共服务均等化与财政改革:基于广义国民收入的分析[J]. 经济研究, 2024, 59(1): 36-52.

[7] 潘华. 中国低收入群体增收的影响因素与实现路径研究[J]. 宏观经济研究, 2020(9): 130-139.

[8] 习近平. 习近平谈治国理政(第4卷)[M]. 北京:外文出版社, 2022.

[9] DEES J G. Enterprising nonprofits[J]. Harvard Business Review, 1998, 76(1): 55-67.

[10] [美]珍·魏-斯基勒恩, [美]詹姆士·E.奥斯汀, [美]赫尔曼·莱昂纳德. 社会部门中的企业家精神[M]. 翟启江,译. 北京: 社会科学文献出版社, 2011.

[11] ZAHRA S A, WRIGHT M. Understanding the social role of entrepreneurship[J]. Journal of Management Studies, 2016, 53(4): 610-629.

[12] 江亚洲, 郁建兴. 第三次分配推动共同富裕的作用与机制[J]. 浙江社会科学, 2021(9): 76-83,157-158.

[13] CHOI N, MAJUMDAR S. Social entrepreneurship as an essentially contested concept: opening a new avenue for systematic future research[J]. Journal of Business Venturing, 2014, 29(3): 363-376.

[14] TOMS D B, CASTELL I, BAKKER F D, et al. Energizing through visuals: How social entrepreneurs use emotion-symbolic work for social change[J]. Academy of Management Journal, 2019, 62(6): 1789-1817.

[15] KISTRUCK G M, BEAMISH P W. The interplay of form, structure, and embeddedness in social intrapreneurship[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2010, 34(4): 735-761.

[16] YOUNG D R, LECY J D. Defining the universe of social enterprise: competing metaphors[J]. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 2014, 25(5): 1307-1332.

[17] BOLZANI D, MARABELLO S, HONIG B. Exploring themulti-level processes of legitimacy in transnational social enterprises[J]. Journal of Business Venturing, 2020, 35(3): 105941.

[18] AUSTIN J, STEVENSON H, WEI-SKILLERN J. Social and commercial entrepreneurship: same, different, or both?[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2006, 30(1): 1-22.

[19] 刘志阳, 庄欣荷. 社会创业定量研究:文献述评与研究框架[J]. 研究与发展管理, 2018, 30(2): 123-135.

[20] 彭伟, 殷悦, 沈仪扬,等. 创业生态系统如何影响区域社会创业活跃度?——基于模糊集的定性比较分析[J]. 外国经济与管理, 2022, 44(9): 121-134.

[21] TIMMONS J A, SPINELLI S. New venture creation: Entrepreneurship for the 21st century[M]. 5th ed. New York: McGraw-Hill Education, 1999.

[22] 刘振, 管梓旭, 李志刚,等. 社会创业的资源拼凑——理论背景、独特属性与问题思考[J]. 研究与发展管理, 2019, 31(1): 10-20.

[23] 毛基业, 赵萌, 王建英. 社会企业家精神(第二辑)——社会使命稳健性的概念与实践[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2020.

[24] ZAHRA S A, RAWHOUSER H N, BHAWE N, et al. Globalization of social entrepreneurship opportunities[J]. Strategic Entrepreneurship Journal, 2008, 2(2): 117-131.

[25] 刘振, 杨俊, 张玉利. 社会创业研究——现状述评与未来趋势[J]. 科学学与科学技术管理, 2015, 36(6): 26-35.

[26] PEREDO A M, CHRISMAN J J. Toward a theory of community-based enterprise[J]. Academy of Management Review, 2006, 31(2): 309-328.

[27] MAIR J, MARTI I. Social entrepreneurship research: a source of explanation, prediction, and delight[J]. Journal of World Business, 2006, 41(1): 36-44.

[28] SANTOS F M. A positive theory of social entrepreneurship[J]. Journal of Business Ethics, 2012, 111(3): 335-351.

[29] DESA G, BASU S. Optimization or bricolage? Overcoming resource constraints in global social entrepreneurship[J]. Strategic Entrepreneurship Journal, 2013, 7(1): 26-49.

[30] DEES J G. A tale of two cultures: charity, problem solving, and the future of social entrepreneurship[J]. Journal of Business Ethics, 2012, 111(3): 321-334.

[31] NGA J K H, SHAMUGANATHAN G. The influence of personality traits and demographic factors on social entrepreneurship start up intentions[J]. Journal of Business Ethics, 2010, 95(2): 259-282.

[32] WHEELER D, MCKAGUE K, THOMSON J, et al. Creating sustainable local enterprise networks[J]. MIT Sloan Management Review, 2005, 47(1): 33-40.

[33] BARRUTIA J M, ECHEBARRIA C. Greening regions: the effect of social entrepreneurship, co-decision and co-creation on the embrace of good sustainable development practices[J]. Journal of Environmental Planning and Management, 2012, 55(10): 1348-1368.

[34] 刘振, 崔连广, 杨俊,等. 制度逻辑、合法性机制与社会企业成长[J]. 管理学报, 2015, 12(4): 565-575.

[35] DACIN M T, DACIN P A, TRACEY P. Social entrepreneurship: a critique and future directions[J]. Organization Science, 2011, 22(5): 1203-1213.

[36] GRIMES M G. Strategic sense making within funding relationships: the effects of performance measurement on organizational identity in the social sector[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2010, 34(4): 763-783.

[37] 刘振, 陈卓. 基于社会创业助推双创发展: 核心逻辑、生态位与价值宽度[J]. 华东经济管理, 2021, 35(1): 1-7.

[38] 刘志阳, 李斌, 陈和午. 企业家精神视角下的社会创业研究[J]. 管理世界, 2018(11): 171-173.

[39] AUSTIN J E, REFICCO E. Corporate social entrepreneurship[M]. Boston: Harvard Business School, 2009.

[40] HEMINGWAY C A. Personal values as a catalyst for corporate social entrepreneurship[J]. Journal of Business" Ethics, 2005, 60(3): 233-249.

[41] BODE C S, SANTOS F. The organizational foundations of corporate social entrepreneurship[D]. Singapore: INSEAD Working Paper No.2013/07/EFE/ST/ICE.INSEAD, 2013.

[42] HEMINGWAY C A. Corporate social entrepreneurship[M].Cambridge, UK:Cambridge University Press, 2013.

[43] 邢小强, 仝允桓, 陈晓鹏. 金字塔底层市场的商业模式: 一个多案例研究[J]. 管理世界, 2011(10): 108-124.

[44] ZAEFARIAN R, TASAVORI M, GHAURI P N. A corporate social entrepreneurship approach to market-based poverty reduction[J]. Emerging Markets Finance and Trade, 2015, 51(2):320-334.

[45] 万倩雯, 卫田, 刘杰. 弥合社会资本鸿沟: 构建企业社会创业家与金字塔底层个体间的合作关系——基于LZ农村电商项目的单案例研究[J]. 管理世界, 2019, 35(5): 179-196.

[46] ANSARI S, MUNIR K, CREGG T. Impact at the ‘bottom of the pyramid’: the role of social capital in capability development and community empowerment[J]. Journal of Management Studies, 2012, 49(4): 813-842.

[47] 邢小强, 葛沪飞, 仝允桓. 社会嵌入与BOP网络演化: 一个纵向案例研究[J]. 管理世界, 2015(10): 160-173.

[48] 滕堂伟. 创业生态系统研究的知识基础与前沿重点[J]. 管理世界, 2017(9): 184-185.

[49] CHATTERJEE I, CORNELISSEN J, WINCENT J. Social entrepreneurship and values work: the role of practices in shaping values and negotiating change[J]. Journal of Business Venturing, 2021, 36(1): 106064.

[50] HIETSCHOLD N, VOEGTLIN C, SCHERER A G, et al. Pathways to social value and social change: an integrative review of the social entrepreneurship literature[J]. International Journal of Management Reviews, 2023, 25(3): 564-586.

[51] [英]罗杰·斯皮尔, 梁鹤. 论社会企业的外部支持生态系统[J]. 江海学刊, 2018(3): 32-37.

[52] MEYSKENS M, CARSRUD A L, CARDOZO R N. The symbiosis of entities in the social engagement network: the role of social ventures[J]. Entrepreneurship and Regional Development, 2010, 22(5): 425-455.

[53] DESA G. Resource mobilization in international social entrepreneurship: bricolage as a mechanism of institutional transformation[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2012, 36(4): 727-751.

[54] MACLEAN M, HARVEY C, GORDON J. Social innovation, social entrepreneurship and the practice of contemporary entrepreneurial philanthropy[J]. International Small Business Journal, 2013, 31(7): 747-763.

[55] KAMALUDIN M F. Social sustainability within social entrepreneurship[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2023, 192: 122541.

[56] [美]安东尼·巴格-莱文, [美]杰德·艾默生. 社会影响力投资: 创造不同, 转变我们的赚钱思维[M]. 罗清亮,译. 上海: 上海财经大学出版社, 2013.

[57] 苗青. 社会企业: 链接商业与公益[M].杭州: 浙江大学出版社, 2014.

[58] [荷兰]彼得·德鲁克. 功能社会: 德鲁克自选集[M]. 慈玉鹏,译. 北京: 机械工业出版社, 2022.

[59] 刘振, 李志刚, 高艳. 社会创业的本质: 基于创业过程的结构性创新[J]. 山东社会科学, 2017(9): 121-125.

[60] DATTA P B, GAILEY R. Empowering women through social entrepreneurship: case study of a women's cooperative in India[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2012, 36(3): 569-587.

[61] 黄英. 社会企业失灵了吗?[J]. 外国经济与管理, 2021, 43(8): 3-18.

[62] BOULONGNE R. A cognitive approach to the expected value of work integration social enterprises[J]. Strategic Entrepreneurship Journal, 2023, 17(1): 95-131.

[63] DENG W, LIANG Q, FAN P, et al. Social entrepreneurship and well-being: the configurational impact of institutions and social capital[J]. Asia Pacific Journal of Management, 2020, 37(4): 1013-1037.

[64] AREND R J. A heart-mind-opportunity nexus: distinguishing social entrepreneurship for entrepreneurs[J]. Academy of Management Review, 2013, 38(2): 313-315.

[65] 胡望斌, 彭小平, 彭息强,等. 创业者亲社会动机研究述评与展望[J]. 外国经济与管理, 2020, 42(10): 91-106.

[66] YIU D W, WAN W P, NG F W, et al. Sentimental drivers of social entrepreneurship: a study of China’s guangcai (glorious) program[J]. Management and Organization Review, 2014, 10(1): 55-80.

[67] MOSS T W, SHORT J C, PAYNE G T, et al. Dual identities in social ventures: an exploratory study[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2011, 35(4):805-830.

[68] WILSON F, POST J E. Business models for people, planet (amp; profits): exploring the phenomena of social business, a market-based approach to social value creation[J]. Small Business Economics, 2013, 40(3): 715-737.

[69] ZHAO M. The social enterprise emerges in China[J]. StanfordSocial Innovation Review, 2012, 10(2): 30-35.

[70] [印度]阿比吉特·班纳吉, [法]埃斯特·迪弗洛. 贫穷的本质[M]. 景芳,译. 北京: 中信出版社, 2018.

[71] SIRMON D G, HITT M A, IRELAND R D. Managing firm resources in dynamic environments to create value: Looking inside the black box[J]. Academy of Management Review, 2007, 32(1): 273-292.

[72] 中共中央宣传部. 习近平总书记系列重要讲话读本[M]. 2016年版.北京:学习出版社, 人民出版社, 2016.

[73] 张占斌, 董小君, 黄琨,等. 中央党校知名专家解读共同富裕[M]. 北京:中共中央党校出版社, 2022.

[74] 张仪昭. 第三次分配视角下社会企业的价值诠释与主体构造[J]. 河南财经政法大学学报, 2023, 38(1): 71-81.

[75] 余晓敏. 社会企业与中国社会发展的创新实践[M].北京:中国经济出版社, 2018.

[76] BARON R A .The cognitive perspective: A valuable tool for answering entrepreneur’s basic “why” questions[J]. Journal of Business Venturing, 2004, 19(2):221-239.

[77] 徐家良, 张煜婕. 国家治理现代化视角下第三次分配的价值意涵、现实逻辑与优化路径[J]. 新疆师范大学学报(哲学社会科学版), 2022, 43(4): 7-15,2.

[78] [加]亨利·明茨伯格.社会再平衡[M]. 陆维东, 鲁强,译. 北京: 东方出版社, 2015.

[79] TAPSELL P, WOODS C. Social entrepreneurship and innovation: Self-organization in an indigenous context[J]. Entrepreneurship and Regional Development, 2010, 22(6): 535-556.

[80] MAKADOK R. Toward a synthesis of the resource-based and dynamic-capability views of rent creation[J]. Strategic Management Journal, 2001, 22(5): 387-401.

(责任编辑:宋勇刚)