数学教学开展学科实践的常态化策略研究

2025-02-15郑君辉

[摘 要]学科实践是培育学生学科核心素养的必由之路。数学实践,是以问题解决为核心的动态学习过程,体现了实践探究学习方式与数学学科特质的深度耦合。从案例视角出发,通过分析小学数学教学开展学科实践的价值意义、基本类型,提炼出开展学科实践的“五多”常态化策略,旨在引导学生在“做”数学的过程中真正理解与掌握所学知识,实现数学核心素养的提升,促进学生的全面发展。

[关键词]学科实践;常态化策略;核心素养;意义;类型

[中图分类号] G623.5 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2025)03-0001-05

受传统教学观念的影响,学生习惯于“坐中学”,在获取新知识时缺少独立思考,导致灵活运用知识解决实际问题的能力偏弱,这极大地阻碍了学生素养的形成与发展,亟须寻求教学变革之道。学科实践的有效开展,成为教学变革进程中的关键一环。本文从案例视角出发,通过分析小学数学教学开展学科实践的价值意义和基本类型,深入探索小学数学教学开展学科实践的常态化策略。

一、数学教学开展学科实践的价值意义

学科实践以巧妙的方式,将学科知识与学科核心素养紧密结合,有效地平衡了知识的抽象性与趣味性之间的张力。

1.从教材视角来看

教育部印发的《义务教育数学课程标准(2022年版)》(下面简称“数学新课标”)于2022年秋季学期开始执行,而作为首套以落实核心素养为指向的小学数学新教材在2024年秋正式投入使用。从教材编写来看,显著增加了综合与实践的内容,意在尽可能组织学生开展数学实践活动。这一举措既是对数学新课标的积极回应,也是义务教育课程改革的科学指向。它强调数学与生活的紧密结合,强调学科内部的整合与关联,更强调跨学科的融合与应用。理解教材变化,促进教材活化,这是全体一线教师当下肩负的重要使命。因此,探索学科实践的常态化策略、实质性落实,这是教学变革的核心要义。

2.从教学视角来看

面对数学新课标、新教材与新课堂的要求,教师出现“能力恐慌”的现象。这是因为许多一线教师的教育理念更新、转变稍显迟缓,可教学又急于求成,过于依赖技能训练,导致学生学习真实发生的期望与实际的教学效果存在明显落差。为切实消除这一现象,进一步落实数学新课标倡导的“做中学”理念,教师要以学科实践为抓手,自觉建构以核心素养为导向的课堂。在实际教学中,教师应创设丰富多样的实践情境,引导学生进行观察、讨论、实验、制作、调查等学习活动,帮助学生在活动中积累经验、感悟数学思想方法,综合运用所学知识解决实际问题。

3.从学习视角来看

数学教材所编排的内容都是经过精心筛选、过程压缩以及适度简化的。同时,数学新课标强调要将数学课堂转变成一个让学生亲身体验数学实践的场所,提倡“做中学、用中学、创中学”的教学理念,鼓励学生采用自主探索、合作交流与动手实践等多元化的学习方式,体会数学知识之间、数学与其他学科之间、数学与生活之间的联系。这样,学生不仅能够将所学知识应用于实际生活中,更能因实际问题的解决需求而进一步深入探究,真正实现从学以致用向用以致学的转变。

二、数学教学开展学科实践的基本类型

小学数学教学基于“做中学”理念开展学科实践,出发点在于“实践”,其核心则聚焦于“数学”,主要有体验操作式实践、主题探究式实践与生活创造式实践三大基本类型。

1.体验操作式实践

对小学生来说,体验操作式实践是最常见的学科实践。它以体验、实验等操作为主,指向概念理解和应用教学。这其实更多地体现数学验证和理解,引导学生经历“引入概念—强化概念—应用概念—形成概念域(系)”的完整概念学习过程,从传统的静态呈现、结果导向的课堂学习转向探索性、动态发展的体验式学习。因此,教师设计教学时要设置真情境、真任务,让学习真实发生。一方面,要提供一系列与概念相关的正例,供学生观察和分析,在模拟操作或数学游戏中加深学生对概念的理解;另一方面,要创设真实的情境,引导学生将所学的数学知识应用于解决实际问题的过程中,通过实践促使学生内化所学的概念。体验操作式实践主要有体验模拟、实验验证、动手操作、数学游戏、计算推理、数学建模等形式。

例如,人教版数学教材三年级上册“认识周长”的教学,要引导学生对一维图形“线”的长度进行精确度量。这一过程深刻体现了化曲为直的数学思想方法,并蕴含了归纳的核心要义,因此教师可设计四个层次的实践活动。第一个层次的实践活动是引入概念,初步感知规则图形的周长。课堂上,教师先让学生认真观察带来的长方形、正方形、三角形、圆形纸片和树叶等物,并提问:“你发现了什么?”接着,教师引导学生通过指一指、摸一摸等操作,发现“面”和“周”的存在,初步了解只要在图形的边线上任意一点开始,沿着边线绕一周再回到这一点,就是图形一周的长度。第二个层次的实践活动是强化概念,深入探究从“面”中剥离出“线”。通过确定度量对象,选定度量工具,进行度量探究,即对图形的周长进行直观化测量。第三个层次的实践活动是应用概念,进一步辨别与理解“周是周、长是长、周长是周长”,即开展给照片做边框和测量树叶周长等活动,引导学生的探究从规则图形走向不规则图形。第四个层次的实践活动是形成概念域(系),即通过量一量、辨一辨等活动,进一步凸显“边线”与图形周长的深度对接。这样教学有助于引导学生走出“面大周长就大,面小周长就小”的认知误区,在不断深化理解的过程中能够正确表征概念。

2.主题探究式实践

侧重于问题解决的主题探究式实践,以“再发现”为学习路径,融合多学科知识,以合作、探究为主要学习方式,引导学生经历“发现问题—分析问题—解决问题—复盘问题”的全过程。这样教学强调在真实或模拟的情境中,通过直观想象、数学思考、方案调整、数据分析、数学抽象、数学建模等实践活动,引导学生逐步完成系列学习任务,有效促进学生数学思维和数学素养的发展。

例如,人教版数学教材六年级下册“比和比例”单元教学,以“大树有多高”为项目式学习主题,围绕“用什么方法可以知道大树的高度”“用什么工具可以测量出大树的高度”“大树的高度和影子有什么关系”等系列任务展开教学。课始,教师根据具体的教学内容创设情境:“生活中,人们通常需要知道一棵大树、一根旗杆、一个高大的建筑物有多高,但又无法用尺子直接测量。你有什么办法吗?可以选择身边的大树,研究它有多高。”在深入探究与解决问题的过程中,学生要综合运用多学科知识、多种方法和策略。这一过程要求教师引导学生不断调整和优化测量方案,确保测量的有效性和准确性。在本次测量活动中,学生将数学、科学、美术等学科知识有机融合,通过日影测量法、拍照测量法、等腰测量法、镜面反射法等多种测量方法,实现了对大树高度的精准测量。解决问题的思路不是显而易见的,需要直观想象、讨论摸索,不断提出假设、设计方案、调整方案。同时,解决问题的方法也需要学生在测量、观察、比较中持续试验,通过团队协作来解决问题。因此,开展主题探究式实践,教师要注重搭建交流平台,引导学生在实践中不断积累活动经验,提高解决问题的能力。

3.生活创造式实践

生活创造式实践以讨论探究和成果建议为导向,将数学知识与真实生活相联系,用观察作为起点,按照“问题情境—因素分析—探究解决—成果呈现”的流程开展,引导学生完善认知建构。这类学科实践与数学新课标倡导的“在应用中学习”的核心理念相契合。课堂教学中,教师要以数学知识为核心支撑,通过多元化的教学方法,着重培养学生的创造能力,进而塑造学生正确的价值观和必备品格。

以“曹冲称象的故事”教学为例,数学新课标中的“内容要求”是积累数学活动经验和发展量感,培养学生的估测意识。教师可以“给书包减重”为主题实施跨学科教学,重组课程内容。通过“识量小能手”“估量小能手”“减量小能手”三个结构性学习活动,引导学生设计一份“给书包减重”的计划。首先,教师创设问题情境:“圆鼓鼓的小书包,小朋友们背得快喘不过气来了。突然,其中一个小朋友的书包喊道:‘我要减肥,我要减肥!’”教师引导学生分析原因:“书包为什么会这么重?怎么知道书包有多重?怎么帮书包减重?”学生对问题中的各项因素进行分析,找出各项因素之间的关系,并用数学语言解释。然后,学生有目标、有条理、有步骤地进行学习和思考,主动查阅资料、调查走访,寻求问题解决的方案。接着,召开书包减重成果分享会,解决“我的书包有多重、怎么称重、称重工具有哪些”等问题,并进行掂一掂、估一估、称一称等实验,通过列举事实和用数据来阐述结果分析。最后,师生揭示问题产生的原因,并给书包设计减重方案,向学校、家长、社会发出倡议。

三、数学教学开展学科实践的常态化策略

学科实践的本质是实践感的获得,依赖于“特定情境”和“现实存在”,是一种旨在将学科知识应用于实际问题解决中的逻辑构建与实验探索活动,从而实现数学知识、思想方法与活动经验的协调统一发展。明确小学数学教学开展学科实践的基本类型和价值意义后,接下来要解决的就是如何开展学科实践的问题,即实操性的策略。通过深入分析具体案例,发现都离不开学习情境、学习内容、学习支持、学习探究和学习成果这五个要素。于是,提炼出与素养目标、课程内容结构化相匹配的“五多”常态化策略,即多场景、多资源、多工具、多方式和多价值。多场景,涵盖诸多的学习与实践情境;多资源,指实践过程中所需的各种资料与辅助;多工具,即实践活动中使用的多种技术和设备;多方式,指实践过程中采用的多种方法和策略;多价值,强调实践活动所能达成的多元和深远的价值意义。

以人教版数学教材三年级下册“面积”单元的教学为例,探析如何通过学科实践来培养学生的量感。本单元,教材一共编排5课时,即“面积的认识”“常用的面积单位”“长方形、正方形面积计算”“面积单位的进率”“解决问题(铺地砖)”,所有课时的学业目标都直指量感的培养,从测量属性的理解、测量单位的建立、测量方法的探索、合理估计测量值、测量单位间的关系到解决问题,要求用度量的思想进行教学。

1.多场景:学习场景真实连通

多场景是指以问题解决过程为线索,通过创设多个相关或相似的问题情境、现实情境、任务情境来呈现教学内容。这些情境可以是真实的,也可以是拟真的。设计教学时,教师要把学习任务和内容分解到一个个场景中,从而构建一个广阔的、具有实际意义的或跨学科的真实性大情境,形成素养培育的多样化场域。多场景创设的关键在于能够关联知识、学生的生活经验和学习需求,能够充分激发学生学习的兴趣和动力。这里的多场景,既指物理空间上的多场景,也指同一空间不同条件下的多场景应用。

仍以“面积”单元为例,教师以“鸡蛋鸡蛋,你的小脸有多大”为主题展开单元整体教学。如何测量鸡蛋的“面子”,对学生来说是从规则图形到不规则图形的拓展,更是从平面到曲面的突破。教师要围绕面积概念的理解和应用,遴选合适的活动场景和直观体验的方式,让学生充分感受量、体验量、理解量,在不断感悟量的实践活动中发展量感。课堂上,教师先以经典名著《西游记》创设情境:“书中说‘给俺老孙一个面子’,这里说的面子是指什么?”然后,教师围绕“面积在哪里”“如何比较面的大小”“如何描述面的大小”“面积是什么”等问题,开展规则图形与物体测量的系列探究活动。如开展借助工具比大小的探究活动,即寻找身边的1cm2、1dm2、1m2,借助身边的材料说明1m2=100dm2 、1dm2=100cm2。这样学生能理解统一单位的必要性,懂得选择合适的方法,得到正确的度量值。“同学们也可以进行树叶、手掌等不规则物体的测量活动,运用数方格、铺一铺等转化的方法,学习古人的智慧‘秤’出面积。”这样通过多元化的测量方法,使学生整体把握度量的本质意义。最后,通过多渠道、多场合,组织学生创意分享。通过解决鸡蛋的“面子”问题,学生深刻把握图形度量的核心,纷纷运用纸包鸡蛋法、涂色法、蛋壳拼图法、格子法等得到度量值。从规则图形的度量拓展到现实生活中不规则物体的度量,在真实的问题解决中,有效培养了学生的创新思维与实践能力。

2.多资源:学习内容联结融合

资源库建设是确保学科实践顺利进行和有效落地的关键,而这恰恰是当前一线教师在实际教学中遇到的最大挑战。教学实践中,教师可以通过“知识关联+经验关联+应用关联”的方法,建设支持学习发生的教材资源库、生活资源库、成果资源库。教材资源库指向知识的教学逻辑,教师备课时要立足“课程标准+多版本教材”组织教学内容,关注同一学科不同版本的教材,进行跨学科主题学习时关注不同学科的教材资源。生活资源库指向教学资源的生活逻辑,如将生活现象引入教学、用生活事实为知识探究提供证据、用生活经验为学习提供元认知支持、运用知识解决生活问题等,让学生真正做到活学活用。成果资源库指向创意成果和反思复盘,包括作品成果展示、问题解决过程(设计过程)、创意亮点介绍、学生心得分享等。

如上述的“面积”单元教学。其中,教材资源库关注知识的教学逻辑,聚焦“单位”主线,重组与拓展教学内容。课堂上,教师引导学生经历“理解面积概念(直观感受大小)—从度量角度认识面积(比大小)—体会面积是数量概念(画方格)—探索面积(量一量)—转化(不规则图形)—辨析(释疑解惑)”的过程,使学生真正理解有关面积的知识。生活资源库关注教学资源的生活逻辑,聚焦“量”活动,重新构建和整合教学资源。教师教学中先提供不同手掌印、树叶、课本封面等,让学生直观感知表面积有大有小并进行大小比较,再组织学生开展比较身份证与市民卡的大小、实地测量卧室面积和鸡蛋表面积等活动。成果资源库,即归类整理丰富的成果资源,分内隐和外显成果,如活动类、设计类、实验过程、报告等,建立“一生一档”,注重增值性评价。

3.多工具:工具支架多方赋能

为确保学生能顺利进行学科实践,教师可提供一些学习工具与思维工具,作为辅助学生实践探索的“脚手架”。其中,实验类工具包括学具包、测量工具、实验器具以及软件APP等,旨在为学生提供全面的实验条件;任务类工具则包括任务单、调研或实验报告等,帮助学生系统整理与呈现学习成果。如上述“面积”单元的教学,教师提出问题:“你想到用哪些方法测量鸡蛋的表面积?如何测量?请设计实验方案。”同时,教师提供实验类工具,有直尺、卷尺、卡尺、方格纸、剪刀、量筒水杯、保鲜膜、橡皮泥等。给予工具支持,帮助学生进行探究,有助于培养学生的设计能力、动手能力、创新能力。

4.多方式:以学习方式变革为核心

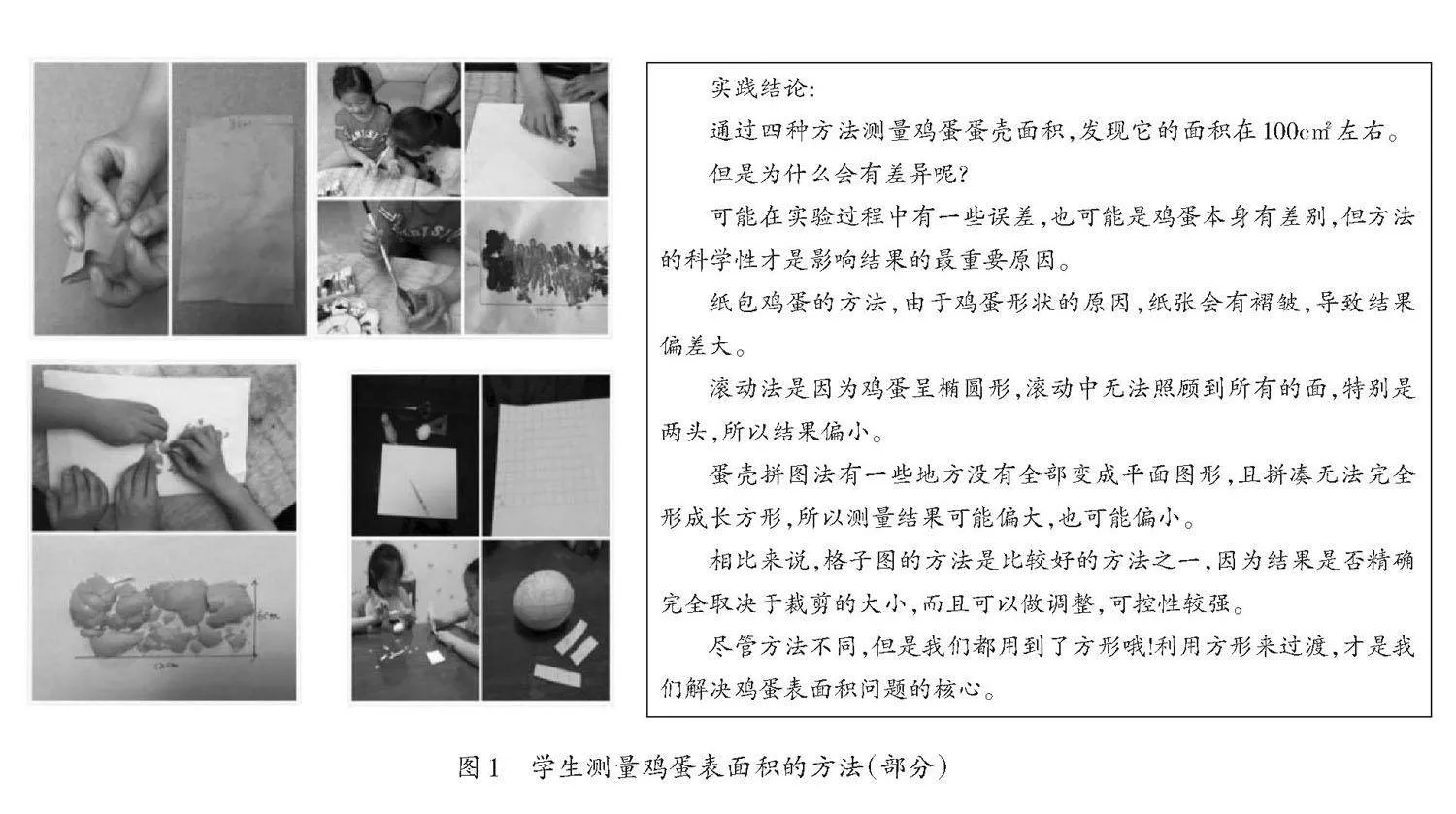

开展学科实践常以项目化学习为主要方式,意在激发学生的学习积极性。在这个过程中,教师要给予学生充分思考、交流和探究的时空,使学生通过观察分析、实验验证、逻辑推理等方式进行探究,深化对所学知识的理解和应用。仍以“面积”单元的教学为例,通过多样化策略实现学习方式变革,引导学生在比较、猜测、验证中相互启发,掌握比较面积大小的不同方法,深刻体会到正方形作为面积单位的优越性及统一面积单位的必要性;在寻求问题解决中实现学习方式变革,即鼓励学生综合运用不同的学科知识和技能解决问题,提高学生解决问题的能力。如学生想出众多的鸡蛋表面积的测量方法,有纸包鸡蛋法、涂色法、蛋壳拼图法、格子图法、水位上升法等(见图1),在思考与交流中促进学生核心素养的提升。

5.多价值:学习成果多维立体

数学实践中,教师要引导学生像数学家一样开展研究和实验,激发学生的数学学习情感,注重学生学习内隐与外显成果的呈现。其中,外显成果以实验报告、设计制作、调查研究、解决问题、表演展示等多种形式具体展现;内隐成果则主要涵盖学生在学习过程中逐渐形成的思想深度、独到见解、知识积累、情感态度价值观以及语言沟通协作能力的提升等方面。

以学科实践为驱动,推动小学数学学科核心素养的培育,不仅是深化教学改革的必由之路,而且是学科教学研究的重点课题。尽管目前学科实践的常态化实施尚有诸多困难,如传统教学模式惯性较大、评价体系亟待革新、教师专业面临挑战等,但是面对这些难题,希望本文的“五多”常态化策略能帮助教师找到行之有效的教学路,促进学生数学核心素养的提升。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 喻平.发展学生数学核心素养的教学与评价研究[M].上海:华东师范大学出版社,2021.

[2] 徐斌艳,黄健,李沐慧,等.数学素养与数学项目学习[M].上海:华东师范大学出版社,2021.

[3] 崔允漷,张紫红,郭洪瑞.溯源与解读:学科实践即学习方式变革的新方向[J].教育研究,2021,42(12):55-63.

[4] 曹培英,顾文.小学数学深度学习教学研究[M].上海:上海教育出版社,2022.

[5] 徐宁,郑华恒.“三空间活力课堂”助推学科实践[J].基础教育课程,2022(6):4-11.

[6] 倪元利,杨有平.思政学科开展学科实践的基本类型及实施策略[J].新课程研究,2024(1):22-25.

(责编 杜 华)