社会支持影响高校教师的学术动机:学术自我效能感和学术态度的中介作用

2025-02-13刘峰

摘" " 要:为了探讨高校教师的社会支持、学术态度和学术自我效能感对学术动机的影响,随机选取高校教师350人(男140人,女210人)作为研究对象进行问卷调查。研究结果显示,社会支持与学术态度、学术自我效能感和学术动机呈显著正相关,社会支持对学术动机有直接影响,并通过学术态度和学术自我效能感间接影响学术动机。然而,相对而言,社会支持对学术动机的直接影响并不强。学术态度对学术自我效能感和学术动机也有直接影响。学术态度和学术自我效能感部分中介了高校教师的社会支持对学术动机的影响,但后者的中介效应强于前者。最后构建了一个包含4个变量的模型,其解释了73%~78%的学术动机方差。

关键词:高校教师;学术动机;社会支持;学术自我效能感;学术态度

中图分类号:G64" " " " "文献标志码:A" " " " "文章编号:1009-5128(2025)02-0014-10

学术动机是指一种引发与维持学术行为并使之指向一定学术目标的动力倾向。过去大量的研究已经说明动机对人类行为有重大影响,因为它与个体的工作绩效、身心健康和职业决策紧密关联[1–2]。Robbins等对109项研究进行了元分析,发现学术动机是预测学术成就的重要预测因子,高于科研经费支持、学术目标、学术相关技能、社会参与因素的预测作用[3],所以教师的学术动机是学术成功和产出的一个重要预测因素,是学术发展必不可少的最重要的基础之一。

2019年科技部等6部门印发《关于扩大高校和科研院所科研相关自主权的若干意见》,2022年教育部印发《关于加强高校有组织科研 推动高水平自立自强的若干意见》等,体现出国家对高校学术研究的社会支持力度不断加大,主要表现在,一方面高校通过建立科学的学术研究评价体系、加大学术科研经费投入、拓宽学术合作交流渠道等方式,从政策和投入方面支持教师的学术研究;另一方面通过完善科技人才引育、激励机制,加大科技成果转化激励保障等举措,激发高校人才活力,旨在调动教师的学术动机,产出更多原创的学术成果和科技突破。尤其在科技革命和产业变革背景下,高校学术成果转化对社会生产力提升的贡献越发凸显,在我国提升产业核心竞争力、实现高水平科技自立自强、加快培育和发展新质生产力的过程中发挥着重要作用。再者,学术动机是高校教师学术发展的起始之梯,是持续影响教师学术行为的根本内在因素。因此,高校对教师学术研究的社会支持如何影响教师的学术动机,成为亟待探究的问题。基于以上分析,本文从心理学视角对高校教师学术动机产生的影响因素以及社会支持影响学术动机的可能机制进行探讨。

一、理论基础与概念界定

(一)自我决定理论

自我决定理论(Self Determination Theory,SDT)聚焦人类行为的动机及其背后的心理需求,作为理解教师学术动机的理论框架,该理论认为,人类有三种基本的心理需求:能力需求、自主需求和关系需求[4],个体对特定任务的动机来自对三种基本心理需求的满足或挫败,涉及的问题包括人们为什么会采取行动,不同形式的动机如何导致不同的结果,从人文主义的角度考虑动机,即强调动机的内在来源[5]。

学术动机被视为一个多维的概念结构,区分了内在动机和外在动机,内在动机和外在动机是两种不同类型的行为原因,可以预测不同人生阶段和工作环境下有价值的结果[6]。内在动机的行为是出于好奇心而进行的,不需要其他激励,教师可以与专家学者合作,从合作中获得乐趣和知识,以提高学术水平,这代表了内在动机的一个例子,它被认为是最自我决定的动机类型。相反,外在动机是指为了获得物质激励、认可或奖励,或为了避免惩罚而表现出来的行为。当动机是内在的,个人从事学术活动是因为兴趣和享受活动本身或有价值的结果而志愿从事学术活动;相比之下,当个体由于来自他人的激励或外部压力而从事学术研究活动时,动机是外在的[7]。

外在动机又可以分为三类:(1)外部调节动机,教师从事学术研究的原因来自自我以外。(2)摄入调节动机,教师从事学术研究的原因没有完全内化,只是想避免内疚或羞愧感。(3)认同调节动机,教师从事学术研究的原因是为了追求完全内化的目标,这被认为是一种高度自我决定的外在动机形式[8]。内在动机和认同调节动机可以被理解为自主动机。外部调节动机和摄入调节动机是受控动机。研究揭示自主动机与积极的教师学术成果密切相关,而受控动机与消极成果密切相关[9–10]。相比较外在动机的预测作用,具有内在学术动机的教师表现出更大的学术努力、参与、享受和成就,注重对自然现象的好奇心,从参与发现过程中获得的快乐自然会强化学术行为,从而确保进一步的学术努力得以进行。研究发现,有内在学术动机的教师往往认为学校和学术是有价值的,喜欢学术,享受与学术相关的活动[11–12]。

(二)社会支持

社会支持指的是个体在社会交往中所得到的来自社会各方面所给予的精神和物质方面的帮助和支援。学术的社会支持是指各种社会关系对个体学术研究和发展的主观、客观的影响力,可分为两类:一类为客观的、可见的或实体的支持,另一类是主观体验到的或情感体验到的支持[12]。McMillan等认为在高校背景下,人际关系和学校政策、物质与经费投入的社会支持系统是两个最重要的影响学术动机的因素。[13]人际关系具体包括同事支持、工作压力和任务自主性。同事支持是指在学校里与同事、上级的社会互动和人际关系情况。[14]工作压力是指工作中具有挑战性的方面,如工作量和工作节奏。一项关于教师工作场所的研究指出,工作环境中的压力越大,教师就越倾向于保持现有的方法和避免错误,他们就越不愿意参与持续的学术发展。[15]当个体认为自己在学术研究活动中是自主、自由选择(在工作中有选择和自由)时,他们会体验到更大的幸福感,并做出更大的工作努力,学术研究任务的自主性强化了教师将学术价值观内化为个人目标的程度,并随后影响了他们参与持续的学术发展的动机[16]。

高校科研激励政策的实施被实践证明是有效推动学术研究发展的手段,学术平台对于学术研究至关重要,能够提升教师的学术水平和科研能力,而经费投入是学术研究的必要条件,属于物质保障。高校激励学术研究的政策实施、物质条件会影响教师的学术动机和学术热情。比如,充足的学术资源保障、宽松的科研环境、有效的激励机制和开放的学术平台更能激发教师的学术研究动机;反之,科研条件差、学术氛围不好、缺少学术研究的外部条件,教师的学术动机就有可能不能被有效激发[17]。

(三)学术态度

Andronache将态度从广义上描述为一个人对一个对象的积极或消极感受,态度可以被解释为一种心理倾向,以积极或消极的方式评价特定的实体。[18]从专业的角度来看,学术态度是指个人对学术的情感、行为和学术的承诺;从心理学的角度来看,教师的学术态度是教师职业中最具影响力的因素之一[19],学术态度一般与热爱学术、坚持学术和学术的社会意识有关[20],也与教师的信念有关,即他们必须不断提高自己的学术水平和能力,这是高校教师职业的要求。如果教师对学术有积极的态度,其学术表现会更好,他们的努力也可能会更有效率。[21]此外,对学术持积极态度的教师会更努力地工作,以获得社会认可,对学术研究更感兴趣。因此,积极的学术态度很大程度影响了学术研究的质量和数量,能够对学术动机和学术能力的提升起到一定的导向作用。

(四)学术自我效能感

在与动机信念调节有关的研究中,自我调节被证明起着特别重要的作用。学术自我效能感指的是关于一个人学术研究或有效执行能力的信念或信心,即一个人在面对学术研究挑战的情况下,承担和完成任务以及实现目标的能力[22],也是自我信念调节的过程,例如通过目标设定、自我监控、策略使用、自我评价和自我反应来进行学术行为。自我效能感可以影响教师在学术任务选择、学术研究努力程度、学术互动、学术研究计划、学术道德规范、学术评价等领域的行为表现。[23]

自我效能感是影响教师学术动机的另一个重要因素,包括个人在其研究领域有信心地去优化自己的技能和知识。具有强烈自我效能感的人不会逃避他们所面临的学术研究任务,并且积极地参与挑战以完成他们的目标;相比之下,自我效能感差的人在执行学术任务的过程中会感到紧张、压力和不满[24]。自我效能感水平对特定目的的动机有重要影响,动机的水平取决于完成学术任务的力量和韧性的水平。如果个人对学术研究问题的解决方案有信心,他们就有动机把可能遇到的学术研究问题视为个人的发展机会。那些怀疑自己学术研究能力的人,通常是由于失败,对学术研究的努力和坚持较少;相反,他们把失败归因于努力不够或不可能通过他们个人的努力来实现学术发展[25]。

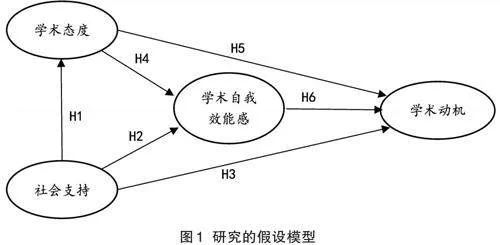

综上所述,保持较高的自我效能感可能会增强教师从事学术研究的动机,自我效能感与学术动机显著相关。另外,教师的学术动机可能会受其学术态度的影响。同时,高校的科研管理水平、科研平台层次和教师个体对学校的认知、情感体验这些社会支持系统,也是影响教师学术动机的重要因素。以上,旨在探讨高校教师的学术态度、社会支持、学术自我效能感与学术动机之间的关系,提出的研究假设模型如图1所示。

因此,依据以上分析,提出如下6个假设:

H1:教师的社会支持对学术态度有显著的正向影响。

H2:教师的社会支持对学术自我效能感有显著的正向影响。

H3:教师的社会支持对学术动机有显著的正向影响。

H4:教师的学术态度对学术自我效能感有显著的正向影响。

H5:教师的学术态度对学术动机有显著的正向影响。

H6:教师的学术自我效能感对学术动机有显著的正向影响。

二、研究方法

(一)研究对象

随机选取普通本科院校的高校教师作为研究对象,共收集386份问卷,剔除无效问卷后获得有效问卷350 份,有效率为90.7%。其中男性140人,女性210人,涵盖文科、理科、工科专业,从教年限为1~15年,平均年龄为35.54岁(SD=1.72)。研究对象自愿填答量表,测量了他们的社会支持、学术态度、学术自我效能感和学术动机,量表大约需要15分钟完成。

(二)研究工具

1.学术态度量表

学术态度的测量采用Cetin编制的教师职业态度量表。[26]该量表是一个5点Likert量表,分数越高代表学术态度越积极。修订后,由21个项目和3个维度组成,情感维度(例句:我的理想职业是学术研究)、价值维度(例句:学术研究不仅需要知识,还需要毅力)、匹配维度(例句:我对进行学术研究犹豫不决)。该量表的Cronbach’s [α]系数为0.81,表明量表信度可接受。

2.社会支持量表

社会支持量表借鉴Doeglas等编制的感知社会支持的多维量表[27],经过修订,包括2个维度,关系支持维度(例句:在学术研究方面学院领导真的尽力帮助我)、学校支持维度(例句:院校的科研设施、科研平台能够满足我的学术发展)。共12个项目,采用5点Likert量表进行评分,分数越高代表社会支持越高。该量表的Cronbach’s [α]系数为0.90。

3.学术自我效能感量表

由于以往的研究关注教师教学的自我效能感,而不是学术的自我效能,通过借鉴班杜拉的自我效能感测量指南、Hardre等编制的研究或专业发展的自我效能感量表[28],构建了9个项目的学术自我效能感量表,包括2个维度,学术能力维度(例句:我觉得自己有能力确定有价值的基础或应用研究问题)、学术行为维度(例句:即使我的学术成果很不理想,我也能坚持学习提升自己)。采用5点Likert量表评分,分数越高代表效能感越高。该量表的Cronbach’s [α]系数为0.86。

4.学术动机量表

教师学术动机量表借鉴Nancy 等编制的教师科研动机量表进行修订[29],包括3个维度,自主动机维度(例句:我从事学术研究是为了我的兴趣爱好)、外在动机维度(例句:我从事学术研究是为了获得物质奖励)、摄入调节动机维度(例句:我从事学术研究是为了避免让别人看不起)。共20个项目,采用5点Likert量表评分,分数越高代表动机越强。该量表的Cronbach’s [α]系数为0.83。

5.数据分析

所有数据采用SPSS 20.0进行描述性统计和变量间相关分析,AMOS 22.0建构结构方程模型,Bootstrap程序检验多重中介效应。为了检验研究中的假设,首先,计算了所有变量关于测量模型拟合情况的描述性统计指标;其次,统计分析了所有变量之间的相关系数;最后,进行路径分析,以检验变量之间的假设关系,评估假设的结构方程模型。

三、研究结果

(一)描述性统计指标

首先,检验所有变量的偏度和峰度系数的正态性,结果显示,偏态系数大于-0.25,小于-0.55;峰态系数大于0.93,小于1.22。根据Tabri等的建议,偏度和峰度系数应分别在-3和+3之间以及-10和+10之间[30],所以在规定范围内,说明研究中的数据符合正态分布假设,见表1。此外,通过方差膨胀因子(VIF)检验自变量与中介变量之间的多重共线性效应,结果显示VIF(1.02lt;VIFlt;1.24)远小于临界值10,表明多重共线性效应也不严重。采用Harman单因素检验方法,对社会支持、学术态度、学术自我效能感、学术动机量表的项目进行探索性因素分析,采取主成分分析法检测结果显示,未旋转提取特征值大于1的因子,第一主成分解释34.02%的变异量,低于40%的临界值。因此,可以说明数据之间不存在严重的共同方法偏差[31]。

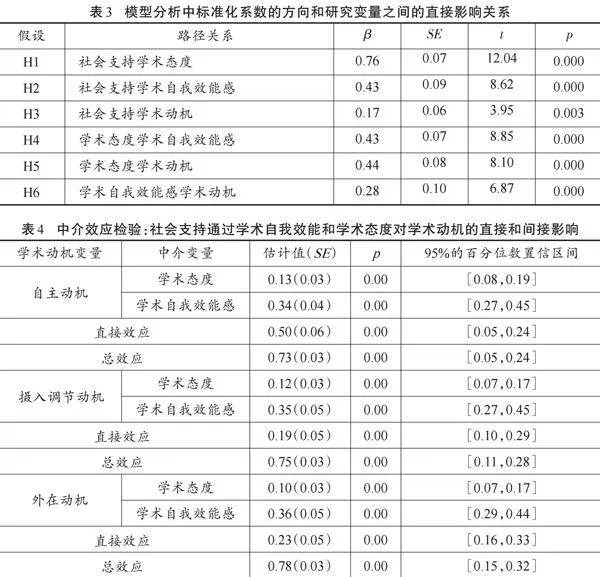

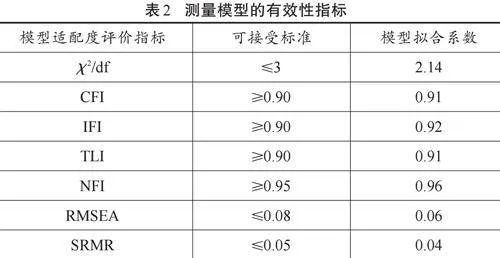

其次,为了评估测量模型的有效性,将比较拟合指数与绝对拟合指数相结合,验证了所提出的测量模型是否正确拟合数据。结果显示,[χ]2/df=2.14,RMSEA=0.06,SRMR=0.04;CFI=0.91;TLI=0.91,表明模型拟合良好,见表2。

最后,以皮尔逊相关分析探讨社会支持、学术态度、学术自我效能感与学术动机之间的关系,见表1。结果显示,社会支持与学术态度([r]= 0.41,[p]lt; 0.01)和学术自我效能感([r]= 0.35,[p]lt;0.01)呈正相关;社会支持与自主动机([r]= 0.32,[p]lt;0.01)、摄入调节动机([r]= 0.35,[p]lt;0.01)和外在动机([r]=0.40,[p]lt;0.01)呈正相关。此外,学术态度与学术自我效能感([r]= 0.37,[p]lt;0.01)呈正相关;学术态度与自主动机([r]= 0.40,[p]lt;0.01)、摄入调节动机([r]=0.38,[p]lt;0.01)和外在动机([r]=0.41,[p]lt;0.01)呈正相关。另外,学术自我效能感与自主动机([r]= 0.38,[p]lt;0.01)、摄入调节动机([r]= 0.41,[p]lt;0.01)和外在动机([r]=0.42,[p]lt;0.01)呈正相关。自主动机与摄入调节动机([r]= 0.38,[p]lt;0.01)和外在动机([r]=0.41,[p]lt;0.01)呈正相关;摄入调节动机和外在动机([r]=0.42,[p]lt;0.01)呈正相关。这些相关关系为检验假设的中介模型提供了统计学基础。

(二)结构方程模型

评估结构方程模型中假设的潜在结构之间的可能关系,以检验学术态度、社会支持和学术自我效能感对高校教师学术动机的假设影响。

统计分析结果显示见表3,社会支持显著预测学术态度([β]=0.76,[t]=12.04,[p]lt;0.01)和学术自我效能感([β]=0.43,[t]=8.62,[p]lt;0.01),结果支持了假设H1和H2;结果还显示,社会支持对学术动机有显著的直接积极影响([β]=0.17,[t]=3.95,[p]lt;0.01),结果支持了假设H3。学术态度对学术自我效能感([β]= 0.43,[t]=8.85,[p]lt;0.01)、学术动机([β]=0.44,[t]=8.10,[p]lt;0.01)也有显著的直接正效应,从而分别为假设H4和H5提供了支持。学术自我效能感对学术动机([β]=0.28,[t]=6.87,[p]lt;0.01)也有显著的直接正向效应,这为假设H6提供支持。另外,结果还显示,该模型解释了60%的学术态度(决定系数[R]2=0.60),学术自我效能感大约71%的方差(决定系数[R]2= 0.71),以及自主动机(决定系数[R]2=0.73)、摄入调节动机(决定系数[R]2=0.75)、外在动机(决定系数[R]2=0.78)约73%~78%的方差。

(三)中介效应检验

数据分析的最后一步是检验研究变量之间的部分或全部中介。将从两个部分对社会支持与学术动机之间的中介作用进行分析。由于社会支持对教师的学术动机既有直接影响,又有通过自我效能感和学术态度的间接影响,因而选用偏差校正的非参数百分位Bootstrap 法检验中介效应。设定重复样本量2 000,置信区间95%,在SPSS 20.0 软件中通过PROCESS 宏命令来实现。通过从样本数据中重复抽样,根据每次抽样对直接效应和间接效应进行估计,从而对每个效应建立置信区间,当置信区间不包含0,且[plt;]0.05 时,则说明中介效应是显著的。

检验结果见表4,教师的学术自我效能感和学术态度部分中介了社会支持对教师自主学术动机的影响,中介效应显著且偏差校正区间为不包含0,中介效应的比值分别为34%和13%。教师的学术自我效能感和学术态度部分中介了社会支持对教师摄入调节学术动机的影响,中介效应显著且偏差校正区间为不包含0,中介效应的比值分别为35%和12%。教师的学术自我效能感和学术态度部分中介了社会支持对教师外部学术动机的影响,中介效应显著且偏差校正区间为不包含0, 中介效应的比值分别为36%和10%。总之,教师的学术自我效能感和学术态度部分中介了社会支持对教师学术动机(自主、摄入调节和外在动机)的影响,并且学术自我效能感比学术态度有更强的中介效应。

四、分析与讨论

以高校教师为研究对象,通过结构方程模型(SEM)分析,考察了其社会支持、学术态度和学术自我效能感对高校教师学术动机的影响。研究结果支持了研究中提出的所有假设。

第一,社会支持对学术态度、学术自我效能感和学术动机有正向影响。这说明高校的科研政策、学术研究平台等组织层面的支持和人文关怀精神层面的支持,为教师学术研究创设了良好的生态环境,良好的科研条件和学术氛围在一定程度上可以孕育教师积极向上的学术态度、提升教师学术研究水平,通过高水平科研成果的产出和学术交流,又进一步增强了其学术自信心,提高了学术自我效能感,为激发学术动机提供了正诱因[32]。这说明社会支持对于高校教师关于学术的认知、学术的信心和学术驱动力的形成具有重要作用。

第二,学术态度对高校教师的学术自我效能感的发展有着显著的影响。以往的研究普遍忽视了学术态度在学术自我效能感发展中的作用,研究集中在培养教师的学术自我效能感[33],强调通过学术训练、学术交流和学术成果发表提升自我效能感,忽视了他们的学术态度[34]。然而,学术态度对教师的学术行为、决策以及规划和实践有着重要的影响[35]。这种态度是一种多维度的重要认知结构,教师对学术的本质和来源的接受,可以在行为层面上影响学术实践。换句话说,教师的学术态度,可能会影响他们的学术自我效能感。因此,具有强烈学术态度的教师可能会觉得自己更有能力解决学术问题,学术态度塑造了教师在学术研究阶段对学术的理解、经验、解释和反应,影响他们克服学术问题的自我效能,并且用它作为自己解释学术相关问题的筛选器。一般而言,教师的学术态度是在教师的初始学术训练阶段形成的[36]。因此,发展学术自我效能感的一个重要环节就是培养教师的学术态度。

第三,教师的学术态度与学术动机有显著相关。学术动机有与信仰相关的根源,研究结果证明了学术态度对学术动机的影响,证实了学术态度在学术动机中的重要性,并强调了学术态度与学术动机形成的关系。尽管目前的研究表明,高校教师学术动机受到多种因素影响,但他们学术态度的作用却往往被忽视。根据Wall的观点,态度是驱动个体行为的一组结构的子集,学术态度充足的教师以较高的动机从事学术研究,而学术态度不足的教师失去继续学术研究的动力[37]。这一结果表明,教师要有强烈的学术动机,要秉持积极的学术态度,积极的学术态度可以激发和增强学术动机。当高校教师对学术研究持有积极的态度时,他们更可能将时间和精力投入学术研究,因为他们认为学术研究是有价值的,能够带来满足感和成就感。这种积极的反馈循环可以进一步增强他们的学术动机。

第四,学术自我效能感在学术动机与社会支持、学术态度之间起着显著的中介作用。社会支持和学术态度不仅对学术动机有直接影响,而且通过自我效能感对学术动机有间接影响,自我效能感的中介作用大于学术态度的中介作用。自我效能感决定了教师选择承担的挑战,他们所付出的努力以及他们对失败的态度。此外,学术自我效能感与教师如何应对学术压力密切相关,自我效能感高的人可能不会轻易经历失败和绝望,而自我效能感低的人可能会经历负面结果,如学术工作满意度小、学术研究负面情绪、学术期待低和学术状况不佳。因此,提高教师的学术动机也取决于提高他们的自我效能感,自我效能感的培养可以使教师更好地应对学术研究中的困难,提高学术研究的积极性。

第五,外在的社会支持是学术动机激发的必要条件。社会支持增强归属感,激发高校教师更加认同学校和学术环境,从而产生积极的学术态度。在高校学术研究环境中,来自同伴或领导的支持和帮助能有效降低学术研究的挫败感,及时的反馈可以帮助教师识别问题并调整研究策略,保持对学术研究的强烈兴趣。学术研究压力和情绪波动常常对教师的学术动机造成负面影响,强有力的社会支持能够提升教师的情绪调节能力,使他们更好地应对压力,从而积极地投入学术研究。综上所述,社会支持对学术动机具有显著的促进作用,能够为教师提供情感上的安慰和实际的帮助,从而增强他们的学术动力。

外在的环境因素必须通过教师的内在态度信念系统起作用,学术研究的内驱力是推动教师不断探索和创新的核心动力。当教师对某一领域或问题产生浓厚兴趣时,他们会主动投入时间和精力去深入研究,这种内在的动力能够激发他们的创造力和想象力。同时,学术热情也是教师从事研究工作的重要动力,它在学术生涯的早期如攻读博士学位期间就已经形成,并持续影响学术动机。将学术研究视为一种社会责任和使命,这种责任感和使命感能够激发教师的研究热情和动力,使他们在面对困难和挑战时保持坚定的信念和毅力。因此,做学术研究,要耐得住寂寞,忍受得了孤独,要有“板凳要坐十年冷”的毅力,其动力除了各种现实因素之外,持续的、根本动力还来自个人的学术自我效能感和学术态度。

五、结论与建议

(一)结论

以学术动机为关键指标,考察了社会支持与学术动机的关系,并通过量化分析检验学术态度、学术自我效能感在其关系中的中介作用。结果显示,社会支持对高校教师的学术态度、学术自我效能感和学术动机有正向的影响,其中社会支持与高校教师学术动机之间的关系存在学术态度和学术效能感的链式中介作用,起部分中介的作用。这为进一步研究提供了实证框架。这些研究结果扩展了对高校教师学术动机的理解,为促进高校教师科研工作良性发展提供借鉴和思路。

(二)建议

高校要加强教师支持以促进其内在学术动机的激发,必须真正关心教师福利,与教师建立积极的关系,尤其要在学术研究方面提供自主权、情感支持和技能发展支持。同时,制定科学合理的学术评价指标,制定现实和可实现的学术目标,允许学术研究的失败,通过持续的积极强化和支持,增强高校教师学术研究的信心。

参考文献:

[1]" 张伟.高校教师学术动机:一个亟须深入探索的研究领域[J].中国人民大学教育学刊,2022(2):16-32.

[2]" CAPRARA G V,BARBARANELLI C,STECA P,et al.Teachers’self-efficacy beliefs as determinants of job satisfaction and students’ academic achievement: A study at the school level[J].Journal of School Psychology,2006,44(6):473-490.

[3]" ROBBINS S B,LAUVER K,LE H,et al.Do Psychosocial and Study Skill Factors Predict College Outcomes? A Meta-Analysis[J].Psychological Bulletin,2004,130(2):261-288.

[4]" RYAN R M,DECI E L.Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being[J].American Psychologist,2000,55(1):68-78.

[5]" VIERLING K K,STANDAGE M,TREASURE D C.Predicting attitudes and physical activity in an“at-risk” minority youth sample:A test of self-determination theory[J].Psychology of Sport and Exercise,2007,8(5):795-817.

[6]" SANSONE C,HARACKIEWICZ J M.Intrinsic and extrinsic motivation:the search for optimal motivation and performance[M].San Diego:Academic Press,2012.

[7]" WENDY E.Teachers’ motivations for initiating innovations[J].Journal of Educational Change,2015,16(2):171-195.

[8]" GOROZIDIS G,PAPAIOANNOU A G.Teachers’Motivation to Participate in Training and to Implement Innovations[J].Teaching and Teacher Education,2014,39:1-11.

[9]" GAGNE M,FOREST J,GILBERT M H,et al.The Motivation at Work Scale:Validation Evidence in Two Languages[J].

Educational and Psychological Measurement,2010,70(4):628-646.

[10]" BLAIS M L,LACHANCE R,VALLERAND N,et al.The Work Motivation Inventory[J].Revue Quebecoise de Psychologie, 1993,14:185-215.

[11]" FELDMAN K A,PAULSEN M B.Faculty Motivation: The Role of a Supportive Teaching Culture[J].New Directions for Teaching and Learning,1999,78:69-78.

[12]" 李冬冬,曾雁,农秋红.广西民办高校教师科研动机实证研究[J].高教论坛,2022(3):112-115.

[13]" KWAKMAN K.Factors affecting teachers’participation in professional learning activities[J].Teaching and Teacher Education,

2003,19(2):149-170.

[14]" MCMILLAN D J,MCCONNELL B,O’SULLIVAN H.Continuing professional development-why bother?Perceptions and motivations of teachers in Ireland[J].Professional Development in Education,2016,42(1):150-167.

[15]" FERGUSON F.The Social Organization of Schools (around 1800)[J].SEL Studies in English Literature 1500-1900,2016,56(4):823-843.

[16]" ZHANG X,ADMIRAAL W,SAAB N.Teachers’ motivation to participate in continuous professional development: relationship with factors at the personal and school level[J].Journal of Education for Teaching: International Research and Pedagogy,2021,47(5):714-731.

[17]" LAM S F,CHENG W Y,CHOY H C.School support and teacher motivation to implement project-based learning[J].Learning

Learning amp; Instruction,2010,20(6):487-497.

[18]" ANDRONACHE D,BOCOS M,BOCOS V,et al.Attitude Towards Teaching Profession[J].Procedia-Social and Behavioral Sciences,2014,142:628-632.

[19]" HTANG L K.Student Teachers’Attitudes Towards Teaching Profession in Myanmar[J].Journal of Education and Practice,2017,8(20):17-114.

[20]" TOK S. Student Primary Education Teachers’ Changing Attitudes Towards Teaching: A Longitudinal Study[J].European Journal of Teacher Education,2011,34(1):81-97.

[21]" TSCHANNEN-MORAN M,WOOLFOLK H A.Teacher Efficacy: Capturing an Elusive Construct[J].Teaching and Teacher Education,2001,17(7):783-805.

[22]" BANDURA A.Self-Efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change[J].Psychological Review,1977,84(2):191-215.

[23]" ZIMMERMAN B J.Becoming a Self-Regulated Learner: An Overview[J].Theory into Practice,2002,41(2): 64-71.

[24]" SCOTT A B,CIANI K D.Effects of an Undergraduate Career Class on Men’s and Women’s Career Decision-Making Self Efficacy and Vocational Identity[J].Journal of Career Development,2008,34(3):263-285.

[25]" 吴佳桧,傅海伦.成就目标定向与学业成绩关系的元分析:自我效能感、学习投入的中介作用[J].心理科学进展,2024(7):1104-1131.

[26]" CETIN S.Development of the Scale about Attitude Towards Teaching Profession (Validity and Reliability Study)[J].Gazi üniversitesi End" "striyel Sanatlar Egitim Fakültesi Dergisi,2006(18):28-37.

[27]" DOEGLAS D,SUURMEIJER T,BRIANCON S,et al.An international study on measuring social support: interactions and satisfaction[J].Social Science and Medicine,1996,43(9):1389-1397.

[28]" HARDRE P L,MILLER R B,BEASLEY A,et al.What motivates university faculty members to do research?: Tenuretrack

faculty in research-extensive universities[J].Journal of the Professoriate,2007,2(1):75-99.

[29]" NANCY L,CAROLYN A H.The research motivation scale:validation with faculty from American schools of education May[J].International Journal for Researcher Development,2016,7(1):30-45.

[30]" TABRI N,ELLIOTT C M.Principles and practice of structural equation modeling[J].Canadian Graduate Journal of Sociology

and Criminology,2012,1(1):59-60.

[31]" 马鹏,黄明明,何必凯,等.大学生孤独感对抑郁的影响:基于潜调节的结构方程模型[J].心理科学,2021(5):1186-1192.

[32]" WENTZEL K R,BATTLE A,RUSSELL S L,et al.Social supports from teachers and peers as predictors of academic and social motivation[J].Contemporary Educational Psychology,2010,35(3):193-202.

[33]" BEN-PERETZ M.The impossible role of teacher educators in a changing world[J].Journal of teacher education,2001,52(1):48-56.

[34]" RICHARDSON V.Preservice teachers’beliefs[J].Teacher beliefs and classroom performance: The impact of teacher education,2003(6):1-22.

[35]" CHAN K W,ELLIOTT R G.Relational analysis of personal epistemology and conceptions about teaching and learning[J].Teaching and teacher education,2004,20(8):817-831.

[36]" CHONG S,LOW E L.Why I want to teach and how I feel about teaching:formation of teacher identity from pre-service to the beginning teacher phase[J].Educational research for policy and practice,2009(8):59-72.

[37]" WALL C R G.From student to teacher: Changes in preservice teacher educational beliefs throughout the learning-to-teach journey[J].Teacher Development,2016,20(3):364-379.

【责任编辑" " 曹" "静】

On the Influence of Social Support on Academic Motivation of University Teachers:The Mediating Role of Academic Self-Efficacy and Academic Attitudes

LIU Feng

(School of Education Science, Weinan Normal University, Weinan 714099, China)

Abstract:This study aims to investigate the influence of higher education social support, academic attitude, and academic self-efficacy on teachers’ academic motivation. In this study, 350 university teachers (140 males and 210 females)are randomly selected to complete the questionnaire survey. After conducting SEM analysis, results of the study shows that social support have a positive relationship with academic attitude, academic self-efficacy and academic motivation. The study shows that social support has a direct influence on academic motivation and an indirect influence through academic attitude and self-efficacy, and however, the direct influence of social support on academic motivation is not strong. Besides, academic attitude also has a direct effect on self-efficacy and academic motivation. In this study, the findings show that academic attitude and self-efficacy partially mediates the influence of social support on research motivation, but the mediating effect of the latter is stronger than that of the former. Finally, a model comprising four variables is constructed, and it can be found that it explained 73%~78% of the variance in research motivation.

Key words:college teachers;academic motivation; social support; academic attitude; academic self-efficacy

基金项目:渭南师范学院高教改革研究项目:地方师范院校教师学术动机影响因素研究(GJ202312)

作者简介:刘峰,男,甘肃陇南人,渭南师范学院教育科学学院教授,心理学博士,主要从事教师教育及社会心理研究。