以物为媒:文明互鉴视域下汉唐丝路地域物产的国际传播

2025-02-13李颖郭倩梁新荷

摘" " 要:“以物为媒”指的是以地域物产为主要媒介的文化交流与传播实践。汉唐时期丝路地域物产的国际传播共有传入、传出、本土化及再循环四个主要传播路径,同时兼有传播主体多元化、传播内容丰富以及惠及世界、影响深远的传播特点。这段古代中国与世界“文化交流、文明互鉴”的传播实践与交流典范,有助于丰富国际传播兼具人情味和生活感的“物”的新视角,彰显了“物—精神—文明”的全球传播机理,打开了国际传播 “以物为媒”“以小见大”和“以文化人”的实践思路,为新时代中国国际传播的区域化表达和世界性叙事提供了新思路。

关键词:汉唐时期;地域物产;国际传播;文明互鉴;丝绸之路

中图分类号:G206" " " " 文献标志码:A" " " " "文章编号:1009-5128(2025)02-0057-06

文化因交流而多彩,文明因互鉴而丰富。习近平总书记强调:“坚持弘扬平等、互鉴、对话、包容的文明观,以文明交流超越文明隔阂,以文明互鉴超越文明冲突,以文明共存超越文明优越,弘扬中华文明蕴含的全人类共同价值。”[1]中国文化自古以来素有兼容并蓄、开放包容的优良传统,中华文明也是在与世界其他文明开展广泛的、丰富的、漫长的交往实践中,维系着全世界华人的精神纽带,推动着整个人类文明的进步事业。从唯物史观的视角来看,文明是人类的社会实践成果。文明的交往或交流互鉴是人类社会实践成果的交流互鉴。[2]回顾中国文化对外传播的历史,在交通不够通达的汉唐时期,古丝路沿线常以地域物产的交流传播推动两地乃至多国的文明互鉴与民心相通。而今,自2000年提出“中国文化走出去”战略以来,正值互联网技术风靡全球,后逢新媒体和数字媒介技术的加速变革,为尽快接轨世界,我国国际传播实践在相当长时间里更为关注“新平台”和“技术物”的建设,而在中国文化“内容物”的持续挖掘和现代阐释层面相较不足。“以物为媒”则是在此视域下探讨以地域物产为主要媒介的文化交流和国际传播实践。

一、以物为媒:汉唐时期国际传播的主要路径

中国国际传播实践古已有之,时至今日相关理论和实践探索已自成体系且独具特色。从最早的张骞通西域到延安时期毛泽东诗词等红色文献的海外传播,到新中国成立后中国各类英文媒体的陆续开设,21世纪后“中国文化走出去”的国家战略的正式确立,以及当前强调“加强国际传播能力建设,展示真实、立体、全面的中国”作为新时代历史使命和时代课题。早在古丝绸之路开通前,中国与南亚、西亚等地区就有通过各种途径进行物产交流的历史,而大规模地引进域外物产主要还是起于西汉武帝时期。[4]古丝绸之路的开通为沿线国家各地区的物产交流提供了基础条件,这些地域物产大多在历史的发展长河中与传入地文化产生“初落地—本土化—走出去—再本土化”的传播路径与循环机理,充分诠释着“以物为媒”的文化交流与文明互鉴,勾连着世界各地人民的生活记忆与文化情结。汉唐时期以物为媒的国际传播主要路径可分为地域物产的传出、传入、本土化及再循环四个路径。

(一)古丝路地域物产走出去

中国丝绸至少在春秋时期已经运往中亚地区[5]2,在公元前3世纪已出口至欧洲[4],中国也由此被称为“丝国”,某种程度上开启了世界对古代中国最早的异域想象。汉唐时期丝绸开始大规模地运往西域诸国以及罗马、印度等地,导致罗马金银大量外流甚至造成金融危机。罗马皇帝提比略(Tiberius)曾经下令禁止臣民穿丝绸衣服,但他的禁令并没有生效[5]23,足见中国丝绸走出去的世界成效。除丝绸外,汉唐时期中国原作物产稻、茶、瓷器等也对世界文化产生深远影响。中国的近邻日本、朝鲜首先从我国引进了茶树和制茶技术。唐代初期,茶文化已传入朝鲜半岛,至公元7世纪末期,朝鲜地区的茶叶开始流行。[6]永贞元年,日本最澄大师把中国茶种与茶叶制作技术引至日本。日本茶道“开山祖师”村田珠光在16世纪开创了茶禅一味的道路,将饮茶发展为包含哲学、宗教在内的“道”[7],将中国茶文化继续发扬光大。

(二)古丝路地域物产引进来

在中国物产传至世界各地的同时,丝路沿线国家的地域物产也纷纷涌入我国,丰富了我国各族人民的日常生活和大千文化。汉唐时期传入我国的物产,农作物占重要比例。先秦人民主要以五谷为食,即麻、黍、稷、麦、豆。蔬菜大多为野菜,总体饮食体系较为单调。汉唐时期的丝路商旅贸易初具规模,园蔬、水果等域外物产开始大规模引进。如今常见的黄瓜、茄子、芹菜、菠菜、香菜、西瓜、苹果、葡萄等果蔬物产皆为此时引入(见表1)。除果蔬的引入外,香料也是此时期引进的重要西域物产,这与当时的社会语境密切相关。汉唐时期佛教的传入和兴起助推整个社会对燃香、贡香的广泛应用,将香木用作各类建筑材料,女性以香膏护肤美容等对香料的进一步使用也十分常见。当时本土香料品种很少,香料种植产业也未得到很好的发展。[8]因此,我国从南亚、东南亚地区大量进口各类香料,如沉香、藿香、丁香、龙脑香、檀香等。

(三)古丝路地域物产的本土化

汉唐时期我国经丝绸之路从异域大规模引入农作物、药材、香料等,这些物产及其携带的外来文化在中国历经长时间的兼容、发展后逐渐融入本土的文化基因中,对博大精深的中华文明产生深远影响。此时期传入长安的石榴就是西域物产本土化的典型代表。石榴原产于古波斯一带①,张骞出使西域时将其带入长安后逐渐传播至全国各地。[9]石榴本身鲜红艳丽、果实丰腴、可入药等特点与中国本土喜多喜红、喜好圆满的审美特色和文化传统十分契合。如今,西安市市花、十四运场馆、西马赛事奖牌等城市代表性意象均能找到“石榴”的形象,这一域外物产历经千年与古丝路起点西安城结下深厚的缘分,将域外物产本土化发挥到了极致。

(四)古丝路地域物产的双循环

古丝路物产的国际传播并不限于上述三种路径,“传出/传入—本土化—再传入/再传出”的双循环传播也是不可忽略的一种。此种循环路径更能凸显“文化交流与文明互鉴”的核心内涵。具体来说,汉唐时期我国经由丝绸之路向外传出丝绸及本土优质桑树,后在西域广受欢迎,西至叙利亚东至中亚地区的人民开始生产丝绸并向我国传播。[10]而西域生产的丝织品在质地和图案上与中国丝绸有明显差异。在质地上,西域国家将丝绸纺织技术和本土的麻、毛纺织技术结合起来,生产出系列独特质地的织品。除此之外,唐传入的物产较汉代新增了纺织品,其中有粟特织锦、山茧绸、新罗绸、朝霞氎等织物。这些制造技艺及样式花纹等深受我国丝绸技艺的影响。在织物花纹上,西域织品的花纹和图案也体现着强烈的异域风格,又反过来影响着中国本土丝绸的生产,譬如在丝绸花纹和图案上出现葡萄、骆驼、人马等异域形象。虽然丝绸只是众多的贸易产品中的一种,但是它最能代表欧亚地区的经济和文化的交流。

二、汉唐丝路物产国际传播的主要特点

(一)传播主体多元化:外交使者、商旅人士、佛教僧侣

纵观历史,丝路沿线上的地域物产主要通过使节往来、贸易往来、宗教传教、朝贡恩赐几种方式实现全球传播。[3]275汉唐时期丝路沿线地域物产的传播主体呈现多元化特点,主要涉有外交使团、商旅人士和佛教僧侣等。就使节往来而言,张骞作为汉朝官方派遣的外交使者,在其二通西域的国际传播实践中为丝路物产双向交流做出了杰出贡献,“张骞传说”也由此入选第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。朝贡恩赐也是地域物产走向世界的传播方式之一,最典型的当属汗血马的传入。《史记·大宛列传》记载:“(大宛国)多善马,马汗血,其先天马子也。”大宛国与汉王朝建立起长期稳定的朝贡关系后,定期进献汗血马。就商旅人士而言,千里迢迢来长安的粟特商人、波斯商人等带来了香料、蔬果等物产的同时,让世界认识来自长安的精美物产和匠人们高超的技艺,感受中国开放的胸怀与包容万千的气象。除此之外,无论是酒肆中常见的胡姬乐师还是满载经书的佛教僧侣,都将自己国家的物产及文化带入中国,成就了汉唐文化的包容性与国际化。

(二)传播内容丰富:数量大、种类多、范围广

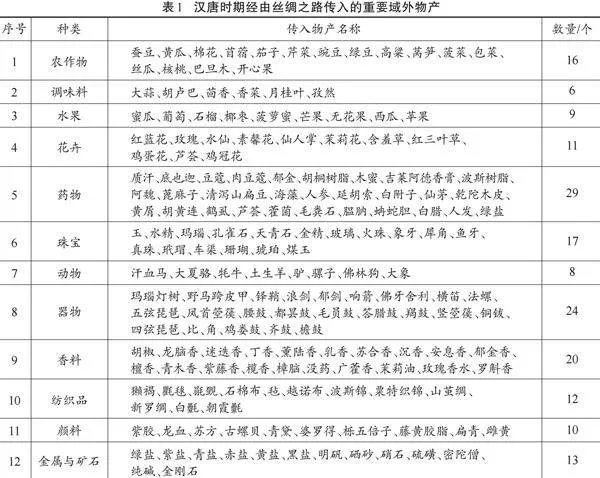

汉唐时期经由丝绸之路传入的物产种类繁多,数量巨大。结合相关文献资料,笔者对汉唐时期传入中国的异域物产进行了不完全统计,具体如表1所示。

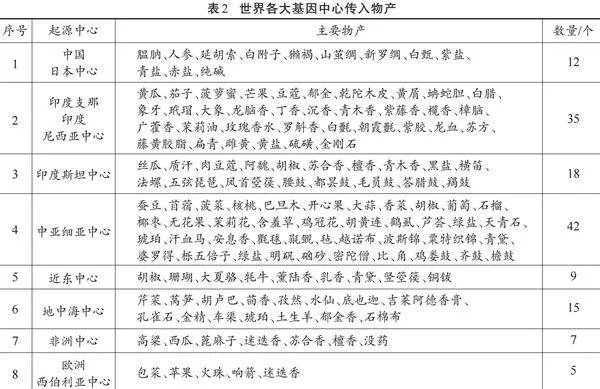

表1中,农作物、香料、药物占据重要位置。唐朝曾是外来药物输入的鼎盛时期。唐统治者曾多次派遣使者到海外访求药物,这些药物后向印度、波斯等地传播。唐末五代本草学家李珣的《海药本草》中有记录外来香药131条,其中多数香药都已成为常用药材,如人参、艾香、丁香、肉豆蔻、白附子、沉香等,再者,此时期传入的域外物产除数量大、种类多外,来源范围广也是其重要特征。苏联植物育种学家尼古拉·伊万诺维奇·瓦维洛夫提出植物地理学区分法[11]12–78,用作鉴别植物的起源地,本文以修订后的“12大基因中心”为依据,对这些域外物产的来源地加以划分,如表2所示(无传入物的地区省略)。

如表2,在地理大发现之前,中国和美洲之间没有大量的物产贸易。汉唐时期传入物产的起源地主要分布在亚洲、欧洲、非洲及大洋洲。中亚细亚具有多元的文化格局,希腊文明、印度文明、中国文明汇聚于此,因此该区域传入物产数量最多且多为当地特色物产,如牧草苜蓿、葡萄、椰枣、核桃、巴旦木等。印度斯坦中心是西南丝绸之路通达的重要区域,从这一地区采集宝物觐奉统治者,是汉唐时期西南丝路贸易的重要目的。地中海中心是传统丝绸之路的终点站,其作为连接欧洲、西亚、北非的重要区域一直被视为东西方商贸的纽带。自从张骞通西域以来,中国的先民们就相信,西方的罗马帝国有非常多的奇珍异宝,珊瑚、玻璃、夜光珠等稀有物产尤受青睐,从该地传入的中国物产,最多的同样是珠宝,如孔雀石、金精、车渠。

(三)传播效果:惠及世界、影响深远

1.树立文化交流、文明互鉴的历史典范

人类文明是在开放交流和互学互鉴中共同进步的。人类面对外来文化既不能妄自尊大、盲目排斥,也不能妄自菲薄、崇洋媚外。文化只有在开放、交流、互动和创新中才能彰显其强大的生命力和传播力。几千年前,世界各地的外交使者、商人、僧侣和旅行家等诸多人士跨越时空的界限,书写着“以物为媒”的国际传播历史实践,不仅为当今世界树立了“文化交流、文明互鉴”的历史典范,也为习近平总书记提出的“文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富”提供了历史支撑和世界关照。而今,为契合中国文化源远流长、博大精深的特点,我国国际传播实践在相当长的时间里更加青睐国家形象和宏大叙事。自2008年北京奥运会成功举办以来,国家形象一词备受学界业界关注,以国家为传播主体的各类国际传播实践积极推动中华文化走出去。备受世界瞩目的北京冬奥会开启了后冬奥时代以城会友的国际传播地方新篇章。地方不仅是中国视域下的地方,亦是全球视域下的地方。关注地方也不应限于传统媒介再现式的媒介事件与重大活动,更应在重访历史的基础上回归风物,让文化交流、文明互鉴的历史典范重获生机。

2.探索新时代国际传播的新视角

古丝路地域物产的国际传播可视为新时代思考国际传播“物”的新视角。习近平总书记在2022年新疆考察调研时强调:“文化认同是最深层次的认同,要突出中华文化特征和中华民族视觉形象,让中华文化通过实物实景实事得到充分展现、直抵人心。”[12]独具特色的地方风物是靠近生活、接近民众、抵达“以文化人”、实现“融通叙事”浸润效果的崭新领域。在万物皆媒的物联网时代,该视角通过挖掘丝路沿线国家和地区之间共有的地域物产及其文化勾连,打破了国际传播固有的媒介再现式和政治性、精英性、宏大式的传统范式,从全球和地方的双重视角探讨了兼具日常化和生活化的地域物产国际化问题,进一步阐释了“交流”之于文化的本质和“交往”之于传播的核心,从某种程度上加深了对“人类命运共同体”这一天下理想与世界现实的观念认知。

3.重新思考国际化及国际大都市的应有内涵

丝路物产的国际传播兼具地域特色和全球想象,丰富了国际化及国际大都市的应有内涵。近年来,中国的国际传播正值备受关注、成果颇丰、渐入反思的阶段。中国城市获海外媒体高度关注,不少城市也相继提出国际化定位,力图打造独具地方特色的国际大都市形象。国际化大都市是对全世界或大多数国家发生全球性经济、政治、文化影响的国际第一流大都市。[13]依此定义来看,国际大都市的形象内涵通常包括城市规模、人口数量、经济贸易、文化艺术、对外交往、通达网络等几个层面,特别是数字城市的发展逻辑与国际大都会的核心不谋而合,都关注存在的核心和广泛的归属感,跳出经济、政治、文化和历史等传统形象维度,重构生态环境、社会民生、市民想象等彰显人的幸福感、获得感和安全感的新维度。[14]地域物产国际化则为其提供了新的内涵维度,更能从以人为本的角度理解“接地气儿”的国际化内涵和国际传播实践。

三、结语

古丝路物产的国际传播惠及世界、影响深远。古“丝绸之路”以中国长安为起点,以地域物产为媒介,通达世界,丰富了丝路沿线民众的生活系统,填补了彼时丝路沿线国家人民对异域文化的诸多想象,彰显了“物—精神—文明”的全球传播机理,打开了国际传播“以物为媒”“以小见大”和“以文化人”的实践格局,至今仍为广泛传唱的世界遗产与历史佳话。而今,“一带一路”倡议是中国从世界和本土的双重视域和多重实际出发,在承袭古丝路开放包容的文化精髓的基础上注入全球化的崭新时代内涵和中国方案,同心打造人类命运共同体。由此不难发现,无论是古代的“丝绸之路”还是今天的“一带一路”,其不变的核心是中国对全球化的积极探索,是全人类对“文化交流、文明互鉴”的内在诉求与美好愿望。

文化交往亦不是一味地凸显个性差异,差异天然存在,虽不能全然消除,可经由互动彰显特色。互动和实践才是文化交往的根本。近年来,中国为进一步加强文明互鉴不断与世界各国展开对话,为世界文明交流互鉴打下良好的基础,但是在历史的大程度意义上,中西文明的相遇还处在初级阶段,有很大成长空间。[15]对丝路物产国际传播问题的探讨不应只停留在历史层面,应结合当前物联网技术和数字媒介的发展,融合“物的内容”和“物的技术”,重构“以人为本”的地域勾连和世界认同,丰富媒介物质性转向下“以物为媒”的技术实践和应有内涵,为新时代中国国际传播的区域化表达和世界性叙事提供新思路。

参考文献:

[1]" 习近平主持中共中央政治局第三十九次集体学习并发表重要讲话[EB/OL].(2022-05-30)[2024-05-28].http://www.cppcc.gov.cn/zxww/2022/05/30/ARTI1653870986890104.shtml.

[2]" 董欣洁.中外文明交流互鉴与文明发展[N].中国社会科学报,2022-06-13(5).

[3]" 潘天波.匠心致远:影响全球文明的中华工匠技术[M].北京:世界图书出版有限公司北京分公司,2022.

[4]" 王思明,刘启振.行走的作物:丝绸之路中外农业交流研究[J].中国科技史杂志,2020(3):435-451.

[5]" 许海燕.中西文化交流史[M].南京:江苏人民出版社,2001.

[6]" 刘礼堂,宋时磊.唐代茶叶及茶文化域外传播考[J].武汉大学学报(人文科学版),2013(3):81-86.

[7]" 齐海娟.外来文化本土化的一个结晶:日本茶道精神分析[D].长春:东北师范大学,2008.

[8]" 李玲玲.唐代香料消费相关问题研究[D].西安:西北大学,2015.

[9]" 郭茂全.丝绸之路上的植物“旅行”及其艺术表征:以石榴为例[J].兰州大学学报(社会科学版),2018(2):17-23.

[10]" 贺茹.唐代丝绸之路中外文化交流研究[D].杨凌:西北农林科技大学,2014.

[11]" 瓦维洛夫.主要栽培植物的世界起源中心[M].董玉琛,译.北京:农业出版社,1982.

[12]" 习近平在新疆考察时的讲话[EB/OL].(2022-05-30)[2024-05-29].https://www.cac.gov.cn/2022-07/15/c_16595028

12693414.htm.

[13]" 张巨武.论唐代长安的国际化大都市地位[J].唐都学刊,2021(1):17-22.

[14]" 李颖.新时代城市形象的传播与数字场景重构[EB/OL].(2022-05-24)[2024-05-30]. https://www.cssn.cn/xwcbx/cbx/202301/t20230103_5577757.shtml.

[15]" 阮益嫘.让文明之光交相辉映[N].中国社会科学报,2022-08-30(2).

【责任编辑" " 马" "俊】

Using Objects as Mediums: International Communication of"Regional Products along the Silk Road of Han and Tang Dynasties"based on Mutual Learning among Civilizations

LI Ying, GUO Qian, LIANG Xinhe

(School of Journalism and Communication, Xi’an International Studies University, Xi’an 710128, China)

Abstract:“Using objects as mediums” refers to the practice of cultural exchange and communication with regional products as the main mediums. The international communication of local products along the Silk Road during the Han and Tang Dynasties primarily followed four pathways: import, export, localization, and recycling. This process also is featured with the effect of communication: diverse dissemination agents, rich content, and extensive and profound global influence. This exemplary practice of “cultural exchange and mutual learning” between ancient China and the world enriches the new perspective of “objects” in international communication, highlighting the global communication mechanism of “object-spirit-civilization.” It opens up new practical approaches for international communication, such as “using objects as mediums,” “seeing the big picture through small objects”, and “cultivating people with culture”, and it provides new ideas for regional expression and global narration in the context of international communication in the new era.

Key words:Han and Tang Dynasties; regional products; international communication; mutual learning among civilizations; the Silk Road

基金项目:陕西省社会科学基金项目:陕西文化形象的物质性转向与城市传播的数字场景重构(2021M003);陕西省哲学社会科学研究专项一般项目:陕西非遗影视作品研究(2025YB0265);陕西省非物质文化遗产课题:陕西非遗短视频的创作与传播研究(WLFYKT-88)

作者简介:李颖,女,河北秦皇岛人,西安外国语大学新闻与传播学院副教授,文学博士,主要从事文化传播研究。

①" 在《丝绸之路上的植物“旅行”及其艺术表征——以石榴为例》中,作者写道:“人们普遍便认为石榴产于古代波斯及周边地区。”在《行走的作物:丝绸之路中外农业交流研究》中,作者将石榴原产地归为近东中心。两个研究对于石榴产地的表述不统一,本文采用第一种说法。