运动干预对社区居民体形态与体成分的影响研究

2025-02-13吴友良

摘" " 要:通过招募20~60岁的实验被试62人,运用跨理论模型的阶段理论(前意向、意向、准备、行动和维持)将被试划分为运动习惯育成组和科学健身指导组,遵循实验要求完成实验的被试共46人;在实验前后对被试进行运动健康检测评估(实验前测T0和实验后测T1),并根据被试的身体情况及行为阶段推荐运动处方。研究结果表明:(1)8周的行为改变干预能显著改善社区居民的体形态指标,对体成分也有相应的作用;(2)社区居民体脂与体形态之间存在正相关关系,且跨理论模型的运动干预能增加骨骼肌与体形态呈现反向关系;(3)体脂是影响社区居民体形态指标的核心因素。

关键词:运动力干预;跨理论模型;社区居民;体形态;体成分

中图分类号:G813" " " " 文献标志码:A" " " " "文章编号:1009-5128(2025)02-0063-06

随着中国国民经济的蓬勃发展,居民的生产生活模式经历了深刻的变革,静坐少动的生活方式与体力活动(MVPA)的减少,成为诱发慢性疾病的首要风险因素[1]。现代社会的文明进程加速了社区居民生活习惯的变迁,肥胖人口的激增成为不容忽视的现象,它不仅直观反映了体态的变化,更深层次地影响着体成分的构成,而目前尚无有效策略。美国罗德岛大学学者Prochaska与Diclemente[2–3]提出的跨理论模型(The Trans-theoretical Model of Behavior Change, TTM)为健康干预领域开辟了新视野。该模型将个体运动行为划分为五个递进阶段:前意向、意向、准备、行动和维持,每一阶段的跨越均构成一个动态循环,通过精准把握运动阶段的变化因素,实施定制化干预,以增强个体的运动依从性,推动其运动行为的积极转变,最终实现健康效益的最大化。基于跨理论模型框架的运动干预策略,针对社区居民不同阶段特征与运动习惯进行细致分组,实施精准施策的实验性干预,改善社区居民的体形态与体成分。现有研究不仅验证了跨理论模型的运动干预在促进社区居民运动量提升方面的有效性,而且还揭示了其潜在的剂量效应,即运动量增加带来的多重健康益处。[4–9]体力活动、体形态与体成分三者之间的关系错综复杂,应深入剖析这三者之间的内在联系,揭示其相互作用机制。本文以跨理论模型为基点,通过运动行为干预的实践,探索一条切实有效的路径,以改善社区居民的体形态与体成分,以期对提升全民健康水平有一定借鉴意义。

一、研究对象与方法

(一)研究对象

课题组在学校科学岛健康促进示范应用中心招募20~60岁的实验对象62人(参与实验时签署知情同意书),后有16名被试放弃参与本次实验,严格执行运动处方的实验对象为46人,年龄为44.37±12.18,本研究主要针对这46名实验被试进行实验前后身体指标的数据采集。本研究已通过医学伦理审查(编号:SWYX-Y-2021-53)。

被试的排除标准:(1)心脑血管疾病的症状或体征者;(2)合并心脑血管疾病、肺部/肾脏疾病或相关并发症患者;(3)合并严重糖尿病或相关并发症患者;(4)空腹血糖≥13.3 mmol/L+尿酮阳性或餐后血糖≥19.4 mmol/L的患者,安静血压≥160/100 mmHg的患者;(5)运动禁忌者;(6)认知功能障碍患者。

(二)实验设计

1.实验参数采集

运用中国科学院合肥物质研究院自主研发的体质健康检测设备,对被试进行基线和8周后健康监测评估(T0是基线检测,T1是干预8周后检测)。主要检测采集指标包括:体形态(体重、腰臀比、腹部脂肪量)和体成分(身体质量指数、脂肪含量、脂肪比例、肌肉含量、肌肉比例)。

2.实验分组

参与实验前被试需填写国际通用的跨理论模型问卷,对其进行阶段划分,并根据社区居民所处阶段情况进行分组;没有运动习惯的社区居民为一组(前意向阶段、意向阶段、准备阶段),命名为习惯育成组;有运动习惯的社区居民为一组(行动阶段和维持阶段),命名为科学健身组。

3.实验干预

被试需进行健康检测评估,会根据社区居民的身体健康情况针对性地推荐运动处方,结合跨理论模型开展针对性的运动实验干预。

(1)没有运动习惯的社区居民处于跨理论模型的前意向阶段、意向阶段、准备阶段,针对这一群体主要以培养被试的运动习惯为目标,会根据社区居民身体情况、生活方式结合跨理论模型的不同阶段形成运动健康评估报告,并针对性地开展健康教育(发放运动健康教育手册、科普健身知识等,就依从性低的被试开展针对性的访谈等)。健康检测评估后针对没有运动习惯的被试,推荐其参加如散步、快走、慢跑等运动项目。每天晚上会开1小时的在线运动技术指导及运动损伤的预防知识讲解,每天在微信群里进行运动打卡登记(记录运动时间、项目、步数),推荐每周运动2次以上,每次不低于10 min,以培养运动兴趣为主要目的,运动强度不作设定。

(2)有运动习惯的社区居民处于跨理论模型的行动阶段和维持阶段,针对这一群体主要以持续保持运动习惯为目标,运动健康检测评估后会针对被试的身体健康检测情况、运动习惯及社区居民所处阶段推荐适合的运动项目。将运动强度提升为中等强度及以上,运动项目采用有氧运动和抗阻运动相结合。以在线或现场指导的方式,传授正确的运动技术动作要领,以预防运动受伤。每天在微信群里进行运动打卡登记(记录运动时间、项目、强度、步数)。每周运动3次以上、每次时间为30~60 min。

此外,实验期间记录被试每天的步数、运动项目、运动时间等情况,针对依从性低的被试开展引导性访谈,从而提升被试的运动参与积极性。

(三)数据分析

运用 SPSS 18.0软件建立数据库进行分析,实验数据使用均值±标准差呈现,被试实验前后体形态与体成分数据使用配对样本 t检验,相关分析采用Pearson 对体形态与体成分相关性分析。

二、研究结果

(一)实验干预前后社区居民体形态的基本情况

从表1可知,基于跨理论模型的运动干预前后对社区居民体形态的影响情况,8周干预后社区居民体重、腹部脂肪指标比实验前均有非常显著性差异([p][lt;]0.01),被试的腰臀比指标在实验前后无显著性差异。跨理论模型的运动干预显著降低社区居民体重和腹部脂肪,腰臀比的值有降低但不显著。

(二)实验干预前后社区居民体成分的基本情况

从表2可知,基于跨理论模型的运动干预前后社区居民体成分的变化情况,8周的运动干预显著改善了社区居民体成分的各项指标([p][lt;]0.01),结果为社区居民的BMI、体脂肪含量和体脂率降低,同时也增加了骨骼肌含量和肌肉率。

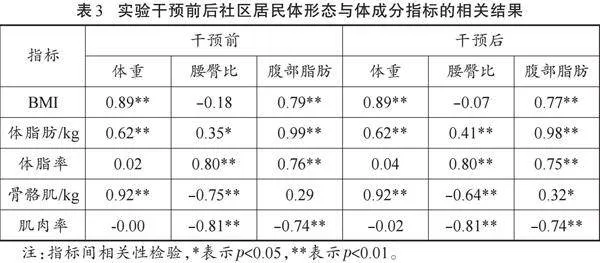

(三)实验干预前后社区居民体形态与体成分的相关性

从表3可知,基于跨理论模型的运动干预前后社区居民体形态和体成分相关性的情况,实验前后被试BMI均与体重和腹部脂肪之间存在正相关([p][lt;]0.01),BMI与腰臀比干预前后无相关性,但干预后指标提升了0.11。实验前体脂肪指标与体重、腹部脂肪之间呈显著正相关([p][lt;]0.01),体脂肪与腰臀比呈正相关([p][lt;]0.05);实验干预后体脂肪含量指标则与所有体形态指标均呈正相关([p][lt;]0.01)。实验前后体脂率指标与腰臀比、腹部脂肪均具有显著相关([p][lt;]0.01),体脂率指标与体重之间无相关。实验前骨骼肌含量与体重、腰臀比之间具有显著性相关([p][lt;]0.01),实验前骨骼肌与腹部脂肪间无相关性,实验后骨骼肌含量与腹部脂肪间呈正相关([p][lt;]0.05);实验前后肌肉率指标与腰臀比、腹部脂肪间呈负相关,肌肉率与体重之间无相关。

三、讨论

(一)运动干预对社区居民体形态的影响

研究表明,基于跨理论模型的运动干预对社区居民的体形态各指标产生显著性影响。经常适量运动能提升代谢基础,消耗机体能量,缩小脂肪细胞体积。有研究指出,8周运动干预能提升运动量减低体重,10%以上人的脂类物质有显著下降。[10]跨理论模型结合社区居民运动健康检测情况推荐运动处方,严格执行运动处方的社区居民能很好地提升体力活动量和身体细胞活力,达到燃脂减重的效果。间歇性运动干预和健康教育等研究发现,被试的体重指标能得到有效降低。[11–12]因此,跨理论模型的运动干预能有效降低社区居民的体重指标。

腰臀比是评判中心性肥胖的一项关键指标。腰臀比反映的是腹部和臀部脂肪分布情况,臀部和腹部脂肪堆积会出现肥胖症,使得腹腔内脏器脂肪附着,用腰臀比判定肥胖比体重指数(BMI)准确性强。腰臀比与腹腔内脂肪含量相关[13],腰臀比的测量简单、方便,并且能够很好地确定腹腔内的脂肪参数。同时腰臀比还反映了腹部脂肪依附情况和内脏脂肪量。因此,控制腰臀比指标是预防社区居民肥胖的有效途径。基于跨理论模型的8周干预后腰臀比无显著性差异,但实验结束后均值有所下降,可能是腰部和臀部脂肪面积大、脂肪相对集中,干预时间短,从而出现实验结束后腰臀比指标变化不显著的情况。研究表明,跨理论模型的运动干预可以降低社区居民体内脂肪含量,能有效改善人体脂肪分布。

腹部脂肪堆积是威胁健康的一项重要风险因素。有研究表明,腹部脂肪堆积与多种疾病有相关性,改善腹部脂肪量能有效降低健康风险。[14]本研究表明腹部脂肪量与BMI、体脂含量、体脂率、骨骼肌含量和肌肉率呈正相关,其经常被应用于描述腹部内脏脂肪量。基于跨理论模型的运动干预对社区居民身体开具运动处方针对性强,本次实验结果表明,跨理论模型的运动干预能消耗腹部脂肪且效果明显。

从预防医学的角度关注体形态控制,采取运动干预、营养干预、外科手术等方法。从现在的研究趋势看,以原先专注对特殊人群相关指标的研究逐渐走进大众视野,开始研究社区居民和学生,也从单一预防走向多元干预。本研究关于体形态的相关指标支持学界前期研究成果。因此,跨理论模型结合科学健身指导与运动健康评估对社区居民的干预方式,能够有效控制社区居民的体形态。

(二)运动干预对社区居民体成分的影响

体成分直接反映体内水分、无机盐、体脂肪及肌肉等在全身的分布情况,这些成分的组成是社区居民健康的关键因素。人体体成分分布异常会提高社区居民出现肥胖、高血压、糖尿病等慢性病的风险。研究表明,开展对中老年人体成分的运动干预是有效预防和治疗慢性病的重要途径。跨理论模型的运动干预使社区居民体成分、BMI、体脂含量、体脂率都得到下降,骨骼肌含量、肌肉率提升,实验后体成分相关指标都非常显著([plt;]0.01)。有研究指出运动干预中发现体脂明显降低[15],在之后研究中也被证实运动干预可以有效改善体脂率[16]。这些研究都与本次探讨的结果一致,基于跨理论模型的干预效果显著,对社区居民体成分的改善有着促进作用。现阶段对社区居民体成分干预主要还是运动、饮食、健康教育等,并都取得相应的成果。因此,基于跨理论模型的运动干预比单一的运动项目干预更科学、全面。目前,基于跨理论模型的运动干预对社区居民健康的研究还处于理论层面,缺乏对运动干预更深层次的研究。同时,全球肥胖人群不断增加,世界卫生组织也提倡肥胖干预,扩大对社区居民体成分的干预研究,为预防和治疗全球慢性病增长提供理论支撑。

(三)运动干预对社区居民体形态与体成分的相关性

体脂含量是影响体形态的重要指标,相关研究指出人的体形态随脂肪含量的增加而转变[17],体脂含量作为人体能量负荷,可以为骨骼肌提供刺激[18–20],可以促进骨骼肌肉的代谢,减脂能提高社区居民的肌肉率,促进体形态的改善。本研究与此结论相一致,跨理论模型运动干预对社区居民体脂与体形态呈现正相关。Biadgilign等[21]研究指出随着体脂含量的减少,体形态得到有效改善,且体脂与腰臀比、体重、腹部脂肪等指标都呈正相关性。同时,骨骼肌对体形态影响会产生负相关,骨骼肌与体重、腰臀比、腹部脂肪呈反向关系,跨理论模型的运动干预会使社区居民消耗脂肪,促使肌纤维增多增粗,达到减脂增肌塑形的效果。有研究指出,干预后骨骼肌指标增加对体形态产生的效果显著[22]。本研究显示社区居民的骨骼肌与体形态之间呈显著性关系。本次实验干预前后居民的脂肪含量与体形态指标基本呈非常显著正相关性,只有实验前的体重呈正相关([plt;]0.05),表明体脂是影响社区居民体形态的核心因素。基于跨理论模型的运动干预对社区居民在降脂增肌上效果显著,说明骨骼肌含量增加与体形态指标之间的显著相关性。

跨理论模型的运动干预在运动习惯的养成、体质提升及减脂增肌方面的实践价值突出。社区居民可通过跨理论模型的运动干预自身,同时可通过社区健康小屋、国民体质监测站实现生活方式干预,使体成分指标达到正常范围,并适当增加运动量来预防肥胖带来的慢性病。

四、结语

(1)8周的运动干预能显著改善社区居民的体形态指标,显著降低社区居民体重和腹部脂肪,腰臀比的值有降低但不显著;社区居民的BMI、体脂肪含量和体脂率降低,同时也增加了骨骼肌含量和肌肉率。

(2)骨骼肌对体形态影响会产生负相关,骨骼肌与体重、腰臀比、腹部脂肪呈相反性的关系,社区居民体脂与体形态之间存在正相关关系,同时,跨理论模型的运动干预能增加骨骼肌与体形态呈相反性关系,体脂是影响社区居民体形态指标的核心因素。

参考文献:

[1]" 赵李淑美,张盛.SKAD理论视角下域外“体力活动与慢性病”科学知识生产的经验启示[J].武汉体育学院学报,2024(1):30-37.

[2]" PROCHASKA J O,DICLEMENTE C C.Transtheoretical therapy:Toward a more integrative model of change[J].Psychotherapy Theory Research amp; Practice,1982,19(3):276-288.

[3]" PROCHASKA J O.Systems of psychotherapy:A transtheoretical analysis[M].Homewood,I11:Dorsey Press,1979.

[4]" LYON J H,CONNELL M,CHANDRASEKARAN K,et al.Effect of synbiotics on weight loss and metabolic health in adults with overweight and obesity:A randomized controlled trial[J].Obesity,2023,31(8):2009-2020.

[5]" KONONOVA A,LI L,KAMP K,et al.The Use of Wearable Activity Trackers Among Older Adults: Focus Group Study of Tracker Perceptions,Motivators,and Barriers in the Maintenance Stage of Behavior Change[J].JMIR mHealth and uHealth,2019,7(4):1-16.

[6]" HALL A,MCCARTHY N,BAUMAN A E,et al.Multi-strategy intervention increases school implementation and maintenance of a mandatory physical activity policy:outcomes of a cluster randomised controlled trial[J].British Journal of Sports Medicine,2022,56(7):385-393.

[7]" 郭正茂,杨剑.体育锻炼跨理论模型的研究进展、反思及走向[J].西安体育学院学报,2019(1):57-64.

[8]" 杜长亮,刘东升.社会网络中的知识转移:一个新的体育锻炼行为机制的理论框架[J].体育学刊,2023(5):58-66.

[9]" Obesity and overweight[EB/OL].(2018-12-10)[2023-09-24].https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight.

[10]" BARANOWSKI B,MOHAMMAD A,FINCH M S,et al.Exercise training and BDNF injections alter APP processing enzymes and improve cognition[J].Journal of applied physiology,2023,9(10):1247-1250.

[11]" 闻剑飞,王强,滚军军.不同运动模式体育课对小学男生体成分及心肺功能的影响[J].中国学校卫生,2018(5):662-665.

[12]" 唐秀丽,丁艳芬.教育、饮食及运动干预对社区单纯性肥胖儿童健康行为及体重控制的影响[J].实用预防医学,2020(3):366-368.

[13]" JONATHAN Y X,DONALD M,LLOYD J,et al.Association of body mass index with mortality in cardiovascular disease: new insights into the obesity paradox from multiple perspectives[J].Trends in Cardiovascular Medicine,2019,29(4):220-225.

[14]" European Association for the Study of the Liver (EASL),European Association for the Study of Diabetes (EASD), European Association for the Study of Obesity (EASO).EASL-EASD-EASO Clinical Practice Guidelines for the Management of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease[J].Obes Facts,2016,9(2):65-90.

[15]" CHOOI Y C,DING C,MAGKOS F,et al.The epidemiology of obesity[J].Metabolism,2019,92:6-10.

[16]" 叶运闯.运动干预对超重肥胖儿童体脂、身体素质及运动动作能力影响的研究[D].北京:首都体育学院,2023.

[17]" ZHANG H,TONG T K,KONG Z,et al.Exercise training-induced visceral fat loss in obese women:The role of training intensity and modality[J].Scandinavian Journal of Medicine amp; Science in Sports,2021(8):31.

[18] 郑晓,张持晨,靳珍珍,等.基于跨理论模型的大学生体育锻炼行为阶段与变化程序研究[J].中华疾病控制杂志,2019(10):1186-1190.

[19]" 张阳,王强,史文硕,等.体医融合对中老年“三高”慢性病患者体成分及骨密度状况的影响[J].安徽师范大学学报(自然科学版),2020(5):505-510.

[20]" 李德品.抗阻训练结合HIIT对久坐上班人群身体形态和体成分的影响[D].北京:北京体育大学,2022.

[21]" BIADGILIGN S,MGUTSHINI T,HAILE D,et al.Epidemiology of obesity and overweight in sub-saharan africa: a protocol for a svstematic review and meta-analysis[J].BMJ Open,2017(11):e17666.

[22]" 戴振华,都晨雅,赵晓光.运动和饮食干预对身体形态和成分以及心血管疾病风险因素的影响[J].宁波大学学报(理工版),2019(6):115-120.

【责任编辑" " 牛怀岗】

On the Influence of Exercise Intervention on Body Morphology"and Body Composition of Community Residents

WU Youliang1,2

(1. College of Physical Education and Sports Science, Hefei Normal University, Hefei 230601, China;"2. Hefei Institutes of Physical Science, Chinese Academy of Sciences, Hefei 230031, China)

Abstract:A total of 62 subjects aged 20-60 were recruited and divided into two groups: exercise habit breeding one and scientific fitness guidance one by using the stage theory of cross-theoretical model (pre-intention, intention, preparation, action and maintenance). A total of 46 subjects completed the experiment according to the experimental requirements. In this study, the self-developed scientific fitness guidance and intervention system was used to detect and evaluate the exercise health of the experimental subjects by measuring T0 before the experiment and T1 after the experiment, and the exercise prescription was recommended according to the physical condition and behavioral stage of the experimental subjects. The results show that:(1) the 8-week behavior change intervention can significantly improve the body shape index of community residents, and also has a corresponding effect on body composition;(2) There is a positive correlation between body fat and body shape of community residents, and cross-theoretical model intervention can increase the inverse relationship between skeletal muscle and body shape;(3)Body fat is the core factor affecting the body shape index of community residents.

Key words:exercise intervention; cross-theoretical model; community residents; body morphology; body composition

基金项目:安徽省哲学社会科学研究项目:基于跨理论模型的社区老人运动健康促进机制研究(AHSKKQ2020D109)

作者简介:吴友良,男,安徽池州人,合肥师范学院体育科学学院讲师,中国科学院合肥物质科学研究院博士研究生,主要从事运动健康促进与体育社会学研究。