汉画像石中的羽人艺术形象考释与分析

2025-02-13彭茹

摘 要:汉代出土的汉画像石中,羽人形象独树一帜,以其独特的艺术魅力和深邃的文化内涵构成了一个引人入胜的母题。文章以徐州汉画像石艺术馆所藏羽人画像石为研究对象,在梳理羽人形象起源与发展脉络的基础上,重点从形象特点、组合语境、文化寓意等方面对馆藏羽人画像石做了考释与分析。

关键词:汉画像石;羽人;徐州地区;雕刻

DOI:10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2025.01.001

汉代是我国画像石艺术产生与发展的鼎盛时期,大量的汉画像石为后世留下了宝贵的艺术瑰宝,不仅体现了古人精湛的雕刻技艺,更蕴含了丰富的文化内涵和审美情趣。在浩如烟海的汉画像石题材中,羽人形象独树一帜。羽人即长有翅膀的人形神祇,在汉代的画像石、画像砖以及帛画等墓葬艺术中,羽人形象比比皆是,与伏羲、女娲、西王母等神祇形象一起,构成了汉代丧葬美术的重要母题。徐州地处古淮河流域,自古以来就是一方文化昌盛之地。汉代,徐州更是成为连接南北文化的重要枢纽,在苏北、鲁南地区出土有大量汉画像石,其中也有一些羽人形象,题材丰富、风格多样,集中体现了汉代羽人艺术的诸多特点。本文以徐州汉画像石艺术馆馆藏的羽人画像石为研究对象,在界定羽人概念的基础上,梳理羽人形象的起源与发展脉络,并对馆藏羽人画像石的题材、构图、造型等方面进行细致考察,以期揭示其内在的文化意蕴。

1 汉画像石中羽人形象考

1.1 典籍中的羽人

《山海经·海经·海外南经》云:“羽民国在其东南,其为人,长头,身生羽。”羽人,顾名思义,即身生羽翼的人形神祇,是上古神话传说中的一种独特形象,其主要特征为人首人身而生有羽翼,不老不死,栖居于神山仙岛之上。先秦两汉时期,典籍中对羽人形象多有描述,如前文所引《山海经》即是其中典型。《楚辞·远游》载:“仍羽人于丹丘,留不死之旧乡。”王逸注:“人得道身出毛羽,可长生不死。”洪兴祖补注:“羽人,飞仙也。”《吕氏春秋》载大禹求贤,南至“羽人、裸民之处,不死之乡”。《史记》载,汉武帝自称“天道将军”,派使者“衣羽衣,夜立白茅上”,又让“五利将军亦衣羽衣,立白茅上受印”,海昏侯刘贺的棺木上都刻有羽人,这些说明当时的社会风气是将羽人与神仙、飞升、不死等神话元素直接联系起来的。王充在《论衡》中认为,海外之人生毛羽是地理原因,不能证明长生不死,并以此为论据批评了羽人背后对该形象的神化,表达自己的质疑:“禹、益见西王母,不言有毛羽。不死之民,亦在外国,不言有毛羽。毛羽未可以效不死,仙人之有翼,安足以验长寿乎?”但至少可以看出,秦汉时期人们对海外有羽民是在认知上有着相当的共性,如《淮南子·地形训》也说:“凡海外三十六国自西南至东南方,结胸民、羽民、讙头国民、裸国民、三苗民、交股民。”直到魏晋时期,张华的《博物志》亦言:“羽民国,民有翼,飞不远,多鸾鸟,民食其卵,去九嶷四万三千里。”似乎又对羽民的形成给出了一些解释,而葛洪在《抱朴子》中则直接将羽化拿来作为修仙成功的佐证:“古之得仙者,或身生羽翼,变化飞行。”并对“羽化”的修炼之法、升仙途径亦有系统阐述,此后“羽化”逐渐成为道家修习升仙的恒定目标。可以说,海外有羽民、神仙生毛羽这两种观念,在两汉乃至魏晋南北朝时期的社会文化长期交织不悖地并行着,且对当时与后世的传统艺术文化产生了深远的影响。

1.2 羽人形象分类及其在先秦时期的演变

羽人形象的起源与先民的原始宗教信仰密切相关。在远古时期,人类面对自然界的种种未解之谜,往往将飞禽走兽视为图腾,赋予其神秘的力量。鸟类矫健的身姿、飞翔的能力,更是引发了先民的无限遐想,成为崇拜的对象。羽人正是这种原始崇拜心理的产物,象征着人类摆脱地面束缚、自由飞翔的美好愿景。在新石器时代的岩画和彩陶上,已能见到羽人形象的雏形,如云南沧源岩画中,有一人头插双翅,手持弓箭,似在举行宗教仪式;仰韶文化的彩陶上,则饰有人面鸟身的图案。夏商时期,羽人形象日趋成熟,江西新干大洋洲商墓出土的玉羽人,造型生动,人身鸟首,腰腿生羽,形象已臻完善,羽人冠后还有钮耳环,颇似饰品,可能兼具审美功用。战国时期,羽人形象开始被赋予引导升仙的神秘内涵,如曾侯乙墓漆棺上绘有手持戈矛的武士羽人,显然寄寓了护卫亡灵升仙的意蕴。

汉代是羽人形象发展的巅峰时期。神仙思想的盛行,道教的产生,使汉代出现了空前绝后的“事神”狂潮。以往单一的羽人形象被赋予了更为丰富的文化内涵,从早期的半人半鸟形象,逐渐演化出西王母等多样化的羽人形象。这一时期的羽人不仅是神话传说中的仙界人物,也成为沟通阴阳两界、帮助亡灵升天的重要神祇。因此在汉代的画像石、帛画等墓葬艺术中,大量出现了形态各异、内涵丰富的羽人形象。随着时代发展,神仙信仰日渐兴盛,羽人形象亦被赋予了更加丰富的内涵,成为飞升成仙、长生久视的象征。魏晋以后,佛教的传人对固有的神仙信仰形成了强烈冲击。羽人图像虽依然广泛流行,但内涵却发生了微妙变化,逐渐被佛教化。在南北朝时期,羽人与飞天形象日趋融合,形成了独具中国特色的“飞天”图像。至此,原始的羽人崇拜已然式微,演变为葛洪等人书中描绘得更为成熟的宗教信仰。

1.3 羽人的分类情况

关于羽人的研究分类,目前有着许多不同的观点。例如,按照羽人的功用分类,可分为:侍奉西王母、东王公、风伯、雨师等神祇的仙人侍者,往往成对出现于神祇左右,为其引路;腾空飞翔、御龙骑凤的“戏兽”类飞仙,象征升仙得道、自由自在的精神境界;早期人身鸟首的半人半鸟之形,具有一定的鬼神色彩,反映了先民对鸟类图腾崇拜的深层心理;执节持戟、引导亡灵升仙的引路神,凸显出丧葬仪式的庄严肃穆。若按照羽人的“羽”构成形象分类,则又可以分为鸟首人身、人首鸟身、人身鸟爪等诸多类型,再按有翼或无翼分出更多亚型。关于羽人的分类,徐中舒、冯其南、孙作云等诸多学者先后提出了各种体系,本文由于仅针对馆藏文物画像石的羽人形象,因此并不严格按照某一学者的体系对其做出具体划分。

2 羽人形象分析—以徐州汉画像石艺术馆藏原石为例

2.1 馆藏情况

徐州汉画像石艺术馆是一座收藏、陈列、研究汉画像石的专题性博物馆,现隶属于徐州博物馆,也是国家二级博物馆。全馆分为南北两个馆区,总藏品有1600余块。作为中国汉画像石产地版图上的重要一员,徐州地区已发现画像石墓葬70余处,出土画像石总数有2000余块,位居全国前列。从地域分布来看,徐州汉画像石主要集中在今铜山、沛县、睢宁、邳州等县(市),尤以铜山汉王、沛县栖山、睢宁双沟、邳州车夫山等地最为集中。从时代断限上看,徐州汉画像石涵盖西汉至东汉全时段,延续时间长达数百年。从墓葬等级看,徐州既有列侯、相国等高等级墓葬,也有中下层官吏、平民的普通墓葬,不同阶层均有以画像石为陵园使用。徐州汉画像石艺术馆馆藏汉画像石题材丰富,囊括了车马出行、习射狩猎、人物行列、宴饮娱乐、神仙传说、历史故事等诸多门类,画面内容翔实生动,细节刻画精美传神。石质以石灰岩为主,质地细腻,保存完好。

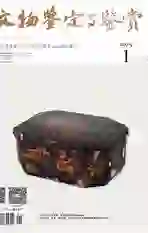

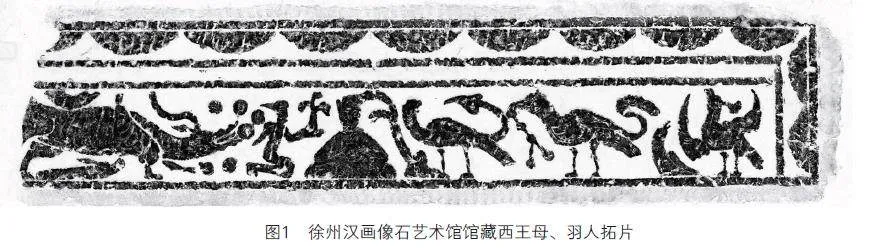

2.2 “西王母+羽人”的伴仙形象

由于汉代极为广泛且普及的造仙运动,西王母这位家喻户晓的神祇在汉代画像石中出现频率相当之高。《山海经·海内北经》载:“西王母梯几而戴胜,其南有三青鸟,为西王母取食。”西王母是汉代道教中的女性至上神,传说她居住在昆仑山,专司长生不老之药,常食三青鸟衔来的神果,故有“梯几而坐,青鸟环绕”的经典形象。在汉代丧葬美术中,西王母形象十分常见,尤其在江苏北部和山东南部一带更是集中出现,这些西王母图像多半形式化,遵循一定的程式。徐州汉画像石艺术馆馆藏有一方题为西王母、羽人的汉代画像石(图1),纵37厘米、横154厘米、厚37厘米,为东汉时期的作品。整石采用浅浮雕手法,左部略有残缺,画面正中端坐一女性人物,身着袍服,端庄肃穆,为西王母无疑。西王母梯几而坐,头戴冠。画面左侧一条行龙昂首向前,鳞爪分明,龙须飘动,极富动感。右侧空间略大,依序刻有三鸟,或昂首引颈,或前后顾盼,形神兼备。在西王母神话中,羽人侍奉在西王母等大神身边,充当仙药炼制者、献药者、传令官或侍从(如图2铜山茅村出土西王母图像中,顶层的羽人就侍奉在西王母两侧)。从图1看,西王母左侧一羽人下跪,恭敬地仰视西王母,双手似乎捧持贡品,表情诚挚虔诚。这个羽人跪坐在地,上身略微前倾,双手捧持一物,疑为灵芝仙草之属。他头顶双耳尖锐,耸出头部轮廓,身披短衣,胸前交叉衣带,裙裾及地,肩头和背后生有如鸟般的羽翼,持物羽人当是西王母身边的侍从,其跪坐姿态体现了对西王母的敬重,捧持灵芝则象征奉上长生不老之药,与西王母神话中炼制仙丹的母题暗合。

2.3 戏麒麟、驭龙、饲凤等“伴祥瑞”形象

麒麟、凤鸟、青龙等都是古代传说中的祥瑞之兽,《礼记·礼运》早有“麟凤龟龙,谓之四灵”之语。汉代流行“游仙”之风,民间流传诸多仙人异兽的神奇传说。《庄子·逍遥游》云:“藐姑射之山,有神人居焉……乘云气,御飞龙,而游乎四海之外。”《汉书·郊祀志》亦曰:“有仙人服食不终之药,遥兴轻举,登遐倒景,览观玄圃,浮游蓬莱。”在当时人眼中,羽化的仙人可跨越时空,遨游四海,引领亡魂升仙,通往无拘无束的理想境界,麒麟、凤、龙等作为灵异之兽,不仅被仙人豢养点化,还能时常与仙人一道遨游天地。

以徐州汉画像石艺术馆馆藏的东汉时期浅浮雕画像石图像羽人戏麒麟为例(图3),纵46厘米、横160厘米、厚20厘米,出土于江苏徐州贾汪。画面构图简洁明快,主体图像突出,正中一羽人与麒麟嬉戏,左右环绕八只行龙,或昂首阔步,或腾跃翻飞,形姿矫健,极富动势。画面中麒麟体态丰盈,四肢健硕有力,独角上扬,鬃毛根根分明,毛发纹理细密流畅,肌理准确传神。与之嬉戏的羽人作手舞足蹈状,形象生动活泼。

作为主宰水域的神异之兽,龙不仅是权力的象征,更与升仙观念紧密相关。《竹书纪年》和《左传》都有记载孔甲养龙的传说:“夏后氏德衰,诸侯畔之。天降龙二,有雌雄,孔甲不能食,未得豢龙氏。”“孔甲,不降子,帝赐之乘龙。”《晏子春秋》曰:“秦穆公乘龙而理天下。”桓宽《盐铁论》曰:“黄帝铸鼎于荆山鼎湖,得道而仙,乘龙上天。”可见汉代人普遍认为驾龙飞升是成仙的重要标志。以铜山吕梁伊庄出土的东汉时期祠堂顶盖石刻为例(图4),该石以浅浮雕手法,正面饰以檐脊,背面刻画羽人驭龙图,横向分割为三个画面。中间画面一羽人驾驭二龙腾空飞翔,羽人紧握缰绳,一手前伸做指引状,左右画面内嵌菱形图框,内绘日月星辰,框外点缀四鱼,突出了羽人驾龙畅游宇宙的雄浑气势。

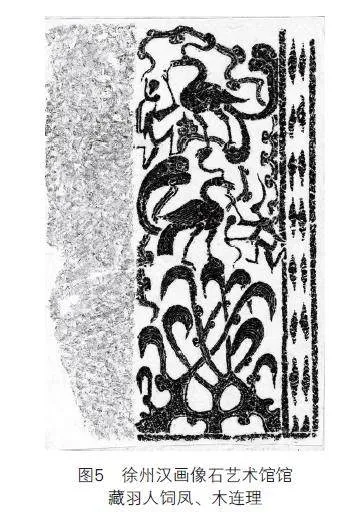

凤鸟与羽人的搭配更为典型。根据学者尹艳等的统计,仅羽人戏凤、羽人饲凤等“羽人—凤鸟”母题,即占到画像石总数的30%左右,如徐州地区睢宁九女墩墓门东门扉石、徐州市拉犁山东汉墓石椁、徐州茅村东汉墓前室石椁等皆有相关表现。以徐州汉画像石艺术馆馆藏羽人饲凤、木连理画像石为例(图5),该画像石纵113厘米、横77厘米、厚15厘米,出土于江苏徐州铜山吕梁。整石分为上下两层,上层以羽人饲凤图为主体,下层则饰以连理枝叶纹样为主体。羽人位于画面中部,腾空飞起状,面向左侧一只昂首引颈的凤鸟。羽人身材瘦削,头顶尖角高耸,一手持细虫,一手接近于凤鸟喙下,似奉上凤鸟喜爱的珍馐,又似与之嬉闹。羽人肩头至腰际生羽翼,轮廓呈弧角状,整体酷似一把倒置的羽扇。凤鸟回首顾盼,鸟喙微张,与羽人若即若离。“羽人饲凤”母题还有几个值得关注的表现要素:一是羽人多作屈蹲状,以示恭敬;二是羽人体态纤弱,常比凤鸟小一号;三是羽人衣着单薄,或近乎袒裼,而凤鸟羽毛丰满,对比鲜明。

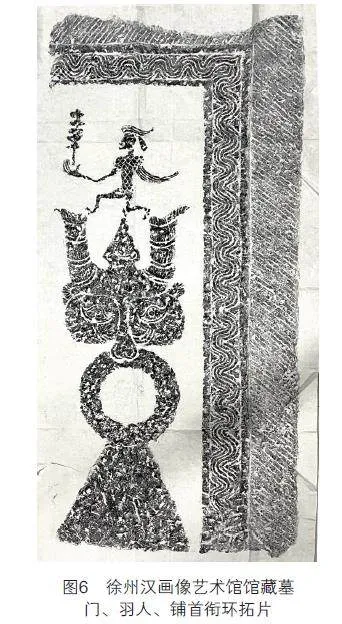

2.4 铺首衔环中的羽人

所谓铺首衔环指兽面铺首口衔环状装饰的图案。它由两部分构成:上方的兽面形铺首,造型夸张,瞠目张口,给人以威慑之感;下方的环状装饰则由铺首口中衔出,形如门环,二者浑然一体。此类纹样多饰于汉墓墓门、墓道、墓室壁画等显要位置,以强调出入“生死之门”的庄重感,亦有避邪驱凶之意。从构图看,铺首衔环讲求左右对称,线条简练有力,眉目角等细节一丝不苟,纹饰秩序井然,反映了汉代装饰美术的基本审美取向。

徐州地区和鲁西南地带的众多铺首衔环图像,按照组合形式大致可分为三类单铺首衔环、朱雀(凤鸟)铺首衔环和人物铺首衔环,有些铺首衔环图像中还出现了羽人形象,大体可以归为第三类。如徐州汉画像石艺术馆征集有一方东汉时期的墓门画像石(图6),纵117厘米、横45厘米、厚10厘米。整石以浅浮雕手法,在画面上刻一羽人,下饰铺首衔环纹样。在威武狰狞的兽面铺首之上,一羽人双手展开胸前,身上鳞线纵横,绝非凡俗,双臂化为双翼,翼角上翘,双足踩立于兽角顶端,头顶长发随风飘逸,面容清癯,手中持节,颇具肃穆庄严之感。羽人与下方铺首衔环纹样的搭配别出心裁,透露出几重文化寓意:其一,羽人是墓主人的仆从侍者,其伫立墓门之上,似在恭迎墓主驾临,代表一种生前身后的延续;其二,羽人肩生羽翼,是仙界的象征,暗示墓主死后必将羽化飞升,与神仙为伍;其三,羽人所跪拜的方向正对墓门(另一边必为对称朝向),祈祷姿态虔诚,或许正在为逝者超度祈福。反映在具体构图上,羽人几乎都是位于铺首上方,以高于鬼、兽的仙人形象得到了醒目的位置,成为画面的视觉焦点,由此凸显了羽人形象在墓葬礼制中的独特地位。

3 汉画像石羽人反映的文化内涵

通过对徐州汉画像石艺术馆藏品的系统研究,笔者认为,汉代羽人形象所反映的文化内涵主要体现在以下几个方面:

首先,羽人形象体现了汉代普遍流行的神仙信仰和道教文化。东汉时期,“求仙问药”之风盛行,方士广受礼遇,炼丹修道蔚然成风。画像石上频繁出现的羽人,正是这种社会风尚的艺术写照。从形象看,羽人多身着单薄羽衣,飘然欲举,与《山海经》等古籍中对羽民的描述相契合;从构图看,羽人常与凤鸟、麒麟、仙山、灵芝等瑞象组合,体现出浓郁的仙界气息;从内涵看,羽人或乘龙翱翔,或羽化登仙,抑或引领亡灵,皆与汉代流行的成仙观念一脉相承。其次,羽人形象寄寓了汉人对美好生活的神往和对理想人格的追求。在汉代丧葬艺术中,殡葬全程秉承“事死如生”的理念,力图为死者营造一个理想的生存空间,出现在墓室画像中的羽人,实乃彼岸世界的缩影。最后,羽人形象揭示了汉代礼仪制度和等级秩序。纵观汉画像石题材,不难发现羽人形象的悬殊差异,尤其在“西王母”类画像石中,往往主尊端坐,羽人匍匐献礼,主仆之别分明。凡此种种,莫不体现出一套森严的等级秩序。结合汉代社会加强专制统治、确立礼制形式的大背景,不难理解何以在冥界表述中也要强调尊卑名分。

在中国传统文化中,天人感应构成了独特的宇宙模式。天地万物被视为一个有机的生命共同体,人的生老病死亦不例外。顺应天道,飞升成仙,是众多先民毕生的追求。汉代画像石中,常见日月同辉、龙骧凤翔等时间与永恒的概念,羽人形象多置于其间,既有乘鸟、驭龙、蟠螭等直入云霄的形象,又有嬉戏、侍从、持节引路等徜徉仙界的形象。这种将生与死、天与人浑然一体的表达,鲜明体现了天人合一的宇宙观。与此同时,从宏观寰宇到微观个体,成仙作为一种至高无上的生命形态被广泛追捧,亦成为画像石主题的必然选择。在某种意义上,正是出于对生命意义的终极关怀,羽人形象才获得了无限的生命力。

4 结语

综上所述,汉代画像石中的羽人形象,以其独特的艺术魅力和深邃的文化内涵,构成了一个引人入胜的文化符号谱系。透过这些形象,我们不仅看到了神仙道教的时代风尚、礼制等级森严的社会现实、天人感应的宇宙模式,更触摸到了汉代普通民众神往美好生活、追求仙界理想的真挚情感。可以说,正是在复杂的时代背景和多元的文化语境中,羽人题材才获得了强大的生命力和丰富的艺术表现。作为华夏画像石艺术的重要遗存,徐州汉画像石艺术馆的众多羽人藏品以其题材之广泛、内容之丰富、艺术之精湛,书写了东汉美术发展的灿烂篇章,也为我们研究汉代物质文化和精神世界打开了一扇了解古人生活图景的重要窗口。这既是文物的珍贵之处,更是传统文化的当代魅力所在。

参考文献

[1]万晓倩.江苏出土东汉:南朝羽人图像研究[D].南京:南京大学,2017.

[2]尹艳.苏北鲁南地区东汉羽人图像类型研究:以徐州收藏为例[D].上海:华东师范大学,2014.

[3]胡艺潇.徐州汉画像石神兽形象研究[D].南京:南京大学,2019.

[4]刘子瑾.异域想象:山东临沂吴白庄汉画像石中的“胡人仙化”图像探究[J].新美域,2023(10):13-15.