农业高职院校课程思政建设的问题及对策

2025-02-01郭益红李慧敏束剑华李振陆

摘" 要:课程思政是农业职业院校落实立德树人根本任务的战略举措,是践行新时代农业职业教育改革的内在需要、学习贯彻“三农”思想的时代需要和践行培养知农爱农“新农人”的使命需要,对培养知农爱农农业创新人才、落实新时代高等农业职业教育改革要求具有重要意义。针对当前农业高职院校实施课程思政存在教书育人功能有待提高、教师思政能力有待加强、课程整体设计有待完善等问题,该文建议通过理清课程思政基本思路、确立课程思政教学目标、挖掘课程思政元素和完善课程思政考核评价体系等途径来全面提升农业高职院校推进课程思政建设成效。

关键词:农业高职教育;课程思政建设;教学改革;实施路径;考核评价

中图分类号:G642" " " 文献标志码:A" " " " " 文章编号:2096-9902(2025)01-0135-04

Abstract: Ideological and political education in a curriculum is a strategic measure for vocational agricultural colleges to implement the fundamental task of \"cultivating virtue and nurturing talent\". It is the inherent need to implement the reform of agriculture-related vocational education in the new era, the need of the times to study and implement the thought on \"agriculture, rural areas and farmers\", and the need to practice the training of \"new farmers\" who know and love agriculture, which are of great significance in training innovative talents who know and love agriculture and implementing the reform requirements of agriculture-related higher vocational education in the new era. Aiming at the current problems in the implementation of ideological and political education in a curriculum in vocational agricultural colleges, such as the teaching and education functions that need to be improved, teachers' ideological and political abilities need to be strengthened, and the overall curriculum design needs to be improved. This paper suggests clarifying the basic ideas of ideological and political education in a curriculum, establishing ideological and political education teaching goals, exploring ideological and political education elements, and improving the ideological and political education construction in vocational agricultural colleges.

Keywords: agriculture-related vocational education; ideological and political education in a curriculum; teaching reform; implementation path; assessment and evaluation

教育部在《高等学校课程思政建设指导纲要》中明确高校推进落实课程思政的重大战略意义,并提出课程教学要根据不同学科专业的特色和优势、深度挖掘提炼专业知识体系中所蕴含的思想价值和精神内涵,培养德智体美全面发展的社会主义事业建设者和接班人[1]。当前,农业高职院校课程思政建设正处于探索阶段,仍然面临着一些现实问题,我们在深刻理解农业高职院校课程思政建设的时代价值基础上,精准把握课程思政实施过程中存在问题,并努力探究解决对策的实施路径,对于推动农业高职院校课程思政建设的深入发展,具有极其重大的现实意义和长远影响。

1" 农业职业院校课程思政建设的时代价值

1.1" 推动新时代农业职业教育改革的内在需要

新时代农业职业教育改革涉及提升教育质量、加强产教融合、优化课程设置、创新人才培养模式以及强化师资队伍建设等方面。这些措施将有助于推动农业职业教育的发展,为现代农业培养更多高素质的技术技能人才。党的十八大首次提出把“立德树人”作为教育的根本任务,通过“十全育人”开创教育事业的新局面。之后,习近平总书记多次就“立德树人”发表重要论述和指示。党的十九大报告中提出,要“落实立德树人根本任务……培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”。2021年习近平总书记在清华大学考察时强调:“瞄准科技前沿和关键领域,推进新工科、新医科、新农科、新文科建设,加快培养紧缺人才。”新农科建设是当代农业高职院校肩负的神圣使命,也是立足我国农业发展对人才需求的本质要求。为响应新时代农业职业教育改革的要求,为乡村振兴培养农业人才,需引导学生以强农兴农为己任,树立把论文写在祖国大地上的意识和信念,增强学生服务农业农村现代化、服务乡村全面振兴的使命感和责任感,培养知农爱农创新人才。

1.2" 学习贯彻习近平关于“三农”工作重要论述的时代需要

党的十八大以来,习近平总书记围绕“三农”工作进行了系列重要阐述,这既是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分,也是我们党的“三农”理论在新阶段的新发展,是做好新时代“三农”工作的科学指南。农业职业院校是为党育人、为国育才的重要阵地,必须把学习、宣传、贯彻习近平关于“三农”工作重要论述落到实处。尤其面对学生服务乡村振兴意愿不高、“三农”意识不够强、专业思想不够牢固等背景下,迫切需要通过课程思政建设,深植“三农”情怀,鼓励学生响应国家号召,心怀国之大者,到农业产业前沿就业创业,树立把论文写在祖国大地上的雄心壮志,把自己锻造成现代化高素质农业人才。

1.3" 践行培养知农爱农“新农人”的使命需要

我国是农业大国,重农固本是安民之基、治国之要,“三农”问题是关系到我国经济和社会发展全局的重大问题。如今我国农业正处于从传统农业向现代农业转型关键时期,迫切需要一批具备文化素养、技术专长、经营智慧和管理能力的现代农业技术管理人才。作为农业职业院校义不容辞承担起培养新一代“新农人”的重大任务,肩负着培养知农爱农、强农兴农的“新农人”的历史使命,确保培养的学生能够“下得去、留得住、用得上”,愿意扎根农业农村,来解决当前“三农”工作中存在的关键问题。一是解决“谁来种地”的问题。全国政协委员陈玉珍经过深入地工作和调研,发现由于大量青壮年劳动力的外出就业,当前许多农村地区正面临一个严峻的问题:种粮农民的数量逐年递减,且农民普遍年龄偏大、整体素质偏低,同时种粮呈现出副业化的趋势。这种现状对现代农业的可持续发展构成了不小的挑战。二是回答“种什么地”。党的十八大以来,习近平总书记高度重视国家粮食安全,强调粮食安全是“国之大者”。保障粮食安全始终是国计民生的头等大事,这是一个永恒课题,任何时候这根弦都不能松。三是创新“怎样种地”。习近平总书记在中央农村工作会议上强调,“加强农村生态文明建设,保持战略定力,以钉钉子精神推进农业面源污染防治,加强土壤污染、地下水超采、水土流失等治理和修复”等,让学生了解“怎样种好地”。因此,农业高职院校将专业课程融入思政教育,实现课程思政与思政课程的有机融合,不仅能提高思政课程的效果,更能扩大思政教育的覆盖面,使学生在学习专业知识的同时,提升对“大国三农”的价值认同,积极成长为知农爱农的新型农科人才[2]。

2" 农业高职院校课程思政建设的问题审视

全国高校思想政治工作会议召开以来,高职院校开启了课程思政建设的探索与实践[3]。经过一段时间的实践探索,尽管在课程思政的整体设计和教师参与等方面已经积累了一定的宝贵经验,但当全面审视各地高职院校课程思政建设的进展和具体成效时,不难发现其中仍面临一些亟待解决的现实挑战和困境。如在育人功能有待提高、教师思政能力有待加强、课程整体设计有待完善等方面存在不同程度的问题。

2.1" 教书育人功能有待提高

育人从来都是教师的使命所在。农业高职院校教师要深化对课程思政的理解与认同,鼓励教师积极探索思政元素融入专业课程的有效途径,提升教师的思政素养和教育教学能力,将思政元素有效地渗透到专业教学中,实现知识传授与价值引领的有机结合[4]。近年来农业类高职院校面临着招生难、生源质量下降等困境,学生对农业类专业缺乏了解,认为学习农业类专业无法带来更多的经济收入和荣耀感,导致专业归属感和认同感不强、学农爱农情怀不够等问题凸显[5]。课程思政要求专业课教师在教学过程中除了完成专业知识和技能的教学外,还要使教学内容延伸到专业相关领域,涉及时政、文化、发展趋势等多个角度,丰富专业教学内容,让学生在学习专业知识、锻炼实践技能的基础上进一步理解职业道德规范和职业纪律的意义和价值,使学生明白良好的职业道德是做好任何一项工作的前提和基础。通过加强校园文化建设,弘扬社会主义核心价值观,营造良好的育人环境,增强学生对思政教育的认同感和参与度,形成全员育人、全程育人的良好局面。

2.2" 教师思政能力有待加强

高职院校的专业课教师大多未接受过系统的师范教育,课程思政的意识和能力不足问题比较突出。农业专业教师对思政内容缺乏深入的了解和研究,难以找到合适的方式和切入点来引入思政元素,导致思政内容与专业课程脱节。部分教师对课程思政重要性认识不够,导致在课程设计和实施过程中,对思政内容的关注不足,难以发挥其应有的作用。随着“三教”改革不断深化推进,课程思政对教师素质和教学能力提出了更高的要求[6]。任课教师根据课程特点,认真梳理课程内容,采用多样化的教学方法和手段,如案例教学、小组讨论、实践探究等,提升教师的思政素养和教学能力。只有具备较高的思政素养和敏锐的思政洞察力,教师才能准确理解农业类课程思政建设的核心目标,培养学生的社会责任感和职业精神,达到教书与育人的协同目的,发挥课程思政的价值引领作用。

2.3" 课程整体设计有待完善

课程建设是课程思政建设的“主战场”,学校要结合自身培养目标和生源特点,深化课程改革,推进课程思政与专业教育的内容融合[7]。农业高职院校在课程思政建设中应注重顶层设计,重构人才培养方案,将传统农耕文化、现代农业技术、美丽乡村建设和农业发展趋势融入各类课程中,将思政教育贯穿于农业人才培养全过程[8]。在课程整体设计中要坚守“三农”底色,强化思政引领。在现代农业、生态农业专业课程中,围绕农作物生长发育不同阶段开展肥水调控、病虫草害防治和大田测产等方面展开,结合农业发展的现状和未来趋势引入思政元素,如农业科技创新、农业现代化和粮食安全等。合理优化课程内容与结构,使学生既能掌握专业知识,又能理解农业的社会意义和价值。

3" 农业高职院校课程思政的实施路径探析

3.1" 理清基本思路

农业高职院校课程思政建设中,一是做好“基本动作”。落实教育部《高等学校课程思政建设指导纲要》 的基本要求,围绕不同专业课的“课程特点、思维方式和价值理念”,着重“课程思政元素”的挖掘,以取得“润物细无声”的人才培养目标[9]。二是创新“自选动作”。首先,课程思政建设汲取中华优秀农耕文化的精华。中华独特的农耕文化不仅体现在人与自然和谐共生的理念,还蕴含了勤劳、节俭、诚信等优秀品质。其次,课程思政建设弘扬当地优秀农业文化。引导学生深入了解当地农业发展历程、作物种植传统以及与之相关的故事和传说,帮助学生形成对当地农业文化的认同感和自豪感。最后,进行课程思政建设传承校史文化。通过了解学校在农业领域的贡献和成就,激发学生的学校归属感和荣誉感。这些为农业类课程加强课程思政建设提供了丰富的思政元素和教育内容,为提高课程思政育人成效奠定了坚实基础。

3.2" 确立教学目标

确立农业类课程思政教学目标是一个系统而重要的任务,农业类课程通常涉及丰富的实践经验和深厚的理论知识,包括农业技术、农业生产、农业经济管理等多个方面。因此,思政教学目标应紧密结合这些课程内容,使学生在掌握专业知识的同时,也能深刻理解和践行思政教育的要求[10]。根据农业专业课程的特点,让学生了解现代农业生产特点,树立保护生物多样性和弘扬优秀农耕文化思想的意识;理解现代农业的重要性,特别是在国家粮食安全、生态安全、可持续发展中的重要地位和作用;掌握农业类课程的学习方法,增强学好农业类课程、立志学农爱农务农的信心和决心。在强调专业知识和基本技能的同时,强化树立生态文明建设理念与服务“三农” 的意识,以农业生产技术为主线,将国家粮食安全、农产品质量安全、生态安全和劳动教育等方面内容贯穿其中,潜移默化地培育学生的人生观和价值观,培养具有良好的人文素养、职业道德、社会责任感的新时代新农人[11]。

3.3" 挖掘思政元素

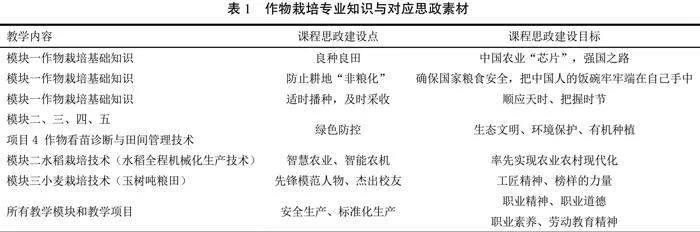

挖掘农业类专业课程思政元素对于强化育人功能、提升课程内涵和质量、培养学生综合素质以及推动课程改革和创新都具有重要意义[12]。在作物栽培课程教学过程中,通过深入挖掘与教学内容相结合的思政元素,达到“十全育人”的目标(见表1)。如模块一作物栽培基础知识中,提到良种对农业增产提优的重要性时可以给学生增加介绍农业“芯片”的内容。例如在全球遭遇粮食危机的时候,我们虽然有底气说出“中国人已经端牢饭碗”的豪言,但实际除水稻外,其他粮食类种子多少存在“卡脖子”技术攻关的难题,尤其是以美国“先玉335”为代表的玉米种子几乎垄断了国内种子市场。通过这些介绍让学生切身感受到粮食作物种子繁育面临的困境,好的种源才是解决粮食丰收和粮食安全的实质性保障。农业“芯片”绝不能再受制于人,利用种质资源研发出作物新品种,在现代农业领域发挥着“芯片”的作用,才能实现中国农业强国之路。在引用案例的过程中,培养学生的发散思维,鼓励学生跳出传统框架,从多元化的角度审视问题。引导他们去关注社会脉搏,感知时代变迁,培养社会责任感与使命感。鼓励通过小组讨论的形式,深入探讨自己感兴趣的话题,并将这些思考凝结成课程报告,提高了学生参与学习的热情,还使他们对所学知识的认同感和归属感得到增强。

3.4" 完善考核评价

课程思政教学是一个持续的过程,评价也应贯穿始终,传统的评价方式不能支撑和展示课程思政教学的质量[13]。农业类专业课程涉及的农作物生长发育是一个有周期性的连续的过程,对农业生产技能的掌握也有延续性,如田间管理需要掌握大田整地、播种出苗、开花结果到成熟所需要的肥水及病虫草害防治一系列的过程,要考核学生是否掌握一种作物的田间管理技术就要一个周期的考查,现行一张试卷的考核方式不能全面评价学生某一技能的掌握和应用情况。在课程的综合考核中降低期末笔试成绩的权重,提高过程性考核的占比,同时确保思政元素在过程性考核中得到更显著的体现,以此更加全面、均衡地评价学生的学习表现和综合素养。如将学生吃苦耐劳、艰苦奋斗、崇农尚德的农业精神融入过程考核,并不断细化评价标准,突出其重要性。在期末试卷的设计上引入开放性试题,突出不仅旨在评估学生的理论知识掌握程度,还着重检验学生将理论知识与思想品德、职业操守和理想信念相结合的能力,以此全面衡量学生的综合素养。通过多元化、全方位和开放性的综合评价方式,巩固和助力课程思政实施效果。

4" 结束语

课程思政建设是一项系统性、全局性的教育工程[14]。农业高职院校专业课程是将农业科技转化为现实生产力的实践性很强的应用课程,相较于其他专业更易实现课程思政的教育目标,尤其在提高学生的专业技能和培养学生的道德素养等方面起到了积极的推动作用,为农业高职院校的课程思政教学改革探索提供了新途径。今后将继续深化高职农业类课程的思政教育改革,拓展完善课程设计,将更多先进的思政教育理念和方法引入课堂。同时,也将持续关注农业发展的热点问题和技术创新趋势,及时更新教学内容和教学方法,为培养既有专业技能又有良好思政素养的“新农人”提供课程实践经验,为服务江苏农业现代化和助力我国乡村振兴战略提供样本。

参考文献:

[1] 习近平在全国高校思想政治工作会议上强调:把思想政治工作贯穿教育教学全过程 开创我国高等教育事业发展新局面[N].人民日报,2016.12.09(01).

[2] 赵琦,张瑞,邱意弘,等.“知农、爱农、兴农”的新时代农业生态学课程思政建设探索[J].高等农业教育,2023(5):106-112.

[3] 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》[EB/OL].https://www.gov.cn/zhengce/2019-08/14/content_5421252.htm.

[4] 熊亮,曾源,韩冰.高等农业院校课程思政与思政课程融合研究[J].教育观察,2023,12(28):48-51.

[5] 郭益红,汤璇芷.课程思政视域下高职院校涉农专业教育实践对策探究[J].河南农业,2023(3):14-15.

[6] 刘以攀,李天凤.具身教学:职业教育“三教”改革的应用价值与实践启[J].职教通讯,2023(2):49-56.

[7] 石莉,张海芳,刘钰,等.新时代高校课程思政建设的现实困境及破解路径[J].华北理工大学学报(社会科学版),2023.23(5):56-60.

[8] 隋成竹,高秀雪.农业高校课程思政建设对策研究[J].产业与科技论坛,2023,22(21):249-251.

[9] 曾洪学,屈兴红.高职院校农业类专业课程思政的基本原理于融汇方式[J].高教论坛,2024(5):49-52.

[10] 束梦.高职院校课程思政建设的“五融”路径[J].江苏教育研究,2020(33):75-79.

[11] 姚敏磊,仲开泰,庄宇萌,等.优秀农业文化在农科专业大学生爱农意识培养中的实现途径[J].教育教学论坛,2018(36):217-219.

[12] 张一璠.高校课程思政中的思政元素挖掘梳理论析[J].内蒙古农业大学学报(社会科学版),2020,22(6):38-42.

[13] 余景波,高娜娜,曲巧鹏.高职院校专业课程思政化建设研究[J].职教通讯,2022(4):67-74.

[14] 李杨帆,张路,宁聪.高校公共体育课程思政的现实困境及突破路径[J].教育理论与实践,2022,42(27):35-38.

基金项目:江苏高校哲学社会科学研究专题项目(2020SJB0716);江苏高校哲学社会科学研究一般项目(2021SJA1488)

第一作者简介:郭益红(1979-),女,硕士,副教授。研究方向为作物栽培。