新发展阶段我国智慧农业发展的困境与出路

2025-02-01仇相芹

摘" 要:智慧农业是“十四五”时期农业农村信息化发展的主攻方向,是新发展阶段推动实现农业更高质量、更有效率发展的必经之路。目前,我国农业信息化基础较为薄弱,智慧农业仍处于初级阶段,人才储备和资金支持相对不足、技术装备研发和落地不够等问题比较突出。为推动智慧农业的发展,第一,需要筑牢智慧农业发展的信息化基础,推进农村地区的信息基础设施建设;第二,要加大资金支持和人才储备力度;第三,推进智慧农业核心技术的研发;第四,推进农业全产业链数字化,完善服务体系;第五,不断完善土地流转制度。

关键词:新发展阶段;智慧农业;农业信息化;农业农村现代化;城乡协同发展

中图分类号:F323" " " 文献标志码:A" " " " " 文章编号:2096-9902(2025)01-0006-06

Abstract: Smart agriculture is the main direction of agricultural and rural informatization development during the \"14th Five-Year Plan\" period, and is the only way to promote higher-quality and more efficient development of agriculture in the new development stage. At present, China's agricultural informatization foundation is relatively weak, smart agriculture is still in its infancy, and problems such as relatively insufficient talent reserves and financial support, and insufficient research and development and implementation of technical equipment are more prominent. In order to promote the development of smart agriculture, we must firstly build a solid informatization foundation for the development of smart agriculture and promote the construction of information infrastructure in rural areas; secondly, we must increase financial support and talent reserve; thirdly, we must promote the research and development of core technologies for smart agriculture; fourthly, we must promote the digitalization of the entire agricultural industry chain and improve the service system; fifthly, we must continuously improve the land transfer system.

Keywords: new development stage; smart agriculture; agricultural informatization; modernization of agriculture and rural areas; coordinated development of urban and rural areas

农强方能国强。新中国成立以来,国家粮食安全保障能力显著提升,农产品市场供给取得了巨大进步,“有没有”的问题已经完全解决了。我国进入新发展阶段,这一阶段的主题是推动农业的高质量发展,要解决“好不好”的问题。智慧农业是信息技术与农业深度融合的新兴领域,是在农业全产业链各环节充分运用人类智慧,因地制宜、因力而行、因时而作、因需而为的一种更高效的农业形态。在我国向现代农业转变的关键时期,它是推动农业高质量发展的重要手段。

2016年“智慧农业”这一概念首次被写入中央一号文件,党的十九届五中全会明确提出“建设智慧农业,加快推进农业农村现代化”,2023年中央一号文件再次强调“加快农业农村大数据应用,推进智慧农业发展”。因此,系统地研究我国智慧农业发展的相关问题,对于促进农业高质量发展,实现农业强国具有重要意义。

1" 新发展阶段我国发展智慧农业的必要性

1.1" 智慧农业是实现农业农村现代化的强大助推力

发展智慧农业是新时代加快推进农业现代化的必然要求。作为现代农业强国,其主要农业发展水平指标,如农业机械化水平、智慧化水平、社会化服务水平、农产品加工水平、产业融合水平和农业管理水平等,应该达到世界先进水平。智慧农业工程科技的发展已成为国际现代化农业技术的发展前沿。智慧农业正是“加快由农业大国向农业强国转变”“加快农业农村现代化进程”的关键之一。

1.1.1" 智慧农业是解决我国农业生产劳动力矛盾的必要措施

根据人力资源和社会保障事业发展统计公报数据,2022年我国第一产业就业人数由2018年的20 250万人逐年下降至2022年的17 618万人左右。与此同时,随着我国人口老龄化程度的加深,农业生产可用的青壮年劳动力不断减少,人力成本持续上涨。叠加全国人口出生率下滑态势,我国农业劳动力缺口呈持续扩大趋势,产业劳动力供需矛盾加深,将进一步影响我国农产品生产、制约国内农业经济增长。如今,农机装备的信息化、智能化发展得到积极推动,如农用小型无人机在生产状况分析、农药化肥喷洒、鸟兽害防治等领域的应用持续扩大。依靠智慧农业来降低生产人力成本成为推进农业现代化的重要途径。

1.1.2" 智慧农业有利于提高劳动生产率和土地产出率

劳动生产率和土地产出率是衡量农业国际竞争力的重要因素。在智慧农业生产中,农田遥感监测系统、智能农机设备等的应用,可以促进农业生产组织化,提高劳动生产效率;通过农业物联网技术,生产者可以优化生产和管理,实现增产增收;通过农业大数据技术,生产者可以及时确定和调整生产品种及数量,使生产过程明确、有序,以达到效益最大化。

1.2" 智慧农业是推动城乡协同发展的必由之路

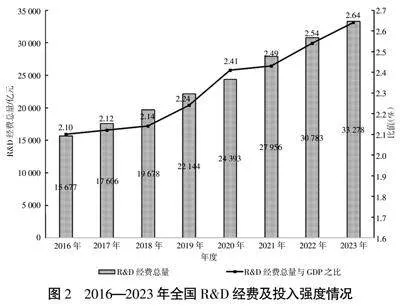

目前,我国取得了脱贫攻坚战的全面胜利,但由于城镇居民收入基数大,年增加值较高,城乡居民收入绝对差额仍存在扩大趋势,如图1所示。传统农业生产易受气候和自然资源等约束条件影响,具有弱质性和不稳定性,导致农民难以持续增收,城乡居民收入绝对差额不断扩大。智慧农业利用信息技术和先进的传感器、通信技术等手段,实现了对农作物生长环境、土壤状况、气候变化等数据的实时监测和管理,可以在一定程度上减轻农业的弱质性。

智慧农业在实现农业绿色发展方面发挥着重要作用。通过智能化手段和精细化的操作,智慧农业能够实时监测土壤水分、作物生长状态、气象数据等农业要素,精确控制灌溉、施肥和病虫害防治等过程,减少资源的浪费和环境污染,优化农业生产效益。同时,智慧农业还能提供决策支持和精准管理,帮助农民合理规划种植结构、农业生产布局和资源利用。因此,智慧农业的应用可以提高农业的生产效率和质量,减少资源消耗和环境污染,为打造宜居农村和推进农业绿色发展提供有力助力。

随着我国社会主要矛盾的转变,人们对美好生活的追求不仅停留在物质文化生活层面,还包括对安全、环境和健康的日益增长的需求。智慧农业在满足农民温饱的基础上,能够进一步提高农产品的品质和安全性,满足人们对营养健康的需求。通过智能化手段和精细化的操作,智慧农业能够减少农药、化肥的使用,提高农产品的质量和安全性,减少对人体健康的潜在风险。

与此同时,智慧农业还可以激发农民对数字基础设施的需求,在一定程度上促进农村网络设施水平和服务供给能力的提升,有效填补影响农村发展的“数字鸿沟”,加快新农村建设的步伐。

大力发展智慧农业,提高农民收入,提升农业质量效益和竞争力,促进农村基础设施改造升级,是新发展阶段推动城乡协同发展、实现共同富裕的必由之路。

2" 我国智慧农业发展的基础和现状

2.1" 经济持续发展为智慧农业发展奠定物质基础

2.1.1" 数字经济发展助力农业信息化水平的提升

2022年我国数字经济规模达到50.2万亿元,占GDP比重达到41.5%。在农业农村数字经济发展方面,全国农业生产信息化率为25.4%;县级农业农村部门内设信息化机构覆盖率为92.6%,较上年增长了2.9个百分点;农技推广服务信息化率为61.3%。我国农业生产信息化建设稳步推进,农村网络基础设施明显改善,数字乡村建设迈出实质性步伐,助力智慧农业快速发展。

2.1.2" 经济持续健康发展保障科技研发投入的提升

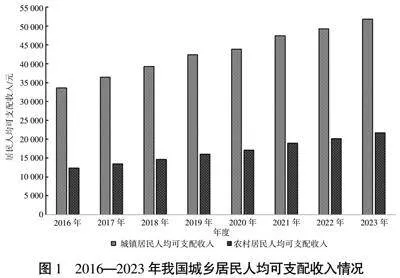

经过几十年的发展,我国农业科技的实力已由“跟跑为主”转变为“跟跑、并跑、领跑并行”,整体水平进入了世界前列,农业科技进步贡献率稳步提升到了60%以上。数据显示,2023年我国Ramp;D(research and development,科学研究与试验发展)经费投入总量为33 278亿元,比上年增长8.1%;Ramp;D经费投入强度(Ramp;D经费与GDP之比)为2.64%,比上年提高0.1个百分点,呈现稳步提升态势(图2)。由此可以看出,近些年来,我国经济虽然受新冠病毒感染疫情影响,但仍能持续健康发展,这就为智慧农业进一步发展提供了充分的物质保障。

2.2" 农业政策为智慧农业发展提供良好的政策环境

近年来,我国出台了多项政策,为智慧农业的持续发展提供了良好的制度保障。2021年1月发布的《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》中指出,“发展智慧农业,建立农业农村大数据体系,推动新一代信息技术与农业生产经营深度融合”。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出,“完善农业科技创新体系,创新农技推广服务方式,建设智慧农业”“加快发展智慧农业,推进农业生产经营和管理服务数字化改造”。2022年3月《“十四五”全国农业农村信息化发展规划》将“发展智慧农业,提升农业生产保障能力”作为农业农村信息化发展的第一主要任务。

在国家良好的政策环境下,农业基础得到进一步稳固,智慧农业建设取得初步成效,在此基础上,农业全产业链数字化转型也拥有了强大的驱动力。

2.3" 农业智能化水平逐步提高

2.3.1" 高新智能农机装备数量增加

在政策和市场的双重引导下,我国农机装备智能化发展呈现良好态势,北斗导航、5G、大数据等新技术已先后在农业生产一线得到应用,自动驾驶拖拉机、无人插秧机、无人联合收割机及各类智能农业机器人(如智能巡检机器人、智能除草机器人、智能植保机器人和智能采摘机器人等)等智能化农机装备开始得到农业生产者的认可,智能农机装备数量增加,农业机械市场规模平稳增长。

2.3.2" 多批国家级省级现代农业产业示范园相继创建并通过认定

现代农业产业园是先进生产力的代表,是引领带动农业现代化的引擎。2017—2023年,农业农村部和财政部连续7年印发创建国家现代农业产业园的通知文件,安排中央财政投入专项资金,先后批准创建了253个产业集聚度高、产业融合度高、科技支撑水平高和绿色发展水平高的国家现代农业产业园。这些产业园引领带动了各地农业转型升级,成为推动农业高质量发展的重要力量。

2.3.3" 互联网头部企业参与智慧农业建设的积极性显著提高

各互联网企业积极响应国家号召,依靠自身强大的科技创新实力,利用人工智能、物联网、大数据等新技术,为农业生产提供了更高效、更精准、更环保的服务,为农产品提供了更多的市场和渠道,为农民和农业企业提供了更多的收入和机会。例如腾讯开展了智慧温室、智慧养殖、智慧农机和智慧农贸等项目,实现了农业生产的自动化、数字化和可视化;京东利用自身的供应链优势,打造覆盖智慧农业全链路的服务体系,不仅为农户、农场提供技术赋能和市场渠道,同时也为自身电商和零售生态带来新的增长点。

3" 我国智慧农业发展的现实困境

3.1" 智能物联网建设缺乏资金和技术支撑

构建完备的农业物联网是智慧农业发展的重要基础。在建设智慧农业的过程中,基础信息的采集、环境控制、智慧管理等环节都需要物联网的支撑。当前农业全产业链信息化发展主要集中在农产品销售环节,而生产、管理等环节的信息化智慧化程度较低,主要原因一是当前我国农业物联网的发展缺乏统一的国家标准,导致智能设备互联互通平台发展滞后,对智慧农业的发展造成了不利影响;二是我国农村地区物联网基础设施尚不完善,在传统农业土地、水利设施等生产资料投入的基础上,还需要投入大量资金。以前文提到的现代农业产业园为例,若要实现环境监测、气象监测及预警、虫情预警、产品溯源、远程监控及管理和科学种植视频分发等功能,一般需要配套无线自组网装备、通信设备、智慧终端盒、气象传感器、风速传感器、雨量传感器、土壤传感器、虫情监测系统、农业高清摄像头、摄像机、扩音器和报警器等各类软硬件设备,建设资金少则几十万元,多则上百万元。很多的农业生产经营主体无力支付如此大的成本,导致其参与智慧农业发展意愿不高,不利于智慧农业的发展。

3.2" 缺乏既懂“三农”又懂信息技术的复合型人才

农民是实现农业智慧化信息化发展的主体力量。当前我国严重缺乏既懂农业又懂信息技术的农业复合型人才。一方面,现有农业从业者平均文化水平较低,统计数据显示,85.4%的农民只有初中以下文凭,物联网、遥感监测、人工智能等现代信息技术和智能装备对于绝大多数农民来说学习难度较大,无法满足智慧农业发展的需要。另一方面,由于农村地区发展落后于城市,医疗和养老等社会保障体系不完善,无法吸引具备先进信息技术水平的青年人才从事农业领域。有经验的农民不懂技术,懂技术的人才不愿务农,最终造成了智慧农业复合型人才短缺的局面。

3.3" 智慧农业设备开发及应用存在短板

智慧农业设备型号繁杂,可应用范围广泛,几乎涵盖了农业生产行业的各个环节,如可实时监测土壤湿度、温度、光照等关键参数的智能传感器和监测设备;可实现大范围的土地测绘和监测的无人机;可提高农业生产机械化水平的自动驾驶拖拉机及智能收割机等智能农机设备。当前,我国农业科技整体实力进入世界前列,已成为世界第一农机使用国,但现阶段智能农机装备应用主要还是以拖拉机和联合收割机、插秧机、播种机为主,农机装备“大而不强、多而不优”的问题突出。《2022—2028年中国农业机械化行业竞争分析及发展前景预测报告》显示,2022年中国农机装备市场规模为5 611亿元,同比增长6.71%,市场总额大但行业竞争布局极度分散,“散、小、乱”现状突出,细分种类多,生产厂商多、销售市场分散,部分农机装备头部企业呈现集群趋势。因此,补齐智能农机装备短板,要解决低水平重复、实用率不高的重点问题,为智慧农业打好装备基础。

在农业传感器技术方面,由于种类多、跨学科研发技术水平高、开发成本大,性能要求高,现阶段我国高端农业传感器基本依靠进口。我国自主研发的农业传感器数量不到世界的10%,且稳定性不足,智能感知系统灵敏度不高;动植物模型与智能决策准确度低。由于这些原因,部分智慧农业应用项目只能做到浅层次地显示或传输生产管理信息,如视频监控系统建设、数据采集和简单统计分析展示等,无法深入地融合到农业的各个环节中,缺乏解决农业实际问题的手段。

3.4" 短期盈利难度大,无法吸引现有农业从业者

投入和产出是发展智慧农业的重要问题。智慧农业项目一般资金投入较大、回报周期长,在当前我国农村劳动力无法实现就地转移、劳动力成本较低的情况下,短期内实现项目盈利的难度较大。对于多数普通农户而言,从投入产出比看,短期内智慧农业与传统农业相比并不具备明显的竞争优势。

另外,我国县域农业农村信息化建设财政投入相对较低,近几年有所增长,农业信息化发展环境得到了一定的优化。但从县域看,社会资本投入和乡村人均投入低于全国平均水平的县(市、区)占比均为70%以上。经调查,一部分经营主体认为信息化方面的建设成本及后期维护成本过高,很难有效实现成本平抑。同时,现阶段我国智慧农业建设,适应农村、适合农民的运营模式较少,与农村和农民的融合度不够,从成本和效益两方面都难以真正达到吸引农民的目的。

3.5" 小而散的农业经营方式制约智慧农业推广

新发展阶段,我国的农业现代化已取得阶段性成果,但“大国小农”仍是基本国情农情。第三次农业普查数据显示,全国2.07亿农户户均经营规模不足10亩(1亩约等于667 m2,下同),全国小农户数量占农业经营主体的98%以上,小农户从业人员占农业从业人员的90%,小农户经营耕地面积占总耕地面积的70%。小农户与现代农业之间的过渡和衔接制约着智慧农业的发展。

首先,从经营模式上来看,当前小农户生产的主要形式仍然是家庭经营和个体经营。这类小农户的农业生产经营模式主要是沿用其长期积累的农业生产经验形成的技术,生产过程以精耕细作、小面积经营为主,因其规模小、地块散,信息化水平较低,农业机械化水平和技术推广难以实现,无法引进现代农业生产要素,各类具有规模效益的基础设施也难有用武之地,制约了智慧农业的发展。同时,这一群体对于农业新技术新模式的应用能力相对不足,出于对投入成本和带来的增效方面考虑,对智慧农业的接受意愿不强,并且存在“不想用、不会用、不敢用”的情况。这就导致了目前只有一些经济实力较强的企业在智慧农业方面开展了小规模应用探索,且基本应用在一些高价值的经济作物上。

其次,从经营规模上来看,小农户分散经营个人土地,集中程度低且生产成本高。随着村庄空心化、人口老龄化问题逐渐突出,土地流转成为防止撂荒的一种重要手段。而有的农户坚持以前分散、粗放的农业生产经营方式,导致部分地区农地流转费用高、期限短,制约了土地的有序流转,阻碍了农业生产能力的有效释放,从而妨碍智慧农业的适度规模发展。“土地的有效流转和大规模经营是智慧农业发展的前提和基础。”面对这种局面,部分农户选择抱团发展,一起将土地流转给企业或参与村集体合作社。但这一融合的过程中也面临着各种问题,比如农户与合作的新型农业经营主体之间利益联结机制不稳固、为农户提供的农业社会化服务体系不完善等。与此同时,这种利益联结还会受到农业经济发展水平、经营主体素质与能力、农业生产条件等因素影响。受限于自身条件,也易被外部力量影响,小农户的经营普遍发展缓慢。

4" 对策建议

4.1" 加大农村地区信息基础设施建设力度,缓解东西部发展的不平衡

智慧农业要发展,信息化基础设施建设是重要基础,地方政府需高度重视农村地区的信息化建设,充分结合现有的基础设施情况,同时参考未来农村信息化建设发展态势,科学合理地推进网络、设备、平台等相关软硬件基础设施建设。在完善基础设施建设的基础上,地方政府职能部门还应当积极推进农业信息社会化服务体系的建设工作,通过这一体系帮助更多的农民群体了解乡村振兴战略、“三农”信息化,为智慧农业发展奠定良好的基础。

当前,我国部分地区的智慧农业发展较快,比如山东省截至2022年底,已建成智慧农业应用场景近千处,农业科技进步贡献率达到65.8%,农业生产智能化水平持续改进提升。而中西部地区在智慧农业基础设施建设和发展理念等方面还存在提升空间。对此,要加强农业创新中心和智慧实验室建设,构建包括生产端、销售端、消费端在内的全方位、立体化的基础设施体系,从而消除或缓解智慧农业地域发展不均衡的现象。

4.2" 加大资金和人才储备支持力度,补齐智慧农业人才的短板

综合考虑现阶段的传统农业生产人力成本和智慧农业生产成本,下一步智慧农业发展不仅需要农业产业集团、大型农业合作社决策层的战略性投资,也离不开国家的财政资金引导。目前,宜继续优化农机购置和应用补贴政策,实施、完善好当前“把作业量作为农机购置与应用补贴分步兑付的前置条件”的先作业后补贴分步兑付、优机优补新政策,提高农民在农机设备方面的购买力。

同时,可通过加速土地规模化经营、加大农民培训力度等途径,积极为智慧农业推广创造条件,让智慧农业成为传统农业升级换代的加速器。目前,从事农业生产相关人员的年龄普遍偏大,受教育程度偏低,无疑阻碍了智慧农业的发展。地方政府可根据农民人数和生产情况等,配置一定比例的技术专员,再通过线上线下的职业技能培训等方式,提高农民的数字素养;将数字化、智能化技术落实于农业场景中,以懂农业、知技术、会应用的新型农业人才作为支撑,推广“专业化团队+新型农民”的新型农业人才模式,从人工依赖转向技术协同;发挥地方农业服务组织、科技型企业优势,共同开展智能农机应用人才培训,以培训技能操作为主、理论学习为辅,重点加强农机手、电商主播等高素质农民的培育,促进传统小农融入现代农业,为智慧农业发展储备足够的人才。

4.3" 推进智慧农业核心技术研发,大力推广先进适用的农业装备

遵循绿色低碳、节能减排的发展理念,开展智能农机装备方面的多学科交叉研究,加强5G、大数据、物联网和AI等新一代高新技术与产业的深度融合,提高农用机械装备在我国农业生产中的推广应用率,推动农业生产机械化、智能化升级。

加大科研攻关力度,把核心技术牢牢掌握在自己手中,摆脱重要农机“卡脖子”的局面。聚焦当前智能农机装备发展空白领域和“卡脖子”的关键零部件,搭建农机产学研一体化创新平台,开展多学科交叉研究运用总线技术,突破高新传感器、电控单元、电液一体化、新能源动力和数字化设计等关键技术,研制农机装备新材料和新工艺,实现全场景兼容,提高农机感知力、智能化和性能稳定性。

4.4" 推进农业数字化,完善农业社会化服务体系

着力推进农业全产业链数字化转型,推广应用数字技术,最大限度激发智慧农业的潜能。一方面,加大示范推广力度,持续实施国家智慧农业建设项目,指导各地规范开展基地建设,有效示范带动农业产业数字化转型。另一方面,着力推动产业规范健康发展,健全完善智慧农业标准体系,推进行业各分项标准的立项,积极开展智慧农业应用效果研究,指导各地因地制宜,探索适合本地区智慧农业发展的数字化种植养殖模式。

农业社会化服务是实现小农户与智慧农业有机衔接的重要途径。坚持将农业社会化服务组织贯穿智慧农业生产全过程,通过区块链、物联网等新技术,将分散的小农组织起来,以平台化全产业链服务推进规模化经营,为小农户及其他经营主体提供更加专业的全方位优质服务,实现小农户与大市场的对接,推动小农户进入现代农业发展轨道。

4.5" 推动土地流转制度不断完善,强化制度性供给

为盘活农业土地资源,可以将土地以合理的方式集中起来,节约人力、资金、机械等要素流动所带来的高成本,促进农业规模化发展,有助于快速提升农业的智慧化。例如山东省潍坊经济开发区张氏(总部经济)发展中心在2023年立足农村现有土地资源积极探索创新,全力盘活土地闲置资源,在试点村推行土地规模化经营改革,整体效率提高了20%以上,促进了村集体经济、村民个人收入、新型农业经营主体收入“三方提升”。

在此过程中,需要注意遵循和贯彻《农村土地承包经营权流转管理办法》,为智慧农业规模发展提供法律保障。制定并出台规范的农村土地流转合同及程序,畅通农村土地流转的信息公开与反馈机制,使土地流转过程接受公众监督、公开透明,确保农地农用,强化土地流转管理和服务水平。同时,依法把握好土地流转以及规模经营的度,确保土地集中的规模与智慧农业发展进度相适应。

5" 结束语

在“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念指引下,发展智慧农业对于实现农业的高质量发展至关重要。这对现阶段的我国来说是一个难得的机遇,为我们在现代农业方面赶超发达国家提供了可能。智慧农业有助于提升农业质量效益和竞争力、协调农业生产与环境保护之间的冲突,从而加快农业现代化进程。目前,我国智慧农业面临着智能物联网应用程度不高、专业高素质人才紧缺、发展不平衡和存在关键技术短板等发展困境,亟需从不断优化智慧农业发展模式、加大高素质农业人才培育力度、大力推广先进适用的农业装备和完善农业社会化服务体系等方面探索新的出路,以切实推动智慧农业由“盆景”走向“风景”。

参考文献:

[1] 黄怡青.新质生产力赋能东北智慧农业发展研究[J].智慧农业导刊,2024,4(9):1-10.

[2] 赵春江.智慧农业现状与未来[J].山东农机化,2024(1):9-10.

[3] 宁甜甜.新发展阶段我国智慧农业:机遇、挑战与优化路径[J].科学管理研究,2022(2):131-138.

[4] 中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见[EB/OL].https://www.gov.cn/zhengce/2021-02/21/content_5588098.htm.

[5] 曹冰雪,李瑾,冯献,等.我国智慧农业的发展现状、路径与对策建议[J].农业现代化研究,2021(8):785-794.

[6] 叶发美.小农户生产经营存在的问题与对策[J].广东蚕业,2022(5):136-138.

[7] 韦爱群,班祥东,刘洋,等.智慧农业视角下中职涉农专业人才培养的探索[J].智慧农业导刊,2023,3(9):115-118.

[8] 朱康睿,宋成校.智慧农业发展的国际经验及启示[J].世界农业,2024(3):43-53.

[9] 叶兴艺,谢闯.乡村振兴战略下我国智慧农业发展问题与策略分析[J].农业经济,2023(12):3-6.

[10] 刘长全.关于智慧农业的理论思考:发展模式、潜在问题与推进策略[J].经济纵横,2023(8):63-70.

[11] 郎朗,陈晓琴.智慧农业的实现形式探索[J].中国农业资源与区划,2024(1):201-211.

[12] 张帅,刘金林.“互联网+”背景下我国智慧农业的发展问题与策略[J].农业经济,2023(11):7-10.

基金项目:全国商科教育科研“十四五”规划2024年度课题(SKJYKT-2405013)

作者简介:仇相芹(1981-),女,硕士,讲师。研究方向为智慧农业。