混菌发酵腐乳前酵工艺优化及其质构分析

2025-01-26刘贝宁张宸瑞田娟刘秦明皮雨冉胡永金

摘要:为提高腐乳发酵剂的发酵效率,该研究在豆腐坯上接入单一菌种、混合菌种发酵剂,在单因素试验的基础上设计正交试验,优化腐乳前酵工艺并研究腐乳发酵过程中质构变化。结果表明,混合菌种发酵效果显著优于单一菌种发酵,而混合发酵剂A(少孢根霉、毛霉40899、保加利亚乳杆菌)的发酵效果优于混合发酵剂B(少孢根霉、毛霉40899、酵母菌、保加利亚乳杆菌),混菌发酵腐乳最佳前酵工艺条件为接种浓度106 CFU/mL、接种量3%、少孢根霉∶毛霉40899∶保加利亚乳杆菌为1∶1∶1、发酵温度30℃、发酵时间3 d,此时腐乳蛋白酶活力最高,为231.2 U/g,感官评分为83分。在后酵完成时,混合发酵剂A的硬度最小,弹性最大,内聚性和胶黏性最小。混合菌种发酵腐乳经工艺优化后,毛坯菌丝粗壮有光泽,生长旺盛,蛋白酶活力高于单一菌种发酵腐乳。该研究为开发复合发酵剂、提高腐乳产品质量提供了一定的理论依据。

关键词:混合菌种;腐乳前酵;蛋白酶活力;质构

中图分类号:TS214.2 文献标志码:A 文章编号:1000-9973(2025)01-0061-07

Optimization of Pre-Fermentation Process of Sufu Fermented by Mixed Bacteria and Its Texture Analysis

LIU Bei-ning, ZHANG Chen-rui, TIAN Juan, LIU Qin-ming, PI Yu-ran, HU Yong-jin*

(College of Food Science and Technology, Yunnan Agricultural University, Kunming 650201, China)

Abstract: In order to improve the fermentation efficiency of sufu fermentation agents, in this study, the single bacterium and mixed bacteria fermentation agents are added onto tofu blank, and orthogonal test is designed based on single factor test to optimize the pre-fermentation process of sufu and study the texture change of sufu during fermentation. The results show that the mixed bacteria fermentation effect is significantly better than the single bacterium fermentation, and the fermentation effect of the mixed fermentation agent A (Rhizopus oligosporus, Mucor 40899, Lactobacillus bulgaricus) is better than the mixed fermentation agent B (Rhizopus oligosporus, Mucor 40899, Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus bulgaricus). The optimal pre-fermentation process conditions of mixed bacteria fermentation of sufu are as follows: inoculation concentration is 106 CFU/mL, inoculation amount is 3%, Rhizopus oligosporus∶Mucor 40899∶Lactobacillus bulgaricus is 1∶1∶1, fermentation temperature is 30℃ and fermentation time is 3 d. At this time, the protease activity of sufu is the highest of 231.2 U/g, and the sensory score is 83 points. When the post-fermentation is completed, the mixed fermentation agent A has the smallest hardness, the greatest elasticity, and the smallest cohesion and adhesion. After process optimization of sufu fermented by mixed bacteria, the mycelia of the blank is thick, shiny and vigorous, and the protease activity is higher than that of sufu fermented by single bacterium. This study has provided a certain theoretical basis for the development of composite fermentation agent and the improvement of sufu product quality.

Key words: mixed bacteria; pre-fermentation of sufu; protease activity; texture

收稿日期:2024-08-29

基金项目:科技人才与平台计划(202105AF150049);云南省高校食品微生物资源与利用重点试验室(云教发[2018]135号)

作者简介:刘贝宁(2001—),女,硕士研究生,研究方向:食品微生物学。

*通信作者:胡永金(1971—),男,教授,博士,研究方向:食品微生物学。

腐乳是我国特有的大豆发酵食品[1],又称乳腐、毛豆腐、臭豆腐或霉豆腐[2],以其风味醇厚浓香、滋味鲜美、口感细腻的特点[3]而深受消费者喜爱。豆腐经发酵后,其中的蛋白质和淀粉被微生物酶分解成氨基酸、肽和其他营养物质,赋予了腐乳独特的风味。按照传统加工工艺在露天环境中生产的腐乳易被有害微生物污染,难以控制质量[4]。腐乳的理化性质、质地和感官特性均会受到微生物的影响[5]。根据其发酵所用的微生物,可将其分为毛霉型腐乳和根霉型腐乳[6]。毛霉是腐乳发酵中最常用且用量最大、占比最高的发酵菌,在生产过程中能释放出活力高的蛋白酶及其他有益酶系。毛霉型腐乳前酵期主要是以毛霉为主,多种微生物协同参与发酵的过程。在该过程中,微生物在营养丰富的条件下迅速生长繁殖,代谢产生大量种类繁多的酶,在蛋白酶的作用下大豆蛋白降解成多肽、游离氨基酸等,在增强腐乳营养、充实口感的同时赋予其独特纯正的风味[7],为后酵做好充足的准备。根霉耐高温,在接近40℃的环境下仍能生长,常用于在夏季生产腐乳[8]。而酵母菌和保加利亚乳杆菌协同发酵主要用于增香提味。

目前,国内外对腐乳营养成分、生理活性物质和单菌种改良生产工艺等的研究较多,但对于双菌种或者多菌种混合发酵腐乳的研究较少。因此,本研究在双菌种发酵腐乳的基础上,加入对风味具有突出贡献的酵母菌和保加利亚乳杆菌协同发酵,并监测腐乳发酵过程中的质构变化,分析比较不同混合发酵剂在腐乳前酵中主要蛋白酶活力的变化情况,为优化腐乳前酵工艺、提升腐乳品质、改善腐乳风味提供了新思路。

1 材料和方法

1.1 材料

毛霉40899:中国工业微生物菌种保藏管理中心;少孢根霉、酵母菌、保加利亚乳杆菌:云南省高校食品微生物资源与利用重点试验室保存菌种。

大豆油、白酒、食盐、花椒面、辣椒面、十三香:购于昆明市喜马特超市。

1.2 试剂

PDA培养基、MRS培养基:上海抚生实业有限公司;福林酚、三氯乙酸、磷酸二氢钠、磷酸氢二钠、酪氨酸(均为分析纯):天津市天力化学试剂有限公司。

1.3 主要仪器与设备

BCM-1000A超净工作台 苏州安泰技术有限公司;Eppendorf Research Plus单道可调量程移液枪(100~1 000μL/20~200μL) 南京贝登医疗股份有限公司;9053A烘箱 上海实研电炉有限公司;HHPX-9272ME恒温培养箱 上海博迅实业有限公司;LX-B高压蒸汽灭菌锅 北京市永光明医疗仪器有限公司;725N分光光度计 南京晓晓仪器设备有限公司。

1.4 方法

1.4.1 腐乳生产工艺流程

选豆→浸泡→磨浆→滤浆→煮浆→点浆→蹲脑→压榨→划坯→摆笼→接种→培菌→倒笼→凉花→搓毛→腌坯→装坛→加入辅料→后酵产品。

1.4.2 菌种活化

将毛霉40899、少孢根霉、酵母菌接入PDA培养基中,毛霉40899、酵母菌于28℃摇床培养 2 d,取活化液于PDA培养基中活化3次;少孢根霉于32℃摇床培养2 d,取活化液于PDA培养基中活化3次,备用;在MRS培养基中活化保加利亚乳杆菌。

1.4.3 混合发酵剂的制备

取0.1 mL活化后的菌液于相应固体培养基上涂布、培养,用接种环刮取新长出的菌种于无菌生理盐水中,配制成一定浓度的混合发酵剂,将少孢根霉、毛霉40899、保加利亚乳杆菌混合菌命名为混合发酵剂A、将少孢根霉、毛霉40899、酵母菌、保加利亚乳杆菌混合菌命名为混合发酵剂B。

1.4.4 腐乳前酵工艺优化单因素试验

按照腐乳前酵的生产工艺流程,将菌液均匀接种于豆腐坯每个面后恒温培养,分别考察混合菌种比例(混合发酵剂A:少孢根霉∶毛霉40899∶保加利亚乳杆菌分别为5∶3∶1、2∶2∶1、1∶1∶1、1∶2∶2、1∶3∶5;混合发酵剂B:少孢根霉∶毛霉40899∶酵母菌∶保加利亚乳杆菌分别为5∶3∶2∶1、4∶2∶2∶1、1∶1∶1∶1、1∶2∶2∶4、1∶2∶3∶5)、毛霉40899、少孢根霉、混合发酵剂A、B的接种浓度(104,105,106,107,108 CFU/mL)、接种量(1%、2%、3%、4%、5%,豆腐质量)、发酵温度(24,26,28,30,32,34,36℃)、发酵时间(1,2,3,4,5 d)对蛋白酶活力的影响。

1.4.5 蛋白酶活力的测定

毛坯蛋白酶活力参照GB/T 23527—2009进行测定。酪氨酸标准曲线线性回归方程为y=0.018 6x-0.036 2,R2=0.999。

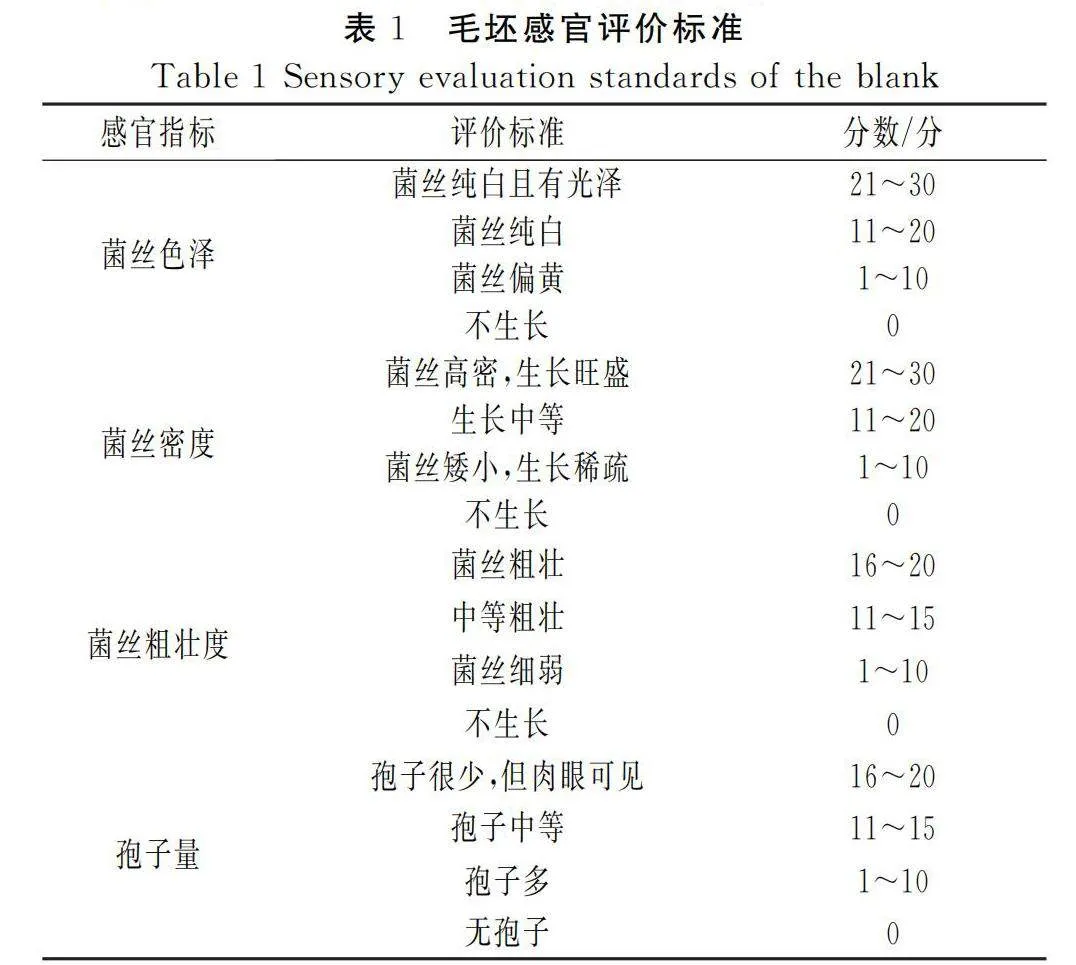

1.4.6 毛坯感官评价

毛坯的感官评价是考核腐乳前酵过程中菌丝生长程度能否形成菌丝衣包裹住腐乳、保证腐乳后酵过程中坯体完整的重要指标,为使前酵工艺达到最佳效果,特在优化试验中加入毛坯进行感官评价,感官评价标准见表1[9]。

1.4.7 混合发酵剂前酵工艺正交试验

在单因素试验的基础上,混合发酵剂前酵工艺以菌种比例、发酵温度、发酵时间为变量,以蛋白酶活力和感官评分为指标,设计L9(33)正交试验,优化混合菌种前酵工艺,正交试验因素水平见表2。

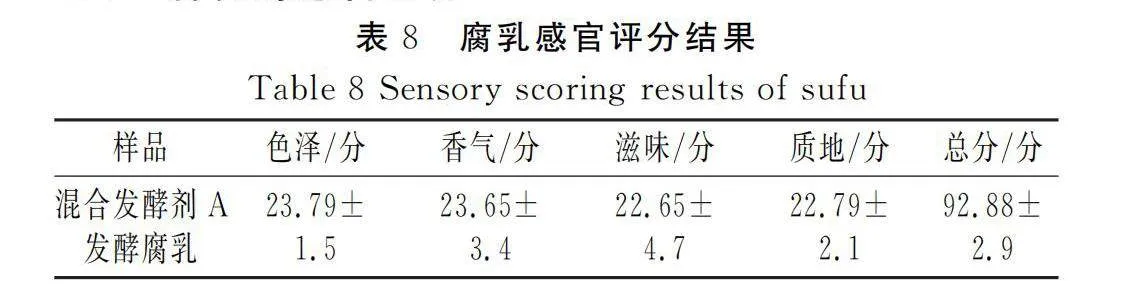

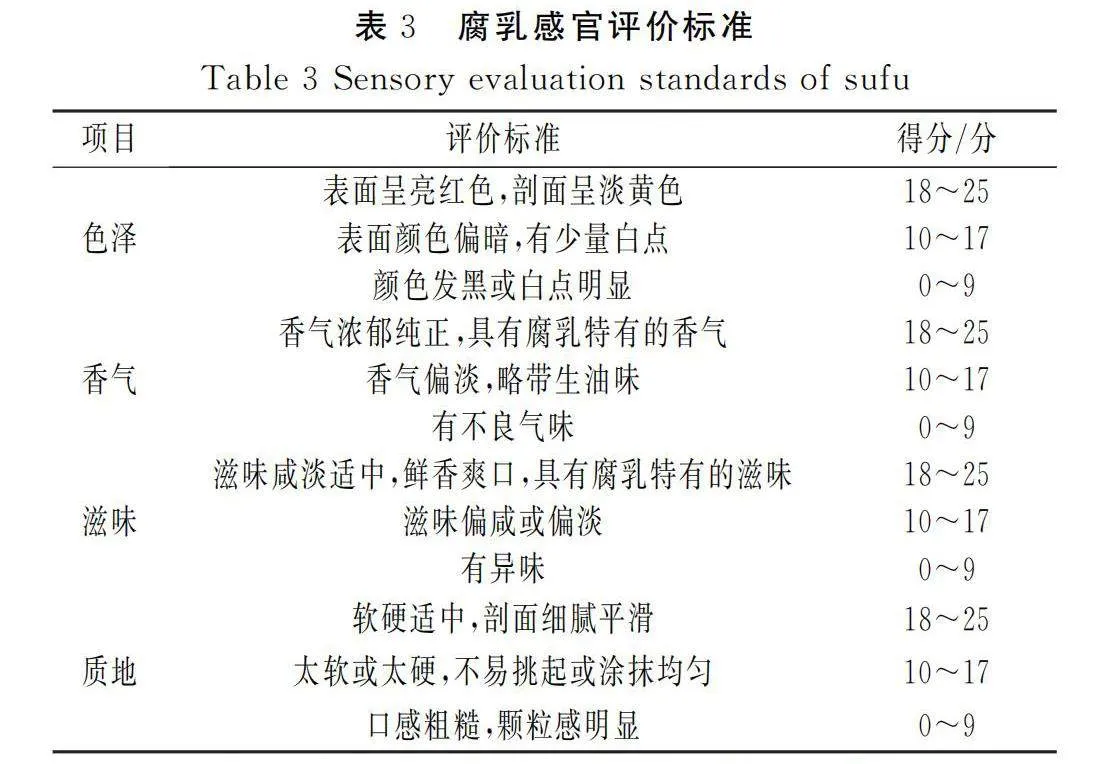

1.4.8 腐乳感官评价

腐乳的感官评价参照杨智慧等[10]、沈子林等[11]的评价标准并稍作改动。邀请10名本专业具有感官评价经验的同学进行感官评价,感官评价标准见表3。

1.4.9 单一菌种、混合菌种发酵腐乳的质构测定

对前酵样品及制备的腐乳定时取样测定质构。分别于12 h(Q1)、24 h(Q2)、36 h(Q3)、48 h(Q4)、60 h(Q5)、72 h(Q6)、15 d(H1)、30 d(H2)、45 d(H3)、60 d(H4)、75 d(H5)、90 d(H6)对混合发酵剂A、B发酵的腐乳进行随机取样。Q代表发酵前,H代表发酵后。

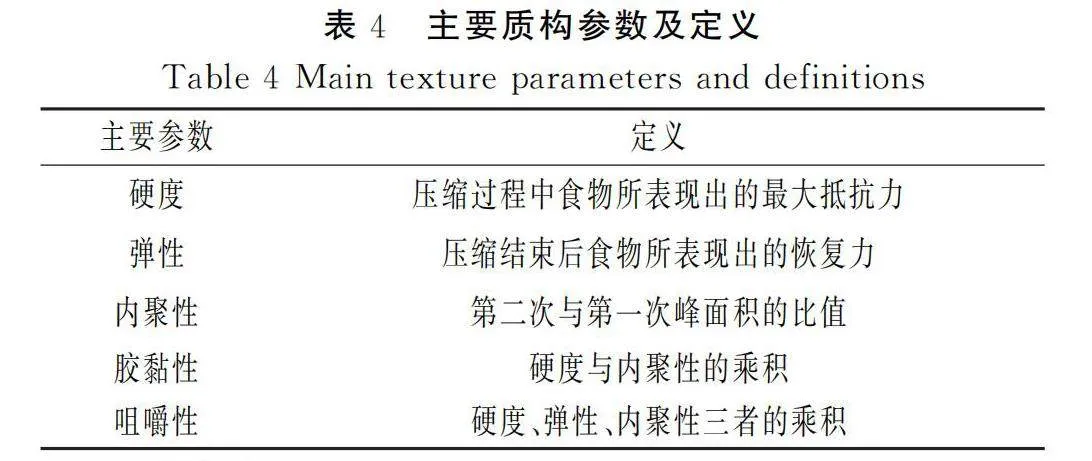

采用质构仪对不同发酵时间段2 cm×2 cm×2 cm的坯体(混合发酵剂A发酵、混合发酵剂B发酵)进行质构特性测定[12],测试条件和参数:TPA二次下压;探头型号P/36R;测前速度5.00 mm/s;测中速度1.00 mm/s;测后速度5.00 mm/s;下压距离3 cm;触发力5 g;采集速率200 pps,每个样品测定3次,主要参数及定义见表4。

1.5 数据处理

采用SPSS 18.0进行数据分析,Excel 2018、Origin 9.0进行制表、绘图。

2 结果与分析

2.1 单一菌种、混合菌种发酵腐乳前酵工艺单因素试验

2.1.1 混合菌种比例对腐乳前酵的影响

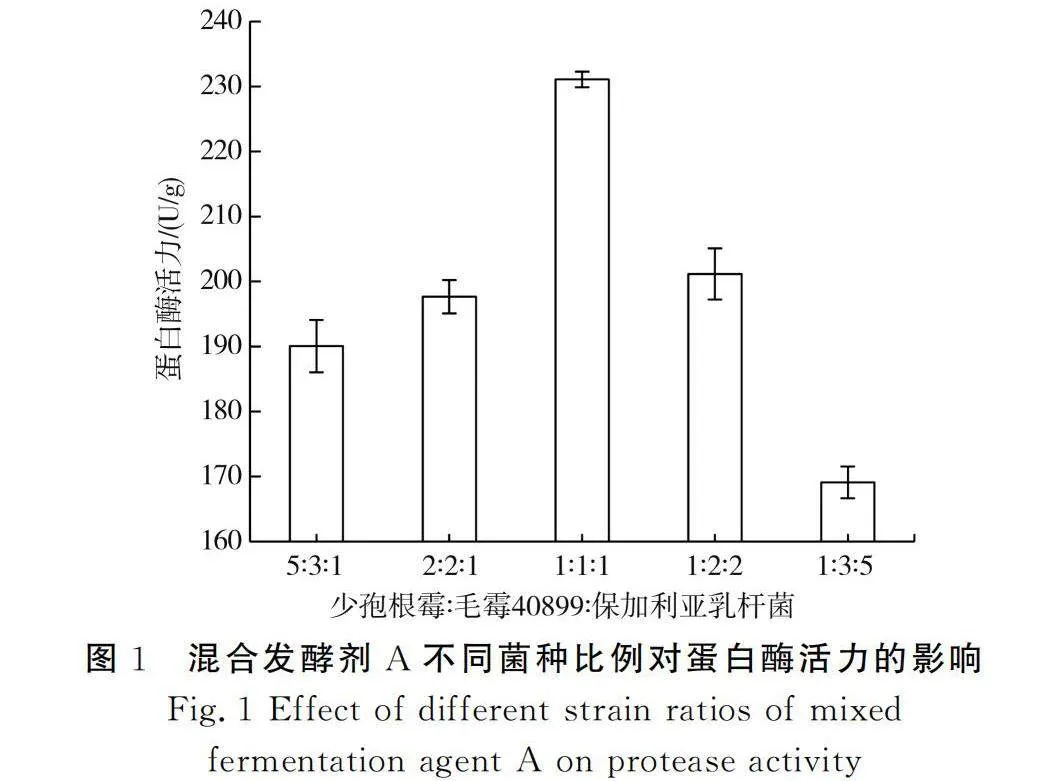

由图1可知,混合发酵剂A发酵腐乳前酵过程中蛋白酶活力随着保加利亚乳杆菌比例的上升而上升,原因是乳酸菌生长繁殖时会产生各类有机酸和其他化合物,使坯体呈现微酸性环境,有利于根霉、毛霉的生长,催化大豆蛋白降解,从而体现出较高的酶活[13]。当少孢根霉∶毛霉40899∶保加利亚乳杆菌为1∶1∶1时,蛋白酶活力达到最高值,但保加利亚乳杆菌的比例持续上升,其繁殖代谢产生的大量乳酸不仅不会协同毛霉、根霉发酵,而且会抑制这两种菌,导致蛋白酶活力呈下降趋势。

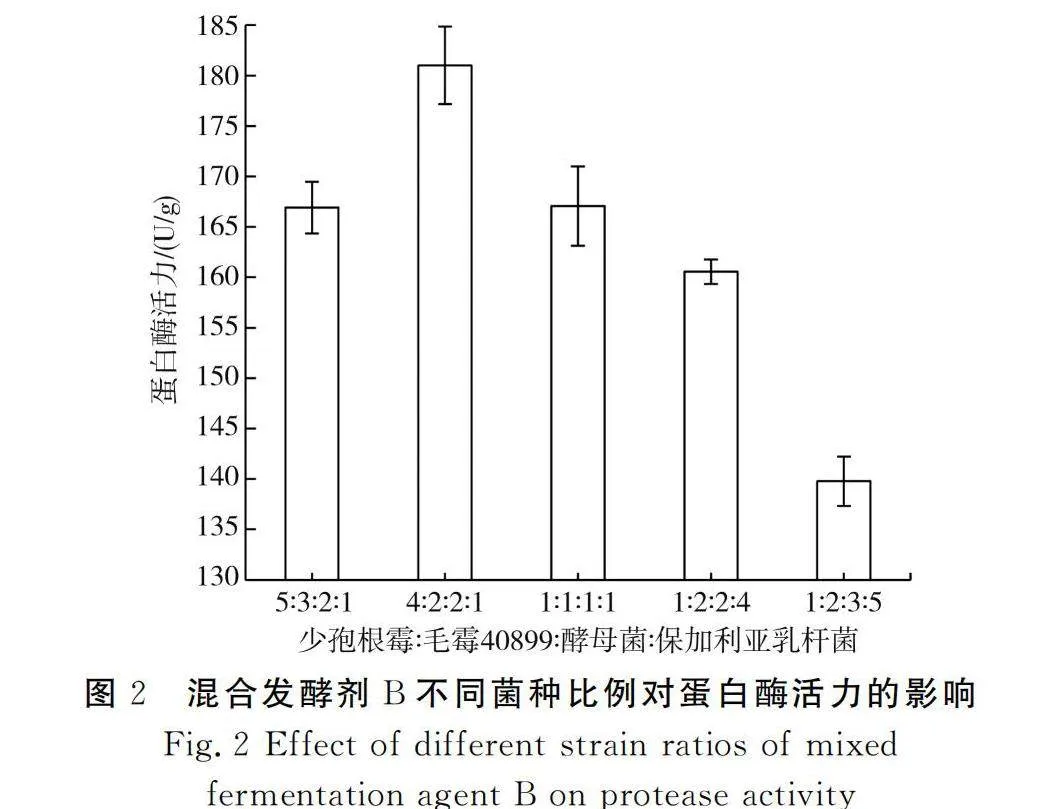

由图2可知,混合发酵剂B蛋白酶活力随着少孢根霉比例的下降而上升,当少孢根霉∶毛霉40899∶酵母菌∶保加利亚乳杆菌为4∶2∶2∶1时蛋白酶活力最高,可能是该菌种比例有利于菌种间协同共生[14]。说明根霉和毛霉是腐乳前酵产蛋白酶的主要菌群,乳酸菌和酵母菌协同完成前酵,当后两者比例不断上升逐渐占据主导发酵地位时,其代谢产生的酸类、醇类对根霉、毛霉的生长繁殖产生多重抑制,而毛霉、根霉的代谢产物也对乳酸菌和酵母菌产生抑制,在双向抑制的作用下,微生物不能正常生长,影响了代谢物的分泌,蛋白酶活力迅速降低。

2.1.2 单一菌种、混合菌种发酵腐乳不同工艺对前酵的影响

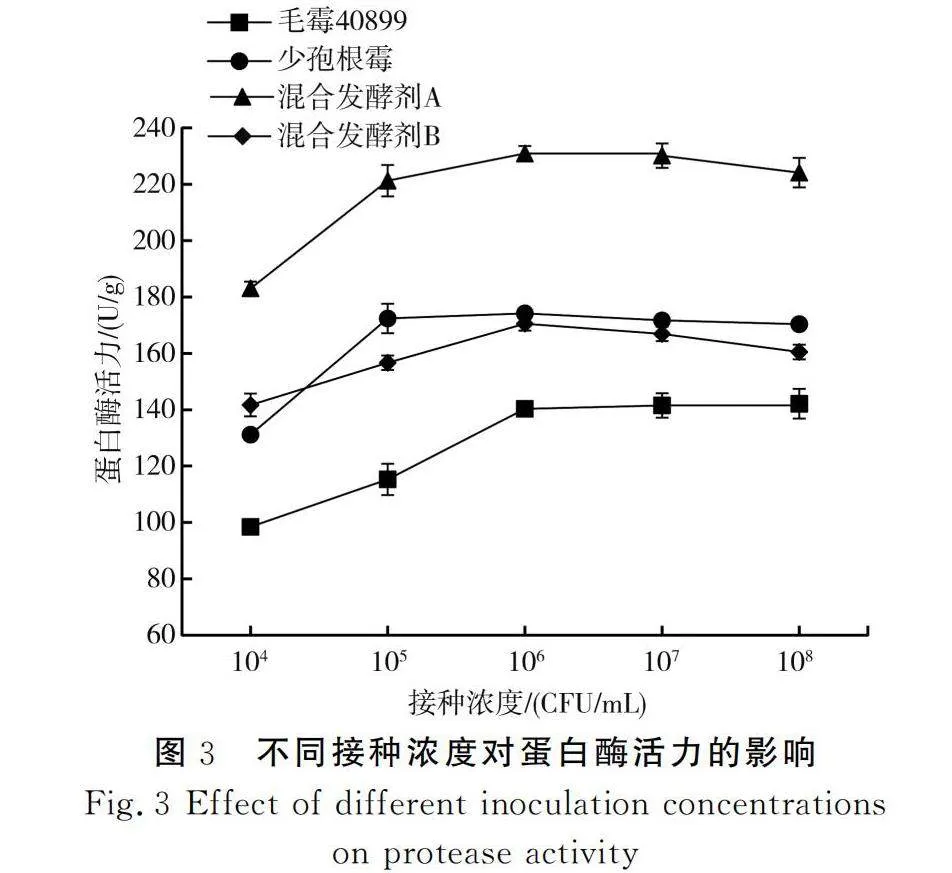

由图3可知,接种浓度低时微生物数量偏低,毛坯单位面积上的酶数量较少,故蛋白酶活力偏低。蛋白酶活力随着接种浓度的上升而逐渐升高,混合发酵剂A在106 CFU/mL时达到最高值,为230.9 U/g。当达到较高酶解率时,尽管接种浓度有所增加,但能够在豆腐坯上正常生长繁殖的微生物数量基本达到饱和,单位时间内蛋白酶活力不再有明显提高。

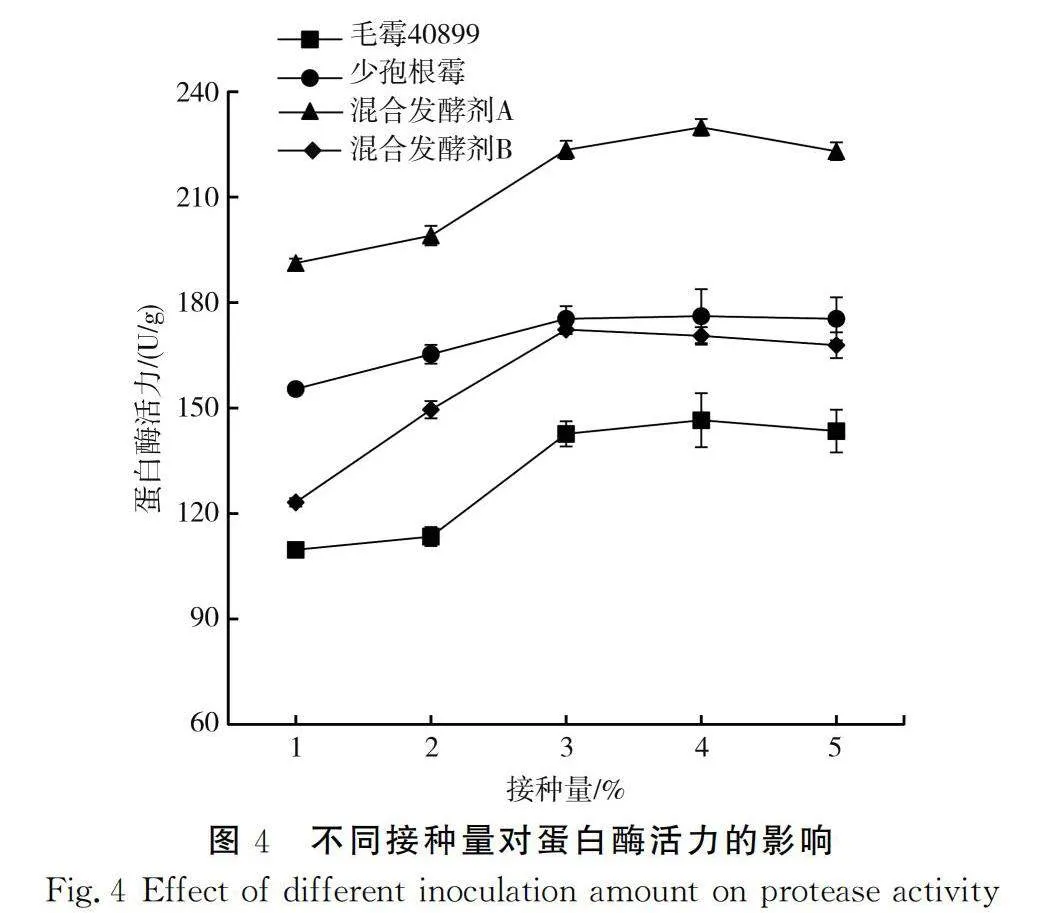

由图4可知,当接种量为3%时,微生物能较好地利用底物的营养物质,混合发酵剂B蛋白酶活力达到最大值,混合发酵剂A、毛霉40899、少孢根霉蛋白酶活力在接种量为4%时达到最大值。接种量过大时,会导致微生物数量超出其最佳生长阶段的适宜范围,而营养组分有限,只能满足菌体自身生长发育,不利于蛋白酶等代谢物的分泌[15],可能导致原料中的各类成分被过度分解利用,使得蛋白酶活力不升反降[16],尤其是菌种较多的混合发酵剂B,不同菌种之间的竞争能力不同,多种菌种共同争夺营养,蛋白酶活力下降幅度明显[17-18]。

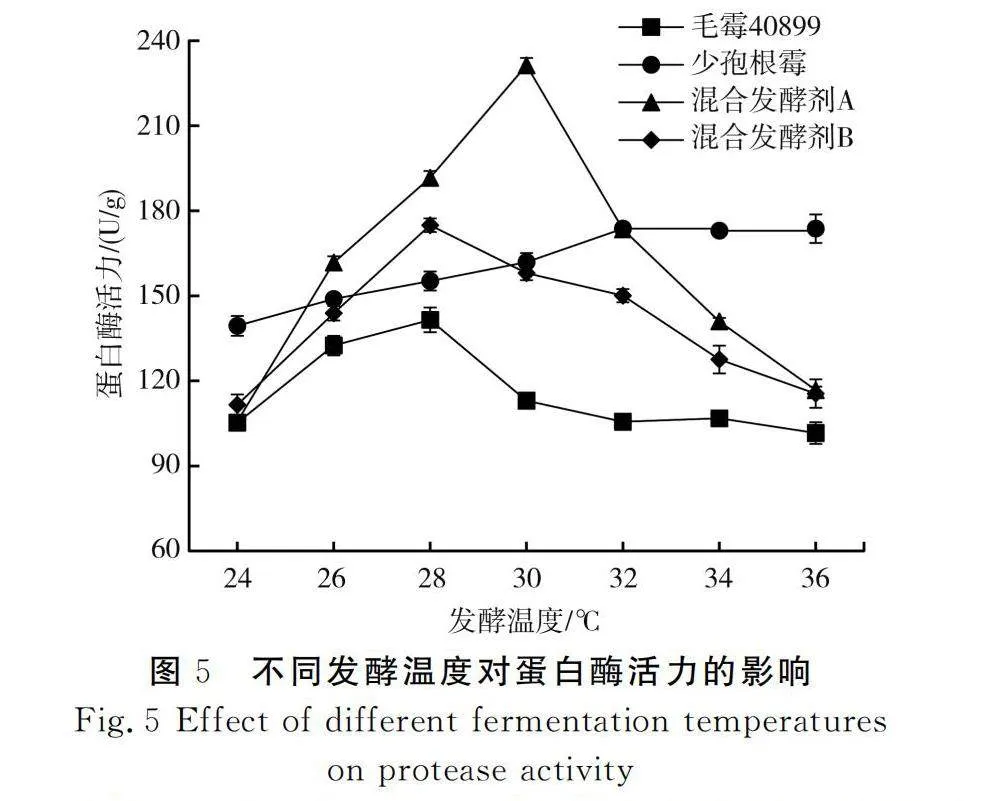

由图5可知,在24~36℃,混合发酵剂A的蛋白酶活力呈先上升后下降的趋势,少孢根霉和保加利亚乳杆菌属于嗜温菌[19],30℃时混合发酵剂A的蛋白酶活力达最高值;混合发酵剂B的蛋白酶活力也先上升后下降,28℃时达到最高值。这可能是因为菌种的生长对温度的要求较高,特别是混合菌种,在适宜温度范围内才能快速生长繁殖,产生大量的蛋白酶。过低和过高的温度也会影响微生物的生长代谢,进而降低微生物分泌的产酶量[20]。超过最适温度,细胞功能急剧下降甚至死亡,部分酶失活,温度越高,死亡和变性失活越明显,导致发酵难以进行。

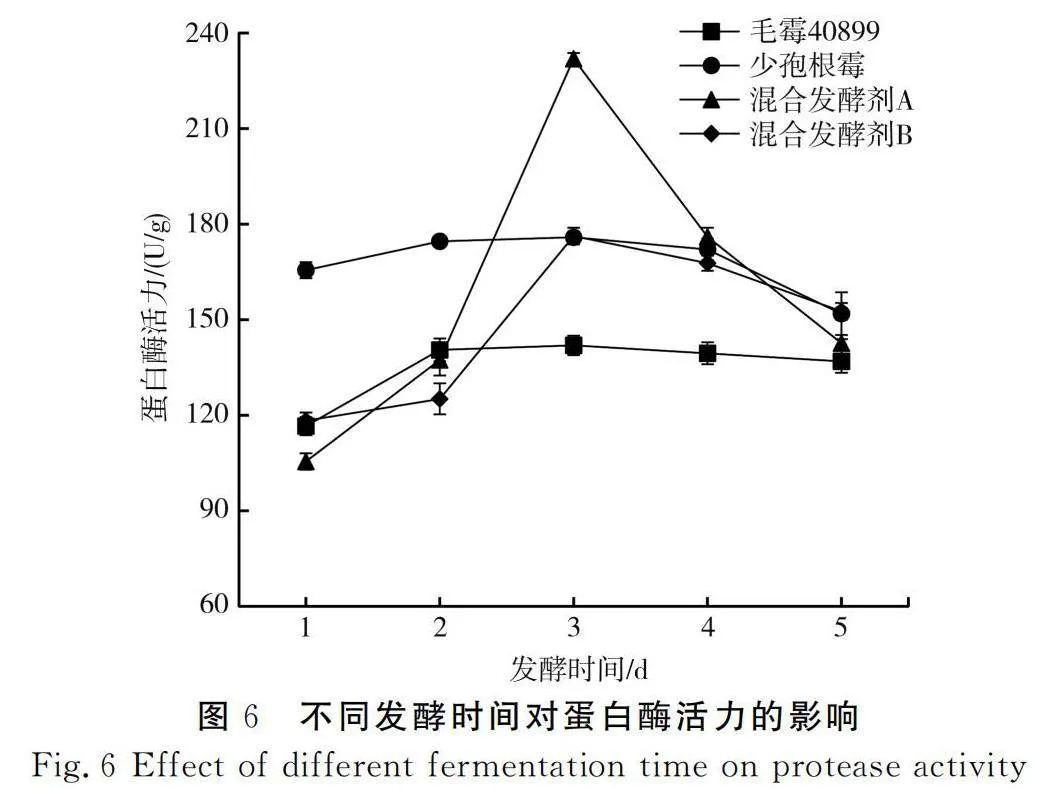

由图6可知,毛霉40899和少孢根霉生长繁殖迅速,可快速利用豆腐坯的营养物质进行能量转化,发酵3 d时蛋白酶活力达到最高值,但随着发酵时间的继续增加,微生物可利用的营养物质减少[21],菌体过度生长繁殖,易老化衰退,代谢废物增多,导致蛋白酶活力下降。

综上,单一菌种发酵腐乳前酵工艺中,少孢根霉生长迅速、产酶能力强、适应温度域广,因此,选择少孢根霉进行腐乳后发酵研究。但由于在最适温度下,菌株生长代谢快,孢子量大,菌丝致密[22],易老化变黄,搓毛后,坯体呈黑褐色,影响腐乳整体感官。因此,本研究选择与最适生长温度下蛋白酶活力差异不大的32℃进行少孢根霉的后发酵研究。

在混合菌种发酵腐乳前酵工艺中,其最高蛋白酶活力均高于单一菌种前酵腐乳,原因是多菌种复配后,代谢合成的化合物使微生物生长环境发生了变化,菌群之间产生协同效应,有利于菌种繁殖产酶[23],混合发酵剂A在不同工艺条件下均比混合发酵剂B表现出更高的蛋白酶活力。后酵风味的形成是通过前酵累积的酶系不断催化分解,生成一系列呈香呈味物质,获得最佳发酵效果的过程,因此,选择蛋白酶活力最高的混合发酵剂A进行后发酵试验。

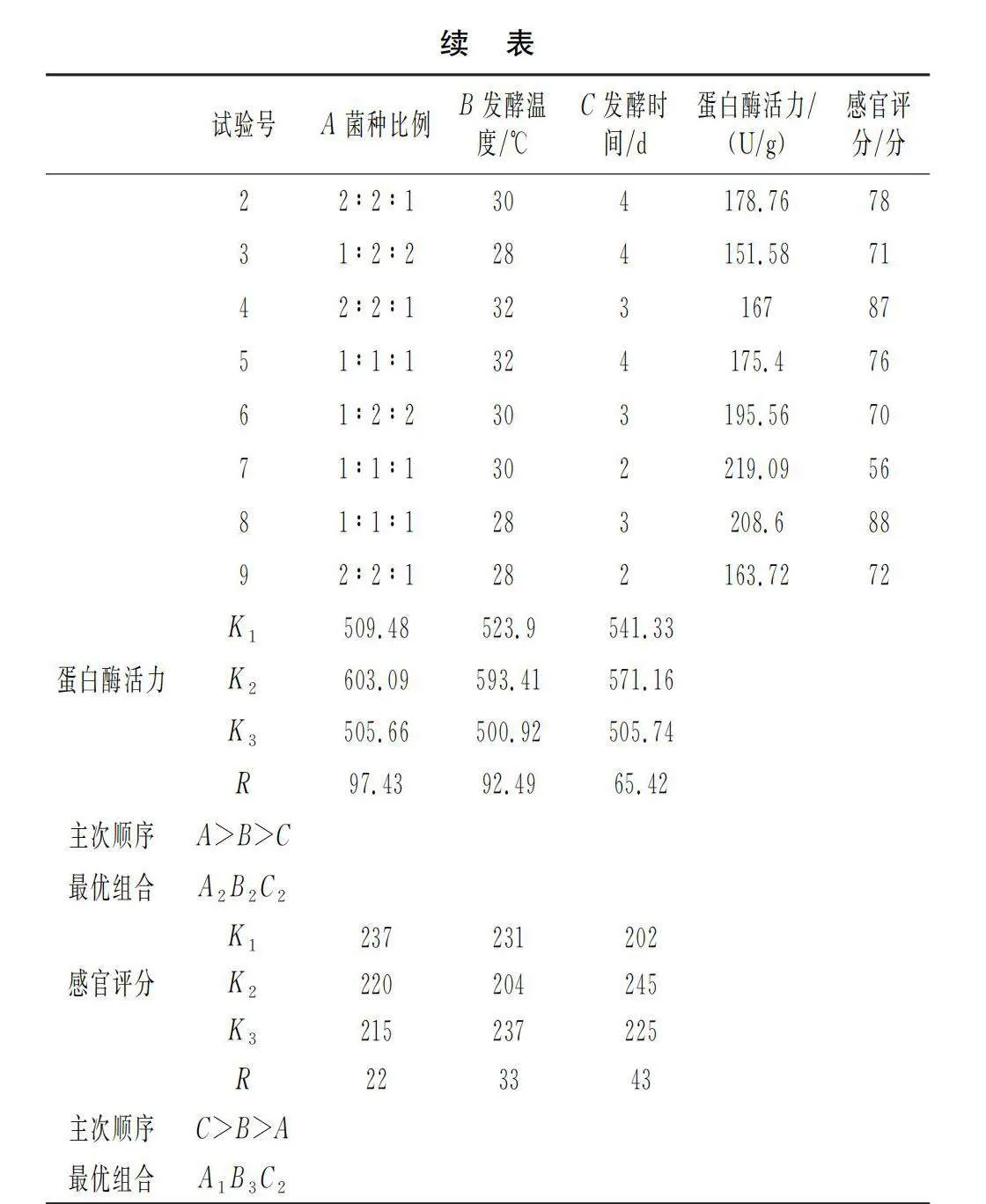

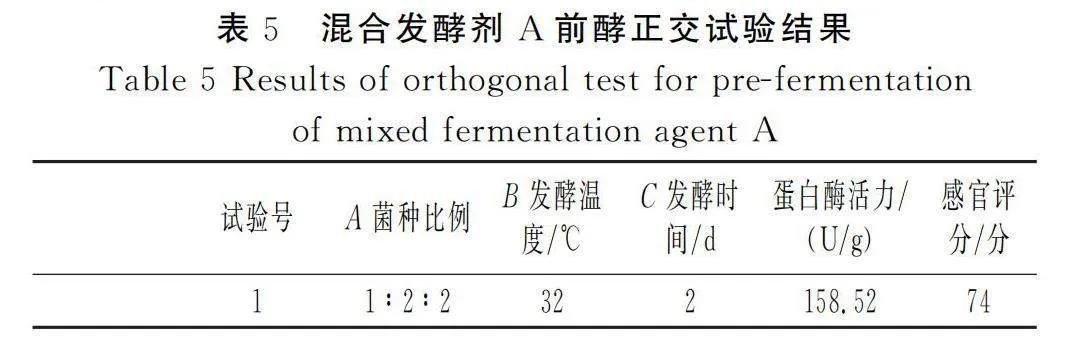

2.2 混合发酵剂前酵工艺正交试验

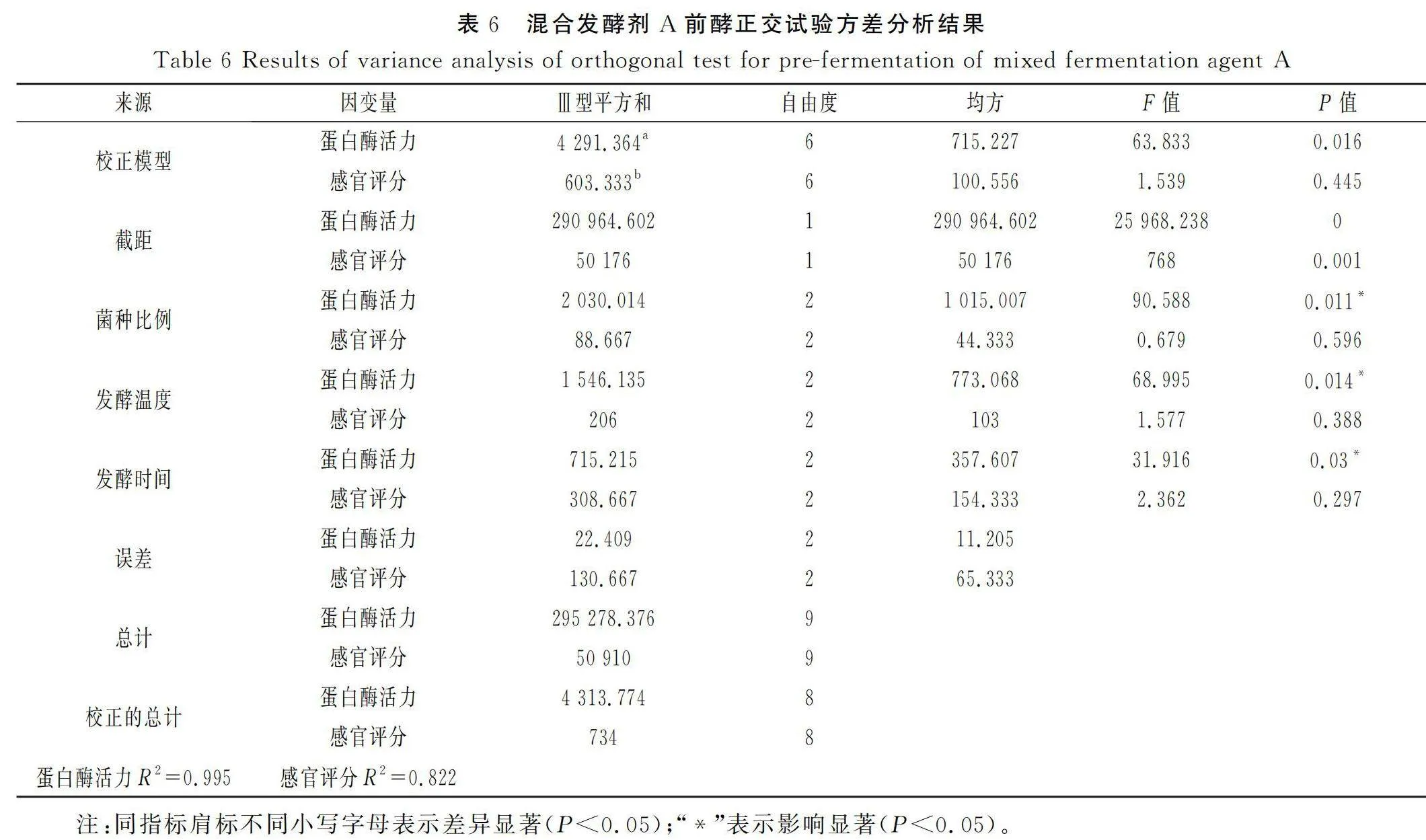

在单因素试验的基础上,控制混合发酵剂A接种浓度为106 CFU/mL、接种量为3%,对其进行正交试验优化,试验结果见表5,方差分析结果见表6。

由表 5可知,各因素对蛋白酶活力影响的主次顺序为菌种比例>发酵温度>发酵时间,而发酵时间为影响感官评分的主要因素。综合显著性影响得出,混合发酵剂A最佳前酵工艺为A2B2C2,由于不在正交试验表内,对其进行验证试验。由表 6可知,混合发酵剂A发酵腐乳前酵工艺中,菌种比例、发酵温度、发酵时间对蛋白酶活力的影响显著。

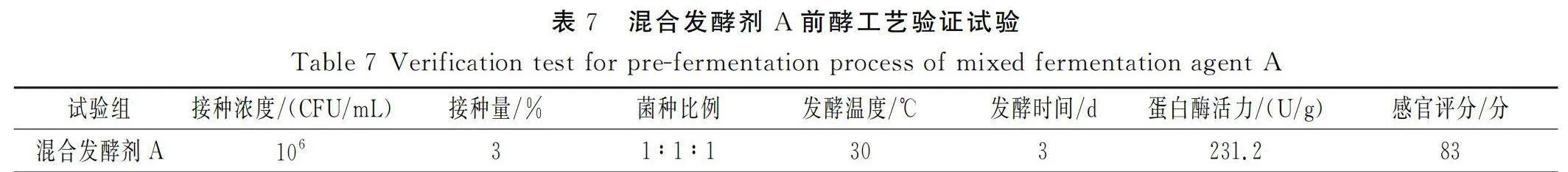

由表7可知,混合发酵剂A发酵腐乳前酵工艺经优化后蛋白酶活力高,感官评分较好,菌丝有光泽、长势良好,坯体完整不缺角,具有淡淡的发酵香气,可用于后酵试验。

2.3 腐乳发酵过程中质构的变化

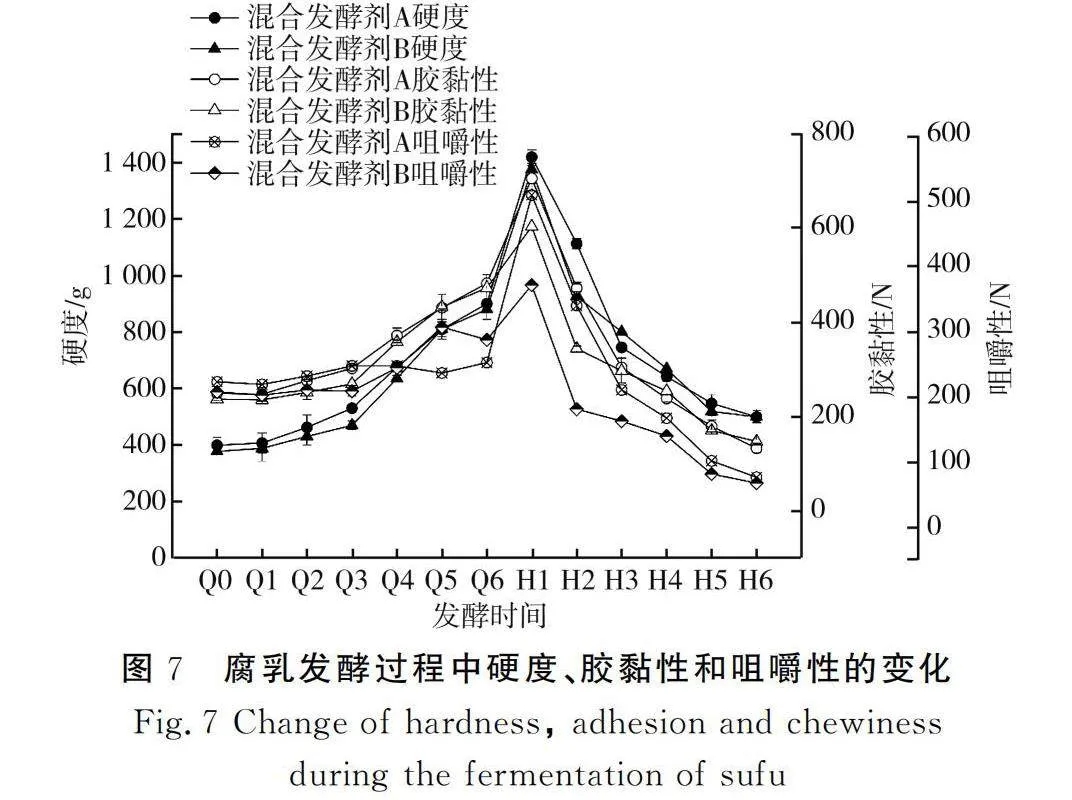

2.3.1 腐乳发酵过程中硬度、胶黏性和咀嚼性的变化

少孢根霉、毛霉40899在生长繁殖过程中产生大量菌丝,包裹住坯体,使其具有一定的抗形变能力,此外,微生物代谢繁殖释放少量热能[24],加速了水分挥发,导致前酵阶段腐乳的硬度不断增加。食盐的加入导致坯体中的水分析出,硬度大幅上升[25]。H1~H6阶段,腐乳中的蛋白质、多肽、脂肪等经微生物转化分解,生成小分子物质及呈香呈味物质,坯体变软,内部质地更加细腻,硬度更小。发酵完成时混合发酵剂A、B的硬度最低,为500 g,说明混合菌种之间的协同作用更有利于物质分解转化,能够改善腐乳的硬度,使腐乳的质地更加润滑,口感更加细腻。

胶黏性表示硬度和内聚性的乘积[26],反映破碎食物时所需要的能量,其与样品分子内部的蛋白质结构或交联有关[27]。前酵过程中胶黏性随着微生物的代谢分泌和蛋白质结构的改变而不断增大。后酵过程中蛋白网络结构不断被破坏,进一步分解成小分子的多肽和水溶性蛋白,硬度随之降低,分子键型发生变化,胶黏性也降低,腐乳更容易破碎。后酵完成时,混合发酵剂A的胶黏性较低,为 133.25 N。

咀嚼性是硬度、内聚性、弹性三者的乘积[28],其受硬度变化的影响最大。两种方式发酵腐乳的咀嚼性均为前酵过程中基本保持不变,后酵时随着食盐、白酒等辅料的加入迅速增加,在乳酸菌所分泌的脂肪水解酶和蛋白水解酶的长时间作用下[5],蛋白质-蛋白质链、蛋白质-脂肪链、蛋白质-淀粉链断裂严重,分子间作用力降低,难以保持网络组织结构,因此咀嚼性逐渐下降。发酵完成时,混合发酵剂A的咀嚼性为74.1 N,混合发酵剂B的咀嚼性较低,为65.07 N。

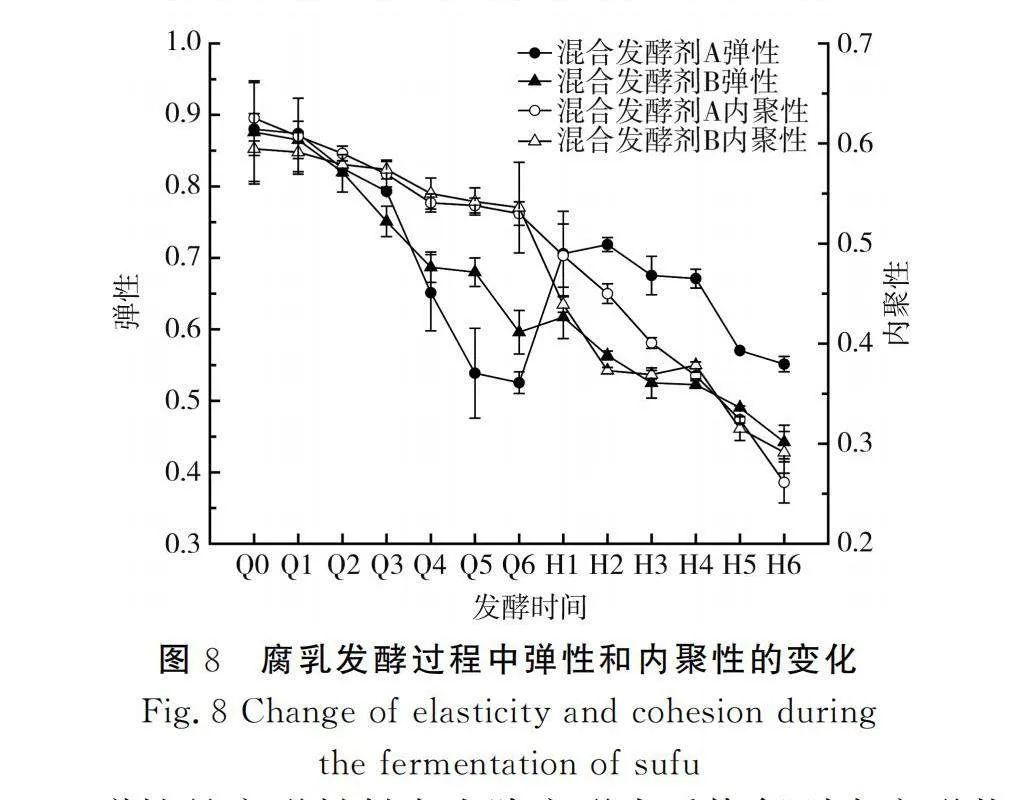

2.3.2 腐乳发酵过程中弹性和内聚性的变化

弹性是变形材料在去除变形力后恢复到未变形状态的速率[29]。前酵时,以蛋白酶为主的各类酶作用于豆腐坯上,由于酶解作用,腐乳的凝胶网络空间瓦解,蛋白质、脂肪、多糖碎片层叠堆积,弹性也随之减小[30]。随着辅料的加入,腐乳的弹性回升,原因可能是水分渗出增大了凝胶网络的形变空间,形变程度更大,弹性有所回升。后酵完成时,混合发酵剂A的弹性最大,为0.55,混合发酵剂B的弹性为0.44。

内聚性代表组成样品内部结合键的强度,反映了样品抵抗受损并保持完整的能力[31]。研究表明,内聚性与样品分子内部的蛋白分子结构和键型有关[32]。前酵阶段相比于后酵阶段,内聚性下降幅度更小,原因是虽然后酵期酶活受到一定的抑制,但作用于蛋白的时间长,催化分解更充分。由于微生物和酶系的作用,后酵期大豆蛋白、多肽分解较彻底,因此发酵完成时内聚性较低,混合发酵剂A的内聚性较混合发酵剂B低。

2.4 腐乳的感官评分

混合发酵剂A发酵的腐乳坯体为亮红色,剖面呈淡黄色,色泽锃亮。腐乳质地柔软,咸淡适中,口感细腻绵长,辅料与发酵独特的香味相协调,香气纯正诱人,有助于增进食欲,感官评分较高。

3 结论

混合发酵剂A前酵的最优工艺为接种浓度106 CFU/mL、接种量3%、菌种比例1∶1∶1、发酵温度30℃、发酵时间3 d,该工艺条件下蛋白酶活力为231.2 U/g,感官评分为83分。在后酵完成时,混合发酵剂A的弹性最大,其酶解作用更完全;对于内聚性和胶黏性而言,混合发酵剂A均最小,蛋白质降解得更彻底。混合菌种协同作用有利于营养物质转化,混合菌种发酵的腐乳蛋白酶活力和感官评分均明显高于单一菌种发酵的腐乳。

参考文献:

[1]刘庆玮.腐乳研究的历史及现状[J].中国调味品,1988(2):11-14.

[2]李小凤,蓝莹儿,蒋丽婷,等.豆腐黄浆水资源综合利用研究进展[J].中国酿造,2021,40(10):7-11.

[3]HAN B, CAO C, ROMBOUTS F M, et al. Microbial changes during the production of sufu—a Chinese fermented soybean food[J].Food Control,2004,15(4):265-270.

[4]SONG Z Y, HU Y Z, CHEN X, et al. Correlation between bacterial community succession and propionic acid during gray sufu fermentation[J].Food Chemistry,2021,353:129447.

[5]DING S Q, TIAN M, YANG L, et al. Diversity and dynamics of microbial population during fermentation of gray sufu and their correlation with quality characteristics[J].LWT-Food Science and Technology,2023,180(1):114711.

[6]张蒙冉,李淑英,高雅鑫,等.传统发酵豆制品研究进展[J].食品科技,2021,46(1):98-104.

[7]万红芳,赵勇,王正全,等.生产菌种及环境微生物与腐乳品质关系研究进展[J].食品与发酵工业,2019,45(6):255-261.

[8]LI X, HE Y, YANG W, et al. Comparative analysis of the microbial community and nutritional quality of sufu[J].Food Science amp; Nutrition,2021,9(8):4117-4126.

[9]王锦娟,薛亮,焦桓.以“豆腐的制作”畅谈胶体知识与水凝胶的前沿应用[J].化学教育(中英文),2021,42(17):1-4.

[10]杨智慧,张军伟,魏冠棉,等.云南腐乳发酵菌种的分离鉴定及其低盐腐乳的品质分析[J].食品与发酵工业,2020,46(1):62-68.

[11]沈子林,翁本德,管有根.浅谈腐乳的色、香、味、质的感官品评方法[J].中国酿造,2003(5):39-40.

[12]周荧,潘思轶.腐乳发酵过程中化学组分与质构的变化[J].食品科学,2011,32(1):70-73.

[13]李晶晶,李理.酸性条件下毛霉和根霉蛋白酶的催化特性[J].食品与发酵工业,2011,37(11):21-25.

[14]姜晓阳,胡迎芬,郑靖义,等.混菌固态发酵花生粕的工艺优化[J].食品工业科技,2019,40(22):120-124.

[15]BÜYÜKKILECI A O, HAMAMCI H, YUCEL M. Lactate and ethanol productions by Rhizopus oryzae ATCC 9363 and activities of related pyruvate branch point enzymes[J].Journal of Bioscience and Bioengineering,2006,102(5):464-466.

[16]DING X Q, YAO L, HOU Y, et al. Optimization of culture conditions during the solid-state fermentation of tea residue using mixed strains[J].Waste and Biomass Valorization,2020,11(12):6667-6675.

[17]杨婧娟,赵声兰,马雅鸽,等.红茶菌复合发酵饮品的配方优化及发酵工艺研究[J].食品科技,2019,44(11):109-115.

[18]刘威,曹蕾蕾,陈春雨,等.少孢根霉发酵腐乳前酵条件优化及发酵全程质构的研究[J].食品工业科技,2014,35(18):228-231.

[19]白建,赵建英,薛建娥,等.不同发酵剂菌种对Mozzarella干酪成熟过程中蛋白降解及风味形成的影响[J].中国调味品,2020,45(12):68-72.

[20]高冬余,李吕木,许发芝,等.微生物固态厌氧发酵菜籽粕的研究[J].食品与发酵工业,2010,36(3):75-79.

[21]HUANG W, XU H N, PAN J Y, et al. Mixed-strain fermentation conditions screening of polypeptides from rapeseed meal and the microbial diversity analysis by high-throughput sequencing[J].Foods,2022,11(20):3285.

[22]武悦,王坤,牛广财,等.响应曲面法优化黑豆丹贝固体发酵条件的研究[J].中国调味品,2019,44(7):29-33.

[23]黄滢洁,梁新红,郦萍,等.复合乳酸菌发酵紫薯汁工艺优化[J].河南科技学院学报(自然科学版),2023,51(2):18-28.

[24]刘敏芳,王昊乾,唐艺婧,等.后火曲制作过程中理化、生化指标和微生物菌群变化及其相关性分析[J].中国酿造,2023,42(5):70-77.

[25]苟婷婷,郑旭煦,彭荣,等.豆渣腐乳酿制的食用胶筛选及后发酵中营养品质的变化[J].食品工业科技,2021,42(10):22-28.

[26]陈曦,包峻州,罗豪,等.毛霉型白腐乳发酵过程中的质构变化研究[J/OL].中国食物与营养,1-7[2023-04-24].https://doi.org/10.19870/j.cnki.11-3716/ts.20230423.002.

[27]陈雨滢,周颖,汪立平,等.黄色毛霉和卷枝毛霉混合发酵腐乳前发酵工艺的优化[J].湖北民族大学学报(自然科学版),2023,41(2):170-177.

[28]田甜,武俊瑞,岳喜庆.豆酱自然发酵过程中质地变化及相关性分析[J].食品与发酵工业,2014,40(2):27-31.

[29]LIU Y, SUN Q X, PAN Y M, et al. Investigation on the correlation between changes in water and texture properties during the processing of surimi from golden pompano (Trachinotus ovatus)[J].Journal of Food Science,2021,86(2):376-384.

[30]胡永金,任淑娣,王知荣,等.毛霉40899和毛霉M/T混合发酵腐乳的研究[J].轻工学报,2019,34(1):1-10.

[31]庄洋,陈露,田成,等.腐乳营养成分与质构特征及其偏相关分析[J].食品科学,2020,41(3):80-85.

[32]郝红涛,赵改名,柳艳霞,等.肉类制品的质构特性及其研究进展[J].食品与机械,2009,25(3):125-128.