我国绿色人才研究热点主题与趋势展望

2025-01-24朱敏她林呼

摘要:国家经济社会发展全面绿色转型,要求教育作出积极回应,即培养绿色人才将成为新时代我国教育高质量发展的重要支撑。为了解我国绿色人才研究基础,找到后续研究的主要方向和论题,借助于数据分析软件对国内绿色人才文献予以系统分析。2000年以来,我国绿色人才研究呈现出三个明显发展阶段,研究队伍尚不充分,在内容上主要集中在职业教育中的绿色技能教育、高等学校绿色建设与绿色人才培养、企业绿色人力资源管理等三个方面。最后,从内容维度对未来我国绿色人才研究方向提出建议。

关键词:绿色发展;可持续发展;绿色人才;绿色人力资源;绿色教育

中图分类号:C96

文献标志码:A

文章编号:1009-4156(2025)01-0087-08

经济社会发展方式的全面绿色转型对绿色人才的需求显著提升。从近期国际层面来看,联合国可持续发展理念的落实及其系列目标的落地是推动绿色经济、绿色工作、绿色技能出现的重要背景。根据领英发布的《2022全球绿色技能报告》显示,目前许多国家和行业都在提高绿色技能水平,增加绿色人才储备,全球需要绿色技能的岗位数量在过去五年以每年8%的速度增长,但同时段绿色人才规模的增长比例则为6%,存在明显的供需缺口[1]。国际劳工组织的研究也发现,实施《巴黎气候协定》至少可以产生1 800万个新岗位[2]。从国内环境来看,党的十八大以来,党和国家大力推进生态文明建设,坚持绿色发展与可持续发展战略目标,积极落实“双碳”任务等都对我国绿色人才发展提出紧迫要求。企查查数据显示,截至2023年3月,我国绿色低碳相关企业已有187万家,意味着市场对绿色人才需求的增加[3]。绿色人才的现实需求和发展任务使得绿色人才培养成为当下最为重要的教育问题之一,比如中小学绿色校园的创建、大学相关专业的绿色人才培养、职业院校绿色技能的嵌入、社区教育面向居民积极推广低碳绿色的生活方式、社会组织开展各种活动大力倡导和推动全民绿色意识,等等。为整体了解当前我国绿色人才发展、培养、管理等方面的研究动态,对已有相关文献进行系统分析,旨在为我国绿色人才后续研究明确方向。

一、数据来源和研究方法

(一)数据来源

在正式检索前,通过各种方式对“绿色人才”相关主题进行面上了解,从中了解到该主题的基本研究概况、文献中主要使用的关键词、相关重点研究课题等,获知并确认“绿色人才”作为关键词的可行性,并辨识出与其相关的两个近似关键词,即“绿色技能人才”和“绿色人力资源”。以此为基础,在“中国知网”进行高级检索,检索条件为“篇关摘”=“绿色人才”或“篇关摘”=“绿色技能人才”或“篇关摘”=“绿色人力资源”,检索的时间范围不限,来源类别不限。截至2023年7月25日,共获取466篇目标文献。经浏览确认,人工筛除2篇,最终获得样本文献464篇。

(二)研究方法

结合使用BICOMB2021和SPSS23.0数据分析软件对文献数据进行处理分析。首先,将获取的样本文献信息以规定格式导出。其次,利用BICOMB2021软件工具对样本文献进行文献计量学的基本统计。在此过程中,根据软件工具使用说明,对关键词的字段进行了修整,主要是把相近、相似的词语表述进行统一和合并,如把“高职”“高等职业技术教育”统一调整为“高职教育”,调整原则是不影响关键词的内涵和类目。关键词清洗并且重新统计之后,根据一定规则确定好高频关键词并生成高频关键词的词篇矩阵和共现矩阵,转存为txt格式备用。再次,应用SPSS23.0软件工具对高频关键词共现矩阵进行聚类分析和多维尺度分析,生成树状谱系图、相似矩阵和高频关键词知识图谱等图表。最后,结合前面统计中的各种信息进行综合分析,对我国绿色人才研究的重要热点主题和发展趋势作出分析和判断。

二、我国绿色人才研究的基本概况

(一)发文数量

发文量是衡量某个研究领域整体发展趋势的一个最基本和最直观的指标。文献检索发现,从2000年至今,我国绿色人才研究领域总共发表有效文献464篇,其中篇数较多的文献类型是学术期刊341篇、学位论文67篇、报纸20篇。根据发文量的年度变化轨迹,我国绿色人才研究大体呈现出三个发展阶段:

1.初步发展阶段(2000—2010年)

此阶段是我国绿色人才研究的起步发展阶段,11年间共发表论文67篇,占总发文量的14.4%,年均发文量不到7篇。这个阶段时程长、发文量低且波动反复,表明这一时期我国学界的绿色人才研究意识并不敏感,因此研究成果比较稀薄。进一步分析发现,这一时期国家其实已经开始全面提升“统筹人与自然和谐发展”的国家战略,启动绿色学校建设和评选等工作,但是包括教师在内的许多社会主体对环境教育、可持续发展教育等还不太熟悉,且缺乏相应的意识、知识和技能。研究多从学校硬件绿化等着手,限制了对绿色人才的直接思考。文献统计进一步确证,在此期间关于绿色学校的研究有1 600多篇文献,仅有4篇涉及绿色人才研究。

2.加速发展阶段(2011—2017年)

在此阶段,我国绿色人才研究的发文量同样存在波动现象,但总发文量有明显进展,七年间共发文144篇,占总发文量的31.0%,年均发文突破20篇。由此可见,我国学界对绿色人才研究开始有较为集中的关注。“十二五”以来,国家提出要加快建设资源节约型、环境友好型社会和提高生态文明水平,要求在基础教育和高等教育中加强环境教育渗透,大力开展环保行业的职业教育和培训。国家支持作为战略性新兴产业的环保产业的发展,以助力绿色经济形成。2015年,《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》出台,生产方式和生活方式都需要加快绿色转化,推动学界对绿色人才进行更多的关注和研究。

3.稳步发展阶段(2018—2023年)

2018年以来,我国绿色人才研究进展明显。五年多的时间,发文量占比达到50%,年均发文量稳定在40~45篇之间,较上一阶段增加1倍。由此可见,这一阶段我国学界对绿色人才的关注和研究趋于稳定。这主要得益于国家在生态文明建设、可持续发展战略、经济社会全面绿色转型等方面的持续和全面推进。例如,“一带一路”运行几年之后也添加了绿色发展要求,2019年“一带一路绿色发展国际联盟”成立,直接促进了若干低碳示范区、减缓和适应气候变化项目的建设。当下“双碳”战略目标的加紧推进,也增强了对绿色人才的培养和开发需求。在此背景下,学界对各行业企业绿色人力资源管理、员工绿色行为形成、职业和高等学校绿色人才培养等问题研究进一步加强。

(二)核心作者

在464篇样本文献中,涉及作者646位。发文量最高的是唐贵瑶,为5篇。根据学界常用的普赖斯定律,由公式M=0.749(N max)1/2可计算出核心作者,其中,N max 指对应年度期限范围内发文最多的作者的发文量,本文的取值为5,最后计算得出M值为1.675,即发文量达到2篇的作者可在该研究领域判定为核心作者。按照这个计算标准,我国绿色人才研究领域的核心作者总共有49位,排在首位的唐贵瑶发文5篇,陈琳和王林发文都是4篇,周文斌、南海、石俊、原璐璐、刘雨涛均为3篇,其余41位作者都是2篇。全部核心作者的发文量占总发文量的23.7%,没有达到普赖斯定律所规定的核心作者群发文量占比50%的分量。由此可见,我国在绿色人才研究领域至今还没有真正形成核心的作者群和研究团队。

(三)主要研究机构

根据统计,646位作者来自354家机构。出现频次最高的是山东大学管理学院,共发文6篇。根据普赖斯定律计算可知M值为1.835,也就是说发文量为2篇的可以判定为该领域的主要研究机构。经计算,有31家机构为我国绿色人才研究的核心机构,但是其发文量也仅占总发文量的1965%。这表明我国绿色人才研究队伍不集中,和前面提出的核心作者群没有真正形成一致的结论。进一步查看这些主要机构,发现主要集中在职业教育和经济管理领域,分别有10所机构在开展相关研究,单位平均出现频次分别是2.6和3.0。另外,还有林业旅游类机构3所、师范类机构3所,单位平均出现频次分别是2.0和2.3。

(四)主要学科领域

统计结果显示,绿色人才研究文章刊载的期刊十分广泛,涉及管理、高等教育、职业教育、企业经济、环境科学、工业经济、人力资源、建筑等多个领域,既说明绿色人才研究获得了我国各领域、各行业学术期刊的普遍关注,也说明我国绿色人才研究缺乏专门的研究成果发表阵地。目前发表相关研究成果最多的期刊是《企业改革与教育》,刊载论文数量为8篇。第二是《环境教育》,刊载论文数量是7篇。排第三位的刊载数都是5篇,分别是《人才资源开发》《人才市场报》《中国电力教育》《中外企业家》《中国人才》。

三、我国绿色人才研究热点分析

(一)高频关键词的频次分析

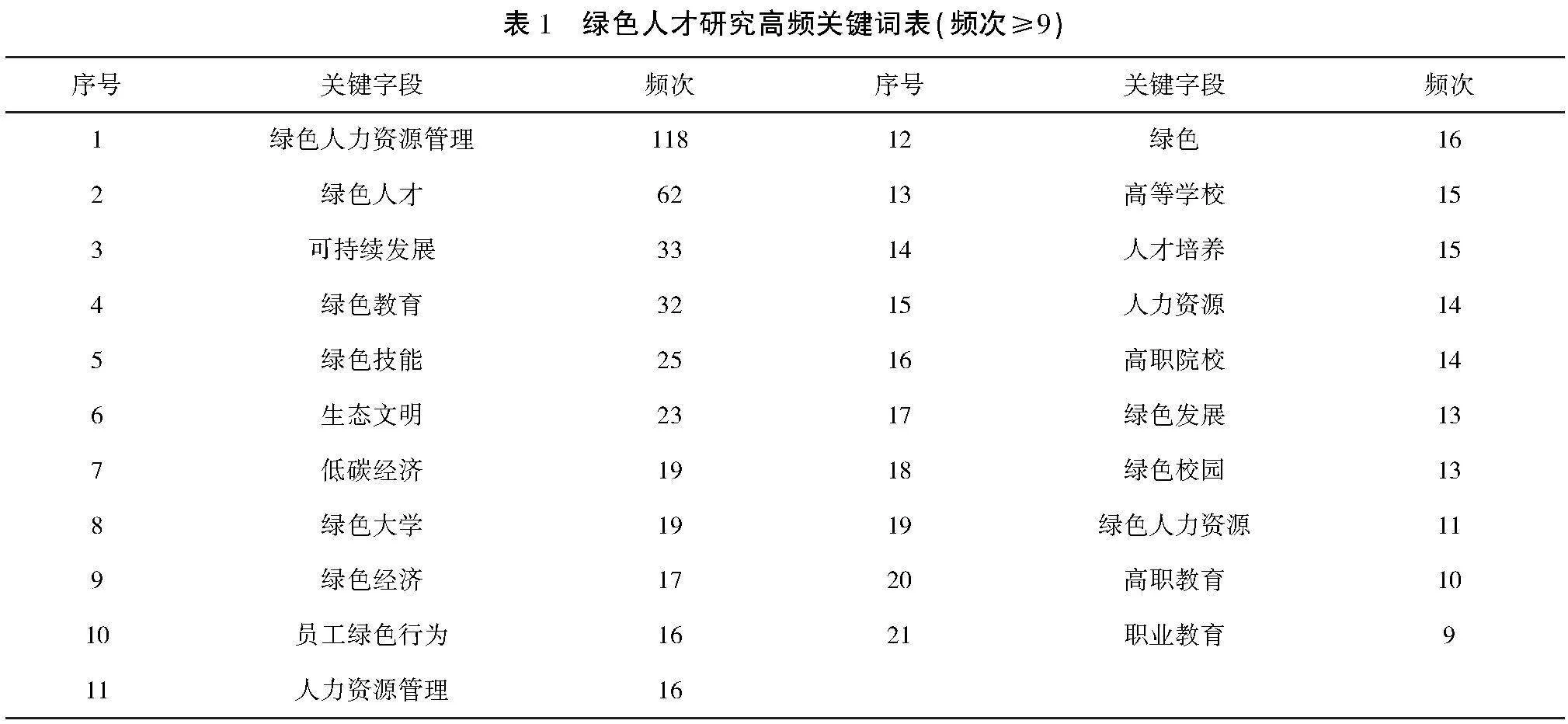

关键词是科学研究表达文献核心内容的重点词汇,具有较高的学术知晓度、使用流通性和高度的内涵浓缩性,对高频次出现的重点关键词进行专门分析是把握某一主题研究的常用方法。根据普赖斯公式得出,我国绿色人才研究领域的高频关键词的阈值为8.13,再根据关键词频次统计表的核算,最终选取出现频次≥9的关键词制作成高频关键词表(见表1)共21个,它们的累计百分比为29.96%。

(二)高频关键词的共现分析

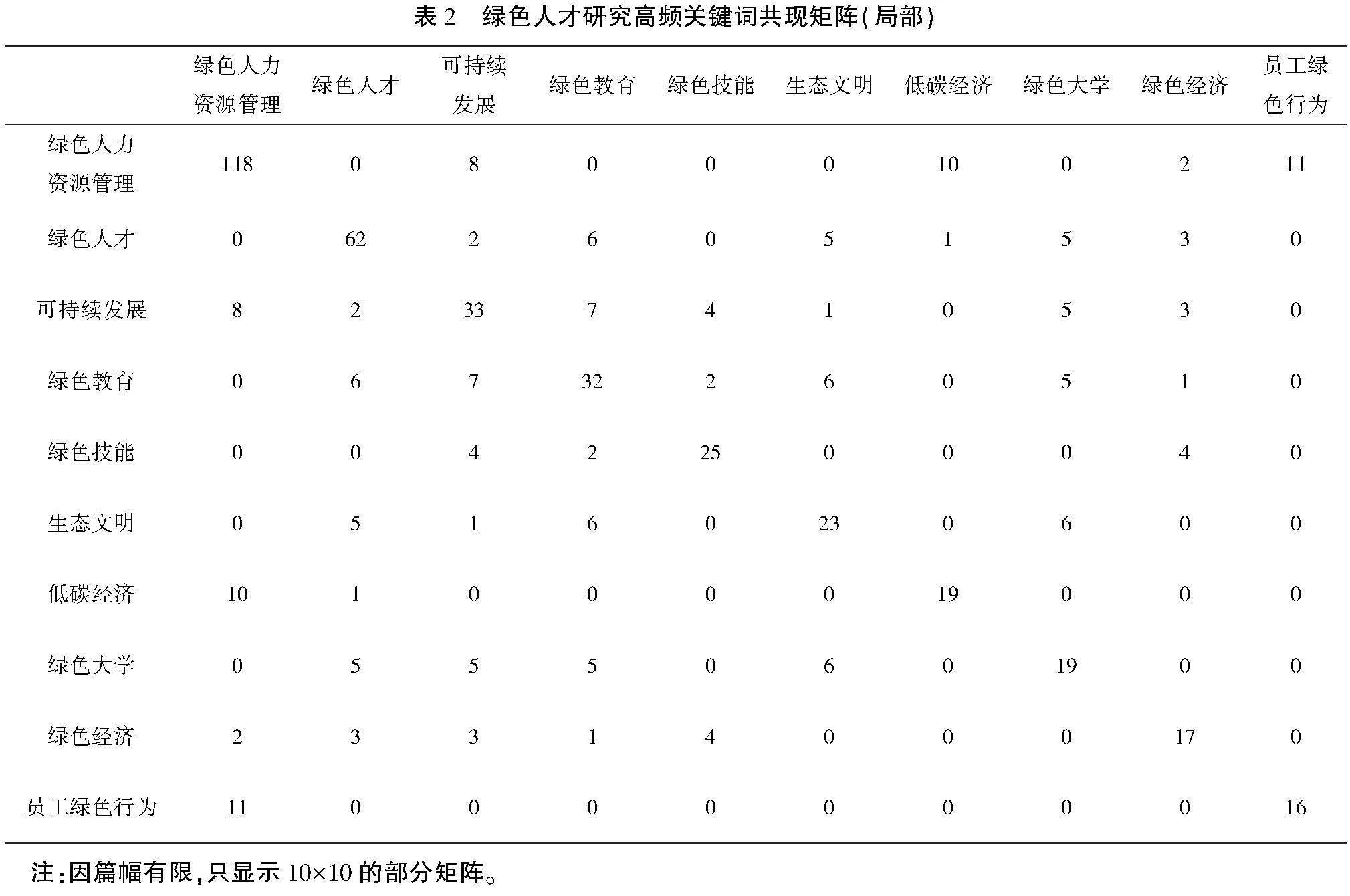

高频关键词的共现状态可以反映出不同研究工作之间的密切程度和远近关系。通过BICOMB软件分析得出,我国绿色人才研究高频关键词21×21的共现矩阵(见表2),交叉值越大,说明两个高频关键词之间的关系越密切。如“绿色人力资源管理”与“员工绿色行为”(11)、“低碳经济”(10)、“可持续发展”(8)之间有较高共现程度,表明相互之间关联度较高。“绿色人才”与“绿色教育”(6)、“生态文明”(5)、“绿色大学”(5)共现频次较明显。

(三)高频关键词的聚类分析

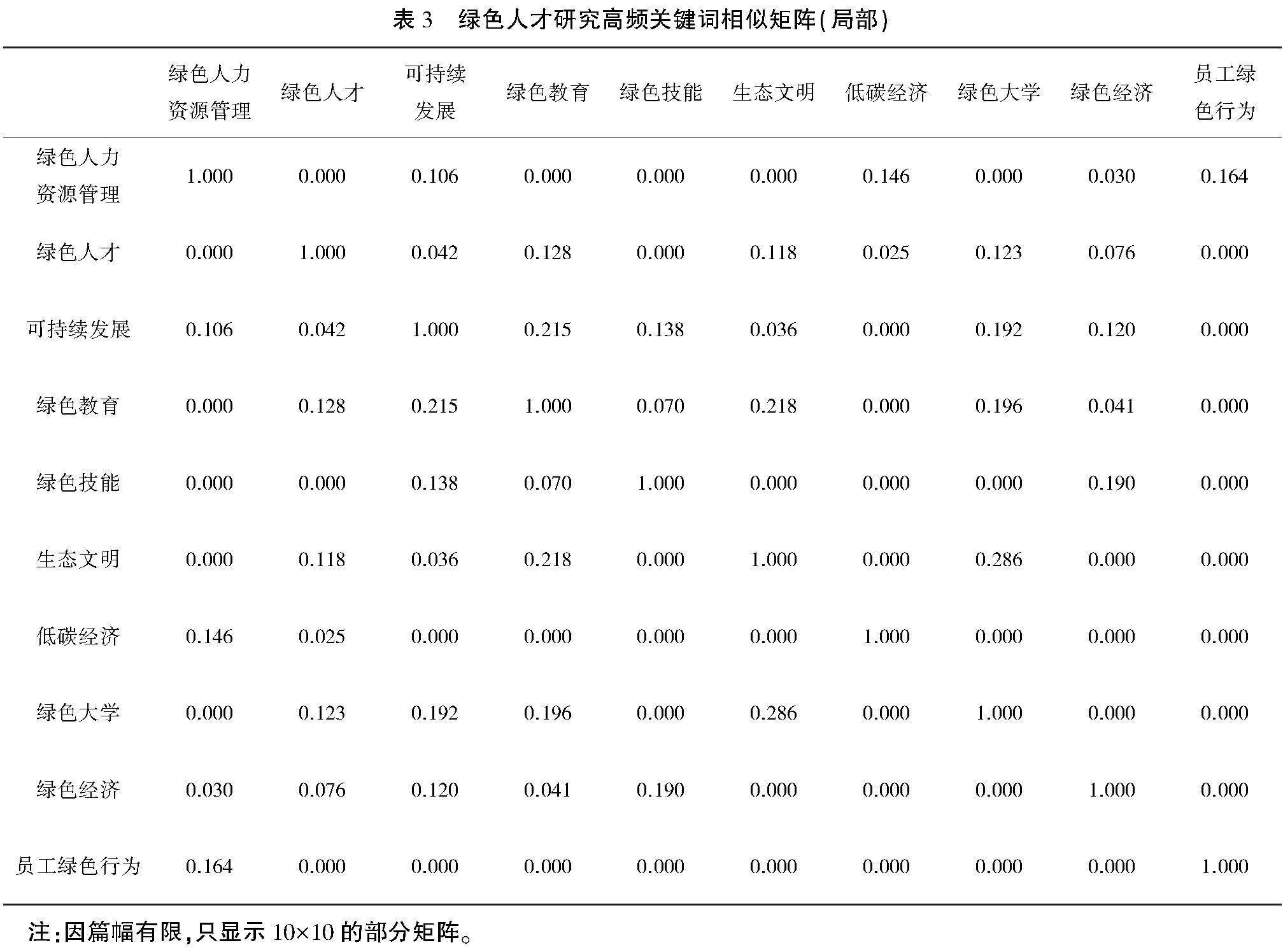

将BICOMB软件生成的词篇矩阵导入SPSS23.0进行聚类分析,可以生成关键词相似矩阵(见表3),矩阵中的交叉值越大,说明对应的两个高频关键词之间越接近,相似度就越大。以“绿色人才”为例,它与“绿色大学”(0.123)、“绿色教育”(0128)、“生态文明”(0.118)的联系性较大,说明研究者在研究绿色人才时更多地结合我国生态文明建设背景,对绿色大学的创建和绿色教育的实施进行探讨。总体来看,绿色人才、可持续发展、绿色教育、生态文明、绿色大学、绿色经济等关键词都分别与自身以外的其他关键词有较广泛的共现和联系,由此可以发现我国绿色人才研究的基本背景和研究重点。

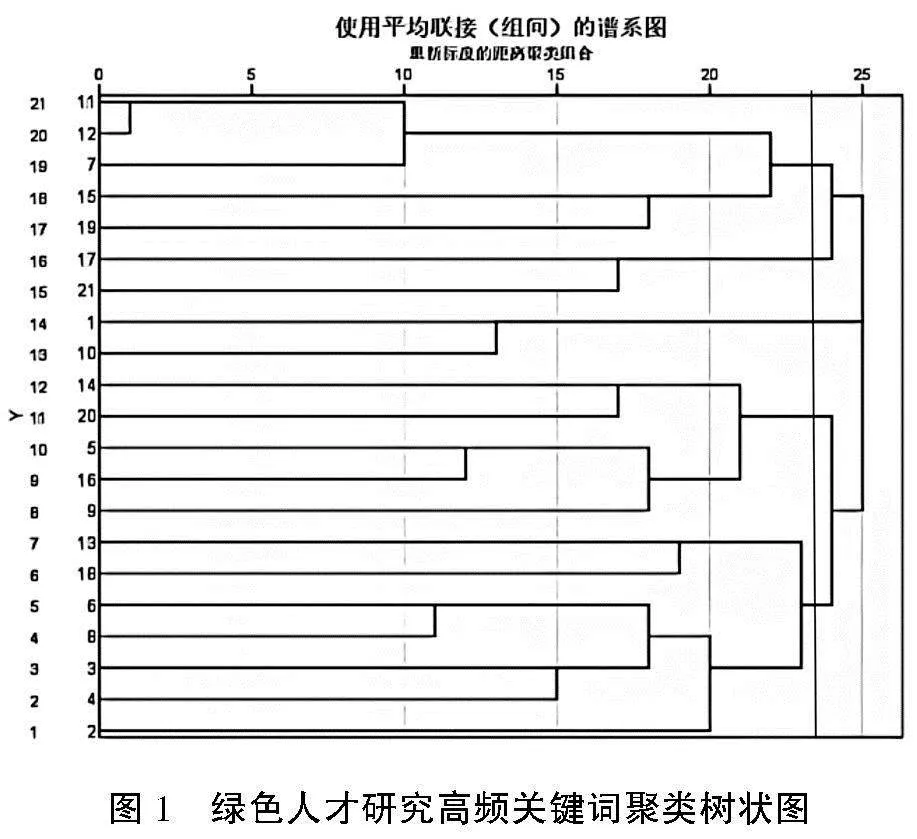

聚类分析采用“组间联接”聚类方法和“掷骰”二元方法,生成高频关键词聚类树状图(见图1),可进一步获知不同高频关键词之间的亲疏关系。图1中纵坐标的序号与高频关键词表格即表2中的序号对应,例如纵坐标顶端的“11”就是代指“人力资源管理”,底端的“2”表示“绿色人才”。最左边的一组顺序数字是这21个高频关键词在谱系图纵坐标显示的一个自然顺序。横坐标的刻度表示关键词之间的接近程度,数值越大,说明高频词之间的相关性越低。

SPSS中的聚类分析是一个迭代过程,可以根据不同层次要求分成数目不同的类。根据聚类分析一般设定在3~6类的做法,结合21个高频关键词的体量,将我国绿色人才研究大致分为以下五个主题:第一类为高校绿色人才教育培养与绿色校园的研究。由两个细类构成:细类1包括2(绿色人才)、4(绿色教育)、3(可持续发展)、8(绿色大学)、6(生态文明);细类2包括18(绿色校园)和13(高等学校)共七个关键词。第二类为高职院校绿色技能人才培养研究,包括9(绿色经济)、 16(高职院校)、 5(绿色技能)、20(高职教育)、14(人才培养)等五个关键词。第三类为绿色人力资源管理研究,包括10(员工绿色行为)和1(绿色人力资源管理)。第四类为职业教育的绿色发展研究,包括21(职业教育)和17(绿色发展)。第五类为低碳经济背景下的绿色人力资源研究,包括19(绿色人力资源)、15(人力资源)、7(低碳经济)、12(绿色)和11(人力资源管理)等五个关键词。

(四)高频关键词的知识图谱分析

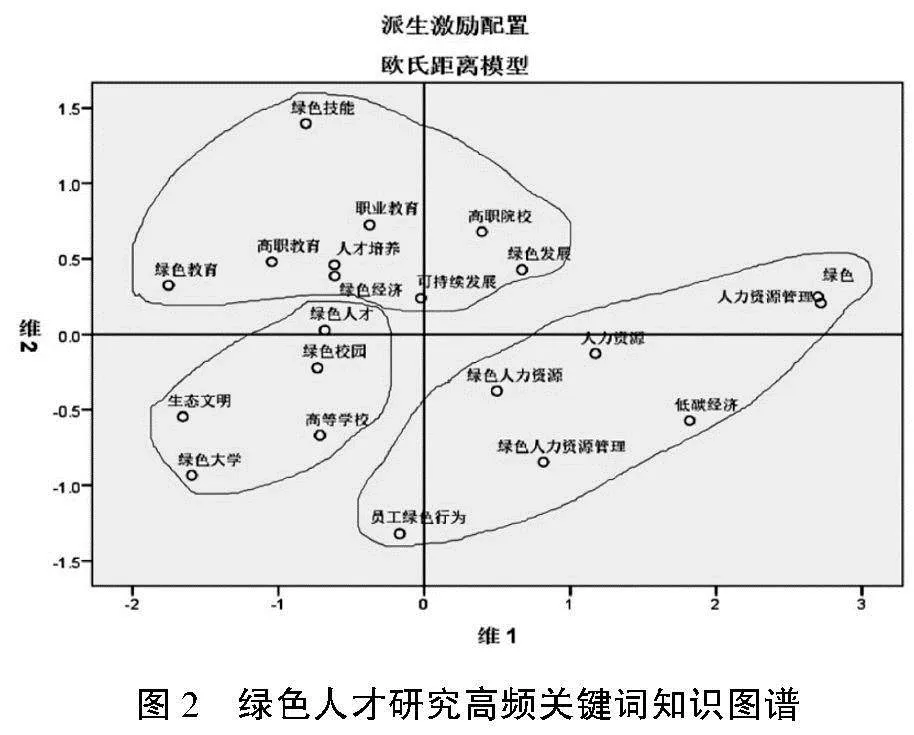

在聚类分析基础上,将SPSS软件生成的高频关键词相似矩阵再进行多维尺度分析(ALSCAL),根据欧氏距离模型中所呈现的客观空间距离情况,结合聚类树状图分析结果,运用绘图软件绘制出绿色人才研究的知识图谱(见图2)。图谱的横轴表示向心度,体现不同领域之间相互影响的强度。纵轴表示密度,表示具体每一领域内部之间的关联强度。

多维尺度分析结果显示,绿色人才研究高频关键词知识图谱的应力系数S为0.18(越小越好),拟合系数RSQ为0.86(越大越好),线性拟合散点图基本呈一条线,表明多维尺度分析结果与聚类分析有较好的一致性。其中,聚类分析结果第四类的“职业教育”“绿色发展”和第二类的高职院校绿色技能人才培养之间相互渗透,因此将二者组合成“领域一”;同时可见聚类分析结果第一类的“可持续发展”“绿色教育”也与“领域一”更为接近,所以也划入其中。原来第一类中的其余5个高频关键词组合成“领域二”。聚类分析结果第三类和第五类各节点之间比较分散且主题接近,故组合成“领域三”。

整合前面各类量化分析结果,再就各领域重点文献进行阅读分析,研究发现我国绿色人才研究有以下三个重点和热点问题领域。

1.职业教育中的绿色技能教育及其人才培养

由图2可见,职业教育领域中的绿色技能教育及相关人才培养是我国绿色人才研究中最为重要的研究热点。总体来看,该领域的关键词主要落在第二象限,表明向心度一般,但是其内部相互之间的关联度比较高,且在可持续发展、绿色发展以及高职院校自身发展等背景带动下,很有可能成为一个比较成熟的高潜研究领域,成为后期研究的重点。

职业教育领域对于绿色人才的研究开始于二十年前国家的西部大开发战略,云南省提出“绿色经济强省”,推动职业学校朝着这个方向培养更多高素质人才,其中与林业相关的诸多专业人才培养成为国内首批绿色人才的试验田。随后,在国际可持续发展理念背景的推动下,联合国环境署、国际劳工组织等提出的绿色工作理念被引入我国,绿色工作所需要的技能以及绿色工作理念下的职业教育技能培训成为研究重点[4]。其中主要研究问题包括绿色技能的内涵、绿色技能的开发与人才培养、高职院校专业“染绿”建设(涉及建筑设计、汽车维护、物流管理、农业、酒店管理、铁路、制药、制冷与空调技术、环保、印刷工艺、旅游、电子商务、林业、石油化工技术、测绘地信、制造业、国土等专业)及其绿色课程开发、职业院校教师的绿色素养、高职院校的绿色校园建设等。例如,有研究提出,绿色技能开发与人才培养是高职教育未来很长时间内的一个新课题,并以石油化工企业对绿色技能的需求为基础,尝试构建由管理、技术和操作等三个维度构成的石油化工专业绿色技能课程框架以及诸多通用绿色技能内容清单[5]。又如,有研究认为,开展有效的绿色技能开发和训练是国际职业教育的重要发展趋势,是我国职业教育现代化的一个重要表征,绿色技能大体可以理解为对气候变化、不可再生资源减少等环境问题的意识,实现可持续生活方式的责任感以及在工作中践行可持续发展的能力,包括通用绿色技能(如环境保护、节约资源等)和绿色专业技能(如能效审核)[6]。在低碳经济发展背景下,有研究开始聚焦相关专业探究绿色低碳人才培养问题[7],但总体来看,我国绿色技能的标准、课程开发与实践、绿色技能的评价、绿色师资的培养等研究和实践都还没有真正形成[8],规模和质量都亟须提升。

2.高等学校的绿色建设与绿色人才培养

通过聚类分析和多维尺度分析发现,高等学校对于绿色主题颇为关注,开展了绿色校园、绿色大学、绿色人才等方面的研究,主要推动背景是我国生态文明建设。该领域研究基本处于第三象限,说明其向心度和内部研究工作的密度都不明显,相对来说属于比较周边的研究,成果的丰富性和成熟度也需提升。

高等教育倡导绿色教育,培养绿色人才和我国政府为落实《中国21世纪议程》而制定颁布的《全国环境宣传教育行动纲要(1996—2010年)》直接相关。1996年,清华大学率先提出创建绿色大学的设想,并联合全国近30所高校在清华大学召开了首届“大学绿色教育国际学术研讨会”,向全国高校发出开展大学绿色教育的倡议。作为一个正式的学术概念,绿色大学主要指用绿色教育思想培养人、用绿色科技意识开展科研和推进环保产业、用绿色校园示范工程影响人,进而从绿色教育体系构建、绿色科技创新与政策研究和绿色校园示范工程等三个方面开展实践探索[9]。该领域主要围绕绿色人才培养、绿色大学评价、绿色大学管理与绿色校园文化建设、大学生绿色教育等问题开展研究。研究认为,高校担负着生态文明知识技术、塑造生态文明价值观的重要职责,但大学在绿色教育的合力机制、学科渗透、体验式实践教学等方面不尽如人意,需要在制度上建立由政府、高等学校、社会媒体联合构成的合力机制,在高等学校内部加强学科协同并以此来助力绿色校园建设,在大学生中加强生态文明行动倡议,改进拓展体验式的实践教学方式[10]。进入21世纪之后,国际大学峰会、可持续发展战略、全球可持续发展校园联盟等工作成为推动绿色大学建设的新驱力。2011年,“中国绿色大学联盟”在同济大学成立,共同致力于绿色校园建设推进工作,绿色大学建设的内涵逐步丰富,包括绿色教育的拓展、绿色人才培养过程中的绿色科技与创新结合、建设绿色文化等,绿色大学建设呈现出绿色科技与绿色管理并行的互动模式、绿色城市与绿色大学生态环境保护并举的共生模式、绿色校园与可持续规划方法运用的系统模式等类型[11]。地方高等学校也逐步重视绿色大学建设,从前期建设经验中提取管理、教育、制度、校园等关键要素着手推进[12]。

3.企业绿色人力资源管理

绿色人力资源开发与管理研究定位于企业背景与国家经济社会的全面绿色转型的背景直接相关。从图2可见,该领域的研究向心度良好,是研究的热点之一,但内部密度欠佳,分散特征明显。由此可见,该领域虽然有研究热点,但研究成果还需进一步体系化。

绿色人力资源管理是在21世纪环境保护日益受到关注背景下,企业为配合绿色营销、绿色生产、绿色财务等企业绿色战略的管理转型,包括招聘、培训和绩效管理的绿色化,职业健康危害管理、绿色劳资关系和绿色企业文化等内容[13]。已有研究围绕旅游酒店管理、煤炭企业、政府部门、石油企业、制造企业、商业银行、木材加工、涉农企业、建筑企业、电力企业、跨国公司等不同行业人力资源管理的绿色化开展。比如,有研究专门针对高投入、高风险、高能耗和高污染石油企业发展现状,在厘定绿色人力资源管理的基础上,阐述了石油企业绿色人力资源管理的内涵与特征,分析了石油企业实施绿色人力资源管理的总体思路,并通过建模方法,从石油企业绿色人力资源管理的诊断、动力传导机制和管理目标等三个模块,构建出面向石油企业的绿色人力资源管理模式[14]。其他主要研究问题还包括绿色人力资源管理与培训内容、绿色人力资源管理的影响因素(如高管人力资源承诺、企业规模的中介作用等)、管理实践的成效(比如员工工作满意度、资源效率、环境绩效、财务绩效、组织复原力、员工主动绿色行为及其作用机制、员工亲环境行为伦理困境、员工绿色创新行为等)、绿色人力资源管理实施障碍、企业绿色人力资源管理的评价指标体系等。例如,有研究通过回归分析,证实绿色人力资源管理可以提升员工绿色正念,进而激发员工绿色创新行为,绿色自我效能感对此具有正向调节作用,研究从员工个体绿色创新行为形成机制的角度,丰富了企业绿色创新活动的理论基础[15]。

四、研究结论与未来研究建议

通过BICOMB2021和SPSS23.0的软件工具,对我国绿色人才研究现状予以系统分析。研究发现:21世纪以来,我国绿色人才研究大致经历了三个发展阶段,即2000—2010年期间的初步发展、2011—2017年期间的加速发展、2018年以来的稳步发展。量化统计与分析表明,我国绿色人才研究在核心作者、主要研究机构、学科领域等方面都没有达到相当比例来真正体现各方面的“核心”地位。重点分析高频关键词及其相互之间的关系强度后发现:我国绿色人才研究已经发展出累计承载量接近30%的二十多个高频关键词,通过聚类分析和多维尺度分析可见,研究主题基本可以划归为三个主要领域,即高等职业教育中的绿色技能人才培养和相应的绿色教育、高等学校的绿色校园建设和绿色人才培养、企业员工绿色行为管理与激发,具有明显的活动场域类型特征。向心度和紧密度都好的研究重点和热点尚未出现,说明我国绿色人才研究还有较大的前进空间。

在国家倡导生态文明建设、促进经济社会全面绿色转型和进一步落实可持续发展战略的现实背景和政策窗口下,为助力绿色生产和生活方式的尽快形成,各行各业绿色人才需求剧增,公民绿色素养亟须加强培育。结合上述研究,主要从以下四个方面对未来我国绿色人才研究提出建议:

第一,在职业教育领域,需要结合国家经济产业绿色转型的具体要求,重点研究主要产业(可参考国家发展改革委2024年2月发布的《绿色低碳转型产业指导目录(2024年版)》)的技能与人才的绿色转化和升级。比如,结合我国经济产业绿色转型的具体技术要求,开展对主要产业绿色人才(新设绿色工作岗位和传统岗位的局部能力绿化)供需规模变化的预测研究;以国家《职业教育专业目录》为参照,开展以专业为基础的绿色职业能力图谱研究,为专业的绿色建设及其绿色人才培养标准提供理论支撑。需要拓展对绿色转型的内涵理解,在技术之外,再从流程、制度、管理、环境、基础设施等方面强化系统性研究,为绿色人才培养构建更为全面的认识基础。

第二,在高等教育领域,一方面可针对高等学校现有的绿色人才培养成效开展基于多案例的实证研究,找到适合高等学校的绿色教育实施方式,为提升大学师生群体在整个社会绿色行动中的先锋和示范作用提供行动依据;另一方面,根据前期研究所提出的绿色大学建设与城市共生的理念,建议将研究视野拓宽至大学校园以外,从高等学校服务全民终身学习和学习型社会的视野,就绿色大学建设及其绿色人才培养如何更好地促进城市可持续发展以及绿色科技创新能力提升开展区域性的合作研究,找到高等学校高效服务城市绿色转型的密码。

第三,在企业教育和培训领域,在前期较为扎实的绿色人力资源管理研究基础上,既可以结合当下产业绿色转型要求,进一步从组织与员工层面深化研究主要行业、关键岗位的绿色人力资源管理的有效策略,也可以从年龄角度,重点研究“Z世代”青年员工绿色素养形成的干预举措。另外,建议加紧对各类新型数字化职业人才绿色素养的前瞻性研究,避免AI等新兴行业发展所带来的潜在环境风险问题(比如大功率服务器冷却导致的耗水量飙升问题)。企业在环境、社会和公司治理(Environmental, Social and Governance,ESG)方面的表现也需要加快研发有效的评估工具。

第四,在基础教育、社区教育、老年教育等领域拓展深化绿色人才研究。生态文明建设、绿色发展和可持续发展战略是对全社会各行各业提出的总体性要求,各级各类教育都要作出积极反馈。建议结合基础教育中小学生的学习特点、社区教育面向广大群众的工作特征、老年群体更为熟悉本土传统绿色生活方式等情况,加强研究不同年龄对象绿色意识和绿色技能形成的发展规律和有效开展方式,研发不同对象版本的学习资源,并就各类教育之间以及教育和其他非教育部门之间绿色人才培养协同机制开展探索性的合作研究,加强研究和设计面向全民的绿色人才终身教育体系。

参考文献:

[1]领英.2022全球绿色技能报告[EB/OL]. https://business.linkedin.com/content/dam/me/business/zh-cn/talent-solutions/Event/2022/nov/2022-Green-skill-report.pdf,2023-07-28.

[2]ILO. Green Jobs[EB/OL].https://www.ilo.org/global/topics/green-jobs/lang--en/index.htm,2023-07-28.

[3]佳碳科技.碳中和就业:风口上的猪,还是潜力独角兽?[EB/OL].https://www.163.com/dy/article/IANOMQRF05564LIZ.html, 2023-08-10.

[4]杨燕.基于“绿色工作”理念的职业教育技能培训[J].职教通讯,2012(22):34-36+52.

[5]兰先芳.绿色发展视角下的高职教育课程开发研究——以石油化工技术专业为例[J].中国职业技术教育,2017(23):22-26.

[6]王文彬,易雪玲,王春娟.职业院校通用绿色技能教育的内涵及实现路径[J].当代职业教育,2019(1):22-27.

[7]吴治将,徐言生,何钦波,等.“双碳”背景下制冷与空调技术专业绿色低碳人才培养的探索与实践——以顺德职业技术学院为例[J].顺德职业技术学院学报,2023(2):18-21.

[8]王文彬,易雪玲,王春娟.职业院校通用绿色技能教育的内涵及实现路径[J].当代职业教育,2019(1):22-27.

[9]梁立军,刘超.试论“绿色大学”建设的理念与实践——以清华大学为中心的考察[J].清华大学教育研究,2015(5):83-87.

[10]罗贤宇,俞白桦.绿色教育:高校生态文明建设的路径选择[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2017(2):151-155.

[11] 卞素萍.绿色大学建设的发展趋势与创新模式[J].南通大学学报(社会科学版),2016(2):114-119.

[12]王柯入.地方高校建设绿色大学的必要意义与施行策略[J].哈尔滨职业技术学院学报,2023(2):117-121.

[13]杨光.绿色人力资源管理——人力资源管理的绿色化[J].管理评论,2003(10):8-10.

[14]石俊.石油企业绿色人力资源管理模式研究[D].成都:西南石油大学,2014.

[15]刘宗华,李燕萍.绿色人力资源管理对员工绿色创新行为的影响:绿色正念与绿色自我效能感的作用[J].中国人力资源开发,2020(11):75-88.

Hot Topics and Trends in Research on Green Talents in China

Abstract:The comprehensive green transformation of national economic and social development requires education to respond positively: cultivating green talents will become an important support for the high-quality development of education in China in the new era. Data analysis software is used in this research to systematically analyze relevant literature on “green talents”, to understand the research foundation of green talents in China and identify the main directions and topics for subsequent research. Since 2000, research on green talents in China has shown three obvious stages of development; the research team is not yet sufficient; the content mainly focuses on three aspects: green skills education in vocational education, green construction and talent cultivation in higher education institutions, and green human resource management in enterprises. Finally, suggestions are proposed for future research directions on green talents in China from a content perspective.

Key words:Green development; Sustainable development; Green talents; Green human resources; Green education