乡村教育助推乡村振兴的路径及优化

2025-01-24王蓓蕾陈国华

摘要:乡村教育是乡村振兴的重要战略支撑,为乡村振兴战略提供坚实的人才保障和智力支撑,乡村教育兴则乡村兴。选择已经公布的31个省、自治区、直辖市省级层面有关乡村振兴的政策文本,运用扎根理论,对其中乡村教育的内容进行分析,绘制了乡村教育助推乡村振兴路径分析图。为促使乡村教育更好地助推乡村振兴,应优化乡村学校办学条件,实现乡村教育助推乡村振兴;加强乡村教师队伍建设,引导乡村教师参与乡村振兴;发展乡村中等职业教育,充实乡村振兴人才队伍;打造特色乡村课程体系,实现乡村教育与乡村振兴融合发展。

关键词:乡村教育;乡村振兴;扎根理论;政策文本

中图分类号:G725

文献标志码:A

文章编号:1009-4156(2025)01-0070-07

2018年的中央一号文件和中共中央、国务院下发的《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》明确提出要“优先发展农村教育事业”[1]。2021年中央一号文件明确指出“民族要复兴,乡村必振兴”,这表明乡村振兴在我国发展中占据重要位置。党的二十大报告指出:“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。”在落实乡村振兴的过程中,各省、自治区、直辖市纷纷出台《乡村振兴促进条例》,其政策文本无一例外地都提到了“乡村教育”的发展举措。可见,乡村教育在乡村振兴中处于重要位置,乡村教育助推乡村振兴的作用已被认可。乡村教育如何助推乡村振兴,其作用机制是什么?未来应该如何改进?上述问题的解决,有助于理解乡村教育助推乡村振兴的发展逻辑,对发挥乡村教育助推乡村振兴的作用具有理论与实践意义。

一、问题提出

党的十九大以来,乡村振兴的路径、保障等问题成为我国社会科学领域研究的热点话题,而作为乡村振兴有力支撑的乡村教育也进一步得到了学者的关注。学界对乡村教育振兴的目标、内涵、困境、路径等方面进行了系统的研究。郝文武认为,落实乡村教育振兴战略,促进城乡教育均衡发展,加快乡村教育现代化步伐,就需要将中国特色与世界先进性、高水平相统一的教育现代化作为乡村教育振兴的目标[2]。明确乡村教育振兴的内涵对于系统、科学地研究乡村教育具有重要意义。戚万学和刘伟指出,乡村教育振兴是乡村振兴的衍生概念,是指以现代化教育理念为指导,使乡村教育制度、思想观念、内容、方式和方法、治理体系以及校舍等逐步提高到现代化水平的教育形态的演变[3]。此外,职业教育与幼儿教育同样对乡村振兴发挥着重要作用。梅乐堂指出,职业教育承担乡村振兴赋予的时代使命,承担促进乡村产业升级的使命,满足乡村振兴战略的人才需求[4]。高钰霞和王海英指出,作为乡村教育的起点、难点和痛点,厘清幼儿教育助力乡村振兴的思路,既能重新认识和思考乡村幼教的潜在价值,也能在全局视野下谋划和发展幼儿教育,为乡村振兴释放潜力动能[5]。总之,我国关于乡村教育助推乡村振兴的研究已取得一定的成果,但仍有许多问题值得研究。

上述研究为乡村教育助推乡村振兴提供了重要的启示。政策文本既是公众了解国家政治方针政策的直接路径,也是政策研究的重要工具和载体。政策文本分析是通过作为政治活动产出的文本来“观察”实际上并不可直接观察的长时段政策演变过程。对它的正确运用能够系统、相对客观地揭示文本的丰富内涵,并以此来观察分析社会过程及重大事件[6]。《中华人民共和国乡村振兴促进法》自2021年4月颁布后,各省、自治区、直辖市纷纷出台《乡村振兴促进条例》,根据已出台的31份乡村振兴政策文本,运用扎根理论进行三级编码,绘制了乡村教育助推乡村振兴路径分析图,探索乡村教育助推乡村发展的路径,以期充分发挥乡村教育助推乡村振兴的功能。

二、研究设计与过程

扎根理论由格拉斯和斯特劳斯在1967年提出,其主要宗旨是从经验的基础上建立理论[7]。具体来说,是在访谈、文献、观察等原始资料的基础上,不断地对原始资料进行分析、概括、归纳等,逐渐建构理论模型。扎根理论的关键步骤是对原始资料进行开放式编码、主轴编码、选择性编码以及理论饱和度检验,从而建构理论模型。

(一)资料来源

通过查看各省、自治区、直辖市的政府官网或者管辖乡村振兴事务部门的官网,搜集相关政策文本。根据以下原则剔除不符合要求的政策文本:第一,所选取的政策文本均是正式出台的政策,如《乡村振兴促进条例》《乡村振兴条例(征求意见稿)》《乡村振兴实施意见》,其他的政策文件均不是政策文本选择范畴;第二,所选取的政策文本均由省、自治区、直辖市级别的政府部门出台,地市级别出台的政策文本均不是政策文本选择范畴;第三,所有选取的文本均是与乡村振兴密切相关的政策文本,是总括乡村发展的政策文本,有关乡村各具体方面发展的政策文本均不是政策文本选择范畴;第四,通知类文本、意见类文本以及决议类文本等均不是政策文本选择范畴;第五,所选政策文件的出台时间区间为2022—2023年,其他年份出台的有关乡村振兴的政策文件均不是政策文本选择范畴;第六,所选政策文本的择取顺序是《乡村振兴促进条例》《乡村振兴促进条例(征求意见稿)》、2023年的《乡村振兴实施意见》、2022年的《乡村振兴实施意见》。据此,最终确定31份有效的政策文本,即《福建省乡村振兴促进条例》《广东省乡村振兴促进条例》《贵州省乡村振兴促进条例》《河北省乡村振兴促进条例》《河南省乡村振兴促进条例》《湖北省乡村振兴促进条例》《吉林省乡村振兴促进条例》《江西省乡村振兴促进条例》《山东省乡村振兴促进条例》《上海市乡村振兴促进条例》《四川省乡村振兴促进条例》《天津市乡村振兴促进条例》《浙江省乡村振兴促进条例》《重庆市乡村振兴促进条例》《安徽省实施〈中华人民共和国乡村振兴促进法〉办法》《甘肃省乡村振兴促进条例》《湖南省乡村振兴促进条例》《江苏省乡村振兴促进条例》《北京市乡村振兴促进条例(征求意见稿)》《陕西省乡村振兴促进条例》《黑龙江省乡村振兴促进条例(征求意见稿)》《辽宁省人民政府关于促进乡村产业振兴的实施意见》《海南省关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》《山西省人民政府关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》《云南省人民政府关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》《广西壮族自治区乡村振兴促进条例》《内蒙古自治区人民政府关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》《宁夏回族自治区乡村振兴促进条例》《西藏自治区乡村振兴促进条例》《新疆维吾尔自治区乡村振兴促进条例》《青海省乡村振兴促进条例》。

(二)编码过程

依据扎根理论对31份政策文本中所摘取的有关乡村教育的内容依次进行开放式编码、主轴编码、选择性编码,并进行理论饱和性检验,从而绘制路径图,分析乡村教育助推乡村振兴的优化路径。

1.开放式编码及其范畴化

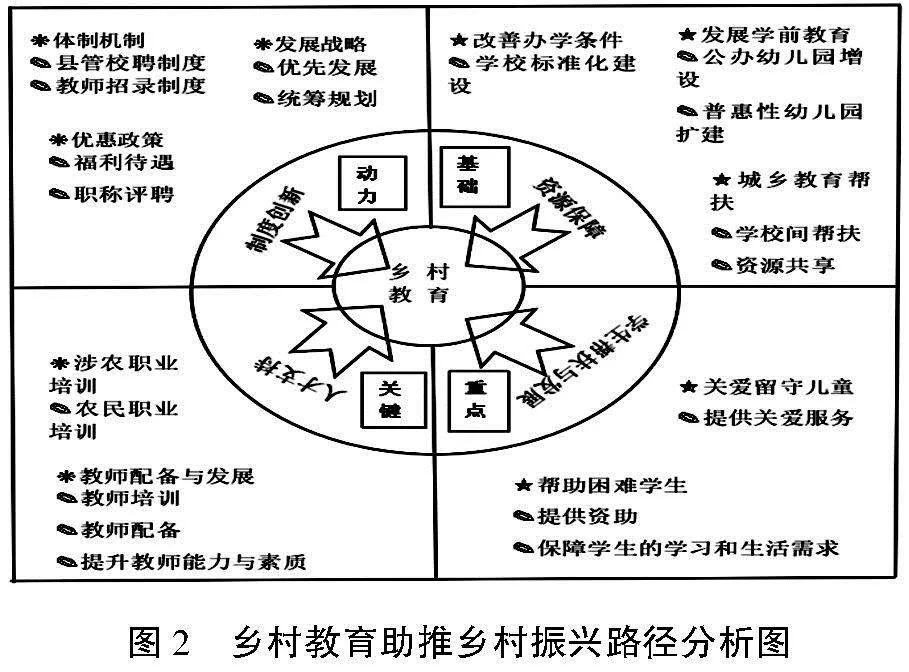

开放式编码主要是将原始资料和原始数据逐字逐句地反复阅读,经过编码和标签化,从中提取初始概念的过程[8]。具体操作步骤为:首先,对所选文本进行编号,将精练的原始材料逐句标签化;其次,为了避免研究者的个人主观因素,在编码时尽量选用政策文本的原始材料,将原话作为标签单位;最后,对相同或相似的概念、短句进行范畴化,最终得到288条原始语句、27个初始概念、10个副范畴,详见表1。

2.主轴编码

主轴编码的主要任务是基于概念或概念与副范畴之间的逻辑关系,进一步凝练出主范畴[9]。在开放式编码的基础上,综合考虑句段之间的联系,如包含关系、因果关系、内外关系等,将10个副范畴归纳为制度创新、资源保障、人才支持、学生帮扶与发展等四个主范畴,如表2所示。

3.选择性编码

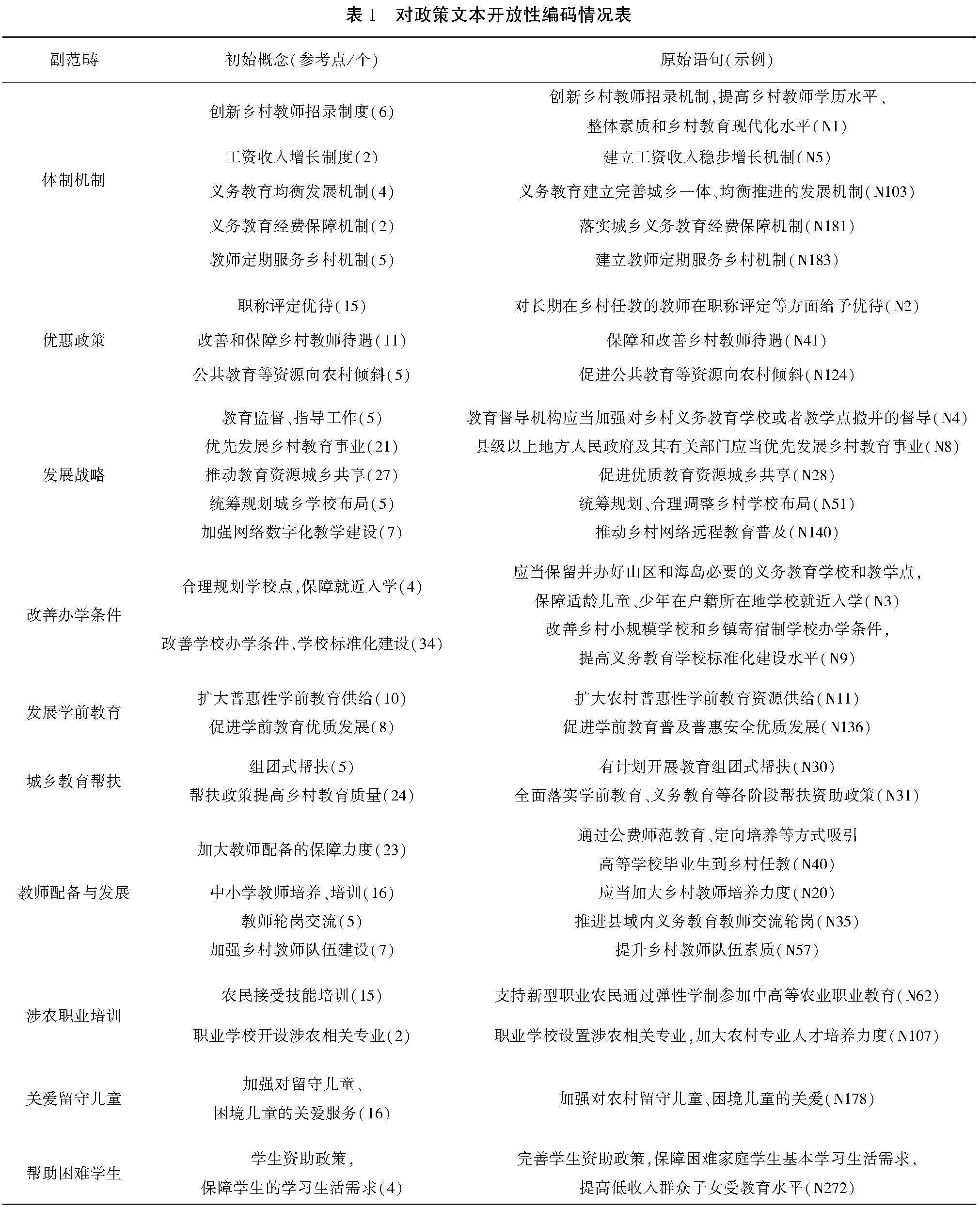

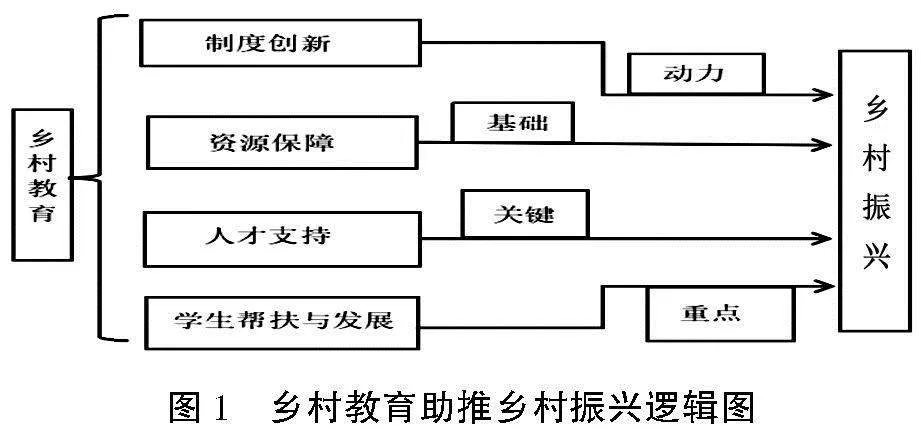

选择性编码是为了确定核心范畴,并以故事线的方式将所有主范畴和范畴联结起来,验证其间的关系,将概念化尚未发展完备的范畴补充整齐,从而得到较为完整的形式理论[10]。基于主范畴间的逻辑关系,最终绘制了“乡村教育助推乡村振兴路径分析图”。核心范畴和主范畴的内在逻辑关系可以概括为:制度创新是乡村教育助推乡村振兴的动力,资源保障是乡村教育助推乡村振兴的基础,人才支持是乡村教育助推乡村振兴的关键,学生帮扶与发展是乡村教育助推乡村振兴的重点(如图1所示)。

4.饱和度检验

当所选取的原始资料不再出现新范畴或者不再产生新理论时,可终止编码,即认定其饱和,因此再选取4份2022年四个省份的《乡村振兴实施意见》进行编码和范畴化,未出现新概念或者新范畴,该理论模型通过饱和度检验。

三、乡村教育助推乡村振兴的路径分析

依据扎根理论的三级编码,系统梳理主范畴与副范畴的逻辑关系,绘制乡村教育助推乡村振兴路径分析图,进一步为乡村教育助推乡村振兴提供有针对性的建议。

在已知的要素基础上,梳理主范畴、副范畴与概念间的深层联系,形成一条“故事线”:发展乡村教育的关键要素包括制度创新、资源保障、人才支持、学生帮扶与发展,如图2所示。其目的是搭建理论与实践的桥梁,绘制乡村教育助推乡村振兴路径分析图,从而充分发挥乡村教育助推乡村振兴的积极作用。

(一)制度创新是乡村教育助推乡村振兴的动力

制度具有治理功能,良好的制度能形成开发、配置、利用资源的有效机制,提高治理能力[11]。制度的合理供给和有效实施是乡村教育助推乡村振兴的重要保障。乡村教育助推乡村振兴离不开一定的制度建设与突破。制度创新主要包括体制机制改革、优惠政策的供给与发展战略规划。首先,当前乡村教育发展中诸如师资短缺、教育教学质量不高等问题的出现需要系统破解深层次体制机制障碍,全面深化教育体制机制改革,能够为乡村教育高质量发展提供有力的制度支撑和保障,能够为乡村教育发展提供良好的外在环境,能够激发乡村学校发展的动力。在31份政策文本中,几乎所有的政策文本都提到了体制机制改革的问题,主要包括县管校聘制度、教师招录制度、工资收入增长机制等。其次,吸引优秀教师投入乡村教育之中,为乡村教育注入新的活力,需要给予一定的优惠政策,包括增加乡村教师的福利待遇、完善职称评审制度等。最后,发展战略规划是乡村教育发展的指南。一方面能够促进乡村教育优先发展;另一方面,能够合理地统筹规划实现校际资源配置,推动义务城乡教育资源均衡发展。

(二)人才支持是乡村教育助推乡村振兴的关键

人才支持主要包括教师配备与发展、涉农职业培训。人才振兴是乡村振兴的核心引擎与关键环节[12],加强乡村教育人才建设能够提高乡村教育质量。乡村教师是发展更加公平、更有质量乡村教育的基础支撑,是推进乡村振兴、全面建成社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的重要力量。首先,教师资源的供给需关注师范院校对教师的培养,学校培养能够夯实其专业知识,提高其教学素养,为将来成为一名合格的教师打好基础。如今,乡村教师的数量在一定程度上能够满足需求,但教师质量仍未达到较高水平。此外,青年教师流出问题仍然突出,需要优化教师资源配置,实现乡村教师供给的多样性。其次,教师在职培训是提高其专业能力的有效途径,因而要合理安排教师的培训内容与时间,激发教师参与培训的积极性,切实保障教师在职培训的有效性。最后,乡村振兴战略的持续推进和县域发展进入新阶段,提高县域职业教育发展水平,为乡村振兴吸引人、培养人、留住人,既是服务国家战略大局的切实之需,也是夯实高水平现代职业教育体系基石、实现职业教育现代化的基础工程。农业技术人员与新型农民是乡村振兴的重要组成部分,乡村中等职业学校能够为其提供相关的农业知识,开展农业技能培训,从而提高其能力与技术水平。

(三)资源保障是乡村教育助推乡村振兴的基础

资源保障主要包括改善乡村学校办学条件、发展学前教育和开展城乡教育帮扶。首先,完善的基础设施是乡村教育发展的前提条件,主要包括加强学校标准化建设和改善学校办学条件。改善乡村学校的办学条件,为学生提供学习所需的场所、设备等。其次,学前教育是基础教育的组成部分,是终身教育的奠基阶段,大脑科学证明,早期经验影响大脑结构,学前教育为人的终身发展打下基础,为提高国民素质和提高社会人力资源水平作出贡献,其价值有巨大的隐蔽性。目前乡村学前教育无论从硬件设施和师资队伍上都与城市有较大差距,不能满足乡村幼儿接受优质学前教育的需求。最后,优质的教育资源是乡村教育发展的保障,通过城乡教育帮扶优化乡村教育资源配置。长期以来,城乡教育资源配置不均衡影响着乡村教育的发展,导致乡村教育发展滞后。只有均衡城乡教育资源的配置,增加乡村地区教育资源的有效供给,才能有效发挥乡村教育助推乡村振兴的作用。

(四)学生帮扶与发展是乡村教育助推乡村振兴的重点

学生帮扶与发展主要是指关爱留守儿童与帮助困难学生。一方面,根据《2020年中国儿童人口状况:事实与数据》可知,2020年,中国原贫困地区(包括扶贫重点县和贫困片区县,共计832个县)儿童6 517万人,占全国儿童人口的21.9%。原贫困地区57.8%的儿童生活在农村地区,他们的生存和发展状态尤其值得关注。其中,农村留守儿童超过1 500万人,占原贫困地区农村儿童的40.6%,高于全国农村儿童中留守儿童的比例(37.9%)[13]。由此可知,乡村留守儿童仍是一个数量庞大的群体,对社会整体发展具有重要影响。另一方面,当前留守儿童面临着一些心理、学业等方面的困难。《农村贫困地区留守儿童心理健康状况》以我国12个省份27个国家级贫困县内3~16周岁的农村儿童或其主要照料人,共20 321名儿童或照料人为调查对象。调查结果表明,在各年龄段儿童中,初中一年级儿童的情绪行为问题最多,有11.3%的儿童有显著的情绪行为问题。就性别而言,只有小学四年级儿童有明显的性别差异,男孩的情绪行为问题比女孩更为严重。就留守状态而言,除小学一年级以外,其他年龄段双亲留守儿童的情绪问题多于非留守儿童[14]。在乡村教育助推乡村振兴的进程中,必须解决好乡村留守儿童的问题。

四、乡村教育助推乡村振兴的路径优化策略

当前我国正处于乡村振兴“三步走”的第二个时间段内,即到2035年乡村振兴取得决定性进展,农业农村现代化基本实现,因此乡村教育如何助推乡村振兴是重点关注的课题。对31份有关乡村振兴的政策文本进行扎根理论研究,从制度创新、资源保障、人才支持、学生帮扶与发展等四个方面系统分析,绘制了乡村教育助推乡村振兴的路径分析图。乡村教育助推乡村振兴无疑具有巨大的作用,然而现实中仍然存在诸多问题。在未来的发展中,应进一步优化乡村教育助推乡村振兴的路径。

(一)优化乡村学校办学条件,实现乡村教育助推乡村振兴

优化乡村学校的办学条件,有利于发挥乡村教育助推乡村振兴的积极作用。2018年中央一号文件《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》强调“高度重视发展农村义务教育”“全面改善薄弱学校基本办学条件”[15]。学校作为开展教育教学的场所,必须配备与教育功能实现相关的教学设备,必须配备与师生基本生活需要相关的生活设施[16]。就现实情况而言,仍需对乡村学校的体育器材和计算机设备进行有效补给。其一,由于经费紧张,大部分乡村学校体育器材达标率低,学生可使用的体育器材短缺,加之乡村学校疏于对体育设施的定期管理与维护,造成器材老旧,甚至不能正常使用,因此应增加乡村学校体育器材的补充,并健全其维护与管理机制。其二,在广大农村中小学,尤其是贫困落后地区的农村中小学,电化教育手段的应用还处于起步阶段,并且面临着种种困难[17]。乡村学校的计算机设备供应不足是发展乡村电化教育的重要阻碍,因而应增加乡村学校购买计算机设备的经费补助,满足学生的学习需求,促进教育数字化发展。

(二)加强乡村教师队伍建设,引导乡村教师参与乡村振兴

加强乡村教师队伍建设,应进一步增强教师的自我效能感,健全乡村教师退出制度,丰富乡村教师的补充途径。其一,增加乡村教师的自我效能感,在一定程度上能够减少乡村教师流失。教师自我效能感是指教师对于自己应对教育教学工作中一系列挑战和困难的能力感知[18]。已有研究表明教师自我效能感对其工作投入以及是否继续从事教育教学工作有重要影响,因而应维持和提升乡村教师的自我效能感,使其对教学更具积极性、主动性。其二,乡村教师退出制度能有效提升乡村教师质量,加强乡村教师队伍的建设。随着农村学龄人口的减少以及学校的大幅撤并,农村教师“有数量无质量”的问题日益凸显,大量不合格教师充斥在教师队伍当中[19]。此外,现有的乡村教师退出制度存在退出要求模糊、退出程序不完备等问题,因此应进一步健全乡村教师退出制度,让不合格教师有序退出,促进教师不断成长。其三,丰富乡村教师补充途径,优化乡村教师资源配置。乡村教师资源短缺一直是学界关注的重点,拓宽乡村教师的来源,引导乡村教师助推乡村振兴。助推乡村振兴对教师的素质与能力提出了更高的要求。例如,教师参与课后服务活动,需要更丰富的知识、能力,然而乡村教师大多为各学科的教师,其跨学科知识整合能力欠缺,项目式学习了解不足,因而需要拓宽乡村教师补充途径。

(三)发展乡村中等职业教育,充实乡村振兴人才队伍

乡村学校是乡村社会结构中不可分割的一部分,承担着促进乡村社会发展的重要功能。发展乡村中等职业教育,充实乡村振兴人才队伍,有利于乡村教育促进乡村发展,因此应进一步开发乡村学校职业规划课程,丰富中等职业教育体系,宣扬正确的职业观择业观。近年来,国家十分重视职业教育的发展,关注职普分流,意图培养具有专业技能的人才,进而促进社会发展。其一,开发乡村学校职业规划课程,让学生明晰未来的职业发展方向。优化乡村学校职业规划课程,一方面需在政策文件中对乡村学校职业规划课程作出总领性的规定;另一方面,学校根据本地区的具体情况开发具有地方特色的职业规划课程。其二,丰富中等职业教育体系,促进产教融合。职业教育在乡村振兴中发挥着重要作用,其能培养具有专业知识与能力的职业技术人才,为乡村发展提供人才支持,因此应创新中等职业教育的培养方式,开发实用性与知识性并存的课程,进而丰富中等职业教育体系。其三,在实现乡村振兴的进程中,需要高素质的专业人才。观念是行为的向导,应该在社会中传递正确的职业观、择业观、就业观。正确的职业观、择业观、就业观能引导人才投入乡村振兴的建设中,促使其在各自的岗位中发挥作用,共同促进乡村振兴。

(四)打造特色乡村课程体系,实现乡村教育与乡村振兴融合发展

乡村学校的课程既是国家教育体制和社会教育目的规约下的课程,也是乡村社会场域及乡村社会发展中的课程[20]。打造特色乡村课程体系,有利于培养既具有专业知识能力又具有地方情怀的人才,因此应进一步开发特色乡村课程,实现乡村教育与乡村振兴融合发展。首先,地方应充分挖掘地方资源,开设具有地方特色的课程,创新课程教学的方式。其次,校本课程有利于激发学生的学习兴趣,增加学生丰富多彩的学习体验。学校应积极组建专门开发学校课程的教研队伍,打造具有学校特色的校本课程。最后,完善课后服务课程体系,因地制宜开展实践活动。乡村学校根据自身的优势,设计课后服务课程和实践活动,尽量满足学生个性化的发展需求。

参考文献:

[1]陈文胜,李珺.全面推进乡村振兴中的乡村教育研究[J].湘潭大学学报(哲学社会科学版),2021(5):74-79.

[2]郝文武.乡村教育振兴的目标、指标与路径[J].苏州大学学报(教育科学版),2022(1):1-9.

[3]戚万学,刘伟.乡村教育振兴的内涵、价值与路径[J].国家教育行政学院学报,2020(6):21-28.

[4]梅乐堂.职业教育助力乡村振兴研究[J].教育与职业,2022(17):40-43.

[5]高钰霞,王海英.幼儿教育助力乡村振兴:可为、应为与何为[J].教育发展研究,2022(24):70-76.

[6]陈学飞.教育政策研究基础[M].北京:人民教育出版社,2011:299-310.

[7]陈向明.质的研究方法与社会科学研究[M].北京:教育科学出版社,2000:327.

[8]许源源,王琎.典型治理的运行机制研究——基于2003—2022年的乡村典型示范政策的扎根探索[J].湖南师范大学社会科学学报,2022(6):96-109.

[9]吴文旭,吴业苗.数字乡村建设如何促进乡村振兴——基于政策法律文本的扎根理论研究[J].中国农业大学学报(社会科学版),2022(5):69-92.

[10]STRAUSSA,CORBINJ.Grounded Theory Methodology:An Overview [M].Thousand Oaks,California: Sage Publications,1994:22-23.

[11]王成礼,骆云.制度分析与设计[M].徐州:中国矿业大学出版社,2017:57.

[12]田书芹,王东强.乡村人才振兴的核心驱动模型与政策启示——基于扎根理论的政策文本实证研究[J].江淮论坛,2020(1):10-17.

[13]国家统计局.2020年中国儿童人口状况:事实与数据[EB/OL].(2023-04-19)[2024-05-12].https://www.stats.gov.cn/zs/tjwh/tjkw/tjzl/202304/t20230419_1938814.html.

[14]傅小兰,张侃,主编.中国国民心理健康发展报告(2019~2020)[M].北京:社会科学文献出版社,2021:165.

[15]中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见[EB/OL].(2018-02-04)[2023-03-21]. http://www.gov.cn/zhengce/2018-02/04/content_5263807.htm.

[16]曾文婧,秦玉友.乡村小规模学校办学条件问题分析与建设思路[J].教育科学研究,2018(8):24-29.

[17]赵更吉.农村中小学电化教育发展方略[J].电化教育研究,2003(9):74-76.

[18]TROESCH L M, BAUER C E. Second career teachers: Job satisfaction, job stress, and the role of self-efficacy[J]. Teaching and Teacher Education, 2017(67):390.

[19]杨卫安,宁洋.农村义务教育阶段不合格教师退出机制建立的关键问题探讨[J].教育科学研究,2015(12):32-35.

[20]车丽娜,傅琴.乡村学校课程建设的空间悖论及其消解[J].课程·教材·教法,2021(12):33-39.

Path and Optimization of Rural Education Promoting Rural Revitalization

——Analysis of Policy Texts Based on Grounded Theory

Abstract:Rural education is an important strategic support for rural revitalization, and provides a solid talent guarantee and intellectual support for rural revitalization strategy. Rural education promotes rural prosperity. The published policy texts of 31 provinces, municipalities directly under the Central Government and autonomous regions at the provincial level are selected, and the contents of rural education are analyzed by using the grounded theory, and the path analysis diagram of rural education promoting rural revitalization is drawn. In order to promote rural education to better help rural revitalization, we should optimize the conditions for running rural schools and make rural education a booster to rural revitalization; strengthen the construction of rural teachers and guide rural teachers to participate in rural revitalization; develop rural secondary vocational education and enrich the rural revitalization talent team; create a characteristic rural curriculum system and realize the integrated development of rural education and rural revitalization.

Key words:Rural education; Rural revitalization; The grounded theory; “Double reduction” policy