城乡融合背景下社区教育对乡村振兴的支持路径建构

2025-01-24江增光

摘要:城乡融合发展是国家战略,是乡村振兴的重要战略背景。社区教育对乡村振兴的影响是深层次、多维度的,要用系统、整体的思维审慎思考社区教育对乡村振兴的影响。在文献研究基础上运用布迪厄的场域理论分析了城乡融合、社区教育与乡村振兴的场域关系,从宏观到微观系统构建了城乡融合场域模型与社区教育支持场域模型,并基于上述场域模型建构了支持路径,即要充分发挥社区教育的思维培养与价值引导功能,立足场域系统培养城乡政府管理人员及城乡利益相关者的产业思维、人才思维、文化思维、生态思维、组织思维和永续思维,系统塑造其经济资本、社会资本、文化资本和象征资本的利用惯习,实现乡村振兴的健康可持续发展,进而促进城乡两个场域的包容性融合塑造。

关键词:城乡融合;社区教育;乡村振兴;场域;路径

中图分类号:G77

文献标志码:A

文章编号:1009-4156(2025)01-0056-08

城乡融合过程是一个包括政治、经济、文化、生态等方面渐进发展的系统工程[1]。离开城乡融合孤立谈乡村振兴就会偏离城乡融合的发展战略方向,因此探讨乡村振兴离不开城乡融合大背景。在城乡融合发展中,公共服务是乡村发展的短板。社区教育作为公共服务的基础与核心,是乡村振兴的魂。社区教育既是一种教育活动,更是实现公平、共生的重要理念和方法;社区教育对乡村发展的影响是多层次、多维度的,单纯谈哪一方面都无法全面深入了解社区教育影响的全貌,要围绕产业、人才、文化、生态、组织、可持续等方面进行全面系统的分析。基于此学理逻辑,运用场域理论的整体思维系统研究社区教育对乡村振兴发展的支持路径,为城乡融合下的社区教育实践提供借鉴和启示。

一、国内外研究概述

学界对社区教育的概念尚不统一。2006年,国家标准化管理委员会指出,社区教育是指在社区中,开发、利用各种教育资源,以社区全体成员为对象,开展旨在提高成员的素质和生活质量、促进成员的全面发展和社区可持续发展的教育活动。国外学者卡米拉·菲斯思蒙[2]认为:“广义上的社区教育是指在学校和大学等传统机构之外进行的任何本地化、结构化的成人教育。学术上的社区教育不仅是基于地区,而且是一种以平等主义原则为基础的方法。”林恩·邰蒂[2]认为:“社区教育将社区视为一群人,他们认识到共同的需求和问题,有认同感和共同的目标意识。”约翰斯顿[2]认为:“社区教育为社会教育提供了一个本地化的焦点,其关键价值是致力于社会正义、更大的社会和经济平等,以及更多人参与的民主。”康诺利·布黑[2]认为:“社区教育不仅民享,而且民有。”以下采纳卡米拉·菲斯思蒙和林恩·邰蒂的概念界定。

社区教育研究最早源于20世纪初美国教育学家杜威“学校是社会的基础”的思想。国内相关研究思想源于费孝通先生20世纪二三十年代关于社区中教育内涵的研究,正式研究始于20世纪80年代[3]。美国学者理查德·威利和梵·博尔特[4]于1953年首次研究通过教育电视台提供社区特殊服务问题。1970年,托马斯·鲍威尔和约翰·赖利[5]提出了社区心理健康教育计划的五个基本要素。之后五十年间,社区健康教育一直是研究主体,如心理健康教育、糖尿病、艾滋病、性病教育、社区医疗卫生等,其他研究主题有种族成就影响差异[6]、社区医学伦理教育[7]、社区成人教育[8]、社区教育与伙伴关系[9]、社区学习参与[10]、社区环境教育[11]、农村社区成人教育与教育公平[12]、社区放权[13]、社区教育的社会生态可持续性[14]、专业选择与农村社区工作意愿影响[15]、少数群体文化认同[16]、新自由主义[2]、课程计划框架[17]、社区分类效应和社区影响效应的异质性[18]、社区精神和社区教育伦理[19]、社区代理结构动力[20]、社区公民参与[21]、学科范式与社区参与[22]。研究视角从具象的健康问题逐步向深层次的参与者关系、社会公平正义、社区教育伦理等社会问题转变。理论基础有场域理论、社会网络理论、社区对话理论、活动理论等。研究方法重视案例分析和社会调查研究,以实证研究为主,这对国内实证研究有重要的参考和借鉴价值。

国内社区教育研究主要有区域性案例分析[23]、城乡社区教育[24]、社区教育比较[25]、特定人群社区教育[26]、数字学习[27]等。研究学科涉及社会学、教育学和心理学等。研究理论基础主要有终身教育理论、参与发展理论、多元治理理论、教育生态化理论、协同发展理论、自组织理论、文化生态理论、群体动力理论、社会交换理论、教育均衡理论等[3]。在研究方法上以质性研究为主,实证研究甚少。在现有研究中,关注社区教育与乡村振兴关系的核心文献主要有路径研究[28]、农村社区教育治理[29]、扶贫移民[30]、民间组织参与[31]、乡村文化振兴内生动力[32]、终身学习[33]、社区学校建设[34]等,研究方法以质性研究为主,少数研究涉及个案分析。

二、理论依据与框架

(一)理论依据

20世纪80年代末,法国社会学家布迪厄提出了“场域”“资本”“惯习”等三大核心概念,强调“关系”和“系统”的重要性。他认为,场域是“在各种位置之间存在的客观关系的一个网络或一个构型” ,“场域的界限位于场域效果停止作用的地方”[35]19。

资本是以物质化或合并的具化形式积累起来的劳动,它是一种铭刻在客观或主观结构中的内在的和固有的力量,是社会内在规律的基础原则[36]。“一个场域的动力学原则,在于它的结构形式,根源于场域中相互面对的各种特殊力量之间的距离、鸿沟和不对称关系”,这种力量的源泉是不同数量和结构的资本赋予所属场域中相关者的权力[35]133-134,因此资本是场域实践的基础。资本包括经济资本、文化资本、社会资本[36]和象征资本[37]。经济资本是显在的,文化资本是隐性的,通过时间获取进行相互转化。社会资本由社会义务或关系构成,有隐藏性[36]。象征资本是“集体认可的‘信誉’”,其积累与权力集中有内在联系[38],通过时间延迟周期性转化为经济资本[39]。其作用的发挥具有隐蔽性。

惯习是“各种既持久存在又可变更的一套性情倾向系统,它作为各种知觉、评判和行动的母体时刻发挥其作用”[35]139。场域与惯习通过实践形成不断相互调适和认知建构的动态关系。场域形塑着惯习,惯习把场域建构成一个充满意义并被赋予感觉和价值的世界[35]172,因此惯习对场域影响深远。

(二)理论框架

1.城乡场域

城市是和乡村相对应的社会学名词,是人口密集聚集的非农业行政边界。复杂的市场网络系统是城市的基本特征,市场是不同群体和不同阶层的城市居民联系的重要纽带,工商业是城市发展的原动力。数千年来,城市在与乡村的分离、差别与对立演进中形成了独具历史烙印的“城市场域”。每个特定历史阶段的城市场域塑造了独具时代感的“市民惯习”。城市居民依靠各自资本和资源禀赋形成的权力捍卫着在城市场域网络中的位置。城市场域因划分标准不同,种类庞杂。根据要素复杂性,分为综合性场域、半综合性场域、单一性场域;根据影响度,分为辐射场域、半辐射场域、封闭场域;根据系统交互性,分为互惠共生性场域、共存漠视性场域、互斥敌对性场域;根据空间生产布局,分为核心区场域、过渡区场域、边缘区场域;根据数字化程度,分为现实场域、半虚拟场域、虚拟场域。城市场域也可以根据产业、行业属性或市民活动样态分为不同次级的亚场域。城市场域的边界处于城市影响力消失的地方。

乡村是以农事活动为主要特征的聚集程度较低的区域。独特的乡村地理条件和资源特质形塑着乡村的属地人文品质,呈现出与城市场域截然不同的“乡村场域”样态。乡村场域既可分为农事场域和非农事场域,也可根据属地村民的活动范畴分为不同次级的亚场域,“乡愁”地方性显著。乡村场域相对城市场域封闭性明显,辐射影响微弱,在历史演进中惰性突出。村民的“惯习”具有农耕的普适性特质,乡村场域及各次级场域中的资本种类相对较单一。在城乡对立的历史映射下,城乡两种宏观场域总体界限较为分明。

2.城乡融合场域

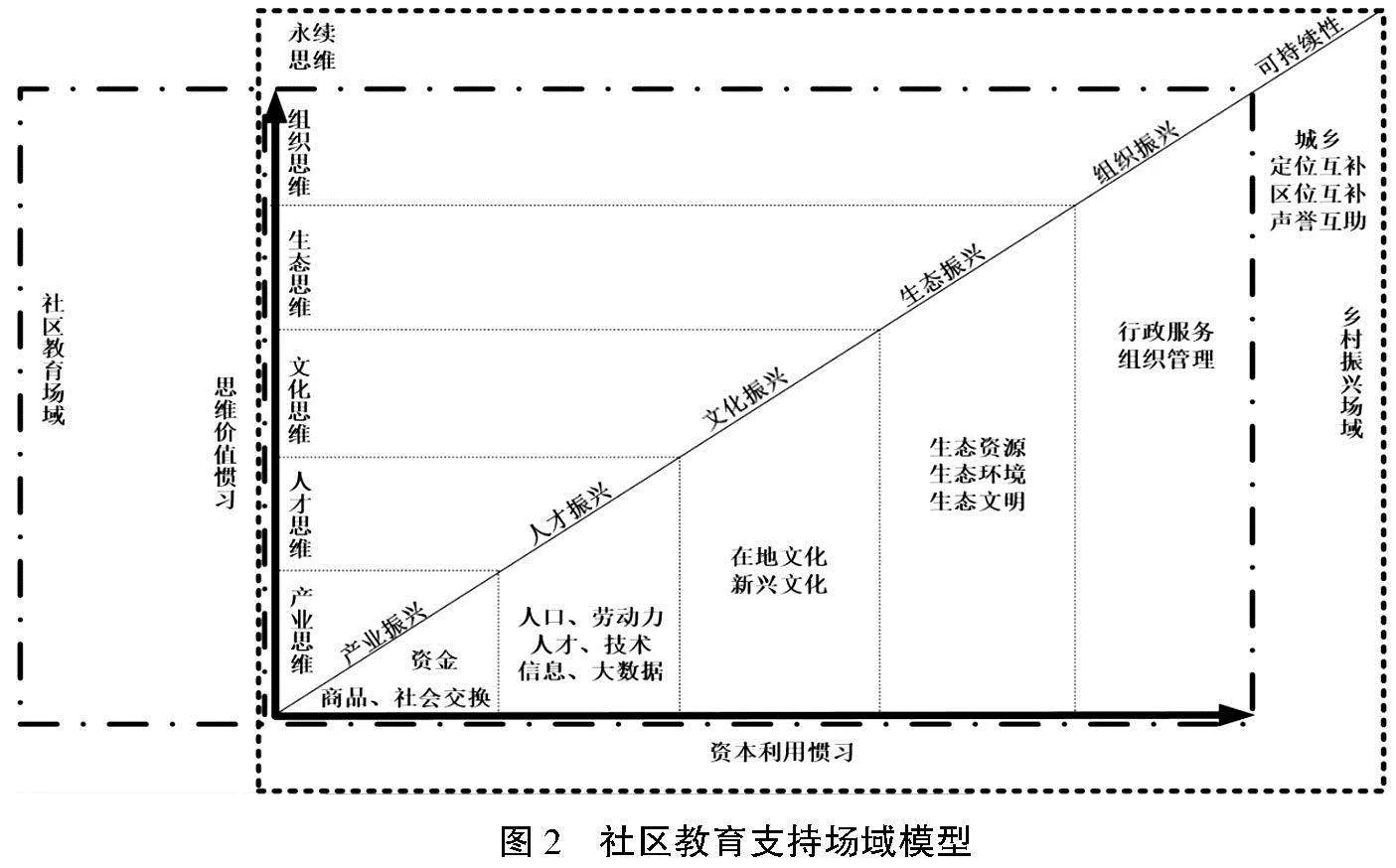

我国城乡场域二元对立是城乡融合场域形成的底色。城乡二元结构矛盾和“三农”问题的产生源于我国在单纯市场经济体制下为追求工业化和城市化加速,促使了农村资源要素大幅净流出[40]12-13。在城乡二元对立的宏观场域结构中,乡村亚场域在与城市亚场域的竞争网络格局中处于绝对弱势地位。在政府“亲资本”和“发展主义”惯习作用下,乡村资源要素被迫作“安排性流动”。新中国成立以来,乡村为国家工业发展和城镇化提供了大量农业剩余、廉价劳动力、土地和其他自然资源,为城市建设积累了巨额资金。城市依靠向农村转嫁发展成本减轻了多次经济危机所带来的巨大损失,完成了“软着陆”,乡村在中国历次经济危机中扮演了经济软着陆最基本的稳定器和调节器的角色[40]25。在城乡融合战略背景下,乡村要由被动转为主动,与城市享有同等的战略地位和要素流动话语权。在城乡融合场域下,城市场域和乡村场域日趋交融,且交叉融合的面积越来越大,次级场域间的交互与竞争也日趋频繁,由此构建城乡融合场域(见图1)。大虚线长方形框表示城市场域,大实线长方形框表示乡村场域,二者交集区域形成城乡融合场域。在城乡融合场域下,以乡村场域的“小农惯习”①为横轴,以城市场域的“市场惯习”②为纵轴,形成城乡融合场域中的资本竞争矩阵。

经济资本、社会资本、文化资本和象征资本在城乡两种不同惯习的联合作用下进行着不同范式的互动与竞争,其互动和竞争也必然受到各级亚场域的影响。经济资本是城乡融合场域中最基础性的资本。在城乡融合背景下,城市场域中包括资金在内的经济学意义上的泛资本(包括产业资本和金融资本)势必加速增量向乡村单向涌动,城乡商品交换日趋频繁,乡村特色商品或城市依托乡村生产的目标商品向城市流动,但城市场域中生产的商品更多地向乡村场域流动,引流了城市的生产剩余,拉动了乡村消费,满足了乡村居民对多样化商品的需求。随着我国城市规模扩大和城镇化率的提高,城市生态压力和土地供给压力与日俱增,在城乡融合阶段,乡村土地和生态资源客观上演变为“硬通货”。该场域中的社会资本包括行政服务、人口、劳动力、社会交换和大数据。行政服务能力和效力向来是乡村发展的短板,乡村要在城乡融合背景下走向振兴,必须汲取城市发展中积淀下来的有效行政服务经验和理念。乡村人口和劳动力是中国城市发展的重要社会资本,在中国过去几十年的发展中形成了壮观的“农民工”和“新兴无产阶级”。在城乡融合发展阶段,中国城镇化仍在推进,乡村人口和劳动力仍将向城市流动;因乡村振兴战略产生的社会学引力,城市人口和劳动力也会向乡村流动进行创业,在城乡二元结构时期流向城市的“农民工”和“新兴无产阶级”也会返乡就业、创业。在城乡融合场域下,城市特有的带有鲜明市场特质的社会交换行为将对乡村以传统乡土情缘为底板的社会交换行为产生巨大而深远的影响;互联网是城乡互动交流的“信息鹊桥”。在城乡二元对立阶段,城乡之间存在巨大的“信息鸿沟”,贫困偏远乡村甚至没有网络,二者信息传播量和传播丰度均不在一个量级,因此与大数据相关的社会活动也差异显著。在城乡融合阶段,互联网的“鹊桥效应”显著,城乡大数据相关社会活动也异常活跃,但短期而言,城市场域的大数据影响度远大于乡村场域的大数据影响度。文化资本包括教育、技术、人才、在地文化和传统,其中,教育是最基础和最核心的资本。在城乡融合发展中,城市要加大对乡村的教育支持与教育资源供给,强化对乡村技术和人才培训力度;发挥城市强主体意识优势,在在地文化和传统保护与发扬领域加强对乡村的教育支持,乡村利用自身的在地特色文化和传统优势为城市的文化和传统保护提供资源支持和发展灵感催化。象征资本包括城乡互补性定位、互补性区位优势和互补性社会声誉,其因具有隐蔽性,在城乡融合发展中容易被忽视。在城乡二元对立状态下,城乡所在地方政府根据各自区位优势制定了独立的发展定位,从而形成了不同的“社会声誉”,最终形成了“文明城市”与“文明乡村”两种截然不同的评价机制。在城乡融合场域下,城市和乡村要统筹考虑战略定位的互补性和协同效应,区位优势的可互补程度和区域协同效能是重要考量因素。城乡社会声誉不仅指经济学意义上的城乡地区生产总值排名,更要强调社会学意义的“发展伦理”指数。具体而言,一方面,城市发展有无走出以往经济发展中的一味向农村转嫁危机和成本的“剪刀差”老路,在多大程度上正向支持了乡村的可持续发展,并最终促进了城乡良性互补互惠性发展;另一方面,乡村的发展与振兴在多大程度上没有成为城市发展的负担或累赘,并最终对城市的持续繁荣起到锦上添花的作用。

上述各资本之间是相辅相成的关系,不同资本因数量、结构以及相互转化的样态或效率差异造成城乡居民所形成的权力也各异。各资本要素在城乡两种场域的两种惯习作用下相互竞争,并促使城乡居民形成新的惯习,城乡居民在新惯习和资本带来的权力制衡下使城乡融合场域达到阶段性平衡状态。以图1矩阵对角线为界,阴影部分表示“市场惯习”的影响度超越“小农惯习”的影响度,并使城乡融合场域处于阶段性稳定状态,但“小农惯习”在相当长的时期内仍然维持着影响力,在乡村振兴发展中是不可忽略的影响因素。

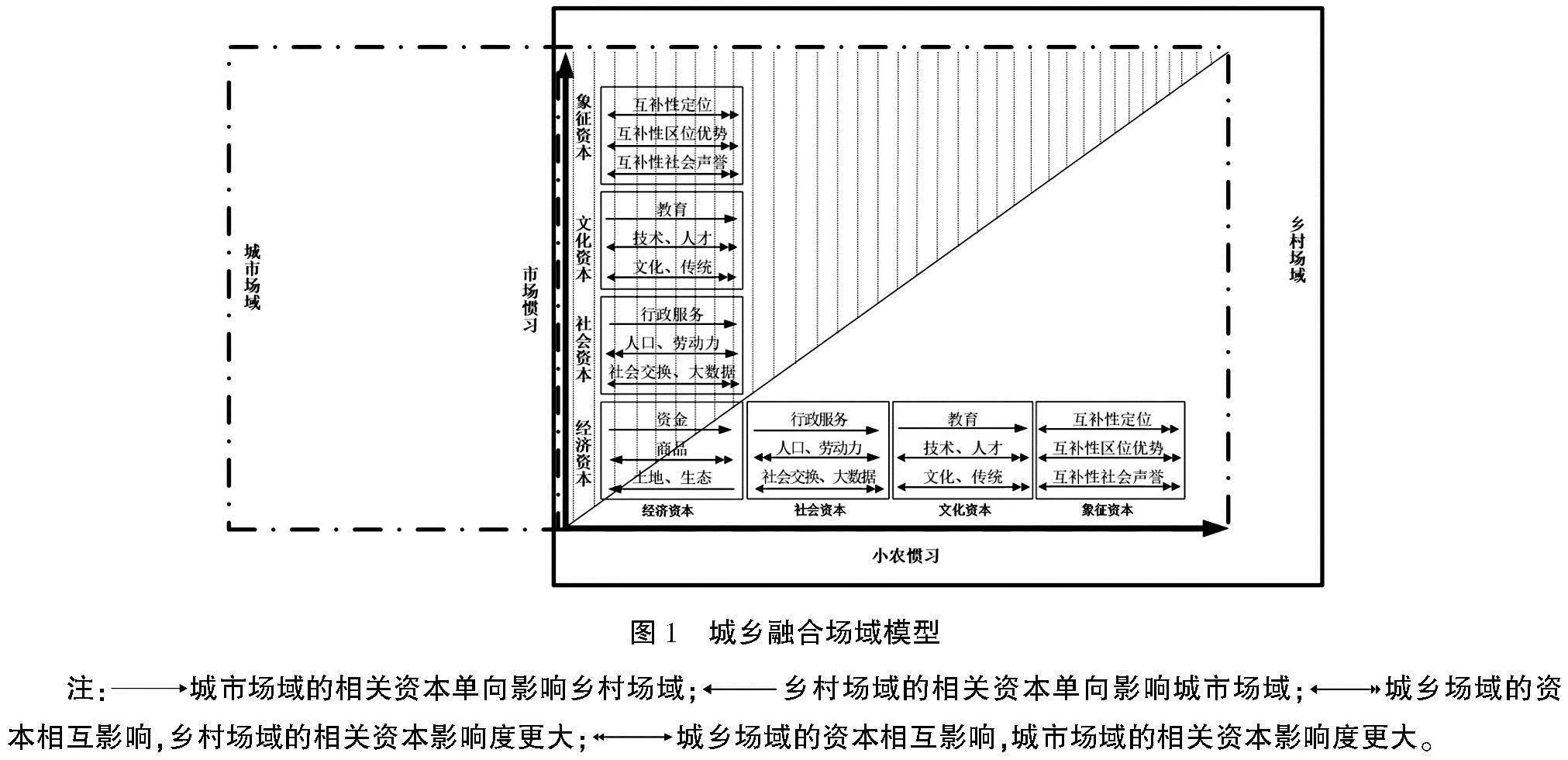

三、支持路径建构

社区教育场域与乡村振兴场域属于城乡融合场域的子场域,探讨社区教育对乡村振兴的影响不能忽略宏观场域对子场域的影响。城乡融合下的乡村振兴要走出以往“头痛医头,脚痛医脚”的困境,要放眼宏观场域,运用系统方法论和整体思维有机解决子场域的深层次问题。根据布迪厄场域理论,惯习具有持久性,对场域中参与主体的行为会产生深远的影响并最终影响场域的建构,因此要实现子场域的建构,就要充分发挥教育的思维培养与价值塑造功能,锚定解决乡村振兴发展中利益相关者的惯习问题。鉴于此逻辑,研究构建社区教育支持乡村振兴子场域模型(见图2)。

(一)子场域模型构建

如图2所示,左侧间断虚线小框表示社区教育场域,右侧虚线大框表示乡村振兴场域,二者交集部分为两个场域相互影响和竞争后形成的子场域。子场域仍受到社区教育场域中的“思维价值惯习”③和乡村振兴中的“资本利用惯习”④的双重影响。乡村振兴是包括产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴和组织振兴在内的全面振兴。这五个面向的发展要在宏观场域视野下综合考虑子场域中上述两种惯习的联合效用。具体而言,产业振兴领域要重视资金、商品和社会交换等资源要素的资本利用惯习的培养,要培养利益相关者的产业思维;人才振兴领域要重视人口、劳动力、人才、技术、信息和大数据等要素的资本利用惯习的培养,要强化人才思维的培养;文化振兴领域要重视在地文化和新兴文化等要素的资本利用惯习的培养,强化文化思维的培养;生态振兴领域要重视生态资源、生态环境和生态文明等要素的资本利用惯习的培养,重视生态思维的培养;组织振兴领域要重视行政服务和组织管理等要素的资本利用惯习的培养,强化组织思维的培养。不仅要实现乡村振兴的可持续发展,还要有效利用象征资本,即城乡定位、区位互补性和城乡声誉互助等要素的资本利用惯习的培养,强化对利益相关者永续思维的培养。

(二)基于场域模型的支持路径建构

基于上述宏观场域(见图1)与子场域(见图2)模型,建构城乡融合背景下社区教育对乡村振兴的支持路径。

1.培养产业思维,塑造经济资本、社会资本利用惯习

产业振兴既是乡村振兴的经济基础,也是城乡融合发展的动力源。产业思维是政府管理者和产业利益相关者应具备的最核心的软实力。地方政府要通过社区教育培养大产业思维和价值取向,即农村产业振兴不仅要考虑农村内部一二三产业之间的融合发展与新兴业态的培育,还要考虑在城市产业迭代升级的基础上,促进城乡一二三产业之间的良性协同融合发展。产业资本与金融资本是产业振兴的资金基础。资本使用惯习的塑造事关资本使用的效能实现度。当前,我国城市资本过剩已成不争的事实[40]286,在城乡融合背景下,城乡资本利用要通盘考虑。城市不能将农村视为资本“泄洪池”,即反对城市单向向农村转嫁资本风险的行为;农村也不能沿袭小农惯习将资本用作短期利益刺激,即反对乡村振兴中“亲资本”和“唯发展”的短视做法。商品生产与交换惯习的培养也很重要。要通过社区教育引导利益相关者统筹谋划城乡的商品生产布局,建立统一的商品市场和流通渠道体系,引导城乡商品生产者改变传统的城乡二元对立状态下的商品生产惯习,合理开发和利用生产资源,使生产能力调节处于较强的弹性空间。社会交换是重要的社会资本,由城乡二元结构所带来的城乡之间不平等的社会交换,尤其是资源要素的不平等交换现象突出。带有鲜明的城市惯习特质的城市凝视下的社会交换与带有独特的小民惯习痕迹的农村社会交换要向平等社会交换过渡,要从思维方式、价值观念和惯习形塑上长期坚持教育和引导。

2.培养人才思维,塑造人口、人才等社会资本、文化资本利用惯习

农村要发展,要振兴,人才是支撑。人才思维的培养要着眼于有效建设并运营好人口池、劳动力池和人才库,并在此基础上有效培养技术利用惯习、信息交换惯习和大数据思维。我国农村人口向城市流动是在城乡二元场域对立的情况下政府管理惯习与农民谋生惯习耦合的结果。1951年,政府组织的2 000万农民进城支援工业化建设[40]326,开启了农村人口进城的序幕;始于20世纪80年代的“农民工”,其全国总量到2022年年底已接近3亿人,当年在城镇居住的进城农民工已超过1.3亿人⑤。“城镇化”浪潮进一步起到推动作用,2022年年底,城市人口已达9.2亿人,农村人口仅有4.9亿人。历史上唯一一次城市人口向农村流动是20世纪60年代的“上山下乡”运动[40]326。面对城乡融合新场域的孕育,要通过社区教育,引导政府各级管理者和利益相关者树立人口资源和人力资源“融合思维”,要有建立符合城乡融合发展的城乡人口自由流动机制的意识,要重点解决城镇化造成的“农村空心化”问题,要让农村留得住人,安排上劳动力,吸引到人才,要让进城务工人员在失业状态下能够返乡创业,甚至让城市劳动力和人才愿意到农村创业、工作和生活。这需要以自上而下的模式,首先改变政府管理部门的人才管理思维和发展管理惯习,其次逐步有序建立城乡互补互惠型的统一的人口池、劳动力池和人才库。在人口出生率逐年下滑的背景下,还要引导城乡居民形成新的婚育惯习。管理部门要打破城乡技术壁垒,制定技术互助机制,消弭城乡之间的信息、数据鸿沟,通过社区教育重点引导农民改掉原有的点对点的技术获取惯习,要培养农民如何有效建立技术或产业习得思维,帮助农民树立大数据意识和运营思维,最终具备整合城乡大数据资源的能力。

3.培养文化思维,塑造文化资本利用惯习

农民工进城和城镇化这两项大规模并旷日持久的社会交换活动对村民的影响是巨大的。定期进城打工的农民工或进城后定居的“准产业工人”必然受到城市场域或城镇场域的影响。其根植于农村场域的文化意识和文化思想必然受到影响或冲击。返乡的农民工或“准产业工人”与留守在农村的居民在社会交换活动中必然对当地的在地文化产生影响,并形塑着村民原住地的文化活动惯习。此影响必然具有良莠两面性。社区教育的重要使命是逐步唤醒农村社区居民的在地文化意识和文化保护与传承思维,并在次级场域促进城乡优秀文化交流,逐步促使城乡居民尤其是农村居民形成新的文化活动惯习,从而既能有效保护农村的优秀传统文化和在地文化,也能衍生出符合乡村文化振兴期许的新兴文化,并有效利用城乡两种文化资本,提高新生代村民的软实力。引导城市居民发挥城市场域的文化优势,将优秀的城市文化利用惯习带到农村去从事文化创新、创业。

4.培养生态思维,塑造生态等经济资本利用惯习

生态资源与生态环境是重要的战略性经济资本。在国家自上而下的大力宣传、引导与管理下,生态意识虽已深入人心,但在“唯发展”惯习影响下,生态意识的唤醒和生态思维的培养仍很迫切。在城镇化进程中,城市场域向农村场域透支了太多的生态潜能。在城乡融合阶段,社区教育要走出传统的“生态保护+生态利用”的“小生态观”,换言之,传统生态意识的最大缺陷是单纯强调人对自然的权利和义务,忽视了“人”也是生态的一部分,要树立“大生态”观念和价值取向,即既要保护和合理利用生态资源和生态环境,更要尊重在地居民的“生态传统”或生态利用惯习。如有的农村在发展中出现了大规模“上楼”行为,农民被迫离开民居,住进高楼,这改变了村民的乡村生活样态,对其从事农事活动是不利的。甚至有农民因拆迁丧失了从事农业生产的机会,成为新时代的“无产阶级”,这有违乡村振兴的本意,因此社区教育的重要使命是要宣传和培养“大生态”思维,引导地方管理部门和城乡居民树立“大生态”文明观念,逐步形成“大生态”利用惯习。

5.培养组织思维,塑造行政服务等社会资本利用惯习

良好的行政服务与有效的组织管理是乡村振兴的保障,这也恰恰是农村发展的软肋,是发展中的欠债。这与基层管理部门在农村场域下形成的“等、靠、要、慢”惯习密切相关。具体而言,就是等着百姓找上门,有困难靠上级,缺什么找上级要,行政工作中只“管”不“理”或只“管”不“服”,服务主动性差,组织凝聚力弱,管理效率低下,因此组织思维的培养应该是自上而下的自我革新。要发挥城市场域的行政服务和组织管理优势,城乡社区教育联动,宣传和引导农村基层管理部门培养“组织思维”,树立“服务意识”,促成农村行政服务“主动”和组织管理“自立、自强”,从而提高行政服务质量和组织管理效能。

6.培养永续思维,塑造象征资本利用惯习

乡村振兴不是权宜之计,城乡融合发展不是阶段性行为,可持续是核心。地方管理部门不能固守“亲资本”和“唯发展”旧惯习,要努力培养永续思维,塑造象征资本共生互惠利用惯习。象征资本因其隐蔽性特征往往被地方管理部门和利益相关者忽视。在城乡二元对立场域中,诸如发展定位、区位优势、社会声誉等象征资本的城乡兼容互补性较弱。在城乡融合发展中,管理部门和城乡居民要秉持城乡共生共荣理念,在制定发展战略中要考虑城乡定位的互补性,既要审视城乡区位优势的互补互惠性,更要考量城乡发展社会声誉互鼎互助,形成综合影响力,促成城乡融合可持续发展。

注释:

①将乡村居民在特有的在地乡村人文、地理环境下历史性形成的乡村人格品质和思维范式概括为“小农惯习”,表现为勤劳质朴、务实感性、墨守成规、效率低下、缺乏主体意识和商业思维、创新精神较弱等。

② 将城市居民在特有的市场人文、地理环境下历史性形成的市民人格品质和思维范式概括为“市场惯习”,表现为勤奋果敢、灵活理性、善于革新,有较强的效率意识、主体意识、商业思维和创新精神等。

③教育的突出贡献在于对受教育主体的思维方式塑造和价值引导,并潜移默化影响其行为,因此将社区教育场域的主流惯习概括为“思维价值惯习”。

④资本因具有赋权的功能而在场域中具有核心作用,在乡村振兴发展中如何有效利用城乡融合场域中的四大类资本事关乡村振兴的成败,因此将乡村振兴场域的主流惯习概括为“资本利用惯习”。

⑤根据国家统计局公布数据得出。

参考文献:

[1]王芳,贾秀飞.双重互构逻辑下中国城乡关系的演进规律与时代抉择——基于马克思恩格斯城乡融合思想的分析[J].北京行政学院学报,2021(1):46-47.

[2]CAMILLA FITZSIMONS.Community Education and Neoliberalism (Philosophies, Practices and Policies in Ireland)[R].Ireland:Maynooth University,2017:3-4.

[3]崔珍珍,王甲乐,赵新元.我国社区教育研究热点的文献可视化分析[J].中国远程教育,2021(1):66-75.

[4]RICHARD R. WILLEY, F. J. VAN BORTEL. A Conceptual Framework for Programming Educational Television [J].Audiovisual Communication Review,1953(4):252-260.

[5]THOMAS J.POWELL,JOHN M.RILEY.The Basic Elements of Community Mental Health Education[J].Community Mental Health Journal,1970(3):196-202.

[6]LINDA DATCHER.Effects Of Community,Family,and Education on Earnings of Black and White Men[J].The Review of Black Political Economy,1980(10):391-394.

[7]ROY A.FOX.Should Hospital Ethics Committees Provide Community Education?[J].HEC Forum,1989(1):159-162.

[8]EMMANUEL D. K. FIAGBEY. Community Co-Operatives and Adult Education in Scotland and Ghana: Some Lessons from the Developed and Developing World[J].International Review of Education,1992(38):275-280.

[9]MELANIE GOLDMAN,CATALINA LASERNA, BBN CORPORATION.Building School Community Relationships:The Role of Higher Education National School Network Tested Research[J].Journal of Computing In Higher Education Spring,1998(2):44-70.

[10]COLETTE DUMAS.Community-Based Service-Learning:Does It Have a Role in Management Education?[J].International Journal of Value-Based Management,2002(15):249-264.

[11]REA FRASER,GLEN JAMIESON.Community Environmental Education:Challenges within the Biosphere Reserve Concept[J].Prospects,2003(3):293-302.

[12]PATRICIA CARTWRIGHT,JUDITH CHAPMAN,JACQUELINE MCGILP,et al.Reaching The Unreached Learner: Lifelong Learning, Adult And Community Education In Victoria, Australia[M].Netherlands:A. Oduaran and H.S. Bhola (eds.), Widening Access to Education as Social Justice,2006:193-207.

[13]ANDREA CLEMONS.School Decentralization in the Context of Globalizing Governance:International Comparison of Grassroots Responses[M].California:USC Rossier School of Education,2007:115-131.

[14]W.JAMES JACOB,STEWART E.SUTIN,JOHN C.WEIDMAN, et al.Community Engagement in Higher Education[M].University of Pittsburgh:Activity Theory in Education, 2015:139-151.

[15]ANTHONY AMALBA,WALTHER NICOLAAS KAREL" ANTON VAN MOOK,VIVTOR MOGR, et al.The effect of Community Based Education and Service (COBES) on Medical Graduates’ Choice of Specialty and Willingness to Work in Rural Communities in Ghana[J].BMC Medical Education,2016(16):9.

[16]JEAN-PAUL CARVALHO,MARK KOYAMA,MICHAEL SACKS.Education,Identity,and Community:Lessons from Jewish Emancipation[J].Public Choice,2017(171):119-143.

[17]MORA CLARAMITA,ELSA PUDJI SETIAWATI,TRI NUR KRISTINA.Community-based Educational Design for Undergraduate Medical Education:A Grounded Theory Study[J].BMC Medical Education,2019(19):258.

[18]IRMA ARTEAGA,PAUL GLEWWE.Do community factors matter? An Analysis of the Achievement Gap between Indigenous and Non-Indigenous Children in Peru[J].International Journal of Educational Development,2019(65):80-91.

[19]BENJAMIN GREEN. In Pursuit of an “Ethos of Community”:Postdigital Education in the Age of Covid-19[J].Postdigital Science and Education,2020(2):681-689.

[20]PIATA ALLEN,TONY TRINICK.Gency-Structure Dynamics in An Indigenous Mathematics Education Community in Times of An Existential Crisis in Education[J].Educational Studies in Mathematics,2021(108):351-368.

[21]JESSICA BATE,UNA O’CONNOR BONES.Community Conversations:Deliberative Democracy,Education Provision and Divided Societies[J].SN Social Science, 2021(1):45.

[22]BRYAN J. HAINS, KRISTINA D. HAINS,NEIL A. Knobloch.Examining the Dynamics of Field Philosophies and Epistemologies within Community Development Education,Examining the Dynamics of Field Philosophies and Epistemologies within Community Development Education[J].International Journal of Community Well-Being,2021(4):245-261.

[23]聂玉霞,周敏.农村社区教育空间生成及拓展研究——以鲁南D社区为例[J].成人教育,2021(8):11-16.

[24]崔行臣.城乡统筹背景下农村社区教育信息化体系建设模式研究——以山东省为例[J].成人教育,2018(3):38-41.

[25]路长明,陈成.中美社区教育管理体制比较研究——基于“结构—功能主义”的理论分析框架[J].成人教育,2020(12):86-93.

[26]王扩建,张冬婷.积极老龄化视阈下社区老年教育发展路径研究[J].中国成人教育,2023(11):58-62.

[27]李顺田.数字化教育背景下社区教育智慧学习模式研究——评《智慧学习社区》[J].中国高校科技,2023(7):97-98.

[28]陈湘满,张凌琳.乡村振兴战略助推新型农村社区建设的路径思考[J].安徽农业科学,2023(9):241-243.

[29]桑宁霞,樊云静.乡村振兴战略下农村社区教育的问题与改进策略研究[J].中国成人教育,2022(13):73-80.

[30]杨智,杨定玉,陈亦桥.城乡融合视域下易地扶贫搬迁移民社区教育发展探究[J].现代远程教育研究,2021(1):56-64+86.

[31]丁红玲,张境芳.乡村振兴视域下农村民间组织参与社区教育研究[J].职教论坛,2020(10):103-108.

[32]王凌宇,江小莉,郑逸芳,等.社区教育激发乡村文化振兴内生动力的路径探析[J].中国远程教育,2020(9):70-75+77.

[33]杨海华,李芷璇.乡村振兴背景下社区教育培育乡村终身学习者的构想[J].职教论坛,2020(2):101-107.

[34]杨智.乡村振兴背景下新型乡村社区学校的建设探究——基于川南地区S村社区学校建设的启示[J].贵州社会科学,2019(1):84-91.

[35]皮埃尔·布迪厄,华康德.实践与反思[M].李猛,李康,译.北京:中央编译出版社,2004.

[36]PIERRE BOURDIEU.The forms of capital[M]//RICHARDSON.Handbook of Theory and Research for Sociology of Education.New York:Greenwood Press,1986:15-16.

[37]皮埃尔·布迪厄.实践感[M].蒋梓骅,译.南京:译林出版社,2012:205.

[38]LEBARON FRDRIC.Symbolic Capital[C]//MICHALOS,A.C..Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research.Springer,Dordrecht,2014:6537-6543.

[39]张宗帅.布迪厄象征资本概念与马克思生产性理论的对话——时间社会学视角下的分析[J].理论界,2020(8):15-22.

[40]温铁军,等.八次危机——中国的真实经验[M].北京:东方出版社,2013.

Construction of the Path for Community Education to Support Rural Revitalization under the Background of Urban-rural Integration

—— Based on Field Theory

Abstract:The urban-rural integrated development is a national strategy and an important strategic background for rural revitalization. The impact of community education on rural revitalization is deep and multi-dimensional, so it is necessary to reflect on the impact with systematic and holistic thinking. On the basis of literature research, this paper uses Bourdieu’s field theory to analyze the field relationship between urban-rural integration, community education as well as rural revitalization, systematically establishes the urban-rural integration field model and the community education support field model from macro to micro view, and constructs the support path based on the above field models, that is, to give full play to the thinking training and value guiding functions of community education; to train urban-rural administration personnel and stakeholders, based on the field system, in their" industrial thinking, talents thinking, cultural thinking, ecological thinking, organizational thinking and sustainable thinking;" to systematically shape their habits of utilizing economic capital, social capital, cultural capital and symbolic capital, so as to achieve healthy and sustainable development of rural revitalization, and further promote the shaping of inclusive urban and rural fields integration.

Key words:Urban-rural integration; Community education; Rural revitalization; Field; Path