新世纪以来我国教师形象研究综述

2025-01-24夏巍范宇辰

摘要:运用CiteSpace可视化分析工具对新世纪以来教师形象研究中的1 075篇文献进行信息挖掘,从发文总量统计、核心作者分析、研究机构梳理、关键词及研究热点与前沿展望等角度展开研究,归纳我国教师形象研究现状与热点,探析学术发展前沿与趋势。结果显示,我国教师形象研究经历初创发展期、波动下降期、多元井喷期、高位趋稳期等四个阶段;“师德建设”“职业形象”“为人师表”是教师形象研究的三大热点。研究建议需进一步澄清教师形象内涵,建构学术研究共同体,助推研究模型创新变革,拓宽教师形象研究路径。

关键词:教师;教师形象;形象建构;可视化;CiteSpace

中图分类号:G451

文献标志码:A

文章编号:1009-4156(2025)01-0010-07

一、研究缘起

习近平总书记指出:“每个人心目中都有自己好老师的形象。做好老师,是每一个教师应该认真思考和探索的问题,也是每一个老师的理想和追求。”[1]教育推动着社会的发展,教师作为教育事业的重要组成部分,其形象随着人们对教育的认识和理解不断变化。教师形象代表了一个社会对教师的理想要求,新世纪以来,社会对教师素质的要求越来越高,教师形象随之成为研究热点话题。对教师形象的研究“折射出时代和社会对教师的期望,并反映了特定的教育理念与价值追求”[2]。进入21世纪,教育改革不断推进,教育理念和教学方法不断更新,在此背景下,教师形象的研究不断深化。借助于CiteSpace可视化图谱和表格来展现教师形象领域的研究历程、现状、热点及前沿,以期为教师形象的深度研究提供理论借鉴与有益参考。

二、研究设计

(一)研究方法

CiteSpace软件是德雷克赛尔大学(Drexel University)信息科学与技术学院的陈超美教授开发的文献可视化分析软件,研究者能够借助于该软件将研究内容转化为知识图谱,清晰显示出一个学科或知识域在一定时期发展的趋势与动向[3]。运用陈超美教授开发的CiteSpace软件,对2000—2022年我国教师形象的研究领域进行汇总和剖析,并对该研究的发展趋势及未来路径作出预测,进而促使教师形象及其相关研究的发展。

(二)数据来源、清洗与转换

为全面系统梳理分析国内期刊对我国教师形象研究的发展进程,以中国知网(CNKI)数据库为数据源,以“教师形象”为检索主题,检索国内中文学术期刊。时间跨度为2000年1月1日至2022年12月31日,检测时间为2023年9月9日,最后经过人工筛选,去除与研究相关度较低的文献,获得1 075篇有效文献。将1 075篇有效文献全部以Reforks格式导出,并命名为“download_x.txt”后导入CiteSpace软件,版本为6.1.R6,进而设置合适的阈值绘制知识图谱(部分图表省略,如有需要请联系作者)。

三、教师形象研究的整体概况

(一)发文总量统计

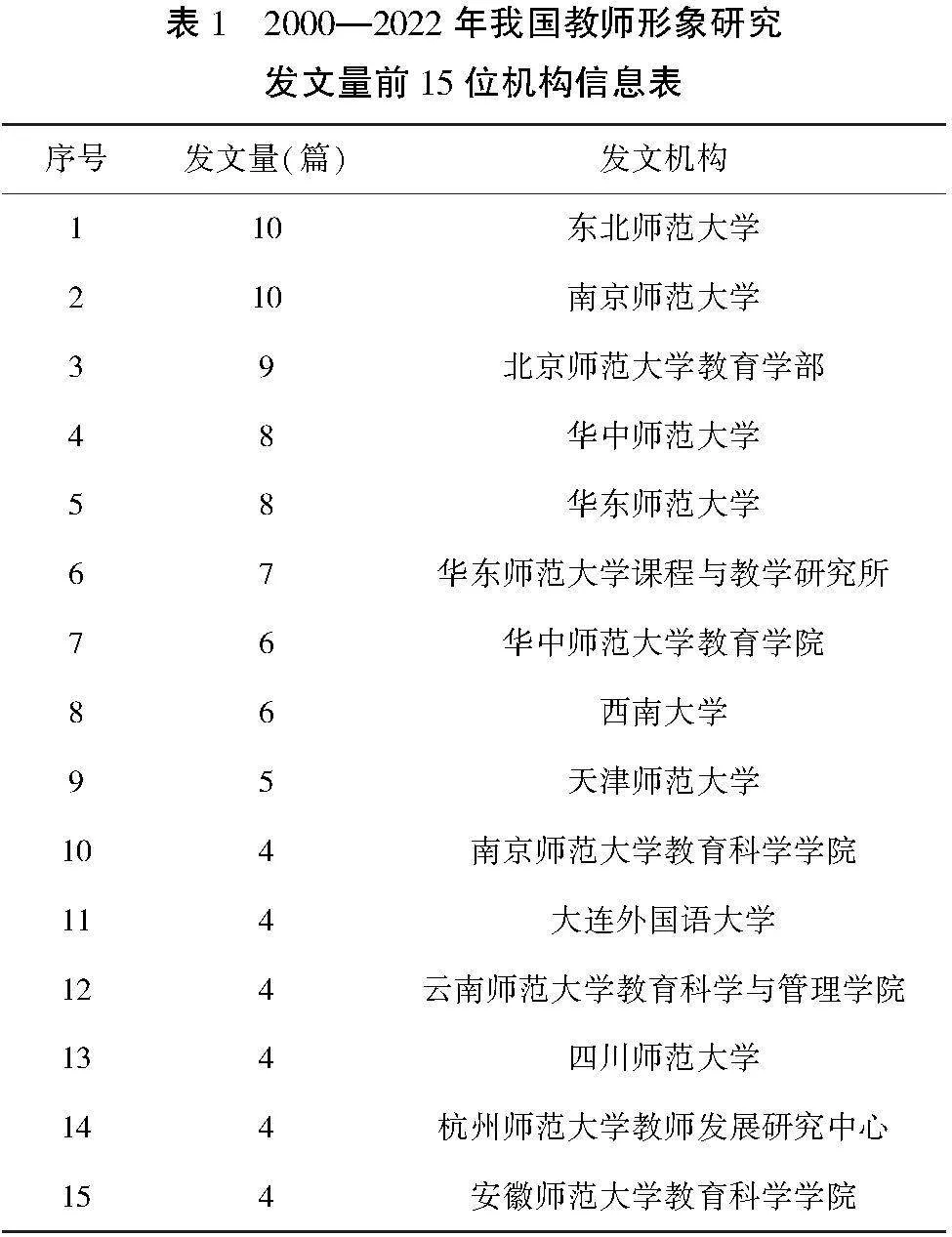

年度发文总量的统计可以帮助我们获知学术界对某些特定领域的重视程度。以检索获得的有效文献的发表年份为分类依据,统计出2000—2022年间以教师形象研究为主题的年度发文量,如图1所示。

从图1所示的每年文献发文量来看,新世纪以来我国教师形象研究年度发文量呈整体上升趋势,说明该领域愈发受到学者的关注。21世纪以来,每年的发文量呈“先增长,后平缓”的趋势,即2000—2012年期间发文量有较大幅度的提升,这与该时间段国内所颁布、实行的《国务院关于基础教育改革和发展的决定》《教育部关于大力推进教师教育课程改革的意见》等文件密切相关,这些文件旨在强调优化教师队伍建设、推进教师群体高质量发展。虽然2012—2022年间增速开始明显减缓,但发文量仍在较高水平,这可能与该时间段制定并发布的《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务质量的意见》有关,相关权威文件的颁布进一步助推公众对教育的重视,引发学界对教师形象的探讨。以上文件均反映出学者在政策指向下对教师形象的研究兴趣较高,该研究领域备受关注。每年产出成果丰富,有助于推动教师形象研究的深化和细化,为研究领域的拓展提供了良好环境。

(二)核心作者分析

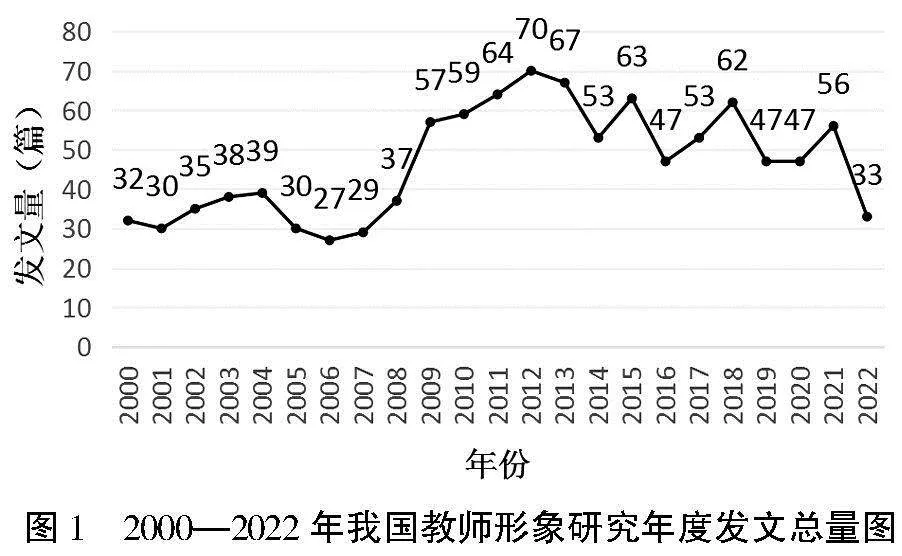

核心作者是指对某一研究领域的发展具有较大贡献的主要研究者,是科研文献产出中必不可缺的角色,分析这一群体有利于把握该研究领域的主要研究者和整体研究态势[4]。作者共现分析是对文献中作者信息的量化,通过共现图谱来揭示特征项的隐含意义和作者之间的关联程度的一种方法。为深入了解作者们的合作关系和相互之间的联系,采用CiteSpace6.1.R6软件进行可视化分析,将时间跨度设置为“2000—2022年”,时间切片(Time Slice)设置为“1年”,选择“Author”,Top N设置阈值为50(每年排名前50),进而绘制出我国教师形象研究作者合作网络图,结果如图2所示。

由图2可以看出,图谱连线较少,网络密度(Density)仅为0.0004,说明该图谱的结构非常松散,这也表明了该领域的发文作者在整体上呈现分散的状态,作者间的合作联合度不高,并未形成成熟核心领域团体,呈现“小团体,大分散”的合作格局。其中,发表相关论文最多的是徐娜娜(5篇),其次是阮成武、冯铁山和刘璇(各3篇)。这些高产作者的研究内容多涉及孔子人师典范的形象、教师专业形象的现实建构、教师形象重塑与现代化转型等问题。由此可见,学者们对教师形象研究不仅关注历史维度,还强调现实意义。

(三)研究机构梳理

机构共现图是对该领域具有影响力的机构信息的直观展示,从而为国内相关机构后续寻找合作机构提供参考信息。运用CiteSpace6.1.R6软件进行可视化分析,将时间跨度设置为“2000—2022年”,时间切片(Time Slice)设置为“1年”,选择“institution”,Top N设置阈值为50(每年排名前50),得出机构共现图谱。对其发文量排在前15位的机构进行进一步的梳理分析,经统计得出,排在前15位的机构发文量大于3篇(见表1)。

根据机构合作网络图谱可知,共有1 079个节点(Nodes)和126条连线(Links),即1 079所机构和126组合作关系。结合表1,从发文量大小的角度来看,其中节点最大的是东北师范大学和南京师范大学(各10篇),说明发文量最高。其次为北京师范大学教育学部(9篇)、华中师范大学和华东师范大学(各8篇)、华东师范大学课程与教学研究所(7篇)。而位居其后的高校发文量旗鼓相当,譬如西南大学(6篇)、大连外国语大学(4篇)、四川师范大学(4篇)等。由此得出,发文机构多为师范院校及其二级学院。另外,从地域分布情况来看,研究机构的主力集中于教育部直属师范学校,带动周边各级学校、幼儿园开展合作研究,如华东师范大学与上海市闸北区第一中心小学在《今天,应该有怎样的教师形象?》中合作探讨新世纪教师形象的构建方向,北京师范大学与华中师范大学在《“德性”与“智性”文化下的教师形象——孟子与亚里士多德教师观之比较》中开展理论研究等。从一定程度上反映出国内教育部直属的师范学校与其地理位置相邻的高校,成为国内关于教师形象研究机构的中枢力量。由于其网络密度(Density)为0.0004,仅有小部分机构相互联系,无明显结构化表现,因此反映出目前关于教师形象的研究尚未形成稳固的跨区域、跨院校、跨机构的合作群。

四、教师形象研究热点与趋势分析

通过分析关键词共现、关键词聚类、关键词时区、关键词突现来探讨我国教师形象的研究热点与趋势前沿。

(一)关键词共现分析

关键词共现网络可以展现一段时间内相关文献集中反映出的研究热点词汇[5]。关键词共现代表着近年来我国教师形象研究领域中的研究热点,从而剖析热点。运行CiteSpace6.1.R6软件,将时间跨度设置为“2000—2022年”,设置“1年”为时间切片(Time Slice)值,选择节点类型“keyword”,Top N设置阈值为50(每年排名前50),对节点的各项阈值进行调节之后,绘制出关键词共现网络知识图谱。

图谱由1 703个节点(Nodes)、4 032条连线(Links)组成,网络密度(Density)为0.0028。图谱的每个节点代表一个关键词,节点越大,出现频次越多。节点之间的连线越粗,共现频次越高。其中,研究热度最高的关键词是“教师形象”,其出现频次最高,是因为本次研究的主题正是“教师形象”,所以呈现出最高频次效果。词频较高的关键词主要有“教师”“形象”“体育教师”“形象塑造”“职业形象”“塑造”“媒介形象”“幼儿教师”“高校教师”“乡村教师”“人格魅力”等。总体来看,关键词共现图谱反映了教师形象相关研究的热点主题,展现了相关研究在生成、推进和发展中的聚焦点。

(二)关键词聚类分析

聚类分析是指通过对所收集的相关数据进行分类,将类似的研究对象进行集合分组,呈现出某一研究领域内的主题结构[6]。高频关键词可以映射某一研究领域的热点主题,借助于关键词聚类图谱能够对教师形象研究热点主题窥视一二。运用CiteSpace61R6软件的聚类功能,在关键词共现网络的基础上,对关键词进行聚类,以得到我国教师形象研究的关键词聚类图谱。将关键词聚类的“Display The Largest K Cluster”中的K值设置为9,共生成9个聚类,即#0~8,得到关键词聚类的可视化图谱,此聚类可用于探赜2000—2022年我国教师形象研究的热点主题。

由本次关键词聚类的可视化结果可知,教师形象研究的关键词聚类图谱的连接密度(Density)为00048。聚类模块值(Modularity Q)等于0.6546,大于0.3,意味着该聚类的结构显著;聚类平均轮廓值(Sihouette S)等于0.937,大于0.7,意味着该聚类结果是令人信服的[7]。得到的聚类标签依次为“聚类0教师形象”“聚类1教师”“聚类2体育教师”“聚类3媒介形象”“聚类4形象塑造”“聚类5师德建设”“聚类6职业形象”“聚类7人格魅力”“聚类8为人师表”。综合关键词共现图谱和关键词聚类图谱,关键词、聚类标签数量较多,表明我国教师形象研究热点呈现出多元特点。以下是对该领域文献相关主题进行具体的内容分析。

1.师德建设。所包括的关键词主要有师德建设、新形象、与时俱进、教育部、教师职业行为、关爱学生等。师德是教师素质的核心要素,师德建设有助于形塑教师的师德形象,师德形象是教师形象的核心组成部分。1996年,中共中央、国务院发布的《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》明确指出,建设高质量的教师队伍,是全面推进素质教育的基本保证,而实施素质教育,关键在于教师素质,教师素质的核心是师德[8]。2019年11月,教育部等七部门联合印发《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》,成为全面谋划师德师风建设新格局的顶层设计,可见师德建设中政策指导发挥着引领性作用。各方学者在教育部的政策指引下,将研究重心偏向教师师德建设,与时俱进,对焦教师职业行为。林崇德将教师师德划分为师业、师爱、师能、师风等四部分[9],为师德形象研究的划分提供一定依据;樊淑玲和苏义民认为,教师职业道德是教师在教育工作中必须遵循的一种行为准则[10],师德在教师形象塑造中至关重要。

2.职业形象。涉及的关键词主要有职业形象、专业发展、公关技能、专家、交互性、变通性、师范教育制度等。教师的职业形象是一名教师专业能力的外显,师职形象是公众对教师职业的总体性认识,该要素指向关注教师的专业能力。王映骞研究表明,在典型的幼儿教师形象中,职业形象体现了专业能力过硬、师德亟待加强的特征[11];范红梅指出,“学高为师,身正为范”,精神明亮的教师必须有丰富文化的濡养、丰赡学养的积淀,才符合教师形象的时代诉求[12]。

3.为人师表。所包括的关键词主要有为人师表、个人形象、公共关系、礼仪修养等。为人师表是教师形象研究中对个人形象的表征,个人形象则是教师示范性的外在表现。教师应致力于塑造其典范性形象,这不仅体现在对教学细节的严谨把握和对礼仪的重视上,更在于对个人形象的精心雕琢。在服饰与仪容仪表方面,教师需遵循职业规范,同时兼顾工作要求与职业形象的内在要求,以彰显专业素养与学术风范。鲍日新和王嘉曦认为,教师的外展形象由得体的仪容仪表、儒雅的气质举止、规范的语言表达组成,而教师妆容、服饰、色彩等视觉形象各个要素设计,既要符合其个性特点,更要体现这个“知性群体”的“共性之美”[13];王涵奕指出,当代教师对自我师表形象的认知基础是将自己视作一个完整的、普通的个人而非完美的万世之师[14]。

以上三个聚类涵盖了教师形象塑造所要关注的类别。良好的教师形象塑造,有助于提升教师的社会影响力,吸引更多的优秀师范生加入教师队伍,激发在职教师工作热情,有利于全社会真正认识教师、理解教师[15],因此教师形象塑造意义重大。在教师形象塑造中,有部分学者划分出师德形象、师职形象、师表形象等三个维度,以此将教师形象的要素构成具体化,从而开展教师形象研究。刘丽辰指出,在教师形象塑造上,形成了具有中国特色的师德形象、师表形象和师职形象[16]。由此可见,我国在教师形象研究方面,主要集中于教师师德形象、师职形象和师表形象,并在其之下衍生出诸如不同学科、不同学段、不同表征方式以及不同理论视角下对教师形象研究的多方位探究,在理论观照与现实回归两个方面均发挥了重要作用。

(三)关键词时区分析

时区图能够从时间维度表征研究主题的演进路径,从而清晰展现文献的更新及相互影响[17],它着重反映了关键词在不同时间段的分布和变化情况,因而能够从时间维度帮助我们把握该研究领域的主题及变化趋势[18]。CiteSpace软件的时区图功能有助于清晰展示教师形象研究的演进路径,相同时区内的文献是该文献首次被引用的时间,而图中的连线则反映出承接趋向。为了更直观地展示教师形象研究的热点演化动态,在CiteSpace6.1.R6中将关键词共现视图模式切换至时区图,将关键词的频次阈值设置为4,绘制出关键词时区图。基于我国教师形象研究关键词时区图,结合图1发文总量图,可综合将教师形象研究分为四个阶段。

第一阶段为初创发展期(2000—2004年)。在对研究历程进行阶段性回顾中,结合新世纪政治经济环境、教育政策方针、社会教育诉求等变化,可知该阶段研究处于政策导向、外部指引的基础层面。如1997年国家教育委员会基础教育司与《人民教育》编辑部联合召开了师德建设座谈会,在会上,教师应以怎样的姿态树立自身的良好形象,促进经济建设和社会主义精神文明建设,成为人们普遍议论和关注的焦点[19]。而后《人民教育》杂志成立教师形象专栏,投稿数量激增,关于教师形象的研究也随之呈现爆发式关注。在该阶段,学者们对教师形象研究的关注点与时俱进,主要包括新时期教师形象的建构、设计,强调师德形象、专业发展、外在形象等,聚焦形象美的讨论。

第二阶段为波动下降期(2004—2006年)。虽说教师形象研究总体呈上升趋势,但在此期间也存在下降区间。2004年文章数量达到39篇,此后发文量呈现下降趋势,2006年发文量仅27篇。该时期研究在教师形象的设计层面的基础上增添了原因探析、学生视角,热点话题有因素分析、形象再塑、平等、新课程等。研究角度虽有所扩大,但多处于描述性研究且停留在外在形象的宏观研究居多,发文量有所降低,可见教师形象研究在这一时期亟须深化。

第三阶段为多元井喷期(2006—2012年)。该阶段发文量不断增多,并于2012年达到顶峰70篇。该阶段教师形象研究的学术成果数量增加,学术产出内容逐步丰富,不仅有基本原理方面的研究,还开始关注实践等方面的研究,标志着教师形象在研究领域受到空前关注。在此期间,有关教师形象研究的热点涉及媒体、内容分析、形象变迁、教师隐喻、复杂人、启示等,逐步从宏观形象设计扩展至微观且深度的研究。

第四阶段为高位趋稳期(2012—2022年)。在此期间,相关研究的发文量总体呈现高位且趋稳的形势。研究方法出现眼动实验、理论框架梳理,关注视角从一线教师扩至人民网、人民日报、新浪网等媒体报道的社会形象,研究群体范围上至高校教师,下至幼儿教师,关注中职教师。值得注意的是,新时代以来,尤其是2018年1月,《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》出台,指明了新时代教师队伍改革的方向,规划了新时代教师队伍建设与发展的蓝图。习近平总书记多次强调教师的重要性,提出了“‘四有’好老师”的殷切希望。基于此,教师形象研究侧重教师队伍建设、新时代教师形象构建、理想形象路径等,研究视角向未来展望。

从时区图的研究热点的演变趋势来看,自教师形象研究多元发展的新世纪以来,我国对该领域的研究演进路径涉及产生背景及缘起、意蕴挖掘、前沿路径。研究逐渐细化、深化并趋于成熟。

(四)关键词突现分析

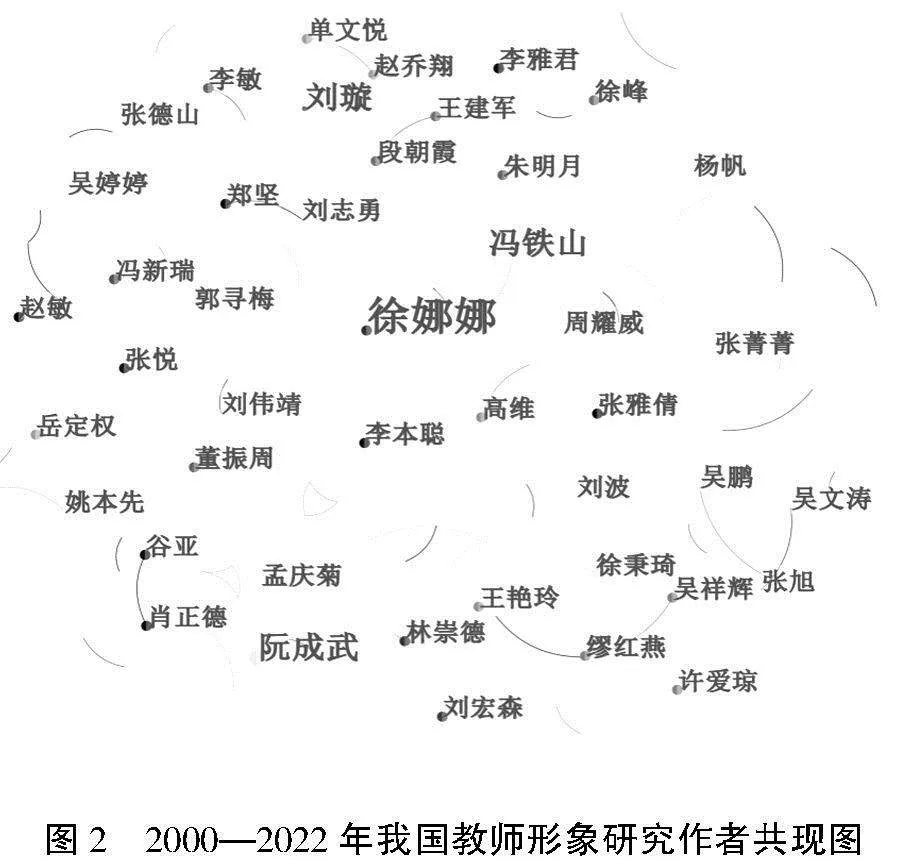

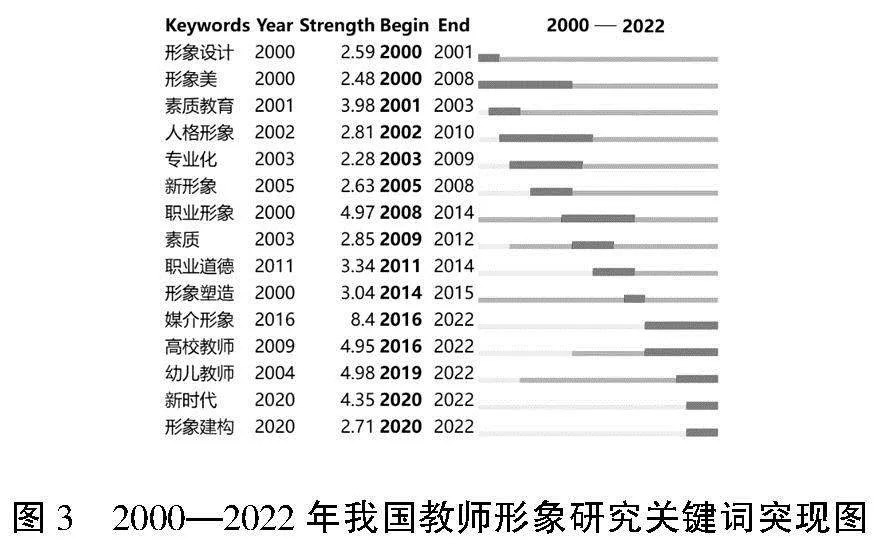

对关键词突现进行分析能直观反映该领域研究的热点嬗变情况,有助于该领域的研究前沿展望。而研究前沿的概念最早是由普赖斯引入的,用来描述一个研究领域的过渡本质。突现词指在较短时间内出现较多或使用频率较高的词,根据突现词的词频变化可以判断研究领域的前沿与趋势[20],研究前沿也必须在分析突现词的基础上展开。对于教师形象研究的前沿领域和趋向,可借助于CiteSpace软件的突发性探测(Busrt Detection)算法进行追踪得知,即利用CiteSpace软件,在关键词时区图的基础上,生成2000—2022年教师形象研究文献前15个关键词的突现情况[21],如图3所示。

图3为该研究领域前15的突现关键词,直观展示教师形象研究在各个时间段内突出受到关注的研究热点及研究前沿,在一定程度上可为相关研究者提供更加直观的研究切入点。

从突现强度来看,可将其分为平稳型和激增型两大类。平稳型突现词有“专业化”“形象美”“形象设计”“新形象”“形象建构”等,而“媒介形象”“幼儿教师”“职业形象”“高校教师”“新时代”等为激增型突现词。其中,突现强度最大的是“媒介形象”,突现率为8.4,突现年份为2016年,突现时间持续至2022年,说明该主题在教师形象研究中关注度最高。教师形象中的“媒介形象”主要依附于文艺作品中塑造出来的生动具体的、引起人们思想和情感共鸣的教师形象,随着网络技术的发展,自媒体对教师的报道,对于教师在社会群体心中的形象塑造起到至关重要的作用。例如,有学者以影视作品《老师·好》为例,从教师的思想品质、人格、行动等要素剖析其中教师形象的呈现、变迁等[22]。宋黔云指出,近年来,在影视作品中塑造了许多教师形象,为我们进一步了解“人类灵魂的工程师”这一群体提供了一种别具一格的视角,反映了社会大众对教育和文化的心理表达,反映了教师形象的历史变迁过程,是受教者的心理需求不断变化的有力明证[23]。刘建银和李霜发现大众媒体对“国家教师”形象的刻画和宣传起到了传递教师精神、端正教师形象、唤起社会尊重教师的功效[24]。

从突现时间来看,“形象设计”“素质教育”“专业化”等多数关键词已经停止了突变,说明研究热点在不断更新迭代,部分关键词不再是教师形象研究的最前沿。而“媒介形象”“高校教师”“幼儿教师”“新时代”“形象建构”等五个关键词,分别从2016年、2019年、2020年开始突变,至今尚未停止突变,且具有较高的突现率,可以看作现阶段教师形象研究中影响力较大的前沿热点领域。再结合时区图第四阶段的研究重点可知,教师形象的前沿研究强调立足新时代,融入信息技术、社会背景等,落实形象构建,同时在研究群体范围上,形成上达高校教师、下至幼儿教师的新路向,为教师形象研究的可持续发展探寻新生动力。

五、结论与建议

(一)结论

基于新世纪以来我国教师形象研究的文献,从发文量、作者、机构的整体概况和热点剖析、主题聚类、演进路径、研究前沿展望的研究热点与趋势分析中,得出以下结论:在发文量上,在新世纪国家政策指引下,发文量呈“先增长,后平缓”的总体上升趋势。在研究现状上,核心研究者众多,主要以徐娜娜、阮成武、冯铁山、刘璇、林崇德、许爱琼等人为代表。权威机构以师范类院校为主,但不同学者之间、不同机构之间缺乏交流,合作较少,还没有形成稳定的核心研究合作群及机构合作群。在研究热点上,“体育教师”“形象塑造”“职业形象”“媒介形象”“幼儿教师”“高校教师”“乡村教师”等是教师形象研究的热点话题。在研究路径与前沿上,根据关键词时区图和关键词突现图可知,从以往的围绕“形象塑造”“形象设计”等关键词集中展开转变到当前聚焦“新时代”“高校教师”“幼儿教师”“路径”等关键词,在各研究阶段均突显其现实意义。“新时代”“学前教育”“乡村教育”“媒体时代”等是当前值得重点关注的前沿问题。

(二)建议

1.鞭辟入里,澄清教师形象内涵。对教师形象研究的先决条件是澄明教师形象的内涵。借助于CiteSpace对国内相关研究进行梳理发现,有学者通过与本质主义取向的教师教育研究话语对比,阐明了“形象”的内涵及其情境性与动态生成性[25]。由此,对教师形象的研究亟待向内探寻,在动态的情境中去厘清教师形象的内涵与外延,突破优秀教师形象思维定式,创新研究范式。在教师形象的研究中,研究者应对教师职业有全面而深刻的认知,窥见优秀教师形象的固有本质,结合新时代背景,从外显到内核,从设计到再塑,在历年来的教师形象变迁中,更新教师形象定式观念。

2.共建共享,建构学术研究共同体。目前,我国教师形象研究的机构众多,主力军为师范类院校学者,部分研究呈现出高校研究者与各级各类一线教师共研情况。研究对象多元,涉及各级各类学校,主要研究对象为幼儿教师、高校教师、体育教师、乡村教师等。通过作者群现状的分析发现,各作者、机构间并没有形成稳固的合作群。在后续研究中,研究者应交流合作,集思广益;研究机构应向外扩展,不拘泥于高校合作,共建共享,与各级各类学校、研究所构建紧密的学术研究共同体,完善协同机制,拓宽主力范围,深化联合研究。

3.信息赋能,助推研究模型创新变革。通过对已发表的相关文献梳理发现,随着大数据测评、计算机软件等技术的不断发展及与教育的深度融合,Bicomb、SPSS、NVivo等科学研究工具也成为各师范类院校学者在研究过程中的辅助手段,带来了研究方式的变革,进而引发教师形象研究的新转向。在人工智能视域下,教师形象研究应该借助于科技创新,加强信息工具的支撑作用。探索适用于教师形象的研究工具,不断选取、融合新方法、新内容、新样本、新工具,适应教师形象研究领域数据的多模态倾向,从而丰富教师形象研究内容及方法体系。比如,运用信息技术打破研究空间壁垒,善于使用工具爬梳整理资料。这就要求研究者做到兼具广博知识与扎实掌握科学方法,必须依托信息技术,把握先进的研究方法,探寻创新性的研究视角。实现智能时代教师形象研究机制和现实应用的创新,形成教师形象研究新生态。

4.丰富视角,拓宽教师形象研究路径。通过CiteSpace知识图谱的可视化分析发现,新世纪以来我国教师形象研究持续发展。为了更准确地反映时代背景的变迁,相关研究视角需要进一步扩展和更新,紧跟时代脉搏,不断引入新的理论、方法,以揭示研究热点的演进路径和知识前沿的转移,丰富和深化对教师形象的理解。在对教师形象的研究过程中不仅要针对研究对象扩充的视角去分析和讨论,兼具社会、家长、学生与教师的视角,结合他者视域和全局视域,还要注重跨学科的借鉴与融合,实现单一化探讨向多学科交叉渗透转变,从多元方法、多重视域、多种学科、多个领域等角度尽可能全方位寻求研究的立足点,借鉴其他研究的有益经验,在深度研究教师形象的基础上,打破学科壁垒,促进教师形象实践性与现实性的融合发展,为我国教师形象研究可持续发展觅得他山之玉,探析理想教师形象研究路径。

参考文献:

[1]习近平.做党和人民满意的好老师:同北京师范大学师生代表座谈时的讲话[J].人民教育,2014(19):6-10.

[2]杨明全.反思型教师:教师形象演变的新取向[J].外国教育研究,2002(9):50-53.

[3]CHEN C. Citespace II: Detecting and Visualizing Emerging Trends and Transient Patterns in Scientific Literature[J].Journal of the American Society for information Science and Technology,2006(3):359-377.

[4]刘奉越,符莘悦.国内成人学习共同体研究态势与发展趋向的共词分析[J].教育学术月刊,2019(5):23-30.

[5]侯剑华.工商管理学科演进与前沿热点的可视化分析[D].大连:大连理工大学,2009.

[6]王硕旺,褚照锋.《中国高教研究》30 年载文的文献计量和知识图谱分析(1985-2014)[J].中国高教研究,2015(5):20-26.

[7]陈悦,陈超美,刘则渊,等.CiteSpace知识图谱的方法论功能[J].科学学研究,2015(2):242-253.

[8]杜时忠.新世纪新师德[M].武汉:湖北教育出版社,2009.

[9]林崇德.基于中华民族文化的师德观[J].西南大学学报(社会科学版),2004(1):43-51.

[10]樊淑玲,苏义民.论师德规范与要求[J].武汉体育学院学报,2002(6):85-86.

[11]王映骞.2011~2020年大众传媒中的幼儿教师形象研究[D].重庆:西南大学,2022.

[12]范红梅.精神明亮:教师形象的时代诉求[J].中学政治教学参考,2022(34):1.

[13]鲍日新,王嘉曦.教师外展形象三要素及其培养途径[J].河北师范大学学报(教育科学版),2015(3):128-132.

[14]王涵奕.教师视阈中当代教师形象的主要特征[J].当代教育科学,2016(18):25-28.

[15]李志超.新时代教师队伍建设改革与创新——基于浙江省基本经验的研究[J].教师教育学报,2022(1):131-136.

[16]刘丽辰.中国教育电影中的主流教师形象研究[D].福州:福建师范大学,2020.

[17]陈悦,陈超美,胡志刚,等.引文空间分析原理与应用:CiteSpace实用指南[M].北京:科学出版社,2014.

[18]郑鑫,叶菊艳,罗莹,等.国际视野中的中国教师研究——基于三大高水平教师研究国际期刊的文献分析[J].教师教育研究,2022(4):121-128.

[19]张红菊,任小艾.师德高尚" 兴校之本——部分省、市校长、专家加强师德建设座谈会纪要[J].人民教育,1997(1):3-7.

[20]王娟,陈世超,王林丽,等.基于CiteSpace的教育大数据研究热点与趋势分析[J].现代教育技术,2016(2):5-13.

[21]陈超美.CiteSpace 中的 Burst Detection [EB/OL].(2012-05-03)[2023-06-14].https://blog.sciencenet.cn/blog-496649-566289.html.

[22]励智.教师影视形象嬗变:从传统记忆到银幕新表达——以《老师·好》为例[J].电影文学,2021(2):115-117.

[23]宋黔云.经典教育题材影视作品中的教师形象探究[J].电影评介,2022(3):59-63.

[24]刘建银,李霜.大众传播中的“国家教师”媒介形象分析[J].教师教育学报,2019(5):29-36.

[25]王志鹏.教师形象:内涵、特点与研究意义[J].教育与教学研究,2023(7):75-91.

A Review of Research on Teachers’ Image in China Since the New Century

——Visual Analysis Based on CiteSpace Knowledge Mapping

Abstract:Using CiteSpace visual analysis tool, we mined 1,075" pieces of literature on teachers’ image research since the beginning of the new century, and carried out research from the perspectives of total number of articles, analysis of the core authors, sorting of research institutions, keywords and research hotspots and frontiers, etc., in order to summarize the current situation and hotspots of the research on teachers’ image in China, and to explore the frontiers and trends in the development. The results show that the research on teachers’ image in China has gone through four stages: the initial development period, the fluctuating and declining period, the diversified blowout period, and the high and stabilizing period; “Teacher moral construction”, “professional image” and “serving as a model for others” are the main themes of the research on teachers’ image. The study suggests that the connotation of teachers’ image should be further clarified, the academic research community should be constructed, the information empowerment should boost the innovation and change of the research model, and the research path of teachers’ image should be broadened.

Key words:Teacher; Teachers’ image; Image construction; Visualization; CiteSpace