硬膜外分娩镇痛效果调查及镇痛效果不良的风险预测模型构建

2025-01-24范玲玲

【摘要】目的 研究硬膜外分娩镇痛的效果,分析影响镇痛效果不良的危险因素并建立风险预测模型,评估模型的预测价值,为临床提供参考。方法 回顾性分析2021年5月至2024年5月于南通市海门区人民医院分娩的120例产妇的临床资料,根据镇痛效果的不同将产妇分为镇痛不良组[24例,视觉模拟量表(VAS)疼痛评分≥4分]和镇痛良好组(96例,VAS疼痛评分lt;4分)。比较两组产妇临床资料,分析影响硬膜外分娩镇痛不良的独立危险因素,建立预测模型并分析其预测硬膜外分娩镇痛不良的价值。结果 镇痛不良组产妇孕前BMI、产前抑郁占比、新生儿体质量、穿刺时宫口扩张、镇痛中断占比均高于镇痛良好组,第一产程时间、第二产程时间均长于镇痛良好组(均Plt;0.05)。多因素Logistic分析结果显示,孕前BMI升高、第一产程时间延长、产前抑郁及镇痛中断均是影响镇痛效果不良的独立危险因素(均Plt;0.05)。根据Logistic分析结果建立Nomogram列线图预测模型,受试者操作特征(ROC)曲线分析结果显示,该模型预测硬膜外分娩镇痛不良的曲线下面积(AUC)为0.856(Plt;0.05)。结论 硬膜外分娩镇痛效果与产妇孕前BMI、第一产程时间、产前抑郁及镇痛中断发生情况有关,据此建立的预测模型预测硬膜外分娩镇痛不良具有良好效能。

【关键词】硬膜外分娩镇痛;镇痛效果;影响因素;预测模型

【中图分类号】R714.7 【文献标识码】A 【文章编号】2096-2665.2025.03.0105.04

DOI:10.3969/j.issn.2096-2665.2025.03.034

长期以来,分娩镇痛是产科研究重点,不同产程的疼痛诱因各异,第一产程疼痛主要因子宫收缩和宫颈扩张引起,第二和第三产程的疼痛则分别因外阴、会阴的膨胀牵拉及宫颈扩张所致[1]。硬膜外麻醉通过药物注射阻断感觉神经冲动传导,保留运动冲动神经传导,既能达到镇痛效果,还可保留宫缩,在临床得到广泛应用[2-3]。但有报道显示,仍有部分产妇在经硬膜外分娩镇痛后仍出现明显疼痛[4]。因此,如何优化镇痛方案,提高麻醉镇痛效果备受关注。基于此,本研究探讨硬膜外分娩镇痛的效果,分析影响镇痛效果的相关因素,并在此基础上建立风险预测模型,为镇痛效果预测提供临床依据,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析2021年5月至2024年5月于南通市海门区人民医院分娩的120例产妇的临床资料,在分娩后采用视觉模拟量表(VAS)疼痛评分评估产妇产后疼痛程度[5],根据镇痛效果的不同将产妇分为镇痛不良组(24例,VAS疼痛评分≥4分)和镇痛良好组(96例,VAS疼痛评分lt;4分)。镇痛不良组产妇年龄21~38岁,平均年龄(30.16±4.58)岁;孕周38~40周,平均孕周(39.12±0.38)周;初产妇14例,经产妇10例。镇痛良好组产妇年龄22~39岁,平均年龄(30.54±4.84)岁;孕周38~40周,平均孕周(39.20±0.42)周;初产妇64例,经产妇32例。两组产妇一般资料比较,差异均无统计学意义(均Pgt;0.05),组间具有可比性。本研究经南通市海门区人民医院医学伦理委员会批准。纳入标准:⑴均为足月、单胎孕产妇;⑵均接受硬膜外分娩镇痛,经阴道顺产;⑶临床资料完整。排除标准:⑴合并孕期贫血、胎盘早剥、妊娠期高血压等孕期并发症者;⑵合并严重心律失常、肝硬化、脑卒中等严重基础疾病者;⑶存在精神意识障碍病史者;⑷存在凝血功能障碍病史者。

1.2 镇痛方法 两组产妇均在临产后(宫口直径≥2 cm后)进行硬膜外分娩镇痛干预。常规消毒、铺巾,在棘突L2~L3间隙进针穿刺,连接镇痛泵(上海博创医疗设备有限公司,国械注准20153142331,型号:BCDB-R),将注射用盐酸罗哌卡因[广东华润顺峰药业有限公司,国药准字H20050325,规格:75 mg(以C17H26N20·HCl计)]150 mg、枸橼酸舒芬太尼注射液(江苏恩华药业股份有限公司,国药准字H20203651,规格:2 mL∶100 μg)50 μg与生理盐水145 mL混匀后,以8 mL/h的速度泵入,可根据产妇疼痛程度加量至15 mL/h。

1.3 观察指标 ⑴比较两组产妇临床资料。包括孕前BMI、受教育年限、第一产程时间、第二产程时间、第三产程时间、产前抑郁,新生儿体质量、穿刺时宫口扩张、镇痛中断(因不耐受、导管移位等原因中断麻醉镇痛给药,即为镇痛中断)和催产素使用情况。产前抑郁诊断标准[6]:①心境低落;②无兴趣和愉快感;③活力丧失;④注意力减退;⑤有自杀或自伤想法;⑥睡眠质量降低;⑦食欲减退。满足上述症状中的2项即可诊断。⑵分析影响硬膜外分娩镇痛不良的独立危险因素。⑶建立预测模型并分析其预测硬膜外分娩镇痛不良的价值。

1.4 统计学分析 采用SPSS 20.0统计学软件对数据进行分析。计量资料以(x)表示,组间比较行独立样本t检验;计数资料以[例(%)]表示,组间比较行χ2检验;影响因素采用多因素Logistic 回归分析;预测价值采用受试者操作特征(ROC)曲线分析。以Plt;0.05为差异有统计学意义。

2 结果

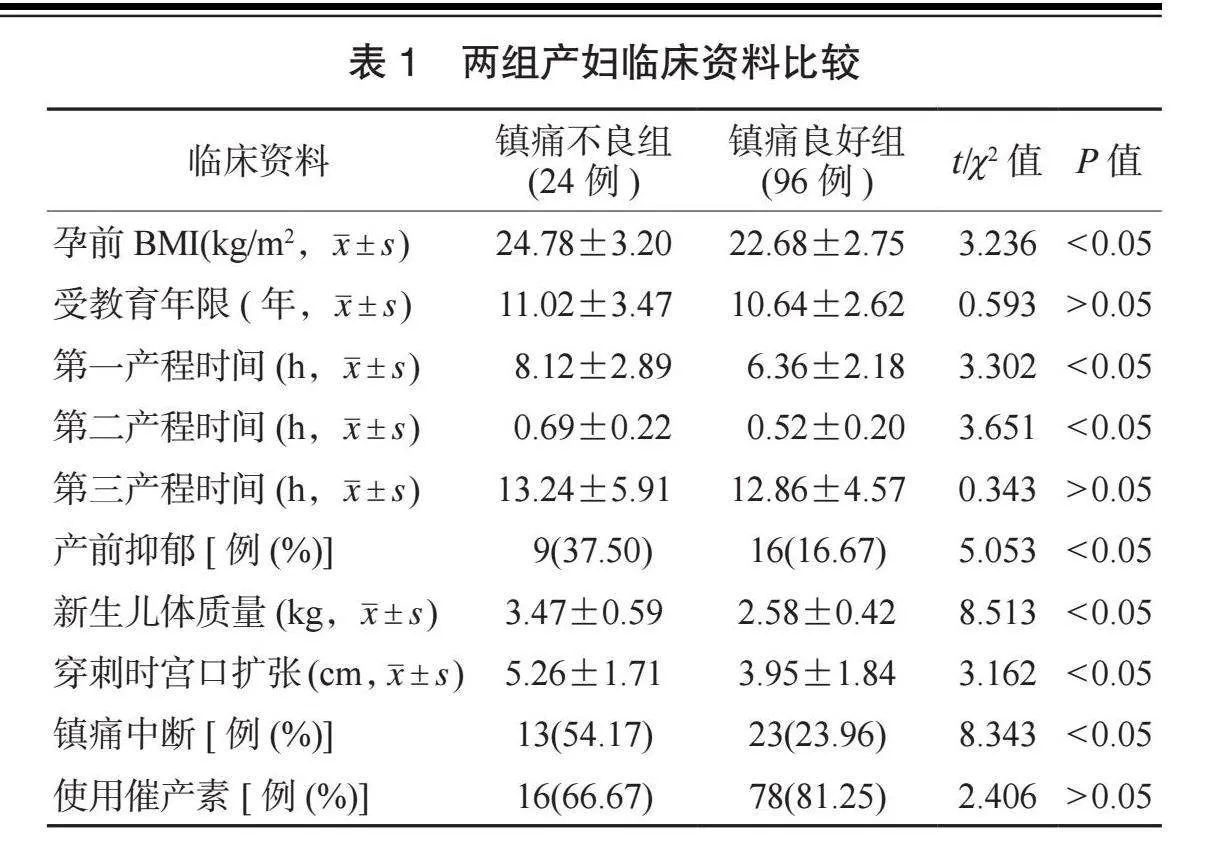

2.1 两组产妇临床资料比较 两组产妇受教育年限、第三产程时间、催产素使用情况比较,差异均无统计学意义(均Pgt;0.05);镇痛不良组产妇孕前BMI、产前抑郁占比、新生儿体质量、穿刺时宫口扩张、镇痛中断占比均高于镇痛良好组,第一产程时间、第二产程时间均长于镇痛良好组,差异均有统计学意义(均Plt;0.05),见表1。

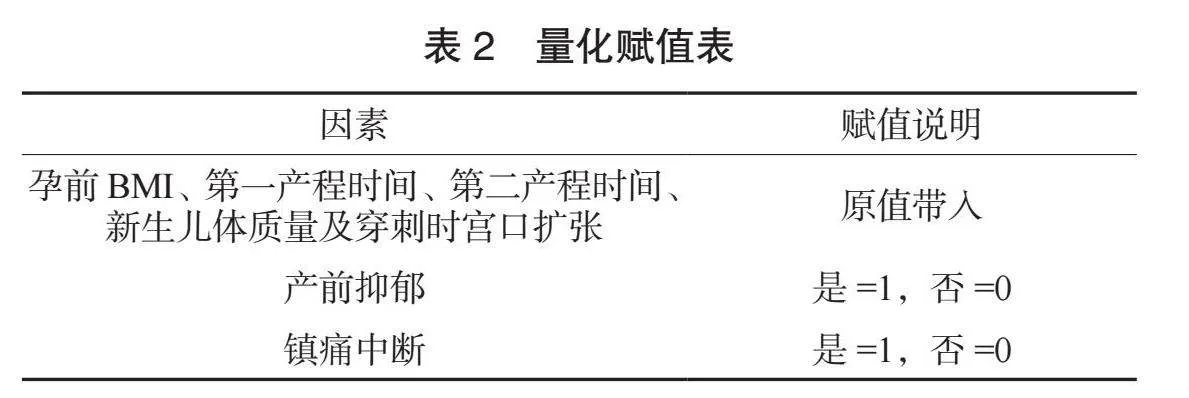

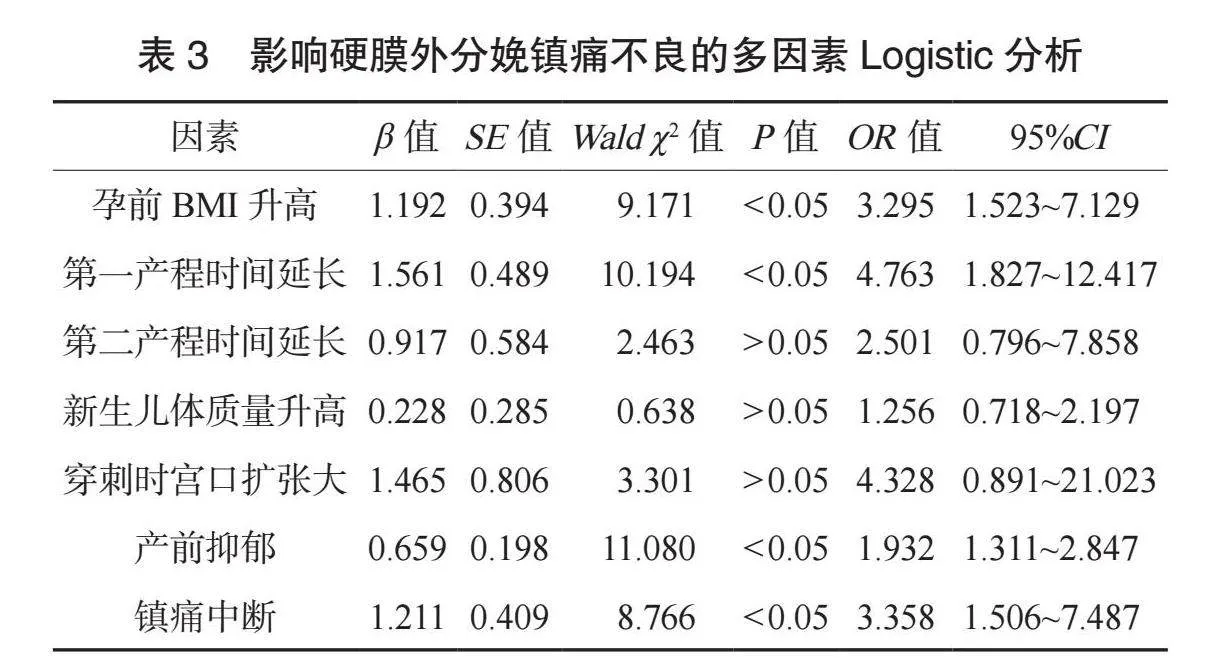

2.2 影响硬膜外分娩镇痛不良的多因素Logistic分析 将可能影响硬膜外分娩镇痛不良的因素行量化赋值,见表2,以硬膜外分娩镇痛是否不良为因变量(镇痛不良=1,镇痛良好=0)。将赋值后的各因素纳入多因素Logistic模型,结果显示,孕前BMI升高、第一产程时间延长、产前抑郁及镇痛中断均是影响硬膜外分娩镇痛不良的独立危险因素(均Plt;0.05),见表3。

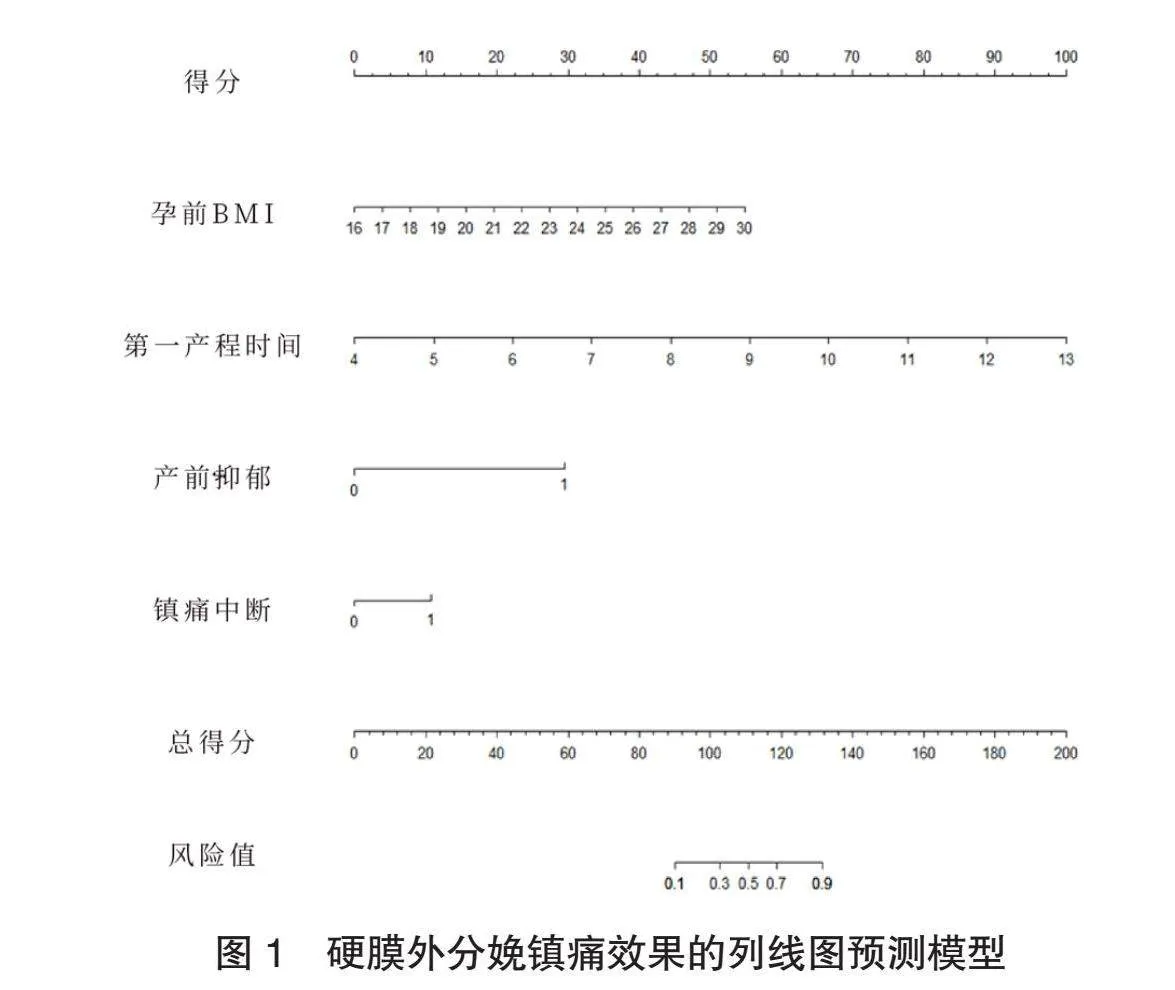

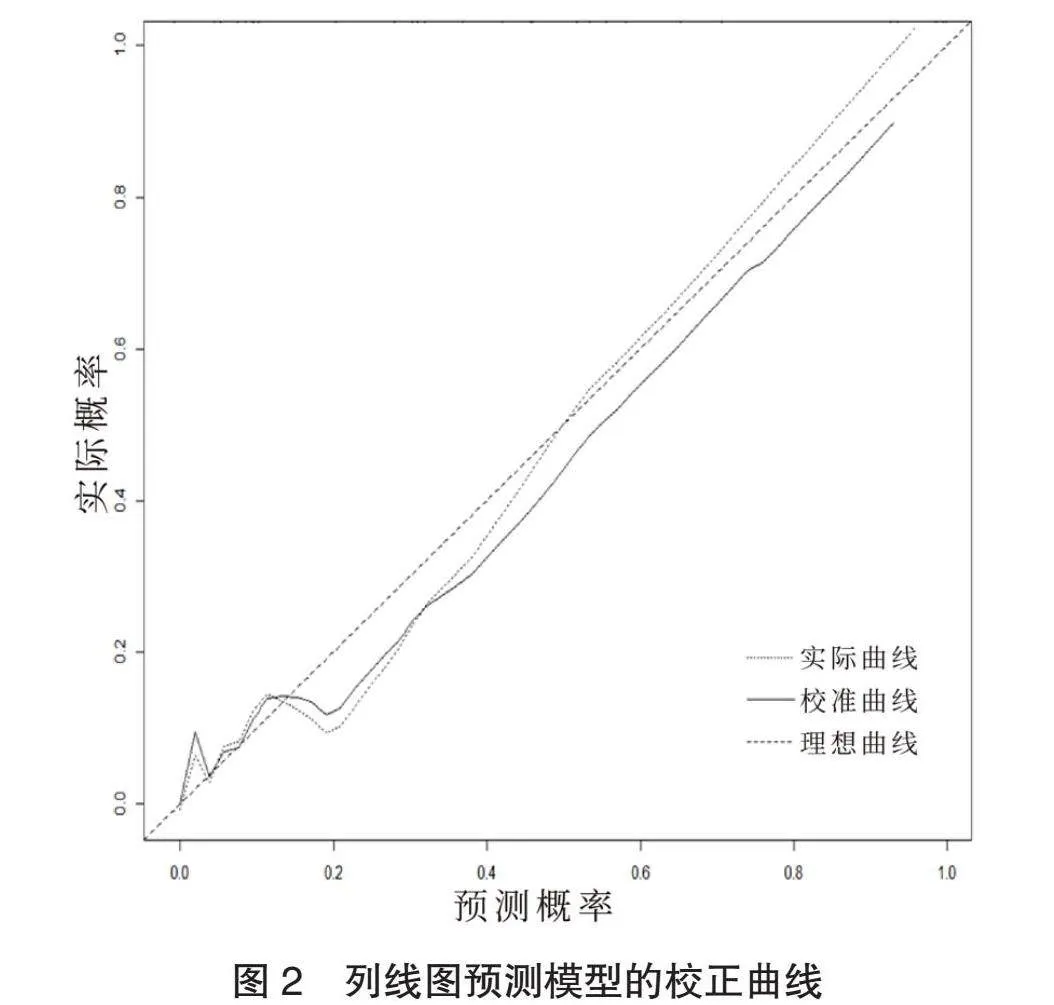

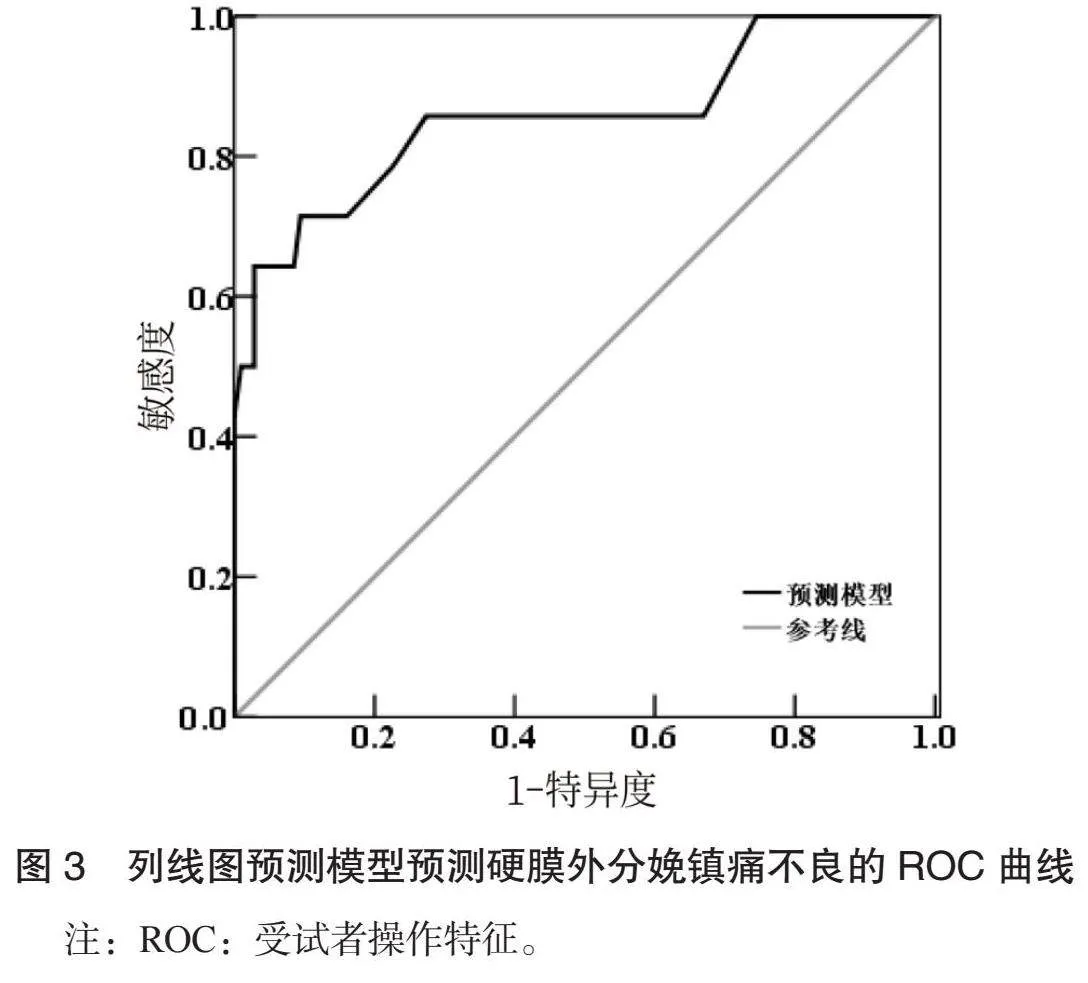

2.3 硬膜外镇痛不良的风险预测模型 将孕前BMI、第一产程时间、产前抑郁及镇痛中断4个因素纳入,建立Nomogram列线图预测模型,见图1,采用Bootstrop抽样法对列线图预测模型进行内部验证,重复抽样1 000次后列线图预测模型与实际结果的平均绝对误差为0.028,见图2。通过赋值计算产妇得分,并作为检验变量,以镇痛效果为状态变量,绘制ROC曲线,见图3。ROC曲线分析结果显示,该模型判断硬膜外分娩镇痛不良的曲线下面积(AUC)为0.856(SE值=0.066,95%CI=0.727~0.986,Plt;0.05)。

3 讨论

分娩过程中,镇痛效果直接影响分娩进程,是临床关注的焦点。硬膜外镇痛通过阻断脊髓痛觉传导发挥镇痛效果,同时减少产妇缺氧风险,在临床得到广泛应用[7-8]。硬膜外分娩镇痛采用局部麻醉药与辅助药联合的方式进行,罗哌卡因具有亲脂性较低、运动阻滞少的特点,辅助药物则选用舒芬太尼。舒芬太尼作为阿片类药物,起效时间快,镇痛时间持久。因此,本研究将舒芬太尼与罗哌卡因联用,以达到迅速镇痛、持久、均衡的目的。但随着临床应用推广,有报道显示,部分产妇经硬膜外分娩镇痛效果不良,影响分娩结局[9]。本研究通过回顾性分析,建立风险预测模型,以期为临床早期干预、提高镇痛效果提供参考。

本研究结果显示,镇痛不良组产妇孕前BMI、产前抑郁占比、新生儿体质量、穿刺时宫口扩张、镇痛中断占比均高于镇痛良好组,第一产程时间、第二产程时间均长于镇痛良好组;多因素Logistic分析结果显示,孕前BMI升高、第一产程时间延长、产前抑郁及镇痛中断均是影响镇痛效果不良的独立危险因素,这提示硬膜外分娩镇痛效果与上述因素相关。分析原因为,随着BMI水平升高,产妇皮下脂肪堆积,定位棘突L2~L3间隙的难度增加,可使硬膜外导管发生偏倚,导致穿刺不准确和麻醉药物分布不均,降低麻醉镇痛效果[10]。随着产程延长,宫缩频率和强度逐渐增强,镇痛效果降低[11-12]。另外,随着第一产程延长,产妇对分娩的恐惧心理增加,对分娩的疼痛耐受度逐渐降低,也可导致镇痛不良的发生。产前抑郁产妇情绪更易失控,分娩期间更易产生恐惧、焦虑心理,降低对分娩期间疼痛的耐受度。有研究显示,产前抑郁的发生可降低大脑皮层对疼痛感觉的阈值,对分娩期间宫缩牵拉引起的疼痛更敏感,增加镇痛难度[13]。镇痛中断会造成骶神经麻醉阻滞不足,提高产妇对分娩过程中会阴膨胀牵拉和宫颈扩张引起疼痛的敏感性[14]。

本研究根据Logistic分析结果建立Nomogram列线图预测模型,ROC曲线分析结果显示,该模型判断镇痛不良的AUC为0.856,这提示该模型对判断硬膜外分娩镇痛效果具有较高准确性。分析原因为,该模型综合诱发镇痛不良的各种因素,包括孕前BMI、第一产程时间、产前抑郁及镇痛中断情况,进而提高该模型的预测价值。同时,本研究纳入指标均为产前和分娩期间各因素,这对于指导临床进行早期干预、降低镇痛不良风险具有较高实用价值。

综上所述,硬膜外分娩镇痛效果与产妇孕前BMI、第一产程时间、产前抑郁及镇痛中断发生情况有关,据此建立的预测模型预测硬膜外分娩镇痛不良具有良好效能。

参考文献

贾旺.蛛网膜下腔使用舒芬太尼联合硬膜外腔运用罗哌卡因和舒芬太尼进行分娩镇痛的临床研究[J].现代消化及介入诊疗, 2019, 24(A1): 1239-1240.

梁小青,李笃竽. AIDET沟通模式联合硬膜外阻滞麻醉镇痛分娩对产妇应激状况及妊娠结局的影响[J].医学临床研究, 2019, 36(8): 1588-1590.

史文婷.硬膜外麻醉分娩镇痛对产妇泌乳始动的影响[J].蚌埠医学院学报, 2018, 43(7): 952-954.

丁匀浚毓,汤卫春,孙雅欣,等. 硬膜外麻醉镇痛对初产妇产程及分娩结局的影响[J]. 现代妇产科进展, 2024, 33(7): 530-534.

严广斌.视觉模拟评分法[J/CD].中华关节外科杂志(电子版), 2014, 8(2): 273.

中国中西医结合学会神经科专业委员会.抑郁症中西医结合诊疗专家共识[J].中国中西医结合杂志, 2020, 40(2): 141-148.

万赫,苏丽杰.硬膜外阻滞麻醉与导乐仪分娩镇痛在瘢痕子宫再次足月妊娠阴道分娩中的临床效果比较[J].中国妇幼保健, 2022, 37(11): 2114-2117.

王军,郭翠,单东海,等.利多卡因复合盐酸罗哌卡因在产妇自控硬膜外分娩镇痛中的效果及对产妇血流指数及泌乳功能的影响[J].检验医学与临床, 2022, 19(20): 2808-2811.

吕小静,朱立杰,闫战秋,等.腰硬联合阻滞、硬脊膜穿破硬膜外阻滞及单纯硬膜外阻滞在初产妇分娩镇痛中应用效果的比较[J].中国性科学, 2023, 32(1): 70-73.

李英,夏春晓,王芳怡,等.硬膜外麻醉镇痛阴道分娩产妇术后神经相关并发症影响因素分析[J].中国妇幼保健, 2021, 36(12): 2834-2837.

杨帆,王霓虹,林桑朵.初产妇行硬膜外分娩镇痛效果影响因素分析及其预测模型[J].中国计划生育学杂志, 2023, 31(1): 205-209.

田利川,王圣华,李亚华,等. 右美托咪定复合酒石酸布托啡诺联合硬膜外镇痛用于产妇分娩镇痛的效果[J]. 宁夏医科大学学报, 2022, 44(9): 927-931, 937.

王芬.产前心理应激和产后抑郁及椎管内分娩镇痛降低应激促进安全分娩的研究[D].合肥:安徽医科大学, 2017.

池涛.硬膜外分娩镇痛效果的影响因素研究[J].广西医学, 2016, 38(6): 867-869.