深度融合“言文”内容 重构文言文单元整理课

2025-01-22陈颖娣

摘要:基于核心素养的语文教学,要求教师立足语言、思维、审美和文化等要素,从过于关注单一知识点的训练、课文的单篇教学,走向整合的单元一体化教学。在以往的文言文教学中,很多教师过于关注单篇教学,偶有单元整理课,也只是简单线性的串联或叠加,而缺少综合性、实践性和层次性。基于此,教师需要借助素养立意下的文言文单元整理课,将碎片化的知识整理为结构化知识,使其从点状知识变为树状知识系统,进而优化认知结构。

关键词:初中语文;文言文单元整理课;语文核心素养

统编版初中语文教材文言选文主题丰富,包含了自然山水、家国情怀、君子之风、游记散文等,共39篇。这39篇选文分散在六册教材中,且在语文知识和能力上要求根据学生的认知规律和心理特征而迭代升级。比如,同为山水散文的有:八年级上册的《三峡》《答谢中书书》《与朱元思书》,八年级下册的《小石潭记》,九年级上册的《醉翁亭记》《湖心亭看雪》。由于时代不同,文章所承载的人文情怀也不尽相同,这期间对学生的学习目标和能力都存在逻辑上的延展。所以,单元内或跨单元对同类主题、相似题材的文本进行有效整合,可以使学生的文言和文化等能力走向纵深。

文言文单元整理课是素养立意背景下文言教学的重要形式,文言文单元整理课的出现,突破了以事实性知识为主的简单传授困境,将文言文知识有效转化为语文核心素养的着力点,在真实的语言运用情境中,更深层次地挖掘文本整合后的文学文化内涵;通过结构化、系统化的言语实践发展思维,增强文化自信,培养审美鉴赏能力。

一、四维融合,精准设置文言文单元整理课教学目标

单元整理课的教学目标,既对教学有引领作用,又对整个单元前期的教学有统整、跃升及评估作用。因此,教师在制订文言文单元整理课教学目标时,要引导学生沉浸式回溯单元内容,精准把握文言文本特质,依“标”据“本”,充分考虑编者意图,充分体现整理、整合、融通、跃升和运用的导向。

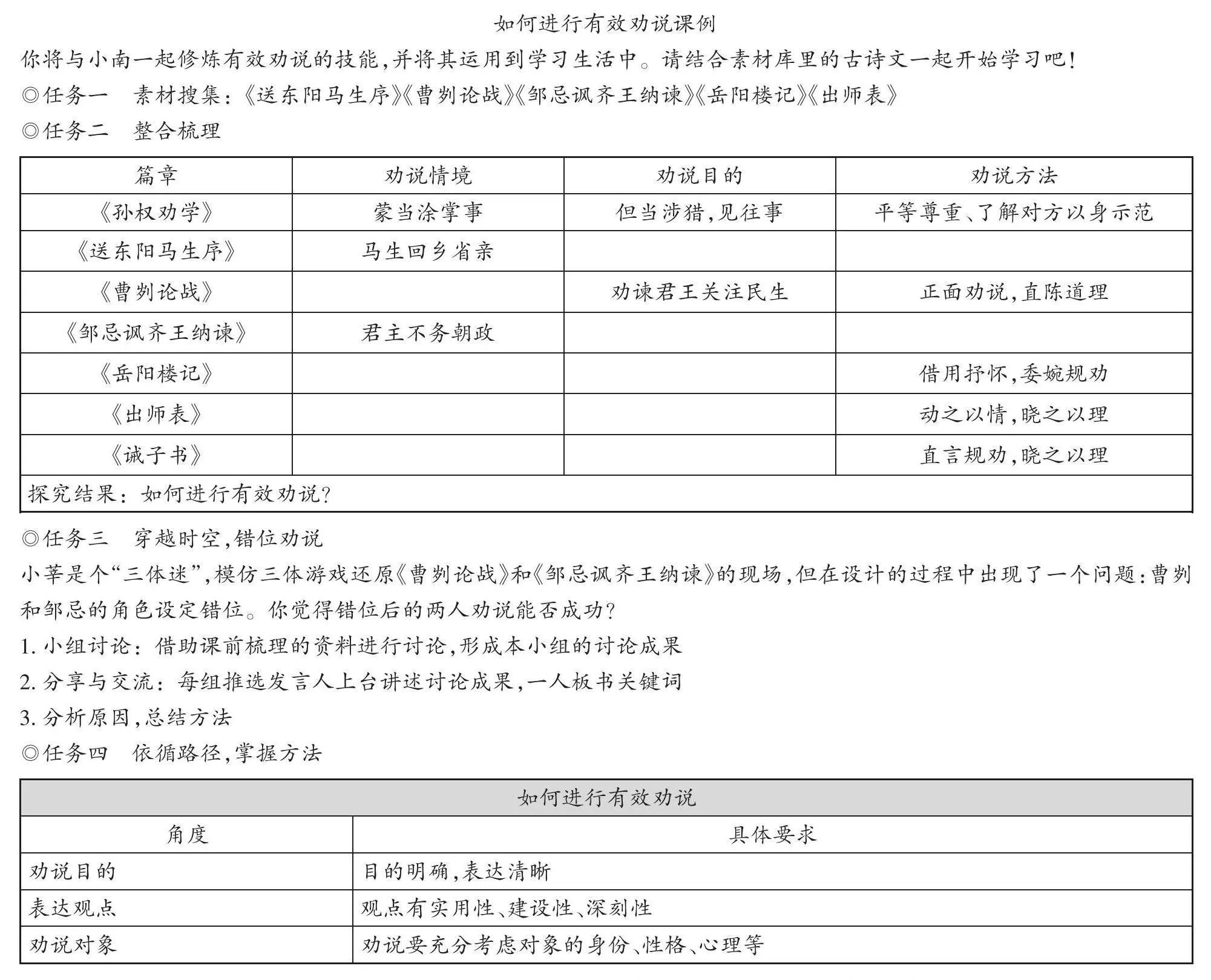

(一)立足新课标,体现素养导向性

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下通称“新课标”)指出,“语文课程应指导学生感悟语言文字的魅力和使用方法;提高学生思维能力和鉴赏美的水平,提升学生的文化内涵。”可见,新课标对于文言课文的要求不仅停留在基础的文言词语积累上,还对思维发展和审美创造、精神成长方面都作出要求。这是文言文教学的一致追求,也是文言文单元整理课最终所要抵达的落脚点。

(二)整合教材,呈现关联性

确立文言文单元整理教学目标时,教师要将教材彻底吃透,厘清教材的结构体系和内容之间的内在联系,把教材作为基础,从人文素养和语文能力角度充分考虑,精准制订教学目标。统编版初中语文教材中文言文有“文白共编”和“纯粹文言文单元”两种形式,为此,在文言文单元整理课中,教师要对单元目标进行充分统整。

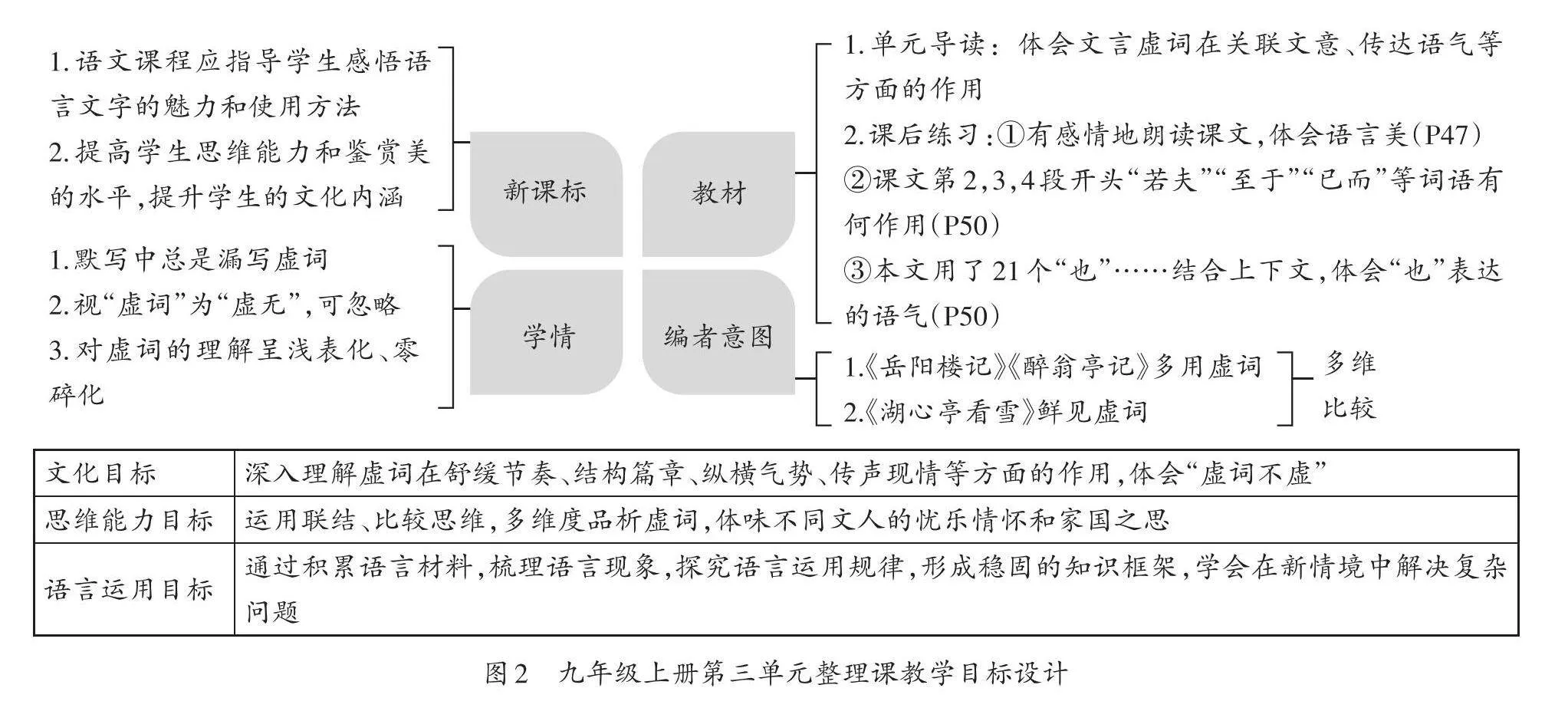

在制订大单元背景下的虚词整理课教学目标时,教师要充分引导学生跨单元梳理虚词现象,并用联结、比较思维,探究虚词运用规律,形成稳固的知识框架,学会探索解决新情境中的复杂问题,体味不同文人的忧乐情怀和家国之思,从而落实“人文主题”要求(如图1)。

(三)基于学生立场,突出适切性

在新课程背景下,教师应关注学生的“最近发展区”,了解学生在经历前期的学习后获得怎样的学习能力,他们还在哪些方面需要发展、存在困惑;了解学生的需求、爱好、能力、学习起点及迷思等。只有这样,教师才能制订适切的教学目标,从而引导学生走向更深层次的探究和学习。比如,在文言散文中,虚词对于舒缓语气、因声造势、传情达意方面有重要作用,但是一些学生在默写《三峡》《岳阳楼记》《醉翁亭记》《孟子三章》时总是漏写虚词,视“虚词”为“虚无”,对虚词的理解呈浅表化、零碎化,这些需要教师及时了解。

(四)考虑教材编者意图,体现层次性

教材编者依据不同阶段学生的语文能力和心理规律编写教材,教材单元和内容的安排都充分考虑了层级性和互补性。为此,教师设计的单元整理目标也要与此形成呼应。比如,虚词现象贯穿整个初中文言教学,但基于学生的心理特点和教材设置,不同年级的虚词教学目标,会呈现差异性和进阶性。九年级上册第三单元的虚词教学,是基于初中三年虚词教学的跃升,而在单元内部则呈互补性。其中,《岳阳楼记》《醉翁亭记》多用虚词,而《湖心亭看雪》则鲜见虚词。究其原因,实则是教材编者希望在虚词的有无之间,通过多维比较,让学生明白虚词背后“站着”的是文人的情怀和整个精神世界。

基于此,笔者如下设计九年级上册第三单元整理课教学目标(如下页图2)。

二、一体四面,丰富文言文单元整理主题类型

文言文是中国传统文化的载体之一,在文言文教学中,“文言”“文章”“文学”“文化”一体四面,相辅相成。文言文教学要在文言词汇与语法处、章法考究处、炼字炼句处及中国传统文化的传承和反思处进行着力。新课标明确指出,语文学科核心素养包括“语言建构与运用”“思维发展与提升”“审美鉴赏与创造”“文化传承与理解”四个方面。教师要将一体四面融入文言教学,让语文核心素养在语言实践活动中建构和生长。基于此,教材中文言文单元整理课主题可有以下四种类型。

(一)语言构建与运用类

这类主题主要通过引导学生主动积累、梳理和整合,感受语言文字的丰富内涵。统编版初中语文教材选编的文本文质兼美,大多出自经典的文学类作品。比如,九年级上册第三单元的《岳阳楼记》《醉翁亭记》《湖心亭看雪》等都是名家名作。文章中的实词是这些文言名篇的精髓,字字珠玑,值得推敲锤炼。虚词更是其中的“血脉”,所谓“虚字备而后神态出”。在教学中,教师应通过单元内联读整理,确立“‘虚词’整理进阶记”的主题,让学生锚定文本中的虚词,通过勾连比较,理解虚词披文以情、析文以理,深刻把握文章意蕴,有效提升学生阅读和鉴赏文言文的能力。

(二)思维发展与提升类

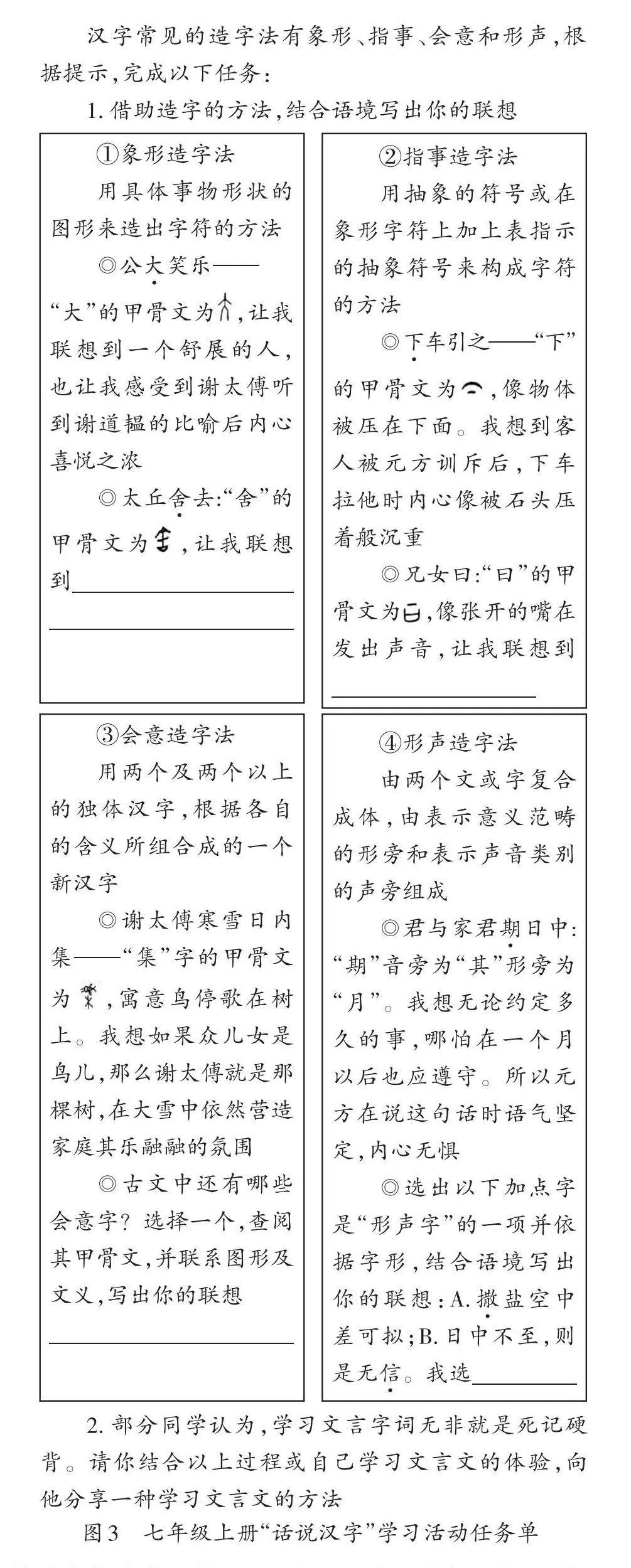

这类主题引导学生通过分析、比较、归纳、概括文言现象,进行思辨性表达,使学生在言语实践中实现思维发展和提升。比如,在“谁是最佳说客”大单元整理课中,笔者通过时空错位,让邹忌、曹刿、孙权、诸葛亮,穿越时空参加“圆桌派”活动,让学生通过辨识、分析和比较,明白优秀的劝说需要关注劝说对象的特点、注意适切的方式、劝说表达等。

(三)审美鉴赏与创造类

这一主题意图培养学生对文言文的鉴赏能力,感受其中的语言情致美,以提高学生的欣赏品位。比如,在“千里江山图”主题整理课中,教师将魏晋时期的《三峡》《与朱元思书》《答谢中书书》,唐宋时期的《小石潭记》《岳阳楼记》《醉翁亭记》《记承天寺夜游》,明朝时期的《湖心亭看雪》进行整合,站在诗人角度体验视角转换、色彩晕染、言语骈散,了解其间审美对象由“山水”走向“世俗”,作品境界由“物境”走向“心境”,再走向“意境”,从而使学生清晰地把握中国古代山水文学发展的脉络。

(四)文化与传承类

这一主题旨在通过阅读文言文理解中华优秀传统文化蕴含的核心思想理念、中华民族人文精神和传统美德,使学生获得文化认同和归属感。阅读并学习文言文是学生传承中华优秀传统文化的必要途径,学习文言文最终的落点是文化的传承与反思。比如,在“君子之风”主题课上,教师整合《陈太丘与友期行》《〈论语〉十二章》《陋室铭》《爱莲说》等篇章,让学生在吟咏品鉴中了解自强不息、厚德载物、俭约自守、力戒奢华的君子美德,以此增强学生的文化认同和民族信心。

三、“言”“文”共生,重构单元整理教学课堂最优解

(一)依托情境创设,还原学习场景

新课标指出,教师在教学过程中要“创设真实而富有意义的学习情境,凸显语文学习的实践性。学习情境的设置要符合核心素养整体提升和螺旋发展的一般规律。语文学习情境源于生活中语言文字运用的真实需求,服务于解决现实生活的真实问题。”新课标对语文教学中情境设置进行了普适指导,要求学习情境的设置不仅体现真实性、整体关照性和层级跃升性,还要充分尊重学生立场,促使学生在言语实践中提升解决问题的能力。

为此,文言文单元整理课教学情境也要体现以上原则,它的设置要建立在学生原有认知的基础上,以学生的需求和兴趣为出发点,同时勾连语文知识和能力,让学生在轻松的环境中获得知识和能力的发展。比如,教师可基于《记承天寺夜游》《孟子三章》《愚公移山》《周亚夫军细柳》《庄子与惠子游于濠梁之上》《岳阳楼记》《醉翁亭记》《唐雎不辱使命》《曹刿论战》《邹忌讽齐王纳谏》《陈涉世家》等名篇整理课时,在课堂上设置“从先贤身上汲取精神力量迎接新年,班级将制作‘真丈夫’新年台历送亲友”这一情境,将不同年级、文体的内容进行整合。此外,制作台历也是美术课上常见的教学内容,在这一贴合学生学习实际的情境中,使课堂从静态走向动态、知识由点状走向结构化。

(二)指向阅读策略和方法,重塑学习能力

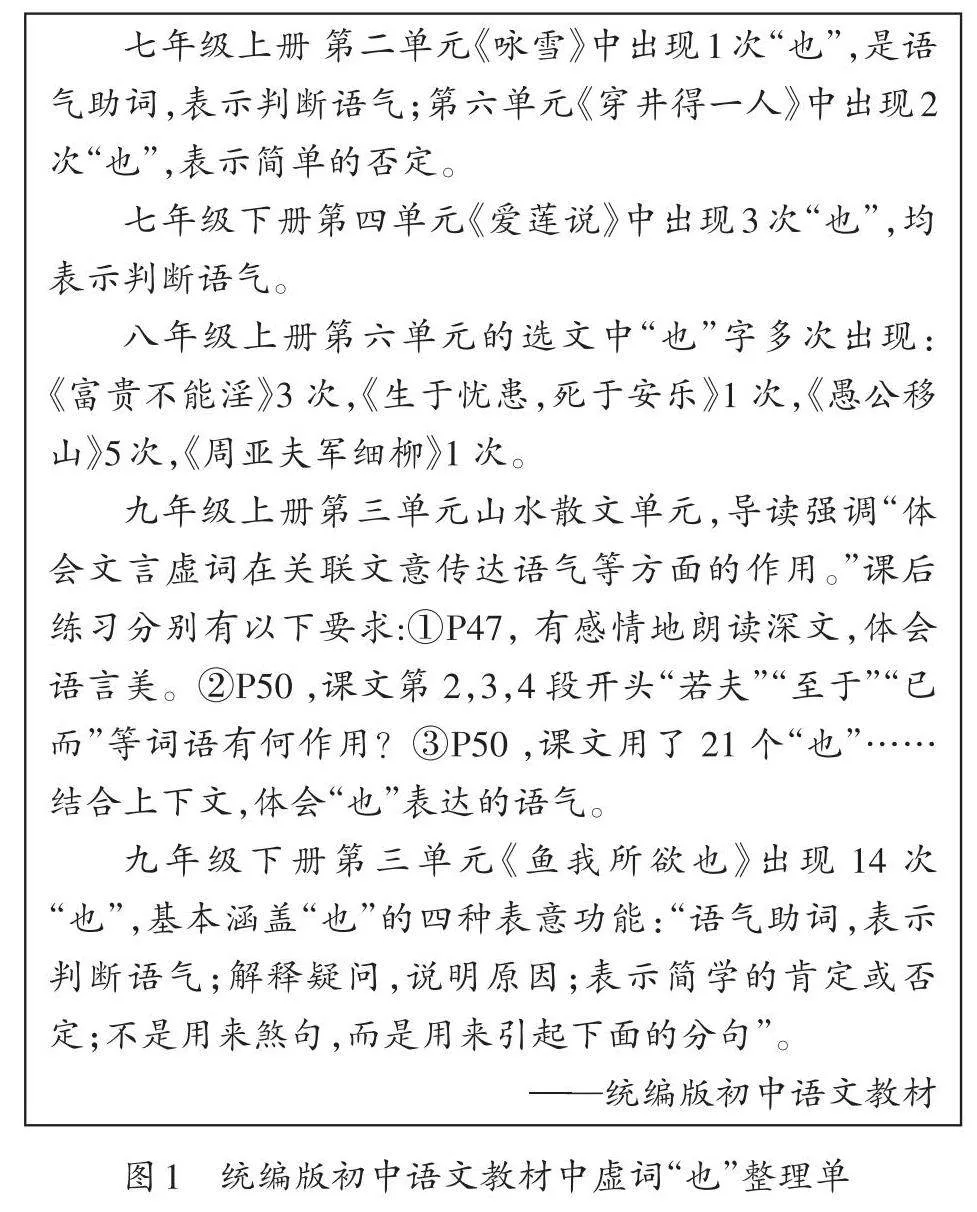

文言文整理课堂,不是简单的篇与篇的叠加,也不是文言知识简单的线性串联,它应指向学生在关照单元整体性的语言实践中获得经验,由此逐渐转化为具体的阅读方法和策略,并能在语言实践中自觉地加以运用。可以说,单元整理课应该是整个单元整体教学中的阶段性总结、跃升和延展,是学生更好地找到文本阅读策略与方法的通道。所以,在文言文单元整理课的教学过程中,教师应始终引领学生通过理解、分析、综合,在言语实践中形成对阅读策略和方法的建构。例如,在“话说汉字”专题课上,教师可以改变以往学生用简单的识记来掌握文言字词的方法,运用联想,通过以形索义、因声求意等方法,让学生沿着字理的路径打开文言释义“新天地”。这一打开的过程,也是学生建构和收获方法与策略的过程(如图3)。

(三)借助任务驱动,实现动态教学

新课标在“教学建议”中明确指出,“教师要明确学习任务群的定位和功能,准确理解每个学习任务群的学习内容和教学提示。在此基础上,综合考虑教材内容和学生情况,设计不同类型的学习任务,依托学习任务整合学习情境、学习内容、学习方法和学习资源,安排连贯的语文实践活动。”在文言文大单元整理课教学中,教师应基于教材特点和学生立场,设计语文与生活相结合的任务,引导学生在完成任务、解决问题的过程中积累语文经验,在经典文化中汲取未来发展所需要的素养。

比如,劝说是学生很重要的表达能力,该内容贯穿整个教材。根据大单元教学目标、教学内容和学生学情,教师可以确定大单元整理课的核心任务为“劝说有道”,通过一起修炼劝说技能的方式,将跨单元的文本打通重构,形成一个新的学习单元。在富有逻辑的探究过程中,学生经历素材积累、梳理、分析、比较、归纳等思维获得过程,获得劝说有道的方法,具体做法如下所示。

(四)深入知识内核,发展高阶思维

学习本质上都是一种思维活动。学习过程是思维在同化和顺应交替进行的过程中使原有的认知图式得到建构和发展,即构建新的认知结构的过程。由此可见,思维活动是有效学习发生的首要条件,教学的关注焦点应该从浅表的“知识层面”深入内在的“思维层面”,让学习活动真正发生,在真实的学习过程中有效、系统、持续地发展学生的思维能力。在进行文言单元整理课的过程中,教师应力求挖掘知识背后的思维要素,根据文本和学生学习起点,设计符合学生水平的思维链,使学生在经历完整的思维活动中发展高阶思维。

参考文献:

[1]吴欣歆.核心素养背景下作业发展功能的实现[J].中学语文教学,2022(1).

[2]刘心.构建“学生在场”的文言文大单元教学模式[J].中学语文教学参考,2024(8).

(责任编辑:姜胜林)