“大思政”下“三农”田野体验劳动教育课程模式创新

2024-12-31曾华盛陶玲徐金海

摘 "要:“三农”田野体验劳动教育课程既可促进大学生个性全面发展,也有利于破解人才培养中学生“三农”情怀不深、人文素养教育缺失、动手实践能力偏弱等突出问题;既是贯彻落实新时代党对劳动教育的新要求,又是全面落实立德树人的根本任务。为此,该文探讨在“大思政”背景下,通过创新“三农”田野体验劳动教育课程模式来促进学生全面发展的方法。课程内容涵盖“三农”问题、水稻栽培和生猪饲养与茶叶加工等四大模块,每个模块都融入社会主义核心价值观等思政要素,旨在通过实践教育提升学生的社会责任感、实践能力和创新意识。该文还提出从爱农、学农、知农和智农四大维度,打造丰富而有特色课程体系,通过构建地方政府、高校、农业推广主体与新型农业经营主体的协同育人机制,为学生提供丰富的实践机会,从而有效促进高校人才培养模式的创新和优化,为农业农村现代化建设培养更多高素质人才。

关键词:劳动教育;课程模式;农业实践教育;课程思政;协同育人

中图分类号:G642.0 " " "文献标志码:A " " " " "文章编号:2096-9902(2024)22-0144-05

Abstract: The Field Experience Labor Education for \"agriculture, rural areas and farmers\" not only promotes the comprehensive development of university students' personalities but also helps address prominent issues in talent cultivation, such as shallowfeeling towards agriculture, rural areas and farmers, lack of humanistic education, and weak hands-on abilities. It is both an implementation of the new requirements of the Party in the new era for labor education and a thorough fulfillment of the fundamental task of moral education. Therefore, this paper explores methods to promote the comprehensive development of students by innovating the \"agriculture, rural areas and farmers\" field experience and labor education curriculum model within the context of \"Ideological and Political Education\". The curriculum content includes four major modules: rural issues, rice cultivation, pig farming, and tea processing, each integrating ideological and political elements such as socialist core values. The aim is to enhance students' social responsibility, practical ability, and innovative consciousness through practical education. The article also proposes to create a rich and distinctive curriculum system from the four dimensions of loving agriculture, learning agriculture, understanding agriculture, and smart agriculture. By establishing a collaborative education mechanism involving local governments, universities, agricultural extension entities, and new agricultural business entities, the goal is to provide students with abundant practical opportunities, thereby effectively promoting the innovation and optimization of talent cultivation models in higher education and training more high-quality talents for the modernization of agriculture and rural areas.

Keywords: labor education; curriculum model; agricultural practical education; ideological and political education in all courses; collaborative education

劳动教育,旨在培育学生的劳动价值观和素养,是塑造人格、磨练意志、提升品质和能力的关键环节。《中共中央 国务院关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》强调,将劳动精神、劳模精神和工匠精神融入高等教育的“大思政课”建设中,这不仅是大思政课建设的核心,也是确保劳动教育成效的重要策略。特别是,“三农”田野体验劳动教育课程,它推动了大学生个性和能力的全面发展,通过实际的农业劳动体验,不仅加深了学生对农业、农村和农民的直观理解和情感,也有效应对了高等教育中的几大挑战,包括学生对农村问题的关注不足、人文素养教育的缺失和实践能力的不足。通过参与“三农”田野体验,学生能在实践中学习,这种方式不仅弥补了理论学习的不足,还增强了实践操作和解决问题的能力。同时,思想政治教育作为提升大学生综合素质的关键,其重要性不言而喻。它不仅提供理论知识学习的机会,更重要的是,培养学生的价值观和世界观。将思想政治教育与“三农”田野体验劳动教育相结合,可以让学生在体验农民劳动的同时,深化对社会主义核心价值观的理解和认同,从而全面提升学生的个性发展和人文素养。这种创新的融合发展模式,不仅有助于提高学生的农业知识和技能,增强国家农业发展的能力,还能提升高校人才培养的效率和质量。实践教育使得学生能够将所学知识与实际操作相结合,增强解决实际问题的能力,为他们未来的职业生涯和社会发展做好准备。

综上所述,思想政治教育与“三农”田野体验劳动教育的深度融合,不仅促进了学生的全面发展,也为中国农业和农村现代化建设培养了高素质人才,这对提升国家农业竞争力和农村综合发展具有重大意义。在新时代背景下,紧密结合“三农”问题的田野实践劳动教育,既展示了对劳动教育的高度重视,也是对立德树人根本任务的全面实施。这种教育方式让学生直接参与农业生产,深刻理解“三农”问题的复杂性和重要性,培养对劳动的尊重和对农村的爱护。通过这种方式,学生不仅能学习到农业知识和技能,还在实践中深化对社会主义核心价值观的理解,增强社会责任感和使命感。这种将理论与实践相结合的模式,不仅加深了学生对思想政治理论的理解,还促进了教育方法和内容的创新,推动了高校思想政治教育的深入发展。因此,在新时代的大背景下,充分利用“三农”田野实践劳动教育,对于提升思想政治教育的实效性和吸引力、实现实践教育的创新具有重要的意义和价值。本研究的创新之处在于,一方面,将思政元素与劳动教育相融合,将社会主义核心价值观教育等思政要素融入学生的“三农”田野实践过程中。通过四方合作,为学生提供实践教育的机会,同时为实践单位培养精准人才。另一方面,创建了“爱农-学农-知农-智农”的多元梯度教学体系,利用多元化平台激发学生的学习兴趣,使学生主动学习,通过实践教学与交流中的轻松愉快体验,实现从知识传递到应用再到创造的递进学习。

1 "国内外研究现状

当前,学术界深入探讨了高校劳动教育的多重维度,旨在揭示其在现代教育体系中的核心价值与深远意义。首先,研究强调了劳动教育不仅是学生技能培养的平台,更是塑造其社会责任感、创新思维与全面发展的关键途径[1-2]。与传统教学模式相比,劳动教育通过提供实践机会,赋予学生解决复杂社会问题的能力,进而培养出能够适应快速变化社会需求的复合型人才。这种教育方式,通过明晰其理论基础和实践价值,为高校劳动教育的有效实施提供了坚实的理论支持[3-4]。

其次,学术界也探讨了劳动教育的实施策略和模式创新。研究集中在如何将劳动教育与专业学习、理论课程相融合,以及如何通过创新教学方法,例如项目式学习、服务学习、SPOC混合教学等,激发学生的学习热情,提高教学效果[5-6]。同时,研究也关注于构建多样化的劳动实践平台,旨在为学生提供丰富的、接触实际的机会,以确保理论知识能够与实际操作相结合,促进学生对社会的深入理解及其问题解决能力的提升[7-8]。

最后,对劳动教育影响的研究表明,参与劳动教育的学生在职业技能、团队协作精神、责任感及创新思维等方面均有显著提升[9]。这不仅促进了学生个人的全面发展,还有助于塑造其社会主义核心价值观,加强其对社会的责任感和历史使命感[10]。此类研究通过实证数据揭示了高校劳动教育在促进学生学术成就、提高就业前景和培养社会责任感方面的积极作用[11]。

尽管如此,现有研究仍存在不足之处。例如针对特定专业(如农林经济管理)的劳动教育研究相对匮乏,且对劳动教育课程的具体设计和实施策略的探讨还不够深入。此外,虽然研究提出了一系列问题和建议,但缺乏针对性的案例分析,使得这些建议的实践性和真实性不足。在“大思政”背景下,如何将思政教育与劳动教育深度融合,特别是将“三农”田野实践劳动教育作为一种创新实践,也是未来研究需要拓展的领域。因此,本研究以“三农”田野体验劳动教育课程为案例,深入探讨了课程设计的创新性、思政元素的融入方式及其对学生的影响,提供了可供其他高校借鉴的经验和策略。通过实证分析,揭示了劳动教育在高校教育体系中的重要位置和作用,为未来的教育改革和发展提供了宝贵的参考和启示。

2 "课程模式创新

2.1 "“大思政”下教学内容的调整和优化

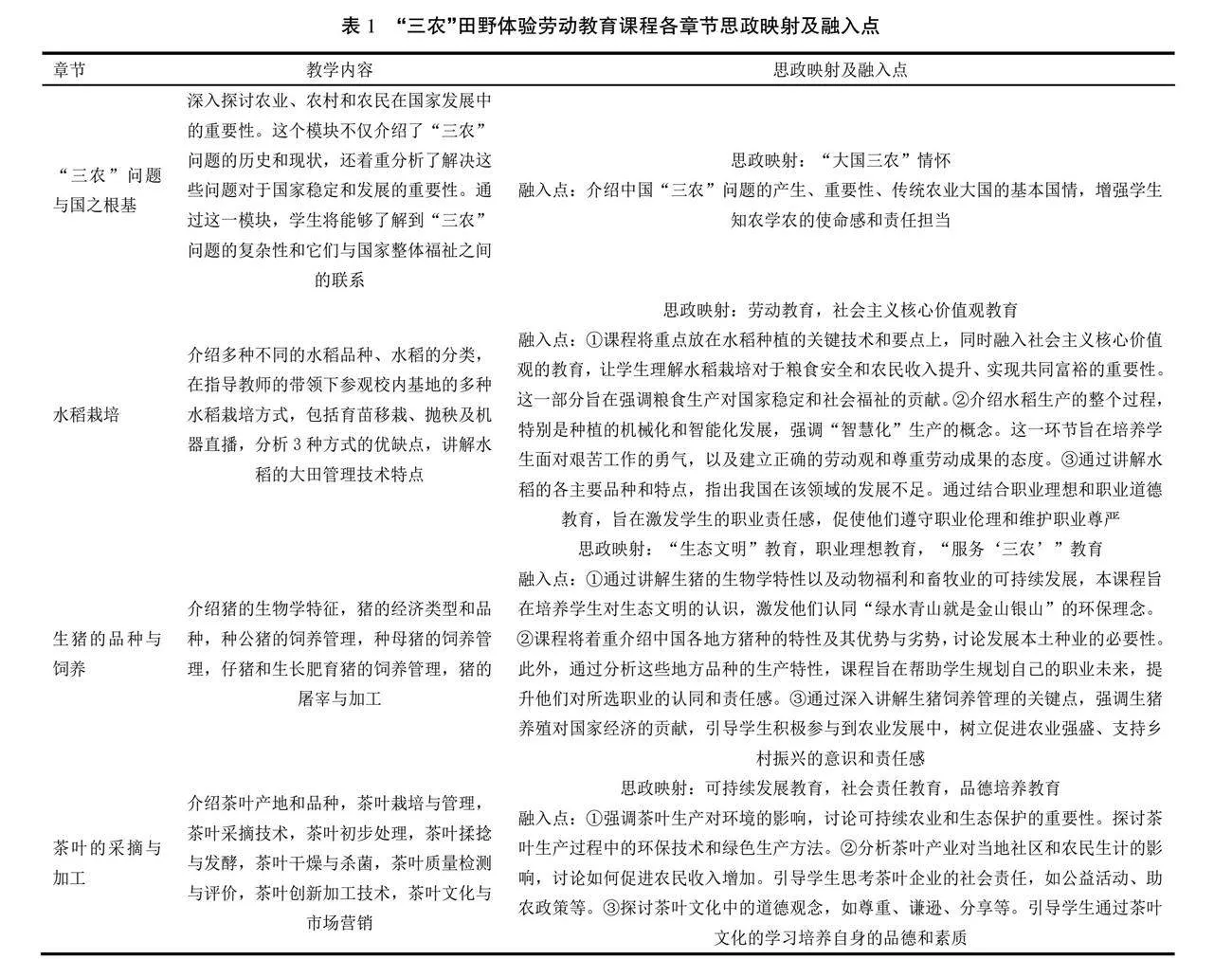

在“大思政”背景下,结合新时代乡村振兴和农业高质量发展需求,对“三农”田野体验劳动的课程体系和课程内容进行调整和补充。具体的思路如下:课程设定四大模块内容,分别是“三农”问题与国之根基模块、水稻栽培模块、生猪的品种与饲养模块以及茶叶的采摘与加工模块。这四个细致规划的单元把大学的思政课程内容融入到了“三农”田野体验劳动教育课程之中,构建了一个理论与实践并重的创新型思政教育模式。这些单元涵盖了从社会主义核心价值观、劳动意识到职业规划及道德,再到生态文明理念和对国家农业重要性的理解等多个方面,每一部分都紧密结合了新时代中国特色社会主义的发展需求,见表1。

2.2 "教学模式的改革和创新

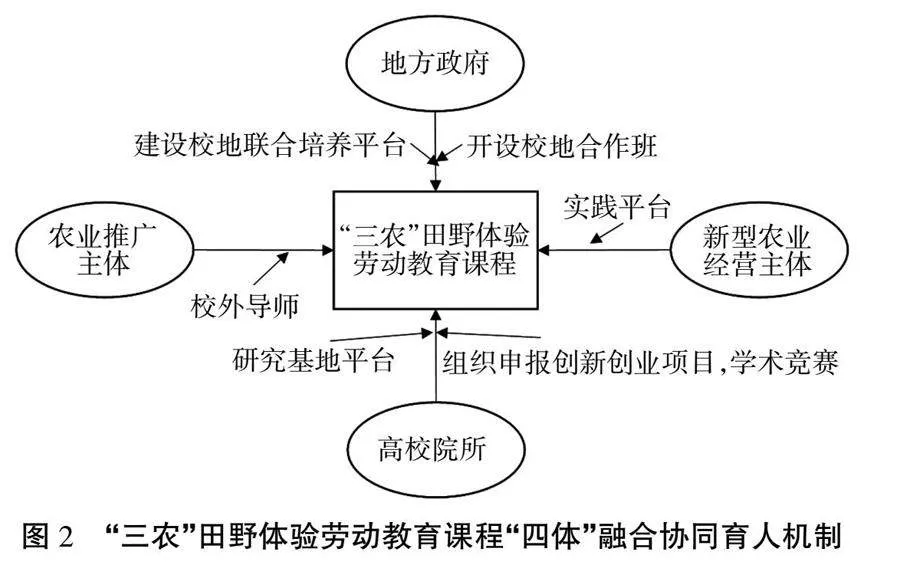

根据“三农”田野体验劳动教育课程性质和教学需要,打造丰富而有特色课程体系,如图1所示。具体研究思路如下。

2.2.1 "爱农维度

课程着眼于培养学生的家国情怀和对“三农”问题的深刻理解。通过精心设计的“走进‘三农’第一课”,课堂教学不仅传授农业知识,更重要的是引导学生理解农业在国家发展中的根本地位。此外,结合视频材料和红色基地的实地考察,红色主题教育让学生在情感上产生共鸣,深化了对“三农”思想的理解,培养出一种“知农、爱农、为农”的深厚情感,这是连接学生与农村土地最直接的桥梁。

2.2.2 "学农维度

课程选择水稻种植基地、茶叶种植园、生猪养殖场和龙虾养殖基地等实践场所,通过现场参观与实践等活动,让学生走出课堂,直接接触农业生产第一线。不仅使学生了解不同农业生产环节,更是让学生亲身体验农业生产的艰辛,理解农业对于国家的重要性。此外,这种亲身经历也有助于学生明确未来可能的职业方向,为自己的未来做出更加明智的选择。

2.2.3 "知农维度

课程依托扬州大学商学院、复旦大学中国乡村发展研究中心及民族学社会学学院等多家机构共同开展“乡村振兴小院”建设活动,通过实地考察和研究,学生能够更加深刻地理解农村的环境和农业的发展现状。这种活动不仅扩大了学生的视野,也为他们提供了深入乡村调研的机会,从而在心中培养出一份对“三农”的情感牵挂和热爱。

2.2.4 "智农维度

为了鼓励学生将所学知识应用于实际,通过参与“挑战杯”赛事、大学生创新创业赛事、“互联网+”大赛以及专业学科特色大赛等,激发学生的创新思维和实践能力。这一系列的比赛不仅是学习和体验的过程,更是学生展示自我、实现自我价值的舞台。课程通过以赛促学、以赛促用的方式,鼓励学生将创新创业精神应用于农业发展之中,培养他们解决实际问题的能力,为农业现代化贡献自己的力量。

综上所述,“三农”田野体验劳动教育课程通过爱农、学农、知农和智农4个维度,全面培养学生的农业知识、实践技能、创新能力和社会责任感,为中国农业农村的现代化发展培养出具有实践能力和创新精神的高素质人才。这不仅是对学生个人发展的促进,也是对国家农业发展战略的有力支持。

图1 "“三农”田野体验劳动教育课程教学模式

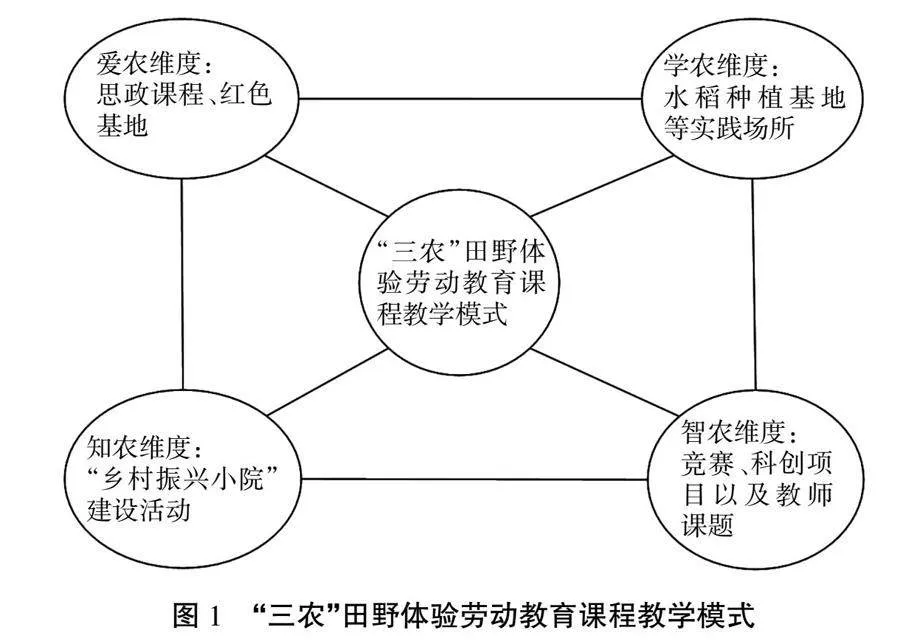

2.3 "“四体”融合协同育人机制的构建

“三农”田野体验劳动教育课程通过精心设计,集成了地方政府、高校院所、农业推广主体以及新型农业经营主体的力量,形成了一个多维度、互补性强的育人方阵。这种“四体”融合协同育人机制的构建,不仅为学生提供了一个全方位、深层次的学习平台,也为农业推广示范基地、新型农业经营主体、典型示范村的实践教育创造了良好条件,如图2所示。

2.3.1 "地方政府主体方面

扬州大学商学院与张家港市签订战略合作协议,开设了张家港班,通过建设校企联合培养平台和采用定向委培等形式,共建校企合作实训基地,为张家港市定向培养农林经济管理人才。在“三农”田野体验劳动教育课程中,张家港市农业农村局为学生实践提供了具有代表性的实践场所。

2.3.2 "高校院所主体方面

本课程依托扬州大学商学院成立的江苏省粮食作物现代产业技术协同创新中心(江苏省协同创新中心)、江苏城乡融合发展研究中心(江苏省高校哲学社会科学重点研究基地)、全国粮食安全宣传教育基地(部省级基地)和苏中发展研究基地(江苏省决策咨询研究基地)等研究基地,在创新创业实践环节中,引导学生参与研究基地相关课题,并以此为基础申报大学生创新创业项目、参加“挑战杯”等竞赛。

2.3.3 "农业推广主体方面

通过聘请农艺专家和技术骨干担任校外兼职教师,为学生提供实践指导。这种模式不仅加深了学生对农业知识的理解,还通过实习实践的方式,使学生快速地将理论知识与生产实际相结合,从而有效提升了解决实际问题的能力。

2.3.4 "新型农业经营主体方面

课题组以“乡村振兴小院”建设为契机,不仅让学生体验到农耕文化的魅力,还通过与新型农业经营主体的合作,使学生在实践中增强了科技兴农的使命感。这种实践活动的设计,紧密结合了新型农业经营主体的招聘要求,通过走进田间地头、温室大棚的方式,让学生在实际的农业生产劳动中深化对“三农”事业的认识和爱护。

总的来说,这种“四体”融合的协同育人机制,不仅为学生提供了丰富多样的实践教育机会,也有效地促进了学生对农业知识的深入学习和对农业实践能力的全面提升。通过这样的实践教育,学生不仅能够深刻理解农业生产的重要性,还能够培养出积极向上的农业创新精神和强烈的社会责任感,为将来投身到农业农村现代化建设中做好了充分的准备。

图2 "“三农”田野体验劳动教育课程“四体”融合协同育人机制

3 "结束语

通过“三农”田野体验劳动教育课程的研究与实践,不仅展现了劳动教育与思政教育深度融合的创新路径,也为高等教育在新时代背景下的改革与发展提供了新的视角和实践案例。这种教育模式不仅深化了学生对“三农”问题的理解和感悟,而且通过实际的田野体验,有效提升了学生的社会责任感、实践能力和创新意识,促进了学生个性全面发展。通过构建“地方政府-高校院所-农业推广主体-新型农业经营主体”的四体融合协同育人机制,本课程实现了理论与实践、教育与生产、学校教育与社会实践的有机结合,有效地促进了高校人才培养模式的创新和优化。期待未来,“三农”田野体验劳动教育课程能够在更广泛的范围内推广,为我国农业农村现代化建设培养出更多具备高素质的人才,为实现乡村振兴战略目标作出新的更大的贡献。

参考文献:

[1] ASTIN A W. Diversity and multiculturalism on the campus: How are students affected?[J]. Change: The Magazine of Higher Learning, 1993,25(2):44-49.

[2] 范微微,王晓琳.劳动教育中身体的价值意蕴与回归[J].教育理论与实践,2024,44(10):3-9.

[3] 赵梓婷,朱平.马克思异化劳动理论及其对劳动教育的指导意义[J].扬州大学学报(高教研究版),2023,27(1):55-62.

[4] 项贤明.“五育”何以“融合”[J].教育研究,2024,45(1):41-51.

[5] 裴文波,岳海洋,潘聪聪.高校大学生劳动教育的多维透视[J].学校党建与思想教育,2019(4):87-89.

[6] 丁瑞.SPOC混合教学模式在高职院校劳动教育课程中的应用[J].教育与职业,2022(11):90-95.

[7] 吕红梅.高校劳动教育基层教学组织建设的基本理路与实践方式[J].扬州大学学报(高教研究版),2023,27(5):46-54.

[8] 冯晓燕,杨育智.课程思政视域下“四位一体”耕读教育育人体系的实践探索——以山西农业大学为例[J].教育理论与实践,2023,43(27):29-32.

[9] PASCARELLA E T, TERENZINI P T. How college affects students: a third decade of research. Volume 2[M]. Jossey-Bass, An Imprint of Wiley,2005.

[10] 李世宏.新时期中国体育与劳动教育的融合:必要性、挑战及路径[J].成都体育学院学报,2023,49(5):47-54.

[11] 王海波,张静,张军燕,等.课程思政背景下劳动教育融入农业高职院校专业课程中的实践——以焙烤食品加工技术课程为例[J].中国食品,2023(16):57-59.