以岗位为导向的土壤环境监测教学模块改革实践

2024-12-31魏翠兰张瑞敏张雯琦

摘 "要:土壤环境监测在环境保护中扮演着至关重要的角色,该研究基于学情分析,采用项目化、模块化、任务化等教学方法和模式,借助虚拟仿真、行企业标准等教学资源,构建以岗位工作流程为核心的土壤环境监测教学体系,在教学过程中注重培养学生职业素养和专业技能,以帮助学生适应未来职场需求。希望通过教学实践改革,为环境监测领域培养出更多具备实践能力和创新精神的专业人才。

关键词:土壤环境监测;岗位导向;教学改革;职业素养;教学实施

中图分类号:G642 " " "文献标志码:A " " " " "文章编号:2096-9902(2024)22-0136-04

Abstract: Soil environmental monitoring plays a vital role in environmental protection. Based on academic situation analysis, this study adopts teaching project-based, modularized and task-based methods, and uses teaching resources such as virtual simulation and enterprise standards to build a soil environmental monitoring teaching system with the core of job work flow focused on cultivating students' professional qualities and professional skills during the teaching process, so as to help students adapt to future workplace needs. It is hoped that through the reform of teaching practice, more professionals with practical ability and innovative spirit will be cultivated in the field of environmental monitoring.

Keywords: soil environmental monitoring; job orientation; teaching reform; professionalism; teaching implementation

在“十四五”规划的宏伟蓝图中,我国对生态文明建设提出了更高的要求,特别强调了土壤、地下水和农村生态环境的保护与治理;2024年中央一号文件进一步突出了土壤保护和治理的重要性,认为这不仅是农业生产可持续发展的关键,也是乡村振兴战略的基石;生态环境部在全国生态环境保护工作会议的报告中将净土保卫战定位为国家生态安全的重要组成部分,并提出了“预防为主、风险管控、水土共治”的方针,体现了国家对土壤全面深入的保护。的确,土壤是生态系统中的关键资源,对保障国家粮食安全、推动农业高质量发展、建设美丽中国具有重要意义,因此,认识土壤、提升土壤质量、防治土壤污染、实现土壤资源的可持续利用,是环保工作者对绿色发展未来的积极贡献,也是对国家战略的有力响应[1-2]。

环境监测课程旨在培养学生掌握不同环境要素的监测方法和基本原理,能够深入分析监测结果,为环境保护管理提供依据及基础。土壤环境监测作为环境监测课程的重要教学模块,是高职学生认识和改良土壤环境的重要手段,本文主要探讨在土壤环境监测教学过程中,以岗位为导向的教学改革实践,希望通过经验分享,提升土壤监测领域的专业人才培养质量。

1 "教学整体设计

1.1 "岗位为基,对接需求,重构教学内容

环境监测是江苏开放大学(江苏城市职业学院)环境管理与评价专业的专业核心课程,旨在培养学生掌握不同环境要素的监测方法和基本原理,能够深入分析监测结果,为环境保护管理提供依据及基础。根据课程教学目标,本课程按水、大气、土壤、固废及噪声五大环境要素,形成了五大教学模块。五大环境要素的认知,均以项目为引领,根据项目特点由采样点布设→样品的采集、运送保存→样品预处理→分析测试→数据处理→综合评价→意见反馈过程组合而成,本次课程的教学内容主要是第三模块——土壤环境监测。该模块本学期引入企业案例“某区域农田轮作休耕和绿肥推广应用区土壤提升项目”,作为典型的农用地块,该项目土壤质量提升及修复方向指向明确,与本模块的教学目标高度契合,课程教学团队对项目进行了教学适宜性改造,基于工作过程设置为 6个教学任务,并按照企业生产运行方式组织教学。

1.2 "学生为本,精准把脉,丰富教学资源

1.2.1 "学情分析

土壤监测教学模块的授课对象是2022级环境管理与评价专业的学生,班级总计20人,男女生比例为3∶2。从前序“水环境监测”及“大气监测”模块的学习结果分析:70%的学生对于该课程的掌握处于及格至良好的状态,其中良好40%,3个学生能够达到优秀状态(15%),1个女生由于是文科生,学习较为吃力。

从学习形式来看97%的学生更喜欢实验模拟课及实操课,只有3%的学生愿意上理论课;从平台的学习方式来看,学生认为视频学习优于文本学习;从课堂学校效果来看,学生掌握了监测工作的基本流程,认识到环境监测工作对于科学认识环境污染、科学开展环境管理的重要意义,因而对土壤环境监测教学任务还是充满期待,学习热情高;且从前期实践可知,学生实验操作参与度高,但是监测方案的制定能力相对薄弱,且学生并没有土壤环境调查的实践经验,对新环境要素学习特点、要点、难点暂无直观的感受。

1.2.2 "教学资源建设

依据专业人才培养方案、课程标准及企业考核标准,校企共同明确教学目标,以高等职业教学教育教材《环境监测》为基础,HJ/T 166—2004《土壤环境监测技术规范》、NY/T 395—2012《农田土壤环境质量监测技术规范》《第三次全国土壤普查技术规程》、“1+X”证书考核标准(对标污水处理1+X考核标准中重金属监测内容)等材料作为辅助,依据学生学情,拟定教学重点和难点。在教学过程中,基于建构主义学习理论,采用线上与线下、课内与课外、学校与企业互相融合的混合式教学模式,利用中国大学MOOC、超星学习通、腾讯会议、工程相机、农业物联网APP和虚拟仿真实训软件等教学平台与软件(图1),以及土钻、橡皮锤、土壤剖面沙盘等实物工具,辅助学生理解教学过程中的关键环节,活跃学生思维,提升教学效果。

1.3 "反馈为镜,评价协同,优化考核体系

“双导师”教学模式下,学生、教师、企业对学生的评价考核是一个多维度、互动性、过程性的过程,旨在全面评价学生的知识掌握、实践技能和职业素养。

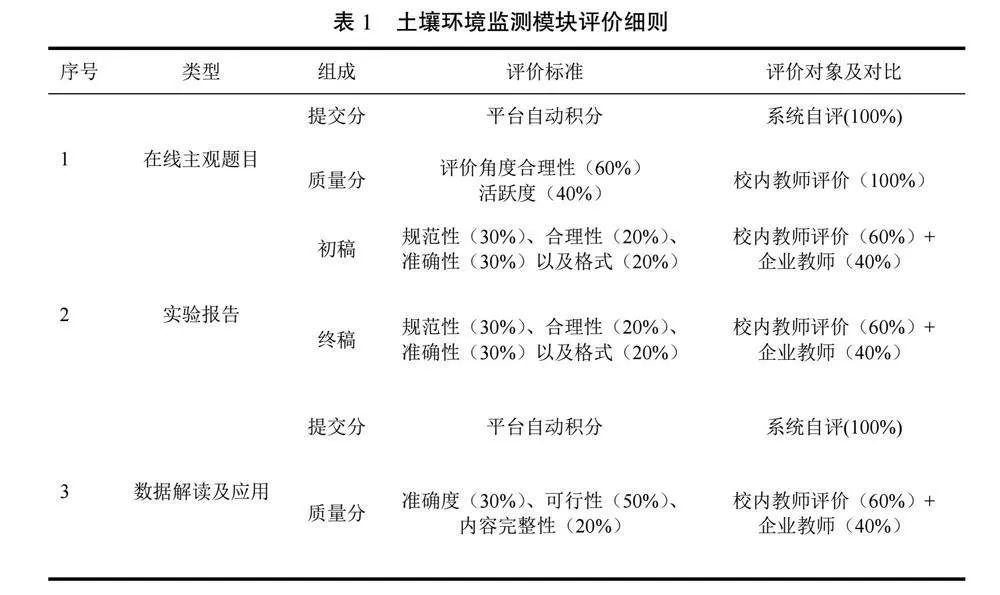

表1是该评价考核体系具体细节,要点包括:①系统自评,学生通过自评了解自身的学习进度和存在的问题,培养学生的自主学习能力和自我管理能力。②学生互评,促进学生之间的交流与合作,提高学生的批判性思维能力,促进个人和团队的成长。③校内导师评价,校内导师根据学生在理论学习和实验操作中的表现,评价学生的专业知识掌握程度、实验技能、表达能力及考试能力等。④校外导师(企业导师)评价,校外导师依据学生在企业实习、项目参与中的实际表现,评价学生的岗位技能、工作态度和职业适应能力。

图1 "课程资源建设

1.4 "技能为核,紧跟科技,创新教学策略

基于项目教学需求,课程模块采用“双导师”制教学模式,聘请“某区域农田轮作休耕和绿肥推广应用区土壤提升项目”企业专员共同承担教学任务。

校内教师把控整体教学过程,确保教学活动满足教学目标,学生理论知识、实践技能、专业素养能力得到提升;企业导师则更加清晰实际应用和行业需求,帮助学生将理论知识应用于实际监测,提供行业发展趋势和就业指导,结合评价结果,对表现优异的学生协助实习。在此过程中,以规范性、准确性、时效性、特殊性和适度性为原则,“双导师”精选与教学过程相关的思政元素,提升学生在责任担当、全局观念、安全意识、团队合作、沟通能力、时效意识、劳动精神、科学创新、工匠精神、职业责任、法律意识、国际视野和可持续发展观等方面的情怀素养。

2 "教学实施

2.1 "分阶教学,知识递增,筑牢学问基石

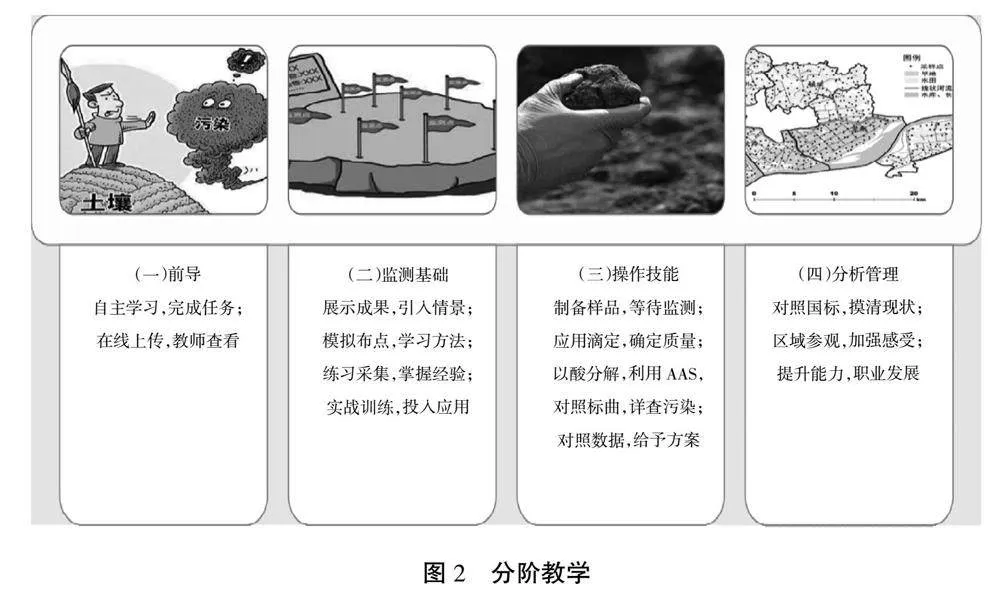

根据“某区域农田轮作休耕和绿肥推广应用区土壤提升项目”需求及环境监测的教学内容编排,遵循企业工作流程,并根据教学流程进行优化,课程在层层进阶的项目任务中,采用任务驱动的教学方法,完成从“监测准备—监测过程—结果分析应用”的过程,并且随着项目复杂程度的提升,呈现螺旋上升状态,逐步深化对土壤监测知识的理解和应用能力(图2)。①前导:学生通过预习材料接触土壤监测的基础知识,为后续的深入学习打下理论基础。②监测基础:通过课堂讲授、模拟及基础实操,学生将学习土壤监测基础,为土壤质量指标及污染指标的测定做好铺垫。③操作技能:过实验室操作,学生将增进土壤样品采集制备和指标分析的操作技能。④分析管理:学生将通过案例研究、区域参观等形式,进一步加强土壤监测数据的分析和管理能力。

2.2 "任务引领,课堂激活,实现技能对接

在任务驱动下,课前,学生利用教师提供资源先自主学习,实现翻转课堂理念;课中,根据教学内容,教师进行启发、引导、情境和讨论等形式带入,学生采用讨论、体验、模拟和实践等方法深入理解,达到“学中做”及“做中学”的目的;课后,学生可依据课堂所学,应用于实践,进行深入探究[3]。在学习过程中,学生有一定的理论积淀,但是实践能力较为薄弱;在项目进程中,一方面利用网络平台资源共享帮助学生扫除知识盲区。另一方面校内教师及企业教师以合作者的身份参与项目实施,协助答疑解惑;同时,学生间相互合作促进交流,帮助提升;三方(教师、学生、平台)的共同合作学习达到完成项目的目的。以土壤重金属Cd的测定为例,在本单元的学习中,教师课前进行情况分析,设计教学。课上展示作业完成情况,引导学生明确学习重、难点,通过答疑环节扫除学生知识盲点,同时通过微课学习加强学生对任务的理解,并由教师带学生进行前序知识的回顾应用,为实践任务做好准备。之后现场开展实验任务“田间土壤重金属Cd镉含量测定”,学生通过合作完成任务,探究学习内容,形成实验分析报告,得出相应结论,并根据完成情况展开组间讨论,完成教师点评和错误纠正,企业教师总体评价,对接实际工作情况,完善知识及方法体系,之后针对学生报告内容开展组内、组间及师生之间的讨论,反复完善报告内容,结合企业教师指导,形成最终报告。

2.3 "产学协同,评价多元,推动素质提升

在课程教学及项目实施过程中,结合学生的个性特点和需求,通过多样化的考核和评价方法,推动学生进步提升:考核方式主要有实验操作、项目报告、口头答辩、书面考试;考核内容包括基础知识、实验技能、数据分析、数据应用、课堂表现;考核人员由系统自评、学生互评、校内教师、企业导师共同组成。

3 "实施效果

3.1 "岗位技能同步化,内容评价多元化,学生学习动力高涨

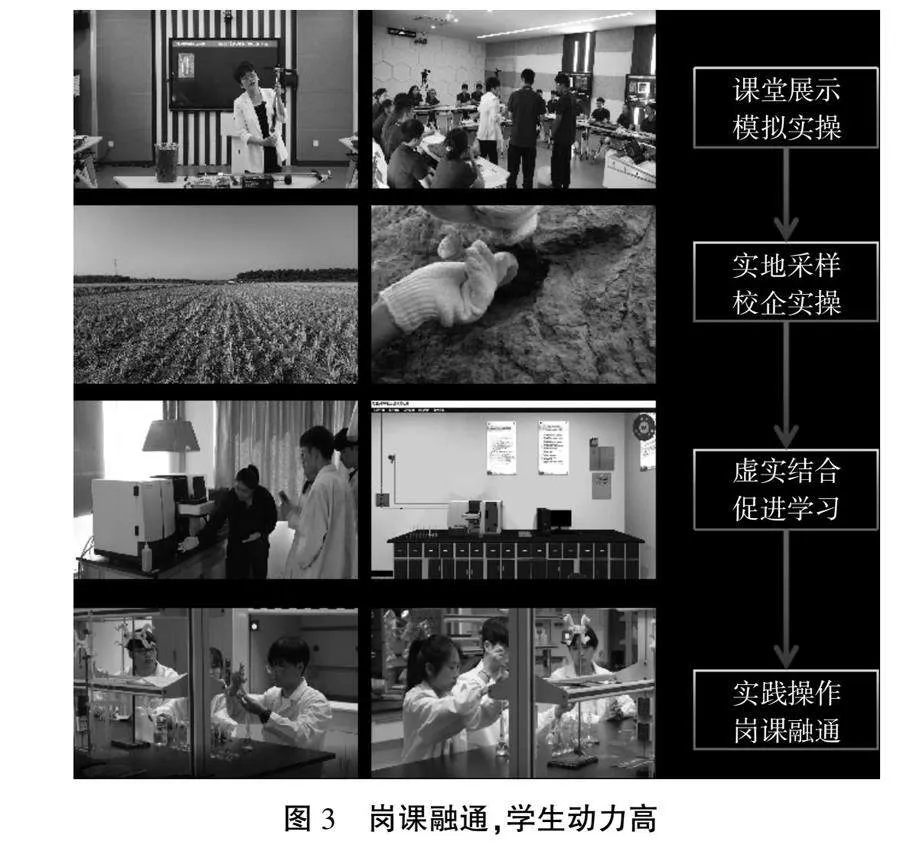

教学以真实项目为驱动,立足职业岗位需求,结合行业规范,突出技能培养,在课前、课中及课后布置不同任务,根据任务需求,课堂开展模拟实验、田间实操、汇报、组间辩论和参观学习等多种形式,增加了课堂趣味性,提升了学生课堂度(图3)。

以素质能力提升为导向,教学考核评价体系由在线系统、校内教师、企业教师及学生互评多部分组成,丰富了考核维度,提升考核的公平公正性,增加了学生对学习效果的信服度。

3.2 "企业需求精准化,人才培养定制化,培养成效显著

教学过程与企业紧密合作,以行业最新的技能要求、标准为导向,以培养学生的实际操作能力和解决实际问题的能力为目标,优化重构了教学内容,通过理论知识测试、实验操作考核、项目完成质量等多元化的评价体系,学生的培养成效得到全面评估[4],企业满意度高,尤其在工作能力、敬业精神、适应能力和道德素养等方面的满意度达到了90%以上。

图3 "岗课融通,学生动力高

4 "结束语

土壤环境监测课程教学模块致力于培养具备专业技能、行业认证和岗位适应能力的高素质技术人才。课程以“技能专精”为核心,通过精心设计的实验教学和现场实习,强化学生对土壤采样、实验室分析、数据处理等关键监测技能的掌握;结合最新的土壤环境监测技术与国家环境保护标准,课程内容不断更新,确保学生能够学习到前沿的专业知识;以证书为导向,课程紧密结合环境监测领域的职业证书考核内容,进行课程设计;通过与企业的紧密合作,课程融入了土壤污染风险评估、修复效果评估等内容;学生深入了解企业对土壤环境监测人才的实际需求,通过参与企业项目,提前适应岗位工作,培养解决实际问题的能力。

参考文献:

[1] 魏翠兰,秦品珠.思政教育下“环境监测”课程教学改革实践探析——以江苏开放大学为例[J].华章,2023(10):150-152.

[2] 蔡庆,夏虹毅.高职环境监测技术专业课程思政建设路径研究[J].广东化工,2023,50(16):221-222,240.

[3] 夏德华,曹菁,许贵智,等.环境监测课程线上线下混合式教学改革探索[J].高教学刊,2024,10(3):60-63.

[4] 徐清艳.应用型人才产教融合培养模式实践——以环境监测及实验课程为例[J].环境教育,2024(1):45-46.