植物营养诊断技术课程思政教学探索

2024-12-31鞠会艳孙境远

摘 "要:植物营养诊断技术是一门具备较强理论性和实践性的课程,该课程思政教学深入挖掘融合在专业知识中的思政元素,探索运用典型案例和动手实验及走入生产实践的多种教学方式。旨在拓宽学生的专业知识,培养学生的实践能力,为今后的科研工作和服务于“三农”打下坚实基础。

关键词:课程思政;植物营养诊断技术;专业知识;典型案例;思政教育

中图分类号:G641 " " "文献标志码:A " " " " "文章编号:2096-9902(2024)22-0132-04

Abstract: Plant Nutrition Diagnosis Technology is a course with strong theoretical and practical nature. The ideological and political teaching of this course deeply probes the ideological and political elements integrated into professional knowledge, explores the use of typical cases and hands-on experiments and production practice a variety of teaching methods. The purpose is to broaden students' professional knowledge, cultivate students' practical ability, and lay a solid foundation for future scientific research work and serving \"agriculture, rural areas and farmers\".

Keywords: ideological and political education in all courses; plant nutritional diagnosis technology; professional knowledge; typical cases; ideological and political education

植物营养诊断技术是农业资源利用与植物保护专业硕士研究生的选修课,是一门综合性的学科,根据植物生长发育形态、植物生理和生化指标并结合土壤养分测定分析判断植物营养元素丰缺状况的技术。该技术的核心目的是评估植物的营养状况,以利于农民和农业专家做出合理的施肥决策,优化作物生长,提高产量和品质,同时减少环境污染。

植物营养诊断技术课程重点讲述主要作物、果树和蔬菜的营养失调症状及主要诊断方法和技术。其教学目的是将植物营养诊断学的理论、技术和方法传授给学生,并利用多媒体讲述,使学生掌握该课程的基本理论和各种诊断技能,并了解该课程的国内外最新研究进展和动态。在课堂教学中采用多媒体教学手段,将视频、图形和文字恰到好处地结合起来,并采用查找文献、专项讨论相结合的教学方法。课后采用在线软件和微信答疑等方法与学生交流,使学生能够理解和掌握该课程的基本概念和基本理论,掌握这门课程的国内外研究前沿等。通过本课程的学习,使学生掌握植物营养诊断的理论知识,能够对生产实践中植物营养状况进行预测和预控,并能指导科学施肥。在植物营养诊断技术课程思政教学探索中深入挖掘思政元素,把思政元素和专业知识有机地结合起来,在专业知识的传授、解惑中对学生进行思政教育。在教授植物营养元素失调的诊断技术时挖掘思政元素,传播正能量,激发学生的学习兴趣。通过专业知识和思政教育的有机融合,培养学生保护生态环境和保障粮食增产增收的担当精神,在农业农村现代化和乡村振兴的伟大征程中,作为农业资源利用与植物保护专业的学生,应肩负着推动农业科技进步、服务乡村发展的历史使命,应以强农兴农为己任,坚定信心,勇往直前,树立“把论文写在祖国大地上”的意识和信念。

1 "专业知识和思政教育有机融合

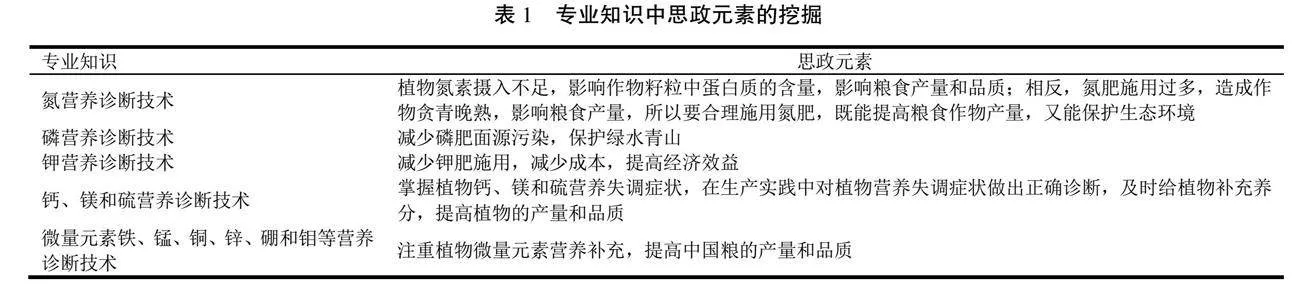

植物必需营养元素的营养失调症状诊断技术对了解植物营养状况、指导施肥起着至关重要的作用。在教授植物营养诊断技术时,教师不仅要传授科学知识,更要在教学中巧妙地融入思政教育元素,引导学生树立正确的世界观、人生观和价值观。通过挖掘教学内容中的思政元素(表1),传播正能量,可以激发学生的学习兴趣,培养他们的社会责任感和使命感。使学生认识到“民为国基,谷为民命”,粮食问题关系到国计民生。为提高中国粮的产量和品质,就必须学好专业知识,在农业生产中利用所学的植物营养诊断技术对植物体养分的丰缺进行诊断,以便采取相应的施肥措施促进农业生产持续、稳定的发展[1]。为此,主讲教师在授课前结合专业知识认真挖掘思政元素,使专业知识和思政教育有机地融合,做到在专业知识教与学中如盐入水般把思政元素融进专业知识讲解、讨论中,避免生搬硬套,使学生产生逆反心理。专业知识和思政元素的有机融合,增强了学生学好专业知识的兴趣,提高了学有所用,服务于社会的责任感[2]。

如讲授氮营养诊断技术时,将专业知识和思政教育有机融合。氮素是植物生长和发育必需的肥料三要素之一,它对植物的生理功能和农产品的品质有着深远的影响。氮素是植物体内与品质有关的重要化合物的组成成分,如含氮化合物蛋白质、氨基酸,酰胺和叶绿素A、维生素B和生物碱等。蛋白质和必需氨基酸含量是农产品的主要品质指标。适量供氮能明显提高氨基酸和蛋白质含量。氮素还影响植物油的品质。氮肥是影响向日葵油脂肪酸组成的关键因素之一。向日葵是一种重要的油料作物,其种子中提取的向日葵油富含不饱和脂肪酸,主要包括油酸和亚油酸。这2种脂肪酸对于人类健康都非常重要。氮肥用量对向日葵油中油酸和亚油酸含量的影响是通过改变植物的氮代谢和脂肪酸合成途径来实现的。通过控制氮肥的使用量,可以调控向日葵油中脂肪酸的组成,以满足市场需求。同时,在农业生产中应注重氮肥的合理使用,以实现可持续发展。若大量施用氮肥还会降低果蔬品质和耐贮存性。例如,在水果作物中,氮素过多可能导致果实过大而口感变差;在蔬菜作物中,氮素过多可能导致蔬菜口感变差且易腐烂,蔬菜硝酸盐超标等,进而转化为亚硝酸盐,亚硝酸盐是一种剧毒化学物质,能诱发人体组织细胞缺氧,导致癌症的发生,对人们的健康有严重危害[3]。因此,要根据植物氮素营养诊断技术,合理、科学地通过施用氮肥给植物补充氮素,既能提高粮食作物产量,又能保护生态环境,强调责任、可持续发展、环境保护以及社会责任感。由于蛋白质是人类和动物饮食中的主要营养来源,缺硫导致的蛋白质合成受阻会降低食物的营养价值。特别是在畜牧业中,动物饲料中的蛋白质质量直接影响到动物的生长和健康。因此,确保作物中有足够的硫含量对于维持人类和动物的营养需求至关重要。在农业生产中,为了防止硫缺乏对作物生长和人类健康的影响,农民应该根据土壤测试结果和作物需求合理施用含硫肥料。通过补充适量的硫肥,可以提高作物的蛋白质含量,增强作物的抗逆性,提高作物的产量和品质。通过专业知识和思政教育的有机融合,使学生清楚认识到利用植物营养诊断技术对植物营养元素丰缺做出正确诊断,对指导农业生产,保障粮食安全,提高粮食的产量和品质的重要意义。

2 "挖掘典型案例,树立学好专业知识的思想

在植物营养诊断技术教学与讨论中,为了提高农作物的产量和品质,保障我们饭碗中中国粮的安全性,保护绿水青山的美好生态环境,就必须掌握植物营养元素的失调症状,对田间植物的营养元素失调症状做出正确诊断,以便及时、合理地通过施肥给植物补充养分。挖掘肥料施用不当对粮食生产和生态环境影响的案例,可以坚定专业学位研究生学好专业知识,掌握植物营养元素失调症状,掌握肥料的种类、性质和施用技术,以便科学合理地施肥,提高肥料利用率,既满足植物对养分的需求,又能保护生态环境。在教学中深入挖掘有关盲目施肥造成危害的典型案例,如磷肥施用不当造成粮食安全、人们健康和生态环境受到影响的典型案例,通过仔细剖析典型案例,能使学生牢固树立学好专业知识的思想。

磷是植物生长发育必需的大量元素,磷是植物体中许多重要化合物的关键组成成分,对植物的生长、发育和生理功能至关重要。磷是核酸分子的核心组成部分,核酸负责遗传信息的存储和传递。磷也是植物中磷脂、植素和三磷酸腺苷(ATP)的重要组成成分。磷具有促进植物根系发育,促进植物开花和结果,增加植物抗病能力。由于磷在植物生理过程中的这些关键作用,所以植物缺磷会导致植物生长受限,叶片发黄,老叶先出现失绿症状,严重时可能导致植物死亡。磷还能提高植物对外界逆境胁迫的适应性,如增强植物抗旱、抗寒、抗盐等抵抗逆境的能力。缺磷对植物光合作用、呼吸作用及生物合成过程都有影响,使植物生长发育不良,影响农作物的产量和品质。植物体生长发育所需的磷素主要在土壤磷库中获得或通过施肥使得植物可以吸收足够的磷素。磷肥能够增加根毛的数量和长度,促使根系发育,增加了根系表面积,促进根系生长,提高了植物对养分的吸收效率。磷肥有助于植物形成充足的能量来支持开花和结果。因此,生产实践中非常重视磷肥的施用。但因施入土壤后,磷肥中的磷素很容易被固定,导致磷肥利用率很低,为了满足植物对磷养分的需求,每年都向耕地土壤中施入大量的磷肥尤其是化学磷肥如过磷酸钙、二铵等化学磷肥。磷肥的过多施用,将会导致植物出现磷素中毒现象,还会严重影响粮食的安全性,如前些年在湖南和广东出现的“镉大米”,就是由于磷肥施用过多导致土壤中镉含量上升,进而影响农作物安全以及人体健康。磷肥的主要原料是磷矿石,而部分磷矿石中可能含有较高的镉元素。在磷肥的生产过程中,这些镉元素可能未被有效去除,因此残留在磷肥中。当磷肥被大量施用到农田时,其中的镉元素会随着时间累积在土壤中。水稻作为一种对土壤中镉元素敏感的作物,尤其是在南方两季稻的栽培模式下,由于施肥量大且频繁,水稻吸收土壤中镉元素的机会增多,从而导致水稻体内镉含量升高,产生“镉大米”。长期食用高镉含量的稻米可能会对人体健康造成危害,因为镉是一种有毒重金属,可以通过食物链积累并对人体的肾脏、骨骼和其他器官产生毒性作用,可能引起人们骨痛病的发生,影响人们的健康[4]。磷肥施用过多,还会引起土壤面源污染和水体富营养化,藻类大量繁殖,又称为藻华,是一种常见的水体富营养化现象。这种现象通常是由于水体中营养盐(如氮、磷)浓度过高引起的。当水体中的营养盐浓度超过一定阈值时,会促进藻类等浮游生物的快速生长和繁殖。藻类大量繁殖会导致多种环境问题:溶解氧下降、水质恶化污染、毒素产生和生态系统失衡等,影响其他物种的生存。例如,鱼类可能因为食物来源减少(如浮游生物被藻类覆盖)而难以生存。在教授和讨论植物磷素营养失调诊断技术时,挖掘和剖析有关磷肥施用不当所造成的对粮食生产、人类健康和生态环境等产生危害的典型案例。同学们被这些典型案例震撼的同时坚定了学好专业知识,提高粮食的产量和品质,保护生态环境的使命感。

案例1:粮食和环境中镉超标引起的痛痛病(itai-itai disease)。土壤镉(Cd)污染是严重的土壤重金属污染问题,会对生态环境和人们的身体健康造成很大危害。人们食用“镉大米”后摄入过量的镉会引起镉金属中毒造成全身骨骼疼痛,疼痛犹如针刺样,取名“痛痛病”,也称骨痛病,是一种由环境因素引起的慢性中毒性疾病,其主要症状是患者会出现持续不断的剧烈骨痛。这种病症最初是在20世纪初的日本富山县神通川流域被发现的,当时该地区的居民普遍遭受了严重的镉污染。痛痛病是镉污染地区的一种公害病,在当地流行20多年,造成200多人死亡。痛痛病的主要病因是人们长期摄入高浓度的镉,这主要是由于当地居民饮用了受镉污染的水源。在20世纪初期,日本富山县的居民主要通过饮用被污染的河水和食用受镉污染的农作物(尤其是水稻)摄入镉。当时,位于河上游的三井金属矿业公司的炼锌厂未经妥善处理就排放了大量含镉的废水,这直接导致了神通川河水的严重污染。随着时间的推移,河水、土壤、稻米和鱼虾中的镉含量逐渐升高,最终通过食物链进入了人体,导致了痛痛病的爆发。镉进入人体,会抑制肾脏中维生素D的活性,进而影响到体内钙的吸收,使人体骨骼中的钙大量流失,出现骨骼萎缩、骨质疏松、四肢弯曲以及关节疼痛等症状,甚至在咳嗽和吃饭时都会出现疼痛的症状[5]。

案例2:磷肥过多施用加重湖库富营养化问题而危害生态环境。由于过多施用磷肥、磷等营养物进入江河湖泊等水中造成水体富营养化。富营养化是指湖泊、河流、海湾等缓流水体中营养物质如磷等浓度过高,导致藻类和其他浮游生物过度繁殖的现象。这种现象通常是由于人类活动,如农业施肥、工业排放和生活污水未经处理或处理不当,导致大量营养物质流入水体。当这些营养物质进入水体后,成为藻类生长的养分来源,尤其是在光照充足的条件下,藻类迅速繁殖,形成藻华。藻类的过度繁殖会阻挡阳光穿透水体,影响水下植物的光合作用,进而减少水体的初级生产力。同时,藻类的分解过程消耗大量的溶解氧,导致水体中的溶解氧水平下降。当溶解氧浓度降低到一定程度时,会对鱼类和其他需氧生物造成窒息,导致大量死亡。此外,一些藻类还能产生有毒物质,对人类和动物健康构成威胁。富营养化还会导致水体水质恶化,产生异味、颜色变化等不良影响,影响水体的美观和使用价值。鄱阳湖是我国最大的淡水湖,是长江江豚的重要栖息地和重要候鸟的越冬地之一。但由于水中总磷超标造成水体富营养化,水中藻类迅速生长,对水体生物造成极大伤害[6]。结合以上实例,运用多媒体教学方法把典型案例展示给学生,增强学生的使命感和责任感。

3 "实验和实践相结合,奠定情系“三农”的情怀

在教学中主讲教师注重培养学生的实验操作和实践探究能力,培养学生分析问题和解决问题的能力是非常重要的。这不仅要求学生具备扎实的理论知识,还要求他们能够将这些知识应用到在农业生产实践中。利用实验操作、现场教学和互动讨论等教学策略提高学生分析问题和解决问题的能力。改革传统的仅仅用多媒体展示营养失调症状图片和观看视频的教学方式,设计实验方案,用营养液培养植物,观察植物出现的营养失调症状,加深学生对植物营养失调症状的印象,以便学生在生产实践中对田间植物出现的营养失调症状做出正确诊断,便于制定出正确的解决措施。

营养液培养植物实验设计的原理是绿色植物在整个生长发育时期,除了通过叶片的光合作用外,只要满足正常生长发育所需的各种矿质元素和其他条件,植物可以在土壤以外的基质中生长。因此,在用去离子水及必需的几种元素配成的溶液中,植物同样可以正常生长发育。为了在营养液培养实验中观察到因营养元素缺乏或过剩植物出现的营养元素失调症状,在配制营养液时将某种元素去除或者过多加入某种元素,培养植物一段时间后就可以观察到植物的营养元素失调症状。学生查找资料设计了利用完全营养液、缺铁营养液和缺氮营养液培养玉米,在实验时按照营养液配方配制好营养液后,将长出一叶一心的玉米移苗到不同处理的营养液中,放到光照培养室中进行培养。培养一段时间后,当玉米出现了缺素症状时,学生对照课堂上看到植物营养元素失调症状的照片,对培养的玉米出现的失调症状做出正确诊断。用完全营养液培养的玉米,玉米叶片生长是正常的,叶片是绿色的。用缺铁营养液培养的玉米,玉米上部新叶已经出现缺铁症状,叶片失绿变化,但叶脉还保持绿色。利用缺氮营养液培养的玉米,玉米叶片失绿变化,包括叶脉都是黄色的,叶片是均一变黄,没有斑点和斑块,而且下部老叶首先出现失绿症状。通过做营养液培养实验,验证了在理论课学到的植物营养元素失调症状,培养了学生的实验技能,增强了学生的学习兴趣,便于学生在生产实践中对观察到的缺素症状做出正确诊断。课后带领学生走出课堂,走进田间。在玉米田里仔细观察玉米植株的长势及茎和叶片出现的一些症状,如在玉米田里看到一株玉米下部老叶已经变成紫红色,学生运用学过的理论知识对玉米叶片出现的紫红色症状做出缺磷的正确诊断,并结合生产实践制定出适宜的解决方案,使学生体验到学以致用、科技兴农的重要作用,也奠定了学生聚焦“三农”,情系“三农”的情怀,坚定了学生今后走向工作岗位,在乡村振兴中贡献一份力量的信心。

4 "结束语

植物营养诊断技术课程思政教学中深入挖掘思政元素和典型案例。通过专业知识和思政元素的有机融合,教与学中典型案例的运用,使学生牢固掌握专业知识技能的同时,树立减少肥料施用,保护生态环境,绿水青山就是金山银山的理念。在教授植物营养元素失调症状的诊断技术时挖掘思政元素,传播正能量,激发学生的学习兴趣。使学生认识到为保护人们饭碗中粮食的安全性,保护耕地土壤不被污染,保护绿水青山,就需要牢牢掌握好专业知识,在生产实践中对植物营养症状做出正确诊断,根据作物需求、气候和土壤状况及肥料的性质,因地制宜进行种植,采取测土配方施肥和平衡施肥等技术,科学、合理地施肥。为保护土壤资源,守住中国18亿亩(1亩约等于667 m2)耕地红线,保障粮食的安全性和保护绿水青山,保护生态环境而贡献自己的力量。

参考文献:

[1] 吴强盛,徐馥淇,邹英宁,等.新农科背景下园艺植物营养诊断课程的教学改革与实践[J].农业技术与装备,2023(9):137-139.

[2] 贾兵,郭国凌,王友煜,等.园艺植物营养诊断与矫治课程教学模式改革与实践[J].安徽农业科学,2021,49(20):273-276, 282.

[3] 高淑峰.氮肥对蔬菜产量和品质的影响研究[J].种子科技,2017,35(10):139-140.

[4] 刘斌,黎天勇,蔡扬尧.“镉大米”的现状、危害及修复方法简述[J].现代食品,2018(21):86-89.

[5] 百南方.日本“痛痛病”事件[J].现代班组,2023(11):28.

[6] 伍名群,简永远,杨江,等.贵州省黔东南州城市湖库型饮用水源氮磷污染特征及富营养化风险评价[J].贵州师范大学学报(自然科学版),2024,42(1):55-67.