从脱贫攻坚到乡村振兴:新疆“三农”工作重心转移的政策响应

2024-12-31朱海彬

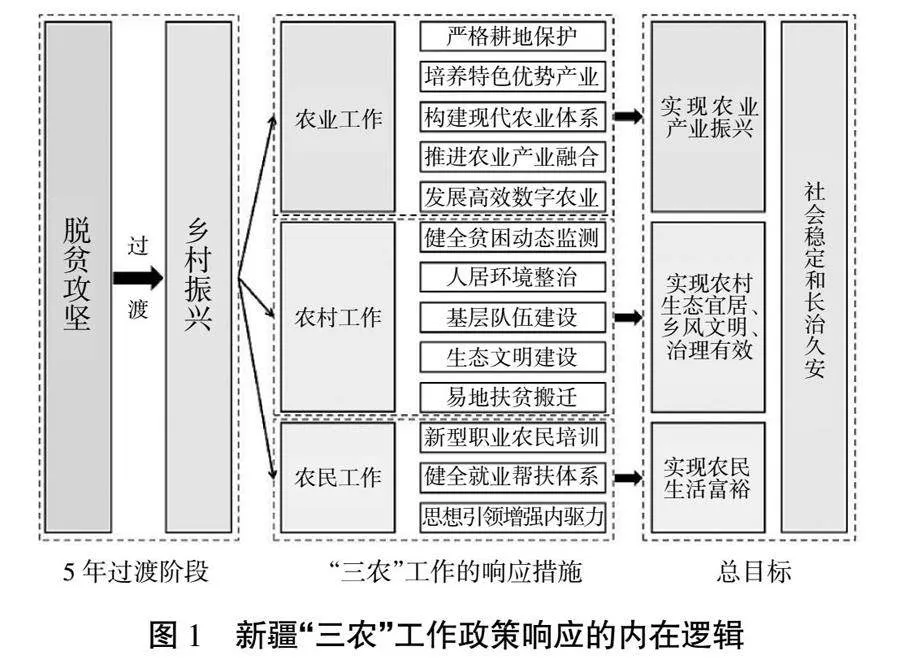

摘 "要:随着脱贫攻坚在全国范围内取得全面胜利,“三农”工作重心随之转向乡村振兴。在深入阐述“三农”工作重心转移内在逻辑的基础上,基于新疆维吾尔自治区党委、政府面对“三农”工作重心转移所出台的系列政策和措施,全面分析这些政策和措施对巩固脱贫攻坚成果以及推进乡村振兴的有效作用。研究表明,自治区党委、政府应对“三农”工作重心转移作了全面部署,农业通过多措并举实现高质量发展;农村实现生态宜居、乡风文明、治理有效;农民通过增强内生发展动力,实现生活富裕。

关键词:脱贫攻坚;乡村振兴;“三农”工作;重心转移;政策响应

中图分类号:F323 " " "文献标志码:A " " " " "文章编号:2096-9902(2024)22-0049-04

Abstract: With the overall victory of poverty alleviation nationwide in China, there is a shift in focus from \"agriculture, rural areas and farmers\" to rural revitalization. On the basis of in-depth elaboration of the internal logic of the shift in the focus of work of \"agriculture, rural areas and farmers\", based on the series of policies and measures issued by the Party Committee and Government of Xinjiang Uygur Autonomous Region in response to the shift in the focus of work of \"agriculture, rural areas and farmers\", this paper comprehensively analyzed the effective role of these policies and measures in consolidating the achievements of poverty alleviation and promoting rural revitalization. The research has shown that the Party Committee and Government of Xinjiang Uygur Autonomous Region have made comprehensive arrangements to shift the focus of work on \"agriculture, rural areas and farmers\". In terms of agricultural work, high-quality development has been achieved through multiple measures taken simultaneously. In terms of rural work, rural areas have achieved ecological livability, civilized rural culture, and effective governance. In terms of farmer work, farmers have achieved a prosperous life by enhancing endogenous development momentum.

Keywords: poverty alleviation; rural revitalization; \"agriculture, rural areas and farmers\" work; shift in focus; policy response

乡村振兴是实现中华民族伟大复兴的一项重大任务,始于2018年中共中央、国务院颁布的《中共中央 国务院关于实施乡村振兴战略的意见》。随着我国脱贫攻坚战取得全面胜利,“三农”工作重心已历史性转向全面推进乡村振兴。为此,国家设立了脱贫攻坚与乡村振兴的5年过渡期,要求过渡期内严格确保各项民生,保障普惠性帮扶政策的连续性。

新疆维吾尔自治区作为我国的边疆省区,在2011年中共中央、国务院发布的《中国农村扶贫开发纲要(2011—2020年)》中,就将新疆的南疆三地州确定为我国脱贫攻坚的主战场之一。全疆由于农村贫困人数多、分布广、类型杂,脱贫攻坚任务变得异常艰巨,但是在各级党委、政府的坚强领导下,全疆各族人民同心协力,最终于2020年底,全区35个贫困县、3 666个贫困村、306.49万农村贫困人口,全部完成了脱贫攻坚任务,告别了新疆绝对贫困的历史。面对国家“三农”工作重心转移,如何在巩固现有脱贫攻坚成果的基础上,实现同乡村振兴的有效衔接并深入推动乡村振兴迈上新台阶,是后脱贫时代新疆各级党委、政府需要回答的民生课题和时代课题。

1 "“三农”工作重心转移的内在逻辑

脱贫攻坚和乡村振兴是我国“三农”领域发展的2个重要阶段。脱贫攻坚是乡村振兴的前提和基础,乡村振兴是脱贫攻坚的指引和提升[1]。二者既相互联系,又相互区别。一方面,二者奋斗目标相同,都是以提升农民福祉、保障农民根本利益为核心,通过消除贫困、改善民生,最终实现共同富裕[2];另一方面,乡村振兴相较脱贫攻坚,战略时间更长,受惠对象和范围更广[3],特别是对于战略任务重心,脱贫攻坚以集中力量短时期精准解决“三农”工作中农民的“两不愁三保障”问题,而乡村振兴则通过长时期部署实现“三农”工作中农业和农村的高质量发展。也就是说,脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接过程,即是“三农”工作实现重心从解决绝对贫困向相对贫困、从特惠式扶贫向普惠式扶贫、从被动帮扶向主动帮扶的转移过程[4]。

新疆的“三农”工作镶嵌于全国发展大局之中。从全疆范围来看,乡村人口1 123.87万人,占到了全疆人口总数的43.47%。庞大的乡村人口基数决定了“三农”工作必然成为全疆乡村振兴的重中之重。农业兴,则全疆兴;农村稳,则全疆稳;农民富,则全疆富。从某种意义上来说,新疆的“三农”工作关系着全疆民生的根本,在实现全疆社会稳定和长治久安总目标上具有重要的现实意义(图1)。

图1 "新疆“三农”工作政策响应的内在逻辑

2 "农业工作重心转移的政策响应

农业是“三农”工作的前提,坚持农业的保障地位,通过严守耕地、深化供给侧结构改革、建设现代产业体系、发展农业多元业态和高效数字农业,多措并举实现农业高质量发展,“让农业成为有奔头的产业”。

2.1 "严格耕地保护,确保粮食安全

耕地是一切农业生产活动的命脉,切实保护耕地资源,要牢牢守住耕地红线,遏制耕地“非农化”,防止耕地“非粮化”[5]。国家历来重视粮食安全,2022年中央一号文件中更是提出要将“全力抓好粮食生产和重要农产品供给”放在第一位的要求。

“民为国基,谷为民命”。粮食安全作为“国之大者”,关系国家安全的全局。为确保全疆粮食安全,自治区在每年召开的农业生产工作电视电话会议上,都将粮食安全作为“三农”工作的头等大事,确保“三盆地一河谷”粮食主产区的产量稳定,实施“藏粮于地”“藏粮于技”战略,提高粮食综合生产能力。自治区全面落实“粮食安全党政同责,坚决扛稳粮食安全政治责任”。杜绝违法破坏耕地、乱占耕地等现象,将“稳粮”放在农业生产首位,不断提高粮食生产能力,将高标准农田、节水灌溉等重点项目向产粮区倾斜,确保各项惠民惠农政策落地实施。

2.2 "深化农业供给侧改革,壮大特色优势产业

2020年,新疆维吾尔自治区党委九届十一次全会确定了“十四五”期间新疆重点发展的“十大产业”,其中,林果、农副产品加工、馕和葡萄酒是重点提及的“四大”涉农特色产业[6]。深化农业供给侧结构性改革,加快构建特色农业产业体系,立足瓜、果、馕、棉、菜、酒、花等优势特色农业,按照“稳面积、强管理、保质量、创品牌、增效益”的总体思路,通过扶持农业产业化龙头企业,以市场需求为导向,强化标准引领,确保农产品市场供给总体充足。通过持续推进“稳粮、优棉、强果、兴畜、促特色”,以优良的品质实现“质量兴农”,以良好的口碑实现“品牌强农”,以不断扩大的市场实现“收益富农”。

2.3 "转变农业发展方式,构建现代农业体系

光热、耕地、水资源等优越的自然资源优势使新疆成为我国西北主要的农牧大区,是我国优质小麦产区、长绒棉和商品棉基地、果品生产地和畜牧区。产业兴,则农业兴,抓好优势农业产业集群建设,转变农业发展方式是实现农业现代化的根本途径,重点在于构建现代农业产业体系、生产体系和经营体系。自治区党委在农村工作会议就强调,要通过实施农业产业集群、培育优势龙头企业、加快现代农业产业园和示范区建设、开拓农产品市场、培养乡村新产业新业态等多措并举,加快构建新疆现代化农业产业体系。

2.4 "推进农业产业融合,发展农业新型业态

从发达国家农业发展成功经验可以看出,农业现代化的实现离不开产业融合发展之路。随着信息产业的发展,农业通过延伸产业链、拓展功能、渗透科技实现一、二、三产业的融合。涉农龙头企业依托产业园、示范园或科技园,通过跨领域实现资源、要素的配置,解决一直以来农业产业结构单一的问题,延长农业产业链,以功能拓展推动农业与餐饮、观光、康养、文旅、教育和信息等产业融合,实现农业与其他产业深度交叉融合发展,增强农村的产业聚合力,形成“农业+多业态发展”格局,吸引更多的人到农村消费,形成农村新的经济增长点,拓展了农业的发展空间,实现农民农业“双增收”的利益联结,为农业高质量发展注入新动能。

2.5 "创新农业营销服务,发展高效数字农业

新疆由于地处祖国西北,受交通运输条件的限制,大量优质的农副产品运往中东部消费地距离较远,营销渠道不畅,使农业的脆弱性表现得尤为明显。将现代信息技术与农业生产相结合,借助农业大数据平台,构建农村物联网电商公共服务体系,探索“电商+产业扶贫+基地+农户”“互联网+农业”的农产品营销渠道,实现农产品“产运销”物联网电商一体化发展。同时,加快疆外销售网建设,与国家物联网标识管理公共服务平台对接,实现农产品质量的追溯、监控、监管。例如,为了加快香梨产业的发展,巴音郭楞蒙古自治州就搭建了“国家库尔勒香梨大数据平台”,实现了种植、收购、管理、市场监控、信贷支持、在线交易、支付结算的一体化。

3 "农村工作重心转移的政策响应

农村是“三农”工作的基础,通过做好持续帮扶、推进人居环境整治、强化基层队伍建设、落实生态文明建设和实施易地搬迁等措施,将农村打造成生态宜居、乡风文明、治理有效的现代农村,“让农村成为安居乐业的美丽家园”。

3.1 "健全动态监测机制,筑牢精准帮扶成果

巩固脱贫攻坚成果是实现乡村振兴的前提和保障[7],为确保乡村振兴的顺利推进,首要任务就是防止规模性返贫现象的发生。虽然全国已经打赢了脱贫攻坚战,但是“三类户①”问题仍然存在,特别是作为“三区三州”中的南疆四地州社会经济发展基础薄弱,返贫风险隐患较大,因此,要加强防返贫动态监测和帮扶机制的建立,做到早发现、早预防、早帮扶,坚决守住规模性返贫的“红线”。为此,自治区党委农村工作领导小组制定了《关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施方案》,按照“实时预警、未贫先防、突贫速扶、常态清零”的动态监测机制,严格落实“四个不摘”要求,以“六个精准”扶贫方略解决农民“两不愁三保障”问题,建立农牧民稳定增收长效机制。

3.2 "推进人居环境整治,建设生态宜居农村

农村人居环境事关广大农民的获得感和幸福感。为了有序推进全疆农村人居环境整治,新疆以“千村示范、万村整治”工程为引领,示范和整治双管齐下,推动农村人居环境整治,以“厕所革命”、垃圾治理、生活污水处理、村容村貌提升为抓手,发动农牧民群众,从“脏乱差”的环境卫生问题整治入手,不断改善农村基础设施和公共服务条件,使农村人居环境得到全面改善,乡村“颜值”不断刷新,同时,加强“爱国卫生运动”宣传,通过开展“美丽庭院”示范户评比活动,引导村民养成爱护卫生、健康生活的良好习惯,使生态文明建设迈上了新台阶。

3.3 "落实驻村帮扶责任,强化基层队伍建设

落实自治区市县乡村“五级书记抓振兴”机制,选派政治觉悟高、工作能力强的干部担任驻村第一书记,统筹协调好“访惠聚”驻村工作队和村“两委”全盘工作。坚持党建引领,加强村党支部队伍和村民委员会“两委”班子成员队伍建设。驻村工作队通过与村“两委”干部形成“结对子”关系,通过“1+1”传帮带形式,帮助基层干部快速成长。同时,要注重对后备干部的储备和培养,积极吸纳优秀大学毕业生、专业技术人才进入村后备干部,激发青年投入农村,参与乡村事务管理的积极性。打造一支政治过硬、组织放心、真抓实干、群众满意的干部队伍。自治区党委曾多次强调,“访惠聚”驻村工作队要发挥好作用,争做群众的贴人心,基层干部的好帮手。

3.4 "弘扬生态文明建设,深入践行“两山”理论

新疆生态环境脆弱,资源约束趋紧,节能减排任务繁重,生态环境问题突出。自治区党委、政府坚持将生态文明建设作为一项重大政治任务和民生工程,先后出台了《关于加强全区生态文明建设的实施意见》以及《关于进一步加强生态文明建设的实施意见》等文件,从严守生态红线底线、严禁“三高”项目进疆、严格能源和矿产资源审批、严格水资源管理、严格土地空间用途管制等方面对生态环境的防治、治理、监测、执法以及应急能力体系建设做了严格规定,统筹好全疆“山水林田湖草沙冰”系统治理。通过践行“绿水青山就是金山银山、冰天雪地也是金山银山”的绿色发展理念,实现社会发展与生态环境保护协调发展,谱写好“美丽中国”新疆篇。

3.5 "实施易地扶贫搬迁,完善后续帮扶措施

作为自治区党委确立的脱贫攻坚“七个一批②”重要举措,易地搬迁工程解决了南疆地区“一方水土难养一方人”的困境。南疆四地州因自然条件恶劣、贫困人口众多,被作为全疆异地搬迁的主战场。作为重要的扶贫措施之一,易地搬迁政策改变了常年居住在自然条件恶劣地区(昆仑山深处、帕米尔高原、塔克拉玛干沙漠腹地)群众的生存环境。

易地搬迁仅仅是解决条件恶劣地区群众脱贫的第一步,落实好各项易地搬迁后续扶持政策才是关键。完善搬迁安置区的基础配套设施和公共服务水平,做好安置点水、电、路、气、学校和医院等公共服务设施的保障,打造“十五分钟便民生活服务圈”,重点要解决安置区就业问题,分类扶持就业创业。让安置区居民移得出、住得好、稳得住、快融入、有就业、能致富。为了确保易地搬迁工作的顺利实施,自治区发改委和乡村振兴局联合多部门联合印发了《自治区关于切实做好易地扶贫搬迁后续扶持工作巩固拓展搬迁脱贫成果的实施意见》,提出要聚焦“产业”和“就业”2个关键点,实现搬迁群众“稳得住、有就业、逐步能致富”。

4 "农民工作重心转移的政策响应

农民是“三农”工作的核心,坚持农民的主体地位,将新型职业农民培育与就业帮扶和脱贫思想引领相结合,激发农民在乡村振兴中的积极性和主动性,“让农民成为有吸引力的职业”。

4.1 "培育新型职业农民,强化乡村人才支撑

作为乡村振兴的中坚力量,新型职业农民成为了新时期乡村振兴的主力军[8]。培育新型职业农民,重点对生产经营型、专业技能型和社会服务型实用型人才进行培育,通过畅通农村人才“回流”通道,鼓励返乡创业青年、大学生、农民工、退伍士兵、种养殖能手,根据自身职业发展需求和特长,从生产经营、专业技能、社会服务等方面对其进行培训。自治区农业农村厅根据各地区发展现状,采取线上学员自学,线下现场教学相结合的培训方式,不断提升农牧民的种养殖技能和知识,平时生产过程中学员有任何疑惑,可通过登陆“云上智农”APP和“田园信息”APP与农业专家、农技推广人员咨询、沟通,享受个性化服务。

4.2 "健全就业帮扶体系,稳岗就业增加收入

就业是民生之本,对于实现疆内社会稳定,提高人民生活水平具有重要的作用。为了确保就业局势稳定,自治区人力资源和社会保障厅不断完善就业创业机制,紧紧抓住大力开展职业技能培训这个关键,依托县(市、区)技工学校,以农村剩余劳动力为就业重点人群,通过集中开展就业帮扶、职业技能培训等,实现农牧民稳定就业、持续就业、长期就业,坚决守住防止规模性返贫底线,着力兜牢民生底线。通过开办“村办工厂”“民生坊”等形式,吸纳农牧民在家门口实现就业,或者跨地区转移就业。对就业困难人员实施“一对一”帮扶,确保每一个家庭最少一人实现就业。

4.3 "“扶智”“扶志”深度融合,拔出穷根激发动力

“精神贫困”是巩固脱贫攻坚成果的最大障碍[9]。脱贫的可持续动力之源在于将扶贫与扶志、扶智相结合。“三类户”中部分农民“等靠要”“穷自在”思想严重,成为了诱发返贫的主要因素。破除农民“安贫乐道”“争当贫困户”等思想顽疾,将“扶志”和“扶智”贯穿于脱贫攻坚与乡村振兴全过程,“扶贫+扶智+扶志”三管齐下,通过在农闲时节开展“冬季攻势”、农牧民夜校、技能培训等形式,以知识技能实现“扶智”;通过身边的脱贫之星、致富能手、创业能人等先进典型案例,以示范带领作用实现“扶志”。从思想层面上树立自力更生、勤劳致富的意识,激发农民内生发展动力,最终实现“培训一人、致富一家、带动一村、影响一片”的良性效果。

5 "结束语

乡村是新时期最能反映落后的社会经济发展同人民日益增长的美好生活需求矛盾最突出的地方。“三农”作为维持国民经济健康平稳的基本盘,发挥好“三农”的压舱石作用,探究其对乡村振兴的响应,对于构建农村发展新格局,实现农业农村现代化,全面推进乡村振兴具有重要的现实意义。

从目前国家对“三农”工作的重视程度来看,脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接期,国家对“三农”工作的支持力度只增不减。面对“三农”工作的重心转移,新疆维吾尔自治区党委、政府以高度的政治责任感,全面部署“三农”工作重心转移过程中的衔接事宜,通过加强领导、明确目标、分解任务、强化责任、贯彻落地和提供保障等措施,在有效巩固脱贫攻坚成果的基础上,扎实推进乡村振兴,让全疆各族人民共享发展成果。

注释:

① “三类户”指:脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户。

② “七个一批”指:通过转移就业扶持一批、通过发展产业扶持一批、

通过土地清理再分配扶持一批、通过转为护边员扶持一批、通过

实施生态补偿扶持一批、通过易地扶贫搬迁扶持一批、通过综合

社会保障措施兜底一批。

参考文献:

[1] 廖文梅,童婷,胡春晓.脱贫攻坚与乡村振兴的协同性分析:以江西为例[J].农林经济管理学报,2019,18(2):255-265.

[2] 陈冬仿.以县域为单元统筹推进农村共同富裕[J].河南师范大学学报(哲学社会科学版),2023,50(3):63-68.

[3] 张晓磊.脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的三重路径[J].乡村振兴,2022(7):90-91.

[4] 张青,郭雅媛.脱贫攻坚与乡村振兴的内在逻辑与有机衔接[J].理论视野,2020(10):55-60.

[5] 杨宁,潘俊承,崔勇.用清单管理扎紧耕地保护制度“篱笆”[J].中国农业综合开发,2022(2):13-15.

[6] 朱海彬,宋澍涛.乡村振兴视阈下新疆特色农业产业体系建设研究[J].克拉玛依学刊,2023,13(1):73-78.

[7] 陆俊清.巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的路径研究——以广西横县为例[J].中共南宁市委党校学报,2021,23(3):31-37.

[8] 石红玉.乡村振兴背景下新型职业农民培育的必要性研究[J].经济研究导刊,2023(13):20-22.

[9] 黄国波.新时代反精神贫困与共同富裕的内在机理及其实践旨归[J].石河子大学学报(哲学社会科学版),2022,36(1):18-24.