指向问题解决的小学数学主题单元教学设计与实施

2024-12-27徐建陈为强

摘要:指向问题解决的小学数学主题单元教学,应以驱动性问题为主题,围绕主题进行单元课程资源整合,构筑单元教学节点课,依据线索展开一系列探究、合作、对话的教学双边活动,形成“课标分析—学情调研—目标提炼—目录梳理—问题解决—评价反馈”的单元设计路径,以实现国家课程校本化和学生核心素养的有效提升。

关键词:小学数学;问题解决;主题单元;教学设计

《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下通称“新课标”)指出,数学教学活动要“引导学生在真实情境中发现和提出问题,利用观察、猜测、实验、计算、推理、验证、数据分析、直观想象等方法分析问题和解决问题”。由此,笔者认为,问题解决应成为数学教学中最核心的驱动力量,“教”与“学”应该紧紧围绕“从问题中来,到问题中去”这一核心中轴线来展开。在问题解决的过程中,学生需要综合运用所学习过的知识和经验,通过积极思考并采取多种方法来发现、提出、分析、解决问题,从而感受到知识学习的价值和功用。当然,为了实现这一目标,就需要对原有的学科单元和学科知识进行重新整合、嫁接、延展,通过问题解决来激发学生数学学习的动力,以单元结构的改变带动单元功能与意义的改变,重建知识体系的系统性,帮助学生经历学习过程的挑战性,体验数学学习的趣味性。

基于上述分析,笔者认为,构建指向问题解决的小学数学主题单元教学,要以驱动性问题作为主题,重新整合国家课程的教学单元,在新课标解读、学情研判、单元价值分析的基础上,激活深度数学思考,围绕问题主题进行单元课程资源整合,构筑单元教学节点课,以节点课串联传统的单篇教学,依据线索展开一系列探究、合作、对话的教学双边活动。实施数学主题单元教学,可以将一个个以课时形式独立存在的教学内容,通过“主题”结构化形成一个有关联的、有意义的整体,帮助学生学会用整体的、关联的、发展的眼光看问题,形成科学的思维习惯,发展数学核心素养。

下面以北师大版小学数学教材六年级上册“圆”单元教学为例,谈谈如何实现指向问题解决的小学数学主题单元教学设计,并阐述如何来通过变革课堂教学提升学生的数学核心素养。

一、紧扣新课标要求,把握教学目标

数学课堂教学设计要完整涵盖新课标提出的内容要求,并达到其提出的学业要求。新课标提出关于圆的内容要求如下:认识圆和扇形,会用圆规画圆;认识圆周率;探索圆的周长和面积计算公式,能解决简单的实际问题。

新课标提出关于圆的学业要求如下:会用圆规画圆,能描述圆和扇形的特征;知道圆的周长、半径和直径,了解圆的周长与其直径之比是一个定值,认识圆周率;会计算圆的周长和面积,能用相应公式解决简单的实际问题。

通过以上分析,笔者梳理出本单元的知识体系图(如图1)。

从图1中不难发现,学生在学习本单元时,需要理解圆的相关概念,包括半径、直径、圆心、圆周率、周长、对称性;需要掌握画圆的技能和半径、直径、周长之间的计算关系;需要结合数学史来感受中国古代数学的辉煌成就。因此,无论本单元的教学设计如何改变,最终都要完成上述知识体系的构建,教学评价标准的制定也要参照上述教学目标的达成情况。

二、调研学情基础,确定驱动问题

学情不仅是指学生已经具备的知识水平,还包括学生的个人生活经验、认知方式和认知规律等。因此,教师在教学过程中只有准确把握学情,尊重学生的选择权和决定权,才有可能提炼出有价值且学生感兴趣的主题,方便后续学习的开展。在教学过程中,教师要有意识地引导学生围绕教学单元所涉及的核心知识,充分调动学生的生活经验和社会经验,联系生活实际,主动提出他们关心的问题。对于这些问题,要经过学生的集中研讨,排除非数学问题和无讨论价值的问题,通过对团体兴趣认同和自身能力评估来形成问题解决的导引线,使学生亲身经历完整的分析、解决问题的过程,从而激发浓厚兴趣来解决问题。

以“圆”单元为例,在正式学习“圆”之前,学生需要开展调查研究,如他们会发现圆在身边普遍存在:小到硬币、纽扣、车轮、窨井盖,大到园林建筑、游乐设施等,都可以呈现圆的形状;自然界中的圆形叶片、圆形水波纹、阴历每月十五的月相等。在调查研究的过程中,一方面,学生会积累调查经验和调查方法;另一方面,学生会萌发出很多有意义的现实问题,如圆为什么在生活中如此普遍?圆是否具有其他平面图形所不具备的图形特性?在同伴交流过程中,学生会频繁地经历观点碰撞,频繁地修正原生想法,经历深刻的分析、多角度的整合及有意义的评价。从调查研究到同伴交流,通过适当选择,最终各学生小组形成如下的各类型驱动性主题:释疑型主题——“为什么窨井盖一般是圆形的?”操作型主题——“如何制作一把中国传统团扇?”探究型主题——“卷纸有多长?”当学生确定了各类型任务主题后,对于解决问题的渴望就激发起他们浓厚的探究欲望和学习动力,学习也就真正发生了。值得一提的是,学生在问题提出时可能只针对知识体系的某一方面,而很难顾及知识的整体建构,因此需要在教师协助下进行有目的地筛选并适时丰富问题,从而扩展学生的探究领域和思考方向,形成主驱动问题统领下的“1+X”的问题从属结构。在完成主驱动问题之后,教师可再引导学生解决从属类问题,最终形成扎实、丰富的知识结构体系以及灵活、科学的问题解决能力。

三、依托集体讨论,提炼学习目标

问题解决驱动下的主题单元教学目标不完全等同于学生的学习目标,根本原因在于不同的学生确立的任务主题不同,因而需要的知识准备不同,由此设立的学习计划也不尽相同。在设立学习目标时,需要按照任务主题展开集体讨论,围绕选定的主题而展开,从而将学生已有的经验与数学知识有效衔接,使学习目标更具针对性、操作性和适切性。

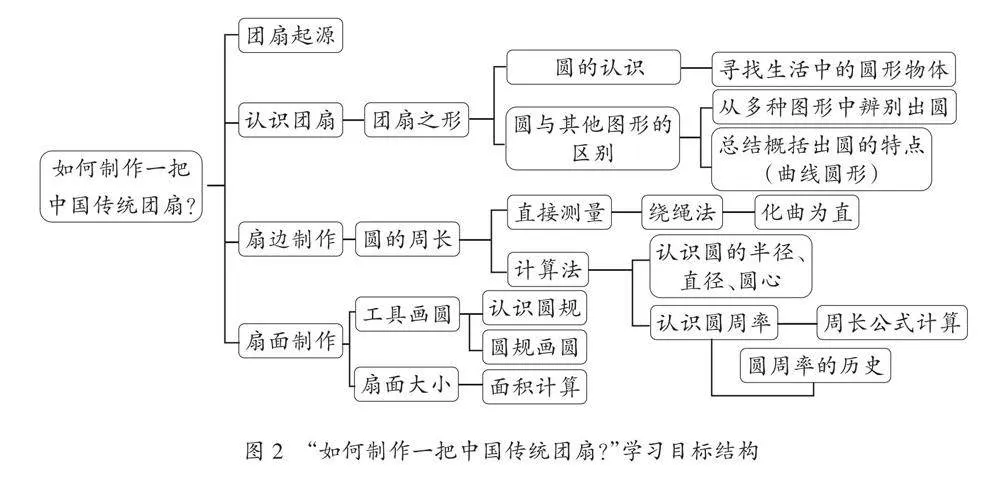

例如,学生选定“如何制作一把中国传统团扇?”这一探究性主题后,教师将任务主题进行分解,便可以形成学习目标结构(如图2)。

在集体讨论过程中,学生从“如何制作一把中国传统团扇?”这一探究性任务主题入手,在经历情境引入后,发现要制作一把中国传统团扇,需要重新认识一种新的图形——圆,由此激发对新图形“圆”的学习需求。学生进一步分析后发现,制作团扇需要完成三个任务:首先,在认识团扇时要弄明白“什么是圆”;其次,在制作团扇的扇边时要弄明白“如何计算圆的周长”;最后,在扇面制作时要能够掌握“圆的画法”及“圆形面积的计算”等任务。具体说来,学生在理解“什么是圆”时,需要建立起圆的直观表象,需要能够在生活中找出圆形物体,能够在平面图形中辨别出圆形,能够发现圆与直线图形的不同点。学生在理解“如何计算圆的周长”时,需要能够运用绕绳法直接测量,感受化曲为直的数学思想;能够通过知识迁移引发计算需求;能够认识圆的半径、直径、圆心,通过实验对比发现圆周率并了解其含义,进而掌握圆的周长公式(C=πd)。学生在理解“圆的画法”“圆的面积计算”时,需要认识圆规的构造并掌握圆规画圆的方法。学生在进行面积计算时,需要理解通过转化为已知图形(长方形、三角形、梯形)等来进行公式的推导,进而掌握圆的面积公式(S=πr2)。

四、组建学习小组,推动问题解决

问题解决驱动下的小学数学主题单元教学,教师在承担组织者、引导者、合作者的身份之外,还需要承担“主持人”的身份,只有当学生真正需要时才可以扮演教学者的角色。学生经历主动的学习过程,充分独立思考、动手操作、合作交流等,通过学习小组的配合来实现问题的最终解决。比如,在主题确立环节中,学生小组通过前期调查、观点碰撞、分解提炼出问题解决的线索,当各组的问题在价值性、指向性和操作性不足时才由教师出面进行纠偏和修改;在概念认知环节中,学生通过自主学习认识概念的内涵,教师只需要暗中检验是否存在科学性错误,及时发现并及时指出;在问题解决环节,学生经过多次试误后仍然难以解决,教师才可以进行适当讲解;在问题涉及的关键点(如运用转化思想和极限思想将圆如何转化为长方形、三角形、梯形等)教学中,教师要巧妙引导,使学生自主实现难点的突破;在成果展示环节中,教师应承担起评价者身份,在学生自评、组内互评的基础上进行师评,从而引领学生的学习成果迈向更高的标准。

五、设计多元评价,提升教学实效

教学评价指的是以教学目标为依据,采用适当的方法和手段,对学生的学习过程和学习结果进行测量与分析,以评价学生学业质量水平。问题解决驱动下的小学数学主题单元教学尤其要注重评价标准与单元教学目标的一致性,贯通单元教学的整个过程。一方面,评价主体要多元化,既要有学生个人的自评,也要有组内互评,还需要来自教师、家长的评价;另一方面,评价方式要多样化,教师可以建立主题单元教学评价量表(见表1),通过课堂观察、课后访谈、成果展示等方式呈现学生的学习态度、学习行为和学习结果。

综上,问题驱动下的小学数学主题单元教学是国家课程校本化实施的重要路径,也是核心素养落地的有效方式。它将进一步促使数学教学从知识逻辑中跳出来,回归学生本位,致力于学生自主建构完整、系统的知识框架;回归知识原点,帮助学生经历原生、本真的新知发现过程;回归学科兴趣,完成儿童经验、学科知识、社会生活的多向互动。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]钱慧,顾万春.小学数学主题单元教学的内涵与策略[J].江苏教育,2023(22).

(责任编辑:杨强)