基于ARCS动机模型的中学心理活动课教学的实践与思考

2024-12-26张先义陈瑶

摘要:促进学生身心健康、全面发展,是党中央关心、人民群众关切、社会关注的重大课题。ARCS动机模型理论对深化课程改革,发展学生核心素养,推进课堂提质增效具有重要作用。结合具体课例,开展ARCS模型融入心理活动课的实践研究,提炼中学心理ARCS课堂教学模式框架,探索中学心理ARCS课堂教学成效。

关键词:ARCS动机模型;心理活动课;核心素养

在全球化浪潮的推动下,为顺应新时代的发展规律与趋势,深化教育改革,全面促进学生综合素质的提升,教育部等十七部门联合印发了《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划(2023—2025)》,明确提出“发挥课堂教学作用”“关注学生个体差异,帮助学生掌握心理健康知识和技能,树立自助、求助意识,学会理性面对困难和挫折,增强心理健康素质”。这一战略部署不仅体现了国家对青少年心理健康的高度重视,也为学校心理活动课的优化与创新指明了方向。《中国学生发展核心素养》进一步细化了学生全面发展的核心素养目标,指出健全人格的主要表现为“具有积极的心理品质,自信自爱,坚韧乐观,具有抗挫折能力等”,凸显了心理健康教育在学生成长过程中的不可或缺性。鉴于此,如何科学系统地设计与实施心理课程,使之既能契合学生的心理发展需求,又能有效促进学生心理素养的全面发展,成为当前心理健康教育领域亟待解决的重要课题。

同时,中学生易出现“注意力难以集中、主体地位缺乏、学习动机匮乏等问题,影响其学习行为、自我评价和学习成效等多方面”。ARCS动机模型以其对学习过程中的注意力、关联性、自信心和满足感为教学设计提供了理论指导和实施框架。该模型“强调学习者的‘个性化表现’,不但关注动机的激发,更重视动机的维持,在本质上重视学习者自身的主动性,对于学生长期学习具有重要指导意义”。因此,探讨将ARCS动机模型应用于心理活动课的设计与实施,有利于提升学生心理活动的参与度和深度学习的达成度。

一、ARCS动机模型的内涵与过程

ARCS动机模型最早由美国约翰·凯勒(J.M.Keller)教授提出。这一模型的实践研究范围十分广泛,不同领域的教育专家分别将其融入教学系统中,印证了该理论在实际教学中的有效性。ARCS动机模型旨在赋能教师创造出有吸引力、高效能的课堂,通过触发学生的学习热情与动机,显著提升他们的学习效果与自我效能感。该模型包括四个部分,即注意(Attention,A)、关联(Relevance,R)、信心(Confidence,C)和满意(Satisfaction,S)。这四个部分代表了激励个人学习、成长的必要条件。

注意是激发学生学习动机的首要因素,只有当学生关注学习任务并维持对学习的注意力,才能激发学习兴趣,产生积极的学习体验。关联是强调学习内容要与学生已掌握的经验或实际需求相联系,这样才能让学生意识到学习内容的价值所在。自信是指在学习过程中,学生保持积极的学习态度和适当的自信水平有利于维持学习动机,同时教师给予学生的支持、及时反馈和鼓励能够帮助学生建立自信心。满意是通过内外两方面帮助学生强化学习动力,在学习过程中,学生的满足感和成就感能够使其持续进行学习,教师语言上的奖励,或为学生提供新知实践的渠道会让他们更乐于持续学习。在ARCS模型理论中,激发学习动机不是最终目标,让学生体验学习的满足感,长效维持学习动机,促成学生对知识的内化和迁移才是最终目标。

在教学实践中,通过系统性地融入ARCS模型的四个核心要素,教师在授课过程中构建一个高效的激发学生学习动机的学习环境,利用有趣的学习内容引起学生的兴趣,在学习过程中有意识地将学习内容与自身实际联系起来,产生共鸣,随着学习的深入,学生逐渐建立起树立既定学习目标的信念,提升自我效能感,最后在学习结束时,整个学习过程及内容符合甚至超越学生的期待,使其体验到了满足感。ARCS动机模型使学生在学习过程中保持较高的专注度与积极性,进而提升了整体学习的有效性。

二、中学心理活动课引入ARCS动机模型的价值与意义

目前中学心理课一直没有全国统一教材、课程标准,往往授课的主题及内容依据地方教材或本校学生特殊需求进行确定,因此心理教师在授课时有非常大的自主性,这致使其需要凭借个人经验设计授课内容,课程设计中常出现“东拼西凑”“任意剪裁”的情况,课程模块缺乏学科理念支撑,课程内容缺乏深度,课程效果自然不言而喻。

按照相关文件规定大部分学校的心理课已经排进课表,每一周或者两周学生就能走进心理课堂,有些心理教师虽然会紧扣教学主题为学生安排一些活动任务,但大多数情况下其只是完成一节课教学中的一个环节,并没有让学生充分将所学实践于生活之中,实施的效果最终如何常常是未知数,长此以往,学生认为心理课只是毫无用处的“花架子”,自然也不会对后期的内容充满期待,学生的学习动力明显不足。

中学阶段是人生的“拔节孕穗期”。为贴合中学生身心发展特点,充分激发学生的学习兴趣、维持学生的学习行为,笔者从核心素养培养的角度出发,为中学心理课堂教学提供一种更为有效的方法论,尝试在中学心理课教学设计中融入ARCS动机模型,针对学生不同的需求,创造具有吸引力、挑战性的学习情境,从而强化学生的学习动机,更好地激发中学生对心理活动课的学习积极性。ARCS模型是从学习动机的激发角度对教学效果产生影响,将其用于指导心理活动课的设计与实施是具有指导意义的,能够提升心理课堂的教学实效,促进核心素养育人目标的达成。

三、ARCS动机模型融入心理活动课的实践与探索

(一)核心素养背景下中学心理ARCS课堂教学策略框架

ARCS模型是一种系统、通用的学习动机提升方法,但是对于特定的学科缺少针对性,其中一些表述难以融入中学心理课堂,对此需要进行适切的整合。因此,在进行心理活动课动机策略设计时应基于现有理论,结合心理活动课教学的现状,设计有针对性的具体可操作的动机策略。

随着新课改的持续推进,在核心素养视阈下“心理活动课将‘一切为了学生’的思想放在首位,关注学生的成长,关注学生的参与程度和自主成长,这是评价心理活动课的关键所在”。依据课程目标,教学内容需充分考虑学生已有知识储备、认知特点和能力水平,精心策划和设计符合学生学习实际的教学环节。

中学心理ARCS课堂教学模式是教师在已有的模型理论基础上,基于自身教学经验,以学生的现有知识框架为前提,创设引人入胜的教学情境来激发学生的学习兴趣。在课堂进程中,教师作为“拐杖”协助和引导学生达成不同任务目标,必要时给予学生充分的鼓励,以满足学生的不同需求,使其在整堂课中深度体验。利用ARCS模型的课堂教学策略在心理活动课中引发“注意”、建立“关联”、获得“信心”和提高“满意”,如图1所示。

(二)教学实践案例

亲子沟通“爱在屋檐下”是心理活动课的经典主题课,属于中学心理健康教育六大领域中人际交往版块。一般本课的教学目标集中在亲子沟通,以促进亲子间的相互理解,但常出现学生在学习后运用了所学的沟通技巧,可维持时间不长就又回到了原点。相关研究表明,父母的某些固化教养方式,如唠叨等是出现这些学生“学无所用”现象的根本原因之一。“爱在屋檐下”一课以心理ARCS动机模型理论为基石,将亲子沟通中极易出现的“唠叨”作为教学实践的切入点,与学生产生真实的联结,用亲子沟通的技巧实操带动学生和家长的共同参与,加强本节课的课堂实效性。

1.情境创设,激发兴趣

教师以普通的圆形引入课程,通过对圆形大小的改变、颜色的塑造等营造探寻新知的情境。利用心理ARCS动机模型中的知觉激活策略(A1),引入神奇的三个圆,它们是家庭成员的具象化,随着时间的推移家庭成员都在逐渐成长,以此引发学生对本节课主题——亲子沟通的兴趣;利用探究激活策略(A2),让学生动手操作,在圆变大的过程中将它们重新摆放在容纳它们的大圆里,激发学生对亲子关系的探究态度;利用多变激活策略(A3),学生绘制一个代表自己家的圆,用不同颜色呈现出家人带给自己的感受,绘制过程维持了学生的注意,教师顺势引导学生积极关注“家中的唠叨”。

教学片段1:

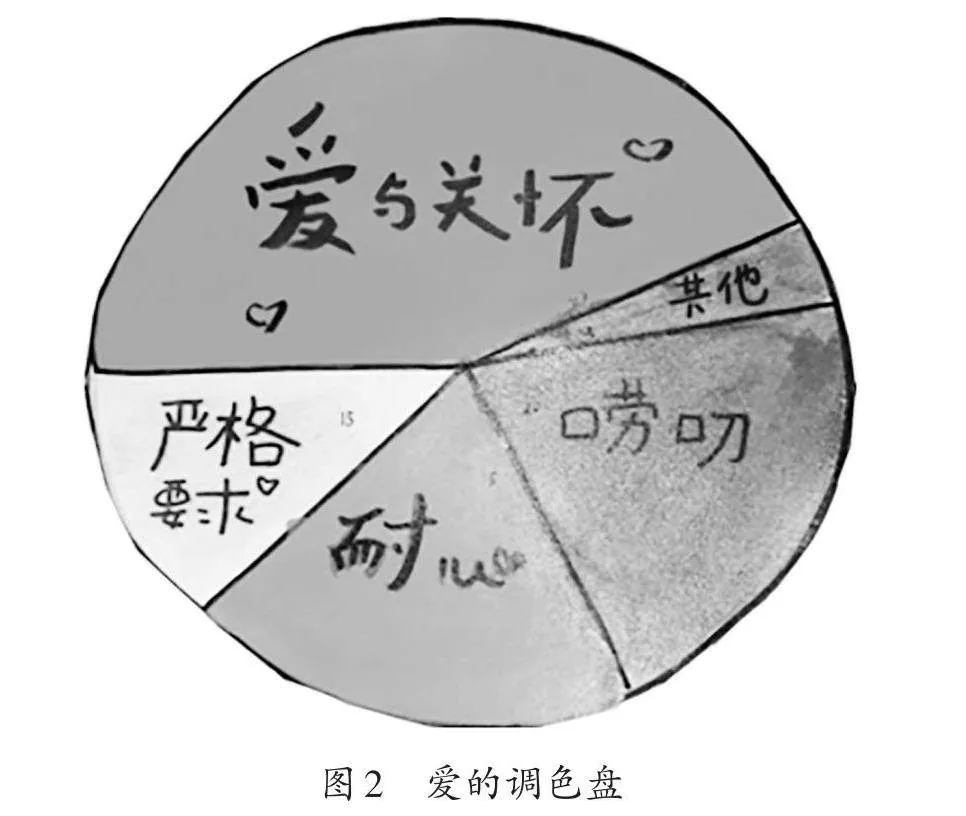

师:同学们,请大家拿出一张A4纸,在纸上绘制一个大圆,这个圆代表你的家,现在我们将这个圆化身为调色盘。在这个圆中“爱”占有多少分量呢?请用你喜欢的颜色呈现出来“爱”的分量。同时,在这个圆中还存在什么呢?请大家用不同的颜色代表呈现在这个大圆中。

【学生分享自己的作品,如图2】

生:在我的家里“爱”占有的分量挺大的,但是也有唠叨、争吵等。

师:我发现许多同学绘制的“爱的调色盘”中都有家人的唠叨,这似乎成了家人对我们爱的一种特殊表达方式。

2.感受需求,建立关联

结合心理ARCS动机模型中的目标导向策略(R1),依据中学生的心理素养发展规律,学生虽然厌烦家人的唠叨,但是能够尝试理解父母的良苦用心,将这样的矛盾状态在一场“吐槽大会”中充分展现,让学生合理表达自己的真实情感;结合动机匹配策略(R2),在学生“吐槽”开始前教师可提供吐槽的榜样案例,让学生敢于真诚表达;结合熟悉程度策略(R3),教师呈现几种常见的“唠叨”,剖析出不良沟通模式是大多数人难以接受的,因此“己所不欲,勿施于人”,引导学生一步步生长出新的认知结构。

教学片段2:

师:接下来,请同学观看情景再现视频,某一位同学与家人沟通时家人的“唠叨”。

【情景再现视频】

师:如果情景中的主角是你,听到妈妈这样的唠叨,接下来你会怎么做?

生:我可能会和我妈吵起来,吵不过我就摔门而出!

师:请大家按照上面这位同学的做法,续写后面可能发生的故事。

生:他和妈妈以后会吵得更凶了!

3.增强体验,提升信心

使用心理ARCS动机模型中的成就期望策略(C1),教师详细讲解沟通的具体方法——“爱的三步曲”,让学生形成积极的沟通期待;使用成功机会策略(C2),教师带领学生实践操作沟通的每一步;使用可控归因策略(C3),在每一次练习时,教师分析出学生调整后的有效沟通语句,以备后期沟通中继续使用,让学生在课上体会到成功的滋味。

教学片段3:

师:今天我为大家推荐一种沟通的具体方法——“爱的三步曲”,我们一步一步来做。

师:第一步为爱的事实,即基于事实说事情,不激化矛盾。描述具体发生的事情,而不去评价。客观地把观察到的事情讲给家人听,不去评判对错或好坏。请同学们来试试吧。

生:(模拟对话)妈妈,这次我确实没有考好,所以心情很糟糕,回来玩手机只是想要调整心情。

师:这位同学就将自己玩手机的实情讲给妈妈听,说明了实际的原因。

4.融入生活,优化满足

心理ARCS模型中强调实际运用策略(S1),设计学生与家长沟通的实操任务——设计爱的飞行棋,让学生运用所学以提升满足感;强调外在鼓励策略(S2),“掌心大脑”活动环节的设计,除了让学生能够在听到家长“唠叨”时用医学博士——丹尼尔·西格尔提出的“掌心大脑”掌控自己的情绪,还用握拳的手势给学生加油打气;强调公平策略(S3),为达成掌握亲子沟通的技巧,不仅要看学生课堂上表现,还要在课下利用“爱的飞行棋”让家长一同参与,提升本节课的趣味性、实用性。

教学片段4:

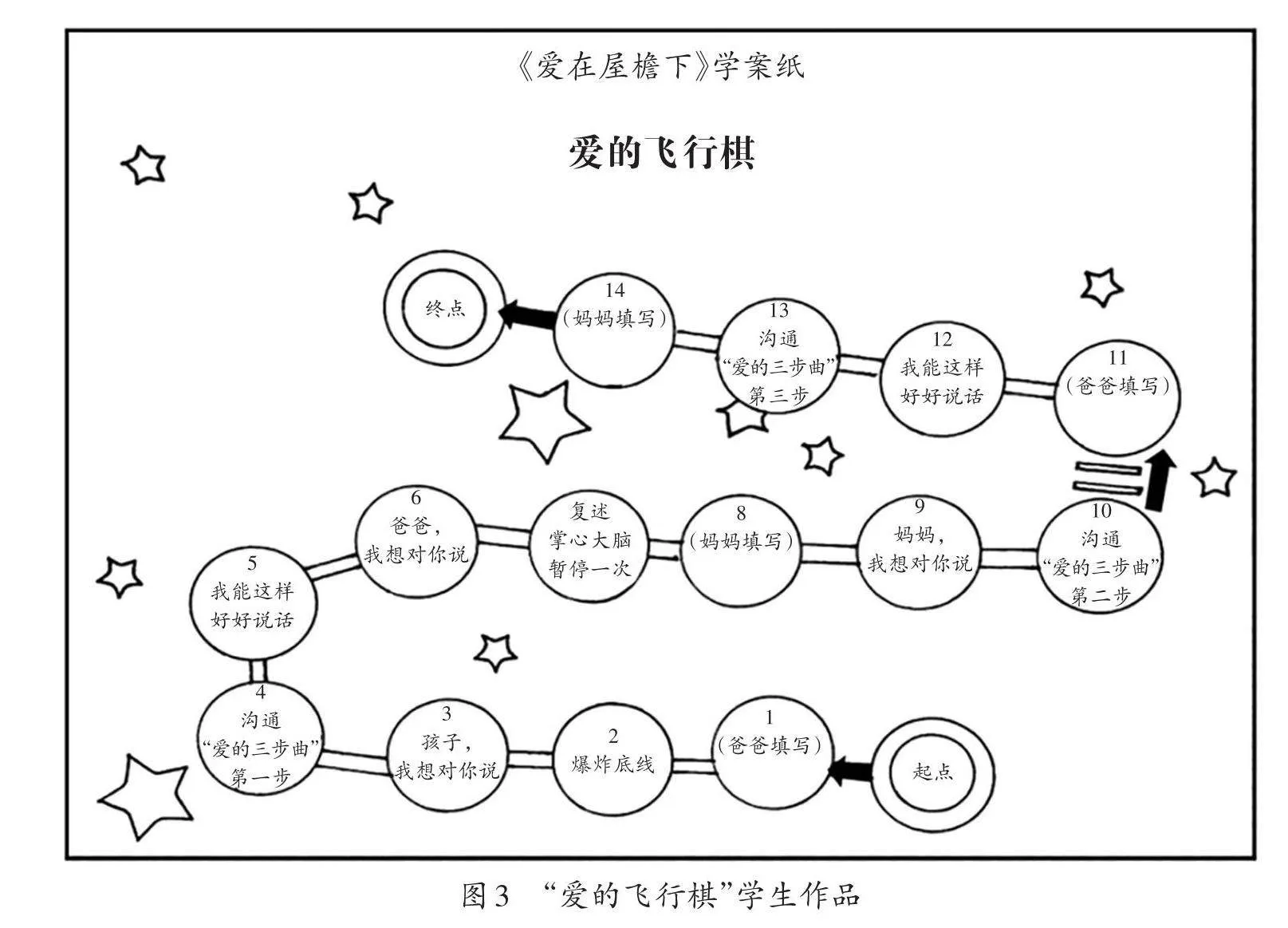

师:家人不是完美的,我们也是不完美的孩子,我们并不会每次都及时做到理智,有时候明知无理也会朝着对方嚷嚷几句。沟通是双向的,请大家利用今天课上所学,完成一份“爱的飞行棋”棋盘设计,让我们的家人也学会调整自己的沟通方式。

师:拿出学案纸,绘制爱的飞行棋盘(如图3),在棋盘格上:①呈现出今天这节课所学到的有效沟通技巧;②明确写出自己沟通中的“爆炸底线”;③劝说冷静的“暂停键”;④写下你对家人的“沟通期待”;⑤留下几个棋盘让家人一起来设计。

5.课堂探索的实效

为了解中学心理ARCS课堂教学模式“爱在屋檐下”一课的教学效果,笔者在某中学初一、高一2个班进行现场授课,其中,参与学生共93人,现场听课的专兼职心理教师共5人。授课结束后,随即面向学生开展问卷调查(问卷题目采取单选形式,问卷中共8道题,分别针对ARCS动机模型中的4个要素),共发放问卷93份,回收有效问卷91份。

从学生调查中发现,有58.6%的学生上本节心理课比平时上课更集中注意力,表明本节课有效吸引了大部分学生;有70.1%的学生认为本节课的内容贴近自己的学习生活,说明本节课与学生的需求相契合,能切实帮助学生调整亲子沟通;有61.4%的学生表示本节课所学内容是容易掌握和理解的,这显示通过本节课学生学习能力的自信感得到了巩固和提升;有75.3%的学生表示会尝试课后的亲子沟通活动任务,这表明学生对本课的亲子沟通方式体验感较为满意。

本节课进行了直播录制并在江苏中小学智慧教育平台——心理健康专栏进行播放,目前点击播放量已突破58.7万次,获得了业内心理教育工作者的充分肯定。

四、ARCS动机模型指导下的心理活动课的反思与展望

(一)创设共融性心理场域,规避虚假性注意

中学心理ARCS课堂教学模式的巧妙运用,旨在构建一个能够激发学生内在兴趣与持续关注力的教学情境,确保学生注意力的真实性。这一模型不仅强化课程活动体验与学生的关联性,促进师生、生生间的情感共鸣与心灵交融,同时,课程过程中的内外强化激励机制,让学生在安全的课堂氛围里充分开放交流、表达真实的自我,自然而然地孕育出一个积极共融的心理场域。教师在实施该教学模型的心理课时,需确保课程内容更具现实意义,这样的设计才能有效避免学生在课堂上出现虚假性注意,保证学习过程的真实性与有效性。

(二)引导对话式反思,避免浅层性联结

一堂高效的中学心理ARCS课不是单纯以记忆为主的知识获取,而是一场激发学生学习动机的深度学习,在以学生为主体、教师为主导的实践课堂中常会出现引导对话式反思,这有别于目前课堂的教师引发—学生回应—教师反馈“三步话语”对话,引导对话式反思能促进师生间开放交流,在此过程中教师鼓励学生主动剖析学习过程中的情感体验与情绪变化,挖掘隐藏的心理动力或阻碍,这种反思允许多轮迭代,促进知识与学生的深度关联,直至帮助学生掌握学习内容,进一步巩固课堂活动的效果。

(三)激发统整性思维,防范盲目性自信

当前ARCS心理课堂教学实践中,教师需要给予学生关心和爱护,以提升学生的自信,但不难发现,很多课堂中的信心调节举措是细碎、浅显,缺乏统整性的。当学生的内在和外在学习动机都得到有效激发后,虽能激起学生应对挑战的勇气,但也可能诱发其过度评价自己的能力水平,使其步入盲目性自信的误区。利用统整性思维,将自信因素贯穿整个课堂始末的同时,更要促进整体与局部的和谐统一,当学生在活动中取得一些成就时,教师除了要及时地鼓励以拓展其潜能的最近发展区,还需要适度地“泼冷水”,确保学生不会妄自菲薄。适度的自信才是推动高效课堂的关键力量。

(四)开展创造性实践,防止随意性激励

“教师的积极回应,能让学生感受到自己的分享被倾听、被关注、被认可,获得感油然而生”,然而一些心理课堂的积极回应是与学习任务无关的随意性激励,比如泛泛的口头夸赞、教师竖起的大拇指等,学生很难从这样的激励中获取对学习内容的建设性反馈。另外,随意性的激励形式覆盖的学生人数是一定的,大部分学生因无法接收到来自教师的积极评价而成了被忽视的群体。教师应该帮助学生树立正确的激励观念,丰富和完善课堂激励体系,创造性地实施激励策略,确保所有学生都能获得与其努力相匹配的认可和鼓励,以取得课堂教育实质性成效。

参考文献:

[1]核心素养研究课题组.中国学生发展核心素养[J].中国教育学刊,2016(10).

[2]邢心语.基于ARCS动机模型的微课辅助数学教学研究[D].上海:上海师范大学,2024.

[3]刘爽,郑燕林,阮士桂.ARCS模型视角下微课程的设计研究[J].中国电化教育,2015(2).

[4]陈立春.美国“ARCS学习动机设计模型”原理在课堂教学中应用的研究[J].上海教育科研,2010(3).

[5]张先义.精课堂观察,实团辅实效:课堂观察背景下的心理活动课实践研究[J].中小学心理健康教育,2017(14).

[6]刘伊丽.老师,今天我们又玩什么游戏:对心理活动课有效性的思考[J].中小学心理健康教育,2022(24).

(责任编辑:赵昆伦)