“乐”引“趣”导 激发小学生劳动内生动力

2024-12-26李爱花

摘""要:党和国家高度重视学生的劳动教育,但各地中小学的劳动实践整体效果欠佳,其主要原因在于家庭、学校、社会在劳动教育方面的软化、弱化和淡化,使学生缺乏劳动的内生动力,体验不到劳动的快乐。而劳动的快乐来源于劳动创造的成果、社会的尊重和劳动集体的共同进步,因此教育者要转变观念,以学生的视角关注时代、关注知识、关注生活、关注学生的兴趣所在,建立合理的劳动集体,营造家庭、学校、社会协同育人模式,以快乐为引,兴趣为导,激发学生劳动的内生动力,让学生热爱劳动、享受劳动,从而实现劳动教育“树德、增智、强体、育美”的综合育人功能。

关键词:劳动教育;劳动快乐;劳动兴趣;劳动的内生动力

中图分类号:G622.3""文献标识码:A""文章编号:1009-010X(2024)34-0028-05

党和国家高度重视学生的劳动教育,颁布了一系列有关劳动教育的政策文件。各地中小学全面落实党的教育方针,积极开展劳动实践。但其效果却与劳动教育“树德、增智、强体、育美”的综合育人功能相去甚远。究其原因,主要是学生对劳动实践内容不感兴趣,体验不到劳动之乐,缺乏参与劳动的内生动力。

李大钊说过,“我觉得人生的求乐方法,最好莫过于尊重劳动。一切乐境,都可由劳动得来。一切苦境,都可由劳动解脱。”那么,在小学阶段要如何让学生体验到劳动之乐呢?

一、劳动的快乐从哪里来

(一)从劳动创造的成果中来

劳动本身是辛苦的,但一个人经过劳动,能够积累物质财富,改善和提高生活质量;能够充实精神生活,感受自我存在的价值和意义;能够给人以生活的智性,增强跨越困境的能力。苏霍姆林斯基说,劳动果实是会教育孩子的。他们亲自播种、浇水、施肥、除草……当看到花开的那一刻,他们一定会欣喜雀跃,因为他们的生命与美丽的花之间建立了有效的意义链接。可以说劳动最直接的快乐来源于对劳动成果的创造与欣赏,以及对生命意义的唤醒。

(二)从社会的尊重中来

获得尊重是人类的基本心理需求。尊重和认可能够激发一个人产生强大的热情和动力,推动其更积极地投身于所从事的事业中,取得更大的成就。党的十八大报告指出,全社会应认真贯彻落实“四个尊重”,即“尊重劳动,尊重知识,尊重人才,尊重创造”。2015年,习近平总书记在庆祝“‘五一’国际劳动节暨表彰全国劳动模范和先进工作者”大会的重要讲话中再次强调,“无论时代条件如何变化,我们始终都要崇尚劳动,尊重劳动者。”这些政策与论断激励着劳动者迸发出前所未有的劳动热情,促使各行各业涌现出一批又一批的劳动模范和先进工作者,推动着我国各项事业蒸蒸日上。而对于学生来说,教师一句认可的话语、家长一个鼓励的眼神,都是照亮他们前进之路的一束光。

(三)从劳动集体的共同进步中来

前苏联教育家马卡连柯经过数十年的实践证明,劳动集体共同的劳动目标和统一的劳动方式,会潜在激发个人对劳动集体的归属感,使其形成集体荣誉感、责任感和自尊心。苏霍姆林斯基认为,在劳动集体中,孩子们为了共同的劳动任务相互影响、相互督促。集体为个人的爱好和特长提供了表现和发展的机会,对个人的积极评价能最大程度地开发学生的创造力,锻炼他们的意志力,引领他们不断地发现世界、认识世界。而即使有不愉快甚至是艰苦的体验,也会成为通向美好结果的桥梁。在学生因达到那个光荣而豪迈的事业而处于精神振奋的状态时,会产生极大的快乐并萌发新的设想。

二、劳动的快乐哪里去了

随着物质生活的逐渐丰富,学生劳动的机会越来越少,即使劳动也少有快乐的心绪。调查显示,造成这种局面的原因主要有以下几点:

(一)家庭劳动教育的软化

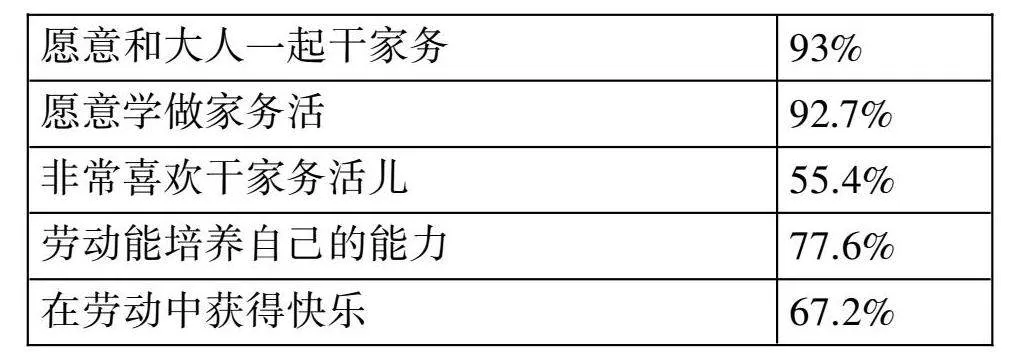

笔者对一所地级市学校1~6年级4798名学生家长进行问卷调查发现,除了3%的家长对孩子是否做家务持无所谓的态度外,97%的家长都不愿意让孩子进行家务劳动。主要原因如下:

在一些经济发达的农村地区,以上情况也普遍存在。随着年龄的降低,不会做家务的孩子比例呈上升趋势。

(二)学校劳动教育的弱化

受应试教育的影响,劳动教育在学校教育中长期处于边缘地位。最常见的情况是劳动教育被当作惩罚手段:学生完不成作业,罚扫地;不遵守纪律,罚擦黑板;迟到了,罚摆放桌椅……久而久之,学生会形成这样的印象:只有犯错误的人才劳动。心理学表明,如果一件事情和痛苦的体验相联系,那就意味着人们会远离这件事情。小学生正处于心理发展的敏感期,当他认定劳动带来的是痛苦和耻辱时,他一定会排斥和抗拒。

劳动教育被异化。其一是将劳动教育复杂化。每次劳动实践必得让学生写心得、说感受、绘画、诵文……学生不胜其烦,使劳动兴趣和劳动热情大大减弱。其二是将劳动教育娱乐化。表面上是在积极开展劳动实践,今天拍照、明天打卡,其实却是把劳动当作娱乐,学生也只是配合学校或教师走个过场,对树立正确的劳动观和提高劳动技能未起到任何积极作用,更无法养成良好的劳动习惯和品质。劳动能给人带来愉悦,但它绝不等同于娱乐所带来的单纯感官上的快乐,它的获得要经历一个辛苦付出的过程。

劳动教育内容滞后。《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》中提出,要“让学生动手实践、出力流汗、接受锻炼、磨炼意志”,于是,很多教师便把劳动教育和体力劳动划上等号,这种思想与新时代严重脱节。在无人驾驶即将普及、网络主播已经列入正式职业的新时代,学生关注更多的是与生活密切相关的科技新成果所带来的劳动新业态。如果一味强调出力流汗,势必会脱离社会现实,引发学生对劳动的误解,很难引起学生的兴趣。

另外,劳动教育对学生劳动价值观的塑造明显不足,学生不理解劳动的意义,自然没有劳动的动力,这也造成了学生对劳动的疏离。

(三)社会劳动教育的淡化

社会教育具有十分明显的劳动教育特色与优势,学校要更好地对学生进行有效的劳动教育就必须依托社会力量的支持与配合。然而长期以来,人们习惯于将劳动教育的责任主体定位为学校,学校与社会之间没有构建良好的链接与协同育人格局,导致社会机构或组织不能在劳动教育中起到积极的支持作用。如,当学生需要参与高新技术体验、社区治理或开展公益劳动、志愿服务时,社区或公共组织、工厂企业会出于各种原因而加以推托,不能承担起劳动教育的社会责任,学生无法在社会组织中完成角色转换,从而大大降低了参与社会体验的积极性。

三、劳动的快乐无处不在

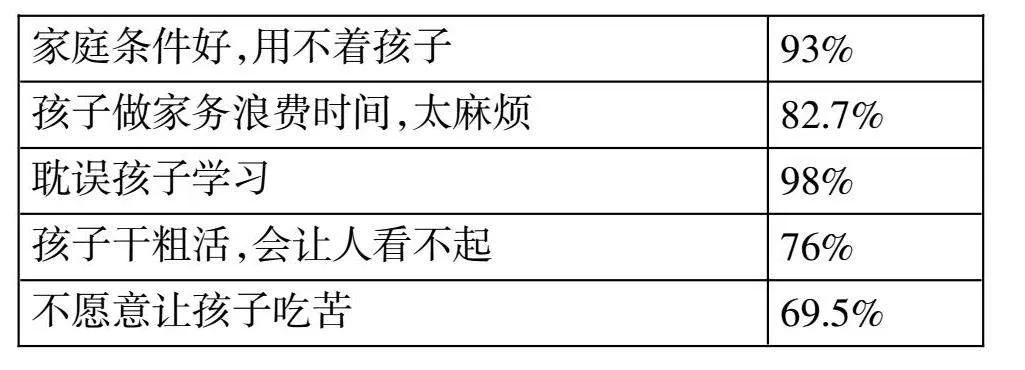

恩格斯在《自然辩证法》一书中指出,“不仅在人类的起源意义上,是劳动创造了人本身,而且在人类的进化意义上,也是劳动创造了人本身。”劳动是人的本质规定,也是人类自身生产和再生产的创造过程。学生作为人,对劳动是有需求的。天津社会科学院与天津市少工委等单位合作对1666名3~8年级中小学生的调查数据就说明了这一点。

中国教育科学研究院在对北京、江西、山东、黑龙江四省市2万名小学生进行家庭劳动教育状态调查时发现,进行家务劳动的学生比不做家务的学生成绩优秀的比例高出27倍。劳动除锻炼学生的动手能力、观察能力、创造能力、合作能力等多项能力外,也会增强其耐心、细心、爱心和责任心,使其养成专注、自律等良好的学习品质与习惯。

作为教育者,要引领学生发现劳动的快乐,培养其劳动兴趣,激发其产生劳动的内生动力,达到对人本身的进化与塑造。

(一)以学生的视角进行关注

第一,关注学生的时代关注。人是时代的产物,学生的发展总是与时代的发展同频共振。信息时代,学生的视野无限广阔,大到国际国内,上天入海,小到一蔬一饭,一草一木,都会吸引他们好奇的目光。教育者要循着这束光,突破教育壁垒,和学生一起感受时代脉搏的跳动。2023年5月,习近平总书记到黄骅市视察旱碱麦种植及产业化情况。借此良机,学校邀请农林科学院的科研人员进校讲解粮食知识,帮助学生了解农科人通过先进科研技术与手段让沉睡的旱碱麦圆了丰收梦的奋斗历程,感受一碗饭记录着时代前进的巨大变迁;2023年8月,日本政府启动了福岛核污染水排海。在第三十二届“世界水日”,学校便组织学生走进供排水集团,沉浸式探访“生命之源”从原水到出厂的十几道制水工艺,切身体会一点一滴来之不易,使之懂得保护水资源的深刻含义;2024年5月,杭州主城区全面开放无人驾驶引发国人关注,于是,学校邀请了北京铁路局的工作人员讲解新中国成立后国内交通运输事业发生的翻天覆地的变化,使学生理解了科技强国、“中国制造”“中国速度”的真正意义;2024年8月,中国体育健儿在巴黎奥运会上取得骄人成绩,师生一起守在电视机前为中国队呐喊、加油。国旗飘扬,国歌雄壮,自豪感在每个人胸中一次次激荡……融入大时代,学生会发现时代的每一次进步无不映射着劳动者汗水的光芒,社会的每一次发展无不是劳动者智慧的结晶。“劳动创造历史”“劳动创造未来”,劳动最崇高,劳动最伟大……不再是一句句空洞的口号,这些观念和精神实实在在地烙印在每个学生心中。

第二,关注学生的知识关注。教育者要善于捕捉学生学习的兴趣点,挖掘其中蕴含的劳育元素,引导学生亲身参与、手脑并用,获得真切的劳动体验,习得劳动技能,体认劳动的价值和快乐。教师发现学生对《祖父的园子》一文中所描写的那些自由生长的庄稼蔬菜非常感兴趣。时值谷雨时节,教师便设计了特色劳动实践活动——种瓜种豆。学生热情高涨,认真阅读课文,并梳理文中的蔬菜粮食——小白菜、韭菜、黄瓜、倭瓜、玉米……然后根据自己的爱好分小组展开活动,小组成员分工合作,有的找种子,有的找种植场地,还有的找有种植经验的家长讲解种植与管理方法……整个实践活动均由学生自主完成。发芽了,他们喜笑颜开;开花了,他们欣喜若狂;结果了,他们喜不自胜,奔走相告……期末,师生一起制作素拌黄瓜、清炒小白菜、韭菜炒鸡蛋等美食。黄瓜虽小,韭菜虽细,但一张张蓬勃的笑脸却散发着由衷的快乐与自豪。

卢梭曾说,“在任何事情上,你们的教育都应该是行动多于口训。因为孩子们是容易忘记他们自己说的和别人对他们说的话的。但是,对他们所做的和别人替他们做的事情却不易忘记。”

第三,关注学生的生活关注。寒假开学后,班上有几名女生染了指甲,令其他女生羡慕不已。教师没有教育、批评与指责,而是开发了班级劳动项目——染指甲。项目分三个环节:第一个环节以这几名女生所用指甲油为代表,了解指甲油的相关知识,比如指甲油的种类、成分、价格、对人体健康的影响等;第二个环节了解我国染指甲的历史知识,比如染指甲出现的朝代、背景、材料、方法等;第三个环节是“我们一起染指甲”。这个项目一经推出,不但女生喜欢,男生也觉得有趣,他们走进商场调研,打开网络搜索,寻访专家咨询……忙得不亦乐乎。

随着项目的推进,那几名女生手上的指甲油悄悄消失了。时机成熟后,教师把凤仙花的种子发给学生,开展了“我是种植小能手”的劳动实践活动。同学们小心播种、耐心等待、用心呵护、精心管理。到了六月,学生的心花和五颜六色的凤仙花一起粲然绽放。这时,染指甲似乎已不是最重要的事情,因为他们专注于花朵时的眼神更为迷人。

斯宾塞说:“教育的一个重要目的就是教会并尊重孩子的选择。这样,遇挫时他才更有耐力,成功时也会愈加喜悦。”所以,把学生认为好玩的事情交给他们,一定会点燃潜伏在他们内心深处的热情之火,让他们发现生活的乐趣。

第四,关注学生的兴趣关注。随着年级升高,学生的目光由外转内,对于自身的成长与发展更感兴趣,教育者只要巧加引导,就会激发出学生强大的劳动内生动力。例如,教师发现某位男生对短视频制作特别感兴趣,课余时间制作的短视频画面精美、创意新颖,于是便让他管理班上的智慧黑板,学校或班级举办活动时,还让他制作课件或短视频。同时,教师还发现,在这位学生进行制作时,很多同学围在他身边,好奇地问个不停。原来,对此感兴趣的不止他一人。于是,教师请他利用国庆假期在班级群进行一次短视频制作培训,该学生开始有些为难,但在教师的鼓励和家长的帮助下,他成功制作了一期课程,为同学们进行了精彩地讲解。意想不到的是,在培训过程中,一些家长也加入了进来,使他信心倍增。培训过后,同学们纷纷动手制作小视频,音乐劲爆、画面精美,个个不同凡响。在一次家访时,教师发现另一名学生喜欢数码编程,那些小蝌蚪一样的符号在他眼里就是最美丽的世界。在省里参加比赛时,更是一举荣获省级一等奖,成功晋级国赛。劳动能够实现梦想,劳动能够创造美好未来,有了亲身体验的学生会越来越热衷于自己感兴趣的劳动且乐此不疲。

(二)建立合理的劳动集体

在这一方面,马卡连柯组建的高尔基工学团、捷尔任斯基公社和苏霍姆林斯基担任校长的帕夫雷什中学经过多年深入探索,给出我们成功的经验。苏霍姆林斯基在《培养共产主义劳动态度》中指出:“作为一种道德品质,热爱劳动的思想只有在集体中才能形成。”随着生产劳动分工的日益精细化,要建立合理、科学的劳动集体还应关注到成员的性别、年龄、心理、兴趣等诸多因素,整个劳动过程应该是学生在思想、情感、智力、美感、心理状态、创造精神等方面的完美展示,从而让劳动“把人造就成真正的人”。

在“我们一起染指甲——种植凤仙花”的劳动实践中,性别、性格,甚至于家居环境都被列为分工条件。劳动不仅锻炼学生的身体,还使其增长智慧,提高生产技能,增强团队意识,这种成长的快乐是无法用其他方式来满足和衡量的。同时,他们乐于把内心的感受和成功的喜悦分享给周围的人——期盼种子发芽时的焦急,种子发芽时的欣喜,没发芽时的失落,花开时的惊艳,指甲颜色变化时的好奇与欢喜……通过一幅幅精美的画作,一首首优美的小诗,一篇篇深情的散文,一个个精美的小视频真实地表达出来。某位同学的文章《美丽的凤仙花》还被《中国少年报》收录发表。这个劳动项目结束后,学生又自动把目光转向植物扎染、鲜花保鲜等更为广泛的领域,开始了新的探索。

(三)多种社会角色体验

地头上,他们是挥汗如雨、锄草采药的小农夫;公园里,他们是捡拾垃圾、保护环境的小卫士;校史馆里,他们是面带微笑、娓娓道来的小导游;十字路口,他们是指挥交通、维持秩序的小警察;爱心粥屋里,他们是递粥夹菜、擦桌扫地的志愿者;商场里,他们是笑容可掬、有问必答的导购员……家庭、学校、社会联合起来,共同为学生创造良好劳动氛围,呈现出劳动新样态,让学生感受现代劳动的新特点,亲身体验用自己的知识、技能创造出丰富的物质产品和精神产品。在帮助他人解决问题,满足他人需求的同时,体会劳动所带来的成就感和愉悦感,从而使“劳动最伟大”“劳动最光荣”“劳动最崇高”“劳动最美丽”自然而然地在学生心里生根发芽,甚至,他们发现自己从上到下散发着神圣的光芒。

苏霍姆林斯基通过学生种葡萄实践活动得出结论:对这些学生来说,劳动已经像读有趣的书、欣赏音乐、和朋友聚会一样成为需要。他们热爱劳动,因为劳动从童年起就进入他们的精神生活,成为他们的理想,唤起了他们最深刻的欢乐感——发现世界,进行创造的快乐。

美国心理学家威廉·詹姆斯说“人类本性中最深的企图之一是期望被赞美、钦佩、尊重”。在每个时代,“被赞美、钦佩、尊重”都应该建立于“劳动创造历史”“劳动创造世界”“劳动创造美好生活”的基础之上。因为只有这样,这种“赞美、钦佩、尊重”才是充满温暖和敬意的,学生才会对劳动产生正面、积极的价值与思维,才能激发出学生劳动的内生动力,从而对劳动产生兴趣,乐在其中。教育者应该一点一点接近这样的境界:高度重视信息和知识生产的更新换代,自觉更新劳动教育的内容,满足学生的成长需求和劳动需求,使学生体验到生活的真正幸福,意识到快乐来源于劳动,从而在人类活动的广阔领域享受创造性劳动。

参考文献:

[1]中国共产党第十八次全国代表大会报告(全文)[N].北京:人民日报,2012-11-08.

[2]习近平.庆祝“五一”国际劳动节暨表彰全国劳动模范和先进工作者大会隆重举行[N].北京:人民日报,2015-04-29.

[3]吴式颖,等编.马卡连柯教育文集(上卷)[M].北京:人民教育出版社,2016:32.

[4][苏联]苏霍姆林斯基.论劳动教育[M].萧勇,杜殿坤,译.长沙:湖南教育出版社,1987:12~13.

[5]檀传宝.劳动教育论要——现实畸变与起点回归[M].北京:北京师范大学出版社,2022:85.

[6]教育部,共青团中央,全国少工委.关于加强中小学劳动教育的意见[J].中国德育,2015,(16).

[7]檀传宝,郭""岚.劳动教育是一种社会建构——论作为社会教育的劳动教育[J].教育科学研究,2023,(2).

[8]常卫国.劳动论:《马克思恩格斯全集》探义[M].沈阳:辽宁人民出版社,2005:78.