基于语料库的新加坡外交话语中的中国形象研究

2024-12-19闫潼

摘 要:本文借助Fairclough的三维分析模型,以China一词的搭配和索引行分析为切入点,对新加坡外交话语的语言特征及其所建构的中国形象进行了考察,并剖析了这种建构背后的社会文化动因。研究发现,新加坡外交话语中的中国形象主要表现为:在政治层面,中国是具有重要影响力的负责任大国,在国际事务和区域发展中发挥积极作用;在经济层面,中国是蓬勃发展、市场广阔、经商环境良好的经济强国,是与新加坡密切合作的友好伙伴;在国家精神层面,当面临发展挑战时,中国富有进取精神,不畏艰难,砥砺前行。新加坡的外交策略、利益诉求以及东方价值观对其外交话语中的中国形象建构产生了影响。本研究揭示了话语在国家形象建构中的作用,希望可以为中国形象的对外传播提供学术支撑。

关键词:外交话语;批评话语分析;三维分析模型;语料库;中国形象

[中图分类号]H315 DOI:10.12002/j.bisu.540

[文献标识码]A [文章编号]1003-6539(2024)05-0027-18

引言

形象是指“人们所持有的关于某一事物的信念、观念与印象”(Kotler,2001:607),受个人意识和认知的影响。中国形象是“中国在世界舞台上展示的形状、相貌及国际舆论环境”(李寿源,1999:305),涉及国际社会、其他国家和地区的政府及媒体等对我国的认知与看法。近年来,在构建中国特色大国外交的进程中,我国的综合国力和国际竞争力等硬实力不断提升,但文化软实力却依然相对薄弱。由于受意识形态差异等因素的影响,部分国家对中国形象存在误解误读的情况。新加坡与中国有着深厚的历史文化渊源,政治经济交往频繁,加之受到地缘关系的影响,中新关系在我国的对外格局中长期占有重要的战略地位。因此,学界较为关注新加坡眼中的中国形象。不过,既有研究多从传播学视角对新加坡华文媒体涉及中国的报道进行分析(如申雪凤,2016;喻仪,2020),而从语言学视角开展的新加坡官方话语中的中国形象研究还不多见,仅有何伟、刘佳欢(2019)等少数研究涉及此话题。话语作为一种具有强大建构能力的媒介(Fowler,1991),展现了描述世界的不同方式,是形象建构的重要渠道。外交话语是官方发布的权威对外言论,探究新加坡外交话语所塑造的中国形象有助于明确新加坡对我国的看法定位和外交态度,因而具有十分重要的意义。因此,本文拟依据Fairclough(1992)的三维分析模型,采用语料库研究方法,以China一词的搭配和索引行分析为切入点,对新加坡外交话语的语言特征及其所建构的中国形象进行分析,并试图揭示话语背后的社会文化动因,以了解新加坡对我国的外交态度,为新时代发展中新外交关系提供学术支撑。

一、文献综述

“作为一个新兴的大国,中国的国家形象十分重要。中国的国家形象是软实力、巧实力,是能够御敌于千里之外的无形资产。”(黄友义,2015:6)因此,中国形象研究一直是学界关注的焦点。

最初,相关研究主要集中在政治学、传播学和文学领域,探讨中国形象的概念界定、外交政策与中国形象、中国形象的传播方法与策略、文学作品中的中国形象等(如张毓强,2002;谭渊,2013;Zhao,2015)。后来,受社会建构主义思潮的影响,形象研究从认知的私人领域逐渐转移到意义创造的符号系统的公共领域,话语在此过程中起到了主导性的作用(Ge amp; Wang,2018)。近年来,中国形象研究也呈现出话语转向的趋势。形象不仅反映在话语中,而且积极、持久、动态地在话语中被建构。当前,中国形象的话语研究主要以批评话语分析、生态话语分析、系统功能语法、认知隐喻等理论为基础,重点探讨以下议题:①重大事件中的中国形象,如以雾霾、“中美贸易战”等事件为切入点,对中美两国媒体对中国形象的建构进行对比分析(如刘宁,2018;陈慧、卢卫中,2022);②概念的翻译传播与中国形象建构,如借助语料库方法,考察“普通话”“中国梦”“新型大国关系”等概念在英语国家译介中的中国形象塑造问题(如许文胜、方硕瑜,2019;王晓莉、胡开宝,2021);③中国形象建构的话语策略研究,如从批评话语分析的视角揭示美国主流媒体在建构中国形象时所运用的及物性和互文性策略等(如Tang,2021)。

从整体上看,有关中国形象的话语研究呈现出以下特征:首先,在话语类型上,学者通常聚焦媒体话语,对外交话语的关注较少。虽然胡开宝、田绪军(2018)分析了中国外交话语英译中的中国外交形象,但主要关注的是话语翻译中的“自塑”形象,而非他国外交话语所塑造的中国形象。其次,在所涉国别中,学者大多关注欧美(如Yang amp; Wang,2023)或非洲国家(如刘文宇、毛伟伟,2020;孔蕾、秦洪武,2022),而对亚洲国家——尤其是在中国对外关系中占有重要地位的新加坡——外交话语的研究还有待深入。最后,在研究方法上,借助语料库开展定性定量相结合的研究方法成为主流。基于此,本文将利用语料库方法,对新加坡外交话语进行批评性分析,以明确新加坡对中国的外交定位与态度认知,揭示话语背后的意识形态驱动与社会权力特征,以丰富“他塑”视角下外交话语的中国形象研究。本研究将主要探析以下问题:

①新加坡外交话语中China一词的高频搭配有哪些?

②由此反映新加坡外交话语建构了何种中国形象?

③影响新加坡外交话语中的中国形象建构的社会文化动因是什么?

二、研究设计

1.研究语料

本研究自建新加坡外交话语语料库,收录了2009—2019年时任新加坡总理李显龙的对外讲话,主要包括演讲、访谈、答记者问等内容。新加坡总理是新加坡的最高行政首长,其对外讲话代表新加坡官方的外交理念与态度,具有极高的权威性。利用WordSmith 8.0进行统计,发现语料库的形符数为

1 362 904。

2.理论框架

本研究以Fairclough的批评话语分析为理论基础,探讨新加坡外交话语塑造的中国形象,并阐释背后的社会文化动因。

批评话语分析主要考察语篇的语言特征及其生成、传播和接受的社会历史语境,揭示语篇所蕴含的意识形态意义,以阐明语言、权力和意识形态之间微妙而复杂的关系(胡开宝等,2018:12)。Fairclough(1989)认为,语言是一种社会实践,它从各个角度反映现实,通过再现意识形态来操纵、影响社会过程;在社会文化环境中,语言与价值观念、权力关系互相作用和影响。基于此,Fairclough(1992)提出批评话语分析的三维分析模型,认为话语实践是一个包含语言文本、话语实践和社会实践的三维统一体。批评话语分析应该遵循3个步骤:描写、阐述和解释。描写即文本分析,描述文本的各种语言形式特征;阐述即话语实践分析,关注话语生成、传播与接受的过程;解释即社会文化分析,揭示话语实践与社会文化之间的关系。因此,批评话语分析强调通过对话语的语言学分析探究话语的社会意义,并揭示其中蕴含的意识形态,阐明话语和社会文化之间的互动关系。新加坡外交话语作为外交主体表达国际交往立场和态度的语言,其中关于中国的言论不仅体现了意识形态的制约,也对人的观点、认知等产生反作用,从而参与了中国形象的建构。

3.研究步骤

本文将从文本、话语实践和社会实践3个层面对新加坡外交话语展开研究。首先,在文本分析层面,借助语料库软件WordSmith 8.0,以China为检索词,提取新加坡外交话语中与中国有关的句子,通过对高频搭配词以及索引行的分析,考察新加坡外交话语建构的中国形象。其次,在话语实践层面,阐释新加坡外交话语中中国形象相关话语的生成、传播和接受的过程。最后,在社会实践层面,结合新加坡的外交策略、利益诉求和价值观等因素,分析新加坡外交话语中中国形象形成的原因。

三、结果与讨论

1. 新加坡外交话语的文本分析

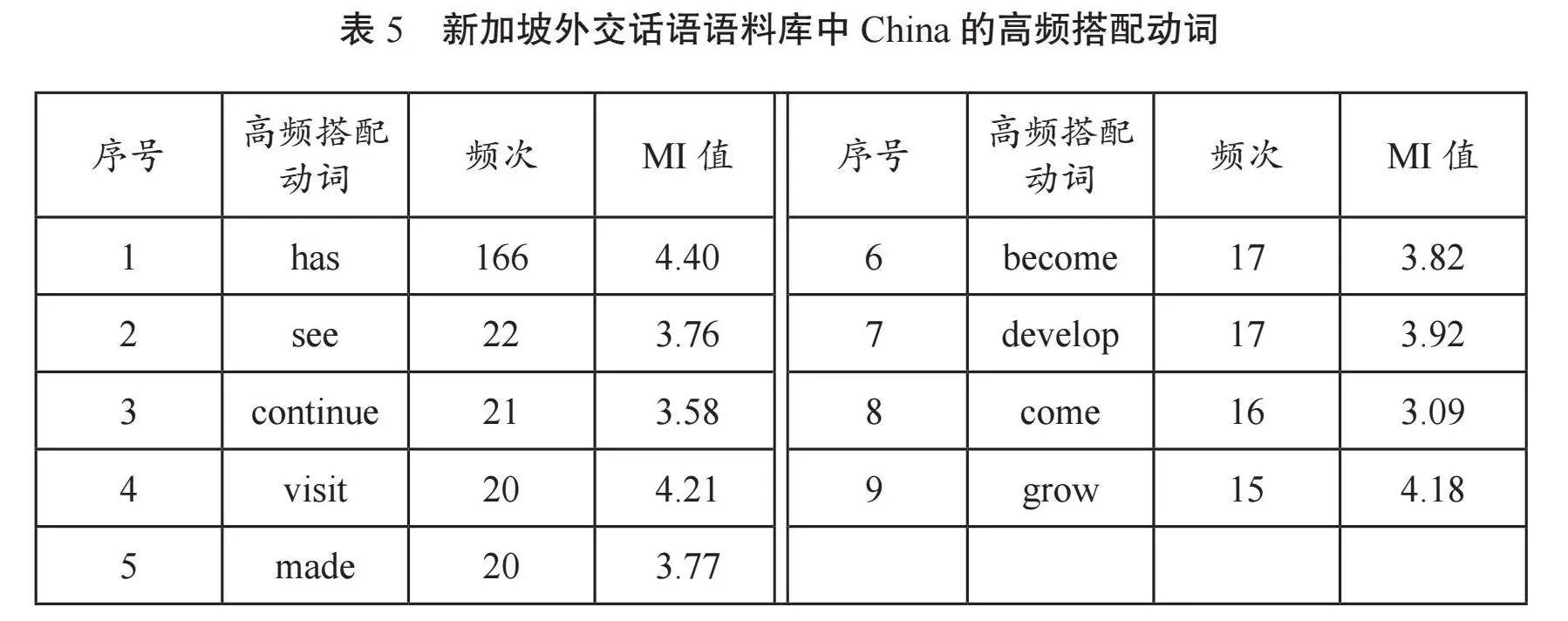

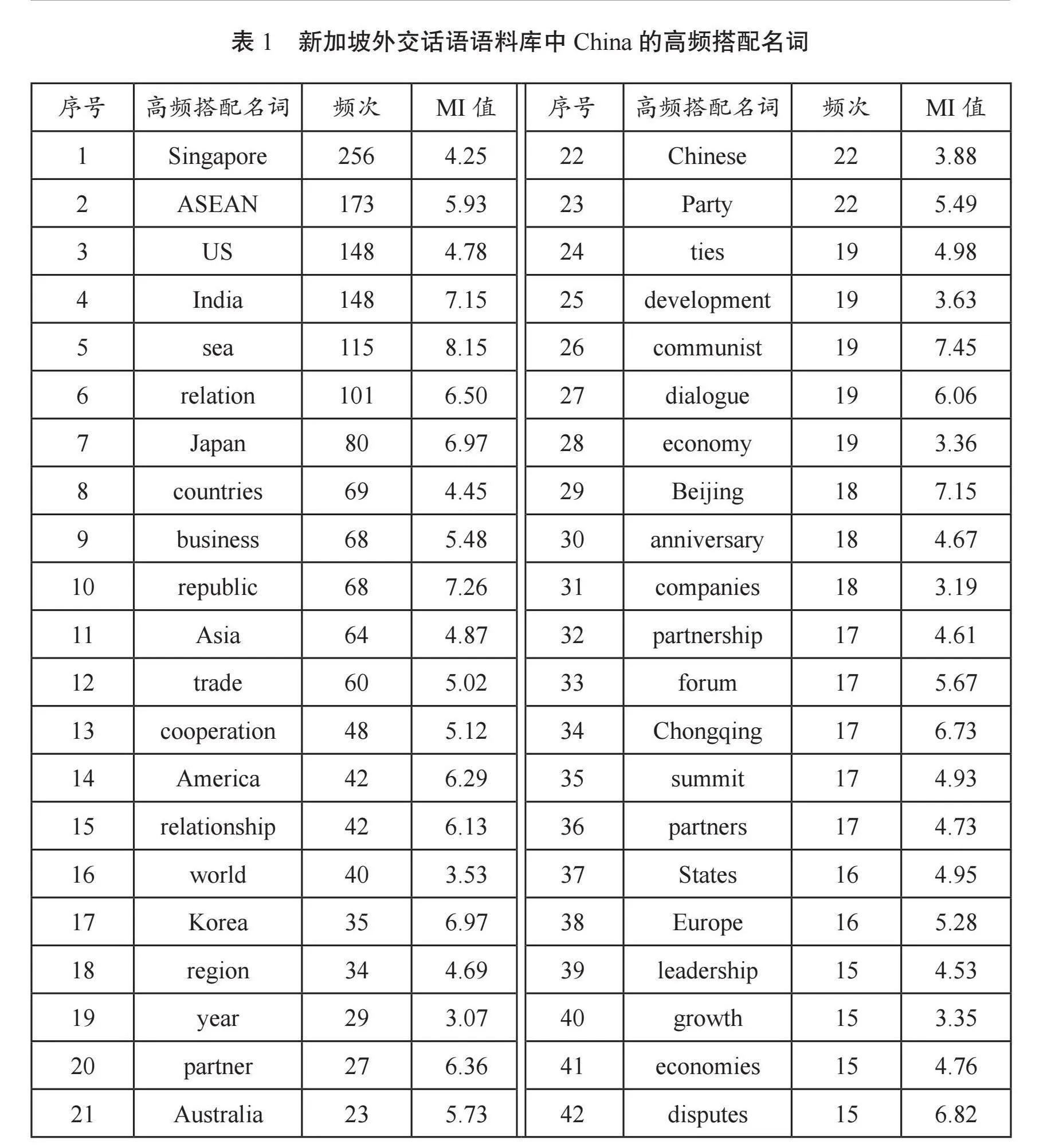

我们将跨距设置为5,从自建的新加坡外交话语语料库中提取出现频次大于等于15、搭配强度Mutual Information(MI)值高于3的China高频搭配词,对其进行分类,并对China的高频搭配名词、高频搭配动词和高频搭配情态动词及索引行进行分析。

(1)高频搭配名词及其索引行分析

我们提取了新加坡外交话语语料库中与China高频搭配的名词,并对可能存在多种词性的搭配词进行了人工检查与清洗,以确保所提取的搭配词均为名词,具体结果如表1所示。

从表1可以看出,在新加坡外交话语中,China的高频搭配名词可以分为3类。第一类是国家或组织的名称,包括欧美发达国家和地区,如US、America、Europe等,以及亚洲主要国家或组织,如Singapore、ASEAN、India、Japan、Korea等。China与这些名词高频共现,说明新加坡极为关注中国在国际事务和区域发展中的作用。我们以这些国家、地区或组织的名称和China为检索项,随机提取出部分检索行,制成表2。

由表2可知,新加坡外交话语常采用名词列举的形式,将中国与美国、日本、欧盟等国家或组织相提并论,并且使用表示地位和作用的积极评价性词语(如major countries、key players、major powers、big powers等)进行描述。这表明在新加坡外交话语中,中国被塑造为可以同美国等发达国家比肩的大国,在国际事务和区域发展中发挥举足轻重的作用,这凸显了中国强大的国际影响力。此外,在所有与China共现的国家名词中,US和America的频次总和位居第二,仅次于话语主体Singapore,说明中美关系是新加坡外交话语关注的一大焦点。通过对表2的分析,我们发现除了积极评价性表述以外,新加坡外交话语还常使用一些表示战争和对抗的消极评价词语(如difficult、competition、trade war、trade frictions)来描述中美关系,这说明新加坡非常关注中美之间的竞争与摩擦。例如,新加坡外交话语对中美贸易摩擦进行了描述,从侧面塑造出中国是美国竞争对手的国家形象(见例1—2)。

例1 The key relationship is between the US and China. This is the most important bilateral relationship for both countries and for Asia, and indeed for the world.

(2013年在第19届“亚洲的未来”国际会议上的讲话)

例2 The third risk is in the current trade tensions between the US and China.

(2018年在新加坡政府投资公司成立20周年北京晚宴上的讲话)

例1聚焦中国的国际政治地位,通过使用the most important这一形容词最高级形式,将中美关系看成世界上最重要的双边关系,凸显了中国在国际舞台上的地位。在例2中,trade tensions between the US and China意指中美在贸易领域的紧张局势,说明新加坡已经充分意识到,在中国国际影响力不断提升的过程中,其他大国一定会同中国展开竞争,这可能会导致矛盾和冲突的出现。

第二类与China高频共现的名词为经济类词汇,如business、trade、economy、companies、economies等,这表明中国的经济与贸易发展态势是新加坡外交话语关注的重点之一。我们提取了部分经济类词语与China搭配共现的索引行,制成表3。

从表3可以看出,新加坡外交话语多使用积极评价性词语(如large、growing、dynamic、vibrant等)描述中国的经济发展,体现了中国经济体量庞大、发展迅猛、充满活力的特点,刻画了中国经济繁荣、发展势头强劲的国家形象。其中,companies与China搭配共现的情况颇值得关注。新加坡外交话语从公司视角出发,具体描述了中新两国的商务往来情况,索引行中出现的key export market、huge China market等表述显示了新加坡对中国市场的重视,凸显了中国市场的巨大潜力与蓬勃生机。与此同时,many、bullish、all over the country等描述范围的语言表达显示出在华投资经营的新加坡公司数量多、规模大、发展快等特点,塑造了中国市场广阔、经商环境良好、与新加坡贸易往来密切的形象。此外,我们还发现,新加坡外交话语多次通过列举数字来展现中国经济实力的雄厚(如例3—4)。

例3 China has lifted more than 600 million people out of poverty, and become the second-largest economy in the world with a GDP of US$5 trillion.

(2011年在第十一届世界华商大会上的讲话)

例4 For instance, the number of Chinese companies in the Fortune Global 500 list has increased over the last 10 years from 12 companies to now 61 companies.

(2011年在第十一届世界华商大会上的讲话)

例3列举了中国的脱贫人数以及GDP的排名和具体数值,例4列举了世界五百强企业中中国企业的数量,这些数字的使用彰显了中国日益强大的经济实力。由于数字类词汇所包含的具体词语形式非常多样,因此并未有任何一个数字类词语单独出现在高频搭配词中,但该类词汇客观而准确地描绘了中国经济的发展势头,是China的高频经济类搭配名词的有益补充。

第三类与China高频共现的名词是关系类词汇。其中,relation、cooperation、

partner、partnership、ties等词多次出现在描述中新关系的索引行中,且与之共现的词语常为表示重要性和亲密性的形容词(如significant、important、growing、closer等),以及表示提高向好趋势的动词(如enhance、promote等)。这说明新加坡极为重视与中国的关系,期待两国合作进一步深化,因此在外交话语中塑造了中国“新加坡密切合作的友好伙伴”的形象。同时,两国之间经常举办各种论坛和会议,因此dialogue、forum、summit等也成为China的高频搭配名词,用于描述两国的交流活动,包括Singapore-China Forum on Leadership、Singapore-China Social Governance Forum等。这表明两国的友好往来不仅体现在话语符号层面,而且已经落实到物质实践层面,论坛会议的频繁举办进一步印证了新加坡政府对中新友好关系的重视和努力维护(如例5—6)。

例5 Our economic linkages are robust — last year, Singapore was China’s top foreign investor and China was Singapore’s largest trading partner. Our two countries enjoy close people-to-people ties, and our government officials exchange views

often.

(2014年在凯德集团“一起20年 对话中新经济发展”会议上的讲话)

例6 I am very honoured to be here for the 11th China-ASEAN Expo (CAEXPO). I am also delighted to see how much Nanning has developed and changed in the last eight years.

(2014年在第11届中国 - 东盟博览会开幕式上的讲话)

在例5中,李显龙总理利用linkages are robust、largest trading partner、officials exchange views often等表述明确指出两国的贸易伙伴关系稳固而亲密,政治互动频繁。在例6中,李显龙总理一方面通过赞扬会议举办地南宁的快速发展来表达对中国的认可和欣赏,另一方面,他选择出席中国举办的活动,这本身便是两国密切友好关系在物质实践层面的展现。

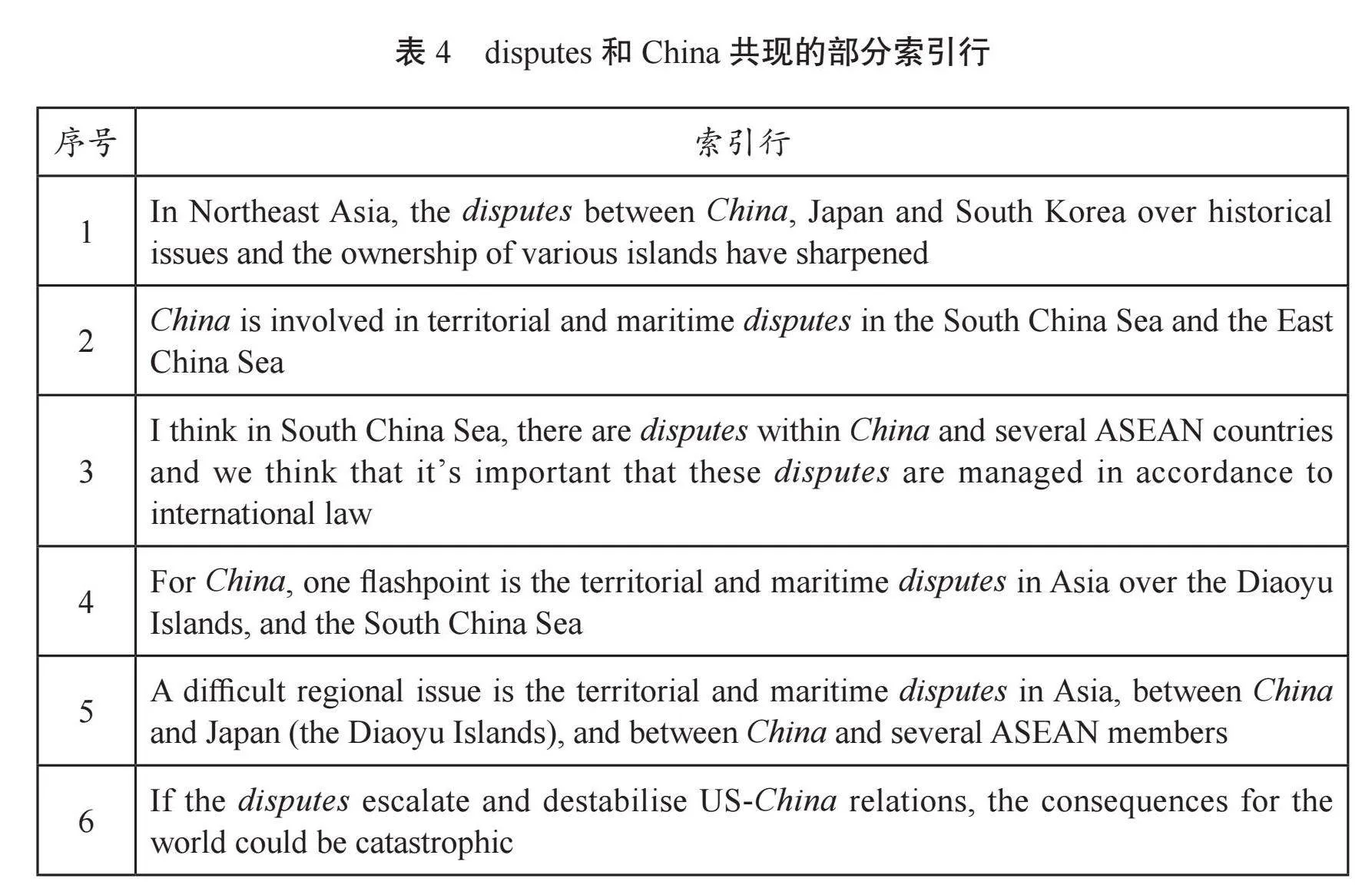

此外,我们发现,绝大多数与China高频共现的关系类名词都表示积极意义,只有disputes一词具有消极意义。我们提取了disputes与China共现的部分索引行,制成表4。

从表4可以看出,与中国有关的disputes主要指领土和领海的主权争端,如南海问题(the South China Sea)和钓鱼岛问题(the Diaoyu Islands);此外,还涉及中美之间的摩擦(disputes escalate and destabilise US-China relations)。这说明新加坡外交话语不仅关注中国政治影响力的扩大与经济实力的提升,还关注中国与周边国家和世界强国的摩擦,表明中国的发展不是一帆风顺的,塑造了仍面临外部忧患和发展挑战的中国国家形象。

(2)高频搭配动词及索引行分析

我们提取了新加坡外交话语语料库中与China一词高频共现的动词,具体如表5所示。

由表5可知,新加坡外交话语中China的高频搭配动词有has、see、continue、visit、made、become、develop、come和grow。其中,has主要出现在现在完成时的时态运用中,与made或become组合,共同描述中国所完成的任务和已取得的成就。visit与China的高频共现体现了中新两国密切交流的友好关系,可以与高频搭配名词中的summit、forum、dialogue等词互相印证,塑造了中国是新加坡友好伙伴的国家形象。此外,develop和grow可以与高频搭配名词中的economy、trade等词相互印证,刻画了中国经济的腾飞与发展。尤其值得注意的是高频搭配动词中位居次席的see,它主要以外交话语的发出者新加坡为主语,直接叙述了新加坡眼中的中国,清晰地表现出新加坡对中国的看法与态度。我们提取了see和China共现的部分检索行,制成表6。

由表6可知,see和China搭配共现的索引行对中国的描述均较为积极正面。在新加坡看来,中国在区域发展中发挥了积极且富有建设性的作用(playing a constructive and positive role),取得了辉煌的经济发展成就(a very successful economy、prospering),拥有广阔的市场(a key export market)和许多世界级的行业领导者(produced many world leaders in different industries)。这些描述凸显了中国作为积极负责的政治大国和繁荣发展的经济强国的国家形象。

(3)高频搭配情态动词及索引行分析

情态动词可以表明交际双方的地位、权力关系及社会距离。韩礼德将情态动词划分为低量值、中量值和高量值(Halliday,2000:76)。高量值情态动词表达说话者的强硬态度,暗示交际双方的不平等关系;低量值情态动词表达委婉态度,是说话者拉近交际距离的手段;中量值情态动词则处于中间,用于明确且不失礼貌地表达看法或态度。因此,分析China的高频搭配情态动词,可以看出外交主体新加坡对中国的交际态度以及两国之间的权力关系。我们提取了新加坡外交话语语料库中China一词的高频搭配情态动词,具体如表7所示。

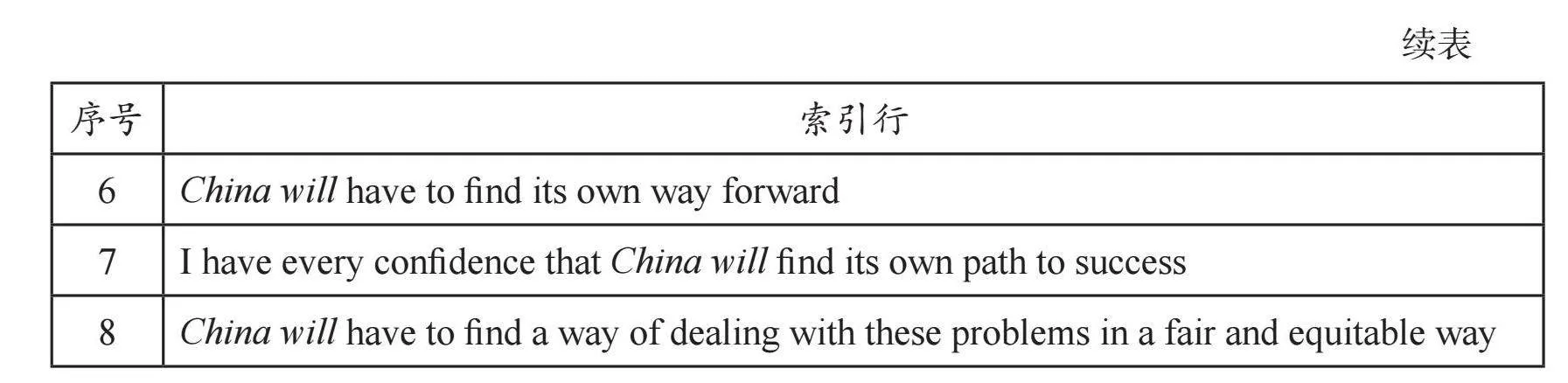

从表7可以看出,新加坡外交话语中China的高频搭配情态动词以will和should为主,二者均为中量值情态动词。这说明在对中国的外交态度上,作为“亚洲四小龙”之一,新加坡这一发达国家并未采取俯视的态度,而是以一种平等友好的方式来谈论中国,凸显了中国是不容小觑、值得尊重的大国的国家形象。此外,在高频情态动词搭配中,will出现的频次最高(120),远高于should(21)。其中,will出现在China右侧且跨距为1的情况有51次,我们将这种情况的部分索引行提取出来,制成表8。

在China will的相关索引行中,所谈论的话题包括中国的道路自信(find its own way forward、find its own path to success)、中国充满希望的经济发展前景(recover faster than most economies、continue to progress and contribute、proceed in different ways)以及对中国必将克服困难的信心(find a way of dealing with these problems)。这一方面说明新加坡尊重中国独具特色的发展道路与发展方式,认可中国已经取得的成就,另一方面也表明虽然新加坡注意到了中国面临的困难与问题,但非常看好中国未来的发展走向,在外交话语中塑造出具有道路自信、积极进取、勇于迎接挑战的中国形象。除此以外,李显龙总理还多次在其对外讲话中明确表示对中国的发展前景充满信心与期待(如例7—8)。

例7 That is no reason to conclude that China will fail. Its leaders are competent and pragmatic, and fully appreciate the magnitude of their task. And there is tremendous drive, among Chinese people and officials at all levels, to learn and do better.

(2014年发表的“亚洲未来20年”演讲)

例8 China overcame similarly difficult challenges in the past, e.g. restructuring their SOEs, reforms to prepare itself to enter WTO ten years ago. So I am confident that China has the capability to do it again.

(2013年在“通商中国奖”颁奖仪式上的讲话)

在例7中,李显龙通过描述中国领导人能干务实、人民群众干劲十足来驳斥“中国失败论”,展现了其对中国政治体制的尊重与认可。例8通过列举中国国企改制、加入WTO等攻坚克难的成功案例,凸显了中国有经验、有能力直面挑战的形象,直接表明了新加坡对中国克服困难、勇毅前行的巨大信心。

2.新加坡外交话语的话语实践分析

Fairclough(1992)认为,话语实践涉及文本的生产、分配和消费过程,因此,话语实践分析是对话语的生产和传播过程进行阐释,强调说话者为达成话语共识或促进话语接受所做出的努力。本文将从话语来源和传播方式两个方面对新加坡外交话语的话语实践展开具体分析。

(1)话语来源

话语生产者李显龙在讲话中的修辞人格发挥了凸显权威、说服受众的作用。Aristotle(2007)认为,在演讲修辞中,修辞人格是至关重要的手段,在说服过程中起支配性作用;Campbell(2008)也指出,修辞人格是身份和品质的组合,修辞人格与权威之间存在着密切的联系。在李显龙生成外交话语的过程中,首先,新加坡总理这一政治身份赋予了他极高的权力地位,无形中增强了话语的权威性和可信度。这种基于规则和条例的官僚权威,在对外讲话中建构了一种高于听众的关系地位,有利于听众对讲话内容的接受与认可。其次,李显龙的个人品质与魅力在其话语权威的建构过程中发挥了重要作用。李显龙家世显赫,他本人曾在剑桥大学、哈佛大学等顶尖学府接受高等教育,具有政治精英的形象。此外,李显龙自从政以来一直保持儒雅亲民的风格。例如,他曾邀请出租车司机、街头小贩等普通国民出席自己的就职典礼,并且用英语、汉语、马来语3种语言发表演讲。当听众产生不受规则制度约束的情感依赖时,李显龙的人格魅力便会发挥作用,从而增强其话语的可信度。因此,在话语实践中,李显龙作为话语的直接发出者,其身份地位及人格魅力极大地提高了话语的权威性,也使话语所塑造的中国形象更容易被听众或读者接受。

(2)传播方式

在本研究的语料中,外交话语的传播方式以主流官方为主,传播范围广且话语可信度高。首先,从话语发生的场合来看,李显龙发表对外讲话的场合主要为官方场合,如国事访问、国际会议论坛、新年致辞和记者采访等。其次,从话语发布的渠道来看,李显龙的讲话主要通过新加坡外交部网站、新加坡政府网站、新加坡总理办公室网站等官方渠道发布。与此同时,新加坡的主流新闻媒体(如《联合早报》《海峡时报》等)以及世界主流媒体(如BBC、CNN、The Washington Post等)也会对他的讲话进行转载或者报道。这些新闻媒体发行量大,公信力强,其报道极大地扩展了新加坡外交话语的传播范围,显著提高了其影响力。此外,李显龙的个人Facebook、Twitter(后更名为X)等社交媒体账号也会发布相关内容,进一步推动了其外交话语的传播。最后,从话语传播的形式来看,官方网站或新闻媒体在报道李显龙的对外讲话时,除了展示书面文字记录的外交话语内容外,还常配以图片、音频、视频等作为补充与佐证,形成了图文并茂的多模态传播形式,这使得其外交话语更加生动鲜活,从而增强了话语的真实性与可信度。

3. 新加坡外交话语的社会实践分析

根据Fairclough(1992)的三维分析模型,话语分析不仅以文本为分析对象,还可以揭示话语与社会的关系,阐释话语背后的社会文化制约因素。新加坡外交话语对中国形象的塑造,一方面离不开中国发展所取得的客观成就,另一方面话语主体新加坡的外交策略、利益诉求和文化价值观也在其中发挥了重要的作用。

(1)复杂国际形势下的外交策略

面对复杂的国际形势,新加坡采取平衡中立的外交策略,这无疑对其外交话语中中国形象的塑造产生了影响。2000年以来,中国崛起所带来的国际力量与国际体系的变革成为世界局势中最明显的变化,世界逐渐向多极化迈进。新加坡虽然拥有优越的地理位置和强大的经济实力,但狭小的岛国面积、匮乏的自然资源以及复杂的人口种族结构导致了新加坡固有的脆弱性。作为“小国”,新加坡选择采取平衡中立的外交策略,以最大限度地谋求自身的发展利益。新加坡首任总理、李显龙之父李光耀曾说过:“新加坡奉行中立主义,大国集团发生冲突我们就保持中立,因为不知道谁和我们站在一边。”(乔西,1976:168)受这种中立外交策略的影响,新加坡在处理国际关系时谋求平衡,对世界各国一视同仁,因而在其外交话语中,中国常与其他大国并列出现。

(2)政治经济发展的利益诉求

新加坡外交话语较为中立客观地描述了中国的政治影响力和经济实力,这与新加坡的政治经济利益诉求密切相关。首先,在政治利益上,受地缘政治因素影响,中国在东南亚的影响力是其他大国无法比拟的,而且中国奉行与邻为善的外交方针,这与新加坡谋求区域稳定的政治主张相吻合,有利于新加坡达成与大国建立友好关系的目标。因此,新加坡外交话语塑造了区域影响力大、友好合作伙伴的中国形象。不过,与此同时,也正是出于谋求区域稳定和保证自身外部环境安全的考量,新加坡对中国与周边国家的领土主权争端十分关注。其次,在经济利益上,2008年金融危机后,新加坡经济发展面临复苏动力不足的困局,深化与中国的经济合作,搭中国经济发展的便车,符合新加坡的经济利益诉求。因此,新加坡外交话语极为关注中国的经济发展,塑造了经济繁荣、与新加坡密切合作的中国国家形象。同时,新加坡外交话语对中美贸易摩擦的关注,不仅是出于“城门失火,殃及池鱼”的担忧,更是出于对自身经济利益的考量。

(3)东方价值观下的文化认同

新加坡文化中的东方价值观在很大程度上为新加坡理解中国发展道路、认可中国发展成就扫除了认知障碍。东方价值观就是东亚儒家文化圈的价值观,以中国古代的儒学价值观为核心(王国进,2014)。1988年,时任新加坡副总理吴作栋提议将东方价值观提升为新加坡的国家意识,东方价值观成为新加坡道德教育的核心内容以及国民的行动指南。在东方价值观的影响下,新加坡不仅倡导个人奋斗,也宣扬集体主义;社会中既有西方资本主义的竞争博弈,也有东方传统的包容与谦和。新加坡文化中的东方价值观与中国所倡导的发展理念具有文化亲缘性。因此,在面对中国独特的发展道路时,新加坡并未因西方意识形态的影响而排斥甚至敌视中国的强大,相反,它以包容尊重的态度看待中国的崛起与发展,认可中国的成绩和进取精神。可以说,新加坡文化中的东方价值观为其外交话语中中国形象的塑造奠定了意识形态方面的基础。

结语

本文借助批评话语分析理论,探究了新加坡外交话语的语言特征及其所反映的中国形象,并阐释了背后的社会文化动因。研究发现,在新加坡外交话语中,中国以大国、合作伙伴和进取者的姿态出现:在国际政治舞台上是积极有为、具有影响力的大国;经济发展强劲,与新加坡的合作往来密切;尽管面临发展挑战,但仍展现出勇敢自信的进取精神。话语作为一种社会实践,与社会文化语境密切互动。新加坡外交话语中的中国形象建构,反映了新加坡在复杂国际形势下的外交策略、政治经济发展的利益诉求以及东方价值观下的文化认同。

习近平总书记强调,要采用贴近不同区域、不同国家、不同群体受众的精准传播方式,推进中国故事和中国声音的全球化表达(新华网,2021)。新加坡是与中国合作较为密切、对中国持友善态度的国家之一,其外交话语建构与对中国的认知对我国在此类国家进行形象传播具有重要启示。

第一,在思想意识传播方面,应重视话语的建构力量,积极争取话语权。一方面,话语具有镜像功能,是人类社会实践的再现,是展现中国所作所为、展现中国面貌的重要方式;另一方面,话语具有建构功能,话语成分的调配与组合以及话语所表达的思想,往往会影响受众对于中国形象的理解与判断。因此,充分运用话语的建构力量,有助于我们在国际交往中赢得主动权。

第二,在话语立场方面,应保持客观中立。需要这样做的原因是:一方面,话语受众(即以新加坡为代表的国家)对中国抱有较为客观清晰的认知;另一方面,在与中国文化亲缘性较高的国家中,倾向性过于明显的话语和解读容易引起受众的质疑与反感(申雪凤,2016)。客观中立的话语立场应具体体现为:在话语议题上,既不能一味地褒扬夸奖,亦不能一味地批评反思;在对受众国家的态度上,既不可盲目轻信,亦不可盲目猜忌;在话语效果上,应避免陷入“完美国家”的误区,相反,一个“并不完美但竭力走向完美”的中国形象更贴近大众的认知习惯,也更符合“向世界展示真实、立体、全面的中国”的理念。

第三,在传播策略方面,应注重柔性传播与强主体传播。柔性传播提倡弱化冲突性,强化合作性。“利益合作”与“价值相似”是维系中新双边关系的强力纽带。因此,我们在进行对外形象建构的过程中,一方面应注重运用合作型话语,另一方面应提炼并彰显与受众国家相似的文化价值,以激发受众对中国话语的心理认同。此外,强主体传播指发挥意见领袖在对外传播中的价值。新加坡总理李显龙的修辞人格在话语实践中发挥了重要作用,可见意见领袖是传播信息、施加影响的重要来源。在中国话语的对外传播中,要善于发挥意见领袖(如政界人士、学术精英、行业领袖等)的引领作用,以其专业性与权威性构筑话语的可靠性。

本研究对新加坡外交话语中的中国形象进行了剖析,揭示了话语在国家形象建构中发挥的作用,明确了新加坡对中国的看法与态度,为中国特色大国外交话语的对外传播提供了学术支撑。未来应当对相关研究问题进行更加深入全面的探索,如结合外交话语的图片、视频进行多模态话语分析等研究。

参考文献:

[1]ARISTOTLE. On Rhetoric: A Theory of Civic Discourse[M]. 2nd Ed. KENNEDY G A(Trans.). New York:Oxford University Press,2007.

[2]CAMPBELL G. The Philosophy of Rhetoric[M]. Carbondale:Southern Illinois University Press,2008.

[3]FAIRCLOUGH N. Language and Power[M]. New York:Pearson Education,1989.

[4]FAIRCLOUGH N. Discourse and Social Change[M]. Cambridge:Polity Press,1992.

[5]FOWLER R. Language in the News: Discourse and Ideology in the Press[M]. London:Routledge,1991.

[6]GE Yunfeng amp; WANG Hong. The representation of ordinary people: A discursive study of identities constructed in China’s news reports of social conflicts[J]. Discourse, Context amp; Media,2018,26:52-63.

[7]HALLIDAY M A K. An Introduction to Functional Grammar[M]. Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press,2000.

[8]KOTLER P. A Framework for Marketing Management[M]. Upper Saddle River:Prentice Hall,2001.

[9]TANG Liping. Transitive representations of China’s image in the US mainstream newspapers: A corpus-based critical discourse analysis[J]. Journalism,2021(3):804-820.

[10]YANG Mei amp; WANG Ziwei. A corpus-based discourse analysis of China’s national image constructed by environmental news in The New York Times[J/OL]. Humanities amp; Social Sciences Communications,2023,10:545[2024-06-20]. https://doi.org/10.1057/s41599-023-02052-8.

[11]Zhao Kejin. The motivation behind China’s public diplomacy[J]. The Chinese Journal of International Politics,2015(2):167-196.

[12]陈慧,卢卫中. 中美媒体对中国形象隐喻建构的对比研究——以中美贸易战报道为例[J]. 北京第二外国语学院学报,2022(6):133-147.

[13]何伟,刘佳欢. 新加坡华文主流媒体对中国“一带一路”倡议的表征研究[J]. 北京第二外国语学院学报,2019(2):67-80.

[14]胡开宝,李涛,孟令子. 语料库批评翻译学概论[M]. 北京:高等教育出版社,2018.

[15]胡开宝,田绪军. 中国外交话语英译中的中国外交形象研究——一项基于语料库的研究[J]. 中国外语,2018(6):79-88.

[16]黄友义. 中国站到了国际舞台中央,我们如何翻译[J]. 中国翻译,2015(5):5-7.

[17]孔蕾、秦洪武.非洲国家英文媒体“中非关系”报道分析[J].北京第二外国语学院学报,2022(6):51-67.

[18]李寿源. 国际关系与中国外交:大众传播的独特风景线[M]. 北京:北京广播学院出版社,1999.

[19]刘宁. 基于语料库的中美媒体关于中国雾霾报道的对比研究——以批评话语分析为视角[J]. 北京第二外国语学院学报,2018(5):37-53.

[20]刘文宇,毛伟伟. 非洲报纸媒体中中国形象的语料库辅助话语分析[J]. 外语研究,2020(2):9-15,55.

[21]乔西. 李光耀[M]. 安徽大学外语系,上海人民出版社编译室,译. 上海:上海人民出版社,1976.

[22]申雪凤. 海外华文媒体对“真实中国”形象塑造的作用——以联合早报网《读者调查》栏目为例[J]. 传媒,2016(1):78-81.

[23]谭渊. 德布林的“中国小说”与德国汉学——《王伦三跳》中的中国形象建构研究[J]. 外语教育,2013(1):187-193.

[24]王国进. 新加坡“东方价值观”教育思想及其对我国构建社会主义和谐社会的启示[J]. 鸭绿江,2014(6):201-202.

[25]王晓莉,胡开宝. 外交术语“新型大国关系”英译在英美的传播与接受研究[J]. 上海翻译,2021(1):89-94.

[26]新华网. 习近平在中共中央政治局第三十次集体学习时强调 加强和改进国际传播工作 展示真实立体全面的中国[EB/OL]. (2021-06-01)[2024-06-24]. http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2021-06/01/c_1127517461.htm.

[27]许文胜,方硕瑜. 国际语境下的术语翻译与中国形象建构——基于语料库的“普通话”概念词使用实证研究[J]. 中国外语,2019(2):91-103.

[28]喻仪. 新加坡联合早报网对中国国家形象的媒介构建——以“中美贸易争端”报道为例[D]. 厦门:华侨大学,2020.

[29]张毓强. 国家形象刍议[J]. 现代传播,2002(2):27-31.

[30]赵儒南. 新加坡参与“一带一路”及中新合作研究[J]. 亚太经济,2021(1):98-105.

作者信息:闫潼,上海外国语大学语料库研究院,201620,研究方向:话语分析、语料库语言学。电子邮箱:ytongemail@163.com

A Corpus-based Study of China’s Image in Singapore’s Diplomatic Discourse

Yan Tong

(Shanghai International Studies University, Shanghai 201620, China)

Abstract: Utilising the three-dimensional discourse analysis model of Fairclough (1992), this paper focuses on a corpus-based examination of the linguistic characteristics of Singapore’s diplomatic discourse and an analysis of the depiction of China via the collocations and concordances of the word “China”. The results of critical discourse analysis revealed that China is perceived politically as a responsible major nation that exerts a positive influence on international and regional affairs. Economically, it is a close and amicable partner to Singapore, boasting a robust economy with a vast market and a favourable business environment and, as a nation, while it is encountering developmental challenges, it has the confidence to overcome them. Furthermore, China’s image is influenced by Singapore’s diplomatic strategies, its interest demands, and its Eastern values. This study highlights the importance of discourse in image construction and provides academic support for the promotion of China’s image.

Keywords: diplomatic discourse; critical discourse analysis; three-dimensional analysis model; corpus; China’s image

(责任编辑:栗 娜)