新时代我国高校外语教师专业发展:现状与对策

2024-12-19姜霞潘鸣威

摘 要:加强高质量教师队伍建设是我国教育强国战略的重要支撑。在新时代背景下,新文科、课程思政、教育数字化转型等的提出给外语教师的专业发展带来了新的挑战。本文首先厘清了高校外语教师专业发展的新内涵,并通过问卷调查、访谈等方法收集数据,分析高校外语教师专业发展的现状及其影响因素。研究发现:①教师普遍认同外语学科的跨学科特性,能够意识到课程思政和数字素养的重要性,但在开展跨学科科学研究、有效实施课程思政、具备高水平数字化教学能力等方面仍有不足;②影响外语教师专业发展的因素包括个体内部因素和外部因素两方面,前者包含职业生涯发展阶段、教育背景、研究兴趣、知识结构、教师认知以及个体能动性等6个维度,后者包含学科带头人、教材和教学方法的选取与使用、外语学科发展环境等3个维度。最后,结合新时代背景下有关教师发展的要求和理念,本文提出了相应的可行性建议,以期为提升外语教师队伍的综合素养、促进教师专业发展提供一定的启示。

关键词:新时代;新文科;课程思政;教师数字素养;外语教师专业发展

[中图分类号]H319 DOI:10.12002/j.bisu.545

[文献标识码]A [文章编号]1003-6539(2024)05-0102-13

引言

党的二十大报告明确指出要实施科教兴国战略,强化现代化建设人才支撑。为此,应优化高素质教师队伍建设机制,推动高等教育的高质量发展。教师是教育工作的中坚力量,有高质量的教师,才会有高质量的教育。在新时代背景下,2018年,教育部高等学校教学指导委员会颁布了《外国语言文学类教学质量国家标准》(以下简称《国标》);2019年4月29日,教育部“六卓越一拔尖”计划2.0启动大会召开,标志着国家层面的新文科建设正式开启;2020年,教育部高等学校外国语言文学类专业教学指导委员会制定了《普通高等学校本科外国语言文学类专业教学指南》 (以下简称《指南》);同样是在2020年,教育部还出台了《高等学校课程思政建设指导纲要》(以下简称《纲要》);2022年,教育部又发布了《教师数字素养》教育行业标准。这一系列外语类专业准入、建设与评价纲领性文件的出台,为新时代我国高校本科外语类教学的发展指明了新的方向,也为外语教师的专业发展带来了新的机遇与挑战。本文将首先对相关文献进行梳理,阐述新时代背景下我国高校外语教师专业发展的新内涵,并通过问卷调查、访谈等方法收集数据,考察我国高校外语教师专业发展的现状及影响因素,并在此基础上探讨外语教师专业发展的可行性路径。

一、文献综述

教师专业发展指教师作为专业人员,在专业思想、专业知识和专业能力等方面不断发展和完善的过程(张建平,2006),强调教师个体内在的专业提升(叶澜等,2001)。教师专业发展不仅是开展教学活动的基础,也是保障教学质量的前提。就外语教师而言,王雪梅(2020)提出,教师专业发展是动态的知识建构、能力提升与情感认同的过程,应遵循融合式理念,强调知识、能力与情感的协同发展。类似地,刘慧琴、李文洁(2022)也指出,外语教师应通过跨学科知识融合、打通情感发展和能力提升路径等方式促进专业发展。由此可见,外语教师专业发展具有专业性、动态性和建构性等特点,其内涵包括教师专业知识、能力和情感等多个维度。

在新时代背景下,《国标》《指南》《纲要》《教师数字素养》等文件对外语教师的专业知识、课程思政能力、教学和科研能力以及信息技术能力作出了具体论述。第一,外语教师应具备深厚的专业知识。外语教师需要有扎实的语言基本功,并掌握外语教学所需的相关专业知识,这与上述文件所提出的人才培养目标是一脉相承的。新文科强调不同学科之间的交叉与融合。与外语专业人才培养类似,外语教师不仅要能灵活使用外语,还要能以外语为研究对象,处理并解决相关知识领域中的实际问题。因此,就专业知识而言,外语教师要立足于现状且高于现状。第二,外语教师应具备课程思政能力。在外语教育中贯彻课程思政十分必要(刘齐平,2022)。《纲要》指出,“要推动广大教师进一步强化育人意识,找准育人角度,提升育人能力”(教育部,2020)。教师是课程思政建设的主力军(肖琼、黄国文,2020:12),教师应具有正确的政治立场和高度的政治意识(洪岗,2020)、对课程育人价值的认知能力(张彧凤、孟晓萍,2021)与实践能力。第三,外语教师应具备教学能力和科研能力。教学能力是指教师在具体教学情境中组织、管理、实施和评价课程的能力。同时,《国标》提出,高校外语类专业教师应有明确的学术方向(教育部高等学校教学指导委员会,2018),教师若只教学不研究,或只研究语言文学而不研究语言教学,就不能算是一名完全合格的教师(孙有中等,2018;夏纪梅、王哲,2024)。第四,外语教师应具备信息技术能力。数字化转型是世界范围内教育改革的重要方向,是新时代我国构建高质量教育体系的重要战略选择(程莉莉,2023)。《国标》指出,教师应具有“现代教育技术的应用能力”(教育部高等学校教学指导委员会,2018:94)。《教师数字素养》这一教育行业标准更是首次提出教师数字素养框架,将教师数字技术知识与技能列为该框架的重要维度之一(教育部,2022)。总体而言,笔者认为,在新时代背景下,我国高校外语教师专业发展内涵包括价值观、知识和能力3个维度,教师应在正确的价值观引导下,实现教师知识与教师能力的动态建构与协同共进。其中,教师知识包括外语学科专业知识、整合技术的学科教学知识和跨学科融合知识等;教师能力则包括教学能力、科研能力和信息技术能力等。

由此可见,在新时代背景下,外语教师专业发展的内涵已经发生了变化,这对教师队伍的发展提出了新的要求。然而,已有研究多集中在理论层面的探索,相关的实证研究仍较为少见。基于此,本研究拟探讨新时代背景下高校外语教师专业发展的现状及影响因素,以更好地促进外语教师的专业发展。

二、研究设计

1.研究问题

为探索新时代背景下外语教师专业发展的路径,本文将通过问卷调查、深度访谈的方法收集数据,具体回答以下研究问题:①在新时代背景下,我国高校外语教师专业发展的现状如何?②在新时代背景下,影响我国高校外语教师专业发展的因素有哪些?

2.数据收集

(1)问卷调查

2023年4月,研究者通过问卷调查的方式收集了数据。问卷聚焦新时代外语学科发展的现状及影响因素,其中有12个题项涉及教师在新文科交叉融合理念、课程思政和数字素养等3个维度的现状。问卷采用李克特五级量表(满分为5分,5分代表非常符合,1分代表非常不符合),并包含两个开放性问题。问卷通过问卷星发放,最终共回收问卷789份,其中有效问卷766份,有效回收率为97.08%。调查问卷的Cronbach α值为0.952,说明问卷内部一致性很好,信度较高;问卷的KMO值为0.944,说明问卷结构效度较高。参与问卷调查的外语专业教师来自全国25个省(自治区、直辖市)的8类高校,其中综合类院校占比为25.98%,外语类院校占比为24.88%,师范类院校占比为12.99%,理工类院校占比为11.15%,财经类院校占比为9.68%,医药类院校占比为6.13%,政法类院校占比为4.90%,农林类院校占比为4.29%。在问卷调查的对象中,男教师为213人(占比27.81%),女教师为553人(占比72.19%);英语专业教师为566人(占比73.89%),其他语种教师为200人(占比26.11%)。

(2)深度访谈

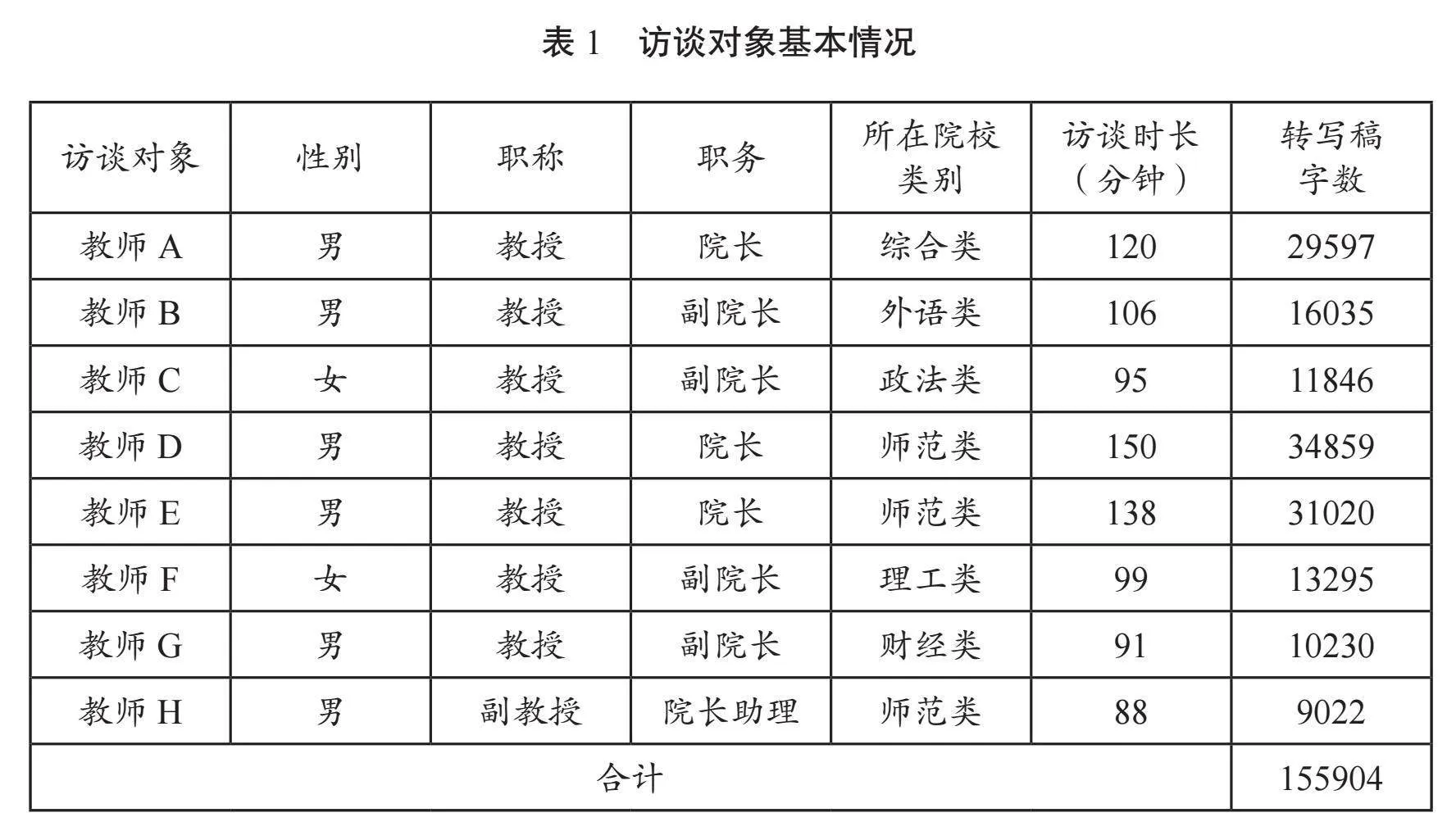

深度访谈提纲主要聚焦外语教师专业发展的两个方面:一是新时代外语学科教师专业发展的内涵及现状,二是目前高校外语教师在专业发展方面存在的瓶颈及采取的相应对策。在选取访谈对象时,通过目的性抽样的方式,在参与问卷调查的教师中选择熟悉所在院系外语学科发展并长期担任院系学科建设负责人的8位教师进行线上访谈。在征得访谈对象同意的情况下,对访谈过程进行全程录音,时长88—150分钟不等。经转写核对,访谈总字数约为15.59万字。访谈对象基本信息如表1所示。

3.数据分析

完整的原始问卷涉及外语学科发展的方方面面,本研究仅提取与外语教师专业发展相关的题项进行分析,以回答相应的研究问题。研究者利用SPSS 24.0统计分析软件对问卷数据进行描述性统计,结合访谈数据,探究新时代我国高校外语教师专业发展的现状,以回答研究问题①。同时,根据问卷调查结果,从深度访谈数据中选取与新文科交叉融合理念、课程思政和数字素养等3个维度相关的信息,对数据进行整合与精简(Miles amp; Huberman,1994),然后对访谈数据进行主题编码,从中发现影响我国高校外语教师专业发展的因素,以回答研究问题②。

三、结果与发现

1. 新时代我国高校外语教师专业发展的现状

本研究发现,我国高校外语教师专业发展的现状可以从新文科交叉融合、课程思政及教师数字素养等3个维度加以呈现,其中每一维度均包含教师对新时代新要求的认知转变情况及具体实施效果两个方面。

首先,在新文科交叉融合方面,参与问卷调查的教师均高度认同外语学科本身的跨学科属性,认为应在教学、科研和社会服务等多个领域积极践行新文科交叉融合理念。其中,教师在教学中融入新文科理念的效果相对较好。在访谈中,有6位教师提及外语学科具有跨学科属性。例如,教师D表示:“在外语学科内部,在外语学科的框架下,具有非常鲜明的交叉或者跨学科的色彩。”教师B也认为:“(外语学科有)天然的跨学科属性,是一个交叉学科。”问卷调查结果显示,教师所授课程突出新文科倡导的跨学科性(M=3.92,SD=0.843),教师可以通过合作教学、跨学科虚拟教研室等方式提升自己的跨学科教学实践能力。然而,自新文科战略实施以来,虽然各高校积极建立新文科实验室,组建跨学科科研团队,并在课程体系中融入学科交叉融合的理念,但问卷调查结果显示,科研方面的新文科交叉融合水平需要得到进一步的提升(M=3.54,SD=0.966)。例如,教师H谈道:“我们这几年也举办了很多新文科背景下的学术会议,教师们也都积极参加,但是想要促成这种跨学科的科研合作很难,目前没有实现这种实实在在的合作,跨学科研究也没有落地。”此外,在社会服务方面,不同学科教师之间的合作不断加强,这在一定程度上促使教师更加深刻地理解新文科交叉融合理念。例如,教师A表示:“像我们语言健康这个方向,不同学科的教师进行合作,开展了越来越多的社会服务。通过合作,教师对语言与其他知识领域融合的认知也得到了提升。”

其次,在课程思政方面,外语教师普遍具有较强的课程思政融入意识,但育人效果仍有待提升。问卷调查结果显示,教师具有在外语课程中有机地融入课程思政元素的意识(M=4.08,SD=0.734)和能力(M=4.17,SD=0.702)。随着《纲要》的颁布,各高校都开展了一系列课程思政教学改革,8名访谈对象均认为外语学科肩负着价值塑造的使命,外语课程思政非常重要。例如,教师E表示:“课程思政是时代对外语课程教学提出的一个要求,从教学的本质上来讲,所有的教学都涉及价值塑造,人文学科尤其突出一些。……在世界面临百年未有之大变局的情况下,外语专业的人才培养……处于文化交流、文化对话和交锋的前沿,而这时候,就更需要通过强化课程思政去强化价值塑造这一点。”

因此,外语教师已经充分意识到课程思政的重要性,理解立德树人是教育的根本任务。例如,教师C认为:“我觉得作为国家的整体发展也好,培养下一代接班人也好,这个课程思政太重要了,因为我是把德——就是一个人的品格——放在能力之上的,我觉得课程思政应该成为我们国家一个永恒不变的综合性话题。”就外语教师课程思政的教学能力而言,教师G指出:“课程思政是一个新的提法,但实际上外语教师一直以来就在做也有能力做这件事情,现在提出来之后,只不过是更加显性化了。”

由此可见,外语教师高度认同高校推进外语课程思政的重要性,并将“立德树人”放在人才培养的首位。然而,在课程思政实际育人效果方面,问卷结果显示,其平均得分为3.84(SD=0.820),这表明教师虽高度认同课程思政战略的理念,也有意识地将思政元素融入课程,但由于对有效的实施路径不甚清楚,具体的实施效果并不尽如人意。例如,教师A表示:“对教师来说,怎样将思政内容的设计融入(课程教学)?这个尺度如何把握(才能)达到润物细无声的效果?这些都是难题。”教师E也指出:“我个人认为教师在教学的过程中,可能还存在知识能力培养与思政教育两张皮的现象,还没有做到很好的融合。”由此可以看出,教师未能将学科内容与思政元素进行充分的融合,对课程思政的理解还比较片面,尚无法实现教师E理想中的“课程思政的隐性逻辑服从于课程知识体系的显性逻辑”的教学效果。

最后,在教师的数字素养方面,外语教师已充分意识到在人工智能时代有效地运用信息技术提升教学效果的迫切性与重要性,但其数字化教学能力仍有待提升。在访谈中,8名受访者均表示在认知层面,教师认同数字化转型时期技术赋能教学的重要性,各自所在院校也都充分意识到了当前外语教育所面临的机遇与挑战,纷纷建设智慧教室和智慧教育平台,积极组织外语教师开展技术赋能的语言教学与研究,努力发挥智能平台在外语教学中的技术给养作用,以全面提升教师的数字素养。例如,教师C在访谈中谈道:“首先,作为当代的外语教师,我们要去接受和认可技术赋能的重要性。”教师B也表示:“我们研究院现在建了两个智慧教室,在硬件上给予充分支持,教师们也可以通过使用这些教室,提高自己的数字化教学能力。”不过,问卷调查结果显示,教师的数字化教学能力(教学设计与实施的能力)均值为3.75(SD=0.861),这说明目前教师尚不能灵活运用技术开展教学,如教师C提到教师在教学过程中往往存在“过分依赖PPT,忽视学生认知水平”的情况,因而“限制了学生发散性思维能力的培养”。

综上,在新时代背景下,我国高校外语教师已经充分意识到外语教育在新文科交叉融合、课程思政和教师数字素养等方面的重要变化,但具体的教学效果仍有待提升。

2. 我国高校外语教师专业发展的影响因素

通过对访谈数据的内容分析,研究者对可能影响外语教师在新文科交叉融合、课程思政、数字素养等方面专业发展的因素进行了挖掘,共得到1个一级类属(影响因素)、两个二级类属(个体内部因素和外部因素)和9个三级类属。在9个三级类属中,个体内部因素包括职业生涯发展阶段、教育背景、研究兴趣、知识结构、教师认知和个体能动性;外部因素包括学科带头人、教材和教学方法的选取与使用以及外语学科发展环境。

首先,影响外语教师在新文科交叉融合方面专业发展的主要因素包括教育背景、知识结构、研究兴趣、职业生涯发展阶段和学科带头人等。目前,我国高校外语教师的教育背景多为外国语言文学专业或其他单一学科,教师的知识结构在一定程度上制约了跨学科教研团队的深度融合。例如,在访谈中,教师B谈道:“我们学科是融合的,但并不是每位教师的研究课题都是融合的,这个还是有一定难度的,毕竟我原来学外语,那外语我是懂的,你让我去搞计算机,我就不懂了……所以目前我们能做到的是人才培养的跨学科交叉融合。”教师A也表示:“我们的外语教师从知识结构多元化程度上来说,还是受限的,在进行跨学科的研究时还存在一些弱项。”与此同时,研究兴趣和教师所处职业生涯发展阶段的不同也是导致教师无法实现深度融合的原因之一。例如,教师C表示:“老教师跟新的年轻的教师容易合作,但如果年龄和资历相当的话,合作起来有的时候就不是那么容易了,因为随着研究的深入,更不容易改变或调整自己的研究方向。”此外,学科带头人也可能影响教师跨学科深度融合的效果。例如,教师F表示:“我们有跨学科的研究团队,但往往在选题环节教师们还能头脑风暴一下,到真正开始研究的时候,还是缺少一个领头羊,(无法)把不同学科背景的教师都调动起来。”教师A也谈道:“那我们要组织起来,就需要有一个人领头,才能做一个有社会影响力的项目甚至产品。大家就是要劲往一处使,而不是各干各的。”由此可见,学科带头人、团队成员的合作精神对科研的跨学科深度交叉融合具有非常重要的意义。

其次,影响外语教师在课程思政能力方面专业发展的主要因素为教师认知、知识结构、教材和教学方法的选取与使用。课程思政要求教师在传授语言知识的同时重视课程的价值引领作用,选取适切的教学方法将思政元素融入专业课的教学。然而,外语教师对课程思政内涵认知的不足在一定程度上阻碍了其专业发展,如教师H在访谈中指出:“教师做课程思政的很多,但大部分都是在凭自己的感觉做,没有吃透课程思政的真正内涵。”同时,教师现有的知识结构限制了他们对课程思政元素进行挖掘的能力与效果,如教师H表示:“在新时代背景下,外语教师应该将传播中国文化牢记在心。但我们对用外语了解世界比较在行,而对如何用外语讲好中国故事,还是需要好好学习的。”此外,教材和教学方法的选取与使用也是限制教师课程思政能力专业发展的影响因素之一。课程思政不同于思政课程,教师需要选取适当的教材与教学方法来平衡课程中学科内容与课程思政元素之间的关系。目前,这一领域还未形成成熟的教学方法和教材。例如,教师C在访谈中指出:“课程思政教学难就难在它的隐性特点,目前也没有现成且有效的教学方法可以指导大家的教学,都还在摸索阶段。”教师H也认为:“实施一个新的教学理念,教材建设和开发要跟上,目前我们还没有在教学中找到这样的教材,这就给外语教师开展课程思政教学带来了一定的挑战。”

最后,影响外语教师在数字素养方面专业发展的因素主要有教师知识结构、职业生涯发展阶段、教师个体能动性和外语学科发展环境。在教育数字化转型背景下,教师亟须提高数字化教学能力,如何使技术真正赋能教学是外语教师面临的重要课题。然而,正如教师G在访谈中指出的,“受教师年龄结构、学科背景等影响,教师在数字化教学与研究能力方面还很受限”,因此教师知识结构亟须重构。例如,在访谈中教师H谈道:“技术的使用对许多教师来说还是很有挑战的,为了应对挑战,有一部分教师已经在积极学习技术知识了,这一点还是很重要的。”同时,在外语教学中,教师能动性可以对教师的个人选择与行为产生巨大的影响。教师如果能够充分认识技术赋能教学的重要性,最终便会选择努力运用技术手段来促进自身数字素养的提升。然而,如果外语教师未能发挥个体能动性,其数字素养的专业发展便会受到阻碍。例如,教师C指出:“举个例子,我们很多教师真的不愿意换新教材,因为换了之后要做新的PPT啊,找新的音频、视频补充材料啊……他们喜欢重复使用老教材,这样其实就容易形成职业倦怠。”此外,外语学科发展环境也会影响教师数字素养方面的专业发展。例如,教师E在访谈中谈道:“目前这一块呢,我们还是受到办公空间和硬件设施的限制,做得还不是很好。在建设虚拟仿真的外语学习实验室这块呢,进展还是比较缓慢的。”教师B同样表示:“硬件这块虽然我们在做,也已经有了两个实验室,但真正使用起来还是要排队的。”

综上所述,在新时代背景下,我国高校外语教师积极转变观念,其专业发展总体呈现良好态势,但也受到个体内部和外部因素的制约。

三、启示与建议

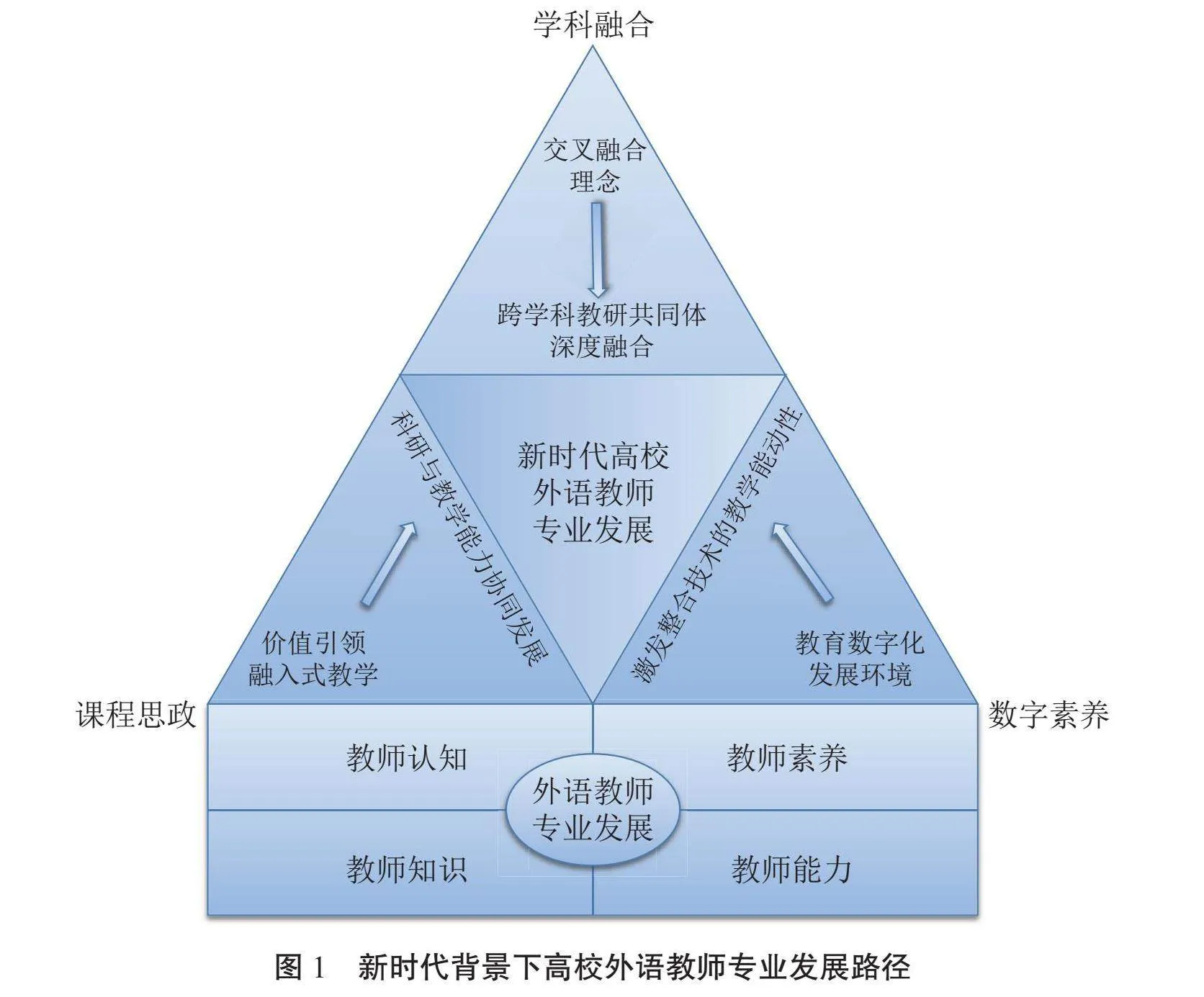

在新时代背景下,外语教师专业发展面临新的机遇与前所未有的挑战,寻找教师专业发展的有效途径已成为建设高质量、专业化教师队伍的当务之急,也是全面提高教育质量的必要前提(王蔷,2020)。研究者将结合现状、影响因素与前人文献,提出新时代背景下高校外语教师专业发展的可行性路径,具体如图1所示。

由图1可知,高校外语教师的专业发展以教师认知、教师知识、教师素养及教师能力为基石。在新时代背景下,结合学科融合、课程思政、数字素养等新理念与新要求,高校外语教师专业发展路径应重点包括以下3个方面:

第一,提升外语教师学科融合认知理念,促进跨学科教研共同体的深度融合。在新时代,传统的外语学科的内涵与外延均已扩大,外语专业不再单纯是学习外语的专业(查明建,2019),以其为核心的跨学科、交叉学科研究以及人才培养模式已成定势(孙有中等,2018;潘鸣威、邹申,2020)。因此,为培养适应国家和社会需求的跨学科人才,外语教师不仅需要有扎实的语言功底,更应建构基于融合理念的教师认知(王雪梅,2020),构建符合新文科建设要求的跨学科知识体系。唯有如此,才能适应新时代人才培养的需求。为此,应积极组建跨学科教研共同体,充分发挥学科带头人的引领作用,以跨学科人才培养为契机,促进教师在学科交叉融合层面的专业发展,例如北京师范大学开设了外国语言文学学科和历史学科双学位项目,教师可以通过深度参与该项目,打破学科壁垒。

第二,强化价值引领融入式教学,深化对课程思政的研究,实现其与教师教学实践能力的协同发展。《指南》要求各高校鼓励外语教师开展教学研究,将教学与研究紧密结合(张文霞、李淑静,2020)。课程思政是“教育理念与方法的融合”(王雪梅、霍炜,2021:310)。为此,一方面要加强对已有的较为成熟的外语教学理论的学习,另一方面也应积极探索在课程中隐性融入核心价值观的教学方法。例如,在现有外语教材中努力挖掘课程思政元素,开展对教材使用与教材二次开发的研究,并用研究结果指导教学,以教促研、以研优教。此外,还应引导教师正确处理教学与科研的关系,鼓励教师在教学中发现真问题,开展教学行动研究与课例研究(王蔷,2020),实现教研和科研的良性互动,将之作为外语教师专业发展的重要目标之一。

第三,创设教育数字化发展环境,激发教师在整合技术方面的教学能动性,提升教师数字素养。随着大数据、人工智能等新技术的不断发展,教育技术在外语教学中的重要性与日俱增。如何将教育技术与教师教育进行有效融合,提升教师数字素养,已经成为新时代外语教师专业发展的重要任务之一。为此,高校应积极构建促进教师数字素养提升的教育数字化环境,通过建设虚拟仿真实验室、个性化智慧教育平台等途径,实现对教学内容的数字化管理,同时引导教师充分发挥ChatGPT等人工智能技术在语言处理方面的优势,将其广泛应用于语言教学的各个环节,以服务人机共生时代的外语人才培养(李佐文,2024:112)。此外,现有研究(如Beijaard et al.,2004;Priestley et al.,2015;陶丽、顾佩娅,2016)认为,教师能动性在教师专业发展中起着举足轻重的作用。为此,可以通过发挥专家型外语教师的引领作用,在优化外部环境的同时,最大化地激发教师整合技术的教学能动性,提升教师数字素养。

结语

教师专业发展是教师队伍永葆青春、彰显专业素养、提高人才培养质量的重要保障。本文首先基于文献综述,厘清了新时代我国高校外语教师专业发展的新内涵,然后通过问卷调查与深度访谈,剖析外语教师在新文科交叉融合、课程思政、教师数字素养等方面的发展现状及影响因素,并在此基础上提出相关可行性建议。未来可以开展有针对性的实证研究,进一步深入探讨促进高校外语教师专业发展的科学理念与实践路径。

参考文献:

[1]BEIJAARD D,MEIJER P C amp; VERLOOP N. Reconsidering research on teachers’ professional identity[J]. Teaching and Teacher Education,2004(2):107-128.

[2]MILES M B amp; HUBERMAN A M. Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook[M]. 2nd Ed. Thousand Oaks:Sage Publications,Inc.,1994.

[3]PRIESTLEY M,BIESTA G amp; ROBINSON S. Teacher Agency: An Ecological Approach[M]. London:Bloomsbury Academic,2015.

[4]程莉莉. 教育数字化转型的内涵特征、基本原理和政策要素[J]. 电化教育研究,2023(4):53-56,71.

[5]洪岗. 对外语院校课程思政建设的思考[J]. 外语电化教学,2020(6):23-26,31.

[6]教育部.高等学校课程思政建设指导纲要[EB/OL].(2020-05-28)[2023-06-20]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/202006/t20200603_462437.html.

[7]教育部. 教师数字素养:JY/T0646—2022[S/OL]. (2022-11-30)[2023-06-20]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/202302/W020230214594527529113.pdf.

[8]教育部高等学校教学指导委员会. 外国语言文学类教学质量国家标准[S]//教育部高等学校教学指导委员会. 普通高等学校本科专业类教学质量国家标准. 北京:高等教育出版社,2018:90-95.

[9]李佐文. ChatGPT赋能外语教学:场景与策略[J].北京第二外国语学院学报,2024(1):109-118.

[10]刘慧琴,李文洁. 新时代背景下高校外语教师专业发展路径[J]. 教育理论与实践,2022(27):42-44.

[11]刘齐平. 新时代外国文学课程的“思政内涵”——以“美国华裔文学研究”课程中的中国书写为例[J]. 北京第二外国语学院学报,2022(4):50-62.

[12]潘鸣威,邹申. 新时代我国英语专业四、八级考试的挑战、对策与展望[J]. 外语电化教学,2020(2):62-68.

[13]孙有中,张虹,张莲. 《国标》视野下外语类专业教师能力框架[J]. 中国外语,2018(2):4-11.

[14]陶丽,顾佩娅. 选择与补偿:高校英语教师职业能动性研究[J]. 外语界,2016(1):87-95.

[15]王蔷. 课例研究——植根于课堂的外语教师专业发展途径[J]. 中国外语,2020(6):55-61.

[16]王雪梅. 高校外语教育新常态下的教师专业发展:内涵与路径[J]. 山东外语教学,2020(4):10-18.

[17]王雪梅,霍炜. 高校外语课程思政研究综述(2018—2021)[J]. 上海理工大学学报(社会科学版),2021(4):309-314.

[18]夏纪梅,王哲. 试论外语教育学的价值及学科建设[J]. 北京第二外国语学院学报,2024(2):30-38.

[19]肖琼,黄国文. 关于外语课程思政建设的思考[J]. 中国外语,2020(5):1,10-14.

[20]叶澜,白益民,王枬,等. 教师角色与教师发展新探[M]. 北京:教育科学出版社,2001.

[21]查明建. 知否知否 英语专业不仅是学英语的专业[N]. 文汇报,2019-01-25(8).

[22]张建平. 高校教师专业发展的心理学思考[J]. 高教探索,2006(4):87-89.

[23]张文霞,李淑静. 新时代大学英语教学管理和教师发展的问题与对策——《大学英语教学指南》相关要点解读[J]. 外语界,2020(5):17-23.

[24]张彧凤,孟晓萍. 大学英语教师课程思政教学能力研究[J]. 教育理论与实践,2021(21):33-35.

作者信息:姜霞,博士,上海外国语大学国际教育学院,200083,研究方向:外语教育与教师发展。电子邮箱:jiangxia@shisu.edu.cn

潘鸣威,博士,上海外国语大学国际教育学院教授,博士生导师,200083,研究方向:语言测试。电子邮箱:mwpan@shisu.edu.cn

On College Foreign Language Teachers’ Professional Development in the New Era: The Current Situation and Solutions

Jiang Xia / Pan Mingwei

(Shanghai International Studies University, Shanghai 200083, China)

Abstract: Creating a high-quality teaching workforce is crucial in building China into an education powerhouse. In the new era, the emergence of novel liberal arts, the integration of ideological and political curricula, and the digital transformation of education pose fresh challenges to the professional development of foreign language teachers. An exploration of the new connotations of professional development for foreign language teachers in universities within the context of the new era is presented first via a literature review. Data were gathered via questionnaire surveys and interviews to assess the current status and influencing factors of professional development amongst foreign language teachers at colleges and universities in China. The study’s findings revealed that teachers generally acknowledged the interdisciplinary nature of foreign language disciplines and recognised the importance of course-based ideological and political education, as well as digital literacy. However, there is still scope for improvement in conducting interdisciplinary research, implementing course-based political education pathways effectively, and improving digital teaching capabilities. Furthermore, the factors that influenced teachers’ professional development encompassed both internal and external dimensions. Internally, the six dimensions were career development stages, educational background, research interests, knowledge structure, teacher cognition, and individual agency. Externally, the three dimensions were academic leadership, the selection and utilisation of teaching materials and methods, and the developmental environment of the foreign language discipline. Lastly, based on the requirements and concepts pertaining to teacher development in the new era, practical suggestions to bolster the comprehensive literacy of foreign language teachers are offered with the aim of providing insights for promoting teachers’ professional development.

Keywords: new era; foreign language teachers’ professional development; novel liberal arts; integration of ideological and political curricula; teachers’ digital literacy

(责任编辑:栗 娜)