情境植入视角下名词性独语句的允准条件研究

2024-12-19杜小红

摘 要:名词性独语句在语言表达中使用广泛,然而关于其允准条件的研究却尚未取得突破性进展。情境植入理论为解决该问题提供了新的视角。基于情境植入理论,本研究提出汉语名词性独语句“准情境植入成分”的概念,并在此基础上对名词不同次类准入独语句的条件限制及其认知理据进行分析。研究发现:单音节专有名词准入独语句需植入称谓等准情境成分;个体名词准入独语句受识解方式影响;物质名词、抽象名词与集合名词准入独语句的共性为有界化或植入准情境成分使其偏正化。本研究的结果有助于解决名词性独语句的允准条件问题,也为探究其他词性独语句的允准条件提供了借鉴。

关键词:名词性独语句;准情境植入成分;情境植入;允准条件

[中图分类号]H043/H146 DOI:10.12002/j.bisu.546

[文献标识码]A [文章编号]1003-6539(2024)05-0115-16

引言

独语句属于“非主谓句”,是“由一个词或一个名词性偏正词组构成的句子”(李行健,2004:327),如“中国梦。”“最美逆行者!”“中国方案!”等。自刘复(1920)对独字成句现象进行初步归类以来,独语句研究一直受到汉学界关注,在术语界定(如:张志公,1953;史锡尧,1986;陈昌来,1989;王文斌,2018)、分类(如:郭中平,1957;史锡尧,1986;王珏,2001;何伟、张晶,2024)和语用修辞(如:姜志英,1986;吴家珍,1988;韦世林,2001;邵敬敏、罗晓英,2016)等方面积累了丰硕的成果,这为本研究的深入开展提供了借鉴。然而,关于独语句允准条件的研究至今尚未取得突破性进展,虽然杜道流(2003)对独词感叹句的选择和限制条件进行过考察,张斌(2010:357)也强调“并非所有词组都能独立成句”,邢福义(2016:146)更是进一步指出,“名词有时可以直接成为小句构件,形成一个名词单词句”,但是到底哪些名词可直接成为小句构件准入独语句以表达完整句意,哪些不可以,其背后潜隐的理据是什么?这些问题尚待进一步研究。

在信息时代,独语句以其经济、高效、生动和自然等特点,在日常交际、应急语言、外交话语、跨文化交际和新媒体等领域日益受到青睐,在汉语国际教育教学中的使用也十分广泛。对独语句允准条件进行研究,不仅有助于从学理上厘清允准条件,还有助于消除汉语学习者因不了解这些允准条件而引起的误用现象。

情境植入(grounding)是认知语法奠基人Langacker(1987/1991/2002/2004/

2008/2016/2017)从交互功能出发,逐渐发展并完善的一套较为系统的认知语法理论。Langacker(2009:149-150)关于“情境植入在不同语言中有不同表现形式”的主张,为该理论的跨语言研究留下了发展空间。Martínez amp; Wilcox(2019)、De Mulder amp; Vetters(2002)、Mortelmans(2002)和Nuyts(2002)对不同语种情境植入成分的研究进一步证实了该理论具有较强的解释力和理论张力。国内已有学者将情境植入用于汉语现象和话语建构研究(如:卢鑫莹,2012;完权,2012;杨丽梅,2014;牛保义,2017;刘正光、徐皓琪,2019;王义娜、李银美,2019;颜冰、张辉,2023),在一定程度上拓展了该理论的解释力,也为汉语独语句研究提供了借鉴。一般而言,单独的词或短语不能表达完整的句意,那么独语句的语义概念化是如何实现的呢?情境植入理论为解释这一现象提供了新的视角。心智世界与语言表达式之间的关联可以通过植入情境成分建立,从而实现表类概念的独词或偏正短语向限定小句的转化。然而,是不是所有表类概念的独词植入情境成分后都可以独立表达完整句意呢?如果不是,哪些词可以,哪些词不可以?其允准条件有何规律?这些都将是本研究聚焦讨论的问题。

考虑到名词性独语句的典型性与普遍性,以及在检索到的原型式独语句中大部分语料均为名词性独语句,再兼篇幅所限,本研究将借助情境植入理论,聚焦名词性独语句的允准条件及其理据分析。至于其他词性独语句的允准条件研究,笔者将另撰文讨论。

一、情境植入理论

Langacker(1991:549)将情境植入界定为“对名词性成分或限定小句的形成起决定性作用的一种语义功能”。牛保义(2015:16)指出,“一个名词短语或限定性小句的语义概念化正是通过植入一定的情境成分,从名词或动词表达的类概念中挑选出一个具体的实例”实现的。由此可推知,情境植入是所有名词短语或限定小句语义形成的前提和基础。换言之,表类概念的名词只有经过具体化才能组合成名词短语或独立小句。那么,这一过程是如何实现的呢?

Langacker(1991/2004)指出,通过冠词、指示代词、时态、情态和某些量词(如all、some、most、no、every、each、any)可建立起舞台上(onstage)的言语事件与情境之间的联系,认知语法将这些联系手段称作情境植入成分(grounding elements)。一个简单名词的语义功能是指明一种类型(type),而一个名词短语则只标识该类型的一个被情境化的实例(grounded instance)(Langacker,1991),作为名词短语情境植入成分的冠词、指示代词等则起到将表类概念的名词与其例式化概念进行关联的作用。在语义上,这些情境植入成分可将简单名词表达的类概念锚定在短语表达的情境中,从而将舞台上的言语事件与情境联系起来,借此将其转化为实例概念。除显性成分(overt elements)外,Langacker也并未排除隐性成分(covert elements),他用“零成分”(zero,标记为ø)表示物质名词(如“啤酒”)等在入句时植入的隐性情境成分。

尽管情境植入是一种普遍功能,但它在不同语言中会有不同的表现形式;每种语言都拥有独特的情境植入系统,必须用其自身的术语进行描述(Langacker,2008)。在谈到情境植入研究时,Langacker(2009:149-150)指出:“我对情境植入的研究主要是基于英语。仅就英语的情境植入研究而言,我关注的也只是核心的情境系统,并非穷尽性的。”每种语言都有自己的情境植入成分、植入方式、植入特征和一定的规约手段,用于表明所侧显的事体或过程在场景中的认识地位。该观点为我们探究汉语独语句的情境植入成分和植入特点提供了理据和发展空间。需要指出的是,虽然不同语言的情境植入方式和植入成分有所不同,但可以确定的是,通过情境植入,在每种语言中都可建立心智世界与语言表达式之间的关联,以实现表类概念的名词性成分向限定小句的转化。

二、汉语名词性独语句的情境植入成分

1.名词及名词性独语句的分类

要讨论汉语名词性独语句的允准条件,首先需要厘清名词及名词性独语句的主要分类。关于名词的分类,学界尚无共识,较有影响的有马建忠(2010)关于公名、本名、通名和群名(相当于通行说法的普通名词、专有名词、抽象名词和集合名词)的分类和黎锦熙(2007)关于特有名词(即专有名词)、普通名词(含个体名词、物质名词和集合名词)和抽象名词的归类。因抽象名词和集合名词都属于普通名词的小类,马先生将其与普通名词置于同一层次范畴下的主张显然有不妥之处。相较而言,黎先生的分类更符合名词的次类范畴,其理据是抽象名词既无形可定又无数可数,而个体名词、物质名词和集合名词要么有数可数,要么有形可定,故将个体名词、物质名词和集合名词均置于普通名词的次范畴更为恰切。另外,朱德熙(1982)结合名词与量词的选择关系,将名词分为可数名词、不可数名词、集合名词、抽象名词和专有名词。不过,鉴于汉语名词在形态上基本上无数量变化(只有少数“名词+们”等复数现象),可数与不可数的分类适用性相对有限。

袁毓林(1995:154-155)曾借助原型范畴理论考察汉语词类问题,指出“词类不是非此即彼的类,而是个基于原型特征的语法范畴”。笔者认同袁先生的观点,认为名词的各类之间也非泾渭分明,每一类均既有其原型性代表,亦有其边缘性成员;对其再分类的目的不是为了否定前贤的研究,而是为了将具有较多共同点的名词归在一起,以便深入挖掘其入句的允准条件及理据。参考以上关于名词分类的成果及观点,我们将名词性独语句划分为专有名词独语句、个体名词独语句、物质名词独语句、抽象名词独语句和集合名词独语句。

2.名词独立入句的情境植入成分

Langacker(2004)指出,单个名词标识一个事体类型,一个名词短语指称这种事体类型中被植入情境的一个例示(instantiation)。换言之,只有植入情境的名词性短语才能指称特定的对象。名词短语与单个名词的区别性特征不在于其结构型式,而在于其类型述义(type specification)、例示和情境植入的语义功能。但现在的问题是,从表类概念的单个名词(如“蛇”)到名词性独语句(如“蛇!”),并未有任何显性的情境成分植入,其表类概念的名词性成分“蛇”是如何转化为限定小句的呢?Langacker(1991:244)指出:“每个限定小句都是情境化的。”那么,以名词植入标识语气的标点符号编码而构成的汉语名词性独语句,其情境化是如何实现的?请看例1。

例1 a.直升机

" "b.直升机!

除标识小句语气的标点符号“!”外,从名词“直升机”到名词性独语句“直升机!”没有其他显性情境成分的植入。关于标点,吕叔湘、朱德熙(1979:235-236)认为,“标点符号是文字里面的有机部分,不是外加上去的;标点符号的作用不仅仅是断句,因而也就应该充分加以利用”。鉴于标点符号在形式上和逻辑上有成句功能,在语义上可以表达言语事件参与者的“疑问、感叹、陈述或祈使”等语气和态度,我们尝试提出如下假设:标识小句语气的标点符号本身就是促使名词转化为名词性独语句的触发器(trigger)。如果没有植入标示语气的标点符号,任何名词性成分都难以在形式上和语义上独立成句,因此标点符号这个触发器属于名词性成分独立成句的强制性要求。

试想,假如标点符号不是名词性成分准入独语句的显性促动者,与入句前的光杆名词“直升机”相比,名词性独语句“直升机!”既没有标识形态变化的动词,也没有冠词和量词等其他显性情境成分的植入,那么,作为名词性独语小句的时间性和过程性就根本无从谈起。正是标点符号这个触发器引起了名词“直升机”到小句“直升机!”指示对象认识地位的变化,名词性独语句“直升机!”凸显例示的唯一性才可以通过言语双方的互动及其共享百科来实现协同心理指称。假如没有“!”这个情境植入成分,表类概念的名词“直升机”就无法实现向限定小句“直升机!”的转化,言者和听者之间的协同心理指称自然也难以实现。

另外,汉语中标识语气的标点符号完全契合Langacker(2017:18)从狭义概念出发对情境植入特征的描述,即①有限性:汉语中有成句功能的标点符号在数量上是有限的;②强语法性:标点符号本身就属于汉语语法范畴;③语义内容的图示性:标点符号并未给出事件的具体信息,只提供了相当图示性的语气信息;④次要性:标点符号植入的目的是为了凸显被植入情境的事体或事件,而非凸显其本身;⑤系统性:汉语标点符号本身便是一个由句号、问号、叹号和部分逗号或分号等组成的系统;⑥强制性:无标点符号无以成句;⑦内在性:标识一定语气的标点符号不是可有可无的点缀,而是独语句的内在组成部分;⑧指称认识地位的明确性:标点符号的植入有助于独语句指示对象认识地位的确立。

由此可推知:标识语气的标点符号本身就是促使名词转化为名词性独语句的触发器,即汉语的情境植入成分;单个名词准入独语句不是没有植入时间性和指称事体类型中标识特定例示的情境成分,而是在标点符号这个触发器影响下植入了隐性的时间和指示成分(亦可称为植入了“零标记成分”)。这与欧亚美、刘正光(2021:21)关于汉语句子时间意义的表达并非一定要由动词来实现的观点是一致的。

那么,是不是所有名词植入标识语气的标点符号这个触发器都可以构成独语句、实现言语双方的协同心理指称呢?当然不是。本研究将物质名词、抽象名词和集合名词后分别植入“。”“?”“!”,在BCC语料库中并未检索到相应的独语句;但若在其前植入修饰语,则可检索到相应的独语句(如例2)。

例2 a. 人群

" "b. 好奇的人群!

从例2a与例2b的对比来看,除标识语气的标点符号这个独词成句的触发器外,中心名词“人群”前还植入了修饰语,该植入成分以某种方式影响指示对象认识地位的确立,从逻辑上说,应该被视为情境植入成分。然而,对照Langacker(2017:18)关于情境植入成分8个特征的描述,这里的修饰语虽然符合“次要性”“强制性”“内在性”和“指称认识地位的明确性”等特征,但基本不符合“有限性”“强语法性”和“系统性”等特征。为了与完全意义上的“情境植入成分”相区别,本研究将这些修饰语视为“准情境植入成分”。该假设符合Langacker(2009:149-150)关于“情境植入在不同语言中有不同表现形式”的主张。

厘清汉语名词性独语句的分类、情境植入成分及准情境植入成分,可以为探究汉语中不同类型名词性独语句的允准条件及其学理依据奠定基础。

三、名词不同次类准入独语句的限制条件及其理据性

1.专有名词准入独语句的限制条件

专有名词独立成句是一种普遍现象,如例3—8(除少数标明出处外,文中语料均来自BCC语料库)。

例3 李梦龙。梦龙?你的名字还蛮奇怪。

例4 怎么啦?祥子!三更半夜的!(老舍《骆驼祥子》)

例5 老张!(王珏,2001:357)

例6 清华大学。

例7 《西游记》。

例8 中央电视台。

从例3和例4可知,双音节或多音节的专有名词只要植入标识语气的标点符号这个触发器,一般可以自由准入独语句;然而,单音节的姓或名通常是黏着的,如例5中的“张”,即使植入标点符号这个触发器,依然不常用来表达完整句义。从语料观察来看,这类黏着专有名词准入独语句的条件是在其前面或后面植入其他称谓成分,如老张、张师长、张警官。这在汉语城市名中体现得尤为明显,比如沙县(单字一个“沙”,隶属福建省三明市),又如盐城、运城等,而像重庆、乌鲁木齐等双音节或多音节城市名后则无需植入“城”字。例6—8分别为学校名、书名、单位名等专有名词独立入句组成的名词性独语句。

刘叔新(2005:181)指出,专有名词“不是一般的概括一类事物现象的种类概念,而是反映具体对象的特殊个体概念”。换言之,专有名词并非类别概念,而是标识某一个体对象的特殊概念,这在一定程度上解释了专有名词在一般情况下无需受到数量词修饰的原因。这与Langacker(1991:54-55)“专有名词独立构成一个完整的名词短语”的观点是一致的,他指出,“一个像伊拉克这样的专有名词构成了类型(国家、民族)、量(单数)与情境植入(有定的)等固有特征”。

综上,专有名词准入独语句受音节数量的限制。具体来说,形式上为双音节或多音节的专有名词,因其本身已具备特殊的称谓功能或个体概念,除植入标识语气的标点符号外,无需植入其他显性情境成分,言语双方之间的协同心理指称即可得以实现,而形式上为单音节的专有名词,因其本身的黏着性较强,除标点符号外,还需在其前或后植入称谓或其他准情境成分方可准入独语句。

2.个体名词准入独语句的限制条件

个体名词一般指的是可独立存在的人、动植物或团体名称等。从语料观察来看,个体名词一般都可与标识语气的标点符号一起表达完整的语义概念,如例9—10。

例9 红灯!已经过了停车线。糟糕,他的心全不在了。

例10 老林——男。三十多岁。逃兵。

汉语个体名词类似于认知语法描述的可数名词,它们往往是离散的、具体的、占三维空间的,相当于Taylor(2001:183-184)认为的典型名词,具备最多的名词性特征,属于原型名词。例9—10中加粗的部分形式上是光杆个体名词直接成句,实际上除植入标点符号这个成句触发器外,同时还植入了与独语句共现的时间或指示语等其他隐性成分,这些隐性成分的植入有助于将言语双方的注意力导向具体的指称对象,即特定的“红灯”和“逃兵”。

由此观之,除植入标识语气的标点符号这个成句触发器外,典型的个体名词准入独语句一般无需植入显性情境成分。然而,鉴于名词次类的划分本身没有明确界限,且名词的界性(boundedness)本身与识解方式等因素有关,也不能排除有些个体名词在一定条件下凸显物质名词或抽象名词意义的情况。Lakoff(1987:428)认为:“离散性事物和连续性物质之间的关系是一种自然的视觉关系。”他以奶牛为例指出,当近观一群奶牛时,人们看到的是离散个体;当远观时,因无法分辨出牛的离散个体,观察到的就有可能是一团连续性的、黑白相间的物质。Lakoff将这种视觉体验视为区分离散性事物和连续性物质的认知基础。概言之,在语言表达中,起决定作用的不是个体名词本身的离散性或连续性,而是言者的识解方式。

综上,除植入标点符号这个成句触发器外,个体名词准入独语句一般无需植入其他显性情境成分,但与概念化者的识解方式密不可分。

3.物质名词准入独语句的限制条件

“物质名词是相对于实体名词而言的。”(张斌,2010:81)与无形可指、无数可数的抽象名词相比,物质名词虽无数可数,也无法切分为个体,但大多为有具体存在的事体,如雪、咖啡等。物质名词一般不受个体量词或集合量词修饰,但可以受度量量词或容器量词修饰,如一斤大米。根据原型范畴概念,物质名词有原型性(如金子、肉、啤酒)、次原型性(如空气、云彩)和边缘性(如怒气、牢骚)之分,其中边缘性物质名词几乎是非物质性的。

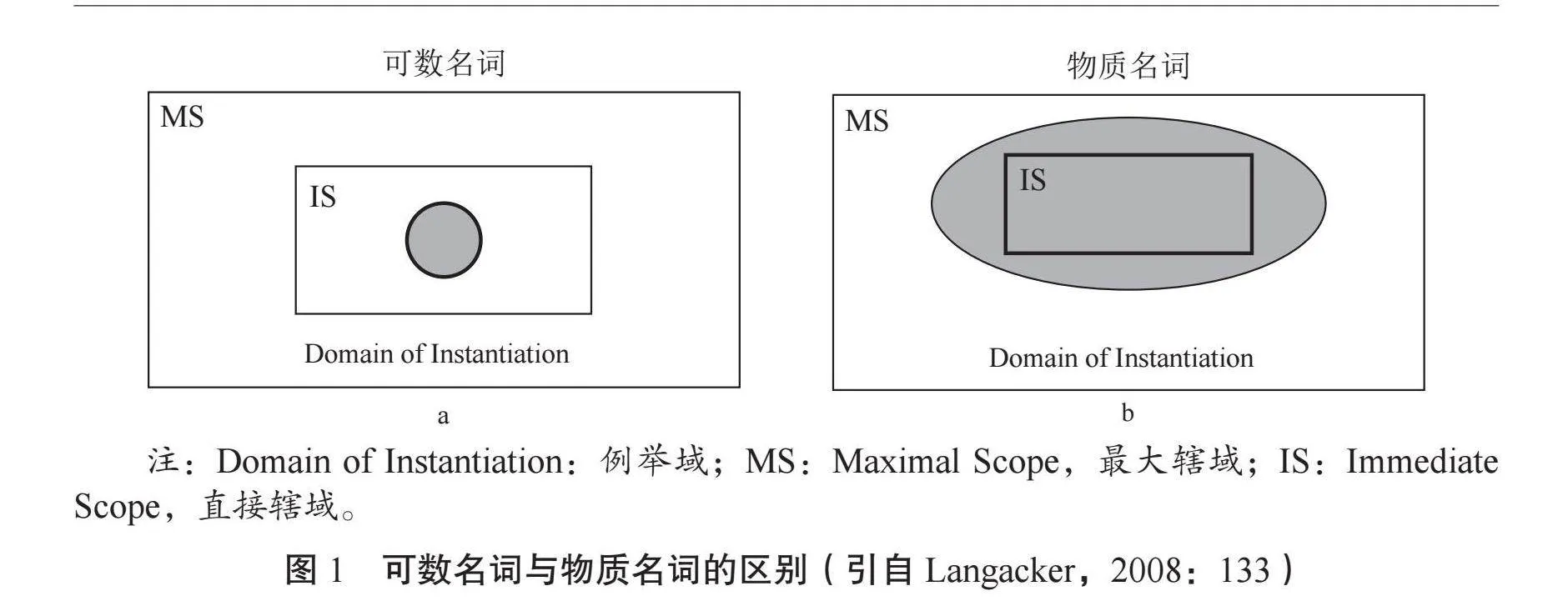

为了讨论物质名词准入独语句的条件,我们首先需要了解物质名词与个体名词的区别。张斌(2010:81)指出:“物质名词是指个体特征不明显、形态不确定或形态微小难以切分之物。”Langacker(2008:132-134)认为,“可数名词(相当于汉语的个体名词)与物质名词的区别取决于直接辖域内是否存在划界的情况。可数名词被识解为在例举域的直接辖域中是有界的,而物质名词的侧面(profile,即注意的焦点)则被识解为是无界的”。根据这一观点,可数名词与物质名词之间的区别可表示为图1。

在图1中,阴影区域代表大片的物质。图1a是可数名词的图示,其中的阴影区域是有界的,其表达式的侧面被置于直接辖域内,且属于最大辖域中与某种目的直接相关的部分,属于台上区域(onstage region)。例如,名词“眼睛”侧显的是直接辖域(脸)中的一个有界区域,该区域可属于最大辖域“人”,故被视为可数名词。图1b是物质名词的图示,其凸显的侧面显然超出了直接辖域的划界,而只有在直接辖域内,概念化者才有可能实现聚焦观察。简言之,概念化者聚焦的实体是否在直接辖域内,决定了一个名词是被范畴化为个体名词还是物质名词。

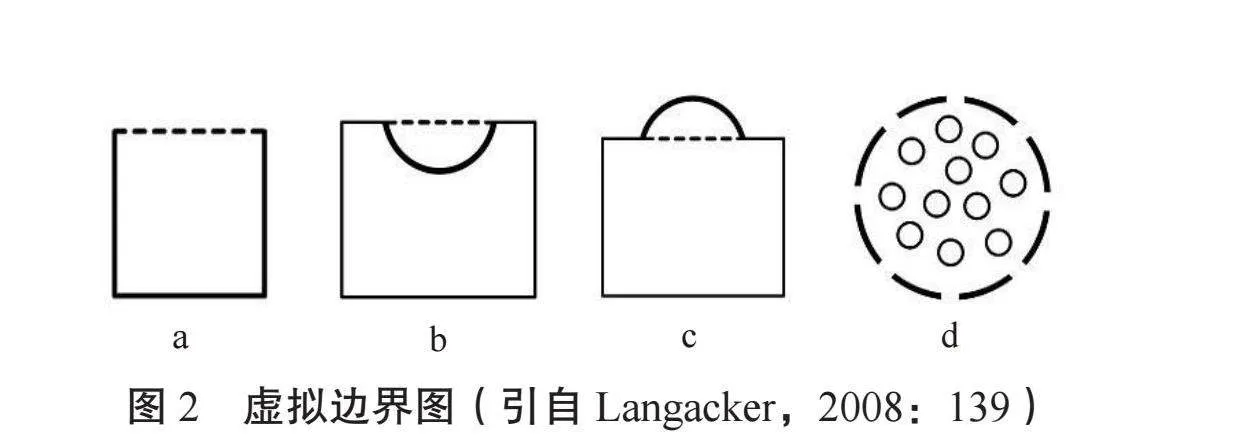

需要指出的是,并非每个个体名词的所指都有常规意义上的边界或形状,因为许多边界本身是模糊的,无法客观识别。换言之,划界其实是在概念层面上进行的,因为在很多情况下,边界本质上便是虚拟的(virtual),如图2所示。

图2a的上方是开口的,但在计算容积时,依然可视为呈现空间上的闭合效果;同理,图2b标识的凹痕、图2c标识的凸痕和图2d标识的虚拟空间类聚等均是概念化者在心理上为它们赋予的虚拟边界。

与个体名词相比,物质名词的所指一般不具备离散性,也没有具体边界特征,可以计量,但一般不可以计数。不过,物质名词可以通过植入其他情境成分或与其他成分相互作用而产生边界,量词常常可以行使这一功能(Langacker,1987:204),如a bag of flour(一袋面粉)。由此可见,物质名词在植入一定的情境成分后完全可以产生边界,这就为物质名词准入独语句提供了认知理据,如例11—13所示:

例11 幸福还是幸福!如此简单,一杯咖啡,一盘葡萄,一袋瓜子,一部电视剧!

例12 黯淡的阳光。污浊的空气。

例13 路灯。拉长的倒影。冰凉的空气。

例11—13的粗体部分表明,在物质名词前植入“准情境成分”,将其“有界化”(如例11)或偏正化(如例12—13),便可准入独语句。

概言之,除标识语气的标点符号外,物质名词准入独语句的条件可概括为有界化或偏正化。

4.抽象名词准入独语句的限制条件

黎锦熙(2007:97)将抽象名词定义为“无形可指、无数可数的事物之名称”,吕叔湘(2014:22)也将抽象名词归类为无形之名词。这种界定方式虽有一定的主观性,却为学界了解抽象名词的特征提供了参考。

抽象名词的所指不是可触可视之人或物,而是人们对客观世界认识的过程或结果在人脑中的反映,是外界事物通过人类认知投射于语言的结果。从原型范畴看,个体名词属于名词家族较为典型的成员,而抽象名词则是边缘成员。那么,单独的抽象名词能否独立入句呢?因BCC语料库没有对抽象名词进行专门编码,本研究首先把黎锦熙(2007:97-98)列出的“道德、精神、命运、困难、苦、绚烂、平淡、战争、合作、互助、思想、行为、习惯”等13个抽象名词,以及吕叔湘(2014:22)列出的“念头、苦头、战争、睡眠、经济、道德、法律”等7个典型抽象名词以“。/?/!+抽象名词+。/?/!”的方式输入BCC语料库(重合的只检索一次),检索到的有效语料如例14—17所示。

例14 美室再度回转身来,突然涌出一句硬邦邦的话语。命运。

例15 思想!思想的漩涡愈转愈大!

例16 思想!根本没有什么思想,真是异想天开!

例17 听证会和法庭不同。法律?有。证人?也有。

“命运”与“法律”各检索到1条独语句语料;“思想”共检索到两条;其他均为0条。显然,抽象名词并非完全不可独立成句,只是出现频次较低。然而,仔细分析例14—17中的粗体字部分,可以发现“命运”“思想”与“法律”这3个抽象名词在以上用例中被赋予了“一种命运”“一个想法”或“一条法律规则”等个体名词的某些特征,同时其抽象名词的特征得以消减。这意味着这些用例中的抽象名词已非原型性抽象名词,而成为了被赋予个体名词特征的“抽象性较弱的”名词。概言之,抽象名词“个体化”是抽象名词准入独语句的一种途径。比如,“主意”是抽象名词,但可以说“一个主意”。有界性和无界性根据需要是可以转化的(刘辰诞,2009:126)。边界移动是抽象名词具体化的主要认知推动力。

为探究抽象名词独立成句的允准条件,我们在其前植入修饰成分后再次检索,结果发现植入修饰成分后的抽象名词一般均可准入独语句,如例18—20所示。

例18 他打开了局面。紧巴巴的长裤。高明的主意。

例19 十八岁。轻狂的岁月。

例20 就算天塌了,他也能护她周全。怪异的念头!

例18—20表明,如果在抽象名词前植入其他修饰语(即前文提到的准情境植入成分),将抽象名词转化为偏正式名词短语,则可准入独语句。显然,抽象名称“偏正化”是其准入独语句的另一种认知途径,这是例18—20中独语句成为可能的认知因素。

从情境植入视角看,除植入标识语气的标点符号外,抽象名词准入独语句的条件可归纳为“个体化”或“偏正化”。

5.集合名词准入独语句的限制条件

集合名词是指“语义所指多于一个人或事物的名词,具有[+相互关系]特征,内部构成彼此衬托、互为参照”(王珏,2001:153-158),如群雄、全校、全军、全家、群众。集合名词所指对象并非某单一个体,而是一个类,是同类的部分聚合(张斌,2010:81)。集合名词一般不带个体量词,只能带临时或部分量词(Chao,1968:509),如这些孩子。另外,有些集合名词由个体名词植入类词或物质名词植入度量量词构成,如车辆、船只、枪支、房间、花束、车次、诗句、人群、信件等,这些名词的每个元素都具有该集合名词特定的属性。Chao(1968:510-511)还提到加后缀的集合名词(如娘儿们儿)和以列举成员或举例方式构成的集合名词(如父母、桌椅板凳、亭台楼阁、孤儿寡母等)。此外,还有一些内部组构为逆向或对称关系的集合名词,如干群、君臣、母女、叔侄、兄妹、师生、夫妻、祖孙、官兵、战友等。

为分析集合名词独立入句的准入条件,本研究将以上集合名词分别输入BCC语料库,检索结果仅有“亭台楼阁”一词可独立成句(见例21)。

例21 香花水柳,亭台楼阁。

分析例21可以发现,“亭台楼阁”虽泛指供游憩欣赏的建筑物,但该词其实属于亭、台、楼、阁4个名词的组合。这4个相对独立的词既可以被分别识解为离散的个体,逐一进行扫描,也可被识解为一个完型,整体进行扫描。从严格意义上说,该词并非原型性集合名词,而是具备个体名词特征的边缘集合名词。

然而,如果在集合名词前植入修饰语等准情境植入成分,则可准入独语句,如例22—23。

例22 情人节。纯手工粘(黏)土花束。

例23 在巴黎,在一个阳光明丽的日子里举行了葬礼。好奇的人群。一片黑色。

例22—23表明,与物质名词和抽象名词相似,在集合名词(如花束、人群)前植入修饰语这种准情境成分,可以将集合名词“偏正化”,使其具备准入独语句的条件。

综上,除植入标点符号这个成句触发器外,集合名词准入独语句的限制条件也可包括“个体化”或“偏正化”。

通过比较物质名词、抽象名词和集合名词准入独语句的条件限制,可以发现这3种名词准入独语句的共性可概括为个体化/有界化或偏正化。

结语

本文基于Langacker(2008)关于每种语言都有自身情境植入系统的开放性主张,结合吕叔湘、朱德熙(1979)等关于汉语标点符号功能的主张,借助Langacker(2017)从狭义概念出发对情境植入成分特征的描述,提出并从学理上论证了汉语名词性独语句的“情境植入成分”和“准情境植入成分”,借以对专有名词、个体名词、物质名词、抽象名词和集合名词准入独语句的条件限制及其认知理据进行了初步分析。研究发现,除植入标识语气的标点符号这个触发器外,名词不同次类准入独语句呈现以下特征:①专有名词准入独语句有音节数量的限制,单音节专有名词准入独语句需植入称谓等准情境成分;②个体名词能否独立准入独语句与概念化者的识解方式有关;③物质名词、抽象名词与集合名词准入独语句的条件可概括为个体化/有界化或植入准情境成分使其偏正化。

当然,语料中也存在一些以句群形式呈现的物质名词、抽象名词和集合名词独语句现象,如例24—26所示。

例24 清晨。面包。咖啡。平淡即幸福!

例25 我在看银幕上的人物和故事。金钱,爱情,斗争,谋杀。(巴金《马赛的夜》)

例26 什么都是好好的。朋友。家人。同学。

例24—26分别是物质名词独语句群、抽象名词独语句群和集合名词独语句群。这些现象表明,当与其他名词性独语句共现组成独语句群时,物质名词、抽象名词和集合名词亦可独立成句。鉴于本研究聚焦的是单个名词性成分准入独语句的条件限制及其理据,独语句群的准入条件及其理据问题笔者将另著文详述。

参考文献:

[1]CHAO Yuen Ren. A Grammar of Spoken Chinese[M]. Berkeley:University of California Press,1968.

[2]DE MULDER W amp; VETTERS C. The French imparfait, determiners and grounding[C]//

BRISARD F. Grounding: The Epistemic Footing of Deixis and Reference. Berlin:Mouton de Gruyter,2002:113-150.

[3]LAKOFF G. Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind[M]. Chicago:University of Chicago Press,1987.

[4]LANGACKER R W. Foundations of Cognitive Grammar, Volume I: Theoretical Prerequisites[M]. Stanford:Stanford University Press,1987.

[5]LANGACKER R W. Foundations of Cognitive Grammar, Volume II: Descriptive Application[M]. Stanford:Stanford University Press,1991.

[6]LANGACKER R W. Remarks on the English grounding systems[C]//BRISARD F. Grounding: The Epistemic Footing of Deixis and Reference. Berlin:Mouton de Gruyter,2002:29-40.

[7]LANGACKER R W. Remarks on nominal grounding[J]. Functions of Language,2004(1):77-113.

[8]LANGACKER R W. Cognitive Grammar: A Basic Introduction[M]. Oxford:Oxford University Press,2008.

[9]LANGACKER R W. Investigations in Cognitive Grammar[M]. Berlin:Mouton de Gruyter,2009.

[10]LANGACKER R W. Ten Lectures on Cognitive Grammar: Dimensions of Elaboration[M]. Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press,2016.

[11]LANGACKER R W. Evidentiality in cognitive grammar[C]//MARIN-ARRESE J I,HAẞLER G amp; CARRETERO M. Evidentiality Revisited: Cognitive Grammar, Functional and Discourse-Pragmatic Perspectives. Amsterdam:John Benjamins Publishing Company,2017:13-55.

[12]MARTÍNEZ R amp; WILCOX S. Pointing and placing: Nominal grounding in Argentine Sign Language[J]. Cognitive Linguistics,2019(1):85-121.

[13]MORTELMANS T. “Wieso sollte ich dich küssen, du hässlicher Mensch!” A study of the German modals sollen and müssen as “grounding predications” in interrogatives[C]//

BRISARD F. Grounding: The Epistemic Footing of Deixis and Reference. Berlin:Mouton de Gruyter,2002:391-432.

[14]NUYTS J. Grounding and the system of epistemic expressions in Dutch: A cognitive-functional view[C]//BRISARD F. Grounding: The Epistemic Footing of Deixis and Reference. Berlin:Mouton de Gruyter,2002:433-466.

[15]TAYLOR J R. Linguistic Categorization: Prototypes in Linguistic Theory[M]. Beijing:Foreign Language Teaching and Research Press,2001.

[16]陈昌来. 谈名词性独语句的特点及语用价值[J]. 烟台师范学院学报(哲学社会科学版),1989(1):26-32.

[17]杜道流. 现代汉语中的独词感叹句考察[J]. 语言文字应用,2003(4):80-88.

[18]郭中平. 简略句、无主句、独词句[M]. 上海:新知识出版社,1957.

[19]何伟,张晶. 系统功能视角下的现代汉语独语句[J]. 当代修辞学,2024(1):46-60.

[20]姜志英. 浅谈独语句的修辞功能[J]. 当代修辞学,1986(4):37-38.

[21]黎锦熙. 新著国语文法[M]. 长沙:湖南教育出版社,2007.

[22]李行健. 现代汉语规范词典[Z]. 北京:外语教学与研究出版社/语文出版社,2004.

[23]刘辰诞. 结构和边界:句法表达式认知机制探索[M]. 上海:上海外语教育出版社,2009.

[24]刘复. 中国文法通论[M]. 上海:群益书社,1920.

[25]刘叔新. 汉语描写词汇学[M]. 北京:商务印书馆,2005.

[26]刘正光,徐皓琪. 英汉时空概念化方式差异:时空分立与时空同态[J]. 外语教学与研究,2019(2):163-175.

[27]卢鑫莹. 现代汉语光杆名词语义的认知语法研究:情境植入视角[D]. 开封:河南大学,2012.

[28]吕叔湘. 中国文法要略[M]. 北京:商务印书馆,2014.

[29]吕叔湘,朱德熙. 语法修辞讲话[M]. 第2版. 北京:中国青年出版社,1979.

[30]马建忠. 马氏文通[M]. 北京:商务印书馆,2010.

[31]牛保义. 认知语法情境植入研究综述[J]. 外语学刊,2015(5):16-22.

[32]牛保义. 说“以前”道“以后”[J]. 北京第二外国语学院学报,2017(2):1-19,131.

[33]欧亚美,刘正光. 英汉时间性与语法标记的关联模式[J]. 外语教学与研究,2021(1):16-28.

[34]邵敬敏,罗晓英. 谈独词句与词类、句类及语境的互动关系[C]//中国语文杂志社. 语法研究和探索(十八). 北京:商务印书馆,2016:37-48.

[35]史锡尧. 论名词性独语句[C]//张志公. 语文论集(二). 北京:外语教学与研究出版社,1986:70-85.

[36]完权. 超越区别与描写之争:“的”的认知入场作用[J]. 世界汉语教学,2012(2):175-187.

[37]王珏. 现代汉语名词研究[M]. 上海:华东师范大学出版社,2001.

[38]王文斌. 从独语句的存在看汉语的空间性特质[J]. 当代修辞学,2018(2):44-54.

[39]王义娜,李银美. 汉英主题结构的主观性:述题的情境植入视角[J]. 外语教学与研究,2019(2):189-201.

[40]韦世林. “独语句”的语形、语用初探[C]//中国逻辑学会. 逻辑研究文集. 重庆:西南师范大学出版社,2001:327-334.

[41]吴家珍. 谈独语句式的连用——连用形式与修辞功能[J]. 当代修辞学,1988(1):22-23,34.

[42]邢福义. 汉语语法学[M]. 北京:商务印书馆,2016.

[43]颜冰,张辉. 认知语法情境植入视角下企业信任话语建构策略分析[J]. 北京第二外国语学院学报,2023(1):67-79.

[44]杨丽梅. “要”的认知研究:情境化视角[J]. 外语教学,2014(3):20-24.

[45]袁毓林. 词类范畴的家族相似性[J]. 中国社会科学,1995(1):154-170.

[46]张斌. 现代汉语描写语法[M]. 北京:商务印书馆,2010.

[47]张志公. 汉语语法常识[M]. 北京:中国青年出版社,1953.

[48]中国社会科学院语言研究所词典编辑室. 现代汉语词典[Z]. 第6版. 北京:商务印书馆,2012.

[49]朱德熙. 语法讲义[M]. 北京:商务印书馆,1982.

作者信息:杜小红,博士,郑州大学外国语与国际关系学院教授,450001,研究方向:认知语言学与英汉语法对比。电子邮箱:dxh@zzu.edu.cn

On Licensing Conditions for Nominal Independent Clauses:

A Perspective of Grounding

Du Xiaohong

(Zhengzhou University, Zhengzhou 450001, China)

Abstract: Although widely used, the licensing conditions for nominal independent clauses remain unresolved. The grounding theory provides a new analytical approach to solving this problem. Based on this theory, the concept of “quasi-grounding elements” for Chinese nominal independent clauses is proposed in the present study, and the licensing conditions as well as the cognitive motivations for different subtypes of nouns have been explored. The main research findings are as follows: Firstly, the licensing condition for a monosyllabic proper noun is that it should be grounded with quasi-grounding elements such as a title, and the licensing condition for an individual noun is influenced by the means of construal. Secondly, material, abstract and collective nouns cannot stand alone in the same way as a sentence does, except if they are in the form of boundarization or appear in the modifier-head construction. The novelty of this study is that it not only solves the long-standing problems regarding the licensing conditions for nominal independent clauses, but also contributes to the exploration of licensing conditions for other parts of speech.

Keywords: nominal independent clauses; quasi-grounding elements; grounding; licensing conditions

(责任编辑:白 雪)