面向软件开发课程群的思政教育探索与实践

2024-12-05黄晓玲胡成祥赵瑞斌

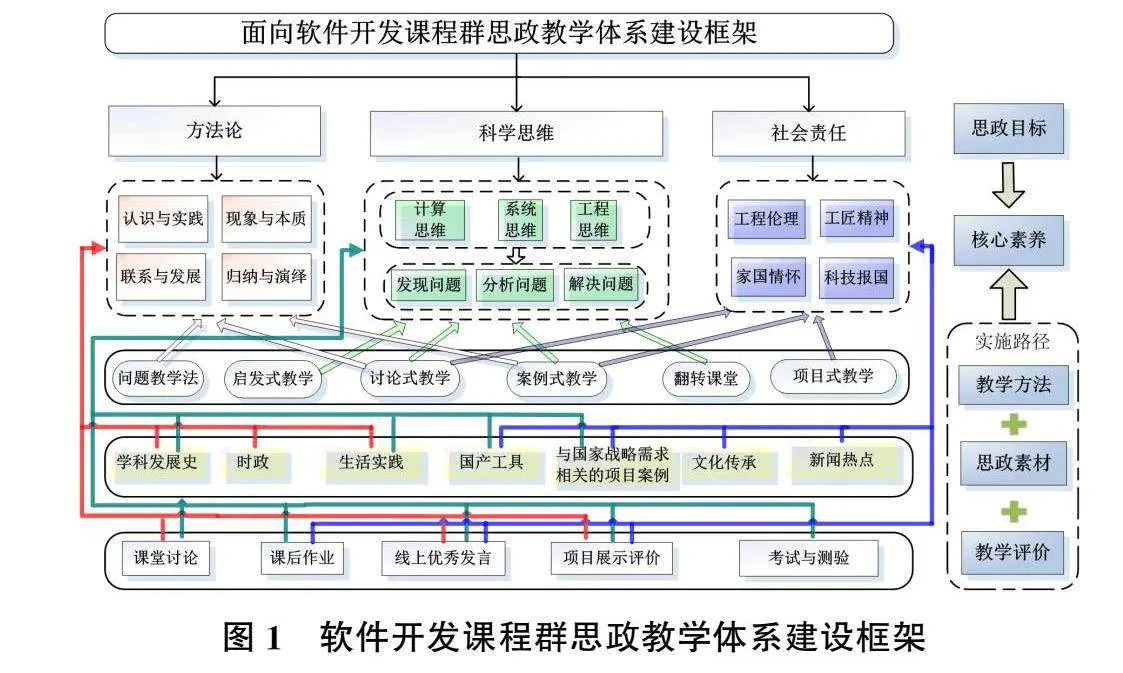

摘 要:软件开发类课程在计算机专业的课程体系中占据重要地位,对培养软件开发类人才起着关键的支撑作用。以软件开发课程群为视角,围绕“方法论”“科学思维”“社会责任”的思政目标,构建了面向软件工程专业的软件开发类课程思政教学体系。该体系以国家发展战略与行业需求相关的项目案例为主线,以学科发展史、时政热点、生活实践、国产软件开发工具、文化传承和新闻热点六个方面为主要切入点,将软件开发类知识与思政教育相融合,培养学生的专业素养和道德品质。实践表明,通过对课程内容的重构和思政教育的整体设计,实现了思政教育与软件开发类课程教学的深度融合,提升了学生的综合素养水平。

关键词:软件开发课程群;思政教学改革;课程思政

中图分类号:G642"" 文献标识码:A"" 文章编号:1673-1794(2024)05-0001-04

作者简介:黄晓玲,滁州学院计算机与信息工程学院副教授,博士,研究方向:软件工程;胡成祥,滁州学院计算机与信息工程学院副教授,博士,研究方向:数据挖掘;赵瑞斌,滁州学院计算机与信息工程学院副教授,博士,研究方向:计算机教育学(安徽 滁州 239000)。

1 引言

习近平总书记2024年5月对学校思政课建设作出重要指示强调,“各级党委(党组)要把思政课建设摆上重要议程,各级各类学校要自觉担起主体责任,不断开创新时代思政教育新局面,努力培养更多让党放心、爱国奉献、担当民族复兴重任的时代新人”[1]。习近平总书记在党的二十大报告中提出“要办好人民满意的教育”。“全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。”[2]高等学校应将课程思政贯穿于教育教学全过程中,实现知识传授、能力培养和价值塑造的有机统一[3]。

软件开发类课程在计算机专业的课程体系中占据重要地位,对培养高素质软件开发类人才至关重要。近年来,针对软件开发类系列课程,已经开展了专业课程与课程思政的协同建设的研究。如,程序设计[4]、数据结构[5-6]、数据库原理[7]、软件工程[8-10]、软件测试[11-12]等。虽然在单一课程中融入思政教育取得一些成效,但整体上仍缺乏从软件开发类专业课程整合和学校发展定位出发的系统性规划,导致软件开发类专业课程思政的思政教育目标涵盖不全等问题。因此,从软件开发课程群的视角出发,构建思政教育的融入机制,将更有效地促进思政教育与学生专业发展的紧密结合。

软件开发课程群在融入思政教育方面具有显著优势。这类课程以问题为驱动,通过探索新技术或方法来揭示学科发展规律,强调科学探索认识论规律,有利于提升学生发现、分析和解决问题的能力。同时,该课程群注重应用需求导向,强调科学思维训练和工程伦理教育,有助于培养学生的创新精神和职业道德素养。通过解决实际工程问题,激发学生科技报国情怀与社会责任感。然而,将思政教育融入课程群仍面临一些挑战。首先,如何平衡庞大课程群知识体系与各门课程思政教育的深度和广度,以确保学生兼具扎实的专业能力和良好的社会责任与道德。其次,如何将抽象的思政理论与具体的工程问题相结合,保证思政教育的实践性和可操作性。最后,如何优化课程设置和教学方法,促使学生在不同课程之间建立联系,培养学生综合解决问题的能力。因此,亟须构建一个涵盖全面、相互支持、层次递进的面向软件开发课程群的思政教学体系。

目前从专业课程群的角度来探索课程思政教育和实践研究相对较少[13-14],特别是在软件开发课程群中,关于课程思政体系的建设研究尚不充分。

基于作者团队在软件开发课程群思政建设上的实践经验,文章先介绍课程群思政体系建设框架,然后阐述思政教学实施措施,最后展示思政建设成效和经验分析。

2 软件开发课程群思政体系建设

2.1 课程群思政教学体系建设框架

团队教师秉承“以德育为先、以学生为中心,以行业需求为导向,以能力培养为核心”的教育理念,针对软件开发课程群构建了思政教学体系建设框架,如图1所示。首先,明确定义开发类课程的思政育人目标和核心素养,重构课程群知识体系。然后,以国家战略需求为指导,建设软件开发教学案例库,并精选适用于思政育人的素材。接着,基于丰富的课程思政资源,打造线上线下一体化的混合式教学模式。最后,利用课程过程数据,改进教学考核评价体系,实现多门课程在育人方面的全面协同。

2.2 面向软件开发课程群思政建设主线

根据教育部关于印发《高等学校课程思政建设指导纲要》中对工学类专业课程要求,以及滁州学院软件开发课程群体系与软件工程专业人才毕业要求的关联度矩阵,将软件开发课程群思政育人目标定为:

(1)方法论

软件开发课程群本身具有方法论的科学性与系统性属性,利于融入强调理性思考与实践探索的思政内容。以科学方法和客观规律为基础,鼓励学生理性思考,依据事实、数据做出决策,这一特性与认识论和实践论的一般范式高度契合,具有思想教育价值;结合软件开发学科发展史,培养学生利用联系和发展的眼光来看待学科演进,同时培养学生终身学习的意识;以知识传授为基础,教授学生通过归纳与演绎方式掌握各类应用系统的构建、维护、演化与重构,理解编程思维的逻辑,将抽象概念转化为具体代码实现,逐步解决复杂的开发难题;培养学生对新技术现象产生的本质理解,通过探讨软件开发中的技术原理,理解技术现象背后的本质规律。

(2)科学思维

在课程群思政建设中,通过培养学生的计算思维、系统思维和工程思维,不仅提升学生发现、分析和解决问题的能力,还促进学生科学世界观和价值观的形成,与思政教育目标相辅相成。强化计算思维训练,使学生能够利用精准的数据分析和逻辑推理,审视和分析现有的软件开发方案或代码,发现其中的问题和症结;培养系统思维,让学生从整体和全局的角度深入剖析问题,洞悉各要素之间的内在联系,通过将复杂的软件系统分解成更小的部分,分析每个部分之间的相互关系和影响,从而更好地理解系统的整体运行机制,探究问题的本质;加强工程思维的锤炼,让学生在实际操作中能够目标明确地分析问题,并提出系统化解决方案来优化系统结构和性能,提高软件质量和可维护性。通过综合思维训练,培养学生构建软件系统的工程能力、解决领域软件的应用能力。

(3)社会责任

软件开发类课程要求在设计和开发软件时应遵守技术或代码规范,考虑用户隐私、数据安全和合规性等问题,体现了工程伦理的要求,即避免滥用数据或开发有潜在风险的软件,有利于培养学生的职业素养和工程伦理意识;同时,课程群倡导工匠精神,要求学生编码时追求卓越、注重细节和用户体验,这不仅是工程伦理中追求高质量和负责任态度的重要体现,也是积极履行社会责任、为用户提供安全、可靠、易用软件的重要保障。此外,结合我国近现代以来的重大科技进展及计算机科学家的突出贡献,突出科学家精神和家国情怀,引导学生关注国家发展需求,增强学生参与经济社会发展、服务于国家建设的主观意愿;激励学生积极探索前沿科技如人工智能、大数据等,培养创新精神和科技报国意识,为国家科技进步和社会发展贡献智慧和力量。

3 课程群思政教学实施措施

3.1 重构软件开发课程群知识体系

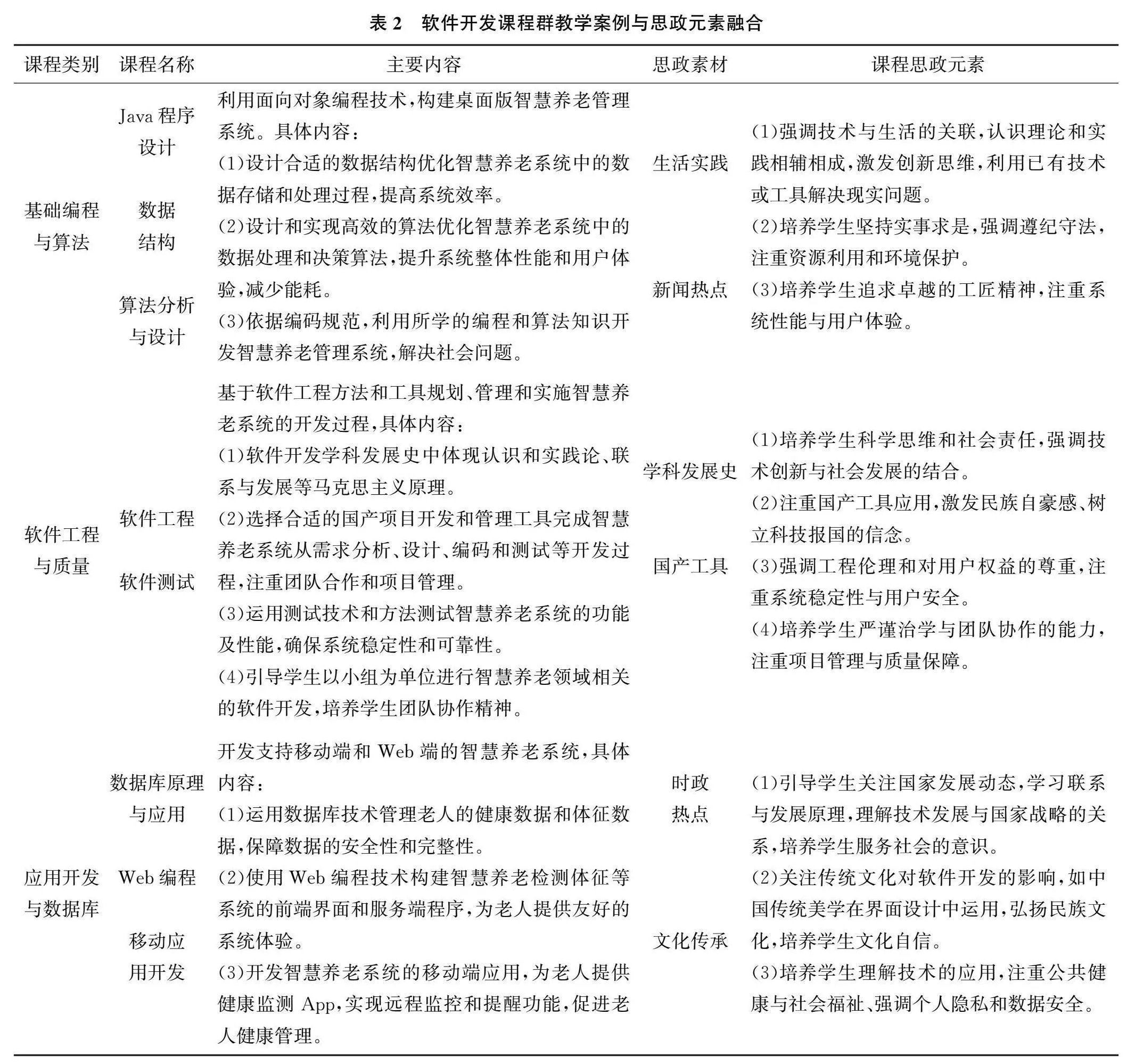

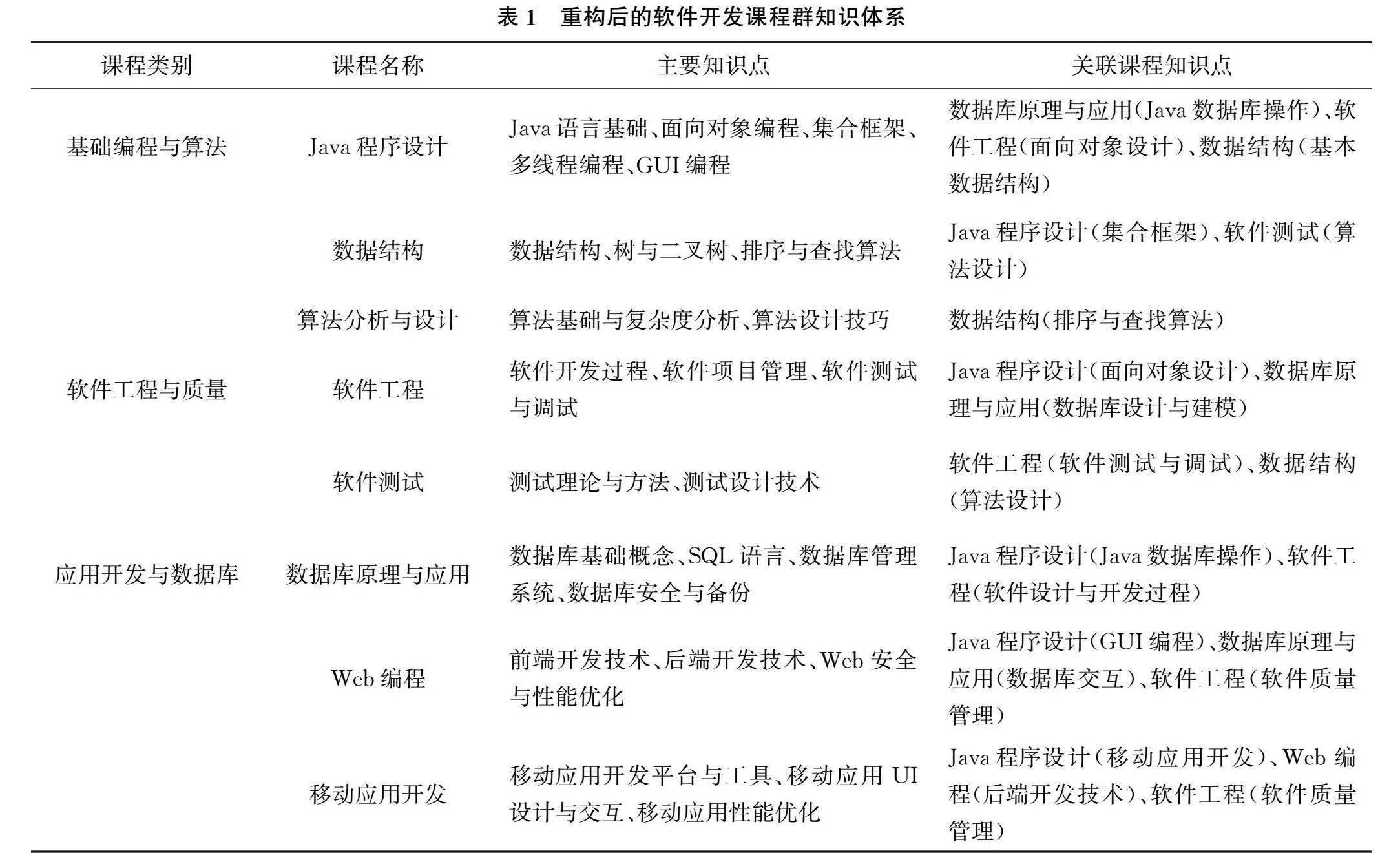

依据软件工程专业人才培养目标和培养规格要求,基于OBE理念进行反向构建模块化的软件开发课程群知识体系,将软件开发课程群划分为基础编程与算法、软件工程与质量、应用开发与数据库三大模块。三者相互支撑,共同构建了学生全面发展所需的技术框架,更好体现了课程之间的关联性和应用场景,还有助于挖掘和融入思政元素,为思政教学与课程内容的创新结合提供框架,如表1所示。

3.2 建设思政教学素材

根据重构后的课程群知识体系,课程群的思政教学素材建设将以国家发展战略与行业需求相关的项目案例为核心,结合学科发展史、时政热点、生活实践、国产软件开发工具、文化传承和新闻热点六个方面进行实施。其中面向国家战略需求项目的教学案例是作者团队基于科教融合成果设计的。结合养老已经上升为国家战略,作者团队与安徽省智能感知与健康养老工程研究中心(滁州学院为牵头单位)合作,开发了贯穿软件开发课程群的一系列智慧养老教学案例,并针对每一个教学系统,设计了多级别、多版本的适应不同软件开发类课程教学的工程项目案例。

表2展示了软件开发课程群与思政教育的融合对应关系。通过真实项目案例的探究,学生从编码、分析到设计逐步进阶,体验多课程知识的实际应用,培养跨课程思考和科学精神,同时激发民族自豪感和科技报国的信念。

3.3 构建软件开发课程群的教学模式

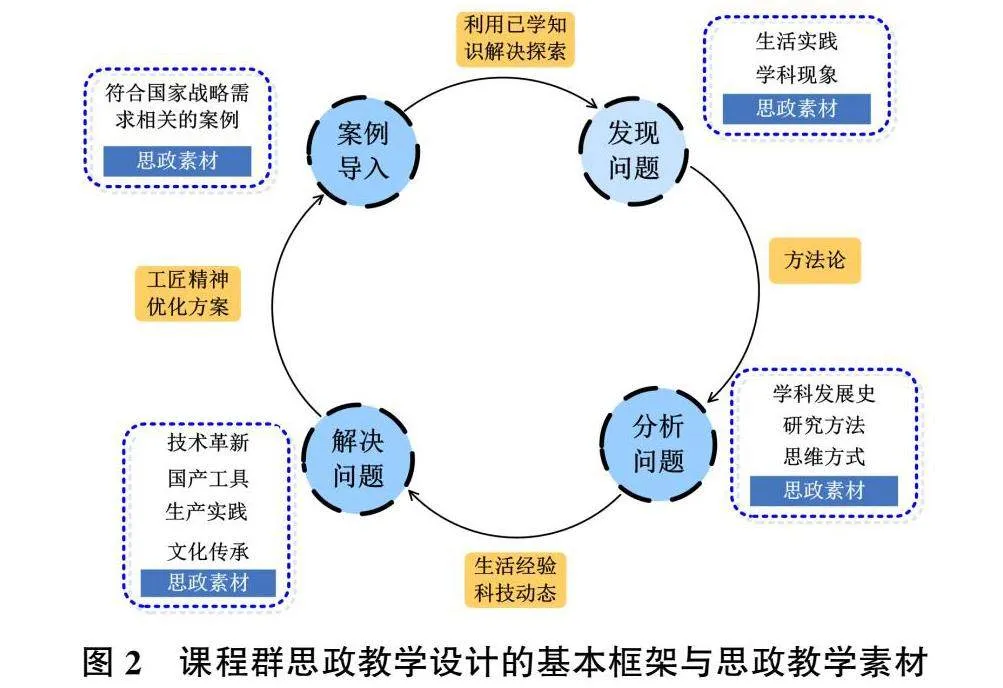

作者团队将课程思政与教学目标、教学内容相结合,适时地将思政元素有机融入到课堂教学中。基于认识论的一般规律,设计了一种包含“案例导入” “发现问题” “分析问题” “解决问题”的循环式教学模式,如图2所示。通过国家战略需求相关的真实案例导入,激发学生学习兴趣同时,培养其家国情怀;通过已学专业知识给出解决当前案例的方案,启发学生发现问题,加深学生对问题理解的深刻性;以发现的问题为指引,结合生活实践、学科现象等,引领学生置身于概念或技术的创造者的视角,学会运用科学的方法和系统的思维模式去剖析问题,从而领悟到新概念和技术诞生的必然性;为使新兴技术或概念落地应用,需研发新方法和工具解决具体问题,这将推动科技持续创新。最终通过真实案例激发学生思考与探索,构建完整深入的学习循环。

如在“Java程序设计”课程中“继承”章节授课时的教学设计如下:

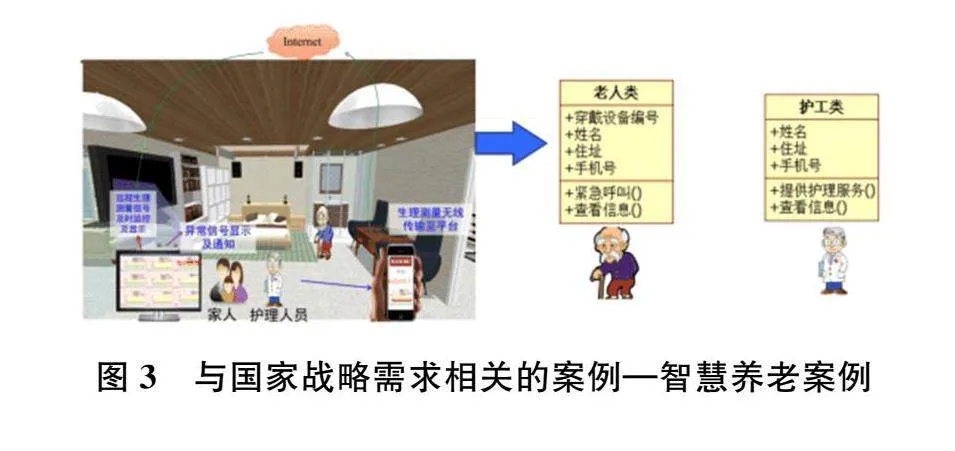

案例导入:居家智慧养老是我国积极应对人口老龄化的重要举措之一,强调开发智慧养老软硬件系统的紧迫性,鼓励学生们将自己的专业与社会和国家需求对接,培养学生的社会责任感,如图3所示。

发现问题:基于智慧养老系统开发背景下,以老人和护工对象为例,启发学生运用计算思维和已学专业知识(如类和对象)抽取出老人类和护工类及其属性和行为,如图3右图所示。基于已设计的老人类和护工类及其属性和行为,通过翻转课堂,采用小组讨论等教学方式引导学生重点观察这些类的属性和行为。例如,每个类中都存在“姓名、地址和手机号”属性,得出这样的设计会导致养老系统的可维护性变差结论。过程中,向学生强调系统开发中要有优化代码的工匠精神,而不仅仅满足于当前功能实现。

分析问题:针对目前类中属性和方法设计重复问题,讲授生活实践中继承实例,例如:孩子像他的爸爸,徒弟学习师父的技术,引导学生归纳出继承是将前人的特征、知识、作风等承接。基于继承概念,采用启发式教学,引导学生总结“共享”思想的解决思路。同时,启发学生用系统思维来正确看待事物之间的“共享”“特有”的特点。

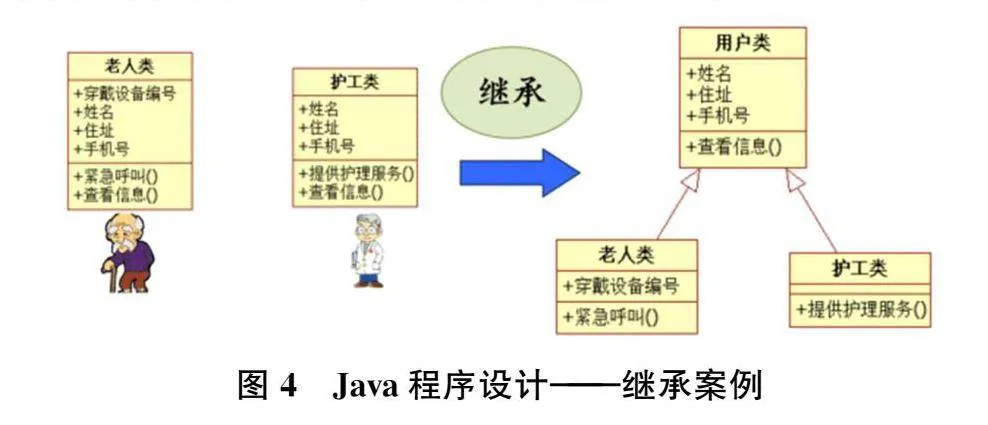

解决问题:基于“共享”概念,启发学生解决类设计中的冗余问题,通过将相同的属性和行为提取出来构建为一个父类(用户类),子类(如老人类和护工类)只需专注于设计与父类不同的属性和行为,如图4所示。基于“特有”概念,引导学生总结出子类或直接共享父类功能或新增父类未实现的功能或重写不满意的父类功能。通过子类继承策略,启示学生应保持“取其精华、去其糟粕”的辩证态度,进而培养学生批判式学习精神。最后,基于项目式教学,学生运用工程化思维在开发环境中应用类的继承解决案例中的问题。

如在“软件测试”课程中“测试自动化”章节授课时的教学设计如下:

案例导入:借助案例式教学法,以智慧养老老人体征检测系统为案例切入教学,介绍该系统研发背景——帮助解决国家民生问题;强调系统开发意义——如果系统未做充分测试,会危及老人生命安全,融入学好专业知识,激发学生科技报国的家国情怀和使命担当。

发现问题:采用翻转课堂(学生课下线上学习预习单)和问题教学法,引发学生思考“系统在执行大量测试用例时会遇到什么问题?如果人工一直执行这些测试用例,会出现什么情况?”。接着,基于启发式等教学法,引导学生总结出“人工测试执行时间长、存在大量重复操作步骤”问题,进而融入“提高测试效率的工匠精神”思政元素。

分析问题:结合19世纪的数学家和计算机科学先驱阿达·洛芙莱斯提出“循环思想”的故事,强调其科学探索的创新思维和跨学科的理念;启发学生采用系统思维,如何在前人的基础(“循环思想”)上探究解决“重复执行测试用例的步骤”的问题,培养学生科学思维;引导学生运用计算思维,得出“用程序驱动系统重复执行”的解决思路,即“自动化测试”的思想。

解决问题:引出自动化测试技术的概念(手工测试流程的自动化),启发学生思考自动化测试工具产生的必然性。这些工具不仅能识别界面元素,还能模拟人工操作;介绍市场上主流的自动化测试工具,着重介绍我国在测试自动化方面作出的卓越贡献,激发学生民族自豪感;演示如何用国产测试自动化工具解决导入案例中出现的问题,感受工具的实际应用价值;基于项目式教学法,学生在国产测试工具中进行团队协作,设计养老系统不同模块的测试脚本。此外,采用启发式教学,引导学生思考测试工具能识别界面元素的功能可能带来的其他应用,例如工具能爬取网络上的信息;结合最近的新闻热点,启发学生探讨工具爬取用户隐私信息的危害,进而引导学生应具备信息安全意识、良好职业道德,并树立科技向善的价值导向。

3.4 混合式教学实践

依托MOOC等平台,建立线上课程,打造了一种“课前线上学习和自测—课中案例探究和小组实践—课后讨论与考核”一体化的混合式教学方式。

课前,采用“选用+自建”方式在MOOC平台上建设课程视频,利用权威新闻平台上发布的视频、图片等素材,借鉴国家课程思政示范课的建设经验,做好课程思政资源建设,在提升课程的深度和广度同时,提高学生综合素质。

课上,借助MOOC、学习通等智慧教学工具、BOPPPS教学模式等开展翻转课堂,师生双向交互探讨式教学;根据课前自测和自主学习情况,教师进行启发式教学,有针对性地开展重难点知识讲解,着重寻找理论内容提出的科学方法;开展企业真实项目分析、小组协作、探究学习,提升课堂学习高阶性。在小组实践过程中,采用真实项目教学,注意挖掘知识的背景知识,构建新知识,通过学生的主动探索,启发其正确的价值思考和价值塑造。

课后,依托设计的专业知识和思政融合的拓展性研讨题目,建立“学生分组探究、定期汇报研讨、教师点评拓展”的教学方式,引导学生主动探究学习,培养学生团队协作精神、科研创新意识和综合实践能力。根据教学平台提供的过程学习数据,如实记录学生学习投入,计算各学习点成绩;通过融合教学数据,进行教学反思和教学模式优化。

3.5 优化课程考核评价体系

软件开发课程群课程思政的教学效果评价,可以通过思政教育融入专业教学后的专业水平考核,来评估思政教育对学生专业技能提升的影响,因此课程群的思政教学评价综合了显性方式(如学生提交的报告)和隐性方式(如学习平台上的学习行为数据),设计了多元化的考评体系,注重基于学习数据的过程性考核。课程成绩评定由三部分组成:

(1)线上MOOC学习成绩(30%):重点考核对知识的掌握程度,激发学生持续参与学习。包括视频15%,单元测验+讨论区50%,随堂测25%,课堂讨论10%,设置优秀发言奖励分。

(2)线下课堂表现成绩(20%):重点考核对科学探究方法的掌握程度,培养学生主动探索能力。包括翻转课堂、互动抢答、思维导图总结、课外分组拓展报告、阶段性考核等。

(3)线下期末考试成绩(50%):重点考核领域工程问题的求解及团队协作等能力,包括产教融合实践项目、项目报告、项目展示评价、项目答辩等。

4 建设成效与经验分析

4.1 思政建设成效

近年来,教学团队以申报和实施各类教学质量工程项目为抓手,持续推进软件开发类课程的思政建设,取得了显著成果,为培养高素质信息技术人才夯实了思想基础。其中,面向软件开发课程群思政体系建设,受到国家一流课程“Java程序设计”、省级课程思政示范课以及省级重点教学研究项目资助,并成功将思政元素融入教学设计和比赛中。教学团队获批省级“软件工程”教学团队,获校级首届课程思政教学创新大赛三等奖。同时,团队积极推广课程建设成果。基于软件开发课程群思政教学模式,建成了具有示范意义的教学材料。如“Java程序设计”中“接口应用”的教学设计案例收录在学校课程思政案例库中,所设计的融入课程思政的教学课件,获校级“2023年度课堂教学质量提升活动”优秀课件三等奖;团队教师录制了1次“课程思政示范课——软件测试”教学视频,视频被分别发布在人民课程思政网站和滁州学院课程思政教学研究中心网站上。

4.2 教学改革成效

教学中,团队从课程群视角重构知识体系,丰富思政教学资源,构建师生学习共同体,营造自主、合作、探究式学习环境,打造线上线下、课内课外一体化的混合式教学模式,提升了学生的课堂参与度和学习效果。

经过3个轮次面向软件开发课程群的课堂教学实践,8门核心课程教学的学生平均参与度由改革前的68.5%提升到改革后的87.7%,学生参与课堂教学的意愿明显增加。这得益于课程群教学中引入与国家战略需求相关的教学案例,学生能直观感受软件开发的应用价值,激发专业自信,树立科技向善的价值观。

对融合课程思政的混合式教学模式,有92.5%的学生认为对学习软件开发有很大帮助。学生的总评平均得分有一定提高。学生对课程平均满意度达到95.6%。这是因为通过线上思政育人素材有效融入混合式教学实践,在激发学生学习兴趣和自主学习能力的同时,还增强了职业道德观念和社会责任感。

4.3 人才培养成效

基于“真实案例导入”“发现问题”“分析问题”“解决问题”的循环式课堂教学模式,学生的科学思维、创新能力、团队协作精神和沟通表达能力明显增强。大创项目参与率增加24.5%,学科竞赛成绩优异。近三年,获中国计算机设计大赛国家二等奖6项、三等奖4项。学生作品的选题紧扣社会热点和民生问题,如开发“社区养老情景下面向表情识别的老人饮食推荐系统”“面向居家养老老人情绪监控管理系统”“疫情协防协控系统”“基于unity 3d的中草药探秘游戏”,激发了学生科技报国的意识和民族自豪感。因此,基于科教融合案例驱动的循环式课堂教学模式,不仅能有效激发学生的创新思维和问题解决能力,还能为计算机类网络工程、物联网等专业课程改革提供参考。

5 结语

在软件开发课程群的思政教学改革中,结合软件工程专业特点,明确了“方法论” “科学思维” “社会责任”的思政育人目标。通过重构知识体系、构建思政素材、设计多元教学模式、实施混合式教学以及构建全面的课程考核机制,探索出了相对完备的软件开发课程群思政教学体系,并取得了良好的教学效果,为培养高素质、创新型及应用型人才提供了新思路。

[参 考 文 献]

[1]

习近平对学校思政课建设作出重要指示强调 不断开创新时代思政教育新局面[N].新华社, 2024-05-11.https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202405/content_6950473.htm?tt_force_outside=1.

[2] 习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[M].北京:人民出版社,2022:10.

[3] 中华人民共和国教育部.高等学校课程思政建设指导纲要[EB/OL].(2020-06-01).http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/202006/t20200603_462437.html.

[4] 张银南,马杨珲.Python程序设计课程思政教学探索与实践[J].计算机教育,2024(5):88-92.

[5] 王昭.数据结构与算法课程思政教学探索与实践[J].计算机教育,2024(2):16-19+25.

[6] 王新宇,潘雨青.数据结构课程思政教学设计与实践[J].计算机教育,2021(1):97-100.

[7] 程辉,徐阳.基于OBE理念的“数据库”实验教学改革与实践[J].滁州学院学报,2024,26(2):118-122+131.

[8] 佟玉军,伊华伟,陈鑫,等.“软件工程”课程思政研究与实践[J].辽宁工业大学学报(社会科学版),2024,26(1):112-114.

[9] 陈广智,王永庆,车葵,等.面向软件工程课程的思政案例库构建研究[J].软件导刊,2023,22(2):204-207.

[10] 俞磊,吴成海,阚红星,等.大思政教育背景下软件工程课程思政教学改革探索与实践[J].西昌学院学报(自然科学版),2020,34(1):102-107.

[11] 丁智国,彭浩.面向软件行业需求的软件测试工程师培养思考[J].中国信息技术教育,2024(8):109-112.

[12] 吴鸿韬,翟艳东,李智,等.软件测试技术课程思政教学的探索与实践[J].计算机教育,2021(1):89-92.

[13] 那俊,李丹程.课程思政在计算机类课程中的探索与实践[J].中国大学教学,2021(3):48-51.

[14] 刘雪洁,孙庚,刘波,等.计算机课程思政研究的知识图谱可视化分析[J].软件导刊,2023,22(6):229-234.

Exploration and Practice of Ideological and Political Education Oriented Towards Software Development Course Groups

Huang Xiaoling, Hu Chengxiang, Zhao Ruibin

Abstract: Courses in software development occupy a significant position within computer science and related fields, playing a crucial supporting role in cultivating software development talents. Taking the perspective of the software development course group, an ideological and political education system for software development courses aimed at computer-related majors is constructed, focusing on the ideological and political goals of \"methodology\" \"scientific thinking\" and \"social responsibility\" The system is centered around \"project cases related to national development strategies and industry needs\" and emphasizes \"the history of discipline development, current affairs hotspots, life practice, domestic software development tools, cultural inheritance, and news hotspots\" as the six main entry points.

Through this approach, the framework of software development knowledge is organically integrated with ideological and political education, aiming to cultivate students' professional literacy and moral qualities. Practice has shown that through the reconstruction of course content and the overall design of ideological and political education, the deep integration of ideological and political education with software development course teaching has been achieved, enhancing the comprehensive literacy level of students.

Key words:software development course group; ideological and political education reform; course ideological and political education

责任编辑:陈星宇