工程教育背景下应用型高校计算机系统课程建设研究与实践

2024-12-05董再秀姚光顺温卫敏

摘 要:工程教育专业认证是高等教育质量保障体系的重要组成部分,旨在培养解决复杂工程问题的专业工程师。为适应工程教育专业认证的需求,地方应用型高校计算机系统课程团队应结合自身特点,以专业培养目标和毕业要求为导向,围绕解决复杂工程问题的计算机系统能力,开展基于OBE(Outcomes-based Education)教育理念的课程体系重构和课程建设。以滁州学院物联网工程专业为例,详细阐述了计算机系统课程体系的重构方案,并从纵横两个角度深入分析了计算机系统课程之间的关系。在此基础上,提出了教学内容、实践环节层次递进、互相衔接的一体化整合措施,以实现课程建设的全面优化。通过实践结果分析,能够有效促进课程目标的达成,提升教学效果。

关键词:计算机系统能力;复杂工程问题;课程目标达成;地方应用型高校

中图分类号:G642.0"" 文献标识码:A"" 文章编号:1673-1794(2024)05-0001-04

作者简介:董再秀,滁州学院计算机与信息工程学院副教授,研究方向:智能控制与无线传感器网络;姚光顺,滁州学院计算机与信息工程学院教授,博士;温卫敏,滁州学院计算机与信息工程学院高级实验师(安徽 滁州 239000)。

1 引言

工程教育专业认证是国际通行的高等教育质量保障制度,旨在为未来从业者所授专业教育的规范性和有效性提供坚实保障,为相关工程技术人才进入工业界提供基本的教育质量保证[1]。高等工科院校各专业开展工程教育专业认证,也是提高专业教学质量、建设国家一流本科专业、推进工程教育国际互认的重要举措[2]。工程教育专业认证遵循的是“以学生为中心,以产出为导向,以持续改进为推动力”的OBE教育理念,培养学生具备解决工程问题受到的能力[3]。然而,工程领域中的复杂问题受到多个方面、多种因素的相互作用和影响,解决这些复杂问题需要综合运用多门课程的知识和技能,并具备系统思维和系统分析能力。高校计算机类专业开设计算机系统课程的初衷即为学生构建计算机系统观,培养学生的计算机系统能力,同时为解决复杂工程问题奠定坚实基础。

在工程教育背景下,地方应用型高校物联网工程专业的计算机系统课程教学应能支撑其专业人才培养目标和毕业要求达成,侧重于让学生建立起从底层硬件到上层软件的计算机系统整体认知,为分析、设计、开发物联网应用系统提供知识和能力储备。以此为基本出发点,根据OBE教育理念,滁州学院物联网工程专业计算机系统课程团队进行了教学研究和改革,包括课程群的建设目标和定位、课程体系的重构、课程内容的建设、教学评价以及持续改进等方面。

2 物联网工程专业的计算机系统课程群目标和定位

滁州学院是一所地方应用型高校,物联网工程专业是国家级一流本科专业建设点,也正在进行工程教育认证的专业建设。学校物联网工程专业人才培养方案围绕“解决物联网领域复杂工程问题” 提出了12条具体毕业要求,目标是培养能够在智能家电、智能网联汽车、智慧健康养老等产业和行业相关物联网工程领域,胜任物联网相关系统规划、设计、开发、部署、测试、维护以及项目管理等相关岗位工作的高素质应用型工程技术人才。

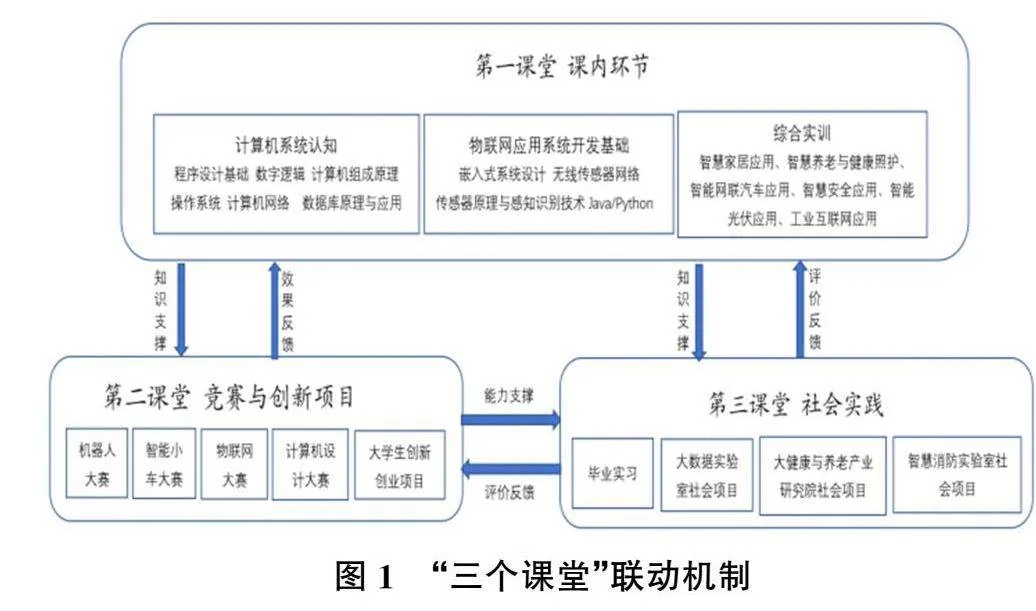

为达到人才培养目标,专业采用“课内环节”“竞赛与创新项目”“社会实践”三个课堂联动机制,并形成了“支撑、反馈、联动”的闭环。三个课堂的联动机制如图1所示,第一课堂课内环节通过基础教学,培养基础理论知识和基本专业技能;第二课堂通过专业竞赛、学生大创项目等活动,培养实践创新、自主学习和团队合作;第三课堂通过校外实习与实践、参与科研平台的社会项目,提升学生职业规范、工程素养。

《计算机类专业教学质量国家标准》中关于计算机类专业的能力包括计算思维能力、算法能力、程序设计能力和系统能力,其中计算机系统能力是解决复杂工程问题的重要能力之一[4]。系统能力是指将问题看作一个整体系统,理解其中的各个组成部分以及它们之间的相互关系和相互作用,从而具有能够全面、系统地分析和解决问题的能力。系统能力是解决复杂工程问题的关键所在,工程师和技术人员需要具备全面的系统能力,才能够应对各种复杂挑战,提出切实可行的解决方案。

从计算机教学的角度,可以将培养计算机系统能力划分为三个层次,分为计算机基础系统能力(设计CPU、操作系统、编译器)、计算机领域系统能力(设计软件开发系统、数据库管理系统、网络系统、支撑系统等)和计算机应用系统能力[5]。对照计算机系统能力的三个层次以及学校应用型人才培养定位,物联网工程专业的计算机系统能力应聚焦培养计算机应用系统能力,特别是针对物联网领域的复杂工程问题的综合设计与系统实现。

学校物联网工程专业的计算机系统课程定位于第一课堂课内环节,课程群的目标是帮助学生提升解决物联网复杂工程问题的计算机系统能力,主要由“程序设计基础”“数字逻辑”“计算机组成原理”“操作系统”“嵌入式系统设计”等课程组成。它提供了物联网应用系统开发和实现的理论知识和基本原理,帮助学生建立系统观,深刻理解计算机系统的层次结构和每层的运行机制,从而能够实现基于计算机系统的复杂应用,为设计、开发和优化物联网应用系统的软硬件功能夯实基础,成为面向物联网应用的软硬件贯通式人才。

3 物联网工程专业的计算机系统课程体系重构

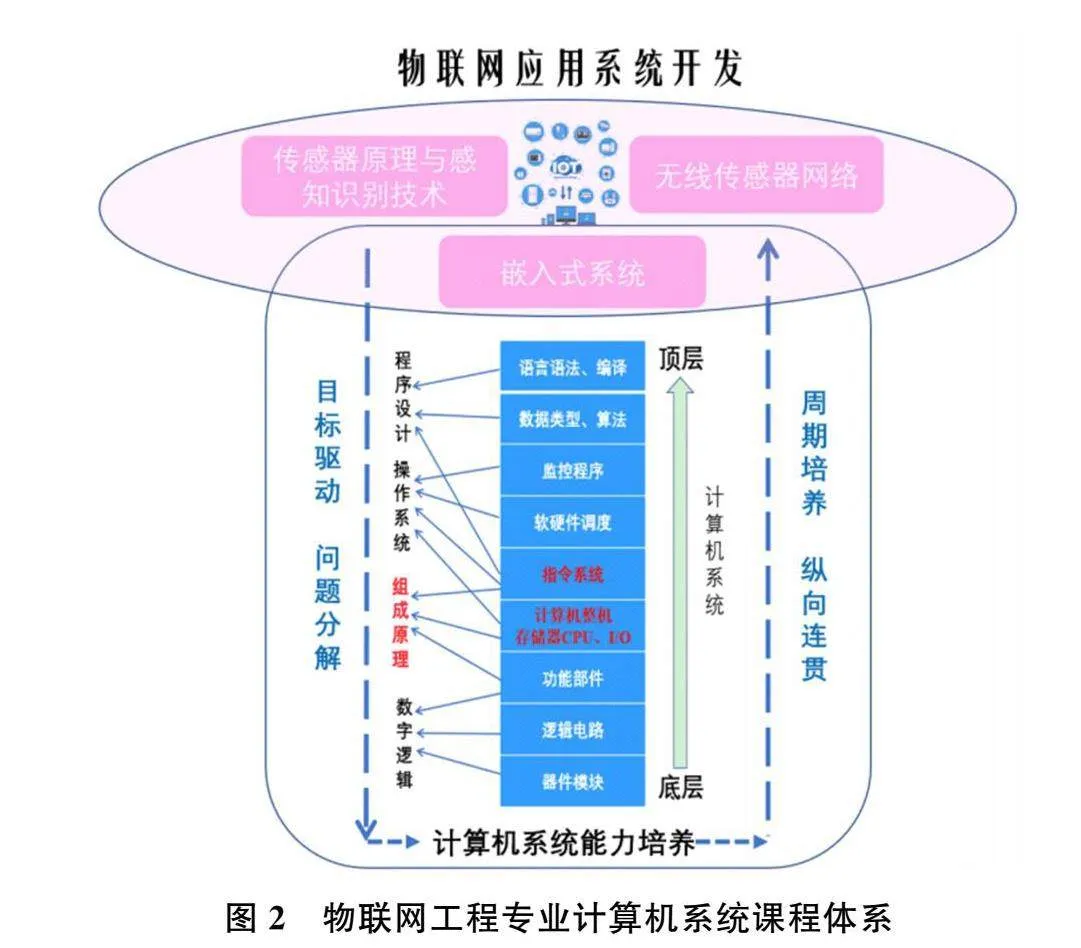

物联网工程专业的计算机系统课程体系重构采用目标驱动、能力导向的设计原则,进行了纵向连贯、横向整合,并在实施过程中持续改进,不断提高,以确保教育目标与结果相一致。计算机系统课程以培养学生的计算机系统能力为核心,致力于帮助学生构建解决复杂工程问题的系统化视角,使其能够合理地利用底层硬件运行机制、系统软件功能以及程序设计方法,设计出性能卓越的物联网应用系统。物联网应用系统的设计和开发基础涵盖了“嵌入式系统”“传感器原理与感知识别技术”“无线传感器网络”等相关课程的内容。其中,“嵌入式系统”课程以当前热门的嵌入式计算机产品为开发背景,从硬件架构认知、应用电路构建到程序控制,形成了一套软硬件相结合的计算机应用系统。此外,作为物联网专业的核心课程,“嵌入式系统”还强化了“传感器感知与识别技术”采集物联网中“物”的数据和状态,并引入了物联网通信技术来构建“无线传感器网络”课程。这些课程都是在嵌入式系统的基础上展开和实施的,能够有效地帮助学生解决物联网应用问题。

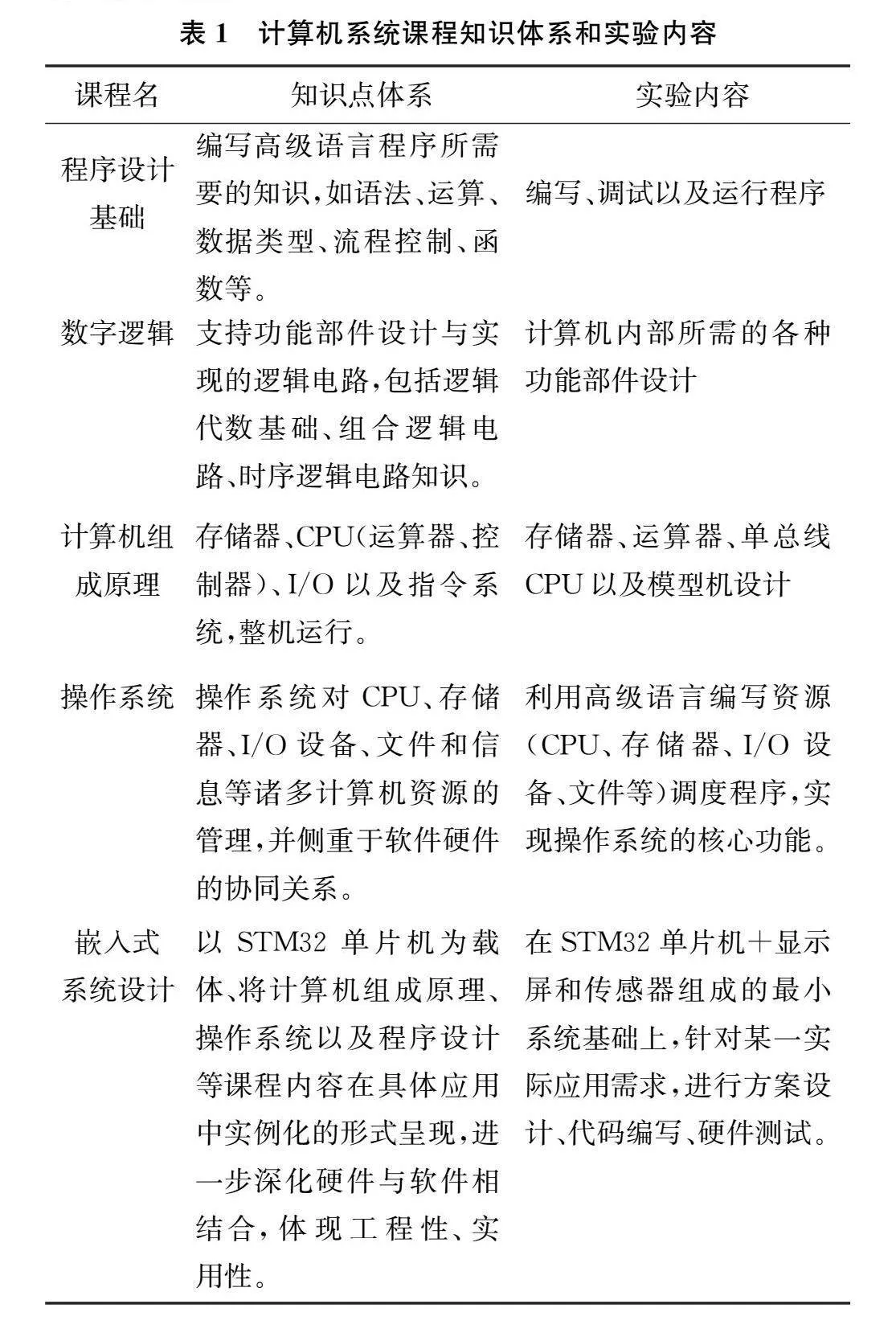

此外,从计算机系统的角度看,“嵌入式系统”课程的前置课程 “数字逻辑”“计算机组成原理”“操作系统”“程序设计基础”四门课程内容逐层递进,自下而上,依次对应了计算机系统的四个层次:底层元器件、计算机结构、操作系统和高级语言程序。这样进行课程设置能帮助学生深入理解软硬件控制的计算机系统,并结合具体硬件产品和应用需求实践于嵌入式系统课程中。物联网工程专业的计算机系统课程体系如图2所示。

传统的计算机系统课程采用“以课程为中心”的建设模式[6],存在各自为政的教学状态,互相之间没有衔接,割裂了计算机系统概念之间的联系,学生无法把分布零散化的知识整合成完整的系统,增加了整体系统认知的难度。重构后的课程群知识体系按计算机系统结构进行梳理,清晰勾勒出课程内容之间的纵向关系,如表1所示。这种重构全面考虑了整个课程群的知识需求,使得课程群知识体系和实验内容呈现出层次递进、一体化的特点。

以 STM32 单片机为载体、将计算机组成原理、操作系统以及程序设计等课程内容在具体应用中实例化的形式呈现,进一步深化硬件与软件相结合,体现工程性、实用性。

在STM32 单片机+显示屏和传感器组成的最小系统基础上,针对某一实际应用需求,进行方案设计、代码编写、硬件测试。

3 计算机系统课程建设

计算机系统课程群建设应始终围绕计算机系统能力培养为主线,从计算机系统的层次结构出发,通过合纵连横的方式开展,既有纵方向课程体系的重构,也进行横方向各课程内容的整合,力求科学合理。纵向目标是将位于计算机系统不同层次的各课程聚合成一个整体,保证各层次组合而成的知识系统性;横向目标是确定各课程所在层次的知识点,避免冗余,确保本层次所要建构的知识完整性。以“计算机组成原理”课程为例,该课程讨论的是冯·诺依曼结构计算机中运算器、存储器、控制器等部件的工作原理和设计方法,以及利用这些部件构成整机技术。课程涉及的内容位于寄存器传送层(RTL)以上的微体系结构和指令集架构(ISA)层次,介于软件和底层硬件电路之间的交界面上,属于整个计算机学科和计算机系统中最重要的基础核心内容[7]。通过该课程能够将计算机硬件和软件进行有机结合,让学生清楚程序员描述的底层机器级行为是如何把计算机系统中的各个抽象层联系起来的,由此可见“计算机组成原理”课程是让学生形成计算机系统观的核心课程。下面以“计算机组成原理”课程为例,讨论建设过程中需要解决的问题。

3.1 毕业要求在课程中如何实现

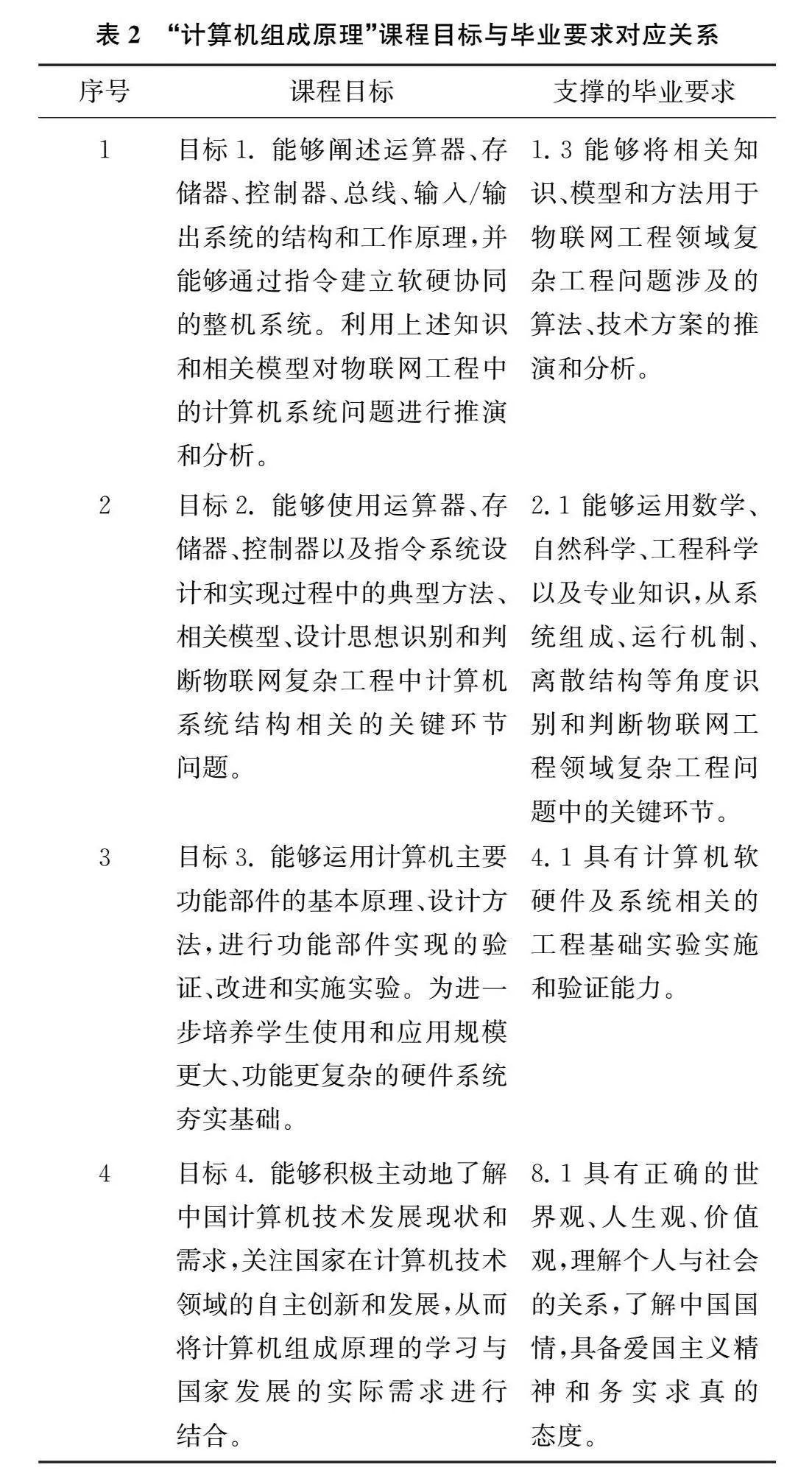

根据工程教育认证标准,物联网工程专业人才培养方案将12条毕业要求指标点进行了拆解,再将指标点映射到具体课程中,毕业要求的达成依赖于各课程教学目标的达成。在修订人才培养方案时,经过多轮讨论,学校“计算机组成原理”课程在毕业要求实现矩阵中被映射4个指标点,工程知识(1.3)、问题分析(2.1)、研究(4.1)以及职业规范(8.1),具体如表2中“支撑的毕业要求”一列所述。根据支撑的毕业要求及课程教学实际,课程团队经过多次研讨最终确定课程教学目标,如表2所示。

课程目标1和目标2通过理论课程的知识来支撑,内容包括计算机系统概述、系统总线、存储系统、输入输出系统、运算方法和运算器、指令系统、CPU的结构和功能、控制单元的功能和设计8个部分。课程目标3通过实验环节来支撑,内容包括运算器设计、存储器设计、总线控制、单总线CPU设计以及中断机制实现。课程目标4为非技术指标,通过课程中包含的思政元素来支撑。

3.2 处理好课程之间的衔接和过渡

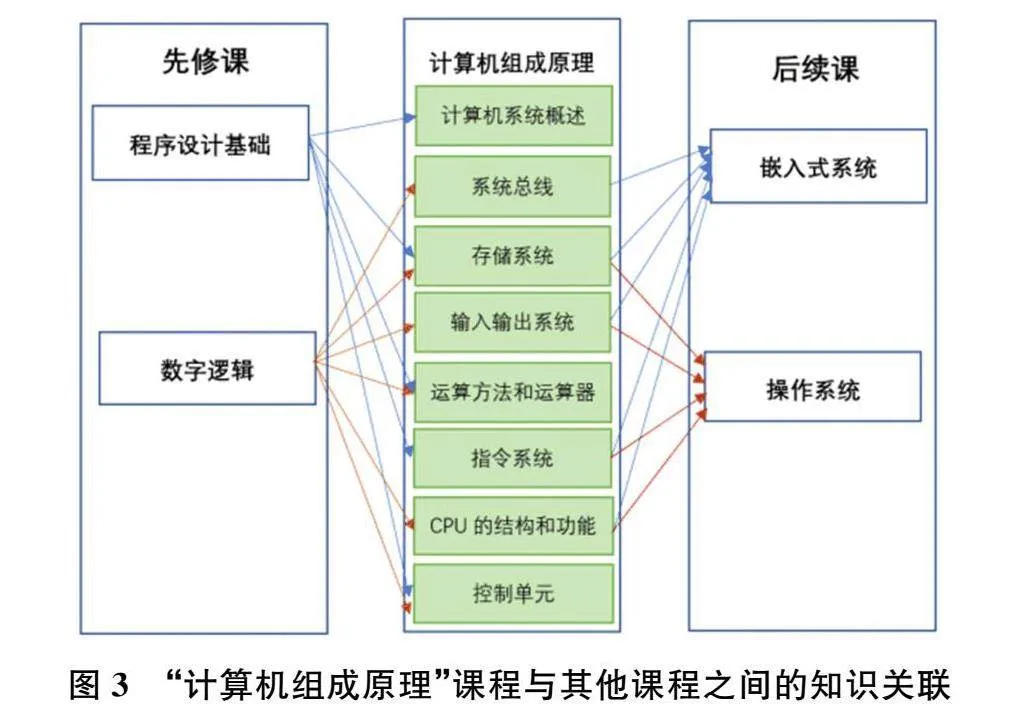

计算机系统课程体系在重构时已经将各个课程进行了整体规划,明确了各个课程在计算机系统构建过程中的功能。在对各个课程建设的过程中,要做好前后续课程之间的衔接,使其能够内容一体化,让学生更容易形成完整的系统观。仍以“计算机组成原理”为例,课程的功能是讲解单机环境的计算机组成、结构和设计方法。它在计算机系统课程群中处在中心位置,上承接软件,下启硬件结构,“程序设计基础”“数字逻辑”“操作系统”和“嵌入式系统”都和其有相关性[8],所以要站在“计算机组成原理”课程的角度梳理和其他课程的关联性,设计理论课程和实验课程教学内容,改革教学方法等手段把相关的知识串起来,让学生能够实实在在地体会到前修和后续课程之间的关联。图3给出了“计算机组成原理”课程与先修后续课程之间的关联关系。

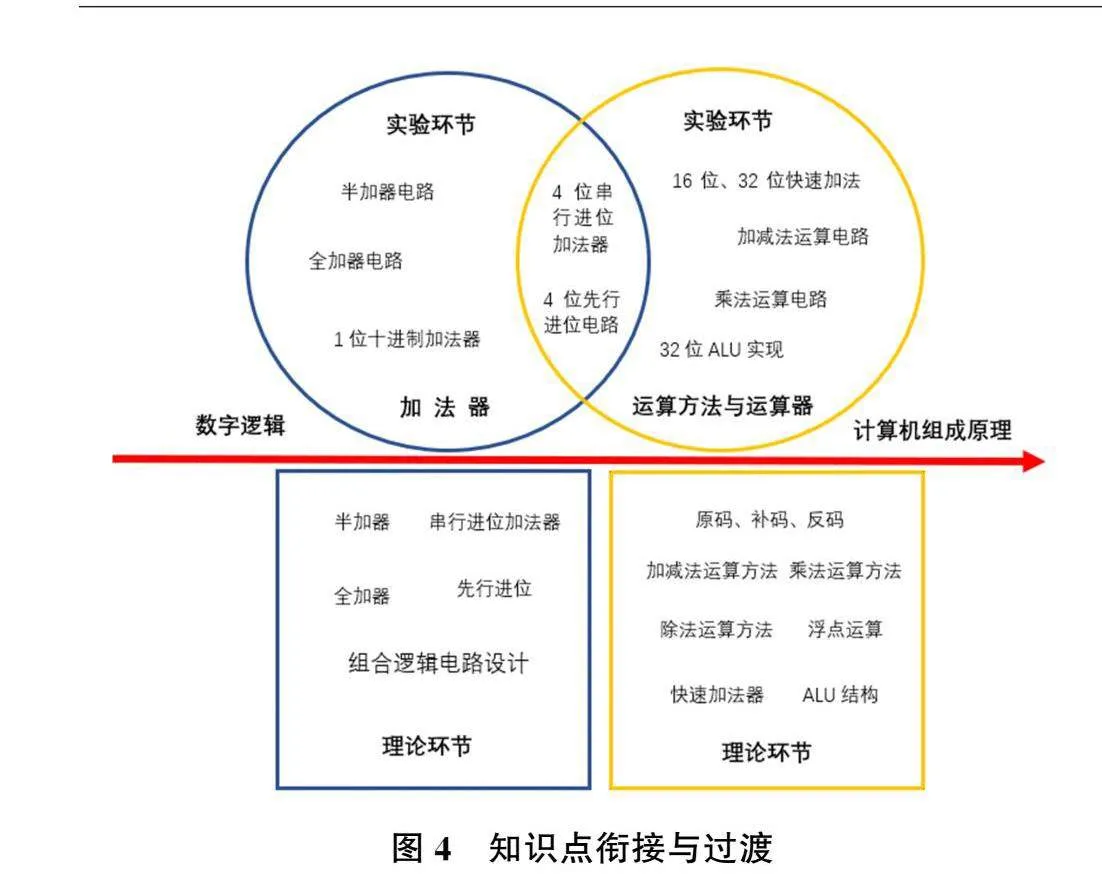

下面以运算方法和运算器为例来说明“数字逻辑”和“计算机组成原理”课程两门课程如何衔接和过渡。“数字逻辑”中的加法器是“计算机组成原理”运算方法和运算器的前修关联知识点,如图4所示。在“数字逻辑”理论课程中讲解加法器时就要为后面“计算机组成原理”的运算器做好铺垫,让学生能够对全加器的结构非常熟悉,并认识到串行进位存在的问题,设计先行进位电路的必要性。这样到组成原理课程,学生已经有了加法器的基础,可以直接把重点放在运算方法以及运算方法的实现上。在实验环节,将两门课程统一到同一个实验平台上,使用图形化Logisim仿真软件或者基于Verilog HDL编程的FPGA的实验开发板来完成两门课程实验项目,侧重培养逻辑思维和内部结构设计和实现,而不是传统实验箱的插拔导线的验证。其次,除了实验平台统一,实验内容也做了整合。以运算器实验为例,在“数字逻辑”课程实验中,先做了加法器实验,包括半加器、全加器、4位串行进位加法器、4位先行进位电路、1位十进制加法器五个任务;后续“计算机组成原理”的运算器设计实验在“数字逻辑”加法器实验的基础上进一步开展了“8位可控加减法器、16位和32位快速加法器、原码一位乘法器、补码一位乘法器以及32位ALU”五个实验任务。这两个课程实验让学生能够体会到从全加器到运算器的实现过程,自然地完成用元器件设计功能部件的任务,也将“数字逻辑”和“计算机组成原理”两门课围绕运算器的知识点顺利衔接和过渡。同样的道理,如果是输入输出系统的内容,就以“中断”为重要桥梁知识,与“操作系统”和“嵌入式系统”中的“中断”进行衔接,设计过渡环节和实验内容。

4 教学评价与持续改进

工程教育背景下的计算机系统课程建设已经从2020级学生开始进行了初探,首先将“数字逻辑”课程与“计算机组成原理课程”进行了整合和衔接,统一实验平台,完成了内容到实验的贯穿。通过“数字逻辑”课程学生能够进行组合逻辑和时序逻辑电路的设计,搭建组成原理课程中的功能部件。在“计算机组成原理”课程中,在了解运算器、存储器、控制器、输入输出系统、数据通路的工作原理和运行机制基础上,完成CPU和整机的设计与实现。因为没有开设Verilog HDL编程课,所以实验采用基于Logisim的仿真软件。该仿真软件较以前的实验箱使用更加方便和灵活,且图形化的形式描述电路的逻辑关系,学生也更容易上手和理解计算机系统结构。依托Educoder(头歌)在线实训平台,将复杂的实验项目分解成若干个关卡任务,让学生以游戏闯关的形式来完成[9],提升学生的学习成就感和解决复杂问题的能力。

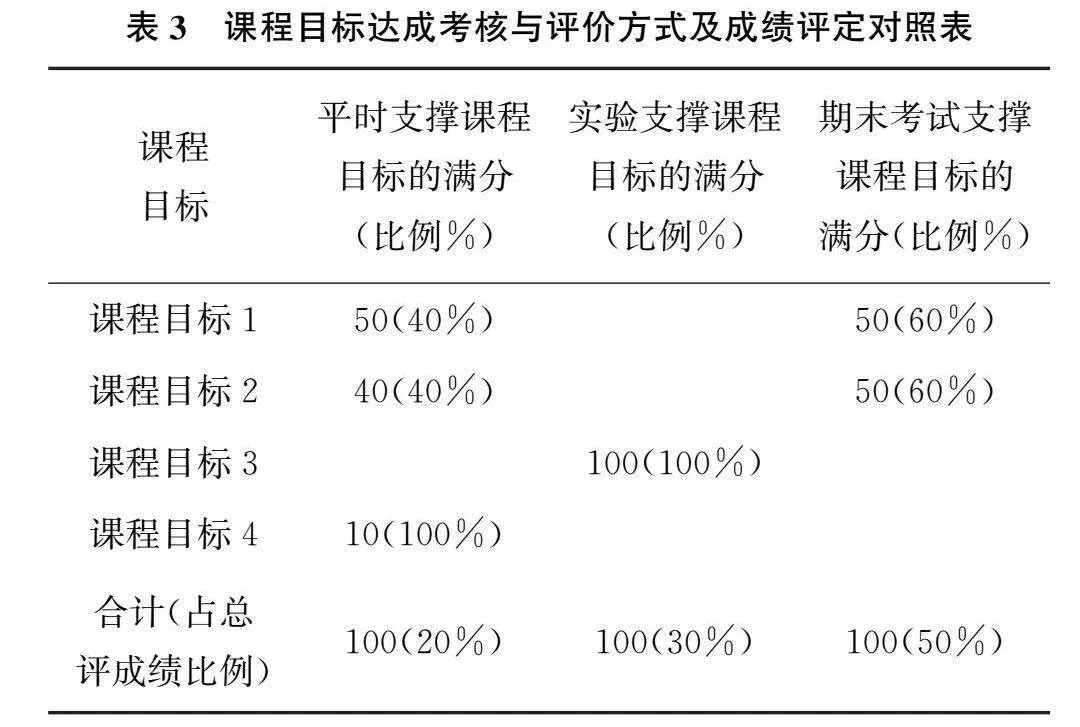

4.1 课程教学评价

“计算机组成原理”课程从定量分析与定性分析两个维度进行了课程目标达成度评价并对比分析了“数字逻辑”与“计算机组成原理”课程整合前后的教学效果。定量评价的数据来源于过程性考核和期末考核两部分,过程性考核包括平时成绩和实验成绩。表3给出了定量维度下课程目标达成考核与评价方式。

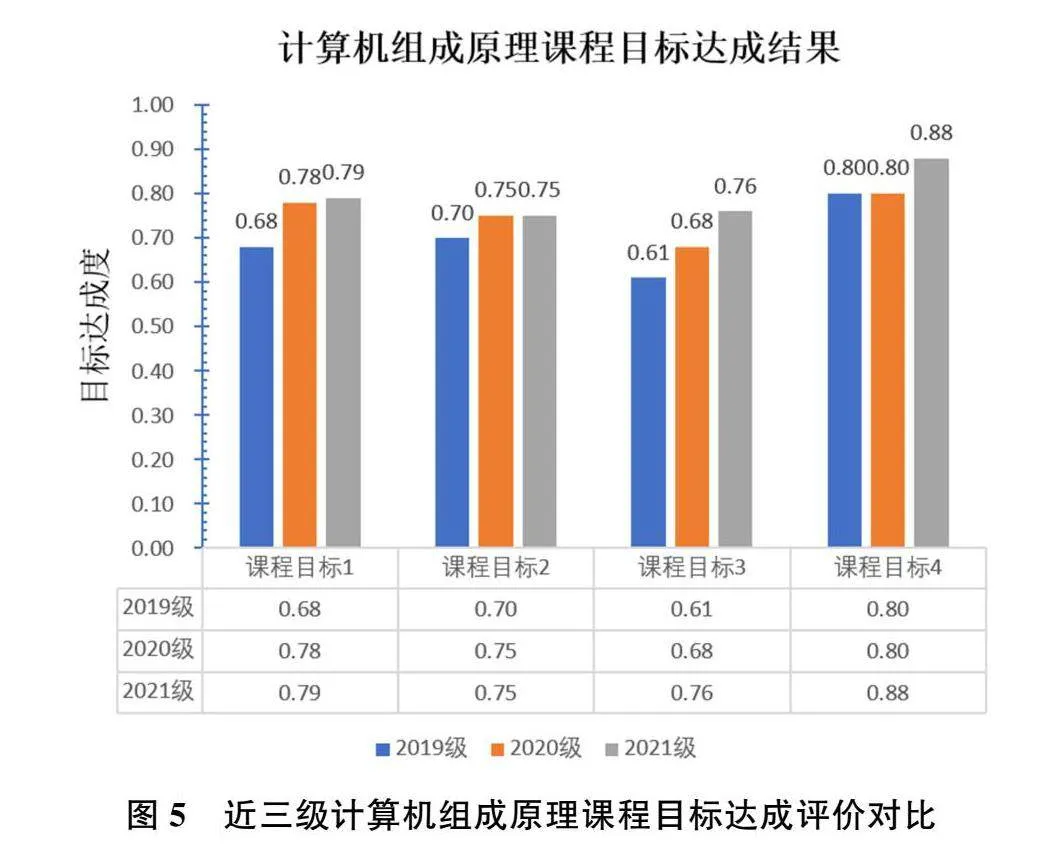

图5对比了2019级、2020级以及2021级“计算机组成原理”课程的目标达成度评价结果。从课程目标达成度定量分析可知,2019级的目标达成度在课程目标1、课程目标2和课程目标3的达成度都低于2020级和2021级。另外,能看出实验支撑的课程目标3,逐年呈现较大上升趋势。因为2019级没有采用“数字逻辑”与“计算机组成原理”整合,2020级初次尝试教学改革,到2021级教学内容和实验手段逐渐完善和日趋成熟,因此目标达成度结果呈现上升趋势,而且在实验支撑的目标3更为明显,说明两门课程在实验环节整合得较好,“数字逻辑”发挥了很好的作用。

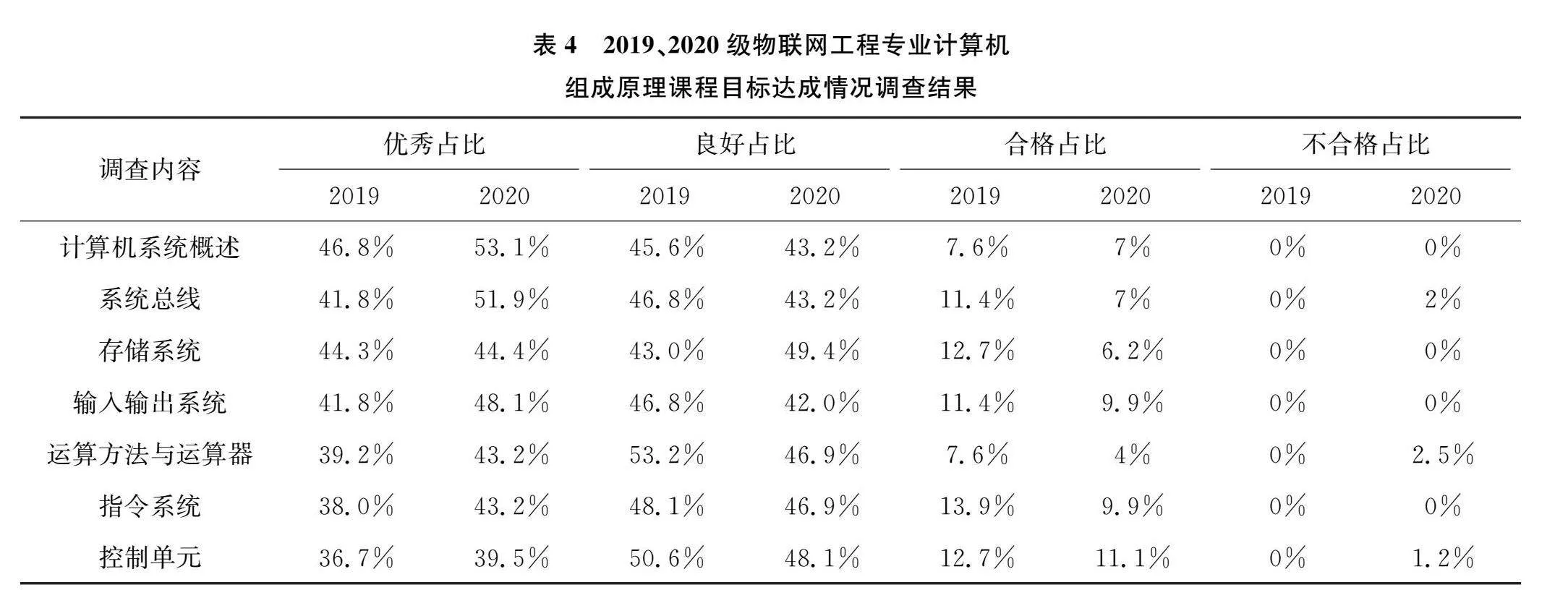

定性分析通过调查问卷的形式来开展。调查问卷从课程教学内容的7个主要章节来调研课程目标达成情况。调查问卷中给出了每个章节部分应达到的个人能力,相应四个评价标准分别是优秀、良好、合格以及不合格,让学生对自己的学习效果做出评价。表4给出了2019、2020级物联网工程专业的调查结果。从2020级来看,共有学生81人。只有计算机系统概述和系统总线两章节的优秀率超过50%,控制单元的优秀率最低,为39.5%。调查问卷的结果与章节的难度以及要达到的目标有很大关系,存储系统、运算方法与运算器、指令系统以及控制单元的章节目标达成学生自我评价较低。因为这几个章节内容除了支撑课程目标1还支撑课程目标2,能力要求有所提高。对比2019级物联网工程专业调查结果,自我能力评价为“优秀”的占比呈上升趋势,说明计算机系统课程教学改革的“数字逻辑”与“计算机组成原理”课程整合已经在“计算机组成原理”课程中收获了效果。

4.2 存在问题与持续改进

持续改进是一种具有“评价—反馈—改进”反复循环特征的机制[10]。计算机系统课程群教学运行应该至少由两个层次的迭代循环构成,并紧密围绕持续改进这一核心主题。第一层次是以课程持续改进为目标的运行机制。计算机系统各个课程已连续几年采用目标达成度的评价方式来计算和分析本年度各目标的总达成情况。同时,还计算并获取班级成员个体的达成情况分布,这有利于进行课程历年数据对比,评估教学效果,形成反馈机制,持续改进。第二层次是以课程群持续改进为目标的运行机制。对于这样的整体工程,仅第一个层次是不够的,目前主要问题在于教学运行的第二层次不够完善、运行不顺畅,归纳如下:

(1)计算机系统课程群内管理不健全,需要进一步沟通交流、有效参与、彼此协调教学内容以及改进教学方式。

(2)计算机系统课程学习效果的综合评价分析机制不完善,无法科学准确地判断出针对物联网工程专业的计算机系统能力达成状况。

计算机系统能力的培养对于教学团队、教师以及学生来说都存在一定的难度和挑战。在改革过程中遇到的问题,只有不断地尝试和持续改进,才能找到解决的最佳方案,使课程群正常运作。针对以上问题(1),课程群应该组织牵头统一思想,定期开展教学研讨工作,探讨上一年的教学评价结果,研究课程群知识体系更新与衔接、课程大纲微调、教学方法、实验体系建设等内容。针对上述问题(2),需要建立计算机系统课程学习效果综合评价和分析办法。在评价过程中,除了考虑各课程在人才培养上的具体作用和贡献度,还应结合计算机系统课程的后续综合实训开发环节,以及第二课堂学生参与物联网工程相关主题的科技创新活动和竞赛结果,来形成定量评价数据。同时,还需采集来自教师、学生以及行业专家的评价情况,这样才能全面、科学、准确地判断出计算机系统能力的达成状况和发展趋势,及时发现问题并采取有效的改进措施。

5 结语

通过分析计算机系统课程、计算机系统能力与学生解决复杂工程问题之间的关系,进一步明确了计算机系统课程建设是工程教育认证改革过程中的重要环节。以滁州学院物联网工程专业为例,说明地方应用型高校计算机专业需要根据自身的特点、人才培养目标和毕业要求对计算机系统课程重新定位。以让学生能够建立完整的计算机系统概念,形成系统思维为计算机系统各课程共同合作目标,进行课程内容、实践环节的有效整合。最后,讨论了在实施过程中存在的问题以及今后持续改进的方向。对地方应用型高校的计算机专业在面向工程教育的计算机系统课程体系构建和课程建设上具有参考意义。

[参 考 文 献]

[1] 贾电如,王双友,丁万宁.基于工程认证的计算机组成原理课程质量评价探索[J].计算机教育,2022(2):96-99.

[2] 林姗,叶志伟,欧阳勇.面向工程教育的计算机系统课程教学改革[J].计算机教育,2020(6):190-194.

[3] 朱露,唐浩兴,胡德鑫,等.工科本科生解决复杂工程问题能力评价模型[J].高等工程教育研究,2023(4):86-99.

[4] 李晓波,张国晨,谭瑛,等.基于分层级系统能力培养的计算机组成原理课程教学探索[J].计算机教育,2023(2):187-191.

[5] 言十.新工科建设与系统能力培养[J].计算机教育,2018(7):1-4.

[6] 高小鹏.计算机专业系统能力培养的技术途径[J].中国大学教学,2014(8):53-57.

[7] 袁春风,杨若瑜,王帅,等.计算机组成与其他课程之间的关联内容分析[J].计算机教育,2015(17):35-38.

[8] 范玉雷,雷艳静,韩姗姗,等.基于知识图谱的计算机组成原理课程植入与导入式教学[J].计算机教育,2020(5):113-117.

[9] 田谦益.发挥纽带作用提高本科生系统能力[J].电气电子教学学报,2023,45(2):212-214.

[10] 姚登举,张宏国,黄海,等.“三闭环”人才培养质量持续改进机制的研究与实践[J].高教学刊,2021(8):141-144.

Research on Computer System Curriculum Construction

in Application-Oriented Universities Under the Background of Engineering Education

Dong Zaixiu, Yao Guangshun, Wen Weimin

Abstract: Engineering education professional certification is an important part of the quality assurance system of higher education, aiming at training professional engineers to solve complex engineering problems. In order to adapt to the needs of engineering education professional certification, the computer system curriculum team in local application-oriented universities should combine their own characteristics, guided by cultivating goals and graduation requirements of the major, centering on the computer system ability to solve complex engineering problems, to carry out curriculum system reconfiguration and curriculum construction based on the OBE education concept. The reconfiguration scheme of curriculum system for the IoT engineering major of Chuzhou University is expounded in detail, and the relationship between computer system courses is deeply analyzed from the vertical and horizontal perspectives. On this basis, it proposes a measure of hierarchical progression and mutual connection to optimize curriculum construction in terms of teaching content and practical aspects. Through the analysis of practice results, it can effectively promote the achievement of course goals and improve teaching effectiveness.

Key words:computer system ability;complex engineering problems;the achievement of course goals;local application-oriented universities

责任编辑:陈星宇