安徽城乡融合发展能力测度及耦合效应研究

2024-12-05夏岩磊王存烩琪

摘 要:选取安徽省内8个地级市、15个县域经济体2018—2022年数据,构建包含经济发展和社会发展等指标的城乡发展能力评价体系,利用熵值法及耦合协调度模型,对指标权重进行估计并对选取的样本点进行城乡发展能力测度和耦合协调度分析。结果表明,伴随时间推移,安徽省内样本点的城乡协调度不断提高,但总体程度较低;城乡协调发展模式存在空间分布差异化特征。建议深化城乡综合配套改革,打破城乡二元结构壁垒,提升城乡一体化发展能力;推动城乡基本公共服务均等化,引导城市资本、技术、人才等要素在城乡间双向流动;强化技术赋能,提升全要素生产率,通过新质生产力提升区域关联并缩减发展差距。

关键词:城乡融合;发展能力;指标测算;耦合效应

中图分类号:F327"" 文献标识码:A"" 文章编号:1673-1794(2024)05-0001-04

作者简介:夏岩磊,滁州学院数学与金融学院教授,博士,硕士生导师,研究方向:农业科技创新与政策评估;王存烩琪,滁州学院数学与金融学院学生(安徽 滁州 239000)。

习近平总书记在党的二十大报告中明确提出,“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。”“着力推进城乡融合和区域协调发展,推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。”[1]党的十八大以来的十年间,安徽紧抓机遇、发挥区位优势,在城市发展与乡村发展两个维度不断发力,取得了良好成效。从城市发展角度考察,融入长三角一体化效果明显,合肥、芜湖、马鞍山、滁州等八个城市成为长三角中心区城市;合肥、马鞍山、芜湖、滁州等6个城市陆续获批国家级创新型城市建设立项,创新型城市总数位居全国第五;区域创新能力进入全国第一方阵,已由2012年的第15位跻身第8位。在取得多领域、多角度的成绩的同时,应该看到:安徽城乡融合发展还存在“不平衡”和“不充分”的短板:一是省内不同地域之间基于历史发展基础的差异引致的当前城乡融合发展的“不平衡”,二是省内同一地域内部基于不同产业或事业发展基础的差异引致的城乡融合程度的“不充分”。以2022年度县域经济发展情况来替代性地考察不同地级市周边乡村发展情况,可以看到:全省59个县(含县级市)的经济总量排名20强中,隶属于合肥市的5个县(肥西、肥东、长丰、庐江、巢湖市)全部上榜,占比25%,均在前10名之内;隶属于皖东地区的滁州和马鞍山共有3个县跻身前20强(天长、当涂、凤阳),占比15%;皖南地区的芜湖、宣城、安庆共有4席(无为、宁国、桐城、广德)在前20强,占比20%,而皖北地区包含城市众多,却仅有8席上榜,占比40%(其中阜阳占有4席,淮北、宿州各有1席、亳州2席),分布不均衡且均在后10名。从上述发展情况来看,安徽县域经济发展存在着协调性不足的问题,在一定程度上成为全省城乡高质量融合的主要障碍。扫除这种障碍,应从理清障碍形成的过程入手:城乡发展程度不协调、成效不显著,与“城”“乡”之间各自的发展能力及其相互耦合匹配的效果有直接关联。理清影响安徽城乡发展能力的指标因素,形成评价体系进行评估,并进一步考察城乡发展能力的时空耦合效果,有助于探究安徽城乡协调发展的内在动力机制,为实施促进城乡高质量融合的激励措施提供理论依据。

1 文献综述

当前围绕城乡发展能力的研究成果,以城乡单一视角的竞争力研究、农民自我发展能力研究以及城乡一体化研究等议题为主。在城市竞争力研究层面,王沛采取长三角城市群、京津冀城市群等我国五大城市群为样本,探究了城市群竞争力的强弱如何影响商贸流通关系,城市群竞争力对商贸流通业高质量发展会产生显著的正向促进[2];曹蕾构建了评价河南省创新型城市竞争力的指标体系,对河南省内地级市的创新发展程度做测度,发现城市之间差距较大、发展不平衡[3];王昆等以山东省潍坊市为例,采用定性分析方法,对照国家级创新城市的17个定量指标完成情况进行分析,并对存在的研发投入力度不强、基础研究工作不深入、科技攻关关键技术不掌握等短板问题进行了对策提议[4]。在农民自我发展能力层面,罗昊以青年职业农民群体为例,分析该群体的发展困境和制度环境,提出“组织性依附”行动策略[5];纪金雄、李晓倩以女性新型职业农民群体为研究对象,运用熵权法——灰色关联度分析等统计方法分析了发展眼光、学习能力、政策分析能力等因素对农民可持续发展能力的影响作用[6];左停等基于相对贫困视角,采用2018年度6个国家级贫困县建档立卡户抽样数据,建立评价体系,对贫困户脱贫质量和自我发展能力进行关联分析,建议后续巩固阶段应细化扶贫对象、关注资产建设[7]。在城乡发展一体化研究层面,刘旭辉等以上海市为研究对象,分析了国际大都市形态下的城乡融合发展因素,提出对策措施[8];李可桐、李彦平、张苏秋进一步细化分析了城乡物流一体化、供水一体化、文化一体化等领域的问题,将智慧与智能技术运用到相应领域,提出制约发展的瓶颈及促进城乡共同富裕的解决措施[9-11]。

通过文献梳理可以看到,以城市或乡村作为独立主体的发展能力研究成果较多,但是从融合视角将两者联系在一起,采用统一的评价体系进行发展能力的系统测度并以耦合协调的方式探究某个特定区域的城乡融合程度、城市技术或产业溢出与周边乡村承载能力等问题的成果尚处于初步阶段,还需要进一步积累。基于现有研究的可待提高之处,研究试图从上述视角开展分析。

2 城乡发展能力的耦合机理与评价体系的构建

2.1 城乡发展能力的耦合机理

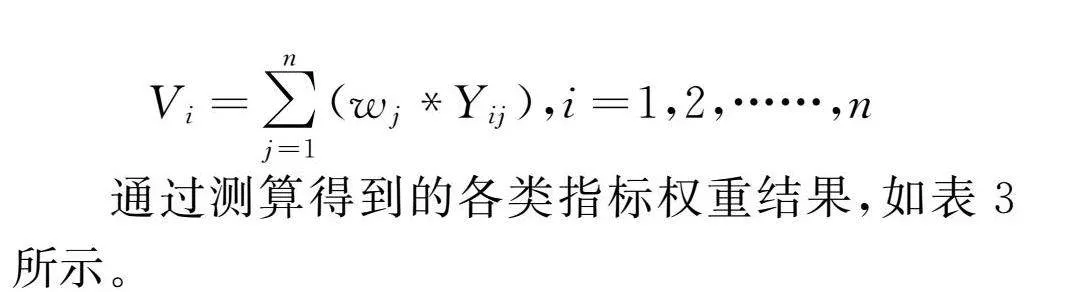

城市和乡村在城乡融合进程中具有同等重要的作用,两者存在着耦合协调、共存共生的互相作用关系。对该关系的探析进行理论溯源,可以上溯到马克思、恩格斯在《德意志意识形态》和《哲学的贫困》中关于“城乡关系”在生产力与生产关系运行中作用的论述。马克思和恩格斯提出了“物质劳动和精神劳动的最大一次分工,是城市和乡村的分离”的观点,认为“消灭城乡之间的对立,是社会统一的首要条件之一”“城乡关系的面貌一经改变,整个社会的面貌也跟着改变”。基于“双循环”发展新格局、乡村振兴以及长三角一体化等国家战略和倡议的目标要求,实现安徽全域层面的城乡深度融合,更应注重“城市发展”和“乡村振兴”协调共生,缺一不可。借鉴国际贸易学对外商直接投资及技术溢出效应理论,当跨国企业通过采取对外投资活动进行技术转移时,由于受到信息共享、生产模仿等多种因素作用,技术转移的行为会给东道国带来正外部性影响,产生技术溢出效应。显然,城市和乡村在各自发展并充分融合的进程中,也存在着这种类似技术溢出效应的正外部性效果。从当前安徽发展现实来看,安徽十六个地级市的城市建设与发展明显高于以县域为代表的城市周边乡村发展,从而城乡融合过程必然要求城乡要素的双向流动、城乡产业的共同发展、城乡公共服务的逐步均等。如果将“城”与“乡”视作两个子系统,那么除公共服务领域外,无论是资金、人才等先进生产要素流动,还是创新性产业转移,对于乡村发展而言,都存在着环境承载、资源配置、要素生产率再提升的承接问题,从而对乡村发展能力提高了要求。只有城乡两个主体的发展能力实现同频共振、耦合协同并在协调进程中不断缩小差距,城乡深度融合的质量与速度就会稳步提升。图1展示了城乡两个子系统的发展能力耦合作用机理。

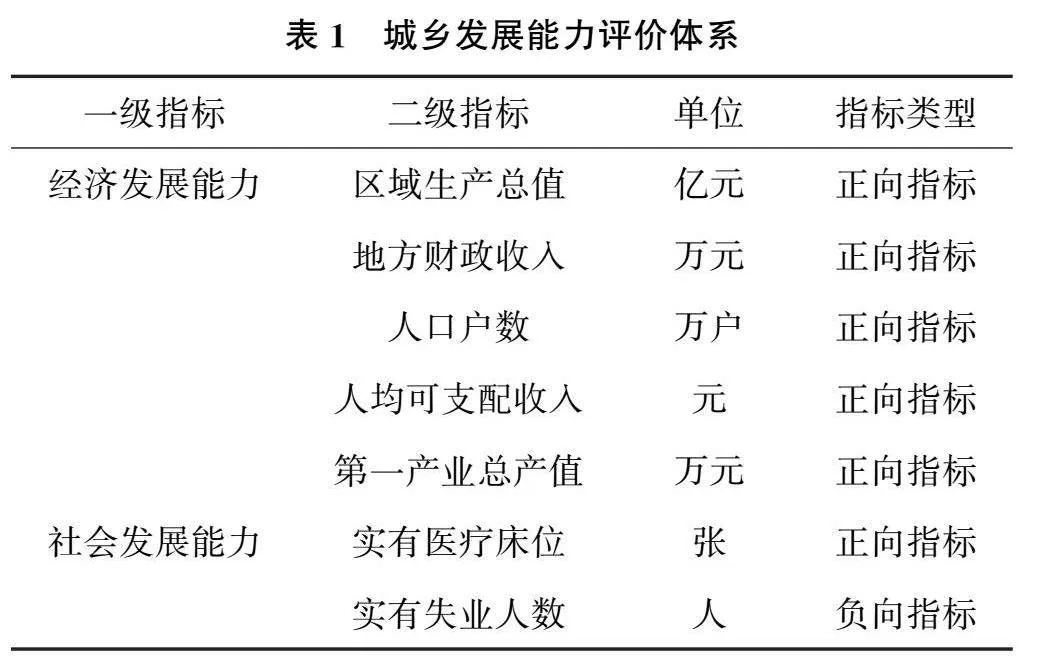

2.2 城乡发展能力的评价体系

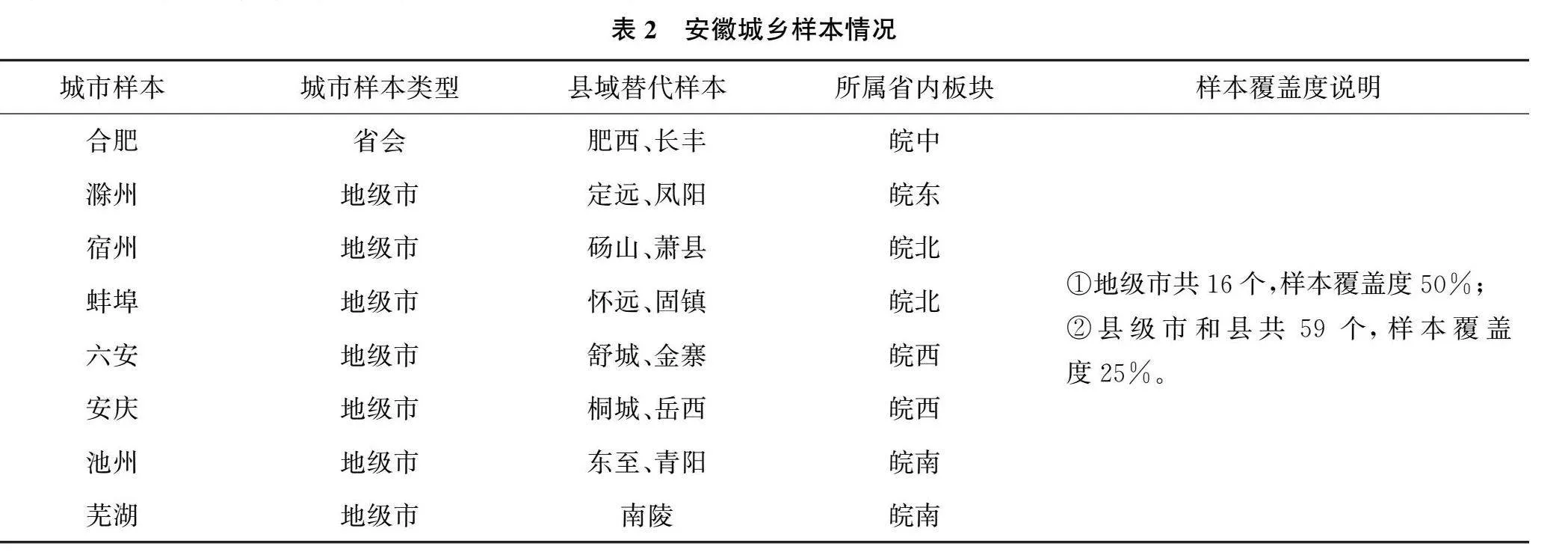

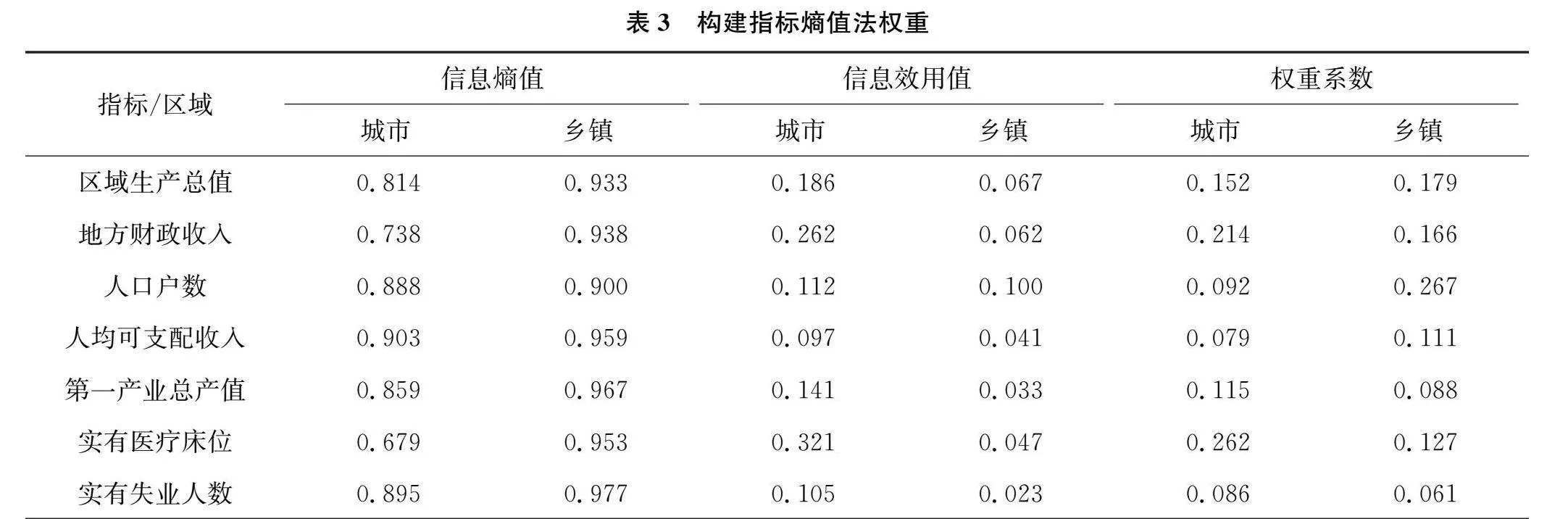

对安徽省内城乡发展能力进行统一测度,需在统一的指标维度下进行研究,从而需要构建兼顾社会经济发展多种因素的城乡发展能力评价体系。参考已有文献提供的研究方法[12-13],构建包括经济发展和社会发展两种能力的一级指标和相应二级指标的评价体系。在经济发展能力测度层面,采用区域生产总值、地方财政收入、人口户数、人均可支配收入等二级指标,同时考虑城乡产业融合重点是农工、农旅等方面的融合,将第一产业总产值纳入体系内;在社会发展能力测度层面,考虑当地所拥有的医疗保障体系和社会保障体系,采用实有医疗床位、实有失业人数为指标。具体指标体系见表1。

确定了衡量城乡发展能力的指标体系,还需进一步确定所需测度的城乡样本。安徽现有地级市16个,包括市辖区45个、县级市9个和50个县。考虑样本覆盖率、数据可得性等因素,按照区域划分,一是分别从皖东、皖南、皖北、皖西抽取包括省会合肥在内的8个地级市作为城市发展情况的考察样本,二是在剔除上述8个地级市的市辖区后,从其所辖的县级市和县中随机抽取15个县域,以这15个县域经济发展情况作为不同地级市周边乡村发展情况的替代。选取的城乡样本见表2。

3 城乡发展能力的研究方法与数据来源

3.1 研究方法及模型

3.1.1 熵值法

熵值法是一种数学方法,用来判断某个指标的离散程度,离散程度越大,该指标对综合评价的影响越大。熵值法也可以被视为一种客观赋权方法,它借鉴了信息熵的思想。这种方法通过计算指标的信息熵,根据指标的相对变化程度对系统整体的影响来决定指标的权重。也就是说,根据各个指标标志值的差异程度赋权,得出各个指标相应的权重。相对变化程度大的指标具有较大的权重。通过对权重的分析,可以明晰安徽省城乡融合发展的优势和劣势,为政策制定者提供针对性建议[14]。

首先,对于城市和乡村两个指标值按照公式(1)(2)进行量纲化和归一化处理,得到标准化后处理的数据。

正向指标:Yij=Xij-minXjmaxXj-minXj(1)

负向指标:Yij=maxXj-XijmaxXj-minXj(2)

式中,i为年份,j为指标序号,Xij为指标数据原始值,Yij为标准化值,max( Xj)和min( Xj) 分别为第j指标的最大值和最小值;当指标值为正向作用时,即所用指标的值越大越好时,采用公式(1),当指标值为逆向作用时,即所用指标的值越小越好时,采用公式(2),经过这样的处理,所有的指标值都会在[0,1]范围内。

其次,计算熵值及差异系数。熵值为eij=-k∑mi=1pijlnpij,kgt;0,0≤eij≤1,其中,pij=Yij∑mi=1Yij,k=-lnn,n为i*j。差异系数为gj=1-eij。

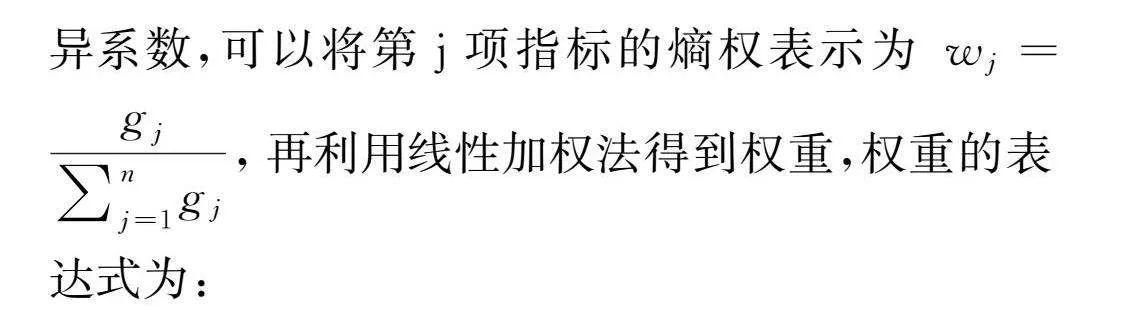

最后,计算权重。根据上一步计算出来的差异系数,可以将第j项指标的熵权表示为wj=gj∑nj=1gj,再利用线性加权法得到权重,权重的表达式为:

Vi=∑nj=1(wj*Yij),i=1,2,……,n

通过测算得到的各类指标权重结果,如表3所示。

3.1.2 耦合协调模型

耦合协调是一个用于描述系统或各要素之间相互作用和协同工作的概念。在一个系统中,各个组成部分之间存在相互影响和相互作用的关系,这些关系可以被描述为耦合。协调则是指各个组成部分之间能够协同工作,实现整体的最优效果。在系统发展中,耦合协调是一个重要的方向,它强调系统内部各要素之间的协同与配合,以达到整体的最佳效果。在城乡系统中,耦合协调是一个重要的概念,它主要关注城乡之间在经济、社会、文化等多方面的相互促进和协调发展。城乡系统的耦合协调,是指城市和乡村两个子系统之间通过相互作用、相互配合,实现整个系统的协同发展。由此,可以把城市与乡镇作为两个系统,通过各自的耦合元素产生的影响定义为城乡耦合协调度,其大小反映了当地政策和发展的作用强度和贡献系数,目的是评判城市和乡村的交互耦合的协调程度。

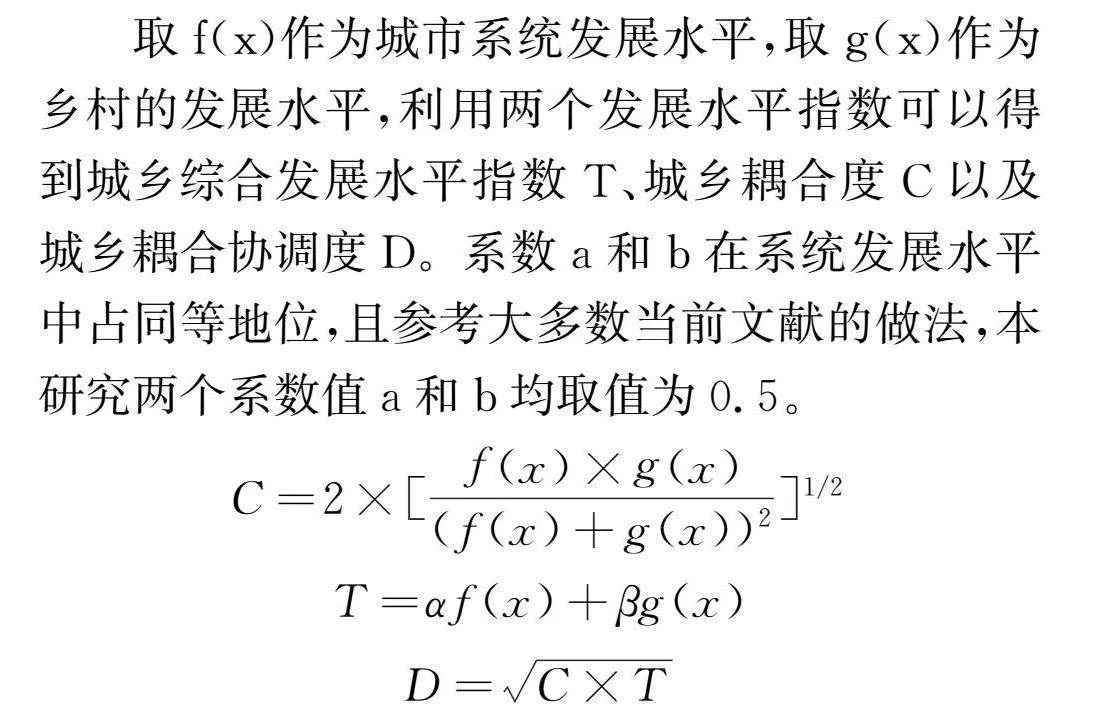

取f(x)作为城市系统发展水平,取g(x)作为乡村的发展水平,利用两个发展水平指数可以得到城乡综合发展水平指数T、城乡耦合度C以及城乡耦合协调度D。系数a和b在系统发展水平中占同等地位,且参考大多数当前文献的做法,本研究两个系数值a和b均取值为0.5。

C=2×[f(x)×g(x)(f(x)+g(x))2]1/2

T=αf(x)+βg(x)

D= C×T

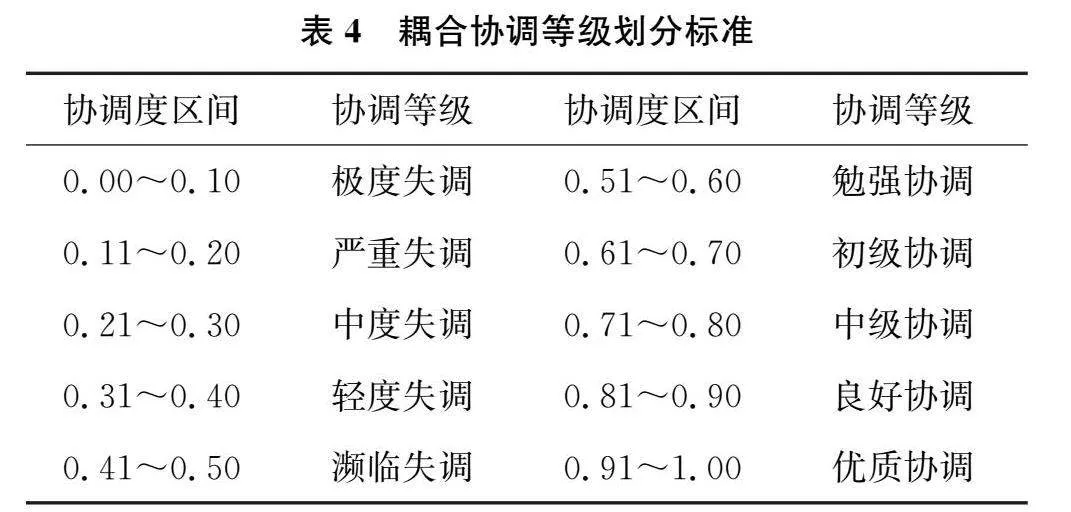

为了更加直观反映城市和乡镇的协调发展状况,参考杨永芳、王秦[15]的研究成果,采取均匀分布函数划分耦合协调度的区间和等级,具体划分标准见表4。

3.2 数据来源与说明

各类指标数据主要来源于三个方面。一是2018年至2023年安徽省统计局公开发布的《安徽省统计年鉴》;二是2018年至2023年安徽省内各地级市发布的《国民经济发展与社会发展统计公报》;三是对于部分缺失数据,采用线性预测和指数平滑等方式进行了估测,补充形成了完整的数据集。

4 安徽城乡发展能力比较及耦合态势分析

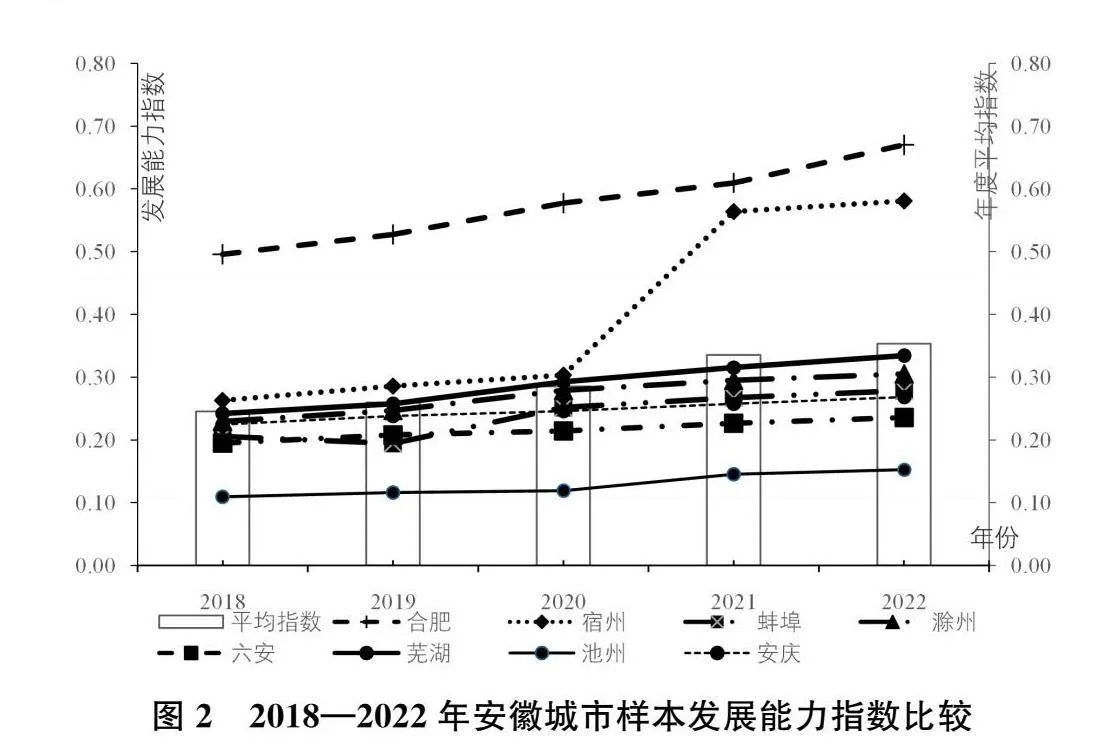

根据抽取的城乡样本点测算的2018年至2022年安徽8个地级市和15个非市辖区的县域经济体发展能力结果,分别见图2和表5。通过对比城乡发展能力,能够考察安徽省域内部的城乡发展非平衡状况及其发展趋势。

4.1 发展能力比较

图2给出了8个地级市的发展能力指数。可以看到,作为省会城市的合肥,发展能力远高于其他地级市,皖南地区的池州市在全部样本中的发展能力最低;除去最高和最低两个样本点之外,其他6个样本的发展能力指数及其趋势较为接近。值得关注的是,在2020年之前,各个样本点的能力位势虽然存在高低差距,但能力指数的增长趋势大体相同;“十四五”规划发布之后,安徽实施皖北振兴战略,地处皖北板块的宿州市的城市发展能力显著提升,明显高于除合肥之外的其他样本点。从不同年度的样本能力指数平均数考察,5个年度样本平均发展能力指数分别是0.25、0.26、0.29、0.34、0.35,呈现出逐年递增的趋势,这与安徽融入长三角一体化、响应“一带一路”倡议、全面实施“全创改”试点政策等密切相关。在实施上述国家战略、倡议的过程中,安徽取得了良好发展业绩,直接提升了省内城乡发展能力,这一结论对于阐释县域经济能力提升同样具有解释力。

表5给出了15个地级市所辖的县域经济发展能力指数,以此来作为周边乡村发展能力的替代性指标。与图2给出的结果相对比,可以看到,作为省会城市合肥的下辖县,长丰和肥西的县域经济发展能力高于其他县;皖东、皖北等地区的县域发展能力指数相对较高,而皖南部分地区总体较低。出现这种现象的原因,可能与皖南地区作为长三角生态屏障的重要支撑城市,制约了工业和制造业发展,从而城市经济总量不大、对乡村的带动和辐射能力较小等因素有关。如,皖南地区的池州市所辖青阳、东至,皖西南安庆、六安所辖岳西、金寨等县的发展能力较低,这些地区均处于山区,限制了其城乡发展与融合的水平。

4.2 时空耦合效应分析

在城乡耦合协调度指标上对选取的城乡样本点进行考察,呈现出一定的空间分布规律和随时间推移而稳步上升的态势。

4.2.1 空间分布特征

一是从全省宏观视角来看,省会合肥及其周边县域的发展程度最好,耦合协同的程度常年保持较高水平且非常平稳;皖西南样本点整体处于较低水平,皖东地区和皖北地区的城乡耦合协同度处于省会和皖西南中间。随着皖北振兴的不断实施,皖北地区的城乡融合程度和城乡协同发展的进程预期将加快,拥有较大的发展潜力。二是从南部和北部进行中观比较,安徽城乡发展耦合协调指数呈现出北部大于南部的现象,说明省内城乡融合发展状况不均衡,见图3。

4.2.2 时间变化特征

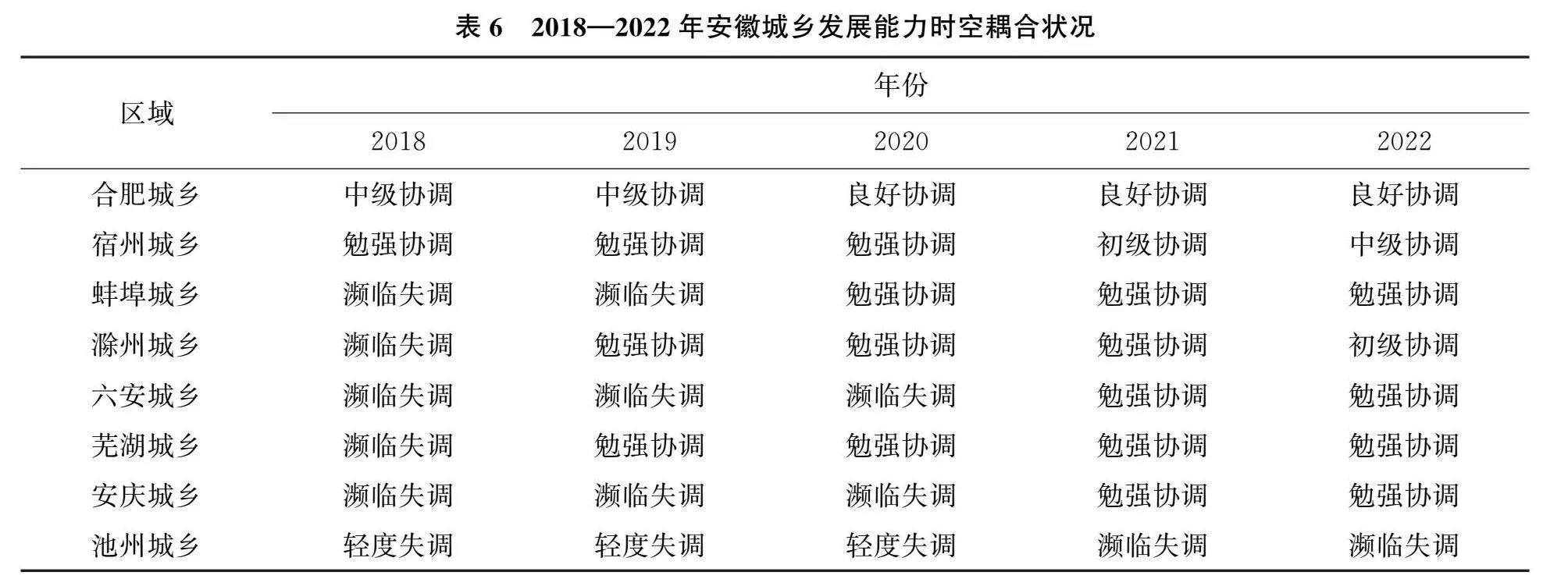

根据耦合协调测算方法,分别计算出2018年至2022年全部样本点的城乡发展能力耦合协调度数值,并按照前文设定的分类原则将其归类,结果见表6。

通过表6可以看到,随着时间的推移,各地城乡发展的耦合协调状况均有所改善,协调程度不断提高。但同样可以发现,省内不同地区的城乡耦合协调度存在较大差异。按照综合排序,可以分为三类,一是以合肥市为代表的城乡协调程度相对较高的地域;二是以宿州、蚌埠、滁州、六安、芜湖、安庆为代表城乡协调程度相对中等的地域;三是以池州为代表的城乡协调程度相对较低的地域。产生时序差异的原因,一方面是县域隶属的城市的带动能力差异,另一方面则是不同地级市与省会合肥的空间距离差异。离省会较远的城市,如池州,难以受到省会城市的辐射影响。另外,以2022年为例,协调度最高值为合肥0.86,最低为池州0.42,分别属于良好协调和濒临失调;处于濒临失调、轻度失调和勉强协调程度的城乡关系占比达到75%,良好协调和中级协调程度的城乡关系仅占比25%,说明省内的城乡协调发展程度处于水平相对较低的阶段,在空间上没有形成良性的互动模式。

5 结论与优化建议

5.1 研究结论

一是随着时间推移,安徽省内各地的城乡协调度不断提高,但是总体水平有待提升。根据选取的样本点进行分析,除省会城市外,大部分样本点的城乡发展能力较弱,城乡融合程度不深,协同发展能力不强。城乡发展能力的耦合协调,体现着城市和乡村之间的平等性,意味着在发展过程中城市和乡村应享有同等的机会和权利。建立平等的城乡关系,可以促进城乡之间的交流与合作,实现资源、信息和技术的共享,进一步推动城乡的共同发展。而这种协调性不足和成效不显著,将在一定程度上阻碍安徽省内城乡高质量融合发展。

二是基于历史基础和各地不同的发展政策导致了城乡发展过程中的割裂,两者的空间关联度较低,呈现出较大的区域差异。城乡发展能力的耦合协调,强调的是城市和乡村之间的互惠性,意味着城市和乡村在资源、产业、人才等方面应相互支持、互利共赢。只有通过合理的资源配置和产业布局,才能充分发挥城市和乡村各自的比较优势,形成互补性的经济体系。现有样本点反映出来的城乡空间互动缺失,城市带动能力和乡村承载能力均较弱,可能会对提高整个系统的经济效益、增强城乡之间的凝聚力等方面造成阻碍。

5.2 优化建议

5.2.1 深化城乡综合配套改革,打破城乡二元结构壁垒,提升城乡一体化发展能力

一是要建立健全城乡一体化的土地管理制度,推进农村土地制度改革,实现城乡土地的平等权益。可以通过建立城乡统一的建设用地市场,完善农村土地征收、集体经营性建设用地入市等制度,保障农民的土地权益,促进城乡土地的合理利用和优化配置。二是要深化户籍制度改革,打破城乡人口流动的限制,推动城乡人口双向流动。可以通过取消城乡分割的户籍制度,建立以居住地为基础的户籍管理制度,实现城乡人口的平等权益和公共服务均等化。三是要加强城乡发展的规划和管理,优化城乡空间布局和功能定位。制定科学的城乡发展规划和管理办法,加强对城乡建设的监督和管理,推动城乡建设的有序发展。

5.2.2 推动城乡基本公共服务均等化,引导城市资本、技术等要素在城乡间双向流动

加大对农村基础设施建设的投入,提高农村交通、水利、电力、通讯等基础设施水平。加大对农村教育、医疗、文化等基本公共服务的投入,提高农村基本公共服务水平,完善社会保障体系。加大财政投入力度,改善农村学校基础设施和教学设备,加强人才培养和引进,建立完善的人才激励机制和服务保障机制,吸引更多优秀人才投身于基本公共服务事业中。

5.2.3 强化技术赋能,通过新质生产力培育促进城乡关联度提升和区域差异缩减

运用数字技术为现代农业发展赋能,构建乡村数字化平台,促进乡村产业的数字化发展。加强城市和农村产业的交流和合作,推动城市和农村产业的互利共赢,通过开展城乡产业合作、共建园区等方式,提升城市和农村的多维度关联度。加强城乡产业之间的技术交流和人才互动,推动科技成果的转化和应用,通过技术赋能和全要素生产率提升,破除城乡二元割裂带来的发展差异,不断促进区域发展协调度提升。

[参 考 文 献]

[1]

习近平.《高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》[M].北京:人民出版社,2022:28-29.

[2] 王沛.城市群竞争力与商贸流通业高质量发展关系——基于我国五大城市群样本数据的实证[J].商业经济研究,2023(16):9-13.

[3] 曹雷.新发展理念下河南省创新型城市竞争力评价研究[J].统计与咨询,2023(3):30-33.

[4] 王昆,辛艳,杨信.国家创新型城市建设的成效评价与经验分析——以潍坊市为例[J].潍坊学院学报,2023,23(3):75-78.

[5] 罗昊.组织性依附:青年职业农民自我发展的实践困境及其策略建构[J].中国青年研究,2023(6):78-84+14.

[6] 纪金雄,李晓倩.乡村振兴视域下女性新型职业农民可持续发展能力研究[J].福建农林大学学报(哲学社会科学版),2022,25(6):30-38.

[7] 左停,李泽峰,林秋香.相对贫困视角下的贫困户脱贫质量及其自我发展能力——基于六个国家级贫困县建档立卡数据的定量分析[J].华南师范大学学报(社会科学版),2021(2):32-44+205.

[8] 刘旭辉,李璐璐,张瑜.上海国际大都市城乡融合发展的现状分析及对策建议[J].上海农村经济,2023(8):23-27.

[9] 李彦平.基于城乡融合发展的城乡供水一体化发展的策略研究[J].河北农业,2023(7):52-53.

[10] 李可桐.乡村振兴视角下城乡物流一体化必要性探究[J].物流科技,2023,46(14):31-33.

[11] 张苏秋.城乡文化融合与共同富裕:基于网络文化调节视角[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2023,40(4):135-142.

[12] 刘荣增,赵亮,陈娜,等.中国城乡高质量融合的水平测度[J].区域经济评论,2020(5):94-104.

[13] 周灿,肖铁桥.县域农业农村现代化与城乡融合的时空耦合及障碍因子——以皖北地区为例[J].云南农业大学学报(社会科学),2024,18(3):14-23.

[14] 夏岩磊,韩慧霞,翟璐.主体协同、报酬溢价与农业科技园区创新能力[J].统计与信息论坛,2021,36(9):98-109.

[15] 杨永芳,王秦.新时代中国区域经济高质量发展评价指标体系构建研究[J].中国软科学,2024(S1):182-190.

Research on the Measurement and Coupling Effect of Anhui Urban Rural Integration Development Capacity

Xia Yanlei, Wang Cunhuiqi

Abstract: Selecting indicator data from 8 prefecture level cities and 15 county-level economies in Anhui Province from 2018 to 2022, a urban-rural development capacity evaluation system including economic and social development indicators was constructed. The entropy method and coupling coordination model were used to estimate the weight of the indicators, and the selected sample points were measured for urban-rural development capacity and coupling coordination analysis. The results showed that with the passage of time, the urban-rural coordination degree of sample points in Anhui Province continued to improve, but the overall level was relatively low; The coordinated development model between urban and rural areas has spatial distribution differentiation characteristics. Suggest deepening the comprehensive supporting reform of urban and rural areas, breaking down the barriers of urban-rural dual structure, and enhancing the ability of urban-rural integration development; Promote the equalization of basic public services between urban and rural areas, and guide the two-way flow of urban capital, technology, talent, and other elements between urban and rural areas; Strengthening technological empowerment, improving total factor productivity, enhancing regional connectivity through new quality productivity, and narrowing development gaps.

Key words:urban-rural integration; development capability; indicator calculation; coupling effect

责任编辑:陈星宇