海纳百川 洪泽芦娃

2024-09-27黄春荣

【摘要】文章通过“芦苇恋歌”系列课程的教育把校内外、课内外学习联结起来,通过拓展型课程,将各学科知识融合起来,形成相互衔接,融合贯通的课程结构,从小学开始就帮助孩子形成更加完备的视角、思维和认知,使他们所学的知识既有学科特点,又有跨界学科关联显现。

【关键词】跨学科;“芦苇恋歌”;学习空间

通过课程开发并打造与之匹配的学习空间培育学生生态文明素养,是上海市崇明区海洪小学开展生态教育一直思考的问题。学校认为自然生长的孩子应该在创新实践活动中释放天性,努力营造多样发展的实践探究活动学习空间,给予学生创新思维再生的氛围。学校着力重构课程体系,凸显课程建设个性,联结、跨界特点。从边远农村孩子认知基础和学习习惯的实际出发,实行低起点、小步子的实施策略,突出国家课程校本化,课程设置突出学生与自然、社会及学生生活的联结。

一、学校概况

上海市崇明区海洪小学校内设施堪为农村同类学校一流,围绕办学特色课程,十多年来学校还建设了电子与芦苇文化创新实验室、理科实验室等,为学校的教育教学开展提供优良的设施、设备,逐步形成了以“芦苇”为媒的生态教育办学特色。学校分别被命名为国家级乡村学校少年宫、上海市教卫党委系统文明单位、上海市绿色学校、崇明区科技特色学校、崇明区乡土课程实验学校等区级以上十多项学校荣誉称号。学校教学质量稳中有升,学校体卫艺科教育在普及的基础上求提高,曾在全国、市和区的多项展评中多次获奖,赢得了很好的社会声誉。

二、建设与配置

全校教师一起参与“芦苇恋歌”学习空间系列课程的建设,统整学校基础型、拓展型和探究型三类课程,整合了学校各学科教学、德育、管理等所有工作,营造出学校浓浓的以“芦苇”为媒的生态教育课程文化氛围。

“芦苇恋歌”跨学科活动空间面积包含:室内300平米、廊道100平米、农园100平米总计500平米。室内空间在四楼,廊道空间在每一层楼面,学农园在操场旁,贴近学生在校学习生活行进轨迹。

室内空间包括:1.芦苇文化厅。模拟湿地、荣誉栏、崇明岛芦苇分步图、芦苇的本体知识、芦苇的文化知识、芦苇手工作品陈列等;2.芦苇创意厅。芦苇贴画、芦苇帘画、芦叶工艺等内容;3.芦苇技工室。学生动手劳动的制作间,学生在这里可以进行芦苇传统用具制作,如扫帚、窗帘等;芦苇现代创意制作,如芦叶印刷、芦花工艺画、芦苇别墅等;4.芦苇探究室。研究芦苇的本体构造、功能以及对崇明岛全域生态岛的作用、和人类之间关系等方面的研究。

廊道空间包括:1.四楼廊道介绍了崇明岛知青围江造田的历史知识和垦拓精神;2.底楼廊道介绍了传统文化中、属地乡镇中以“芦”为媒扬德向上的绘图故事,如三星镇五英雄、西沙田革命的故事等等。

学农园空间包括:芦苇荡、雨水收集、太空种植、一米菜园等劳动及探究内容等。

“芦苇恋歌”学习空间面积恰当、场地位置方便、功能布局明确、环境氛围浓厚,根据课程和学习内容进行相关的设施设备和劳动材料的配置,如学农园的劳动用具、观察箱,芦苇技工室的探究工具、扎扫帚工具等。其次,学校对学习空间进行了整体设计,精心布置,学生一进入学习空间就能心随境转,感受到综合实践活动中该项目学习所特具的人文气息。如芦苇文化厅占据一整面墙的“日出耀东滩,白鹭飘芦荡”画面延伸到地板上的模拟湿地3D代入感极强,让人感受到浓浓的生态岛气息;芦苇创意厅的吊顶是芦苇制作的帘子,像云朵一样自由飘荡,让人心情舒展。创意厅分割成迷宫一样的艺术作品挂墙,一步一画,徜徉在芦苇帘画、芦花贴画、芦叶扇面、芦叶工艺(芦叶吹乐、芦叶动物、芦叶灯笼)之中,细细品味着以芦扬德的端午文化节版面。

三、教育教学功能用途

1.与基础型课程整合

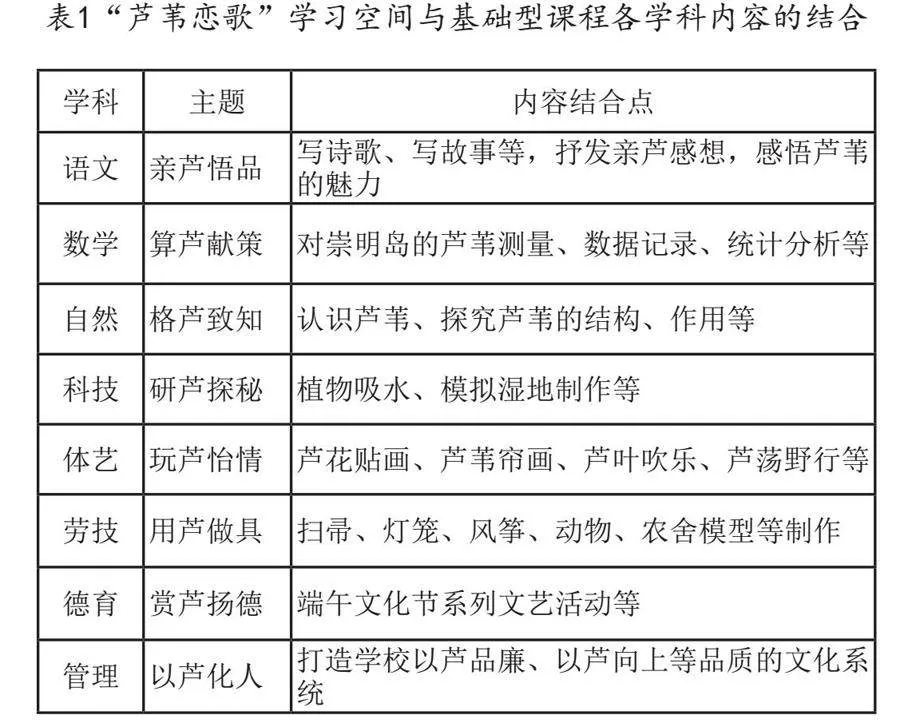

(1)框架内容主线:认识—实践—感悟。框架的主基调:通过认识与感知、实践与体验、感悟与内化传承、创新、弘扬家乡的芦苇文化。(2)见表1。(3)实施策略。课堂教学采用的是乡土化学习策略:用乡土生活问题情境呈现学习任务;用乡土生活情境提供教学过程的逻辑参考;学科课程目标下的教学内容置换。在“芦苇恋歌”学习空间中可以进行相关内容的学习,如数学课堂中崇明芦苇面积的年变化量用折线统计图表示等。

表1“芦苇恋歌”学习空间与基础型课程各学科内容的结合

2.与拓探型课程整合

(1)整合。“芦苇恋歌”学习空间与拓展型课程整合主要体现在:“芦苇恋歌”校本系列课程的开发,一系列“芦苇恋歌”学习活动的开展等,以及 “芦苇文化厅” “芦苇创意厅”“芦苇技工室”“芦苇探究室”等“二厅二室二廊一园”的创建等。(2)“芦苇恋歌”校本课程内容。课程开发力争紧扣学生创新能力点提升要求。本系列课程供小学低中高学生选择学习;每个主题又分为4个板块和1个学习评价,每个板块设计2-4个逐步递进的系列活动。这些系列活动包含观察、阅读、交流、讨论、实验、探究、制作、拓展等,最后通过自评、互评、师评来体现学生的学习情况。(3)实施方式。“芦苇恋歌”校本课程以活动的形式开展教学,活动主要分为集中和分散两种形式。①集中。固定于每周一节的拓展课,并结合端午节全校开展芦苇文化教育主题系列活动。②分散。学校利用课后看护、班团队、午会、双休日等时间开展一些讲座、考察、宣传等活动。校园内小先生宣讲团、小先生实验员在“芦苇恋歌”学习空间对岛内外同行、社区居民进行科普教育活动。

四、“小芦苇”主题综合实践活动案例

“小芦苇”低年级综合实践活动课程是融合基础知识和探究实践的学校特色课程。是学校为一二年级设置的必修综合活动课程。

《屈原与粽子》这一课为例,学习目标有四点:(1)了解有关端午节的美丽传说;(2)了解与端午节有关的民俗民风;(3)了解屈原的爱国情怀和不懈的追求;(4)学会包粽子。

在课前老师让学生在预习单上和家人一起查一查端午节的几种美丽传说;说一说端午节的现实意义;找一找一首端午节的诗词并了解一下崇明端午节有哪些习俗。课后看护时段,首先,老师组织学生以小组为单位,组内交流、小组代表交流的形式让学生感受端午传统节日的文化。其次,以课本剧的形式让学生谈一谈屈原与粽子的故事感想,以及品一品屈原“上下求索,独清独醒”的高贵品格。再次,学生们在家长和老师的指导下,通过观察了解粽子的品种、包法等知识,向长辈学习包粽子,合理分配食材的数量分量等数量关系,说一说碰到的困难并如何克服的体会,最后以粽子的种类分组,赛一赛包粽子的时间、质量。可以说这一堂综合实践活动课充分体现了跨学科五育并举的全科学习育人功能。

五、成效与反思

“芦苇恋歌”跨学科综合学习空间的实践活动,培养了学生科学探索的精神,培育学生乡土情怀,促进学生快乐成长。转变了教师的教育理念,提升了教师的课程开发能力,《基于垦拓精神丰富内涵的芦苇文化课程与活动体系开发的研究》全面实施课程计划的推进,并获区科研成果一等奖。后形成了如“芦苇恋歌”“校园花木”“奇异的蔬果王国”等几本精品课程。学校建立了以校为本、联校开发、校社开发、资源共享的合作机制,丰富拓展课程资源,整合学科资源,为学生的成长创造良好的发展空间,学校的可持续发展有了依托和支持。

【参考文献】

[1]徐扬威.无边界学习空间建构——一位小学校长的思考[J].基础教育课程,2020(23).

[2]张旭亚,殷世东.中小学生具身学习:观点、谱系、原则与案例[J].福建教育学院学报,2020(12).