共生视域下毗邻型景区与城市融合发展研究

2024-09-24王钦安

摘 要:景城融合发展是区域合理分工与共生协作实现资源优化配置和效益最大化的有效途径,也是现代文旅产业发展及目的地建设的基本趋势。基于共生理论框架,阐释了景区和城市融合共生的单元、条件和模式,分析了景城融合发展的内在逻辑机理,再以琅琊山景区与滁州城为例,阐述了其在融合发展中的现状与问题,并以此提出了一体化构建大琅琊山旅游目的地、建设大琅琊山旅游功能区、打造大琅琊山文旅要素体系、塑造大琅琊山文旅品牌形象的发展策略。以期为更多区域的景城融合发展提供理论借鉴和实践参考。

关键词:共生理论;城市毗邻型景区;融合发展;琅琊山景区与滁州市

中图分类号:F590 ""文献标识码:A ""文章编号:1673-1794(2024)04-0028-07

作者简介:王钦安,滁州学院地理信息与旅游学院教授,研究方向:旅游市场与旅游行为,旅游经济运行(安徽 滁州 239000)。

基金项目:滁州市第五届社会科学应用对策研究课题“全域旅游趋势下琅琊山景区与大滁城融合发展的创新突破与时空协同研究”(A2023004);安徽省哲学社会科学规划项目“基于网络表达的安徽省旅游地意象:情感特征、演化机理与优化路径研究”(AHSKY2021D26)

收稿日期:2024-03-20

一、引言

景区是拥有丰富的自然、文化资源及游憩配套资源的特定区域,是人们进行旅行游览、科学研究和文化活动的重要承载体,也是旅游系统的核心构成要素[1-2]。许多景区还与城市相融、相邻或相依,其资源禀赋、景观优势、区位条件和功能特色决定与城市之间特殊的功能关系,具有从事旅游活动和城市服务的双重功能[3],集合了自然生态和城市人文社会的双重特征[4-5]。因此,景区和城市之间如何协调旅游活动、景区发展及城市治理之间的关系,实现其一体化融合共生发展,是当前景区转型升级和城市内涵品位提升中要解决的关键问题,也是政府和学界比较关注的重点课题。在国外,从20世纪60年代起, Lundgren、 Mitehell、Gormsen等学者就运用区位理论、空间相互作用理论等分析了游憩活动区域与周围环境空间之间的相互关系[6-8];本世纪初,Nigel Walford等研究了旅游业位置及发展与在地风景区的相互影响[9]、Costa C研究了旅游城镇建设与城镇规划的彼此协调性[10]。在我国,相关研究起步相对较晚,本世纪初,“景城融合”“景城一体化”等概念逐步在城市(镇)建设、景区规划中得到体现,刘水良、王英、黄利、陈清等从不同角度对“景城一体化”“景城融合”的内涵属性进行了探讨,形成了“ 景”“城”相互独立的主权实体通过某种方式和途径整合成一个体系共同发展的基本认识[11-14];束玉洁、周彬等以典型景区为例探讨了风景区与依托地的适应性演变及协调共生关系[15-16];窦志萍、尹美菊、郭小仪等分析了城市公园和景区实施景城一体化的基本要素和建设路径[17-19];曾寰洋等以杭州西湖为例研究景城融合式发展动力机制及效益评价[20];梁尧钦、闫莹玉、刘晓芳、张迪等以具体景区为例探讨了景城一体化模式下城市型风景区规划策略[4-5,21-22];夏悦、陈清以具体城镇为例研究了景城一体化背景下旅游城市建设要素及空间布局[14,22];王琪从规划视角对特色小镇与旅游小镇景城一体化联动发展进了探讨[23];张静从全域旅游视角提出了建设景城一体的“大华山景区”的基本路径[24]。总体来看,目前国内学界对“景城一体化”“景城融合”的效应、路径、空间布局等做了一定的探索,但研究处于初级阶段,基础概念界定还不明,研究内容涉及还不深,理论体系尚未建立,高质量的实践案例还不足,已有成果多集中在景区规划领域,需要更多的理论及实证来探究景城融入关系及一体化融合发展的机理、路径和意义。

共生理论是由德国生物学家德贝里于1879年提出的,它认为共生单元在一定的共生条件中按某种共生模式形成共生关系,共生单元、共生模式和共生条件为基本要素,其本质是

通过关联与合作最终实现彼此协同发展和价值提升[25]。20世纪60年代以后,学者们将共生理念作为一种方法论,从生物学领域应用到其它各个学科来解决社会实际问题。区域是一个具有多重嵌套结构和复杂系统的地域空间,区域间通过要素与流场等会形成交互式的共生关系[26],城市毗邻型景区是于城市建成区范围内,与城市相融、相邻或相依,兼有城市公园绿地日常休闲、娱乐功能的风景区,虽然旅游风景区与城市是空间上的两个地域单元,但它们会以产业要素和功能匹配为枢纽,形成相互影响、相互作用、相互嵌套共生关系。积极将城市和风景区有机融合,推动旅游业与城市经济、社会、文化等要素之间的互动融合,是提升各自综合效用最大化的有效路径,也是实现区域协同与持续发展的重要模式。琅琊山景区在空间上是与滁州市主城区紧密相连的5A景区,本文以琅琊山景区和滁州市区为实证对象,从共生理论视角,以促进旅游景区和毗邻城市融合发展为主题,探索其融合发展的内在机理、现状问题及应对策略,以期为更多区域的景城融合发展提供理论借鉴和实践参考。

二、城市与风景区融合发展的内涵探讨

近年来,随着经济、社会、文化、科技的不断进步,人们的生活品质也不断升级,作为其承载空间的城市与景区随之优化和重构,许多景城关联地方明确提出将城市与景区融合发展、协同推进,通过区域化旅游目的地建设和管理,来适应新时代旅游发展趋势、旅游市场新需求。景区与城市融合发展也是一种区域发展模式,其内涵属性不同专业的学界都在积极讨论,总体认为,在特定地理环境和社会经济条件下,景区与城市作为一个明确的旅游区域,以独特的方式把彼此空间的资源有机联系起来形成文旅产品体系,从而提高各自整体发展竞争力和内涵品质,其重点在于将“景”“城”协同共建、融合共生,把旅游功能和城市功能叠加打造,形成一体化可持续发展的区域格局。尤其是相互毗邻的景区与城市之间,在空间结构、功能呈现、设施布局、景观风貌、文化内涵等方面更具有相互依存、彼此关联、功能互补的特殊关系,实施融合发展定是彼此产业价值链的最大化的内在需求。

从理论层面上看,城市是一个完整的生活系统、生产系统和生态体系,其丰富的自然和人文景观以及完善的基础设施、公共服务设施和周到的服务,本身就是吸引旅游消费重要的要素,将城市作为旅游目的地来发展具有天然优势,城市能自然形成特殊方式及产品体系的旅游类型,甚至旅游与城市产生共享互推发展之势,形成旅游型城市体系。景区是以游憩及相关活动为主要功能的区域场所,它通过旅游资源、旅游设施及基础设施提供相应的旅游服务,一般是旅游消费的较强吸引中心,也是文旅产业区域的辐射中心,景区文旅业发展会全面影响周边城市整体经济发展和综合形象提升,甚至成为城市或地区支柱性产业。因此,区域城市化与旅游业发展具有客观的内在一致性,城市与景区间存在着相互需求、“双向赋能”的密切联系,在遵循产业发展规律的前提下,在更深程度、更广范围、更高层次上融和发展,共同创造出满足人们对美好生活需要和期待的新业态、新价值和新产品,是符合科学逻辑的旅游产业组织模式。

三、城市与风景区融合发展的共生理论分析

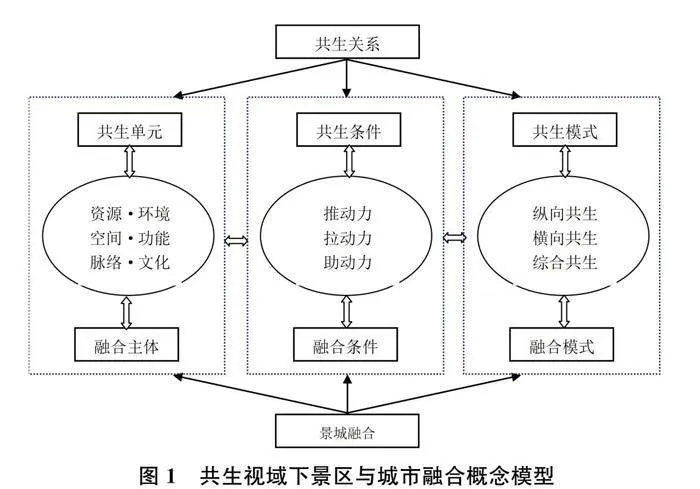

共生理论的基本理念是强调多元协同、互惠共生、共享共存,这与景区和城市融合的内在逻辑具有很好的契合度与适宜性。毗邻型景城之间的融合共生系统是由二者之间的共生单元、共生条件与共生模式共同构成,其中,共生单元是景区与城市之间的关联因子和要素,共生条件是景城之间共生实现的内外部动力及影响因素,共生模式是景城之间相互的作用及基本形式(图1)。

(一)共生单元

1.空间一体。城市空间作为景区业态功能区和旅游服务支撑区,景区作为城市重要的功能组团和生长节点,让它们形成相互依存、融合交错的空间联系。让景城从生态空间、产业空间、文化空间、休闲空间等维度进行链接融合,形成一体化的文旅空间格局,打造既能满足城市居民生活需要,又能满足游客旅游需求的综合性、多元性空间。

2.功能叠加。景区和城市都是社会经济发展过程中形成的满足居民或游客意愿的功能体,它们的功能叠加融合后会相互完善、互相补充,能合力提升游客和城市居民生活、游憩休闲承载水平。城市有产业发展、设施建设、文化承载和景观打造等功能,对景区高质量发展及游客多样化需求有承载功能,是区域旅游设施和服务依托的大本营,景区是城市生态文明的重要组成部分,也是城市居民休闲游乐的重要场所,景城功能有机融合与完善,共同建设高品质的旅游目的地和居民居住地。

3.资源整合。旅游资源是区域旅游存在和发展的基础要素,也是区域旅游整合的重要内容。景区拥有可供游客观赏、体验和利用的自然景观、人文景观、文物古迹等资源。城市具有古建筑、古街区、非物质文化遗产、当代建设风貌等资源,随着现代旅游内涵和范畴的拓展,旅游资源正逐渐渗透到城市各个角落、各个业态和各项设施,餐饮美食、娱乐休闲、商业购物、夜市街区、喷泉灯光等都已成为游客的吸引物。景城作为一个旅游区域整体,把旅游空间的资源要素有机融合起来,形成具有新结构、新功能、新效益的旅游系统或旅游地域综合体,向旅游者提供完整的旅游需求。

4.环境共创。旅游环境是旅游和旅游业发展所需的生态环境和社会环境。旅游业的发展离不开优质旅游环境,景区拥有自然景观、人文景观,比较集中的居民和游客共享游憩环境,城市是人类生产、生活、游乐等社会活动密集的复合环境,它们都是人类活动的载体,景城环境以创新、协调、绿色、开放、共享“五大发展理念”为引领,从生态、美学、景观、社会和文化方面和谐交融、良性互促,可形成人类活动共生体和宜居、宜业、宜游、宜养的主客共享承载环境。通过政府、行业及当地居民共商、共建、共管、共享优质旅游服务环境和营商环境。

5.脉络融通。景城之间基础设施、公共服务设施规划和建设融合,一体化打造交通、通信、电力、给排水等区域衔接脉络体系。构建景城之间便捷顺畅、有机衔接的通道网络体系,让人流、物质流、能量流、信息流通畅顺达。联通景城间的轴线、廊道及沿线建筑、树木花卉、灯光照明、架空构件、特色水系等进行景观化打造,将通道功能、照明功能与景观展示、观光游览进行融合叠加。合理设置道路、地面管网等通道设施的宽度、坡度、曲率等技术指标,营造出丰富、有趣的景观变化和空间流线,为游客和居民提供良好的通行和游乐具身体验。

6.文化融合。文化是旅游的灵魂,也是城市的灵魂,景城要坚守文化品位,一体化融通共同文脉要素和构成体系,通过深入挖掘城市与景区的文化特质,提炼共同文化符号,来表征地域文化内涵。通过景点、设施、街区、建筑、通道、文创、美食、演艺等要素将文脉进行物态化、活态化和业态化呈现。将景区人文历史融入城市特色打造和文化品位提升中,将城市的历史遗迹、文物古迹、传统街区进行科学保护和合理旅游开发,让城市文化气质以文旅产品形式在特色街区、游憩景区向主客展示,通过景城文脉互相融通、衍生来共同彰显和延续地域文化,让主客群体在生活和游憩中得到精神体验和文化记忆。

(二)共生条件

按照共生理论的基本要求,共生系统形成必须具备一定条件:一是共生单元之间要具有一定的时空关联性,以及二者之间关联共生发展的自然或人工载体与界面;二是共生单元之间存在各要素流动的内在逻辑和主观需求;三是促使共生关系和结构产生正向作用的外部动力和客观驱使。

就景区和城市融合共生发展具体而言,在其空间格局及发展演变过程中,二者之间的功能体现、资源特点、发展环境、联系脉络、文化内涵等都具备内在的时空联系和共生平台,是以文旅产业发展为纽带,以打造主客共享的美好生活环境为核心,以景城高质量可持续协同发展为目标的多元交织、多重互动的共生体系和融合载体。文旅产业具有高度的融合性和流动性,景城文旅发展必然伴随着人、物质、资金、信息、能量和文化等要素的动态扩散与聚集。随着现代文旅业的快速发展和消费者行为不断改变,游客需求呈现多样化、个性化和品质化特征,在文旅消费市场质量和数量双重扩张态势下,文旅业态需要不断衍生和拓展,区域产业链也需要不断调整和优化,新型城市化建设及多产业融合增效已是大势所趋。加之现代游客已对景区和城市的概念日趋模糊,而对旅游目的地的概念认知日渐凸显,全域化、综合化、一体化旅游目的地共建共管既是景区和城市发展的内在需求,也是区域整体发展中各利益相关者职能发挥和利益诉求实现的有效协调。因此,借助现代科技手段、遵循市场运行和文旅产业发展规律,全方位激活区域现代产业发展中的文旅基因,景城携手共建高质量一体化的全域旅游目的地体系已是形势所驱。

(三)共生模式

共生模式是各共生单元之间相互作用的行为方式或结合形式,反映共生单元之间的要素交流关系以及能量互换关系。把共生思想渗透到景区和城市融合发展领域中,就其相互关联性、行为方式和组织模式看,可分为:与区外的纵向共生、景城之间的横向共生和区内外关联的综合共生三种模式。

就纵向融合共生角度而言,同一地域的景区和城市的发展,除自身资源、产品、设施、管理等因素外,还取决于由客源市场、外部通道、区域形象等因素构成的外部环境[26]。区域整体实施文旅业要素的优化配置和全面整合,通过各自内部要素结构的重组推进区域文旅一体化共生,并在拓展文旅市场、优化通道体系、提升地区形象这些共生界面上彼此合作、共同谋划、整体推进,从而产生显著的规模效应。就横向融合共生角度而言,景城共生单元之间持续多边多向互动协调练就产业“内功”,合力共建文旅体闲空间,创造更强的产业竞争优势,形成以文旅产业发展和居民人居环境提升为纽带,在空间上密切关联、资源环境上互为依托、设施上共建共享的旅游目的供给体系。就综合共生角度而言,就是以景和城发展为核心,将文旅产业发展有效融入到区域经济、社会、文化协调发展及区域高质量发展的大格局中,在壮大本身的同时带动周边地区及各级旅游功能体的发展,形成全域多层级旅游系统,从而产生增长极式的辐射带动作用和“溢出”效应。

四、琅琊山景区与滁州城市融合共生发展现状

琅琊山景区与滁州城区在空间上紧密相连,景区历史人文资源丰富、自然景观优美,有“生态净土、文化名山”之称,有“天下第一亭”醉翁亭、“千年古寺”琅琊寺等头部资源,是国家5A级旅游景区、国家级风景名胜区和国家森林公园。滁州城区区位优势明显,位于南京都市圈内,是长三角一体化发展城市群之一,现形成以主城区为中心,来安、全椒、乌衣为副中心的大滁州城基本格局。近年来,在实施景城一体化联动发展中,取得一定的成绩,但也存在一些值得认真思考和需要提升的问题。

(一)景城融合共建共创认识高度还不够

滁州城区为了提升城市品质,改善居民生活、工作、休闲环境,在加大城市建设力度的同时,积极争创了全国文明城市、全国园林城市、国家卫生城市等“国字号”品牌。滁州市政府也提出了以琅琊山风景区为依托,打造经济繁荣、山水相连、生态优美、宜人宜居的大滁城发展思路。但从《滁州市城市总体规划(2012-2030年)》和《琅琊山风景名胜区总体规划(2011-2035年)》来看,编制具体内容相互衔接度不够,一体化融合度不高,基本处于各自为政的规划编制,景城相依相生的特殊关系及融合发展的内在逻辑不凸显。在城市规划中,虽然将琅琊山景区作为滁州城市发展结构的重要功能组团,但相互毗邻交错的景城建设单元在项目的布局、建设管理、资源统筹、功能融通等方面基本是各自为战、各行其道,融合共创、协同共建、耦合共生及旅游化内涵展现上还显不足,尤其是交通体系方面,对于进入琅琊山景区的通道体系标准明显不够、停车及游客服务功能明显不够。琅琊山风景区规划中,对其城市形象提升功能、产业带动效应及旅游要素承接方式等重视不够。

(二)景城融合项目建设实施力度还不足

在项目建设中,城市和景区基本是独立运作,城市建设更注重建筑规模及城市生产、生活功能,对旅游业发展的要素承接、功能延展及景城一体内涵嵌入不足,建筑物与设施旅游化功能融合不够,景观化设计、建设和管护水平不高,导致城市旅游目的地属性不强,对景区旅游承载功能不够,城市旅游形象不突出、地域特色不鲜明、旅游市场吸引力不强。而琅琊山景区本身又受空间及土地利用限制,旅游接待设施提升滞后,具有吸引力的项目和设施不足,满足不了现代游客品质化、多样化的消费需求,在很大程度上会影响国家5A级旅游景区的高质量可持续发展。

(三)景城融合共建客源市场水平还不高

滁州城区是游客上下琅琊山景区的途经之地,但目前城区对景区游客黏度不够,客流、物流、资金流互动流通不足。景区对城市旅游流量引入力不大、“溢出效应”不足,山上游客如流,城里不温不火,存在景城“两重天”的局面,大量游客来到琅琊山景区,也止于琅琊山景区,半日游转一圈或周边吃一顿饭就离开,很难留住过夜或续程客人,景区游客只是城市的过客,没有产生乘数效应式的在地消费,呈现景区旺丁城市不旺财的结果。景区醉翁亭、琅琊寺等享誉海内外顶级资源点为城市扬名不力、引流不足,滁州城区目前还只是“旅游过境地”,不是“旅游停留地”“旅游消费地”。

(四)景城融合产品业态整合力度还不大

随着慢游及休闲度假时代的到来,越来越多的城市从全域旅游和泛景区思维出发,提出“城市就是一座大景区”的建设理念,景区和城市的文旅产品与服务特色各具、功能互补,人们在景区游乐之后,更希望深度体验在地城市地域文化及风土人情。从产品及业态来看,琅琊山景区和滁州城区协同整合力度不大,景城全域化、全链条、全要素、全时段的深度融合协同不够,产业抱团发展、业态相互补充、产品联动构建的合力不足。尤其是城区高质量的文旅生产要素配置和业态时空布局不足,景城文旅要素分工、空间布局优化和时空协调力度不够,“醉美滁州、亭好滁州”品牌形象内涵填充及现实彰显不足,其品牌识别度和远程知名度不高。城区影视城、花博园、奥体中心、宋城美食街、1912主题街区等游乐点还未串珠成链成片,产品和服务对琅琊山景区助力、互补和联动效果不显著。

五、琅琊山景区与滁州城市融合共生发展提升建议

在长三角一体化发展和安徽省深化文旅融合彰显徽风皖韵加快建设高品质旅游强省的趋势下,围绕大琅琊山(琅琊山景区+大滁州城区)旅游目的地的高质量建设目标,着力破解景城共建共创认识不足、规划建设实施力度不够、客源市场共建水平不高、产品业态整合力度不大等问题,秉承文旅全域发展、景城融合共生推进的理念,加快供给侧改革,以景城一体化规划布局、品质化建设管理、差异化构建产品体系、整体化打造形象和系统化营销推送为重点,形成城景共融、共生、共创的可持续发展新格局,推动滁州文旅业从景点景区建设向综合性服务目的地打造转变。

(一)景城一体化布局大琅琊山旅游目的地

景城一体化布局有利于区域文旅业整体发展及空间格局优化。1.以琅琊山风景区为依托,以打造经济繁荣、山水相连、生态优美、宜人宜居的大滁城旅游目的地为目标。滁州城区建设要凸显“围绕旅游、融入旅游、服务旅游”的功能定位,让景区和城区资源整合、脉络相通、文化协同、功能叠加。2.顶层谋划设计一体化的大琅琊山景区发展蓝图,采取大景区建设管理的逻辑理路,修编和衔接《滁州市城市总体规划》和《琅琊山风景名胜区总体规划》,从“城市外建景区”向“城市中建景区(点)”的规划路径转变,实现城市发展与5A景区建设同频互动、协同发力、相互添彩,让旅游功能和城市功能耦合协调、相得益彰,景区旅游和城市旅游高质量协调发展。3.基于琅琊山景区资源价值及区域环境分级保护的特殊性,按照景城一体化统筹的思路,将景区建设受限部分的开发项目、基础设施、服务设施,转移到城区及景城连接区块规划布局。4.将占地面积较多、原始地表改变较大、环境污染破坏较重、产品原真性不强的游乐项目、餐饮设施、住宿设施、购物设施等分散到城区与城市功能叠加布局。既可以丰富城区的游憩功能及业态类型,拓展景区空间范围,丰富文旅产品体系,又可以解决5A级景区建设和运营中项目开发和环境保护的现实矛盾。

(二)景城一体化建设大琅琊山旅游功能区

区域文旅产业既是一个空间要素综合体和产品要素综合体[28],文旅休闲功能是城市功能的重要回归。1.加强景城文旅功能区优化协调,把空间资源要素有机融合起来,全域化布局文旅产业要素和产品体系,聚力建设大琅琊山旅游功能区,形成“景中有城、城中有景、城景交融”的基本格局。2.加强景城各自功能承接与合理分工,实施“白天山上活动为主体,夜晚山下活动为主体”“静态活动山上为主体,动态活动山下为主体”“山上体验山水之乐,山下享受都市之欢”的景城分工协作机制,系统化构建“山上引流、城内留客”景城融合文旅消费功能区,让原真性山水文化体验与高质量城市激情游乐相得益彰。3.根据景城各自资源环境优势错位打造文旅业态及产品体系,琅琊山景区应发挥生态优势,凸显醉翁文化特色,充分利用丰富的人文资源、优美的自然景观,打造原真性、原生态、亲自然、静场景、慢旅游、深体验的产品体系和环境氛围,充分展示“文化名山、生态净土”的景区形象。在醉翁亭景区、琅琊景区、丰乐亭景区适当布局文化体验、科考研学、宗教祈福类项目,在龙华景区、龙尾山景区、凤凰湖景区适当布局康体运动、休闲度假项目,在普贤景区、清流关景区适当增加大健康体验、户外游乐、乡村休闲类项目。4.滁州城区要彰显文旅休闲功能,提升中心城区文旅业产业功能的首位表现,把城市建设与文旅功能构建有机融合起来,将“全国优秀旅游城市”与“琅琊山5A景区”一体化同步创建,充分发挥全国文明城市、国家园林城市、国家卫生城市等“国字号”品牌的文旅溢出效应,着力打造成为长三角生态康养、休闲度假的聚集区和大琅琊山文旅服务的消费承载区,推动中心城区的价值更新和品质提升。

(三)景城一体化打造大琅琊山文旅要素体系

优质产品和服务是市场竞争取胜的底层逻辑,景城一体化打造优质旅游服务管理体系,高标准完善旅游基本要素体系,充分释放产业链各要素活力。1.高品质推进文化旅游多业态、全产业链发展,高质量打造“必吃”“必住”“必购”“必玩”“必秀”的产品与服务体系;把城区作为大琅琊山景区的大游客中心、综合服务功能区来打造,建设一批“城市游憩商区”“24小时游乐区”“打卡圣地”,让游客融入本地生活场景、进入市民休闲空间,主客共创美好游乐空间,共享景城“烟火气”。2.擦亮“靓滁城”,将城市街区、建筑群、园林、河湖、干道,变成充满温度与情感的游乐区或景观带;点亮“夜滁城”,打造“夜间休闲区”“夜景观赏区”,丰富和满足主客夜间游憩、月光消费、自媒体展示等需求的项目和产品类型,繁荣滁城“夜间经济”,丰富“夜游生活”。3.挖掘现有资源和设施潜能,将影视城、花博园、奥体中心、宋城美食街、1912主题街区、图书馆、博物馆及城市公园、居民聚集区、城市商圈等打造成主客共享、互动游乐的消费聚集区、游憩活动的亮点区和看点区。4.强化地方元素和在地文化赋能产品和业态,用文化元素和场景氛围提升产品的品位和层次,利用时尚创意及现代科技将地域文化打造为可消费的氛围和情绪。景城共建沉浸式、交互式主题特色文化休闲街区,场景化、娱乐化打造醉翁文化体验区、儒林文化体验区、地方非遗文化体验区。5.以畅通为目标,统筹构建景城内外交通运输网络体系。外部建设衔接过境高速、周边机场、高铁、水运码头等快进交通网络,内部景城路网、通道体系一体化布局,形成安全、舒适、畅通、靓丽的慢游交通体系。开通汽车站、火车站链接主要景区、热点消费区等直达旅游公交专线。

(四)景城一体化塑造大琅琊山文旅品牌形象

品牌形象是由旅游目的地各要素交织而成的游客综合评价和总体印象,包括游客感知形象和目的地投射形象,它们相互之间会产生互动与循环[29]。文旅业已从资源导向阶段迈向了形象驱动阶段,高品质品牌形象及塑造是影响游客关注度及偏好选择的重要因素,景城一体化构建旅游目的地的品牌形象并实现其有效传播,是其融合发展的重要组成部分。1.提升游客在目的地感知到的实体景观和切身服务,要充分展示“醉美滁州”的“美”,“亭好滁州”的“好”,从游客思维视角、需求导向逻辑出发,依托资源、环境、设施、产品、场景等为游客提供良好体验和优质服务,通过景城融合来相互赋能、相互增彩、相互彰显,从而打造大琅琊山景区的主体形象,让景区为城市扬名,城市为景区留魂,共同提升知名度、美誉度和影响力。2.树立“城区即景区、建筑即风景”建设理念,建设好城市“地标区”“打卡地”“美丽街区”“精品街道”,打造好汽车站、火车站、高速路口、景区入口等的“第一印象区”场景和氛围。景城链接通道要实施高标准亮化、美化和景观化,让所有通道成为靓丽风景线,尤其是连接琅琊山景区和中心城区的琅琊路、清流路、会峰路、龙蟠大道、西涧路,要打造成为名符其实的旅游景观大道。3.最好的旅游形象是人,人人皆旅游形象,要提升从业人员队伍和民众的好客度,热情好客的滁州人对远道而来的游客发自内心的释放善意、温暖和热情是形象展示的重要元素。4.政府、景区、企业要重视区域整体形象构建与投射,对“醉美滁州,亭好滁州”的主题宣传再斟酌、再丰富和再凝练,深入挖掘和演绎知名度高、在地性强的醉翁亭文化元素,整合景城及周边其它文化因子,进一步优化目的地形象定位及精准表达,构建IP鲜明、主题突出、内涵丰富、社会感知好的目的地形象。5.在自媒体传播及信息碎片化时代,改变笼统刻板的信息推送,要充分利用当下融媒体技术,主动契合游客的消费主张,循环推送、及时更新旅游动态,发布清晰的旅游供给信息,及时响应游客的消费诉求,畅通供需、主客之间的互动交流通道。借助“一亭一文”的文化效应及知名度,提升景城文旅活动的醒目度和注意力,最终树立起独特、鲜明和亲切的旅游目的地形象。

六、结语

文旅产业发展中不同空间和业态的相互融合渗透是未来的一个基本趋势,共生理论不仅探索了风景区和城市融合的机理,深化了文旅业发展规律的认知,也为推动景区和城市一体化发展提供了的实践指导。在长三角一体化高质量发展及安徽省深入推进旅游高质量发展的趋势下,认真对标国家5A 级旅游景区质量标准和国家优秀旅游城市、国家全域旅游示范区基本要求,在理清景城融合共生发展单元、环境和模式的基础上,结合琅琊山景区与滁州城区实际,以加快景区和城区一体化高质量可持续协调发展为目标,全面审视了景城融合发展现状,探索了景城融合发展的突破方向与实施途径,构建了通过景城合理分工与共生协作实现资源优化配置和效益最大化的大琅琊山景区新发展格局,以谋求大琅琊山景区高质量可持续发展和滁州区域旅游格局的整体优化。

[参 考 文 献]

[1]

张小东,陈志禄,韩昊英.中国风景名胜区空间分布特征及其影响因素[J].南京信息工程大学学报,2024,16(3):386-393.

[2] 贾建中.风景名胜区功能定位与国家保护地体系[J].中国园林,2020,36(11):2-3.

[3] 温亚.城市型风景名胜区边界缓冲带设计:以南京钟山风景区为例[J].中国住宅设施,2019(6):30-31.

[4] 梁尧钦,沈丹.城市型风景名胜区协调发展规划策略:以唐山南湖风景名胜区为例[C]//中国城市规划学会,贵阳市人民政府.北京清华同衡规划设计研究院有限公司,2015:250-260.

[5] 闫莹玉.景城一体化模式下城市型风景名胜区规划策略探讨:以洛阳龙门风景名胜区为例 [D].许昌:河南农业大学,2023.

[6] Lundgren JO J.Tourist impact on island entrepreneurship in the Caribbean[C]//Publication Series (Conference of Latin Americanist Geographers), 1973:12-19.

[7] Mitchell L S Lovingood P E.Publie urban recreation :An investigation of spatial relationships[J].Jourmal of LeisureResearch, 1976, 8(1):6-20.

[8] Gormsen E.The spatio-temporal development of intemational tourism ;atmpt at a center periphery model[M].In aconsummation tourism preservation ,Chet , Aix- enProvence, 1981:150-170.

[9] Nigel Walford.Pattems of development in tourist accommodation enterprises on farms in England and W ales[J].App-lied Geography ,2001 ,21(4):331-345.

[10] Costa C. An emerging tourism planning paradigm? A comparative analysisbetween town and tourism planning [J]. International Journal of Tourism Research,2001,3(6):425-441.

[11] 刘水良,尹华光,袁正新.景城一体化发展研究[J].城市学刊,2016,37(4): 42-47.

[12] 王英.文旅融合背景下的乐山景城一体化战略分析[C]//中国旅游研究院,携程旅游集团.四川大学旅游学院;成都理工大学工程技术学院,2019: 508-512.

[13] 黄利.景城一体化发展视角下的城市型风景名胜区转型发展探讨[J].城乡规划,2020(3):98-105.

[14] 陈清,姚学辉.景城一体化背景下国际旅游城市建设研究:以九江市为例[J].美与时代(城市版),2021(12): 87-88.

[15] 周彬,董杰,杨达源,等.近郊型风景名胜区与依托城市协调发展研究:以南京钟山风景名胜区为例[J].地域研究与开发,2007(5): 85-88.

[16] 束玉洁,章锦河,王浩,等.风景区与依托地的适应性演变关系分析[J].世界地理研究,2009,18(2): 161-168+145.

[17] 窦志萍,杨芬,和旭.“景城一体”城市型旅游目的地建设研究:以昆明为例[J].旅游研究,2015,7(3):5-9.

[18] 尹美菊,周艳,尹华光.张家界景城一体化建设路径研究[J].边疆经济与文化,2015(9): 12-14.

[19] 郭小仪,戴彦.公园城市背景下景城空间融合发展研究:以达州市犀牛山景城融合区为例[J].城市住宅,2021,28(4): 66-69.

[20] 曾寰洋,陈亚颦.杭州西湖景城融合式发展研究[J].保山学院学报,2022,41(1): 70-75.

[21] 刘晓芳,韦希,于琪,等.景城融合型风景名胜区详细规划探索:以厦门东坪山片区为例[J].规划师,2023,39(3): 109-116.

[22] 张迪,郑洁,刘静波. 公园城市理念下山地城市景城融合规划设计初探:以达州市铁山景城融合规划为例[C]//中国城市规划学会,成都市人民政府.面向高质量发展的空间治理:2020中国城市规划年会论文集(15山地城乡规划).中国建筑规划研究院西部分院,2021:91-99.

[22] 夏悦.景城融合视角下的云南鸡足山城镇空间布局研究[D].西安:西安建筑科技大学,2018.

[23] 王琪.旅游小城镇景城一体化发展研究[D].呼和浩特:内蒙古财经大学,2022.

[24] 张静,司少锋.景城一体融合发展打造“全域旅游”华阴模式[J].西部大开发,2019(1):122-127.

[25] 熊海峰,祁吟墨.基于共生理论的文化和旅游融合发展策略研究:以大运河文化带建设为例[J].同济大学学报(社会科学版),2020,31(1):40-48.

[26] 毛长义,张述林,田万顷.基于区域共生的古镇(村)旅游驱动模式探讨:以重庆16个国家级历史文化名镇为例[J].重庆师范大学学报(自然科学版),2012,29(5):71-77.

[27] 滁州市琅琊山管理委员会.关于上报琅琊山国家森林公园2019年度工作总结的报告[EB/OL].(2020-04-07)[2023-12-15].

https://www.chuzhou.gov.cn/public/2681571/1109367314.html.

[28] 尚雪英.区域旅游产业布局优化研究[D].兰州:西北师范大学,2008.

[29] 王钦安,曹炜. 基于凝视理论的皖南国际文化旅游示范区投射—感知形象对比分析[J]. 三峡大学学报(人文社会科学版),2022,44(6):46-53.

A Study on the Integrated Development of Adjacent Scenic Spots and Cities in the Perspective of Regional Symbiosis

——Taking Langya Mountain Scenic Spot and Chuzhou City as Examples

Wang Qin’an

Abstract: The integrated development of scenic spots and cities is an effective way to realize the optimal allocation of resources and the maximum benefit of regional rational division of labor and symbiosis cooperation, and it is also the basic trend of the development of modern tourism industry and touristic destinations. Based on the symbiosis theoretical framework, this paper explains the units, conditions and modes of the case, analyzes the internal logic mechanism, and figures out the current situations and problems. At last, it puts forward the development strategies to have a better future in order to provide theoretical and practical implications for the integration between them.

Key words:Symbiosis theory; Adjacent scenic spots and cities; Integrated development; Langya Mountain Scenic Spot and Chuzhou City

责任编辑:李晓春