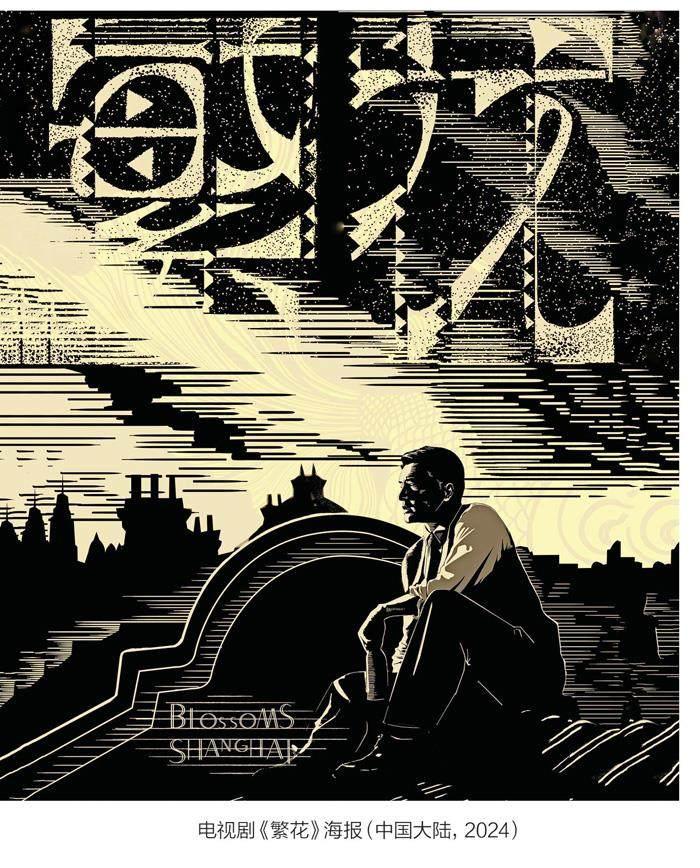

《繁花》:食、色、音交响的当代“清明上河图”

2024-06-18李永涛陈旭光

李永涛 陈旭光

《繁花》绽放,俨然一阙致敬当代中国改革开放桥头堡上海的年代绝唱;《繁花》谢幕,不啻一场色香味俱全的“海派食味”文化盛筵。

直观而言,《繁花》的导演王家卫以高度作者性、风格化、电影化的语言,以及诗意化表现性场景,非情节剧化的叙事结构,讲述了20世纪八九十年代社会变革中的上海和上海人。但对于导演王家卫而言,或许只有两个时代令其念念不忘地反复呈现,繁复雕凿:一个是20世纪60年代,另一个是20世纪90年代。这也是王家卫大部分电影的主要年代背景,正如美国当代电影理论家大卫·波德维尔在《香港电影的秘密——娱乐的艺术》中所言:“王家卫作品的重心,是时间的题旨。时间以许多不同的面貌出现,如变幻的无常,当下的短暂,同时发生事件之间神秘的共鸣,记忆与怀缅而生出的渴求。”[1]

与之同时,“中国文化中的饮食,在其本质上与中国古典美学精神是相通的。一方面,由于中国文化注重宗法伦理,注重现世的日常生活,所以整个中国人的生存方式并非超出日常生活,而是与日常现世生活有密切联系……所以中国的古典美学精神,不仅通过音乐、舞蹈、建筑、园林、绘画、书法等艺术形式表现出来,而且更多地是通过饮食等人们的日常生活行为表现出来,所以其美学观念总是与每个人的人生观、道德观联系在一起,而不大讲求超功利的静观和迷狂”[2]。

从某种角度看,《繁花》可谓食、色、音一体交相呼应、谐振共鸣的令人叹为观止的“清明上河图”:其“食味景观”不仅彰显百姓日用即道的中华优秀传统文化孕育的美学精神,更契合上海本有的将商业文化与市民文化融为一体的“海派文化”气质;那些形形色色的男女角色造型、扮相及腔调,经由王氏特色光影技术的加持、赋魅与升华,于时空变动、光阴流逝与电光石火间产生灵光永驻的魔幻效应;嵌入其中并萦绕始终的各种音乐,更凸显承载传播“中国故事”的影音世界之于上海形象塑造的重要性,由此达到余音绕梁的美感。毋庸讳言,《繁花》影像表现风格的时尚感性气息,流光靓丽、热气蒸腾的生活浓度进一步强化这种“清明上河图”式的感性美学景观,“它通过唯美化的画面处理,时尚的人物装扮,豪华的美术道具摆设,高亮度的超现实光感设置,打造繁复奇丽、奢华浮夸的画面,突显炫目耀眼、富丽堂皇的风格。这种风格承载了世俗文化、感性张扬和崇尚物质、身体和视觉消费的主题,实际上是现代性世俗平民文化的题中应有之义”[3]。

一、异彩纷呈的“海派食味”浮世绘

生于上海并在5岁时随父母迁居中国香港的王家卫,可谓“海派文化”的记忆守望者,《繁花》也成为播撒其浓郁乡愁意绪的“食味景观”。1985年,加拿大地理学家Porteous刊文正式提出“气味景观”(smellscape)概念。类似于视觉印象,“气味景观”即以气味为媒介,通过嗅觉感知方式来营造一种动态的、可复现的景观意象。[4]食味容易唤起过往记忆,并成为寄寓乡愁的渊薮,而“食味景观”则进一步将嗅觉与视知觉融为一体,凝塑为固定的可反复重现的视觉大餐;“食味景观”本然是王氏电影光影叙事的常备题材与审美空间,诸如《重庆森林》(王家卫,1994)“午夜快车”店做的厨师沙拉、《春光乍泄》(王家卫,1997)的台北饶河夜市、《花样年华》(王家卫,2000)的“金雀餐厅”及大排档的云吞面,都反映了王家卫不仅是地道的吃货食客,更是熟稔“饮食男女”之味的审美大家。

《繁花》以和平饭店为原点,以黄河路与进贤路为双轴,延伸到外滩一号亚细亚大楼与牯岭路,拓展至青浦、川沙与崇明等周边,融入上海本帮、苏宁淮扬菜系与港粤风格的食味意象,串联了上海外贸、股市、浦东开发、文旅融合等产业发展,将半个世纪以来上海的当代变迁嵌入其中,如此以点带面,由面而体,多维度多角度全方位地会聚成呈涡旋式升降沉浮的穹隆体视听盛宴。剧中食色男女出没于进贤路和上海黄河路,如此织造了一个20世纪90年代的具象上海:进贤路上漫步的是土生土长的上海人,以本帮风格为主,充满浓郁的烟火气息和地道的风土人情。黄河路上则聚集了来自五湖四海的红男绿女,处处车水马龙,家家霓灯闪耀;黄河路吃的是商机钱途和人情世故,进贤路吃的是海纳百川和人间情义。宝总代表着吃泡饭长大的一代人的肠胃记忆和不同年代的泡饭混搭,从最底层的泡饭萝卜干,至泡饭酱菜,乃至一碗泡饭六叠菜的“宝总泡饭”,成为代际间身份认同与餐饮标记的缩影。而粢饭、油条、大饼、豆浆则一直作为上海早餐的“四大金刚”,与生煎、小笼等夯实着上海恒久绵延的口味底蕴。当流动的光明送奶车点亮晨间的市井声息,光明盐水棒冰、光明冰砖则成为夏季的流行标志;七宝的糟鱼、川沙的鸡爪、崇明的糕,外加香味扑鼻的油墩子,既成为四季主打小吃,也是餐桌上的陪衬。“热气羊肉”是上海人冬季进补的首选,从改革开放之前的大暖锅变为20世纪90年代下海热潮滚滚而来的铜炉火锅,进而衍生出“霸王别姬”“干炒牛河”“仙鹤神针”“船王炒饭”等掺杂着资本博弈和阶层变迁的噱头菜品,外围则罗列着“火焰大王蛇”“青鱼秃肺”与“苔条黄鱼”等“海派风格”的亘定风味,如此彰显着“海派食味”的包容度。

贯穿《繁花》全剧始终,缝合连缀起汪小姐与宝总情感线的无疑是排骨年糕,“鲜得来”排骨年糕不仅属于汪小姐和宝总单独吃饭的地方,更是他们5年沪港商贸情谊的见证。正如爷叔喜好上海人最爱的“杏花楼”定胜糕,出现于宝总生日场面上的创建于1928年的老牌“凯司令”,与“红宝石”一样代表着上海两个屹立不倒的蛋糕老品牌。如此诸种,拓展增容了“海派食味”的年代感。“中国饮食文化在其审美观念上,表现为对‘味的重视和对‘和的追求。中国文化的审美意识其最初起源于人的味觉器官,这从‘美字的本义可以看出。”[5]《繁花》美食品类繁多,本帮与港粤相映成趣,依托于上海街衢里弄与周边地带而书写了一幅可视化的风味谱系。从年代性、地方性、差异性等方面,它们此消彼长,争奇斗艳,既是地方风味食物的评比大赛,也是时代消费格调的变奏曲。同时,各种食味通过大哥大、传呼机、座机、程控电话等通信工具过渡衔接,经由电车、公交车、三轮车、货车、出租车、火车、飞机等交通工具穿梭往来,将其具象化为承载着上海城市文化记忆书写的主要内容与载体,再借助王家卫独具特色的光影与叙事技巧,融合成这一经典影视孤品,编缀着20世纪90年代生机勃勃、欣欣向荣的“海派食味”浮世绘。

“王家卫的拼凑美学、零碎片段及非线性的叙述手法为他换来后现代主义者的标签,但他其实又并非是后现代的无国界风格……直接表现了20世纪90年代上海的都市空间。”[6]《繁花》重现了20世纪90年代上海作为我国改革开放的前沿阵地与深度链接全球的国际大都市的“海上繁华梦”,铺叙了海纳百川、兼容并蓄的海派商业文化精神并编缀着颇具烟火底气的里弄平民与工薪阶层的日常生活,辅之以“老克腊”爷叔及两位嬢嬢这更为出彩的配角,将1949年前上海滩的那段掺杂着洋行买办、洋泾浜腔调、黑道大亨、一掷千金豪赌输掉一条街、两女共侍一夫及周而复的长篇小说《上海的早晨》所描述的1949年后社会主义改造与投机倒把的诸多前尘往事有机衔接起来,摹绘出一个更为风情万种的“海派”百年浮世绘和上海版的“清明上河图”。

二、参差对照的角色群像

扑朔迷离的沉浸式叙事与交互性镜语,犹如时下影游文旅产业的广告片,可谓王家卫极为欣赏的“新感觉派”小说大家施蛰存的拿手绝活;参差对照的角色造型与叙事技巧,更使得其不负“世界上最浪漫的电影人”[7]的称号。《繁花》中的女主群像,不仅群芳争艳,个性鲜明,而且妍蚩好恶,殊为惊艳。无论李李与汪小姐,抑或玲子和雪芝,乃至卢美琳、小阿嫂、小江西,莫不糅争强斗胜与柔媚可爱为一体,融果敢率直与机灵聪慧于一炉。她们不再是《海上花列传》中的书寓女子,亦非茅盾《子夜》中的交际花,而更像是周天籁《亭子间嫂嫂》与徐《风萧萧》的混合体。

“上海通常被看成一个破碎的主观的万花筒,在时间上总是变幻着。”[8]《繁花》通过金浆玉醴的镜头语言,扑朔迷离的光影叙事,营造了万花筒般的红男绿女,不仅复原了20世纪90年代上海溢彩流光的蓬勃生命力,更还原了时代中人姹紫嫣红的艺术形象,焕发着各具特色的性格魅力。“四种女性(传统型,幻想型,事业型,进步型)是在都市上海的背景下一一展示的,所以上海城就逐渐有了性别特征。”[9]之于《繁花》第一人称叙述者与男主人公阿宝而言,至真园老板娘李李属于事业型女子,汪小姐则趋近传统型女子,“夜东京”老板娘玲子犹如进步型女子,雪芝则仿若幻想型女子,她们从四个向度投射着阿宝的性别想象,并建构着其情感结构与理想构形。而阿宝心有所属的那个她始终是雪芝,人如其名,含霜履雪又芝兰玉树,成为他可望而不可即的初恋原型,且取了个与阿宝童年玩伴贝蒂一样的英文名。雪芝如此编造的虚假身份,用以成为贝蒂角色的借代,如此构成令剧中人与局外人皆感遥不可及的镜像神话;而李李犹如孤岛,不知其来处,去处亦成空,留下却是当时已枉然的回味,源于“王家卫式的人物,每个都是孤岛,大部分没有家人,有的话关系都不太和谐。……王家卫这样营造孤岛:他的主人公的感觉不属于户外,更多时是困于室内(家中或就酒吧、食肆)。场景的塑造表达了一种高度的封闭感,窄窄的场面加添了一份自闭。他的场景是幽暗的舞台,拿照相做譬喻,背景就是一个模糊化的舞台(像放大光圈或者用长焦镜拍摄的人像沙龙照效果),凸显了放在前景的主角的脸容,又或者在空洞的舞台上,大大的空荡布景比对角色的渺小孤独。”[10]宝总亦不见家人与亲人,唯有众人皆醉我独醒的淡漠腔调与踽踽而行的落寞背影。他与李李注定成为“孤岛上海”文化象征的彼此“孤岛”。

《繁花》处处以花喻人,开篇“独上高楼,最好是在夜里”,结尾示“我们知道自己在每个春天,会开出什么样的花;也知道秋天一定不会结出什么样的果。但我们依然会期待,下一个冬去春来,繁花似锦。”一如原著小说中作者金宇澄于小说序言中语:“繁花就像星星点点生命力特强的一朵朵小花,好比树上闪烁的小灯,这个亮起那个暗下,是这种味道。”在上海,这座自带魔力的摩登都城,一席席莺莺燕燕的花酒,如此辗转半生,尽看满城风雨蘸繁花。至真园魏范二总包房中绽放的蜡梅花香气扑鼻,李李站在陈逸飞的仕女油画前仿佛“人面桃花相映红”,玲子“夜东京”包房里的彩色百合香气袭人,而汪小姐更像是滚滚红尘中的带刺玫瑰,掀起一股浓郁风潮;她们的发型亦如花一般争奇斗艳,汪小姐的大波浪吻合其洒脱果敢的个性,李李的民国月份牌式烫发自带妩媚冷艳风格,玲子的短发暗示其伶俐机敏,菱红的短发则符合其直率刻薄的个性,如此繁花似锦,自然落英缤纷。“王家卫的剧情,往往给人物与情境塑造出生动的对应关系。”[11]《繁花》剧中人以食为天,男主人公女主人公们与食味之间,通过参差对照而凸显关系亲疏远近、人格高低贵贱。如宝总的“干炒牛河”与魏总的“黄鱼捞面”,前者需要精细火候,后者“吃面不吃汤,厨师泪汪汪”,成为对照而不讽刺的经典桥段,用以制造戏谑闹剧。魏总从一掷千金的“霸王别姬”沦落为“黄鱼捞面”,其与汪小姐创业日日吃面馆,在一定程度上堪为从炙手可热富二代到落魄潦倒创业者的历程缩影。宝总与汪小姐特有的“排骨年糕”与魏总、范总和汪小姐的面条,也是创业者殊途同归的对照。《繁花》的对照镜语,尤注重食味组合的年代味与仪式感,同一个“热气羊肉”,阿宝与雪芝团坐在一群人中的“洪顺兴”大暖锅,成为他永生难忘的回味,正因蒸汽氤氲、面目模糊而生成一种为时空阻隔而生成的朦胧美,并奠定了剧情主题内蕴层面的悲情基调;阿宝与李李、强总与玲子都去品尝过的铜炉火锅,则与怀旧毫无瓜葛,反倒成了阴谋阳谋、监视窥探的暧昧把戏。

“中国的饮食,正是在某种意义上寄寓了中国人的哲学思想、审美情趣、伦理观念和艺术理想。这样,中国饮食文化的内涵,就已超越了维持个体生命的物质手段这一表象,从而进到了一种超越生命哲学的艺术境界,成为科学、哲学和艺术相结合的一种文化现象。”[12]《繁花》将诸多餐饮场景连缀起来,显示了导演王家卫娴熟的场面调度能力和叙事架构章法。《繁花》第一集埋设了“414股票”与“A先生”的伏笔,自后剧情任由沪深港(澳)台四地游刃有余地穿插藏闪。黄河路商贾云集的20世纪90年代,从口味竞逐、股市对标而至黑道出马、澳门欠赌乃至负债抵押给中国台湾放债人林太,意味着地理与籍贯结缘的东方商帮之间的纠葛,从明清民国而延续至今,成就一番经济风云与商帮战争。如此草蛇灰线,令“食味景观”为主、花团锦簇的剧情更为吸引人。梅萍好不容易上位,即为爷叔买了“凯司令”点心,玲子和宝总去青浦朱家角带给爷叔的是“杏花楼”的定胜糕,汪小姐给夜叔的早餐是寻常的粥和小菜。镜头熨帖自然,一闪而过却也惊鸿一瞥。

爱情如同食物,爱情如同店铺,并保持着流动性。[13]《繁花》出场人物如许之多,运行时空如此之广,穿插事节如此之繁,故事枝杈之密,塑形出神态各异、丰满立体的形象性格,捏合成千红一窟、万艳同杯的主题意蕴,缝合出皱褶细密却又错彩镂金的“上海表情”,播撒着叠翠流金、惝恍绰约的视听享受。

三、沉浸式乐曲营造的视听盛宴

《繁花》的叙事镜头沉浸感十足,诸如阿宝第一人称独白“腔调”就创造了一种怀旧氛围浓郁的包裹深度,而这种氛围也是王家卫电影的一贯特点,因为“记忆的印记未必以具体事件重演,而可能是一种氛围,一种情绪”[14]。沉浸感还体现在交互与反复呈现的镜头画面上,比如金花与梅萍的告密,因所处时代关系和行为动机迥然,人格高低贵贱亦一目了然;阿宝与汪小姐遭遇的车祸,于重复中凸显肇事因果的差异性。宝总和强总逐鹿股市与阿宝和“麒麟会”的媾和,既惊心动魄,也各有千秋。诚如美国当代电影理论家大卫·波德维尔所言:“王家卫往往把这些周而复始的场面堆在一起,以突出其重复。”[15]

加拿大社会学家欧文·戈夫曼在《日常生活中的自我呈现》中将人们进行社会表演的区域分为“前台”和“后台”,“前台”就是人们进行表演的地方,“后台”则是为前台表演做准备不让观众看到的地方;根据表演目的之不同,“表演”分为“误导的表演”和“神秘的表演”。[16]《繁花》剧中蔡司令与“金凤凰”老板娘、“麒麟会”与“414股票”、爷叔与阿宝、A先生与李李、两个嬢嬢与爷叔、窗边李李与楼下阿宝等人物间的微妙关系,置于限知视角间的“潜在对话”而形成涟漪不绝的互动性,充满极具张力的戏剧性;同时,阿宝四次下厨房所表现出来的沉浸式叙事深度,又将富有年代感的饮食文化有机衔接起来,构成“舌尖上的海派”。

“王家卫跟同行一样,亦利用音乐这道板斧。他这方面也许受过音乐录像的影响,最明显的是他几乎把整场戏都配上流行歌曲。”[17]《繁花》将20世纪90年代中国大陆与港台金曲、戏曲及乐曲汇聚一堂。王家卫擅于用音乐营造视听盛筵,如汪小姐为了宣传“三羊牌”,特邀时装编辑、香港摄影师和模特吃饭,酒桌上唱的是王杰的《安妮》;宝总为“三羊牌”造势时,邀请的歌手是当时因春晚享誉大江南北的国民偶像费翔,唱起《冬天里的一把火》;宝总与麻老板为了生意推杯换盏时,在卡拉OK唱的时代励志金曲《爱拼才会赢》。这些流行歌曲既为剧集发展推进起到画龙点睛作用,又婉转表达了人物心境或处境,更契合人事所处的年代背景,并将观众带入那个俯首即为希望、触手即是商机的年代。

流行金曲也是剧中男女角色的命运间奏曲。当阿宝与汪小姐站在爱情与事业的人生岔道口,寄寓汪小姐心声的是歌手王菲的《执迷不悔》,与她对宝总的一往情深相得益彰,而歌手张学友《偷心》,则隐含诠释了阿宝从不轻易吐露内心世界的性格。宝总和初恋雪芝约会,一同去吃大暖锅,大众饭店里播放的就是1979年歌手李光羲在央视演唱的《祝酒歌》;宝总与雪芝再度重逢中国香港,两人身份与地位倒换,蓦地响起歌手温兆伦《随缘》,由此宣告了两人关系终结,再无10年之约。阿宝的发小陶陶和小阿嫂在楼梯这一逼仄空间中的调情,契合歌曲《路边的野花不要采》,而陶陶这牯岭街上卖水产的小人物,一首赵传的老歌《我是一只小小鸟》足以道尽其人生真谛。剧中其他配乐还有张雨生《我的未来不是梦》、Beyond乐队《不再犹豫》《光辉岁月》《喜欢你》《遥望》、姜育恒《再回首》、陈百强《一生何求》、王杰与叶欢《你是我胸口永远的痛》、草蜢《红唇的吻》《忘情森巴舞》、中国摇滚乐的扛鼎之作即黑豹第一张专辑主打歌《无地自容》等,与剧中所反映的时代中人的生活际遇、情感变动、命运走向等存在着此起彼伏,交相呼应的联系。

戏曲音乐也是王家卫电影配乐中惯常运用的素材来源。《花样年华》就使用过京剧、越剧、苏州评弹等选段,以求还原彼时上海的生活语境。《繁花》第一集片头阿宝扮演者胡歌登上阁楼邂逅了小说原作者金宇澄,其背景戏曲是京剧《贵妃醉酒》的“海岛冰轮初转腾”,演唱者即上海京剧院“梅派”大青衣史依弘,她在剧中扮演了玲子楼下的史老师。史老师在家里播放的越剧《红楼梦》之徐玉兰“徐派”唱腔代表作《宝玉哭灵》。《繁花》大结局处,出现了“程派”《锁麟囊》唱段“这才是人生难预料,不想团圆在今朝”。

除了京越二戏,主打沪语方言的《繁花》也免不了出现沪剧唱腔。玲子、菱红、葛老师等一帮人在“夜东京”同吃圆台面时,唱的“为你打开一扇窗”,来自孙徐春主演的沪剧电影《昨夜情》选段。1986年,一部沪剧《逃犯》横空出世,不胫而走,红遍大街小巷,之后又被拍成8集电视连续剧《昨夜情》。该剧热播盛况不亚于《繁花》,尤其那首风靡一时的主题曲《为你打开一扇窗》,更是闻名遐迩,成为当时最流行的沪剧唱段之一。“昨夜情、今朝思、千古恨、痛断肠,走出迷津回首望”,也预示了玲子与宝总的结局。《繁花》还有一处沪剧选段是汪小姐、宝总在爷叔家与两个嬢嬢搓麻将时出现的《燕燕做媒》。《燕燕做媒》为上海人民沪剧团于1952年创作的改编自赵树理小说《登记》的现代戏沪剧《罗汉钱》,讲述了自由恋爱的主题,即表面做媒,实质是燕燕表明个人心迹,非常吻合汪小姐和宝总的情感关系。

《繁花》中还选用了一些20世纪90年代曾经风靡一时、红遍大江南北的影视主题曲。比如黄安的《新鸳鸯蝴蝶梦》,是1993年中国台湾电视剧《包青天》的主题曲,“昨日像那东流水,离我远去不可留”,极为契合“繁花落尽终成空”“落花尽日随流水”的主题旨趣。潘伟源作词、王文清作曲、陈百强演唱的《一生何求》,是1989年首播的TVB电视剧《义不容情》的主题曲,该剧曾获“全球最多华人收看的电视剧集奖”。温兆伦在《繁花》中也客串了一回出席至真园开业剪彩典礼嘉宾的“温兆伦”。第16集回溯宝总与玲子的东京往事时,二人先是去了东京银座的俱乐部,背景音乐是石川小百合唱的1958年由岛耕二执导的《在有乐町见面吧》的主题曲《相逢有乐町》;宝总街角偶遇玲子,传来了日本创作歌手小田和正演唱的《突如其来的爱情》,徐徐撩开二人的那段东京情缘。《突如其来的爱情》作为《东京爱情故事》的主题曲,在20世纪90年代火爆整个亚洲,是当年日本最畅销单曲之一,历史榜单第8名,销量270万张,也宣示着宝总与玲子割舍不断的一段情缘佳话。由此可见,“与音乐录像的渊源,再一次把王家卫与大众娱乐挂钩,不过,他的风格其实改造了公式。他没借此推销乐曲,反而令乐曲成为角色身处气氛的一部分。他说过,希望人家平时听到曲子,便联想起影片的那个时刻。这个想法着实大胆:乐曲勾起某种幻想,这幻想里头,就有对片中幻想场面的记忆。而且,王家卫视觉风格的精准与形式结构,是音乐录像难得一见的”[18]。

“王家卫作品都围绕百无聊赖的孤独角色,而伴随他们的往往是哀怨缠绵的音乐。”[19]音乐确实能够体现王家卫影像艺术美学追求的声画合一。音乐不仅凸显故事的年代感,增强人际疏离感和心理落差感,更是生成镜头画面沉浸感的必要手段。诸如爵士、拉丁与探戈等风格音乐,也是王家卫酷爱的精彩配乐。如电影《阿飞正传》中的My Shawl,Jungle Drums与日本配乐大师梅林茂为电影《一代宗师》(中国大陆,2013)、《2046》(中国香港,2004)创作的La Donna Romantica,Dark Chariot等,再度重现于《繁花》剧中,如此交互搭配,意味着“技术精湛的导演不可能只懂墨守成规,因没有两个情况会完全相同。经验老手不只知晓惯常手法与解决问题的方式,还懂得将之应用在新的情况之中——也许先制造难题,再巧妙地克服它。技艺要求灵活与变通,想象力少一点也不行。普及美学所推崇的直接及震撼效果,往往是精雕细琢不露痕迹地制造出来的。娱乐片的艺匠在明确规范内运用想象力,也就是中国人称之为‘雕琢的过程。不惜一切追求创意到头来可能变成烂摊子,但默默改良传统手法,不仅能使艺术形式更丰富,还可使观众的感性更敏锐”[20]。

结语

“口之于味也,有同耆焉;耳之于声也,有同听焉;目之于色也,有同美焉。”[21]无论错彩镂金、繁简得当的“食味景观”、琳琅满目的餐饮街衢地理,抑或五花八门的风味小吃与充满烟火气息的弄堂档口、参差对照的角色形象及其草蛇灰线般的剧情推进,甚至沉浸意味十足和代入感极强的乐曲,电视剧《繁花》不仅代表了互联网时代影视剧对中国文化创意的深耕细作与对“海派文化”精神的弘扬创新,更为广大受众开拓了捕捞记忆与想象世界的无限可能,充实着植根于“舌尖”与“嗅觉”上的认知需求和消费热忱,成为“中国故事”步入“想象力消费”时代升级迭代的佳作。

“想象力消费”就是指受众(包括读者、观众、用户、玩家)对于充满想象力的艺术作品的艺术欣赏和文化消费的巨大需求。互联网时代的“想象力消费”,不同于人们对现实主义作品的消费需求,它主要表现为青少年受众对于超现实、后假定性美学类、玄幻、科幻、魔幻类作品的消费能力和消费需求。[22]《繁花》带动了一大批美食与景点,重现20世纪90年代琳琅满目的“海派食味”地图,炮制出令人赏心悦目的“气味景观”,用以致敬灵光消逝、芳华不再的那个年代,萦绕着怀旧意味十足的想象力消费视镜;塑造了姹紫嫣红的女性形象与光色陆离的“海派”风情,重振晚清与民国时期引领风气之先的“上海摩登”;植入风靡一时的流行音乐、地方戏曲与沪语方言,营造出极具沉浸感和代入感的年代氛围,为“海派文化”重续尘缘,并承载着21世纪第二个10年的影游文旅融合的工业美学。电视剧《繁花》所涵盖汇集的由“海派文化”濡染已久的唯美影像质性,更充分体现了建基于“食味景观”上的怀旧工业美学与影游产业融合的基本法则。无论是原作小说作者金宇澄在第一集中出场所包含的“元叙事”,抑或本身作为“电影般”的电视剧,乃至沪籍演员、沪语方言腔调、实名地理街衢、里弄市井,乃至场景还原所实现的“仿真性”,莫不契合影游融合时代影像生产的想象力消费与工业美学的基本原则,它不仅夯实了原汁原味“海派文化”的深远影响力,更是拓展了“中国故事”的巨大生产力。

参考文献:

[1][11][15][17][18][19][20][美]大卫·波德维尔.香港电影的秘密——娱乐的艺术[M].海口:海南出版社,2003:168,

169,170,171,172,168,14.

[2][5][12]林少雄.中国饮食文化与美学[ J ].北京:文艺研究,1996(01):49,42,40.

[3]陈旭光. 《繁花》:商业伦理理想、世俗感性张扬与对上海的想象力消费[ J ].上海:上海艺术评论,2024(01):52.

[4][加拿大]Porteous J D.Smellscape[ J ].Progress in Physical Geography,1985(03):356-378.

[6][7][10][13][14]潘国灵.王家卫的映画世界[M].天津:百花文艺出版社,2005:39,6,83,55,6.

[8][9][美]张英进.中国现代文学与电影中的城市:空间、时间与性别构形[M].南京:江苏人民出版社,2007:142-189,

210-211.

[16][美]欧文·戈夫曼.日常生活的自我呈现[M].杭州:浙江人民出版社,1989:102-113.

[21]万丽华.孟子[M].蓝旭,译注.北京:中华书局,2012:247.

[22]陈旭光.“想象力消费”的理论阐释及其批评方法论考量[N].北京:中国艺术报,2020-11-20(03).