融通社会积分:学分银行社区教育学习成果应用研究

2024-06-14章晓强

摘要:由于社区教育学习活动大多属于“非正规和无一定形式学习”,学习成果很难在学分银行得到认可并实现转换与应用。这势必影响社区居民对学分银行的认同和参与社区教育的积极性。论述了社区教育学习成果融通社会积分的意义和可行性,针对学分银行社区教育学习成果难以应用识别、认证、转换和应用的困境,以“七彩实验”为例,为社区教育学习成果融通社会积分提供有价值的借鉴,在此基础上,提出了社区教育学习成果融通社会积分的技术与策略。

关键词:学分银行;社区教育;社会积分;学习成果

中图分类号:G77

文献标志码:A

文章编号:1009-4156(2024)05-0038-05

作为一项终身教育的制度安排或系统构架——学分银行建设引起了各地的广泛重视和学界的高度关注。经过多年的研究与探索,对学分银行的理论认知与实践应用已经取得了不小的成果,各地也积累了不少的经验。 2010年,全国首家学分银行——慈溪市市民学校建立,浙江省成为全国学分银行建设的先行者。2015年,浙江省终身教育学分银行正式上线,经过几年运行,浙江省终身教育学分银行服务体系日趋完善,根据平台2023年11月15日数据显示,浙江省终身学分银行已注册个人用户1 978.18万个,占全省常住人口的30.24%;建立各类学习成果目录76.03万个,各类学习成果10 641.16万个。虽然说成果斐然,但是在仔细分析后,可以发现:如果说学历教育成果和职业培训成果可以通过学分认定、转换成证书的话,那么,老百姓参加社区教育活动所获得的成果是什么,也即“我的学分可以派什么用场”。

一、学分银行社区教育学习成果应用的难题

“非正规和无一定形式学习”是2009年在巴西召开的第六届世界成人教育大会通过的《贝伦行动框架》提出的一个概念。虽然社区居民参加社区教育活动正是“非正规和无一定形式学习”,但是在“更多的国家,目前还没有认可非正规学习和无一定形式学习成果的立法和公共政策”[1]。在我国,也没有相关的立法与具体政策,因而“非正规和无一定形式学习”的社区教育学习成果的识别、记录、认证、转换都存在相当大的难度。

(一)社区教育学习成果难以识别和认证

从学习活动组织者而言,我国社区教育机构还没有规范的建设标准,各类社区教育机构之间差别巨大,社区教育教师构成也十分多元,缺乏相对统一的建设与管理规范;各地社区教育机构组织的教育、教学活动也都是因地制宜、不拘一格。即使在同一地区,不同的社区教育机构,也因没有相应的标准参照,都根据本机构的实际情况组织教育、教学,其成果也难以达到统一。从学习者个体而言,存在文化程度、学习动力、学习时间等方面的巨大差异,对于同一课堂中,学习同样内容的接受程度、成果质量,其差异程度也是显而易见的。如此,学分银行要对不同学习者,不同教育机构的学习成果进行识别、认证就十分困难。目前,浙江省终身教育学分银行对社区教育学习成果采取记录个人学习成果“个数”的方法,给予记录;并以一定的转换规则,在平台上显示学分,但其转换规则并没有公开,所显示的学分也并不是综合反映学习过程与结果的质量的学分。

(二)社区教育学习成果难以实现转换和应用

由于发生在非正规教育机构的“非正规和无一定形式学习”,缺乏正规教育机构的标准与规范,其学习成果具有不可预测性[2];当然,也无法用统一的测量工具给予检测。因此,对社区教育学习成果的认证、转换、应用,需要采取一系列的方法和手段,建立一套与这些学习成果匹配的工具系统[3]。当这个工具系统没有建成之前,学分银行目前对社区教育学习成果记录的不是真正反映学习成果的学分,这样,也就难以对学习成果实现转换。如果这样的学习成果难以对社区教育机构和学习者个体的学习成果进行评估,学分银行作为激励全民终身学习的制度安排,就会显得苍白无力。

(三)社区教育学习者对于学分银行缺乏认同

既然学分银行对社区教育学习者的学习成果无法实现有效应用,那么,他对于自己的学习成果“存”到学分银行,自然就缺乏兴趣[4]。同时,学分银行在记录学习者学习成果前,必须对学习者进行实名注册。在当前电信诈骗猖獗的形势下,学习者对于自身身份信息的保护意识很强,对于自己兴趣不大的学分银行实名注册,其抑制情绪也是比较强烈的,所以学分银行推进工作举步维艰。

二、社区教育学习成果融通社会积分的意义

对社区教育学习成果的记录、识别和认证不仅仅对激励全体社区居民开展终身学习、推进社区教育发展、促进全民终身学习型社会有着十分重要的作用,更重要的是对提升民众的生命价值与尊严、社会的平等和包容有很大的促进作用。

(一)能够促进“让学习成为一种生活方式”理念的形成

社区教育学习成果融通社会积分,把学习成果转化为个人的社会评价,其意义是让学习者感受到:通过个人的学习,不仅能够获得工作、生活所需要的知识和能力,提升个人的生活品质与生命价值,而且能够提升个人的社会评价[5]。这其实是一种暗示:学习,是生活的一部分;学习,就是一种重要的生活方式。这无疑是一种积极暗示,人们在获得这种积极暗示后,能够激发学习动力和学习热情,能够以更加积极的态度投入终身学习中。

(二)能够促进教育公平与社会治理的有效改善

帮助弱势群体实现共同富裕,本身就是社会治理的重要内容和重要目标。由于各种原因失去接受正规教育机会的群体,往往都属于弱势群体。而社区教育则为他们提供了学习职业技能、生产生活实用技术和社会文化知识的机会,让他们缺失的教育得到一定的补偿。如果这些通过非正规教育获得的知识或技能,得不到社会的认可,就势必会打击他们进一步学习的积极性,对进一步推进教育公平的实现,对社会治理的改善也是不利的。当这部分弱势群体获得了知识与技能时,他们的社会评价也由此得到提升,他们的人格尊严和社会责任感也将获得同步提升。这样,既实现了社会治理的目标,也为社会治理培育了重要的参与主体,可谓一举两得。

(三)能够帮助学分银行功能与体系的完善

我国目前对学分银行学习成果的应用,特别是“非正规和无一定形式学习”成果的应用,主要是三种办法:一是以学分兑换消费积分,比如超市消费积分、手机积分等;二是以学分直接兑换小商品,达到一定的学分可以到学分银行受理点兑换一些小商品;三是将学分作为评优奖励,一些地方向当地学分积累靠前的学员授予“学习之星”等称号,以示奖励。随着时间的推移,这些激励措施也慢慢失去吸引力。社区教育学习成果融通社会积分,把社区居民的学习积分与社会积分进行绑定:一方面,学分银行的功能实现了拓展——成为改善社会治理的有效工具;另一方面,学分银行通过与政务服务平台的数据共享,势必会获得更多的资源支持,对自身的体系完善也会有极大的帮助。

三、社区教育学习成果融通社会积分的可行性

既然社区教育学习成果融通社会积分,对于完善学分银行体系以及促进全民终身学习、教育公平和社会治理都有积极的作用,那么,它是否可行呢?答案是肯定的。

(一)众联实验已经积累了成功的经验

浙江省杭州市萧山区河上镇众联村自2017年起,开展了名为“五和众联”的乡村治理模式创新实验。他们把村民的善行善为和参加农民讲堂及各类社团学习活动的时间(次数)折算成个人积分,记入“功德银行”,每个季度把各家的积分张榜公布,并以积分为依据,评选“十佳村民”“十佳家庭”“十佳党员”,实现学习积分与个人积分的相互融通。“五和众联”的实验取得了很大成功,不仅表现在乡村治理和乡村振兴成为全省乃至全国的先进村、示范村,也表现在村民终身学习方面。“五和农民讲堂”创办6年来,每周一期从未间断;文化礼堂人气爆棚,书声、歌声、弦乐声,声声不绝;各类学习型社团,分享学习成果、展示个人才艺的活动成为村民最爱。学习俨然成为众联村村民的一种生活方式。

(二)数字化平台为社区教育学习成果融通社会积分提供了技术保障

近年来,我国数字化基础设施建设日益完善,以省域为单位的数字化服务平台建设基本实现了公共数据资源的开发利用与共享。以浙江省政务服务平台——“浙里办”为例,平台已汇聚3 638项全省统一的政务服务事项、1 500项便民惠企服务、40件多部门联办“一件事”,其中也包含浙江省全民终身学习数字化平台。平台致力于去中心化,以数字社会积分的获取、存储、流通为核心,构建开放式价值流通网络,让数字资产自由流动起来。以覆盖居民更多的学习、生活使用场景,可以和浙里办、浙政钉等政府部门平台对接,可以和支付宝、钉钉等企业平台对接,实现数据的共享、交换积分数据,获得大数据下的系统的经营管理能力。数字社会积分通过云计算、大数据、区块链、云存储、云分析及移动互联等技术应用,搭建了加入社区学院、开放大学课程获取学分,通过学历教育成果转化成积分,通过参加专项培训获取积分,等等。

四、社区教育学习成果融通社会积分的“七彩实验”

从2021年4月起,萧山区启动“融通数字社会积分的未来社区教育服务系统”数字化改革项目,并以瓜沥镇七彩未来社区为试点,开展实验,以探索数字化全民终身学习新模式。

(一)构建集成“治理-服务-教育”等功能的一体化平台

依托一体化智能化公共数据平台杭州城市大脑,建立了集“治理-服务-教育”等功能于一体的平台——“沥家园”数字驾驶舱。通过大数据、云计算、人工智能等技术手段,实现全面感知、分析、整合泛教育系统运行中的各类数据,构建资源匹配查询、学习偏好分析、成果指数评价等模型,优化教育资源配置,形成高效运转的新型社区教育生态系统。

(二)融通线上线下两大学习空间

教育场景是未来社区的九大场景之一。七彩未来社区教育场景有两大载体,即线上的“美好课堂”与线下的“幸福学堂”。为实现教育资源快速低成本传播,运用现代信息技术和数字化手段,突破线上线下的时空限制与信息樊篱,把美好课堂和幸福学堂的信息与资源进行融通。线上资源一方面由区教育局协同相关委办局自主开发;另一方面,依托省级赋能,目前已引入了省开放大学、省科协、省社科联等单位的优质资源。线下“幸福学堂”整合社区文化中心、党群驿站等物理空间,针对不同人群提供五大类的课程。一是青少年课堂,为社区儿童提供公益兴趣课程,同时也响应“双减”政策,为假日托管提供社区力量;二是数字家长学校,依托美好教育家长云学堂平台,定期邀请教育大咖现场开课并向全区直播;三是老年常青课堂,满足老龄化趋势下老年群体日益凸显的精神文化需求,通过同步课堂的方式,满足老年人“社交+学习”双重需求;四是职业乐学课堂,解决社区居民就近就便接受职业技能培训的需求,联系职业培训机构送教上门;五是品质生活课堂,提高社区居民文化素养和社会公德,并为社区达人搭建舞台,比如七彩社区为非遗传承人开设了萧山花边和昭东剪纸等特色课程。

(三)整合三方应用对象,实现多重功能的集成

政府治理端将教育资源、教育活动、师资与课程等纳入一体化政务服务平台,并为打造未来社区教育场景或学习场景提供必要的政策支持。社区管理端集成了活动发布、定向推送、数据统计等功能,借助数字化工具减轻基层开展教育活动的工作量,并大大降低了网格员入户宣教的工作量。用户服务端不仅有线上观看、在线报名、评价课程等基础功能,还创新开发了“我要约课”“达人招募”等特色功能。三方应用对象的多重功能需求,通过“沥家园”数字驾驶舱实现集成,不仅社区居民的服务与教育需求得到最大化的满足,而且政府和社区的治理与服务功能得到最大限度的提升。

(四)打通多条兑换通道,让学习成果与社会评价融合

在七彩未来社区,社区居民既可以通过“沥家园”数字驾驶舱登录“美好课堂”借阅图书、观看视频课程、完成线上作业与考试等线上学习活动,获得相应的学习积分,也可以在“幸福学堂”聆听讲座、接受培训、参加学习型社团的学习与交流,并通过扫码、刷脸等,登录“浙学通”,获得学习积分。上述学习积分,一方面向浙江省学分银行实时推送学习数据,计入个人终身学习档案;另一方面,这些学习积分还通过“沥家园”数字驾驶舱,进入“沥家园”积分体系,成为个人社会评价的重要组成部分。社区居民的学习积分,与参与志愿服务、做好人好事所获得的积分一起,不仅可以兑换服务与商品,比如免费获得社区帮助看管小孩、打扫卫生、搬运物品等服务,彰显积分的实用价值,还可以成为评选文明家庭、最美市民等荣誉的依据,获得良好的社会评价与美誉,提升人生价值。

社区教育学习成果融通社会积分的“七彩实验”启动至今,系统汇聚了萧山区特色自主开发的音视频资源3 223个,积累学习成果10万余个,参与学习人员4.4万人次。

五、社区教育学习成果融通社会积分的技术与策略

“七彩实验”的初步成功,既为社区教育学习成果融通社会积分提供有价值的借鉴,也为社区教育学习成果融通社会积分的技术路线提供了很好的指引。

(一)构建融通学分银行学习成果与社会积分的智慧平台

智慧平台致力于去中心化,以数字社会积分的获取、存储、流通为核心,构建开放式价值流通网络,让数字资产自由流动起来。借助“浙里办”政务服务平台的成熟技术与强大数据集成功能,把各地、各系统的各类学习平台进行充分整合,既与浙里办、浙政钉等政务服务平台进行无障碍对接,也与支付宝、钉钉等企业平台对接,实现数据的共享、交换积分数据,获得大数据下的系统的经营管理能力,真正实现“一网统学统管”,以覆盖社区居民更广泛的学习、生活使用场景。课程及内容是决定学习平台能否满足社区各类人员多样化学习需求的关键。一方面对接现有区级、市级乃至省级资源平台的优质内容,做到实时互通,在迅速填充平台内容的同时,重视区域特色资源内容管理,做好“一地一品”的特色教育资源建设;另一方面,建立区域的特色资源供给,充分利用开放大学、社区学院、职业院校、普通高校等优质资源,根据社区需求,定制及自研特色课程,同时进行跨部门协调,联合省社科联、省科协、公安、消防等部门进行资源的建设,针对区域特色需求,运用大数据、云计算、人工智能等技术手段,实现全面感知、分析、整合泛教育系统运行中的各类资源数据,构建资源匹配查询、学习偏好分析等应用,以泛在可选的学习资源,为平台吸引更广泛的学习者,积累更为海量的用户数据,推动平台功能更加完善[2]。

(二)定义社区教育学习活动与积分获取

要实现社区教育学习成果与社会积分的融通,必须建立一定的规则与标准,因此,必须对社区居民参与社区教育的学习活动及获取学习积分的渠道进行定义。

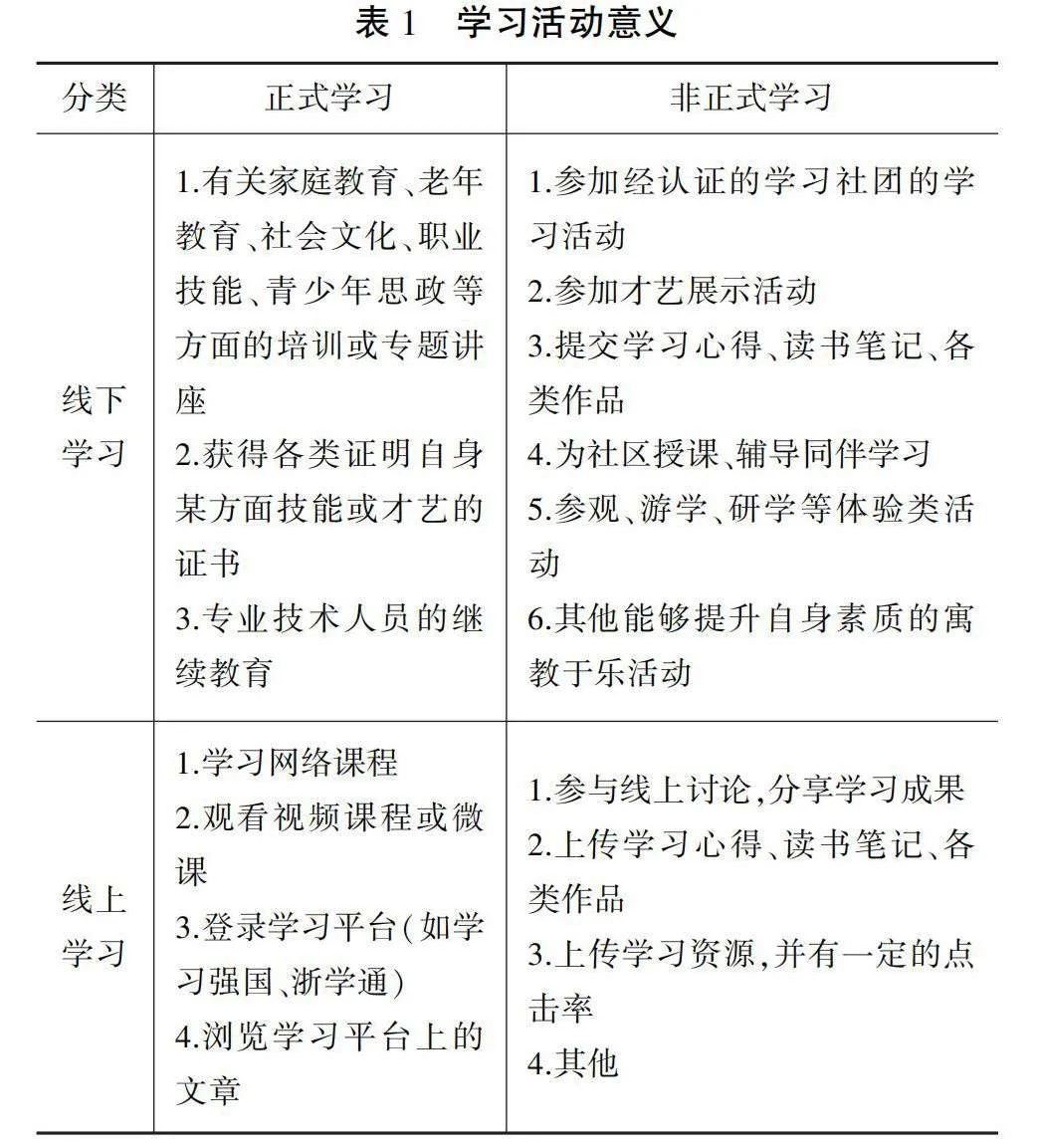

首先,定义学习活动。根据社区教育全员、全面、全程的特点,定义了以下学习活动(见表1)。

表1 学习活动意义

分类"""""" 正式学习"""""" 非正式学习

线下学习1.有关家庭教育、老年教育、社会文化、职业技能、青少年思政等方面的培训或专题讲座2.获得各类证明自身某方面技能或才艺的证书3.专业技术人员的继续教育1.参加经认证的学习社团的学习活动2.参加才艺展示活动3.提交学习心得、读书笔记、各类作品4.为社区授课、辅导同伴学习5.参观、游学、研学等体验类活动6.其他能够提升自身素质的寓教于乐活动

线上学习1.学习网络课程2.观看视频课程或微课3.登录学习平台(如学习强国、浙学通)4.浏览学习平台上的文章

1.参与线上讨论,分享学习成果2.上传学习心得、读书笔记、各类作品3.上传学习资源,并有一定的点击率

4.其他

学习者通过参与上述定义的学习活动,根据学习过程(时长)或学习结果等不同的评价维度积累相应的数字社会积分。学习者也可以作为“传播者”输出专题课程、发表作品、制作手工艺品等进行个人成果的输出,并通过平台管理者评估获得相应的学习积分,其作品还可以通过参加评比、展览演出等方式赢取积分。

其次,对接省域教育资源公共服务体系与学分银行,建立以人为核心的学习成果汇聚渠道,以基于区块链的积分兑换、转换的方式促进深入社区的数字化学习空间应用[6],协同各级部门,加快各类学习资源平台入口集成,推进各类学习成果统一汇聚,加快形成贯通未成年人教育、家庭教育、职业教育、老年教育等阶段的可信数字学习档案,建设全民终身学习大数据。

(三)搭建学习积分与社会积分的兑换通道

积累的数字社会积分可以折合成为相应的积分点,进行诸如物品兑换、课程兑换、活动兑换、消费抵扣、积分打折、出行抵扣、话费抵扣等跨社区、跨领域、宽覆盖的社会服务兑换,还可以转赠流通。基于社区教育体系下的数字社会积分,本质上可以看作通过个人学习产生的积分和数字资产,而区块链技术为数字社会积分的流通性提供了可能。由于区块链的实时数据记录无须对账、结算,数据生成即固化,防止人为篡改,所以可信性得到提升;分布式P2P拓扑结构,消除单点失败,系统伸缩性、稳定性比较好,有利于维护[7]。通过消除业务、信息壁垒、促进协作,实现了业务扩展性、流动性;而智能合约实现了流通过程的自动化。数字社会积分可以直接兑换成社区服务或特色产品。由社区、组织发布需求,社区居民通过互帮互助参与活动兑换,比如用积分抵扣一定的产品金额、换取折扣、直接兑换特产(通过兑换当地特产的方式,促进该地区特产流通,进而带动相关产业的发展)。通过这些方式,刺激居民学习积累数字社会积分的热情,在不损害当地产业利益的同时,形成了以数字社会积分串联的区域产业联盟,促进当地经济的发展和产业转型[8]。

社会积分和学历教育之间可以互相转换,从各渠道获取数字社会积分可以转化成学历教育的对应学时,在开放大学、社区学院以及在线学习云平台等学习场景下可以通过长时学分兑换课程,通过短时学分兑换资源,进而获得相应的学历证明、证书。也可以用数字社会积分打赏优质课程,从而鼓励课程研发者和创作者持续输出高质量的课程。为了让数字社会积分能够“分尽其用”,数字社会积分不仅可以转赠给他人,还可以应用于公益活动的捐赠。为了激活数字社会积分在最大范围的激励应用,还可以探索积分在公共出行、技能培训、养老、医疗服务、生态旅游等方向的转换,统一身份认证系统、信息门户系统以及共享数据中心。

社区教育学习成果融通社会积分,需要政府、教育部门、企业、社会机构等多方力量的参与,平衡好规范性与灵活性、激励性与强制性、公益性与市场化等关系,要继续细化梳理并动态更新社区学习者的需求,推动全民终身学习平台和学分银行应用迭代升级,稳步提升社区教育服务的契合度,持续扩大优质教育资源的覆盖面,不断提高未来社区学习者的获得感。通过创新学分银行成果应用,打造全民终身学习型社会的浙江样板。

参考文献:

[1] 杨进.对非正规和无一定形式学习成果的认可、核定与认证在推进终身学习中的作用[J].开放教育研究, 2012(1):56-59.

[2]吕小强.新时代终身教育体系构建的意义及实现路径[J].继续教育研究,2024(1):12-17.

[3]王海东.欧洲非正规与非正式学习成果认证策略述评[J].中国远程教育,2017(6):48-54.

[4]杨毅男,孙月亚,国兆亮,等.学分银行服务体系建设模式创新研究——以北京市学分银行为例[J].广东开放大学学报,2023(5):24-29.

[5]秦琼.国家资历框架政策变迁考察:历程、动因及走向[J].终身教育研究,2023(6):36-45.

[6]范月祺,陈炯.基于区块链的学分银行数据溯源[J].自动化应用,2023(23):24-26+30.

[7]张伟远,杜怡萍,谢青松,等.数字时代以质量保障为核心的学习成果认证制度建设[J].现代远程教育研究,2023(6):74-82.

[8]窦欢.乡村治理中的积分制研究[D].北京:中共中央党校,2022.

Integrating Social Credits: A Study on the Application of Credit Bank Community Education Learning Achievements

Zhang Xiaoqiang

(Xiaoshan College, Zhejiang Open University, Hangzhou 311200, China)

Abstract:Since community education learning activities mostly fall under informal and non-standardized forms of education, it is difficult for learning outcomes to be recognized and converted for application within the credit bank system. This inevitably impacts the community residents’ identification with the credit bank and their enthusiasm for participating in community education. The article discusses the significance and feasibility of integrating community education learning outcomes with societal credits. Addressing the challenges in the recognition, certification, conversion, and application of community education learning outcomes within the credit bank system, the article, taking the “Rainbow Experiment” as an example, provides valuable references for the integration of community education learning outcomes with societal credits. Based on this, the article proposes technical and strategic measures for the integration of community education learning outcomes with societal credits.

Key words:Credit bank; Community education; Social credits; Learning outcomes