基于产教融合的高校青年师资建设

2024-06-14潘妤

摘要:深入探讨新时代产教融合型高校青年教师队伍建设的重要性。研究目的为揭示青年教师在生涯规划、资源获取能力及培养方式上的问题,并寻求有效的解决路径。为此,采用活动理论、教师社会认同理论以及转型学习理论,深入理解并剖析青年教师所面临的需求和挑战,从而提出有针对性的策略。最后探讨了一系列可能的建设路径,并就其对青年教师队伍建设的影响进行讨论。研究结果不仅为青年教师队伍建设提供新的理论和实践视角,也为相关领域研究者提供参考。

关键词:产教融合;青年教师;队伍建设;活动理论;转型学习理论

中图分类号:G451.2

文献标志码:A

文章编号:1009-4156(2024)04-0026-06

一、引言

高等教育在当今社会扮演着越来越重要的角色,其中,优质的教师队伍是实现高校历史使命的关键。我国高等教育毛入学率已达 42.7%,而超过半数的师资队伍由40岁以下的青年教师组成[1-3],这对师资队伍的优化提出了新的挑战。2018年,中共中央、国务院印发了《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》,在新时代产教融合背景下,构建适应新形势的青年师资队伍对于培养高层次技能型人才具有重要意义。我国高校产教融合的发展历程可以简述为四个阶段:一是萌芽阶段(1978—1990年),政策文件中开始强调科技与产业以及学校与企业的结合,为产教融合理论和政策奠定基础;二是探索阶段(1991—2005年),在“产教结合”被确立为职业教育发展的关键概念的同时,“教育产业化”和“产学研合作”等新概念浮现;三是发展阶段(2006—2013年),政策术语“校企合作”和“工学结合”具化,并强调现代学徒制;四是突破阶段(2014年至今),“产教融合”被提升为国家重要战略,强调消除教育和产业的边界,以职业教育和地方高校转型为主要发展对象,使更多的主体参与其中[4-6]。

产教融合作为高校人才培养的新路径,强调实践能力的培养,已被浙江省等地的政策充分认可。师资队伍建设被视为这种模式下的首要保障。随着《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》的发布,产教融合的重要性在高等教育和产业系统间得到了进一步强调,是推动人力资源供给侧结构性改革的重要任务。在新时代背景下,高校应致力于深化产教融合的新方向,使其成为链接教育与产业发展的关键力量。为做好服务于地方经济发展的人才培养,高校需强化教育与地方产业的结合,培养出满足市场需求的高素质人才。同时,国家对师资队伍建设的政策强调教师在高校建设中的重要角色,是连接高校和学生以及代表大学标志性的关键因素。

二、文献回顾与研究假设

(一)教师队伍建设

我国的高等教育面临一项重大任务,即培养一批灵活适应社会发展和经济需求的复合型文科人才,并加强与产业的融合,提升师资队伍的能力[1]。目前,我国高校课堂存在一些问题[1][3-8][9-12]。产教融合是一个重要的领域,而教师是高校进行产教融合活动的主要参与者和核心行动者[13]。当前,关于产教融合背景下的教师问题,许多学者都进行了深入的研究,包括“双师型”教师团队建设[14]、教师职业发展[15]、兼职教师聘用机制[16]、教师转型发展[17]、师资队伍培养机制[17][18]等方面。大多数研究仍集中在教师队伍建设这一主题上,实践层面的研究较少,且大多采用思辨研究或经验分析,很少有定量研究方法。

因此,有必要对我国高校教师参与产教融合的现状进行深入研究,并针对存在的问题提出解决策略。从教师个体角度出发,实证研究我国高校教师参与产教融合活动的现状、影响因素以及效果,希望能为我国高校教师参与产教融合提供理论支持和实践指导。

(二)理论及理论框架

以活动理论[19]为主,利用其视角理解教师行为模式和动机。此外,教师社会认同理论[20]用于解析教师生涯规划和培养方式的选择,转型学习理论[21]则提供了对青年教师职业发展的启发性途径。从框架构建的角度,活动理论、教师社会认同理论和转型学习理论相互关联,构成一个全面且深入的理论框架,为解析教师行为、理解青年教师生涯规划和培养方式的问题提供解决路径,为青年教师队伍建设的问题提供理论依据和指导。

(三)研究问题

主要回答以下三个问题:一是在产学结合环境中,青年教师的职业满意度如何与教学质量和教学创新性相互作用;二是在产学背景下,青年教师面临哪些系统性和结构性的挑战;三是为进一步推动产教融合型高校的教学创新,青年教师职业发展过程中的培训成果如何转化为教学实践的效能。

三、研究设计——新形势下高校青年师资队伍建设的困境和路径

(一)问卷调查

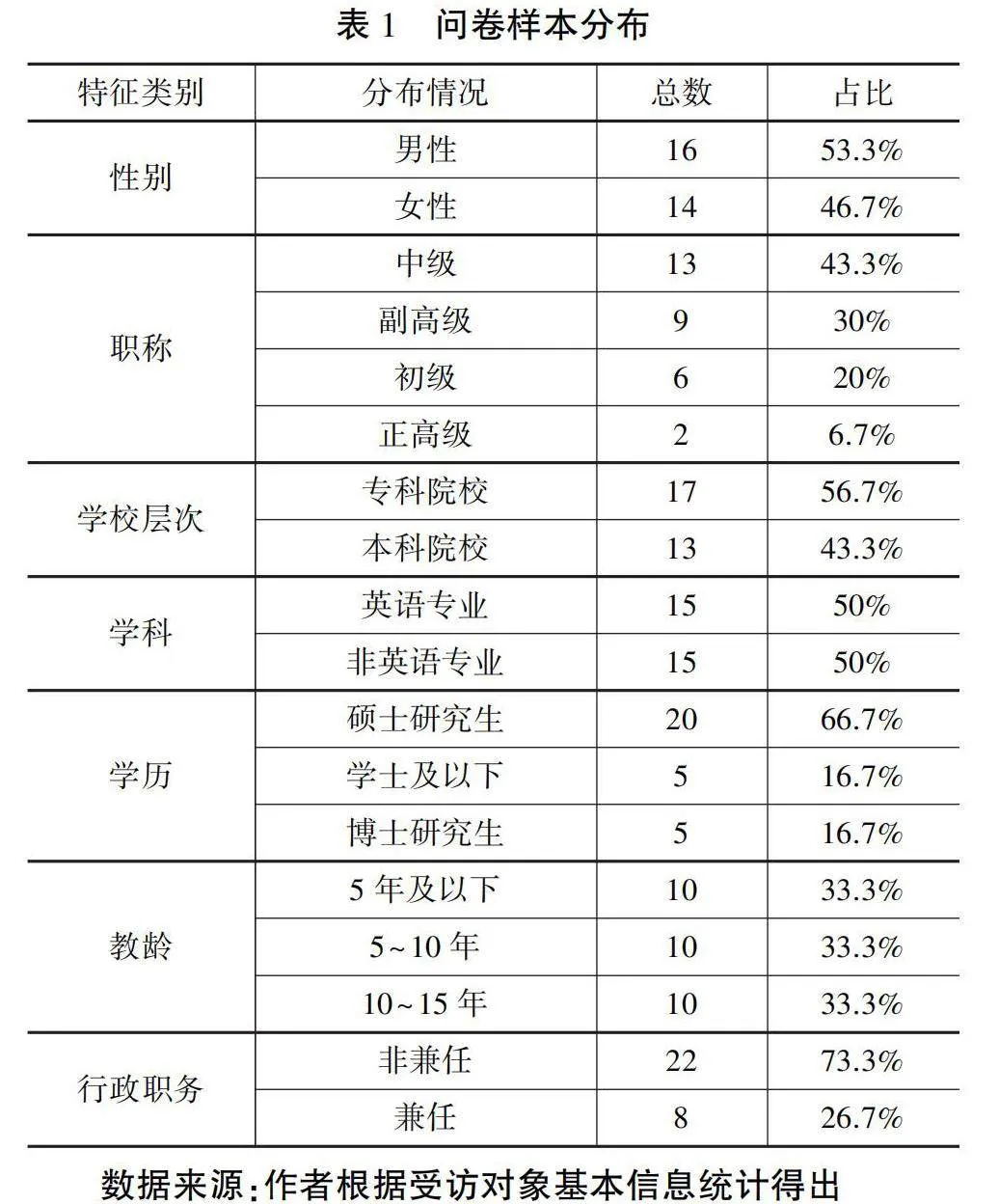

为了深入探讨影响青年教师发展的关键问题,设计了一份李克特量表问卷,核心维度涉及“生涯规划不清晰”“资源获取能力差”“培养方式碎片化”等三个主要难题,与理论框架紧密相关,有效探讨青年教师的身份认同、资源获取、教学实践和职业发展等关键因素,即“生涯规划不清晰”可反映青年教师的自我和职业发展认知问题,“资源获取能力差”可突出学术和人际资源获取困难,“培养方式碎片化”可揭示教学和个人学习计划问题。问卷对象为温州市几所高校中承担英语专业课程和非英语专业课程授课的青年教师30名,教龄均在1~15年左右(见表1)。

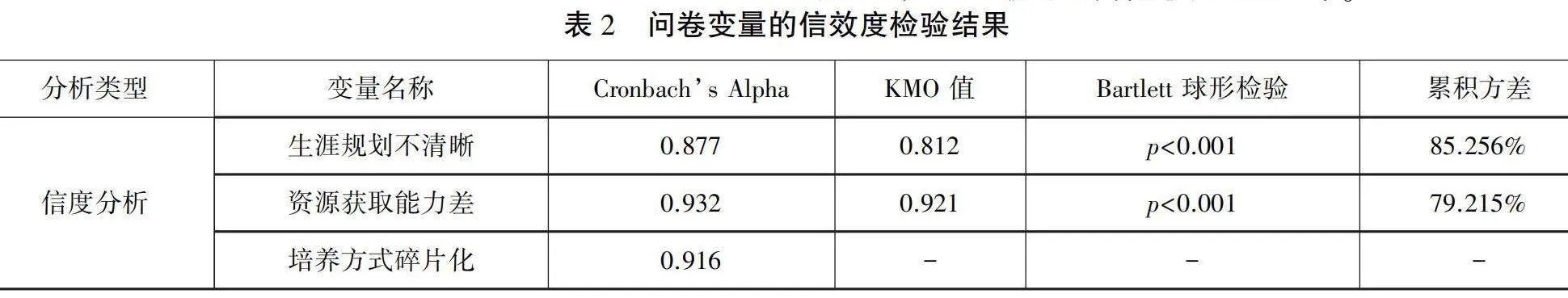

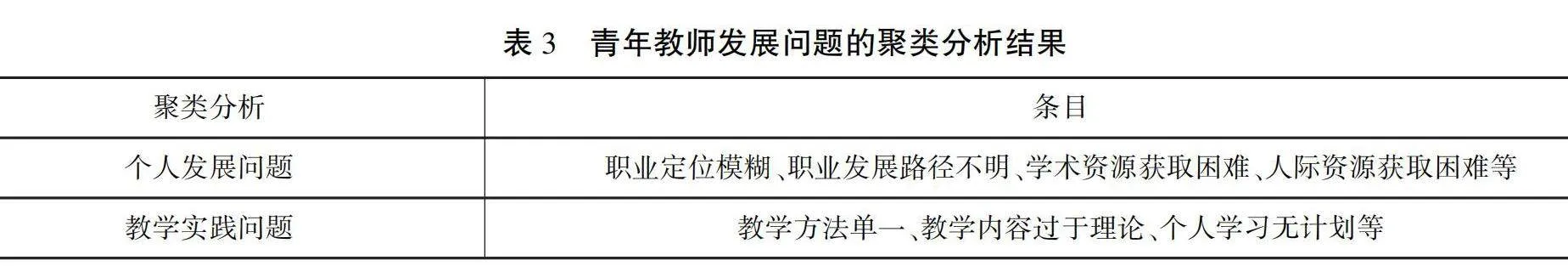

对问卷进行信效度检验(见表2和表3),变量的 Cronbach’s Alpha 值均超过0.8,表明问卷具有较高的内部一致性。探索性因素分析显示,“生涯规划不清晰”和“资源获取能力差”的KMO值分别为0.812和0.921,Bartlett 球形检验均显著,因素负荷和累积方差均符合要求。对“对青年教师发展问题的关注度”进行聚类分析,将20个条目分为两类:一是“个人发展问题”,包括“职业定位模糊”“职业发展路径不明”等;二是“教学实践问题”,包括“教学方法单一”“教学内容过于理论”等。

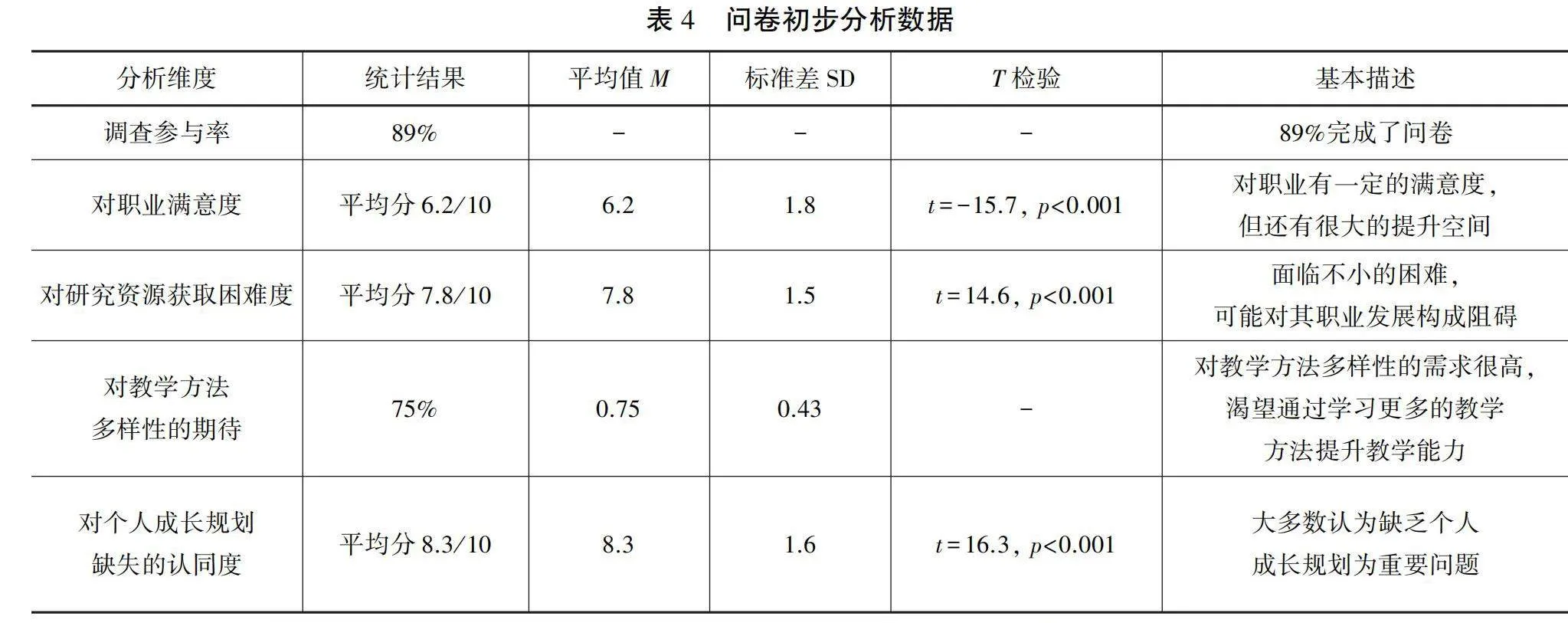

89%的受访对象完成了问卷。满意度评分为6.2,显著低于10分(t=-15.7,plt;0.001),说明职业满意度有提升空间。获取研究资源的困难度评分为7.8,显著高于5分(t=14.6,plt;0.001),说明获取资源存在难度。75%的青年教师希望进行更多的教学方法培训。而对个人成长规划缺失的认同度评分为8.3,显著高于5分(t=16.3,plt;0.001),说明认为缺乏成长规划是共识(见表4)。

对NVivo12软件的三级编码结果(由于篇幅原因,结果略,如有需要,请与作者联系)进一步研究发现,在三个维度中,“培养方式碎片化”和“资源获取能力差”获得更高关注度,暗示其在教师发展中的重要性。

皮尔逊相关性分析发现“生涯规划不清晰”“资源获取能力差”“培养方式碎片化”这三个变量间存在显著的正相关。其中,“生涯规划不清晰”与“资源获取能力差”的相关性为0.653(plt;0.001),与 “培养方式碎片化”的相关性为0.754(plt;0.001),而 “资源获取能力差”与 “培养方式碎片化”的相关性为0.806(plt;0.001),证实了这些变量之间显著的正相关关系,进一步增强了研究的效度和精确性。

(二)观察与访谈

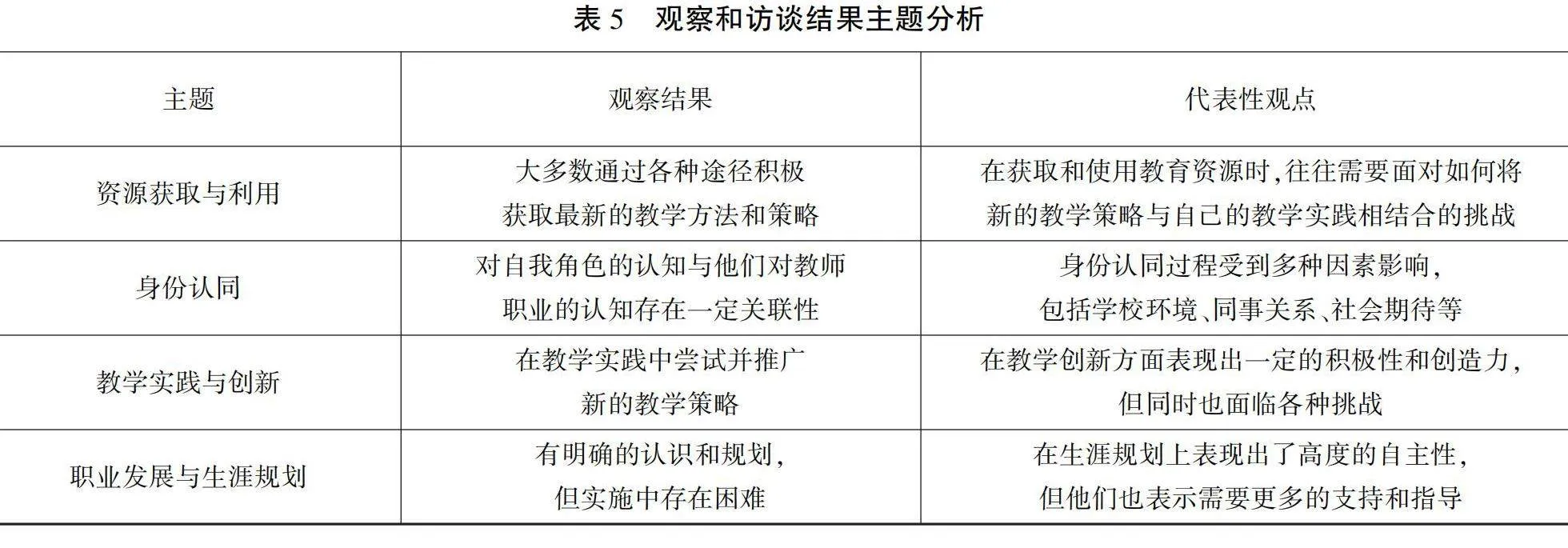

深度访谈和实地观察通过收集数据,分析青年教师的身份认同、资源获取与利用、教学实践与创新、职业发展与生涯规划等四个维度。与问卷调查的研究对象一致,开展实地观察持续6个月,每周至少观察每位教师一次。结束后进行深度访谈,关注教师对自我角色的认识、资源获取方法、教学创新尝试和职业目标等问题。在数据处理阶段,通过筛选、分类和主题编码,对相关信息进行了组织;在理论分析阶段,运用教师社会认同理论、活动理论和转型学习理论的核心概念,对主题进行深度理论分析(见表5)。

(三)青年教师师资队伍建设行动报告

继续以青年教师为主要研究对象,以前期问卷和访谈调查结果为标识,在明确青年教师的特点和需求基础上,以活动理论为理论基础,开展产教融合型青年教师师资培训项目的实施,并进行行动研究。

行动研究作为一种实践导向的研究方法,过程包括问题识别、计划设计、行动实施、效果观察和结果反思,循环反复,尤其适用于教育领域[22]。行动研究的优势在于其实践导向的特性,能直接应用于教学实践的改进。它鼓励教师反思自己的教学,发现和解决实际问题。此外,行动研究还可促进教师的专业发展,提高他们的研究技能[23]。活动理论强调人的认知发展源自社会文化环境中的活动过程,为行动研究构建了一个实现知识更新、技能提升和素养提升的有效途径,在指导培训中合理分配教学和研究任务,充分发挥青年教师学习潜力,夯实培训结果。

青年教师的理念升级、技能更新和素养提升则体现在以下三个核心路径上。首先,专业培训以企业的独立外贸部门和设计部门专家为引领,开展系列前期培训,涵盖了实际业务经验分享、具体工作案例分析以及企业工作流程的诠释。实际经验的深度挖掘和理论的整合,极大地提升了参与者的专业知识和理解,从而实现了认知的升级。其次,项目中构建了长期的院企合作机制,使青年教师能够长期参与到企业的实际业务中。深度参与帮助青年教师了解行业发展趋势和技能需求,实现理念升级和技能更新。行动研究实施过程中的协同作用在一定程度上受到参与者面临问题时感知困难程度的影响,个体陷入困境越大,其解决问题后所带来的自我效能增量就会越大。最后,项目通过利用企业与国际客户的长期合作关系,为青年教师提供了一个与多元文化接触和交流的平台,进而提升文化素养和教学水平,促进整体素养的提升,增强职业自我效能感。

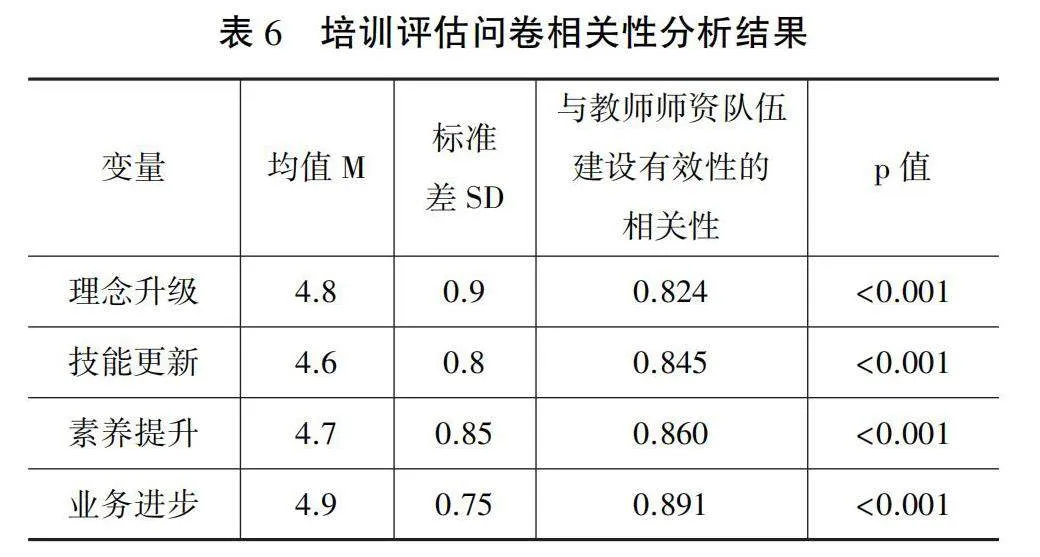

为评估师资培训项目的有效性和可铺开潜力,评估在以活动理论、教师社会认同理论和转型学习理论为理论支柱的基础上,通过问卷形式,探讨师资队伍建设路径在理念升级、技能更新、素养提升和业务进步等四个方面的成功度。表6反映了上述四个维度的标准差以及它们与教师师资队伍建设有效性的相关性。理念升级与教师师资队伍建设有效性显著正相关(r=0.824, plt;0.001),技能更新与教师师资队伍建设有效性显著正相关(r=0.845, plt;0.001),素养提升与教师师资队伍建设有效性显著正相关(r=0.860, plt;0.001),业务进步与教师师资队伍建设有效性显著正相关(r=0.891, plt;0.001)。值得注意的是,业务进步对教师师资队伍建设有效性的影响最大。培训评估问卷相关性分析结果为后续假设检验提供了初步支持。

四、讨论与启示

(一)研究结果讨论

本研究构建了青年教师的职业满意度、教研资源获取和利用以及培训成果等方面的影响模型,并运用实际的调查数据验证了这些因素对青年教师教学实践表现的影响。同时,本研究也鉴定了教学满意度在这个模型中的中介作用。实证检验得出以下结论。

1.职业满意度、教研资源获取和利用以及培训成果对青年教师的教学实践表现均产生影响。其中,职业满意度和培训成果对教学实践表现具有正向影响,而教研资源获取和利用难度对教学实践表现具有负向影响。职业满意度有助于提高青年教师的教学热情和创新性,从而提升学生的学习效果。教研资源获取和利用的困难可能会使青年教师在教学实践中遇到挑战,从而影响他们的教学效率和创新性。

2.教学满意度在职业满意度、教研资源获取和利用以及培训成果与教学实践表现之间起到部分中介的作用。面对这种情况,本研究认为职业满意度不高、教研资源获取和利用困难所产生的负面情绪可能会导致青年教师对教学的消极态度,从而影响他们的教学表现。而职业满意度高和培训成果好的青年教师,由于教学满意度的提升,他们的教学表现更可能得到提高。这需要未来的进一步讨论。

通过深入研究青年教师的职业满意度、教研资源获取和利用以及培训成果,为产学结合视域下的青年教师师资队伍建设提供了重要的理论依据和实践指导,具有重要的学术价值和实践意义。

(二)研究结果分析

在整合和探讨本研究与先前研究的相似性与差异性时,注意到一系列关键的连接和分歧。初步来说,早期的研究已经揭示了中国高等教育体系所面临的一系列问题,包括课程设计的质量、学生的学习习惯、教育者的教学理念等[1][3-5][6]。这些挑战与本研究中所提出的青年教师所面临的问题,如职业规划的不明确性、资源获取的困难、教育方法的碎片化,有着紧密的联系。这些因素都反映了中国高等教育体系在教育哲学、教学技术、资源分配等关键领域的不足,这些缺陷对教师的职业发展和学生的学习效果产生了负面影响。

前期的研究更多地关注了教师队伍的构建,而本研究则更多地着眼于教师个体的发展和成长。通过采用问卷调查、观察、深度访谈等研究方法,对青年教师的需求、挑战、期望进行了深入的研究,提供了更全面和深入的理解。尽管这种个体层面的研究在先前的研究中相对较少,但它提供了一个更丰富和精细的视角,以理解教师的发展过程和所面临的困境。

在解决策略方面,先前的研究主要关注制度和政策层面的改革[1-3][11][12][17],而本研究更侧重提出具体的、实践性的教师发展策略。例如,建议通过提供多样化的教学方法和技能培训,以增强青年教师的教学能力;通过提供更多的支持和指导,以帮助青年教师更有效地规划和实现他们的职业发展。

(三)启示

在职业发展规划方面,首先建议高校应制定和实施明确的教师职业发展路径。这一建议源自活动理论中的行为模式和动机理论,强调在行为选择和动机激励中,明确的目标方向和行为路径具有极其重要的作用。高校可以通过提供详细的职业发展指导,如定期的职业规划研讨会、个性化的职业咨询服务等,帮助教师清晰地认识和理解自身的职业发展路径。同时,也应明确其发展政策,使教师能够理解职业发展过程中可获得的资源和机会。

在资源获取能力方面,本研究认为,高校应采取措施增强教师的资源获取能力。这一观点与活动理论中对工具使用和环境影响的重视相一致。通过提供丰富的学术资源获取平台,增强教师之间的学术交流机会,提高教师的社会文化资源获取能力。

在教育方式的革新方面,根据教师社会认同理论,教师的行为和决策受到其社会身份的影响。因此,针对教学方法的单一性和教学内容过于理论化的问题,高校应倡导创新的教学方法,并引入更多的实践教学环节,同时,制定更科学和系统的教师成长规划,以帮助教师自我提升并构建与其社会身份相符的教学方式。

本研究强调建立有效的反馈机制的重要性,定期对教师进行评估,并提供反馈,以帮助教师了解自己的优点和不足,从而更好地规划职业发展。这符合转型学习理论中关于批判性反思和行动的重要性的观点。反馈机制可以促使教师进行自我反思,启发其寻找解决职业规划、资源获取以及教学方式等方面问题的可能路径。

本研究存在局限性,包括样本限制和可能忽视其他影响师资队伍建设的因素。未来研究可以扩大样本范围,并探索更多可能的影响因素。考虑到研究对象范围窄、产学合作方式单一等问题,研究者应强化产学合作,以提升青年教师的学术能力和实现资源共享。例如,通过与企业合作,教师可以获取一手行业知识,增强教学的实际性,而企业则可以为学校提供实习平台,帮助理解和应用理论知识。进一步的研究应关注如何通过产学合作有效地实现资源共享。学校可以分享教育资源和研究成果以协助企业提升技术和创新能力,企业可分享先进设备和技术以提升学校教学和研究水平。此外,双方可共同开展研究项目和分享研究成果,以增强教师的学术影响力和社会价值。

参考文献:

[1] 赵德武. 高等教育新常态与教育改革创新[N].光明日报,2015-01-06(16).

[2] 王洪才, 曾艳清. 后大众化与我国高等教育发展战略选择[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2010(1).

[3] 教育部公报:2016 年全国高等教育毛入学率 42.7% [EB/OL].http://news.163.com,2017.

[4] 白红丽,曲娜.我国高等教育产业化研究[J].现代企业教育,2009(12):162-163.

[5] 欧阳恩剑.我国职业教育产教融合的制度变迁——制度供给理论的视角[J].中国职业技术教育,2020(13):5-12.

[6]单春艳,曾慧玲,李作章.深化我国高校产教融合的要素驱动、主要特征与机制创新[J].黑龙江高教研究,2022(11):31-37.

[7] 张静华.高校教师本科教学能力存在的问题及对策研究[J].中国高教研究,2020(5):9-16.

[8] 黄元国,陈雪营.大学教师教学能力:内涵、困境与实践路向[J].当代教育论坛,2019(6):49-54.

[9] 颉梦宁.“互联网+”时代高校青年教师信息化教学能力培养策略[J].黑龙江高教研究,2018(11):92-94.

[10] 姜微,蒋巍,侯菡萏,等.浅谈高校产教融合模式及师资队伍建设[J].中国高新区,2018(6).

[11] 陈恒,初国刚,侯建.产学研合作培养创新人才培养效果影响机理[J].科研管理,2018(4):124-133.

[12] 彭梦娇.应用型本科高校产教融合的研究——以重庆科技学院为例[D].重庆:重庆师范大学,2016.

[13] ENGESTRöM, Y.Learning by expanding: An activity-theoretical approach to developmental research[M].Helsinki: Orienta-Konsultit,1987.

[14] 史庆滨.产教融合背景下职业院校教师服务企业研究[J].教育与职业,2020(13): 64-68.

[15] 楼世洲, 岑建.产教融合视角下高职院校“双师型”教师团队建设的创新机制[J].职业技术教育,2020(3):7-11.

[16] 梁宏. 产教融合视域下职业院校青年教师职业成长的困境及路径[J].中国职业技术教育,2019(14):72-76.

[17] 徐溧波.产教融合视野下的高职院校教师互兼互聘机制构建[J].职业技术教育,2020(24):35-39.

[18] 邓华.产教融合背景下高职院校教师的转型发展[J]. 教育与职业,2020(15):81-86.

[19] LEONT’EV, A. N. Activity, consciousness, and personality[M].Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall,1978.

[20] DAY, C., KINGTON, A., STOBART, G., amp; SAMMONS, P. The personal and professional selves of teachers: Stable and unstable identities[J].British Educational Research Journal,2006(4):601-616.

[21] MEZIROW, J.Transformative Dimensions of Adult Learning[M].San Francisco, CA:Jossey-Bass,1991.

[22] KEMMIS, S., amp; MCTAGGART, R. (Eds.). The action research planner[R].(3rd ed).Deakin University,1988.

[23]STRINGER, E. T.Action Research(4th ed)[M].Sage Publications,2013.

On the Development of Young Faculty in Universities under theContext of Industry-education Integration in the New Era

Pan Yu

(School of Foreign Language Studies, Wenzhou Medical University, Wenzhou 325035, China)

Abstract:This study delves into the importance of constructing a young faculty team in universities in the new era of industry-education integration. The research aim is to reveal the issues young teachers face in career planning, resource acquisition, and cultivation methods, and to seek effective construction paths. To fulfill this objective, this study employs an in-depth analysis using activity theory, teacher social identity theory, and transformative learning theory. Through the application of these theories, a deep understanding of the needs and challenges faced by young teachers is achieved, leading to the proposition of targeted strategies. The study ultimately explores a series of potential construction paths and discusses their impact on the young faculty team construction. The results of this research not only provide new theoretical and practical insights for the construction of young faculty teams, but also offer valuable references for researchers in related fields.

Key words:Industry-education Integration; Young faculty; Team construction; Activity theory; Transformative learning theory