基于用户体验的下肢无源外骨骼设计优化研究

2024-05-19沈峰岑曹恩国

沈峰岑 曹恩国

关键词:用户体验;无源外骨骼;Kano模型;重要度权重;设计策略

引言

外骨骼机器人是一种新型的助力型设备,可穿戴于人體通过助力机构辅助人进行行走、跑步等多项活动,广泛应用于军事、医学、工业等行业,有广阔的发展前景。无动力外骨骼的驱动来源为人体自身运动,本质上是以“人”为核心的产品,然而,目前针对外骨骼用户体验设计方向的研究较少,较为缺乏。因此,文章从用户体验的角度出发,对无动力下肢可穿戴外骨骼用户使用流程进行分析研究并构建用户需求层次模型。基于Kano 模型对用户需求进行调研统计,将用户需求区分为魅力型需求、期望型需求、必备型需求、无差别需求、反向型需求5 类。同时,基于Kano 模型对用户需求重要度权重进行排序,并以提高用户体验为目标,提出下肢外骨骼设计优化策略。

一、无动力下肢可穿戴外骨骼研究现状概述

被动式外骨骼动力来源为人体自身运动,通过机械结构的合理设计,利用作动器元件模拟人体骨骼肌肉效能,对人体运动过程中的能量进行回收再释放,实现对于人体运动的助力。影响其研发设计的关键技术主要为机械结构、人机协同性、作动器元件、控制精度、舒适性设计等。浙江大学的王东海[1] 等学者,清华大学季林红等人[2] 均针对结构创新设计进行了较为深入的研究,也取得了不错的实验进展,通过对外骨骼结构、材料等的设计研究以满足轻量化的要求是未来的研究趋势。陈春杰[3],李静[4] 等人基对外骨骼运动时的关节柔顺性开展了研究,有效提高了外骨骼的人机耦合性。人机耦合性的研究对其人机交互安全性、舒适性以及对复杂环境的适应性等方面具有重要意义,是下肢被动外骨骼应用研究深化的重要方向。Sofía Iranzo[5] 等人基于肌电信号建立了外骨骼性能评价模型,李佳璐[6] 等人构建了外骨骼舒适性评价指标体系,目前,评估体系方向复杂多样,缺乏通用普适的评价流程,且目前已有的评价体系对后续设计缺少较为直观的设计优化方向指导。

目前,多数研究重点聚焦于外骨骼对于人体运动机能的助力效率,有关外骨骼的人机协同性、运动稳定性、舒适性等方向的研究还不够深入,且对用户体验的关注度相对较低,外骨骼的产品化设计不够深入。文章将从用户体验的角度出发,以下肢可穿戴外骨骼应用深化,提升用户体验为设计目标,对下肢可穿戴外骨骼设计优化策略进行了调研分析。

二、基于用户体验的设计优化需求分析

(一)无动力下肢可穿戴外骨骼的用户体验

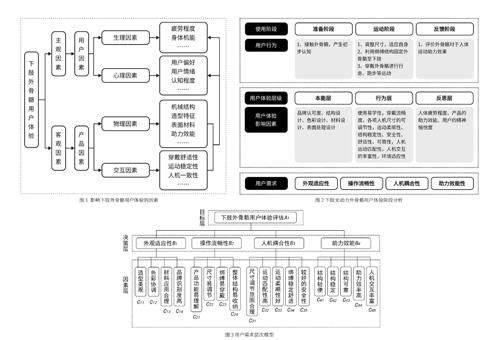

用户体验在学术界现有众多定义中,认可度最高的是在ISO9241-210 中提出的,即“人们对于使用或参与产品、服务或系统所产生的感知和回应”[7]。这个定义中认为,用户体验的主体是“人”,时间范围界定为“使用或参与”的整个过程,体验指向“感知与回应”,体验的对象为“产品、服务或系统”。下肢可穿戴外骨骼的用户体验即指在用户使用外骨骼的整个过程中,包括学习使用外骨骼、穿戴外骨骼、穿戴外骨骼进行运动、脱除外骨骼整个流程中针对外骨骼产品所产生的交互感受。影响外骨骼的用户体验的因素可分为主观因素与客观因素。主观因素主要指用户本身所产生的心理感受及生理感受,可进一步细分为情绪、感知、疲劳程度等,且主观因素也会受到用户本身的喜好、认知程度、身体机能素质等因素影响。客观因素主要指产品因素,产品因素可划分为产品本身的物理因素及人机交互因素,物理因素即指外骨骼产品本身的机械结构、造型特征、表面材料、助力效能等因素,人机交互因素指穿戴舒适性、运动稳定性、人机耦合性等因素。如图1 所示,各项因素有着复杂的相互关系,彼此相互影响相互关联,共同构成了外骨骼的用户体验设计要素。

(二)无动力下肢外骨骼用户需求分析

如前文所述,外骨骼作为典型的人机结合的产品,在设计过程中应更多关注“人”本身,从“人”的角度出发进行需求分析并构建用户需求层次模型。唐纳德诺曼在《情感化设计》一书中提出了情感化设计的3 个层次,分别为本能层,行为层和反思层[8],利用诺曼的理论对外骨骼的人机交互流程进行分析,将下肢可穿戴外骨骼的用户体验流程分为3 个阶段,即穿戴前的准备阶段、穿戴中的运动阶段、穿戴结束后的体验阶段。如图2 所示,通过对各阶段的人机交互行为进行分析,进一步细化并总结归纳外骨骼的用户体验影响因素。

1. 穿戴前的准备阶段主要指用户刚刚接触到外骨骼的阶段,主要反映本能层的用户体验,即用户对于产品的直观感受。这个阶段主要由产品的物理因素与人的主观认知相互作用,使用户对产品产生第一认知印象。这一阶段,影响用户体验的主要产品因素有产品的品牌认可度、造型结构设计、色彩设计、材料设计、表面处理设计等。

2. 穿戴中的运动阶段主要指用户穿戴外骨骼并进行相应运动的阶段,主要反映行为层的用户体验,即用户对于产品的使用感受。这个阶段主要由产品的人机因素与人的主观感受相互作用,是外骨骼用户体验流程的核心阶段。这一阶段,影响用户体验的主要产品因素包括下肢外骨骼的使用易学性,下肢外骨骼的穿戴流畅度,外骨骼各项人机尺寸的可调节性,外骨骼运动过程中的运动柔顺性、结构稳定性、安全性、可靠性,人机运动匹配性,人机交互的丰富性,环境适应性等。

3. 穿戴后的体验反馈阶段主要指用户运动结束后脱除外骨骼后的阶段,主要反映反思层的用户体验,即产品带给用户的价值感受。这个阶段影响用户体验的因素主要有人体疲劳程度、产品的助力效能、用户的精神愉悦度等。

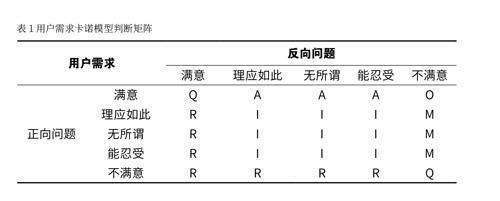

通过用户访谈与专家咨询的方式对以上影响外骨骼用户体验的因素进行整理归纳,从外观适应性、操作流畅性、人机耦合性、助力效能4 个维度梳理并提出无动力下肢可穿戴外骨骼用户需求共18 项,并构建下肢外骨骼用户需求层次模型。如图3 所示,从外观适应性维度提出了造型美观、色彩协调、材料应用合理、品牌识别度高四项用户需求,从操作流畅性维度提出了易理解的产品功能、易调节的人机尺寸、易穿戴的绑缚结构、易收纳的整体结构4 项用户需求,从人机耦合性维度提出了合理的尺寸匹配范围、较高的运动匹配性、较高的运动柔顺性、稳定合理的绑缚结构、较好的安全性5 项用户需求,从助力效能维度提出了结构轻便性、较高的结构稳定性、较好的结构可靠性、较高的助力效率、较为丰富的人机交互功能5 项用户需求。

三、基于Kano模型的无动力下肢外骨骼用户需求重要度分析

(一)Kano 模型

基于Kano 模型设计问卷,利用问卷调研的方式对所提出的用户需求进行分类并对其重要程度进行评价,以此验证用户需求点的合理性,区分在产品优化设计中用户需求点的优先级,指导后续产品设计创新实践[9]。通过问卷对每个需求点进行正负双向提问,同时提问用户具备某项功能的感受以及不具备某项功能时的感受,为用户设置满意、理应如此、无所谓、可以忍受忍受、不满意5 个评价维度选项。

如表1,问卷调研的结果可利用Kano 模型矩阵对所罗列的用户需求点进行分类,划分为期望型需求(O)、魅力型需求(A)、必备型需求(M)、无差异需求(I)、反向型需求(R),Q 指的是可疑的结果。其中,反向型需求指代的是需要取消的需求点,必备型需求指代的是用户对产品功能的基本要求,期望型需求与魅力型需求则是提升用户体验满意度的关键切入点。

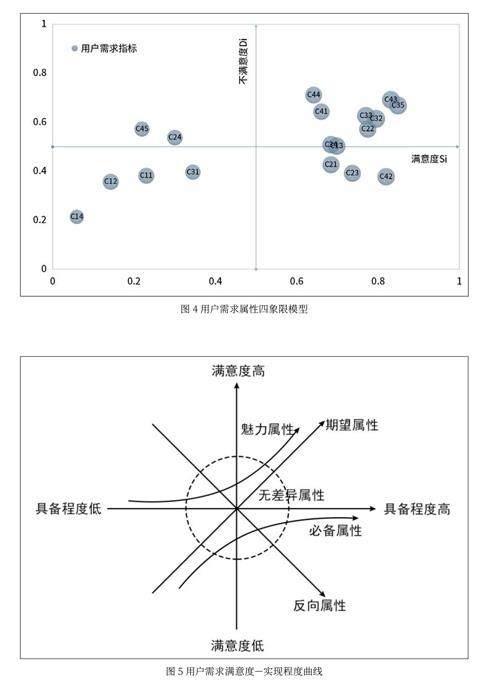

在传统Kano 模型中仅使用占比最高的一项属性对用户需求进行定性分类,分类结果存在一定的模糊性,因此引入Better-Worse系数对用户需求进行进一步定性[10],Better-Worse 系数指用户对于该项功能指标发生变化时的敏感程度。Better 系数指满意度系数,数值为正,Better 系数越大越接近1 说明满足该项需求后用户满意度越高,Worse 系数指不满意度系数,数值为负,数值越接近-1说明不具备该项功能需求时用户的不满意程度越高。计算公式如图所示:

满意度系数:Si=(A+O)/(A+M+O+I)

不满意度系数:Di=(M+O)/(A+M+O+I)

其中,A、M、O、I 指各类属性在该用户需求中的占比。计算得出各项需求Better-Worse 系数后,可以Kano 模型判断矩阵为基础对用户需求进行更严谨的定性分析。

(二)基于Kano 模型的无动力下肢外骨骼用户需求定性分析以用户需求层次模型为框架,基于Kano 模型对问卷进行设计并发放,共发放200 份问卷,问卷发放对象包括相关领域的专业学者及对外骨骼有一定了解的普通用户等,涉及人群全面,保证了信息的有效性及真实性,共回收有效问卷176 份。经统计,问卷调研数据的信效度均满足要求,调研数据真实有效、可用性高。而后,根据表1 所示用户需求Kano 模型判断矩阵及Better-Worse 系数对所获取的问卷结果数据进行统计分析,数据分析统计结果如表2 所示。

根据调研统计结果,分别得到了18 项需求的需求属性,共有4项无差别需求,3 项必备型需求,9 项期望型需求以及2 项魅力型需求。如图4 所示,根据Better-Worse 系数进一步构建用户需求四象限图:第一象限Better 值高,Worse 值绝对值高,用户需求属性为期望属性,代表重要性高且急需的功能需求;第二象限Better 值高,Worse 值绝对值相对较低,用户需求属性为魅力属性,代表重要但不急需的功能需求;第三象限Better 值与Worse 值绝对值均较低为无差异属性,该象限内功能需求用户的关注度较低;第四象限Better 值低,Worse 值绝对值高,该象限的功能需求为必备属性,一定需要满足。在功能需求的提供优先级上,通常需要为:必备属性> 期望属性>魅力属性> 无差异属性。

(三)基于Kano 模型的用户需求重要度權重调整

用户满意度与需求实现程度并非单一的线性关系,如图5 所示,必备型需求用户的感知度更高,但做出优化调整后,用户满意度提升比例较低,而针对魅力型需求当做出一定优化后用户满意度则会得到大幅提升,因此,根据用户需求的不同分类引入调整系数k 对用户需求重要度进行调整。

对于必备型需求(M),01;对于无关型需求(I),k=0;对于反向型需求,k<0。k 的取值大小一般根据研究者的经验进行定义,参考产品特性及以往相关研究[11],将魅力型需求、期望型需求、必备型需求、无关型需求、反向型需求k 值分别定为1.2、1、0.8、0、-1。根据k 值修正用户需求重要度权重ωi,得到用户需求的最终权重ωi。

其中,ki 指第i 项用户需求的修正值,ωi 指第i 项用户需求重要度的原始权重,ωi 指第i 项用户需求重要度的修正权重。用户需求重要度权重由用户调研结果统计所得,各项需求的重要度权重调整过程及修正后的重要度排序如表3 所示。

(四)下肢外骨骼用户需求分析总结

基于前文所述调研统计结果,对外骨骼需求的各项指标进行分析。从对调研结果的统计所得,必备型需求共3 项,重要度排序为:C42 结构稳定>C21 易理解的产品功能>C23 易穿戴的绑缚结构。必备型需求必须在设计中给予重视并满足,但对于用户体验满意度提升影响较小。期望型需求共9 项,重要度排序为:C35 较好的安全性>C32 较高的运动匹配性>C33 较高的运动柔顺性>C43 结构可靠>C13 材料应用合理>C34 稳定合理的绑缚结构>C22 易调节的人机尺寸>C44 助力效率>C41 结构轻便性。魅力型需求共两项,重要度排序为:C24 易收纳的整体结构>C45 人机交互丰富。期望型需求和魅力型需求的实现完善能够很大程度上提升用户的体验满意度,提升产品在同类产品中的竞争力。无关型需求共四项:C11 造型美观、C12 色彩协调、C14 品牌识别度高、C31 合理的尺寸匹配范围,对用户体验满意度影响较小。

四、基于用户体验的下肢外骨骼设计优化策略

结合调研统计结果,以提高用户体验满意度为目标,从提高期望型需求及魅力型需求实现程度的角度出发,基于下肢无源外骨骼研究现状提出现阶段下肢外骨骼设计优化策略,为后续优化设计及用户体验评价提供了理论依据。

)优化安全性设计,提升用户体验及信任度。

作为穿戴类产品,外骨骼的人体安全性受到用户极高的关注,但在现今的产品设计中体现较少。应从硬件及交互两方面入手,在结构设计的过程中结合人体运动学及生物工学考虑多场景下的人机安全性,对人体运动安全性给予功能保障。同时,在产品交互层面上给予用户相应的反馈,增强用户的使用信心,提升用户体验满意度。

(二)优化结构设计,提高外骨骼的人机耦合性。

现阶段下肢无源外骨骼结构助力研究有所成效,但在设计过程中,对复杂运动状态及环境下的外骨骼人机耦合性有所忽视。应综合考虑多运动状态下、多环境因素下外骨骼结构的自由度,并通过绑缚结构的优化设计,提高运动过程中外骨骼的结构稳定性,以此提高外骨骼与人体运动一致性。

(三)优化材料选型,提升外骨骼助力效能。

材料应用对于外骨骼的用户体验影响是多方面的,而目前,外骨骼设计中材料的应用选型没有一个较为统一可用的标准。应结合现有仿真建模软件,对材料与结构的适配度进行校验以进行优化选型。结构材料及弹性元件材料可基于仿真软件对材料的受力程度及助力效果进行选型分析优化,降低实验选型成本,提高优化设计效率。也可基于有限元分析,对关键结构受力及相互运动关系进行分析校核,提升外骨骼零部件结构可靠性,同时结合拓扑优化方法对结构进行轻量化设计,降低结构自重,提升外骨骼助力效能。

(四)优化人机交互,提升人机交互效率与体验。

通过调研结果来看,外骨骼的智能交互目前研究与应用较少,即时的信息交互与运动反馈交互能使外骨骼更加智能化地服务用户,丰富用户的使用感受,提高用户的使用积极性。可通过传感器的设计应用将其助力能力、助力效果、骨骼稳定性、新陈代谢值、穿戴者疲劳程度等进行监测并呈现,提升用户对产品的信任程度与使用积极性。

结語

文章从用户体验的角度出发,结合Kano 模型对下肢无源外骨骼用户需求进行定性定量分析,并以重要度权重为导向,基于下肢无源外骨骼的研究现状,从4 个方面提出了具体可行的设计优化策略,为后续下肢外骨骼设计优化及体验评价提供了实践性的依据。基于目前市场产品的有限性,文章未结合需求指标对市场现有产品进行用户体验评价分析,研究还具备一定的局限性,后期会综合调研现有样机的用户体验评价及用户需求实现成本,进一步深入下肢无源外骨骼设计优化研究。