基于数据挖掘冯玲教授治疗阵发性心房颤动的用药规律

2024-04-29程晓振胡影胡木吴怡茹侯承志冯玲

程晓振 胡影 胡木 吴怡茹 侯承志 冯玲

摘要 目的:探讨冯玲教授治疗阵发性心房颤动的用药规律。方法:收集2021年2月—2022年6月就诊于冯玲教授门诊的有效心房颤动病案,运用中医传承计算平台(V3.0),分别从频次分析、关联规则、复杂网络图分析和聚类分析挖掘用药规律。结果:共收集临床验案157个,有效处方157首,涉及中药136味。用药频次≥35次的中药有20味,占药物总频次的67.51%,其中甘松、丹参、檀香、炒酸枣仁的频次较高(≥140次)。四气以寒温为主,平性次之;五味以甘苦居多,辛味次之。归经以入心、胃、肺、肝经为主。药物功效分为清热药、补虚药、理气活血祛痰药、安神药等10类。关联规则分析得到10个关联药组(支持度≥104,置信度=1),聚类分析得出4个核心类方。结论:冯玲教授辨治阵发性心房颤动调脉安神并重,认为血脉不利(气阴两虚、痰瘀痹阻),神不守舍(神无所归、魂无所主)为核心病机,治以益气滋阴充脉、理气祛痰化瘀、养神平肝定悸为法,重视补宗气、畅气血,强调“心胃”同治、辛苦合用。

关键词 阵发性心房颤动;数据挖掘;用药规律;脉神同调;冯玲

doi:10.12102/j.issn.1672-1349.2024.03.020

基金项目 中央保健科研课题(No.2022YB73,No.2020YB46);国家重点研发计划项目(No.2019YFC1708404);中国中医科学院科技创新工程课题(No.CI2021A03001)

作者单位 1.中国中医科学院广安门医院(北京100053);2.北京中医药大学

通讯作者 冯玲,E-mail:flgamyy@163.com

引用信息 程晓振,胡影,胡木,等.基于数据挖掘冯玲教授治疗阵发性心房颤动的用药规律[J].中西医结合心脑血管病杂志,2024,22(3):509-513.

心房颤动(atrial fibrillation,AF)不协调的电活动导致无效的心房收缩,进而引起心悸、胸闷气短、乏力、头晕等临床症状。发病率逐年上升,且与年龄呈正相关[1-2]。心房颤动病人并发心力衰竭、脑卒中风险分别是正常人的3倍和5倍[3]。在我国所有心房颤动类型中,阵发性心房颤动占比超过33.3%[4],其脑卒中风险与持续性心房颤动病人相当[5]。最新心房颤动指南强调抗凝、控制心率(律)等药物或外科消融治疗,但西药会导致心律失常和心脏外毒副作用,射频消融价格昂贵、复发率高,逐渐不被大多数病人所接受。一项系统评价再评价研究表明,中医药治疗心房颤动可提高临床疗效,减少不良反应[6]。冯玲教授长期致力于中医药治疗心血管疾病的临床与基础研究,具有丰富的诊疗经验,本研究基于中医传承计算平台,对冯玲教授治疗阵发性心房颤动处方进行数据挖掘,浅析冯玲教授辨证思路与用药规律,以期为临床提供新思路。

1 资料与方法

1.1 处方来源

收集2021年2月—2022年6月就诊于中国中医科学院广安门医院冯玲教授门诊的阵发心房颤动病案。

1.2 诊断标准

中医诊断标准参照1995年《中药新药临床研究指导原则》心悸病制定;西医诊断标准参照《2020 ESC/EACTS心房颤动诊断和管理指南》(ESC为欧洲心脏病学会,EACTS为欧洲心胸外科协会)中阵发性心房颤动内容制定。

1.3 疗效判定标准

参照1995年《中药新药临床研究指导原则》心悸临床疗效判定标准,临床痊愈:症状全部消失,心电示波观察或动态心电图检查恢复正常;显效:心悸症状消失,心电示波观察或动态心电图明显改善,心房颤动基本控制或频发转为偶发;有效:心悸症状大部分消失,心电示波观察或动态心电图有所改善,发作次数减少50%以上,持续时间缩短50%以上,或频发转为多发,或多发转为偶发;无效:心悸症状和心电示波观察或动态心电图无变化或加重。

1.4 纳入标准

1)符合上述中西医诊断标准,且第一诊断为阵发性心房颤动;2)首诊处方;3)临床疗效判定为痊愈、显效及有效。

1.5 排除标准

1)合并严重基础疾病及其他器官损害者;2)病历资料、处方药物记录不全者。

1.6 数据录入与清洗

采用双人录入法,按照录入模板条目“姓名、性别、年龄、中西医诊断、证候、处方组成”等,逐一录入病人信息,没有的为空项,一人录入,一人核对信息。根据《中华人民共和国药典2020版》,将药物名称统一并规范化,如将“栝蒌”统一为“瓜蒌”,“蜜甘草”修改为“炙甘草”,因药物不同炮制而功效有差异者,如能在药典中查到炮制名称者予以保留,如甘草有“炙甘草”与“生甘草”之别。

1.7 统计学处理

利用中医传承计算平台(V3.0)“统计分析”模块分析药物的四气五味、归经、功效分布,“方剂分析”功能对处方用药特点进行分析,挖掘高频药物及常用剂量,根据“关联规则”分析常用药对、药组,使用处方聚类分析挖掘核心类方。

2 结 果

2.1 一般资料

本研究共纳入验案157个,有效处方157首,其中男88例(56.05%),年龄(61.16±11.59)岁;女69例(43.95%),年龄(61.86±12.47)岁。

2.2 高频药物及常用剂量

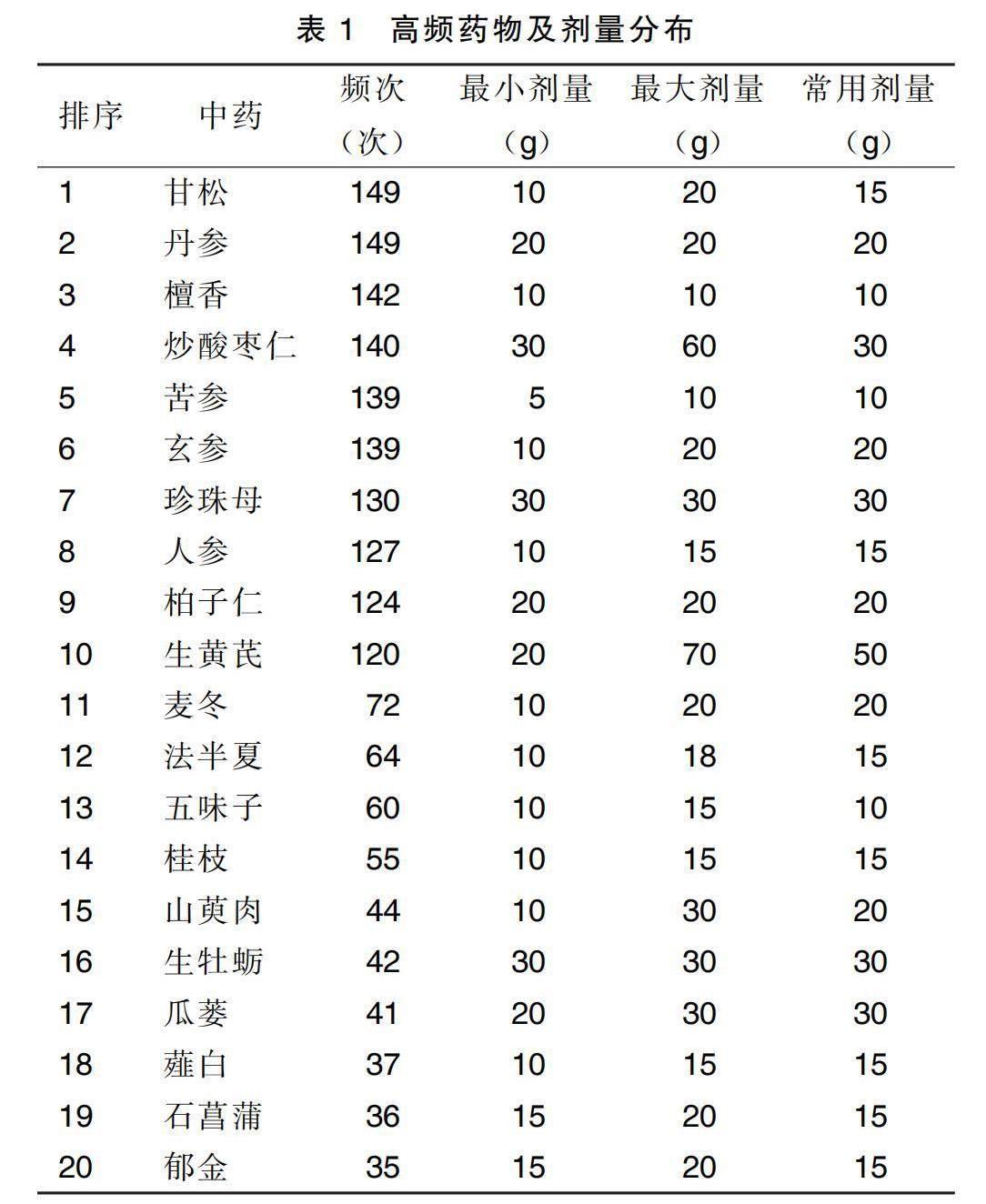

157首处方中总计中药136味,其中用药频次≥35次的中药有20味(频次1845),占药物总频次(2 733)次的67.51%。高频药物排序居前5位的分别为甘松、丹参、檀香、炒酸枣仁、苦参,其中甘松、丹参的频次较高(均为149次)。高频药物剂量分布中,生黄芪和炒酸枣仁所用剂量分布差异较大。详见表1。

2.3 四气五味、归经分布

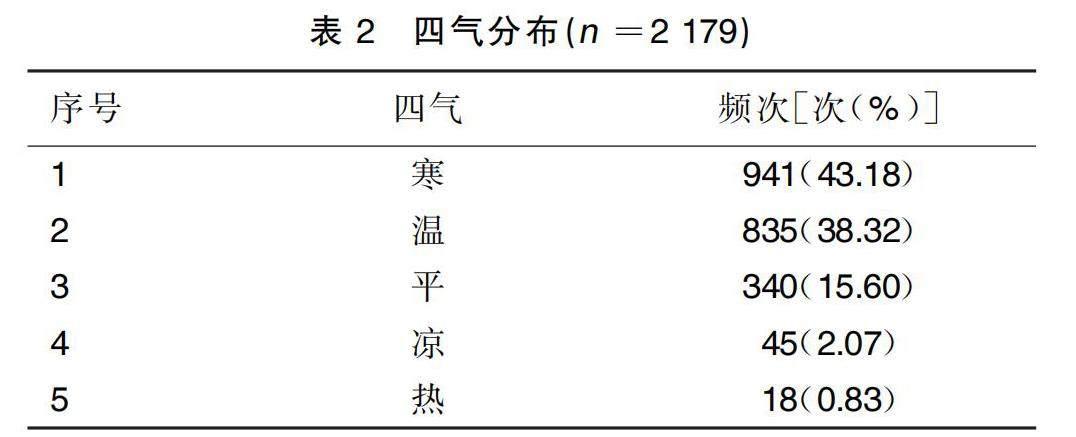

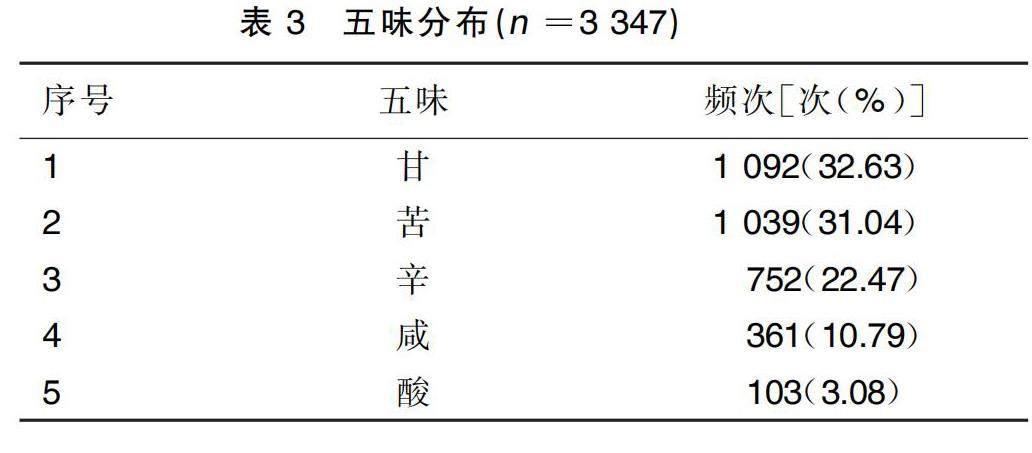

四气中,以寒温居多(81.50%),平性次之(15.60%),热之药最少。五味中,以甘苦为主(63.67%),辛味次之(22.47%),酸之味最少。详见表2、表3。归经中,以入心经(20.56%)、胃经(16.44%)为主,次入肺、肝、脾、肾经,入三焦、心包经者较少。详见表4。

2.4 功效分布

136味中药功效主要分为16大类,其中功效排序居前10位占比92.89%。详见表5。

2.5 关联规则分析

设置支持度80,置信度0.9,将高频药组降序排列,排序居前20位的药组(频次≥132次)中,高频药对11组,三味药组合7组,四味药组合2组,其中关于丹参的药对、药组最多,如丹参-甘松、丹参-檀香等。详见表6。关联药组排序居前10位的详见表7。网络拓扑图见图1。

2.6 处方聚类分析

共挖掘得到4个核心类方。详见表8。

3 讨 论

中医学中虽无“心房颤动”“心房纤颤”“房颤”等病名记载,根据其自觉心中悸动、惊惕不安及脉结代、参伍不调等典型症状和体征,将其归属于中医学“心悸”“惊悸”“怔忡”病范畴。关于心悸病因最早记载于《黄帝内经》,言其“宗气外泄,心脉不通、复感外邪,突受惊恐”,《伤寒论》认为病因为惊扰、水饮、虚劳及汗后受邪等,与心之气血阴阳、五脏六腑相关[7]。叶天士认为内伤七情与体虚劳损,致心神失却濡养,或痰饮、水湿、暑热上扰心神,神不守舍而致心悸。冯玲教授结合前人理论与自身临证经验,提出血脉不利、神不守舍为核心病机,治以益气滋阴充脉、理气祛痰化瘀、养神平肝定悸为法,重视脉神同调、调补宗气及“心胃同治”。

3.1 调血脉,安神机

高频药物中,甘松出现的频次最高,为冯玲教授常用单味药。《医学衷中参西录》言:“甘松气香能通……其性善化湮瘀活血脉”。药理研究发现甘松具有抗心律失常、抗抑郁作用[8]。丹参、檀香为丹参饮加减,可活血祛瘀通脉,《滇南本草》曰:“丹参,补心定志,安神宁心”。酸枣仁补益心肝阴血,宁心安神,《神农本草经》言:“柏子仁,主惊悸,安五藏”。人参、生黄芪、麦冬、五味子为生脉饮加减,益气养阴,充养血脉,《神农本草经》言:“人参主补五脏,安精神,定魂魄,止惊悸”,研究表明人参-甘松药对可通过多靶点、多途径及信号通路治疗阵发性心房颤动[9]。珍珠母、生牡蛎入心肝经,平肝潜阳,山萸肉滋补肝肾,滋阴潜阳,共凑安神定魂之功。瓜蒌薤白半夏汤通阳散结,祛痰化浊,以通脉道。《神农本草经》载:“石菖蒲味辛温,开心孔,通九窍”,郁金宽胸开郁,祛瘀理气,二者可行气祛痰解郁,通利心窍血脉。研究表明苦参碱能有效延长心房肌场电位时限(fAPD),加快传导速度(CV),从而阻止心房颤动的发生发展,维持正常的脉律(率)[10]。

四气中,寒温为主,平性次之。冯玲教授认为心为火脏,其变多从火化,火热扰及血脉、心神则脉促数、心悸动,正如《四圣心源·中气》曰:“心火上炎而神病……神病则惊怯而不宁”。热者寒之,故寒性药居多,然寒则血凝脉不通,故温性药紧随其后,辅以反佐,使血脉畅通。五味中甘苦最多,辛咸次之,甘者和缓补益,健运中焦,生化气血,充盈脉道,苦味引药直归心经。悸者动也,象属风木变动之状,《素问·脏气法时论》言:“肝欲散,急食辛以散之……肾苦燥,急食辛以润之,开腠理,致津液,通气也”,辛味药向上向外发散,可升发调达肝气,防其郁遏变生肝风扰动心神,同时,辛味药可以宣达内外,开发腠理,布散津液,调畅气机,助心脉调达舒畅。

归经中,以入心、胃、肺、肝、脾经为主。心火温煦脾土,中焦腐熟化生气血,充养血脉,濡养心神,心肺为百脉之宗,通调全身血脉,脾生血,肝藏血,心行之。心与胃、肺、肝、脾的关系主要体现在气血生化、濡养神机、通调血脉方面。药物功效主要分为4大类:清热类清热泻火或滋阴清热,使心神静谧;理气类使血脉通畅;补虚类补益气血,充养脉道;活血祛痰类祛除脉中有形实邪。清热药最多,意在清心火使神宇宁静,理气药位居第二,活血化瘀类、化痰止咳平喘类占比16.02%,体现了气为血之帅,血脉贵流通的思路。神无所归,魂无所主,心中悸动不安,故用平肝息风药、安神药宁心止悸。

高频药组主要功效为理气活血通脉,滋阴清热安神。基于支持度80,置信度0.9,排序居前10位的关联药组置信度均为1,可以看出冯玲教授辨治心房颤动有固定药组,其中珍珠母→甘松的支持度和置信度最高,珍珠母平肝潜阳安神魂,甘松理气通窍活血脉,体现调脉安神并重思想。网络拓扑图显示高频药物常用组合为生黄芪、人参、炒酸枣仁、柏子仁、丹参、檀香、甘松、苦参、玄参、珍珠母,共凑益气滋阴充脉、理气祛痰化瘀、养神平肝定悸之功。聚类分析得出4个核心类方:F1功效偏于益气养阴,活血通脉,证属气阴两虚,瘀阻脉络者可加减用之;F2在F1基础上兼有清热安神之功,临证可加减用于气阴两虚,瘀阻脉络,化热扰神者;F3功效滋阴清热安神,活血通脉,适用于阴虚血热扰神,兼有瘀阻脉络者;F4益气活血通脉,平肝潜阳安神,可加减用于气虚血瘀,神魂不宁者。

脉为血府,血脉贵在流通,上述用药规律可以看出冯玲教授重视补益气血,充养血脉,化痰活血祛浊,通畅脉道,使气血、营卫周流有度,血脉有律,从而使心房颤动转复或维持窦律。心主神明,神机宜静谧而忌躁扰不宁[11],数据挖掘发现冯玲教授重视调畅脉道,养血安神,从神魂关系出发,以平肝潜阳、滋阴潜阳之法安神定魂,善用辛味药从肝风调治心神,常用甘松、人参、苦参等具有抗心律失常作用的药物。以上用药规律体现了冯玲教授辨治心房颤动脉神同调的思想。

3.2 补宗气,畅气血

《灵枢·邪客》载:“宗气积于胸中,出于喉咙,以贯心脉,而行呼吸。”宗气可助心行血、调脉律、匀呼吸,宗气足,则心气充沛,气血通畅,宗气亏虚,则胸闷气短、心脏节律失常发为心悸[12]。张锡纯认为宗气即是大气,言“其怔忡者,因心在膈上,原悬于大气之中,大气既陷,而心无所附丽也。”大气不能斡旋胸中,血脉心神失养,则心中悸动[13]。高频药物中黄芪、人参为补气主药,诸方中二药使用频次分别达120次和127次,其中黄芪最大剂量可用至70 g,《医学衷中参西录》言:“黄芪既善补气,又善升气,且其质轻松中含氧气,与胸中大气有同气相求之妙用。”故善用黄芪为主药补益宗气(大气),南阳宗气学派亦认为黄芪为善补宗气之要药[14]。升陷汤方后注:“至其气分虚极者,酌加人参,所以培气之本也”,胸中大气以元气为根本,黄芪-人参配,可补元气益宗气。但有研究表明,黄芪用量超过30 g时病人会出现头痛、头晕、胸闷等血压升高表现,应注意其不良反应及不适用人群[15]。

3.3 “心胃”同治,辛苦合用

五味中,甘苦之药为多,辛味次之。归经中,主入心、胃经,次入肝、肺。心属火,胃属土,心胃五行相生,经络相互络属,解剖位置临近,生理相关,病理相及。甘者补益中焦,化生营卫气血,上濡心脉。《四圣心源·神惊》载:“神不交精,是生惊悸,其原由于胆胃之不降”“胃土之不降,由于脾土之湿”,《素问·脏气法时论》言:“脾恶湿,急食苦以燥之”,苦味药燥湿健脾,以复脾升胃降,心神交精之功。研究表明胃食管反流导致心房颤动的发生发展[16],其病机为胃失和降,胃气上逆[17],戊土不降,一则痰浊上犯,痹阻脉道,蒙蔽心神;二则心火不降,灼灼炎上,扰动神宇;三则心肾不交,肾水寒凌,上犯心宫。国医大师路志正教授从脾胃论治心悸病,临床疗效显著[18],此乃冯玲教授“心胃”同治思想之渊薮。研究表明心房颤动病人常合并焦虑、抑郁等肝气不舒的情志活动[19],且常伴有胸闷、气短等肺气宣降失常的症状,《素问·脏气法时论》言:“肝欲散,急食辛以散之”“肺苦气上逆,急食苦以泄之”,辛味升发肝气,苦味肃降肺气,可有效缓解病人不良情绪及临床症状,同时辛苦合用可使脾升胃降,心肾相交[20]。

综上所述,本研究基于数据挖掘技术,探讨冯玲教授治疗阵发性心房颤动用药规律,研究发现冯玲教授辨治心房颤动以血脉不利(气阴两虚、痰瘀痹阻),神不守舍(神无所归、魂无所主)为核心病机,治以益气滋阴充脉、理气祛痰化瘀、养神平肝定悸为法,调脉安神并重,使“血脉和利,精神乃居”;补宗气,贯心脉,行呼吸,调脉律;“心胃”同治,养血安神;辛苦合用,脾升胃降,心神交精。本研究旨在总结冯玲教授用药经验,但限于计算平台统计方法及处方数量有限,不能完全体现冯玲教授临床灵活施治的法则,因此,临证不可偏执于一端,应审证求因,辨证治疗。

参考文献:

[1] LIPPI G,SANCHIS-GOMAR F,CERVELLIN G.Global epidemiology of atrial fibrillation:an increasing epidemic and public health challenge[J].Int J Stroke,2021,16(2):217-221.

[2] ZONI-BERISSO M,LERCARI F,CARAZZA T,et al.Epidemiology of atrial fibrillation:European perspective[J].Clin Epidemiol,2014,16(6):213-220.

[3] 杜娟娟.LncRNA TCONS——00106987在实验性心房颤动中对心房电重构的影响及作用机制[D].济南:山东大学,2020.

[4] 周自强,胡大一,陈捷,等.中国心房颤动现状的流行病学研究[J].中华内科杂志,2004,43(7):491-494.

[5] HOHNLOSER S H,PAJITNEV D,POGUE J,et al.Incidence of stroke in paroxysmal versus sustained atrial fibrillation in patients taking oral anticoagulation or combined antiplatelet therapy:an ACTIVE W substudy[J].J Am Coll Cardiol,2007,50(22):2156-2161.

[6] 王哲,王娅,刘艳飞,等.中药治疗心房颤动的系统评价再评价[J].中国循证医学杂志,2020,20(2):199-206.

[7] 千杰,张明雪.浅谈《伤寒论》对心悸的证治[J].医学综述,2008,14(6): 940-941.

[8] 杨涛,胡朗吉,葛郁芝.中药甘松抗心律失常作用及其电生理机制研究[J].现代诊断与治疗,2008,19(5):276-278.

[9] 郭经奇,李莹,范吉林,等.基于网络药理学探讨人参-甘松药对治疗阵发性房颤的作用机制[J].海南医学院学报,2021,27(20):1574-1580.

[10] 屠叶平,侯月梅,金晓媛,等.苦参碱对高频左心房起搏房颤模型兔的影响[J].中国老年学杂志,2019,39(2):368-371.

[11] 邹正,史佳芯,梁国标,等.基于“水火既济”理论从“心-肾-脑-神轴”探析老年抑郁症[J].中华中医药学刊,2022,40(2):234-237.

[12] 何贵新,肖婷,申永艳,等.基于中医“气”理论辨谈心病[J].辽宁中医杂志,2021,48(5):64-67.

[13] 任培华,冼绍祥.冼绍祥教授温胆汤治疗心血管疾病的经验总结[J].中国中医药现代远程教育,2019,17(19):45-47.

[14] 陈吉全.南阳宗气学派学术思想研究[J].中华中医药杂志,2017,32(10):4473-4476.

[15] 高天,何燕.黄芪不良反应的临床表现[J].时珍国医国药,2005,16(11):1184.

[16] MARUYAMA T,FUKATA M,AKASHI K.Association of atrial fibrillation and gastroesophageal reflux disease:natural and therapeutic linkage of the two common diseases[J].J Arrhythm,2018,35(1):43-51.

[17] 张声生,朱生樑,王宏伟,等.胃食管反流病中医诊疗专家共识意见(2017)[J].中国中西医结合消化杂志,2017,25(5):321-326.

[18] 石晶晶,薄荣强,胡元会,等.路志正调理脾胃学术思想在治疗心悸病中的应用[J].北京中医药,2021,40(6):571-573.

[19] 周晓娟,张理想,詹玲,等.心房颤动病人焦虑抑郁状况及影响因素分析[J].蚌埠医学院学报,2019,44(7):876-880.

[20] 魏本君,陈恒文,郭丽丽,等.辛开苦降法探析[J].中医杂志,2016,57(1):81-83.

(收稿日期:2022-09-29)

(本文编辑 王雅洁)