成渝地区双城经济圈高等教育协同发展评价及提升策略

2024-04-12郑骏川李璨

摘要:区域高等教育协同发展可为成渝地区双城经济圈的一体化进程提供强大的科技和智力支撑。通过构建区域高等教育发展评价指标体系,运用耦合协调度模型发现,近年来成渝地区双城经济圈高等教育协同程度不断提升,但相较于国内其他城市群高等教育的一体化程度还存在较大差距。通过深挖问题及成因,探索提出编制一体化发展规划、促进量质双提升、创新协同发展模式、提升共建共享水平、加大对外开放力度、健全协同治理框架等举措,以加快实现成渝地区双城经济圈高等教育高质量发展。

关键词:成渝地区双城经济圈;高等教育;协同发展

中图分类号:G649" 文献标识码:A" " 文章编号:1674-3652(2024)02-0110-09

DOI:10.19933/j.cnki.ISSN1674-3652.2024.02.013

一、引言

2020年10月,中共中央、国务院出台的《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》(以下简称《规划纲要》)明确提出,要将成渝地区打造为全国高质量发展的重要经济增长极和新的动力源[ 1 ]。这标志着成渝地区双城经济圈将崛起并成为继京津冀、长三角、珠三角之后的中国第四经济增长极。根据《规划纲要》,成渝地区双城经济圈建设涉及经济、社会、教育等领域的一体化发展,其中高等教育在经济圈高标准建设进程中发挥着核心科技与智力支撑的作用。为此,加快推进成渝地区双城经济圈高等教育协同发展势在必行。这既是成渝地区双城经济圈战略的重要组成内容和成渝两地社会经济发展的现实需要,亦是优化成渝高等教育格局、建立成渝高等教育“命运共同体”、引领西部高等教育高质量发展的必解课题。

区域高等教育协同发展是指通过打破阻碍高等教育资源要素有效流动与配置的机制体制瓶颈,引导高校空间、学科布局、师资引进、科技转化、人才培养等要素的重新整合,促进区域高等教育由原本的“条块分割”状态和“零和博弈”困境向优势互补、错位竞争、全面合作的有序方向演进,从而实现区域高等教育整体竞争力的提升[ 2 ]。现有跨行政区域高等教育问题研究主要集中在京津冀、长三角、粤港澳等城市群[ 3-6 ],而针对成渝地区的研究才刚起步,总体而言相对薄弱,内容涉及成渝地区高等教育协同或联动发展的战略思考[ 7 ]、动力机制[ 8 ]、面临挑战[ 9 ]、经验借鉴[ 10 ]和推进路径[ 11 ]等。由此可见,上述研究多侧重成渝地区高等教育协同发展的宏观理论探讨,缺乏对成渝地区高等教育协同发展水平的实证测度。若在尚未对现实基础进行深刻把握的前提下,探讨成渝地区高等教育协同发展的瓶颈及策略问题,稍显现实依据不足,成渝地区高等教育协同发展的目标也就难以实现。鉴于此,本文通过指标体系构建,在科学评价成渝地区高等教育协同发展水平的基础上,系统挖掘阻碍高等教育一体化发展的深层问题,以期为成渝地区双城经济圈高等教育协同发展提供政策参考①。

二、成渝地区双城经济圈高等教育协同发展评价

(一)指标与数据

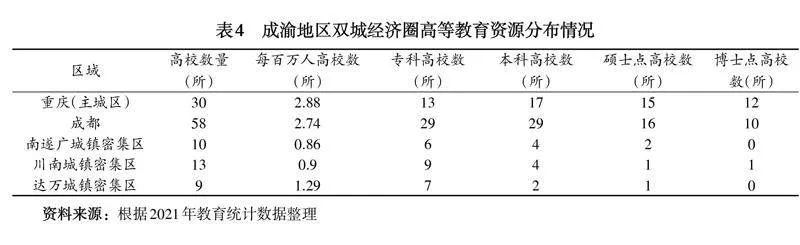

基于舒尔茨提出的教育投资收益理论,并参考呙小明等[ 12 ]、陈夏红[ 13 ]、刘耀等[ 14 ]的做法,从高等教育规模、高等教育投入和高等教育产出三个维度构建衡量区域高等教育发展水平的指标体系(表1)。其中:高等教育规模包括普通高校数、部属高校数、“双一流”高校数、普通高校研究生数、普通高校本专科生数、普通高校教师数、普通高校教师博士学位数、普通高校教师高级职称数等8个二级指标;高等教育投入包括生均占地面积、生均图书拥有量、生均固定资产价值、生均教育经费支出、师均科技支出经费、师均Ramp;D经费支出等6个二级指标;高等教育产出包括师均发表科技论文数、师均专利申请数、师均Ramp;D课题数、国际学术会议举办次数等4个二级指标。此外,上述指标数据来源于《全国教育事业发展统计公报》《全国教育经费执行情况统计表》《中国统计年鉴》《中国科技统计年鉴》等,样本时间区间为2017—2021年。

(二)评价结果

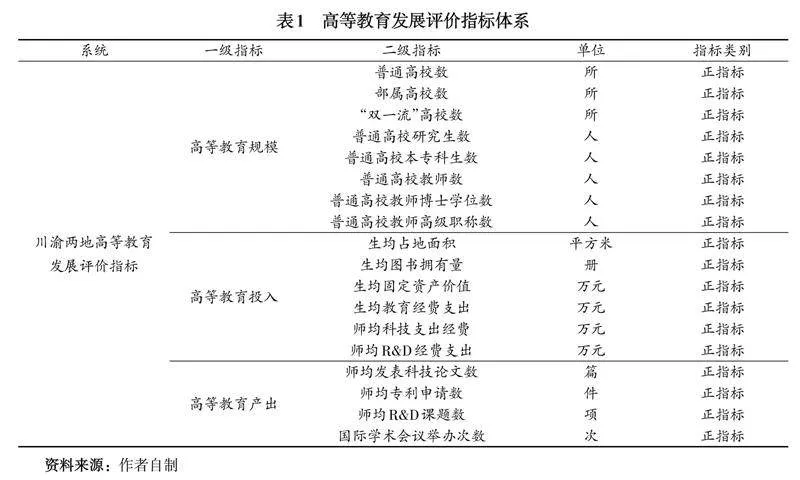

基于川渝两地2017—2021年统计数据,以熵权法进行权重计算,然后通过耦合协调度模型,测算出四川省与重庆市高等教育发展指数和耦合协调度,结果详见表2。

从高等教育发展指数来看,2017—2021年,川渝两地高等教育发展水平总体呈上升趋势。具体而言:2017—2018年,重庆市高等教育发展水平高于四川省;2019—2021年,重庆市高等教育发展水平低于四川省,表明川渝两地高等教育呈现“交替螺旋上升”的竞争态势。当然,无论是四川省还是重庆市,二者均没有达到0.8的实现阶段,因此未来要实现成渝地区高等教育的良性互动,两地都需下足功夫。

从高等教育协同发展来看,2017—2021年,川渝两地的高等教育协同发展水平经历了从原来的轻度失调(0.345 0)到现今的良好协调(0.872 5),表明近5年两地高等教育发展一直朝着协调发展态势进行演化。但从横向对比来看,2021年长三角与京津冀城市群高等教育耦合协调度均处于优质协调阶段,分别达到0.976 8和0.944 32,表明成渝地区高等教育一体化发展水平较其他城市群还有较大的提升空间。

三、成渝地区双城经济圈高等教育协同发展存在的困境

(一)行政区域壁垒下“一山不容二虎”思想存在

长期以来,受历史渊源的影响,成渝两地在产业结构、文化传统、资源要素等方面高度雷同,在行政区域壁垒下,地方政府为了维护本地利益最大化,成渝两地在经济社会发展中经常处于“全面竞争”态势,“一山不容二虎”思想严重束缚区域一体化发展进程。当然,高等教育发展也面临同样的问题。在学科布局上,由于产业结构的趋同,而产业结构和劳动力市场又是学科建设的重要导向,两地在学科设置上盲目跟风、相互攀比、同质化严重;在人才储备上,由于引才环境的相似,两地通常采用互挖“墙角”的方式来提升本地人才储备量,但成渝区域内部的人才总量并没有发生明显变化;在科学研究上,为了争夺教育部的科研政策红利,两地经常打得“头破血流”;在招生宣传上,两地常常通过“诋毁对方”和“自吹自擂”的方式来提高考生的吸引力和关注度。“项目战”“人才战”“生源战”“经费战”等事件频频上演,归根到底仍是“地方保护主义”“条块分割意识”等传统观念在作祟,这已成为影响成渝地区双城经济圈高等教育协同发展的重要掣肘。

(二)高等教育发展规模与质量不匹配

高等教育发展规模通常由高校规模、师资规模和学生规模进行体现。当前成渝地区的高等教育总体规模与当地的经济社会发展水平基本相当[ 15 ]。但从城市群高等教育协同发展质量的角度考量,成渝地区双城经济圈相对于其他三大城市群而言还存在诸多短板(表3)。一是高水平院校不多。成渝地区高等院校总数200所,其中中央部属高校8所,“双一流”高校10所,高水平院校明显低于京津冀和长三角城市群。二是学生培养层次较低。2021年成渝地区研究生在校人数为206 806人,研究生培养规模全国占比为7.8%,分别低于京津冀和长三角8.3个百分点和14.26个百分点。三是师资力量有待提升。2021年成渝地区高校专任教师144 613人,其中专任教师博士学位占比为23.25%,分别低于京津冀和长三角17.25个百分点和14.39个百分点;专任教师高级职称占比为39.06%,分别低于京津冀和长三角13.66个百分点和7.28个百分点1。

(三)高等教育空间布局不均衡

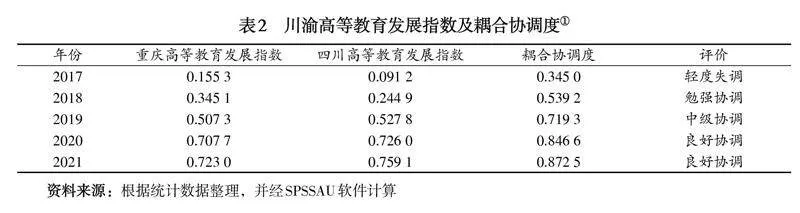

成渝地区双城经济圈高等教育协同发展的重要使命之一就是在充分发挥成都、重庆(主城区)“双核引领”作用和空间外溢效应的基础上,通过优化空间布局和推动高等教育资源向毗邻地区扩散,从而实现整个经济圈高等教育的一体化发展。然而现实情况却是,整个经济圈的高等教育资源分布存在明显的不均衡现象,表现为重庆(主城区)和成都“双核独大”,而位于成渝发展主轴上的资阳、内江、遂宁、永川、荣昌、大足、铜梁、潼南等川东渝西地区“中部塌陷”特征明显[ 16 ]。从高等院校数量来看,三大城镇密集区的高等院校总数不及成渝两城的1/4;从办学层次上看,三大城镇密集区的高等教育主要集中在应用型人才的培养,拥有硕博士点高校的总数仅占成渝两城的13%(表4)。由此可见,成渝双核的教育聚集与吸附能力过强,而对周边区域的辐射带动效果不明显,导致次级区域的高等教育资源匮乏、办学层次不高、发展动力不足,严重制约整个经济圈高等教育的“同城化”进程。因此,未来如何促进核心增长极与次级增长极实现集群及联动发展,是成渝地区高等教育崛起的关键。

(四)高等教育共建共享机制不成熟

2020年,四川省教育厅与重庆市教委签署《推动成渝地区双城经济圈建设教育协同发展的框架协议》(以下简称《框架协议》)[ 17 ],开启了成渝地区高等教育资源共享、优势互补和融合发展的新篇章。高校联盟作为高等教育共建共享的重要模式,《框架协议》的出台催生了高等教育联盟“遍地开花”的景象。据统计,近年来成渝地区双城经济圈陆续成立了20余个高等教育联盟[ 9 ],虽然各类联盟成立的初衷是推动联盟成员在科学研究、学科建设、人才培养、师资建设、产教融合等方面开展全方位合作,以此提升联盟的整体竞争力,但从实际效果来看,高等教育资源的共建共享机制尚未真正建立。

一是实质性合作缺乏。当前校际合作多限于课程共享、学分互认和就业创业等较低层面,而在学科共建、科研共创、名师共享、产教融合等核心层面的互动缺乏实质性进展。究其原因,主要是“条块分割”意识下的体制机制壁垒[ 7 ]以及利益整合与分配机制不健全,导致校际、校企深入合作开展艰难。二是两极分化明显。现有高校联盟基本由同一实力层级的高校组成,注重成员之间的“强强联合”,忽视“强弱对接”。例如,“成渝地区双城经济圈高校联盟”共有20所成员高校,其中“双一流”高校占据1/2[ 18 ],其余高校均是行业特色鲜明的区域高水平院校。究其原因,主要在于区域内各高校的办学规模、科研实力、学科建设等各不相同,实力悬殊使弱势高校在联盟内缺乏应有的话语权,同时传统“输血”式的强弱帮扶会加重优势高校的“负担”,最终导致非对称联盟难以为继。

(五)对外合作力度有待加强

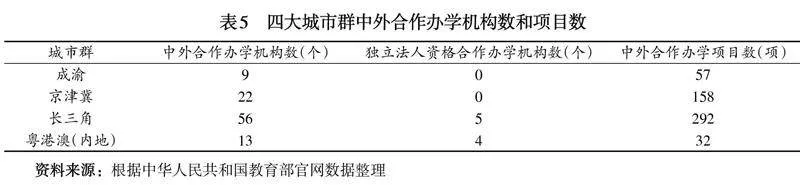

成渝地区双城经济圈建设成为改革开放新高地,这是对成渝地区对外开放水平提出新的要求。这意味着成渝地区高等教育不仅要努力保持与国内其他城市群的协同联动,还需充分利用“一带一路”“西部陆海新通道”等开放平台加强与国际高等教育的联系与合作。从国际科技交流情况来看,2020年成渝两地主办的国际学术交流会议为135次,仅占全国总数的5%,而长三角由于地理优势举办的国际学术交流会议占全国约1/3[ 19 ]。从中外合作办学情况来看,2021年成渝地区中外合作办学机构数(包括批准设立和举办、通过复核的中外合作办学机构总数)仅为9个,而同级别的京津冀、长三角和粤港澳城市群分别为22个、57个和13个,尤其具有独立法人资格的合作办学机构数更是成渝地区的短板;成渝地区中外合作办学项目为57项,仅占京津冀的36%和长三角的20%(表5)。由此可见,成渝双城经济圈高等教育的对外开放水平还不够,对接国外资源和市场的能力还有待提升。

(六)跨区域高等教育协同发展制度保障缺失

从《规划纲要》可以看出国家对于“撮合”成渝两地一体化发展、促进跨行政区高等教育体系形成的战略意图,但在政策执行层面效果欠佳,这归因于跨区域高等教育协同发展制度保障的缺失。一方面,由于跨地区高等教育协同发展的统筹机构与协商机制尚未真正建立,双方高等教育合作仍局限于高校联盟、论坛等浅层领域,资源共享、科研合作、平台共建等深层合作有待进一步推进。因此,若要实现真实意义上的超越行政区域高等教育的“互联互通”,则完备的制度设计亟待构建。另一方面,《框架协议》虽然为成渝两地高等教育协同发展提供了整体思路,但在怎样推进资源共享、怎样划分责任、怎样进行考核等具体操作层面缺乏“特殊设计”。由于缺乏联动发展的“操作指南”,一些高校和地方政府难以对标对表地融入一体化进程,高等教育合作往往也停滞在浅层而不够深入。加之缺乏考核“指挥棒”,导致相关参与主体的意愿不强,合作动力不足,执行力不够,合作规划往往停留在“文本阶段”。

四、成渝地区双城经济圈高等教育协同发展提升策略

(一)编制高等教育协同发展规划

国内外经验一再表明,在激烈竞争的城市格局下,城市之间的发展模型并非“单兵作战”,而是“抱团取暖”。在当前成渝单方均不具备“单挑”东部三大城市群实力的现实背景下,摒弃“巴蜀争霸”的零和博弈思维,强化“合作共赢”的发展理念,才是引领成渝地区双城经济圈崛起的必由之路。虽然成渝两地均意识到高等教育合作的必要性,两地教育主管部门也出台了《成渝地区双城经济圈教育协同发展十大行动计划》[ 20 ],但受制于区域行政壁垒,两地跨区合作仍呈现出“松散性”和“临时性”状态,且合作的形式大于实质,这需要通过制定高等教育协同发展规划给予落实。

首先,要明确规划制定的牵头单位。鉴于成渝两地长期存在的“竞争”关系,成渝地区双城经济圈高等教育协同发展规划编制的牵头方不应是成渝两地政府,否则难以跳出“各扫门前雪”的条块治理困境。建议提高牵头部门级别,如教育部牵头成立成渝地区高等教育协同发展领导小组,负责跨区域高等教育协同发展规划的编制、实施及其他事项协调等工作。其次,要制定总体规划和次级规划。基于国家战略导向及高等教育现代化发展目标,编制成渝地区双城经济圈高等教育协同发展总体规划,然后在不突破统一部署的前提下,成渝两地各级政府再结合实际情况对总体规划进行分解,形成“1+2+N”高等教育协同发展规划体系1。最后,要厘清总规划与次级规划的关系。只有各利益主体对总规划与次级规划的关系有清晰的理解,才能形成共识并协作推动任务目标实现。规划既能分解,也能合成。总规划由分规划和子规划构成,分规划和子规划要服务于总规划“大局”,要避免次级规划和总规划出现“两张皮”现象,保证次级规划与总规划的匹配性和适应性。

(二)促进成渝地区双城经济圈高等教育量质双提升

成渝地区双城经济圈要基于区域经济社会发展现实特征,围绕区域高等教育“同城化”发展目标与区域发展潜力及诉求,科学测度区域高等教育空间承载能力,努力保持区域高等教育规模、质量、结构和效益之间的协调发展。

第一,合理扩充高等教育规模。从成渝地区高等教育发展支撑能力来看,成渝两地作为西部经济高质量发展的重要增长极,2021年四川、重庆两省市对全国GDP的贡献为7.18%,占西部地区GDP的34.10%,重庆、四川两省市经济增长速度分别位列全国第10和第11位[ 21 ],良好的经济发展态势可为高等教育发展提供稳定的教育财政支撑。从高等教育发展的基础实力来看,2021年重庆市和四川省高校生师比分别为20.28∶1和20.18∶1,处于西部领先水平且高于全国平均水平19.36∶1[ 22 ],高等教育发展的师资保障较为充足。从高等教育发展的潜力来看,全国第七次人口普查的数据显示,成渝地区0~14岁人口占区域总人口比重为16.05%,高于长三角15.2%[ 23 ],表明未来高等教育的生源还有一定增长空间。为此,成渝地区双城经济圈要基于地区经济发展、师资保障、生源增长等趋势进行合理预判,提高高校体系布局、师资人才储备和招生专业设置的前瞻性。第二,推动高等教育内涵式发展。首先,在学科建设上,成渝地区要积极探索以新机制新模式共同争取更多的国家“双一流”学科,鼓励校校结对共建“双一流”学科,推动两地“双一流”高校与省市政府之间的战略合作。其次,健全和完善人才引进政策体系,优化人才发展生态环境,畅通高端人才流动渠道,合力打造成渝地区双城经济圈高等教育人才汇集地。最后,优化学科布局,增强学科专业与《规划纲要》所提出的现代产业体系的适应性和匹配度,提升相关领域的高层次人才培养规模,以更好地服务区域经济社会高质量发展。

(三)谋划多层级区域高等教育发展模式

根据法国经济学家弗朗索瓦·佩鲁提出的“增长极理论”,经济增长并不是同时存在于所有区域,而是首先出现在一个增长极或增长点,随后通过各种途径向其他区域辐射扩散,最终作用于整个经济。经济发展如此,区域高等教育发展亦如此。2020年中央财经委第6次会议曾提出,要促进各类资源要素的合理流动与有效聚集,不断强化成都和重庆两个超级中心城市的辐射带动作用。从经济圈的发展现状来看,呈现出极点城市—城镇密集区—边缘城市带的三级空间分布格局。为此,可以谋划基于“点—区—带”的高等教育多层次发展定位,通过强化极核城市带动作用、完善密集区的引流环境、凸显边缘地带的比较优势,从而实现整个经济圈高等教育的联动发展。

首先,要做大做强成渝两个极核城市。成渝两个极核城市需在现有国家各类政策红利的加持下,充分利用现有优势高等教育资源,积极对接国内外两个市场、两种资源,合力打造一流高校和一流学科,强化引领经济圈高等教育高质量发展的极核功能。在此基础上,通过新建分校区、研发中心、高新科技产业园等形式,将过于饱和的教育资源扩散到次级发展区域,有效发挥辐射带动作用。其次,城镇密集区要进一步优化引流环境。南遂广、川南、达万三大城镇密集区要科学测度本地区的高等教育承载力,不断完善与高等教育体系相匹配的城市体系,在秉持“一体化”发展大局观的前提下,合理引流核心高等教育资源,避免区域内对优质资源的恶性竞争。最后,以涪陵、丰都、忠县、德阳、绵阳、乐山等为代表的边缘城市带要进一步凸显区域比较优势。边缘城市带现有高校要在巩固原有布局的基础上,杜绝走盲目扩张的粗放式发展道路,切实增强学科建设与区域产业结构调整、社会经济发展需求的契合度与粘连度,着力打造自身教育特色,充分发挥区域比较优势,以跻身本区域高等教育“增长点”为发展目标,促使自身发展与核心区域保持“同频共振”。

(四)提升高等教育资源共建共享水平

区域高等教育一体化发展的基础是区域内高等教育资源的合理流动与高效配置,可以通过推动区域内高校开展课程共享、师资互聘、学分互认和教学资源共建共享等方式来实现。在成渝地区双城经济圈战略规划出台以前,成渝地区的高等教育资源仅限于本省(市)范围内流动,而《协议框架》的签订则要求成渝两地实现高等教育的统筹协调与共建共享,这无疑又将两地重新“捆绑”一起,形成一种新的非均衡状态。为此,成渝两地要正视当前区域高等资源要素分布零散、整合效应不佳的现实问题,联合政府、高校和市场力量,探索构建资源互济、竞争有序、共建共生的高等教育“命运共同体”。

一是推动高校联盟可持续发展。在联盟成员准入方面,要在充分权衡区域内各高校办学层次、学科优势、教学资源分布的前提下,培育一批包括高水平院校、行业特色高水平院校、高水平技能职业院校在内的高等教育联盟,既要注重同类型高校抱团发展的诉求,也要强化“以强带弱”“强弱互动”,实现联盟可持续发展。在合作领域方面,要在学科共建、科研共创、师资互换、产教融合等领域开展务实合作,促进高等教育资源有效流动与深度融合,持续推进区域高等教育协同发展进程。在治理机制方面,联盟成员要在“平等互惠”的基础上,明确各方的权、责、利分配方式,在强调“效率”的前提下兼顾“公平”,夯实联盟合作的内生动力。二是要构建名师专家的共育共享机制。借鉴国内其他三大城市群在人才共引共育方面的先进经验,建立成渝地区双城经济圈师资人才信息库,积极创新两地人才共引、师资互聘、交流访问、异地挂职等政策制度。三是要推动产学研深度融合。成渝地区要共谋推进高水平科研协同创新平台建设,推动共建校地、校所、校企研究院,促进平台资源共建、力量共聚和成果共享,打造一批由高校、科研院所、科技企业合作共建的重点实验室,推动核心技术联合攻关,培养一批高水平科研创新团队。

(五)加大对外开放力度

《规划纲要》赋予了成渝地区双城经济圈内陆开放高地的战略地位,从国家层面体现出对成渝地区推进对外开放的重要期待。在此背景下,在推进成渝地区双城经济圈高等教育一体化进程中,务必要坚守“开放”“共享”发展新理念,促进与国内外市场、资源保持“互联互通”,努力营造国内国际协同开放的发展新格局。

一方面,继续深化与国内高校的协作联动。成渝地区要加强与其他西部省份高校的联系和合作,发挥成渝双核的高等教育辐射带动作用,提升西部整体高等教育竞争力,为西部崛起提供强大的创新与智力支撑;要努力保持与沿江城市中心和其他三大城市群高等院校的共振协同,构建跨地区协同开放机制,合力推动高等教育对外开放迈上新台阶。另一方面,积极对接国际优质高等教育资源,深度参与国际合作与竞争。要充分利用“一带一路”“西部陆海新通道”等国家对外开放战略平台,通过举办具有国际影响力的学术交流会议、中外合作办学等途径,加强与国外高校、科研院所等的密切合作,联合攻关国际前沿科研课题,培养高层次国际化人才。

(六)健全高等教育协同发展治理框架

国际经验表明,具有完善跨区域治理架构城市群的高等教育较之没有治理架构的城市群发展更好。例如,东京城市群成立了“首都建设委员会”,作为城市群之间联动发展的协调机构,并且制定了跨区域政府协调机制;伦敦城市群也成立了“大伦敦政府”等具有跨区域协调职能的政府机构。因此,成渝地区双城经济圈要抓好顶层设计,构建完备的高等教育协同治理框架。

一是建立协商机制。成立成渝地区高等教育协同发展领导小组,通过定期召开协调会议,推动跨区域高等教育协同发展的政策制定与实施,力争破除影响高等教育资源有序流动和合理配置的机制体制阻碍。二是探索整体考核机制。突破传统行政区域限制,对成渝地区高等教育进行整体考核,同时考察协同发展总目标和次级目标的完成进度,及时总结协同发展过程中的经验及问题。三是强化考核结果运用。将高等教育协同发展考核结果作为核心指标纳入成渝两地政府考核体系,对于成功经验要及时总结并上升为政策加以推广,对于不执行、执行慢、乱执行等现象要给予及时批评和纠正,从而激励两地为推进高等教育联动发展勇于担当、积极作为。

参考文献:

[1] 中共中央政治局会议 审议《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》[EB/OL]. (2020-10-16)[2023-10-24]. http://www. gov. cn/xinwen/2020-10/16/content_5551828. html.

[2] 罗启轩,钟秉林. 京津冀区域高等教育协同发展态势及推进策略研究[J]. 清华大学教育研究,2021(1):13-24.

[3] 袁晶,张珏. 长三角区域高等教育一体化发展:动因、内涵与机制创新[J]. 中国高教研究,2019(7):33-38.

[4] 郝倩. 高等教育与区域经济协调度分析[J]. 统计与决策,2021(9):68-70.

[5] 邹克,郑石明. 高等教育不平衡不充分发展统计测度研究[J]. 清华大学教育研究,2020(1):55-65.

[6] 李善民,史欣向. 推动高等教育高质量发展助力粤澳深度合作区建设[J]. 中国高等教育,2021(12):12-14.

[7] 陈昊,范蔚,蔡其勇. 成渝地区双城经济圈高校课程联盟:框架构建与运行机制[J]. 重庆高教研究,2023(5):91-104.

[8] 何金财. 成渝地区双城经济圈高等教育一体化发展:动力体系与推进机制[J]. 长江师范学院学报,2021(5):8-18.

[9] 肖前玲. 成渝地区双城经济圈建设中高等教育协同发展的挑战与出路[J]. 重庆行政,2021(5):96-99.

[10] 常桐善. 美国旧金山湾区高等教育共同体的发展特征——兼谈对成渝地区双城经济圈高等教育发展的启示[J]. 重庆高教研究,2020(5):18-31.

[11] 杨慷慨. 成渝地区高等教育协同发展路径探索——基于整体性治理理论的视角[J]. 教师教育学报,2021(2):118-126.

[12] 呙小明,黄森. 成渝经济圈高等教育协同发展的理论探索与现实路径研究[J]. 湖北开放职业学院学报,2022(8):14-16.

[13] 陈夏红. 重庆市高等教育规模与经济发展关系的实证研究[J]. 现代商贸工业,2021(9):10-11.

[14] 刘耀,蒋凯. 重庆市高等教育现代化指标体系研究[J]. 长江师范学院学报,2017(3):101-108.

[15] 彭泽平,邹南芳. 成渝地区双城经济圈高等教育协同治理:价值定位、逻辑架构与战略选择[J]. 高校教育管理,2022(6):1-12.

[16] 张学敏,姚姿臣. 成渝地区双城经济圈高等教育“同城化”空间整合研究[J]. 中国高教研究,2022(10):89-95.

[17] 推动川渝两地教育协同发展 四川省教育厅与重庆市教委在渝签署框架协议[EB/OL]. (2020-04-27)[2023-10-24]. http://edu.sc.gov.cn/scedu/c100494/2020/4/27/df8a2ea7f03240b8a359f1ddb69f92de. shtml.

[18] 李星婷. 成渝地区双城经济圈高校联盟成立[J]. 重庆日报,2020-05-14(1).

[19] 刘琳. 成渝地区双城经济圈高等教育协同发展的基础、瓶颈及破解之策[J]. 重庆行政,2022(5):40-44.

[20] 匡丽娜. 成渝地区双城经济圈教育协同发展十大行动计划公布[J]. 重庆日报,2021-11-08(3).

[21] 徐佩玉. 31个省区市2021年GDP数据陆续出炉——各地GDP“年报”新意足[J]. 人民日报,2022-02-10(1).

[22] 2021年全国教育事业发展统计公报[EB/OL]. (2022-09-14)[2023-10-24]." http://www. moe. gov.cn/jyb_sjzl/sjzl_fztjgb/202209/t20220914_660850. html.

[23] 从五、六、七普数据看近20年来成渝地区双城经济圈人口变化特征[EB/OL]. (2023-07-18)[2023-10-24]. http://www.cdeda.com.cn/go-a1172.htm.

作者贡献声明:郑骏川负责研究设计、论文撰写;李璨负责搜集数据。

On the Evaluation and Promotion Strategy of the Coordinated Development of Higher Education

in Chengdu-Chongqing Economic Circle

ZHENG Jun-Chuan, LI Can

(School of Economics and Management, Chongqing Normal University, Chongqing 401331, China)

Abstract: The coordinated development of regional higher education can provide strong technological and intellectual support for the integration process of the Chengdu-Chongqing economic circle. Through the construction of evaluation index system of higher education development and the use of coupled coordination model, this study finds that the degree of higher education coordination in Chengdu-Chongqing economic circle has been continuously improved in recent years, but there is still a big gap in the integration degree of higher education compared with other urban agglomerations in China. By delving into the problems and causes, this paper explores and puts forward the measures, such as formulating an integrated development plan,promoting the improvement of quantity and quality, innovating the coordinated development model, improving the level of joint construction and sharing, strengthening the opening-up, and improving the framework of collaborative governance, so as to accelerate the high-quality development of higher education in the Chengdu-Chongqing economic circle.

Key words: Chengdu-Chongqing economic circle; higher education; coordinated development

(责任编辑:赵庆来)

收稿日期:2022-12-21 修回日期:2024-01-15

基金项目:重庆师范大学高等教育教学改革研究项目“成渝地区双城经济圈高等教育协同发展评价与提升路径研究”(202133)。

作者简介:郑骏川(1985—),男,重庆沙坪坝人,博士,副教授,硕士生导师,主要从事教育经济研究。通信作者,Email:478347311@qq.com

李璨(1994—),女,重庆开州人,硕士研究生,主要从事教育经济研究。