侗族木构营造技艺的文旅融合路径研究

2024-04-12张凯悦林轶

摘要:为推动中华优秀传统文化的创造性转化与创新性发展,基于集体记忆理论视角,以广西三江侗族自治县为案例地,经实地调研获取一手访谈文本,并爬取有关侗族木构营造技艺的网络游记,共整理有效原始数据15.28万字。运用扎根理论对数据进行三级编码,建立609个参考点,53个初始概念,14个初始范畴,最终归纳为4个主范畴。研究表明:侗族木构营造技艺的文旅融合路径可梳理为记忆主体、客体、支撑、媒介在旅游符号系统中的生产、互动、消费、编码、传递过程。基于此构建理论模型,结合三江侗族木构营造技艺的文旅融合实践对模型进行阐释,根据两者间的耦合性从四个方面探讨其优化路径,以期推动侗族木构营造技艺的活态传承与创新发展。

关键词:侗族文化;建筑技艺;集体记忆;文旅融合;路径模型

中图分类号:F592" 文献标识码:A" " 文章编号:1674-3652(2024)02-0088-10

DOI:10.19933/j.cnki.ISSN1674-3652.2024.02.011

一、引言

侗族木构营造技艺是我国传统营造技艺类非物质文化遗产(以下简称非遗)的重要组成部分,其传承主要依靠代际间的口传心授,具有突出的集体记忆表征。但随着现代化与高科技的快速发展,传统的技艺传承机制被打破,文化传承中出现记忆分歧与断层。2021年习近平总书记在对广西进行实地考察时,提出“以少数民族非遗内容为主体进行‘两创’实践,即中华优秀传统文化的创造性转化与创新性发展”[ 1 ]。面对侗族木构营造技艺传承与发展所面临的“失忆危机”,在“两创”方针的指导下,以客观、理性、礼敬的态度扬弃和继承传统建筑文化,探索一条将文化资源转化为文化生产力的发展路径是延续其记忆的必然选择。

目前,国内学界对侗族木构营造技艺的创造性转化与创新性发展研究尚处于起步阶段,研究成果大致可归纳为结构设计创新、技术标准创新、传承策略创新、保护方式创新四个方面,如运用现代建筑理念设计人车分道的双层风雨桥[ 2 ]、制定地方性建筑技术标准[ 3 ]、基于在地性视角提出技艺活态传承策略[ 4 ]、借助BIM技术对技艺进行参数化和可视化保护等[ 5 ]。此外,有学者提出将侗族木构营造技艺的文化内核与文旅产业的创新理念相结合,通过打造旅游文化生态维持其文化活性[ 6 ],但该方面研究相对薄弱,鲜有系统和深入的成果。综上所述,学界对侗族木构营造技艺的“两创”研究多从创造性转化的角度对技艺的陈旧表现形式加以改造,而较少从创新性发展的角度对传统营造技艺的社会再生产路径进行理论与实践探索。

“集体记忆”的概念最早是由法国社会学家Halbwachs提出的,他认为集体记忆是“特定社会群体成员分享往事的过程和结果”[ 7 ]。20世纪70年代末,国外学界将集体记忆研究延伸至旅游学科,Connerton将集体记忆研究引入传统习俗、纪念活动、节庆表演等方面[ 8 ]。Marschall分析了旅游与记忆之间的交叉关系[ 9 ]。Winter探究了旅游对第一次世界大战集体记忆建构的影响[ 10 ]。现阶段,国内学界较少将集体记忆理论应用于旅游学科的研究中[ 11 ],现有研究成果多集中于集体记忆建构方面,如构建农业文化遗产的社会记忆范式[ 12 ]、延续城市记忆的双层模式[ 13 ]、重构乡村记忆的有机体系等[ 14 ]。本文基于集体记忆理论视角,以文旅融合为延续侗族传统建筑文化记忆的手段,运用扎根理论的研究范式,探析影响侗族木构营造技艺的记忆维度,并根据维度与要素间的关系构建出路径模型。同时,本文结合广西三江侗族木构营造技艺在文旅融合实践中的成果,进一步阐释模型关系并提出优化路径,以期推动侗族传统营造技艺的活态传承与创新发展,具有一定的理论与实践意义。

二、侗族木构营造技艺的文旅融合路径模型建构

(一)研究案例地

本文选取被誉为“世界桥楼之乡”的广西三江侗族自治县为研究案例地,三江侗族木构营造技艺传承至今仍保留了传统干栏式建筑的营造特征,以本土杉木为主要原料,依靠榫桙搭建结构,全程不需一颗铁钉,工艺精湛可百年屹立不倒,且木工无书传道,所有工程均无设计图纸,全凭工匠的心算与经验,具有极高的文化价值[ 15 ]。2006年侗族木构建筑营造技艺入选为第一批国家级非物质文化遗产代表性项目名录,广西三江作为申报地聚集了各级代表性传承人,是侗族木构营造技艺传承与发展的重要地区。此外,三江侗族自治县自1987年进行旅游开发,为适应旅游业发展需要,当地聘请众多民间工匠对大批侗族木构建筑进行修缮与重建,其中2002年新建的三江鼓楼创造了四项世界纪录,是传统营造技艺在文旅融合中得到复兴的成功案例[ 16 ]。鉴于该地区侗族传统建筑文化资源禀赋且与文旅产业契合程度较高,将其作为研究案例地具有较高的典型性与代表性。

(二)研究方法选择

扎根理论由Glaser及Strauss于1967年提出,是一种从数据中构建理论的特殊方法[ 17 ],研究人员在进入调查之前不事先提出理论假设,而是直接从原始数据中提取概念,进而发展为范畴以及范畴之间的关联,最终完成理论的构建[ 18 ]。本文选择扎根理论为研究方法,构建侗族木构营造技艺的文旅融合路径模型,主要原因有两点:一是侗族木构营造技艺的传承是以传承者为纽带,个体经验在社会框架下不断转化为集体记忆的过程[ 19 ],具有一定的复杂性与动态性,难以通过量化方法进行计算。二是扎根理论经由开放性编码、主轴编码、选择性编码的系统性分析步骤,可较为严谨地识别与建立各记忆维度间的关系,更适用于构建理论模型和框架。

本文借助Nvivo 12质性分析软件对原始数据进行三级编码,为确保研究结果的可信度及有效性,由三名研究者分别以不同身份登入Nvivo 12软件同时展开编码工作,最终内部相互同意率达到78%,表明研究结果信效度较高,对于存在不同意见的编码,经过讨论后达成接纳或是不接纳的一致性结果。

(三)研究数据收集

本文按照Connerton在《社会如何记忆》中对集体记忆的分类对研究数据进行收集,即根据记忆对身体的依赖程度,将集体记忆分为集体内部都亲身经历过的实践与通过符号系统传递和保存信息的刻写实践[ 8 ]。首先,对广西三江侗族自治县展开实地调研,通过一对一及一对多的深度访谈,共收集30份体化实践者(技艺传承者及当地居民)的一手访谈资料。访谈内容主要围绕体化实践者对于“侗族木构营造技艺本体的记忆信息”“传统营造技艺的情感态度与价值认同”“旅游开发对地区及自身发展的改变”三个主要维度展开。访谈过程采用现场录音的方式,后期将所有访谈资料整理为文稿,供扎根理论进行编码使用。本次调研共收集录音时长达到8小时以上,平均每位被访问者的访谈时间为16分钟,通过文本转换及校正,舍弃一些个体的碎片化记忆内容,共整理有效访问文本102 602字。其次,刻写实践者(旅游者)的真实记忆往往在旅游活动结束后产生,而网络游记可较为完整地记录旅游者的情感与记忆,因此采用网络游记爬取的方法对其进行二手数据收集。本文选取马蜂窝及携程网关于“三江侗族自治县”的网络游记为研究数据样本,游记选取标准为字数500以上、发布时间为2017—2021年、浏览量在500次以上且内容表述较为真实准确。最终整理出符合要求的网络游记50篇,在删除游记中所有照片及与本文研究内容无关的文字后,共获得有效原始数据50 256字。

(四)数据分析过程

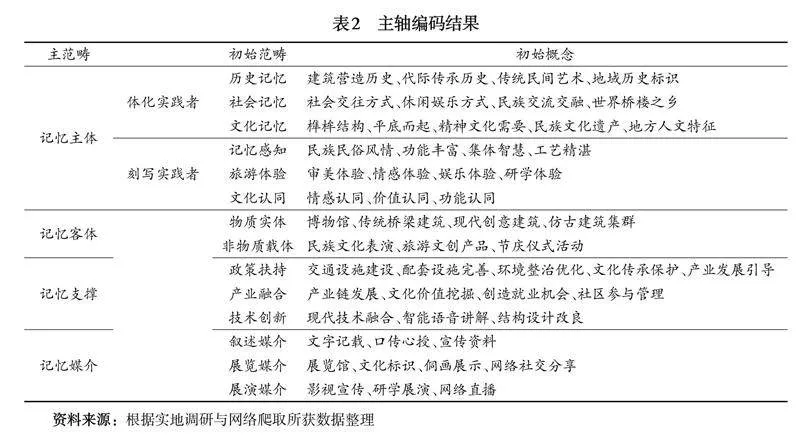

1.开放性编码

开放性编码是将原始资料进行逐字逐句的分解比较、赋予概念、编码重组的过程[ 18 ]。首先,分解关键语句,对原始数据资料进行逐句阅读与梳理,找出与侗族木构营造技艺有关的代表性语句,并按照顺序从a1进行编码,共建立609个参考点。其次,发展初始概念,对编码后的609个参考点进行分析、比较、概念化,将其整理为编号A1到A53的初始概念,如A2建筑营造历史、A7代际传承历史等。最后,提炼初始范畴,对53个初始概念进行概括性重组,将多个表达意思相近的概念进行合并与抽象命名,最终归纳为14个初始范畴。如将体化实践者对永济桥的营造历史描述归纳为历史记忆范畴,将刻写实践者对侗族传统建筑文化的情感态度归纳为情感认同范畴等。部分开放性编码见表1。

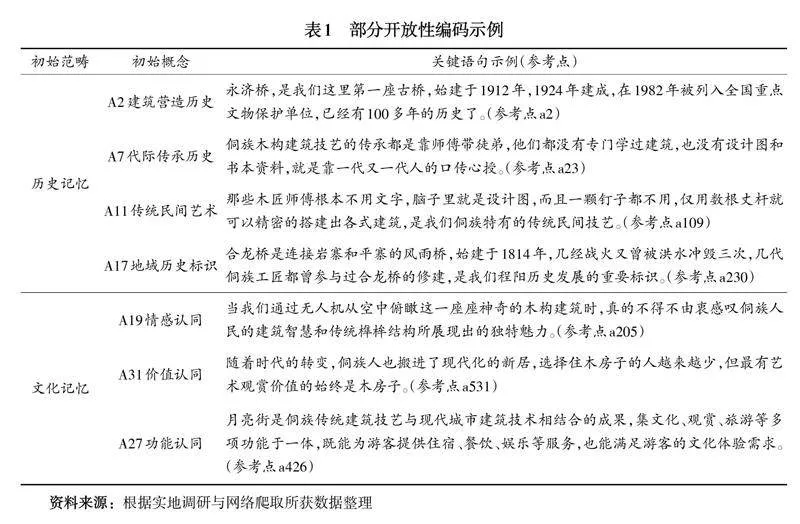

2. 主轴编码

主轴编码是将开放性编码所得到的各个初始范畴建立联系,并挖掘范畴之间的内在关联,最终提炼出主范畴的过程[ 18 ]。本文从集体记忆理论视角出发,按照“主体→客体→影响因素→结果”的典型分析模式,识别和建立14个初始范畴间的关系,最终构成4个主范畴。鉴于国内外学者普遍认同“记忆主体”与“记忆客体”在集体记忆的建构中发挥着核心作用,因此将保存记忆的社会个体或群体,体化实践者与刻写实践者概括为记忆主体范畴;将记忆活动的对象,物质实体与非物质载体概括为记忆客体范畴。通过对开放性编码结果的梳理发现,政府与企业作为外部力量在侗族传统建筑文化的记忆建构中发挥着支持与驱动作用,因此将记忆延续的保障要素——政府扶持、产业融合、技术创新概括为记忆支撑范畴。此外,本文借鉴Assmann对文化记忆理论的媒介思想研究,她认为媒介在集体记忆建构中发挥着提取与再现的重要作用[ 20 ],基于此将记忆信息传播的介质与载体,叙述媒介、展览媒介、展演媒介概括为记忆媒介范畴。主轴编码结果见表2。

3.选择性编码

选择性编码是从主范畴中剥离出核心范畴,并将核心范畴和其他范畴连接成一个整体,构建出理论模型与框架的过程[ 18 ]。通过对原始数据的深入分析与反复对比,确立“侗族木构营造技艺文旅融合”为核心范畴。各范畴间结构关系的建立,借鉴了Herbert在Johnson文化圈模型基础上构建的遗产景观表述者与解读者之间的循环模型,该模型表述了旅游符号生产者建构的吸引物需要符号消费者进行译码,即旅游主客体之间存在符号互动关系[ 21 ]。此外,国内学者提出旅游活动是符号系统中主体、对象物和媒介之间的互动过程[ 22 ],而旅游之所以具有强烈的吸引力和感染力,是因为其自身的符号意义迎合了人们的情感和精神需求[ 23 ]。基于国内外对旅游符号系统的研究成果,本文将记忆主体、记忆客体与侗族木构营造技艺文旅融合间的路径关系梳理为旅游符号系统内部的生产、互动、消费过程,而记忆支撑、记忆媒介在侗族木构营造技艺的文旅融合路径中被视为旅游符号系统外部的编码与传递过程。在此基础上,最终构建出侗族木构营造技艺的文旅融合路径模型,如图1所示。

三、侗族木构营造技艺的文旅融合路径模型阐释

(一)旅游符号系统的生产过程

从符号生产视角来看,侗族木构营造技艺的文旅融合是符号价值的建构过程,具体可分为三个阶段:首先,挖掘侗族木构营造技艺所具有的符号价值,侗族木构营造技艺始于魏唐时期,传承至今已有一千多年的历史,传承者在技艺实践中不断融合传统建筑文化与现代生活需求,具有历史文化与时代创新的符号价值。其次,了解现代旅游者所追寻的符号需求,随着旅游需求逐步升级和多元化,“走马观花”式的旅游消费习惯已逐渐被“下马赏花”式的旅游体验需求替代,追寻能满足身心和谐的旅游体验已成为现代旅游者的普遍符号需求[ 24 ]。最后,建构耦合两者符号意义的载体,三江程阳八寨景区以建立侗族木构营造技艺研学体验基地的方式,建构耦合侗族木构营造技艺符号价值与旅游者符号需求的载体。传承者将根据旅游者的符号需求,对其个人经验、技术、修养、知识进行建构,并以模型展演的方式将侗族木构建筑营造的流程与理念传递给旅游者。旅游者在进行符号价值解读的过程中,自发地生成对侗族传统建筑文化的集体记忆与情感,且往往会在旅游活动结束后与他人进行分享,而这种连锁反应极有可能引发潜在旅游者的实际旅游行为。如旅游者在网络游记中所记录的“景区内还设立了各类侗族非物质文化遗产的体验中心,有侗族酒酿、侗族刺绣、侗族银饰制作、侗族木构建筑营造等,由专业的老师对遗产内容进行详细讲解,并邀请游客进行亲身体验,给我留下了极深的印象”(参考点a387)。

(二)旅游符号系统的互动过程

体化实践者与刻写实践者均是集体记忆的主体,而集体记忆的保存与延续需要借助物质与非物质形式的客体才能得以建构与强化。在旅游符号系统内部,体化实践者是侗族木构营造技艺符号价值的生产者,刻写实践者是接受与解读符号价值的消费者,而旅游符号的生产与消费之间需要经过主客体间的符号互动才得以实现。侗族木构营造技艺本身是一种特殊的文化符号,而侗族传统建筑是其符号价值的载体化与可视化呈现,承载着体化实践者的历史记忆、社会记忆、文化记忆。如三江程阳八寨景区居民与讲解员所言“在我们侗寨鼓楼是最高的建筑,因楼上置鼓而得名,每当遇到重大事件族人都会击鼓聚众议事,平时是大家社交娱乐和节日聚会的场所”(参考点a3)。“风雨桥的搭建全程不用一颗铁钉,就是依靠梁连柱、柱连梁的紧密结合,像堆积木一样,这就是榫桙结构,风雨桥也被称为福桥,是我们侗寨的重要交通设施,也是我们侗族人祭祀祈福的文化场所。”(参考点a600)

社区旅游是一种注重符号互动场景打造的旅游组织方式,以文化体验为目的,文化原真性展示为吸引力,可将侗族木构营造技艺的符号价值以最直观的方式呈现给旅游者[ 25 ]。三江程阳八寨景区将侗族木构建筑集聚的开放区域作为传统建筑文化的展示场景,并对环境进行一定的整治与优化,构建以旅游为主导功能的文化传续空间[ 25 ]。如程阳八寨景区的旅游者表示:“在程阳八寨景区可以领略到真正原生态的侗族建筑聚落群,观赏侗族鼓楼、风雨桥、戏台、井亭等,偶尔能看见工匠盖木房的过程,热情的侗族同胞还会向我们讲述木房子的优点,在这里一切都保持着淳朴的原始模样,是我们现代都市人所向往的心灵栖息地。”(参考点a400)旅游者置身于载体化的符号互动场景中,可亲身参与侗族木构建筑的营造过程与仪式,见证掌墨师的技艺教习并进行互动交流与社会交换。以感受性、参与性、互动性的旅游体验方式,建构与强化旅游者对侗族传统建筑文化的感知与认同,符合侗族木构营造技艺文旅融合的需求。

(三)旅游符号系统的消费过程

旅游者作为集体记忆的主要刻写实践主体,并未直接参与到侗族木构营造技艺的实践中,其记忆建构需要借助符号系统传递和保存信息,在旅游符号系统内部扮演着消费者角色。符号消费过程本质上是旅游者根据自身的旅游体验对符号价值进行解读的过程,而记忆感知是旅游者进行深度旅游体验的前提与基础,也是产生文化认同与情感态度的心理归因[ 26 ]。博物馆在记忆建构中发挥着唤醒、活化、传承的作用,能够激发记忆主体的感知行为[ 27 ],是实现侗族传统建筑文化传续与文旅产业发展互促互惠、共创共赢的物质实体。三江程阳八寨景区内设立的侗族木构建筑专题博物馆,将侗族木构营造技艺的传承谱系、发展历程、设计图稿、使用工具等进行系统整理和展示,并通过建立宣传折页、解说牌、智能语音导览、影视录像等解说系统,引导旅游者在有限的时空环境中主动接受文化信息并触发情感共鸣。如多位旅游者曾在游记中记录“在程阳八寨景区内,有一座侗族木构博物馆,里面陈列了各类侗族建筑模型和传统家具,每个展品旁都贴有二维码,可以通过微信小程序的智能讲解全面了解木构工艺的历史”(参考点a1)。此外,广西桂北民艺平台将侗族传统建筑文化元素与现代工艺、审美情感、功能需求相结合,设计出一系列映射侗族木构营造技艺的旅游文创产品,如木质建筑拼图模型、风雨楼纸雕灯、鼓楼置物架、吊脚楼小挂件等[ 28 ]。以物质实体与非物质载体相结合的文化展示方式,将侗族木构营造技艺的符号价值在现代产业发展中呈现出来,是传统建筑文化在文旅产业中的“两创”实践成果。

(四)旅游符号系统的编码过程

旅游符号系统的编码者是将侗族木构营造技艺的符号价值进行整合、重组、展示的群体,是符号消费者解码信息的主要来源,一般包括政府与旅游企业。在侗族木构营造技艺的符号编码过程中,三江县政府以高起点、高标准编制一系列推动文旅产业发展的规划性文件,并在旅游交通建设、配套设施完善、环境整治等方面不断提质。如当地居民对旅游开发后生活环境变化的描述为“以前这里路上都是石头,我们都是光着脚走路的,后来政府开发旅游就开始修公路,通了公交车和高铁,交通变得很方便,孩子们都可以出去读书”(参考点a128)。旅游者对三江旅游环境的评价为“这已经是我第三次到三江了,县城的面貌是一次比一次好,特别是高速公路的开通使三江旅游环境有了很大程度的改善”(参考点a36)。在程阳八寨5A级景区提升项目建设中,政府与旅游企业不仅合力对景区内的侗族传统建筑进行修缮、重建,还积极鼓励民间工匠进行技术创新,将传统营造技艺融入现代建造技术与设计技巧中,解决木构建筑不防火、抗灾能力较差,易受白蚁侵蚀等隐患。如三江非遗传统技艺传承者所言:“现在的三江风雨桥是2010年重新修建的,桥面采用钢筋混凝土结构,但长廊和桥上的七座塔式建筑全部采用侗族木构工艺,集传统与现代的建筑技艺精华于一体。”(参考点a565)政府与旅游企业以政策扶持为支持力、以产业融合为驱动力、以技术创新为提升力,推动侗族传统建筑文化进行社会再生产,为侗族木构营造技艺的文旅融合提供保障。

(五)旅游符号系统的传递过程

媒介是连接集体记忆主体和客体的桥梁,在旅游符号系统中承担符号生产和传递的功能,并不断刺激与引导旅游者进行符号消费与解读。按照媒介在集体记忆建构中的表现,可将其划分为叙述媒介、展览媒介、展演媒介三种类型[ 20 ]。叙述媒介是以文字为基本的编码符号,展览媒介是囊括文字、图像和实物的集合,展演媒介则是将历史的、抽象的意识形态以符号化、具象化的方式表达出来。在三江侗族木构营造技艺的文旅融合中,主要以纪录片作为符号价值传递的媒介表现形式,如程阳八寨景区管理人员提到的“如果说您想尽快全面地了解一些关于鼓楼与风雨桥的建造过程与历史,可以去我们影视厅看一看,那里会循环播放关于侗族建筑技艺的纪录片,总共六集,每集大概三分钟,也可以在网络上直接搜索观看”(参考点a87)。微纪录片是一种重要的展演媒介,其本质是对真实记忆场景的当下性重构,可唤起群体维护记忆共同体的行动自觉[ 29 ]。柳州群艺馆推出的《侗族木构建筑营造技艺》系列微纪录片,对掌墨师在建筑设计与营造过程中的真实场景进行记录,并通过三维动画技术将侗族木构建筑结构的精妙构思进行全方面展示。微纪录片通过规律性、程式化的重复展演,进一步激发潜在旅游者对侗族传统建筑文化的符号需求,从本质上推动侗族木构营造技艺的文旅融合发展。

四、侗族木构营造技艺的文旅融合优化路径

(一)主体层面:构建传统技艺研学剧场模式

传承者作为个体经验与集体记忆转化的纽带,在三江侗族木构营造技艺的文旅融合中,以侗族木构营造技艺研学体验基地为平台,对侗族传统建筑文化的表现形式进行创新与改造,既迎合了现代旅游者对文化旅游体验产品的需求,也使个体经验逐渐被大众接受和认同。但在这种模式下能真正参与侗族木构营造技艺研学体验的旅游者较少,且多为传统技艺爱好者,无法为三江侗族木构营造技艺的文旅融合提供新业态动力。对此,可构建传统技艺研学剧场的创新模式,将侗族传统建筑集聚区作为天然的舞台背景,由技艺传承者与当地居民扮演文化故事中的角色,向旅游者讲述侗族木构营造技艺的历史背景、工艺流程、匠作体系,并鼓励旅游者参与故事的表演。该模式能在短时间内提升旅游者对侗族木构营造技艺的兴趣度与参与度,使其主动成为侗族传统建筑文化的传承者或传播者,为传统技艺的传承模式和三江研学旅游的发展带来新的突破。

(二)客体层面:建立数字化博物馆展陈平台

在三江地区,博物馆是建构与强化旅游者对侗族传统建筑文化记忆与情感联结的重要载体,但静态化的博物馆展示对传统建筑文化的可视化程度非常有限,很难让旅游者更深刻地了解其文化内涵,且缺乏互动性的旅游体验。在大数据时代,三江侗族木构建筑博物馆可对木构营造技艺的资料进行数据化、网络化处理,通过建立数字化博物馆展陈平台,将文化资源转化为文化叙事,并借助VR技术、全息投影、3D打印等创新技术[ 30 ],将侗族传统建筑展品按照时间顺序进行时空再现,从更多维度加深旅游者与传统建筑文化间的参与互动与情感体验。动态化的博物馆展示方式既能全方位、立体化地展示活化侗族木构营造技艺,为旅游者提供更高质量的旅游产品,也能在一定程度上创造与引导未来的旅游需求,通过两者间的良性互动终将实现侗族传统建筑文化的可持续发展。

(三)支撑层面:分级分区整合传统建筑资源

三江政府和旅游企业作为外部支撑力量,参与、主导、驱动了侗族木构营造技艺在文旅产业中的社会再生产,并对地区主要的侗族传统建筑进行保护与修缮。但在城镇化与新农村建设的时代背景下,当地居民自发性的“大拆大建”现象严重,传统吊脚楼逐渐被现代新居所替代,新旧景观冲突不仅严重破坏了地区旅游景观格局的整体性,也削弱了侗族木构建筑工匠进行技艺传承与创新的积极性。对此,三江政府和旅游企业可对传统建筑资源进行系统的分级、分区整合,通过对点、线、面空间格局的综合考虑,将其划分为居民生活区与公共展示区,并雇佣侗族建筑工匠负责新建与修葺公共建筑,这不仅能激发侗族木构营造技艺传承人的从业热情,也能保证区域内自然与人文景观的协调一致,为旅游者提供一个原生态的文化体验环境。

(四)媒介层面:创作侗族传统建筑主题动漫

三江侗族木构营造技艺的文旅融合必须摒弃“酒香不怕巷子深”的传统观念,借助新颖独特的媒介表现形式来吸引更多旅游者对侗族传统建筑文化进行解读,真正实现传统营造技艺的活化与发展。动漫在当下是一种被大众普遍接受、认同、喜爱的创新媒介产品,能够将复杂抽象的文化本质,以直观形象的方式传递给观众。因此,可通过创作侗族传统建筑主题动漫作品,将木构建筑的凿榫接卯、木栓穿合、上梁仪式等营造过程以动漫的形式表现出来,并以趣味性的语言对内容进行解说。通过在网络、旅游景区、公共场所进行播放,可增加观众对侗族木构营造技艺的兴趣,促使他们在观赏后进行相关知识的搜索与学习。这不仅有利于实现侗族木构营造技艺的活态传承,也有利于提升三江文旅品牌的知名度与美誉度,赢得更多的旅游消费市场。

五、研究结论

本文基于集体记忆理论视角,以广西三江侗族自治县为案例地,运用扎根理论的三级编码分析步骤,建立了609个参考点、53个初始概念、14个初始范畴,探索侗族木构营造技艺的文旅融合路径,主要得出以下结论:

第一,记忆主体、记忆客体、记忆支撑、记忆媒介是影响侗族木构营造技艺文旅融合的主要记忆维度。其中,根据记忆对身体的依赖程度,将记忆主体分为体化实践者与刻写实践者;根据记忆客体的表现形式,将其分为物质实体与非物质载体;记忆主体与记忆客体共同在侗族木构营造技艺的文旅融合中发挥核心作用。记忆支撑以政策扶持为支持力、以产业融合为驱动力、以技术创新为提升力,从外部推动侗族传统建筑文化的记忆建构,为侗族木构营造技艺的文旅融合提供保障。记忆媒介以叙述、展览、展演的表现形式,存储、激活和传达侗族传统建筑文化的记忆信息,是建立侗族木构营造技艺与文旅产业发展间关系的介质与载体。

第二,侗族木构营造技艺的文旅融合路径可梳理为记忆主体、记忆客体、记忆支撑、记忆媒介在旅游符号系统中的生产、互动、消费、编码、传递过程。研究发现:体化实践者是集体记忆的主体之一,在旅游符号系统内部扮演着生产者角色,建构了耦合侗族木构营造技艺符号价值与旅游者符号需求的载体。旅游者是集体记忆的刻写实践主体之一,在旅游符号系统内部扮演着消费者角色,根据自身的旅游体验对侗族木构营造技艺的物质与非物质载体进行符号价值解读。旅游符号系统的生产与消费过程需经过符号互动才能实现。媒介作为连接符号主客体的桥梁,承担符号生产和符号传递的功能,并不断刺激与引导旅游者对侗族木构营造技艺产生符号需求。政府与旅游企业作为符号编码者,将侗族木构营造技艺的符号价值进行整合、重组、展示,推动侗族传统建筑文化在文旅产业中的社会再生产。

第三,本文将理论模型与三江侗族木构营造技艺文旅融合的实际情况相结合,发现两者具有较高的耦合性,并对其优化路径进行探讨。首先,研学旅游模式为传统营造技艺的传承与发展提供了平台,而构建传统技艺研学剧场的创新模式,既能拓宽技艺传承的路径与范围,也能为地区的文旅产业发展提供新业态动力。其次,在静态化的文化展示方式中融入现代高科技,可加深旅游者的互动参与和情感体验,构筑地区文化旅游产品的市场活力与吸引力。再次,面对居民对传统建筑的自发性“大拆大建”现象,当地政府与旅游企业可通过分级分区管理来保持旅游景观格局的整体性,为旅游者提供一个原生态的文化体验环境。最后,传统营造技艺的文旅融合必须选择适合且高效的媒介表现形式,而动漫是一种被大众普遍接受、认同、喜爱的创新媒介产品,既有利于实现传统营造技艺的活态传承,也有利于提升地区文旅品牌的知名度与美誉度。

参考文献:

[1] 让人民生活幸福是“国之大者”——习近平赴广西考察全纪录[EB/OL]. (2021-05-01)[2022-08-25]. http://cpc.people.com.cn/n1/2021/0430/c164113-32093021. html.

[2] 韦举昌. 传统侗族木结构建筑的结构创新设计[J]. 建筑结构,2021(8):149.

[3] 汪麟,石磊. 三江县侗族木构建筑营造技艺的传承与创新初探[J]. 中外建筑,2020(1):23-25.

[4] 杨芝. 在地性视野下侗族木构建筑营造技艺活态传承策略[J]. 湖南包装,2021(4):118-121.

[5] 周巍. 基于BIM技术的“侗族木构建筑营造技艺”保护与传承对策[J]. 大众科技,2017(4):15-18.

[6] 侯玉霞,代涵奕. 侗族木构建筑创意旅游发展研究——基于文化生态学视域[J]. 广西职业师范学院学报,2020(2):61-66.

[7] 哈布瓦赫. 论集体记忆[M]. 毕然,郭金华,译. 上海:上海人民出版社,2002:69.

[8] 康纳顿. 社会如何记忆[M]. 纳日碧力戈,译. 上海:上海人民出版社, 2000:46-89.

[9] MARSCHALL S. Tourism and remembrance: the journey into the self and its past[J]. Journal of tourism and cultural change,2014,12(4): 335-348.

[10] WINTER C. Tourism, social memory and the great war[J]. Annals of tourism research,2009(4):607-626.

[11] 户文月. 网络语境下江南古镇集体记忆识别分析[J]. 长江师范学院学报,2022(5):8-18.

[12] 徐业鑫. 文化失忆与重建:基于社会记忆视角的农业文化遗产价值挖掘与保护传承[J]. 中国农史,2021(2):137-145.

[13] 张环宙,沈旭炜,吴茂英. 滨水区工业遗产保护与城市记忆延续研究——以杭州运河拱宸桥西工业遗产为例[J]. 地理科学,2015(2):183-189.

[14] 鲁可荣,曹斐浩. 乡村传统民俗文化的集体记忆重构及价值传承——以妙源村“立春祭”为例[J]. 浙江学刊,2020(2):225-231.

[15] 郭珊敏. 非物质文化遗产视域下三江侗族木构建筑营造技艺保护与传承研究[J]. 中国民族博览,2021(9):57-59.

[16] 陈炜,蒋剑,唐景薇. 试论旅游开发对侗族非物质文化遗产保护的影响——以广西三江侗族自治县为例[J]. 黑龙江民族丛刊,2010(5):56-63.

[17] GLASER B G,STRAUSS A L, STRUTZEL E. The discovery of grounded theory:strategies for qualitative research[J]. Nursing research,1968,17(4):377-380.

[18] 陈向明. 质的研究方法与社会科学研究[M]. 北京:教育科学出版社,2000:99-101,332-336.

[19] 王晨. 个体经验与集体记忆:非遗传承机制演变与发展研究[J]. 南京社会科学,2015 (11):119-124,156.

[20] 张琰. 阿斯曼文化记忆理论中的媒介思想研究[D]. 保定:河北大学,2021.

[21] HERBERT D. Literary places, tourism and the heritage experience[J]. Annals of tourism research,2001,28(2):312-333.

[22] 彭丹. 旅游符号学的理论述评和研究内容[J]. 旅游科学,2014(5):79-94.

[23] 杨振之,邹积艺. 旅游的“符号化”与符号化旅游——对旅游及旅游开发的符号学审视[J]. 旅游学刊,2006(5):75-79.

[24] 万田户,颜吉林,鲍瑜. 经济新常态下中国城镇居民旅游消费行为常态化研究[J]. 长江师范学院学报,2022(3):18-27.

[25] 王芳. 传统技艺文化遗产旅游活化的路径研究[D]. 泉州:华侨大学,2019.

[26] 李志飞,聂心怡. 文化旅游地集体记忆对游客地方依恋的作用机理——以乌镇、平遥古城和凤凰古城为例[J]. 地域研究与开发,2018(3):95-100.

[27] 文彤,刘璐. 博物馆文化展演与城市记忆活化传承——基于旅游留言档案的文本分析[J]. 热带地理,2019(2):267-277.

[28] 何燕妮,周峰. 桂北侗族木构建筑文化的传承与发展[J]. 福建茶叶,2020(4):117.

[29] 徐丹丹,秦宗财. 符号表征与意义生产:微纪录片中的城市集体记忆生产研究[J]. 传媒,2021(10):88-90.

[30] 任志艳,张丽青,陈温清,等. 文旅融合背景下陕西历史博物馆文化资源旅游活化路径研究[J]. 西安文理学院学报(社会科学版),2020(2):95-100.

作者贡献声明:张凯悦负责研究数据收集与论文撰写;林轶负责论文审核与校正。

Research on the Integration of Culture and Tourism Path of Dong’s Wooden Structure Construction Skills

ZHANG Kai-Yue, LIN Yi

(College of Business Administration,Guangxi University, Nanning 530004, Guangxi, China)

Abstract: In order to promote the creative transformation and innovative development of Chinese excellent traditional culture, based on the perspective of collective memory theory and taking Sanjiang Dong Autonomous County of Guangxi as a case, this study obtains the first-hand interview text through field research, and crawls the online travel notes about Dong’s wood construction skills, and sorts out the effective original data of 152,800 words. The grounded theory is used to encode the data at three levels, and 609 reference points, 53 initial concepts and 14 initial categories are established, which are finally summarized into 4 main categories. This research finds that the integration of culture and tourism path of Dong’s wooden construction skills can be summarized as the production, interaction, consumption, coding and transmission process of the subject, object, support and media of memory in the tourism symbol system. Based on this, the theoretical model is constructed. This paper explains the model through analyzing the integration of culture and tourism practice of Dong’s wooden construction skills in Sanjiang and puts forward suggestions for path improvement from four aspects according to the coupling between them, aiming to realize the living inheritance and innovative development of Dong’s wooden construction skills.

Key words: Dong culture; construction skill; collective memory; the integration of culture and tourism; path model

(责任编辑:赵庆来)

收稿日期:2022-10-02 修回日期:2022-12-27

基金项目:广西哲学社会科学规划研究课题“数智时代背景下桂林世界级旅游城市品牌资产的形成路径研究”(22FGL039)。

作者简介:张凯悦(1993—),女,河北秦皇岛人,硕士研究生,主要从事民俗文化与文旅融合研究。通信作者,Email:970722990@qq.com

林轶(1976—),女,广西桂林人,博士,教授,主要从事少数民族文化与经济研究。