俄藏敦煌遗画Дх224、Дх15、Дх223弥勒经变研究

2024-04-11龙忠陈丽娟

龙忠 陈丽娟

内容摘要:俄罗斯国立艾尔米塔什博物馆藏敦煌遗画Дх224、Дх15、Дх223弥勒经变,是敦煌石窟藏经洞发现的两件弥勒经变绢画中的其中一件,此经变画仅剩若干残片。通过将此件绢画同敦煌壁画中的弥勒经变、大英博物馆藏敦煌遗画Stein painting 11弥勒经变进行比较研究,发现此件绢画不仅有弥勒下生经变,还有上生经变,结合经文内容,对其表现的内容、艺术风格和年代进行详细论述。

关键词:敦煌石窟;弥勒经变;绢画

中图分类号:K879.21;K879.4 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2024)01-0065-08

A Study on Dunhuang Silk Paintings Дх224, Дх15, and Дх223,

Images of the“Maitreya Sutra Illustration”from

a Russian Collection

LONG Zhong1 CHEN Lijuan2

(1. School of Fine Arts, Northwest Normal University, Lanzhou 730070, Gansu;

2. Institute of Physical Education, Northwest Normal University, Lanzhou 730070, Gansu)

Abstract:Silk paintings of the Maitreya Sutra Illustration from Dunhuang, numbered Дх224, Дх15, and Дх223 and currently held in the State Hermitage Museum in Russia, are fragments of one of two silk paintings depicting the descent of Maitreya into the Buddhist heavens found in the Library Cave of Dunhuang. A comparison of these fragments with images of the same illustration from Dunhuang murals and silk painting Stein painting 11 kept in the British Museum suggests that the fragments contain illustrations from both Sutra on Maitreyas Descent as well as Sutra on Maitreyas Ascension into Tusita Heaven. By combining research on these images with the texts of relevant Buddhist scriptures, this paper discusses the contents, artistic style and dates of the illustrations in detail.

Keywords:Dunhuang Caves; Maitreya Sutra illustration; silk painting

俄國谢尔盖·奥多诺维奇·奥登堡(Ольден-бург Сергей Фёдорович,1863—1934)在1914—1915年第二次组织和率领的考察队进入敦煌等地,搜集到大量写卷和古代艺术遗存。据俄罗斯敦煌学家孟列夫(Л.Н.Меньшиков)介绍,考察队返回圣彼得堡以后,他们搜集到的文物主要分成两部分:“写卷部分移交亚洲博物馆(今俄罗斯科学院东方研究所圣彼得堡分所)保存;艺术品、地形测绘资料和民族学资料、野外考察记录和日记被存放在俄罗斯艺术博物馆、民族学博物馆、地理学会等各博物馆。后经几次搬迁,全部集中到艾尔米塔什博物馆收藏。”[1]俄罗斯国立艾尔米塔什博物馆藏敦煌艺术品有雕塑、绘画和工艺品,其中绢画共有59号[1]17,这件编号为Дх224、Дх15、Дх223的绢画弥勒经变也在艾尔米塔什博物馆收藏的敦煌遗画之中,因为残损严重,现有三个总号,每个总号下又有多个残片。

对于这件破损严重的绢画,修复是一件非常艰难的事。据《俄藏敦煌艺术品》的俄方副主编鲁多娃(M.Л.Рудова)介绍,藏在艾尔米塔什博物馆的绢画、纸画和麻布画主要由该馆的高级修复师Н.Н.马克西莫夫完成,画家Е.С.马特维对个别丧失轮廓线和颜色的画面进行过重新描绘[1]23。

学界对于该弥勒经变的研究多有涉及,如府宪展[1]18、王克孝[2]、鲁多娃等,他们对画面内容作了相关的讨论。但对该绢画年代、名称问题,学者们的观点并不统一。王惠民等学者在《敦煌石窟全集·弥勒经画卷》中将其定为晚唐时期的作品[3],定名绢画弥勒经变。星云大师监修、如常主编的《世界佛教美术图说大辞典·绘画·3》,将其判定为盛唐(712—756)时期的作品[4],定名弥勒下生经变相。俄罗斯国立艾尔米塔什博物馆和上海古籍出版社编纂的《俄藏敦煌艺术品》中,将其定为盛唐时期,定名为弥勒上生经变[1]图版45。

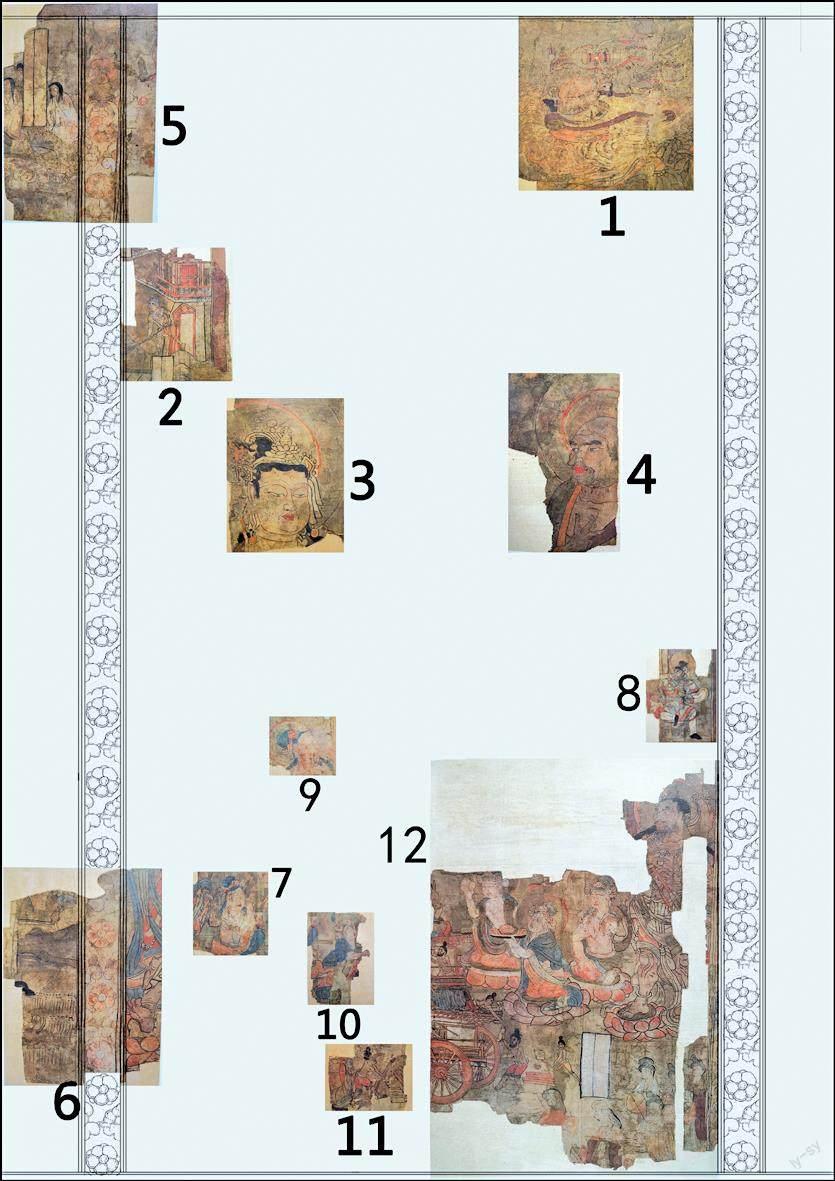

本文是在前贤研究的基础上,继续对该经变研究中存在的年代和名称进行探究,并详细而系统地识读其画面内容,分析其体现的艺术审美价值,将业已刊布的12块残片复原为一幅画,结合敦煌石窟壁画中的弥勒经变和大英博物馆藏敦煌遗画Stein painting 11弥勒经变,依据相关经文内容进行详细论证,以就正于方家。

一 俄藏Дх224、Дх15、Дх223弥勒经变的画面内容识读

俄藏Дх224、Дх15、Дх223弥勒经变已严重残损,是由30余个碎片拼接成较大的几个块面,绢画的右边残片(Дх223)由12块小残片拼合,左面3块残片(Дх224)由13块小残片拼接成[2]165。依据现已公布的碎片图片,笔者将这些碎片按照盛唐时期敦煌石窟弥勒经变画面的构图样式和每个故事画面在经变中的位置,缀合成一幅残缺的弥勒经变图(图1),并依此标注编号分别加以描述。

第1号(图2):乐器和乐天。虚空中三件乐器飞舞,下方为乐天,双手上举,击打手中乐器,飘带飞舞,借助祥云飞向前方。依据画面上方边框线和乐天飞行方向,可以确定第1号残片应位于画面的右上方。弥勒下生经变中很少有关于乐器飞翔于天空的图像,在弥勒上生经中有明确记载。据沮渠京声译《佛说观弥勒菩萨上生兜率天经》记载:“天乐不鼓自鸣,此声出时,诸女自然执众乐器,竞起歌舞”[5],此图表现的正是“不鼓自鸣”的天乐,以及乐天手执乐器歌舞的场景。

第2号:夜叉扫城(图3a)。图中夜叉躯体强健有力,环眼,头发竖起,戴项圈,裸身,仅穿犊鼻裤。鸠摩罗什译《佛说弥勒下生成佛经》(以下称《下生经》)记载:“大夜叉神,名跋陀波罗赊塞迦,常护此城扫除清净。”[5]424在弥勒下生经变中,一般都会出现夜叉扫城的图像,如榆林窟中唐第25窟北壁弥勒下生经变中的夜叉扫城(图3b)、大英博物馆藏敦煌遗画Stein painting 11弥勒经变中的夜叉扫城(图3c)等,经过对比分析,夜叉的人物形象和姿态非常接近,扫把的造型也一样,应出自同一个艺术范本,图像得到了很好的傳承。图中的城楼,为木构建筑,四周有斗拱,大门紧闭,周围有围栏,城墙边沿有垛口,描绘的是《下生经》中的翅头末城。据《下生经》记载:“是时有一大城,名翅头末,长十二由旬,广七由旬,端严殊妙庄严清净,福德之人充满其中,以福德人故丰乐安隐。其城七宝上有楼阁,户牖轩窗皆是众宝,真珠罗网弥覆其上。”[5]424该城是《下生经》中描述的弥勒降生的国度,也是安乐祥和的人间净土世界。在榆林窟中唐第25窟北壁的弥勒下生经变中,将翅头末城、弥勒降生、龙王降雨、夜叉扫城和弥勒回城等故事结合在一起。

第3、4号(图4):菩萨和迦叶头像。第3号菩萨头像头戴宝冠,面相方圆,后有头光。第4号迦叶浓眉深目,高鼻梁,满脸胡子,属于典型的西域人的特征,后也有头光。依据盛唐时期弥勒下生经变的构图样式,画面中间为“弥勒三会”,三会说法的图像成“品”字形[6]。依据第3、4号头像的视向,可以确定两个图像在初会说法图中,是位居弥勒佛右手边的菩萨像和左手边的弟子像。

第5号(图4):举哀图。图中仅存两女子和一男子,女子披发,男子头戴软脚幞头,画面左边绘两道方框,无榜题。画面右边是带有长线边框的花瓣装饰条。由于上方有整幅绢画的边框,右侧有飞舞的乐器,因此,举哀图应位于整幅经变画右上方。举哀图为弥勒下生经变中“老人入墓”图像的局部。图中表现的是三人送老人入墓后,与亲人告别的画面。相同的场景可见于莫高窟盛唐第116窟北壁、榆林窟中唐第25窟北壁、莫高窟晚唐第12窟南壁弥勒经变等图像中。

第6号:收获图(图5)。画面分三部分,左边一名男子在田里用镰刀收割谷物,仅存头部小部分和手部,但仍可看出,表现的是弥勒下生经中“一种七收”之收获场景;画面中部为长线条和花瓣点缀的装饰条;画面右边残存力士的一只脚。依据装饰条和力士脚的位置,第6号残片能确定位于整幅经变的左下角,并且力士的脚应和第12号残片中的力士脚的位置左右对应。

第7号:供养菩萨(图5)。该残片左半部分为力士的手,应靠近第6号残片,并且与画面右半部分双手合十的供养菩萨相对应。

第8号:天王(图5)。是一个身穿铠甲的武士,左手执剑,右手握盾牌(部分已残),坐于石台上,后有头光。比较独特的是该天王头戴菩萨冠。天王通常出现在弥勒下生经变中的二会和三会说法中,天王位居佛、菩萨身后。图中天王所坐的石台当象征天王所处的须弥山。榆林窟中唐第25窟北壁弥勒下生经变中,可清晰见到天王像。此外,七宝中的兵宝,通常也为身穿铠甲的武士形象,《下生经》记载:“王有七宝,金轮宝、象宝、马宝、珠宝、女宝、主藏宝、主兵宝。”[5]424但兵宝形象没有头光,该处的武士形象可确定是天王像。该残片右边有边线,推测该碎片应位于整幅经变画右边装饰条内侧的中部位置。

第9号:供养菩萨(图6)。依据大英博物馆藏敦煌遗画Stein painting 11弥勒经变的构图样式,供养菩萨应位于画面中间的三会说法图的左下侧。

第10号:供养菩萨(图6)。该残片应位于三会说法的左下侧,与右边供养菩萨相对应。

第11号:婆罗门(图6)。该碎片与第12号左下部分为同一个场景,即《弥勒下生经》中描述的婆罗门拆幢。

第12号:婆罗门拆幢、供养菩萨、力士、女眷属(图7)。第一,在婆罗门拆幢图中,现残存宝幢右半部分的8位婆罗门。宝幢上面有平台、三层木构建筑,其下有车轮,同现在的大花车类似,也有学者推测,这类图像可能与佛教兴盛时期举行的盛大庆典时“行像”活动有关[1]18,从最初将佛像置于车上,逐渐发展为在车上修建多层木结构的房屋、亭子,配之以旌旗伞盖,将佛像置于其中,既起到保护佛像的作用,又可以增加行像的神圣氛围和行像活动的盛大节日场景。婆罗门拆幢表现的是《下生经》中的故事,据《下生经》记载:“时儴佉王共诸大臣持此宝台奉上弥勒,弥勒受已施诸婆罗门,婆罗门受已即便毁坏各共分之。”[5]424莫高窟盛唐第148窟南壁、榆林窟中唐第25窟北壁的弥勒下生经变中,也有类似的宝幢。婆罗门头梳高髻,上身裸露,下身穿短裤,忙着拆卸宝幢。完整的人物形象有3人,其余残缺不全。

第二,图中残留3身完整的供养菩萨,跪于莲台上,前两身菩萨手捧供物,后一身菩萨双手合十。

第三,力士像,上臂、左躯干和左腿残缺,但依旧可以看出半裸的上身,肌肉强健,浓眉环眼,长长的胡须,张口作“哈”状,脚踩仰莲台。

第四,女眷属,共有7身。此处应是儴佉王的王妃携女眷属剃度的图像。依据弥勒下生经变的构图范式,宝幢在三会说法之前,也就是画面中轴线最下方,因此,第12号残片应在整幅经变画的右下角。

以上是对此幅经变内容的识读,通过以上具体分析,我们还发现:首先,该幅弥勒经变并非只有弥勒下生经变内容,从第1、5号残片中飞舞的乐器、乐天、祥云分析,该经变上端中间可能是上生经变的内容,也就是描绘兜率天宫弥勒菩萨为众天人说法的场景,因为上生经变中一般都有飞舞的乐器和乐天。敦煌壁画中的弥勒经变经历隋代的发展,唐代是最为流行的时期,在初唐出现了上生经变和下生经变结合在一起的现象[7],这种现象在盛唐敦煌壁画中依旧盛行,如莫高窟盛唐第208窟北壁、第33窟南壁、第116窟北壁、第148窟南壁的弥勒经变,都是上生经变和下生经变的结合。因此,俄罗斯国立艾尔米塔什博物馆藏的这幅残缺的经变,其名称当为弥勒经变,是上生经变与下生经变的结合。

其次,从第2、5、6、12号残片中花瓣点缀的装饰条可得知,此幅经变的构图样式是:主体条屏式,也就是将都率天宫、三会说法和拆宝幢绘于画面中间,弥勒世界诸事绘在两侧的条幅中,类似于中堂样式。从图1缀合在一起的效果图可以看出,第5号老人入墓图和第6号收获图位于左侧条屏的上下两端;第2号夜叉扫城和翅头末城图,依据盛唐时期其他弥勒经变的布局,应位于左侧中段。同样是藏经洞出土的绢本设色弥勒经变,大英博物馆藏敦煌遗画Stein painting 11弥勒经变(图8),将翅头末城和老人入墓置于左上角,供养菩萨位于三会说法前,婆罗门拆幢位于画面中轴线最下方,与此幅经变画有相同之处。

主体条屏式的绢画经变也见于俄罗斯国立艾尔米塔什博物馆藏敦煌遗画Дх316绢本设色观无量寿佛经变(图9),该绢画为典型的主体条屏式,用装饰条将画面分割成主体、条屏和下方供养人四个部分。因此,借助Дх316绢画构图形式,也可推测俄藏Дх224、Дх15、Дх223弥勒经变下方也可能存在供养人部分,现已缺失不得知。

二 俄藏Дх224、Дх15、Дх223

弥勒经变的艺术特色

俄藏Дх224、Дх15、Дх223弥勒经变属于绢本设色,先用兰叶描勾出轮廓,然后敷彩,设色艳而不俗,人物面部等细节部位用细线勾勒,部分人物的头部、脖颈处用明暗法处理。人物造型生动,菩萨、供养人描绘细腻,人物面相丰圆,头戴宝冠,同唐代仕女画的艺术风格一致。其中乐天形象独特,双手持鼓凌空翱翔,给人一种扑面而来之感;菩萨端庄优雅,体现出一种女性的优雅美;供养人像在整幅经变中描绘得最为精彩,很好地体现了唐代仕女画的艺术特色,人物生动活泼、造型优雅,面容丰腴,肌肤细腻,体现出典型的丰腴肥美的时代审美追求;天王和力士显得强健有力,精力充沛,体现出一种阳刚之气,在绘画技法上,同菩萨、供养人等在用笔上有很大区别,前者采用短线条,粗狂有力,尤其是对力士腿脚的描绘,准确地刻画了小腿的结构特征,脚踝、脚背和脚趾的塑造具有非常强的立体感,造型准确而又充满张力感,加强了对武士力量感的表现。

此幅绢画同大英博物馆藏Stein painting 11弥勒经变相比较,后者构图饱满,画面完整,用线设色讲究,保存完好,是敦煌遗画中不可多得的精品。前者严重残损,画面中部分人物细节还没有勾线和设色,右下角女眷属中,前面的女子头部仅是个轮廓,后面的几位女子五官用简略的点线勾出位置,似乎并没有画完,这一点从画面中预留的空白榜题中也可以直观感受到。相反,在弥勒经变中,我们可以看到大量榜题,并且能识别出来,其中“榜题经文内容全部出自鸠摩罗什译《佛说弥勒下生成佛经》,绘画内容并沒有与榜题一一对应,画面构图严谨,人物安排稠密,画师主要突出表现弥勒下生经变,而对上生经变的内容较为简略,仅描绘出兜率天宫的城垣和宫殿。”[8]两幅仅有的绢画弥勒经变在实际使用上有很大的区别,俄藏绢画弥勒经变更倾向于半成品。正如鲁多娃对该经变的评价:“这件佛像画给人的感觉是草稿性质,不足以表现画师真正的创造力。”[1]24此件绢画弥勒经变可能处于半完成状态。

三 关于俄藏Дх224、Дх15、Дх223

弥勒经变的年代问题

俄藏Дх224、Дх15、Дх223弥勒经变中没有提供确切的纪年,只能通过画面人物的形象、装束来推测,其中第5号残片中男子头戴软角幞头(图10),便是其中一个重要信息。明代陶宗仪纂《说郛》中收录的唐代《事始》记载:“幞头,古人以皂罗三尺裹头,号头巾。后周武帝为四脚,依用三尺。至唐朝马周解为之用一尺八寸。”[9]这是对幞头来历的说明,系于幞头后面的绳子逐渐发生变化,由于绳子软而下垂,被称之为“软脚”或“垂脚”。《宋史》记载:“幞头,一名折上巾,起自后周,然止以软帛垂脚,隋始以桐木为之,唐始以罗代缯。惟帝服则脚上曲,人臣下垂。五代渐变平直。”[10]也就是说,幞头最初是由头巾和系在脑后的两段绳子演化而来的。初唐时期,脑后的两根绳子自然下垂,为软脚。中唐以降,这种垂于脑后的软角已经很少见,幞头的双脚中间有“丝弦为骨,颇富弹性,两脚的形状或圆或阔,或微微上翘,犹如硬翅,所以统称为‘硬脚幞头”[11]。

戴幞头时,为了得到一定的形状,便将一定的饰物裹在幞头里,使幞头后部高于发髻,被称为“巾子”,巾子有高低圆锐之变化,也体现出一定的时代特征。“初唐时,巾子较低,顶部多呈扁平状,称‘平头小样巾子。武则天时期,巾子显著加高,中部略为凹进,分成两半,呈‘M型,叫‘武家诸王样巾子。中唐以后,巾子又有所增高,左右分瓣,形成两个球状,并明显地前倾,称‘英王踣样巾子。”[11]19-20简言之,从此俄藏绢画弥勒经变第5号残片中男子头戴的幞头分析,当为软脚幞头;幞头上面的巾子显著加高,当为盛唐时期的人物形象。

第12号残片中女眷属的发型(图10),属于典型的盛唐时期妇女们常见的侧髻、高髻;第12号残片中供养人和女眷属面相饱满,体现了盛唐时期人们追求丰腴肥美的审美特征。综合画面中男子幞头、女性发饰以及绘画风格推断,此铺经变画的年代当为盛唐时期。

此外,从弥勒经变发展演变的过程讲,隋代敦煌壁画中的弥勒经变主要以弥勒上生经变为主。初唐时期将上生经变和下生经变融为一体,并融入了净土经变的图像样式。盛唐时期,敦煌壁画中的弥勒经变主要为上生经变和下生经变合一的图像样式,经变上部为兜率天宫,下方为弥勒三会,周围画满弥勒佛传故事和弥勒世界诸事图像。中唐以来,敦煌壁画中的弥勒经变主要以下生经变为主,上生经变逐渐消失。敦煌壁画中弥勒经变自隋代兴起后,经历了由简到繁的过程。从这种发展演变过程也可看出,该铺俄藏绢画弥勒经变的年代约为盛唐时期。

结 语

本文以俄罗斯国立艾尔米塔什博物馆藏敦煌遗画Дх224、Дх15、Дх223弥勒经变为研究对象,结合丰富的敦煌壁画弥勒经变图像和英藏Stein painting 11弥勒经变,通过以上分析,可初步得出如下结论:第一,此绢画的内容不仅表现了下生经变场景,而且还有弥勒上生经变的内容,是上生经变和下生经变的结合,应名为“弥勒经变”。第二,此幅经变画的构图样式是主体条屏式。将弥勒上生经变和下生经变中的三会说法、婆罗门拆幢等置于中间部分,弥勒世界诸事放在两侧的条幅中加以表现。第三,此绢画中人物的服饰发冠、形象、绘画风格和审美追求与盛唐敦煌壁画弥勒经变图像一致,因此,可推断该经变画的年代应在盛唐时期。

图片来源:图2、图3a、图4—图7、图9、图10采自俄罗斯国立艾尔米塔什博物馆、上海古籍出版社编纂《俄藏敦煌艺术品》,上海古籍出版社,1997年。图1为笔者绘,其余图片为笔者拍摄。

参考文献:

[1]俄罗斯国立艾尔米塔什博物馆,上海古籍出版社. 俄藏敦煌艺术品[M]. 上海:上海古籍出版社,1997:9.

[2]王克孝. 俄罗斯国立埃尔米塔什博物馆敦煌文物收藏品概況[J]. 敦煌研究,1996(4):163-173.

[3]王惠民. 敦煌石窟全集·弥勒经画卷[M]. 香港:商务印书馆,2002:16.

[4]如常. 世界佛教美术图说大辞典·绘画·3[M]. 高雄:佛光山宗委会,2013:978.

[5]大正藏:第14册[M]. 台北:新文丰出版公司,1983:419.

[6]龙忠. 敦煌石窟弥勒三会图像研究[J]. 西北美术,2019(4):87.

[7]龙忠,陈丽娟. 浅析敦煌石窟中弥勒经变艺术在隋代的兴起[J]. 中国包装,2020(6):48.

[8]龙忠,陈丽娟. 敦煌遗书S.011弥勒经变图研究[J]. 中国美术研究,2020(2):83.

[9]陶宗仪.说郛[M]. 北京:中国书店,1986:346.

[10]脱脱,等. 宋史:卷153:舆服志[M]. 北京:中华书局,1977:3564.

[11]管彦波. 中国头饰文化[M]. 呼和浩特:内蒙古大学出版社,2006:21.