敦煌石窟中牢度叉斗圣变消失与再现原因再探

2016-07-21顾淑彦

顾淑彦

内容摘要:牢度叉斗圣变是敦煌石窟中最引人注目的经变画之一,它首次出现是在西千佛洞的北周第10窟,之后出现于莫高窟的初唐第335窟,但是盛唐和中唐时期,此题材销声匿迹,后又于莫高窟的晚唐第85窟重新出现。学界对它的消失和再现这一现象的说法颇多。文章运用文献资料、史实和莫高窟现存的图像资料,对这一问题重新进行了考证,认为从盛唐到中唐时期,牢度叉斗圣变的再现不是因为反吐蕃统治的关系,不是因为灭佛的关系,不是因为《降魔变文》的关系,也不是因为洞窟大小的关系,而是因为晚唐五代宋时期说话、变文等俗文学的流行,充满离奇故事的《贤愚经》再次被关注和流行起来,也包括从《贤愚经》发展而来的牢度叉斗圣变;而盛唐至中唐此题材的消失是因为大乘佛教的流行而宣扬小乘佛教的《贤愚经》的不再受欢迎和流行,所以整个盛唐和中唐时期,和《贤愚经》相关的题材壁画包括牢度叉斗圣变也没有出现。

关键词:敦煌石窟;牢度叉斗圣变;贤愚经变;第85窟

中图分类号:K879.41 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2016)03-0052-07

Abstract: The illustration of the contest between riputra and Raudraksa is one of the most eye-catching sutra illustrations in the Dunhuang caves. It first appeared in the tenth Northern Zhou cave at the Western Thousand-Buddha Grottoes, and again in early Tang cave number 335 at the Mogao grottoes. The painting completely disappeared in the High and Middle Tang periods, however, before again appearing in Later Tang cave 85 at Mogao. Many different opinions on this phenomenon have been posed by scholars. By consulting historical documents, historical facts, and the available visual materials of the Mogao Grottoes, this paper restudies this problem and comes to the conclusion that the disappearance of this theme was not, in fact, caused by many previously proposed causes, including: rebellion against Tibetan occupation, the abolishment of Buddhism as a national religion, the text of “Defeating Mara,”and the size of the caves. This illustration reappeared in the Later Tang, Five Dynasties, and the Song dynasty due to the popularity of folk literature such as story-telling texts, which advanced the popularity of stories in the Dama-murkha-sutra(Sutra of the Wise and the Foolish)that included the contest between āriputra and Raudraksa. In the High Tang and Middle Tang periods, Mahayana Buddhism ascended to prominence and the Dama-murkha-sutra, which originates in Hinayana Buddhism, fell out of favor, resulting in the disappearance of many themes originating from Hinayana sutras, including the illustration in question.

Keywords: Dunhuang caves; contest between āriputra and Raudraksa; Dama-murkha-sutra; Cave 85

(Translated by WANG Pingxian)

牢度叉斗圣变又被称为《祇园记图》,是敦煌石窟中最引人注目的经变画之一,一般出现在洞窟西壁(也有例外,如莫高窟晚唐第9窟出现在洞窟的南壁),主要讲述了舍卫国大臣须达为请释迦亲临说法,出重金购太子祇陀园地起精舍,以做道场。六师外道闻讯,约定与佛弟子舍利弗斗法。劳度叉变化为树、七宝池、山、龙、牛、夜叉鬼,而舍利弗却化作旋风、六牙白象、金刚力士、金翅鸟王、狮子、毗沙门天王。舍利弗节节胜利,最后以大风席卷劳度叉阵营而获全胜,从而降伏了劳度叉。最后劳度叉及诸外道相继投降,剃发出家归依佛法。

这一题材最早出现是在西千佛洞北周第10窟中,后在莫高窟初唐第335窟出现,之后,销声匿迹了一段时间。直到晚唐,又重现在莫高窟第85窟的西壁,然后开始流行,整个敦煌石窟共存19幅牢度叉斗圣变,而晚唐五代宋时期就出现了17幅。

对于牢度叉斗圣变的消失和再现,学界有许多不同的见解。本文运用文献资料、莫高窟现存的图像资料和史实,对牢度叉斗圣变在敦煌石窟的历程重新考察,试图探讨它消失和重现的真实原因。

一 劳度叉斗圣变和吐蕃统治的关系

段文杰先生曾写过一组关于莫高窟艺术的论文,分别为《早期的莫高窟艺术》[1]、《唐代前期的莫高窟艺术》[2]、《唐代后期的莫高窟艺术》[3]、《晚期的莫高窟艺术》[4],概括了敦煌石窟艺术的发展史,可以说是敦煌艺术研究的集大成者。其中《唐代后期的莫高窟艺术》一文对莫高窟中晚唐时期洞窟的营建历史、洞窟建筑形制、壁画内容、经变画特征、艺术风格等作了概述,并指出:“晚唐五代宋归义军时期敦煌石窟中出现大规模的牢度叉斗圣变,是封建正统思想的反映,曲折表达了当时人们推翻吐蕃统治的喜悦心情。”[3]174这是早期学术界对牢度叉斗圣变重新出现在晚唐五代归义军时期的一种认识,也是到目前为止学术界对此问题最普遍的认识。

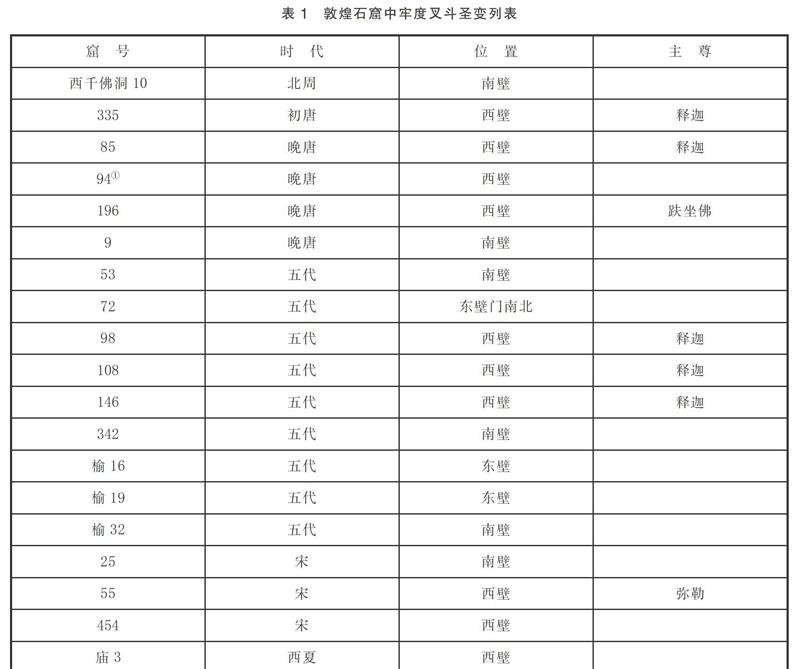

我们对敦煌石窟中有关牢度叉斗圣变题材的壁画出现时间加以考察,看看实际情况到底是什么样子的。为了研究方便,对敦煌石窟中所有的牢度叉斗圣变列表(表1)。

从表1可见,劳度叉斗圣变在初唐第335窟出现后,就消失不见,直到晚唐的第85窟才又重新出现。也就是说,牢度叉斗圣变不是在中唐忽然中断的,而是在历时近80年开窟80余个的盛唐时期[5]就没有出现。如果牢度叉斗圣变从北周出现之后,初唐、盛唐都有不间断绘制,在中唐忽然中断,或许它的消失和吐蕃统治有某种联系,但是牢度叉斗圣变在开窟无数的盛唐时期就未出现,所以它在中唐这段时间的消失应该和吐蕃统治没有多少关系。

张氏归义军时期(包括只有几年的“西汉金山国”时期),莫高窟的洞窟营造活动空前高涨,上自最高统治者归义军节度使,下至平民百姓甚至奴婢,都在莫高窟留下了痕迹,莫高窟的佛窟营造成为敦煌地区民众自发的行动[6]。就莫高窟崖面现存洞窟看,张氏归义军时期新建窟龛近80座,重修窟宇20多座[6]112,但是却只有4个洞窟绘制此题材经变,这样小的绘制比例和当时高涨的反吐蕃热情是严重背离的,也不足以反映当时人们高涨的反吐蕃热情。

这4个绘制此题材的洞窟,分别是约862—867年间开凿的第85窟[6]101,约于880年前后开凿的第94窟[6]101,约892—894年间开凿的第196窟[7]和约建于896—897年间的第9窟[8]。从这4个洞窟的开凿时间上也可以看出,即使是第一个出现此题材的第85窟,也已经距离推翻吐蕃统治的848年相去十几年,不能及时反映当时人们的反吐蕃情绪。值得注意的是,敦煌石窟中绝大多数的牢度叉斗圣变出现在五代时期,当时的反吐蕃热情早已经消退,而莫高窟的牢度叉斗圣变绘制却正如火如荼。所以,如果要把这个题材的再次兴起说成是反吐蕃统治情绪的反应,太过牵强。

无论从其消失和重现的时间,还是从它出现在特定时代的数量来看,牢度叉斗圣变的消失和重新出现,都和吐蕃统治敦煌或者和反吐蕃统治情绪是没有密切关系的。

二 劳度叉斗圣变和灭佛的关系

殷光明先生在《从〈祇园精舍图〉到〈劳度叉斗圣变〉的主题转变与佛道之争》一文中,认为随着印度佛教艺术中国化的进程,这一题材经历了一个从印度的《祇园精舍图》到中国的《劳度叉斗圣变》的主题转变过程。这个观点得到了学界普遍认可,但同时,文章也指出敦煌最早的两幅牢度叉斗圣变的出现都是佛道之争的背景下出现的,而晚唐出现的牢度叉斗圣变和其大量绘制,既与张议潮驱逐吐蕃收复敦煌关系密切,也与唐武宗灭佛的影响不无关系[9]。这个观点认为牢度叉斗圣变在晚唐的再现,是反吐蕃和唐武宗灭佛这两个原因。关于牢度叉斗圣变和反吐蕃统治的关系,上文已做论述,这里不再重复,重点只考证牢度叉斗圣变在晚唐再现和唐武宗灭佛有没有关系。

会昌五年(845),唐武宗大规模灭佛,内地佛教受到沉重打击,当时敦煌地区仍受吐蕃贵族统治,武宗灭佛风潮未波及,因此,莫高窟安然无恙。张议潮收复瓜、沙时,唐王朝已由宣宗继位,继续信佛[10]。敦煌地区历史上并没有见到有佛道相争的情况,敦煌石窟保存有大量的道教文献资料也可以证明这点,另外,中唐时期敦煌还存在“沙州道门亲表部落”,也说明了当时敦煌佛道是和平共处,佛教的主导与正统地位并没有受到挑战,唐武宗灭佛也并没有波及敦煌[11]。另外,敦煌晚唐时期牢度叉斗圣变重新出现是在862—867年间开凿的第85窟,当时灭佛政策早已经结束,莫高窟开始了新的开窟热潮。这三点都表明,在晚唐及以后出现的牢度叉斗圣变应该和唐武宗灭佛是没有多少关系的。

三 劳度叉斗圣变和洞窟大小的关系

近年,李晓青、沙武田先生发表《牢度叉斗圣变未出现于敦煌吐蕃时期洞窟原因试析》一文,不同意中唐以后出现的牢度叉斗圣变是在表现当时人们对推翻吐蕃统治的喜悦心情、属洞窟中的反蕃历史题材,并从艺术与形式的关系入手,经过对劳度叉斗圣变绘画特点的综合分析,认为劳度叉斗圣变之所以在经过北周初唐的表现后而在中唐吐蕃期洞窟中突然中断,又在晚唐五代宋洞窟中大幅表现,主要是受该类经变画表现形式的限制,其思想仍在阐释主尊造像的性格。他们认为牢度叉斗圣变在归义军时期洞窟中大量出现,当与洞窟形制的变化以及洞窟营建思想和功能意义有关,需放在洞窟整体造像组合中进行考量,而非反蕃历史题材,并认为这个题材没有出现在中唐是因为像中唐那些中小型殿堂窟,远没有晚唐五代宋归义军时期大型殿堂窟或中心佛坛窟的空间大到足以整壁绘制牢度叉斗圣变[12]。

对于牢度叉斗圣变在敦煌石窟出现的轨迹,前面已经论述过,它并不是中唐突然中断,而是在历时80余年的盛唐就没有出现了。这里我们重点考察牢度叉斗圣变出现的洞窟大小,来探讨此问题。牢度叉斗圣变初次出现的西千佛洞第10窟是个中小型洞窟,而且第10窟中的牢度叉斗圣变并不是严格意义上的经变画,而是一幅故事画,所以我们从牢度叉斗圣变初具经变画规模的莫高窟第335窟说起[9]。

莫高窟第335窟是一个中小型洞窟,牢度叉斗圣变出现在洞窟西壁的佛龛内,只占据了佛龛塑像背后一点很小的壁面,但南壁和北壁却出现了占据整个南、北壁面的阿弥陀经变和维摩诘经变。如此大型的经变画和这么小的牢度叉斗圣变同时出现在一个洞窟,充分说明初唐时期把牢度叉斗圣变绘制的那么小并不是因为洞窟壁面不够大的问题。

另外,晚唐第9窟也是一个中小型洞窟,但是它的南壁却出现了大型的牢度叉斗圣变,也说明中晚唐的牢度叉斗圣变并不是只出现在大型的洞窟中,在中小型洞窟也一样有它的身影,而中唐洞窟中和第9窟这样大小差不多的洞窟也不难找到,可见中唐时期没有牢度叉斗圣变并不是洞窟空间不够大,不足以表现它。

不论是从它早期出现时洞窟的大小,还是晚期再现后洞窟的规模,都足以说明牢度叉斗圣变并没有一开始就出现在大型的洞窟当中,当它再现后也不完全都出现在大型洞窟中。所以,它没有出现在盛唐和中唐时期应该和洞窟大小是没有多少关系的,后来也并不只是在大型洞窟中出现。

四 牢度叉斗圣变重现的原因

莫高窟第85窟位于南区中段,是归义军第二任都僧统翟法荣的功德窟,具有纪念和庆功性质,晚唐开凿,于五代、元、清曾进行了重修,其西壁出现了大型的牢度叉斗圣变,开启了归义军时期此题材的先河。前文已经论述了牢度叉斗圣变再现不是因为反吐蕃的原因,不是因为灭佛的原因,也不是因为洞窟大小的原因。李永宁、蔡伟堂两位先生对敦煌石窟中牢度叉斗圣变的构图方式及故事情节进行了研究,又依据相关文献并结合变文研究后认为《降魔变文》是依据《贤愚经》中的《须达起精舍品》演绎而成,而牢度叉斗圣变则是依据《降魔变文》绘制而成的{1}。这个观点得到学界的普遍认可。那牢度叉斗圣变会不会是因为《降魔变文》的流行而重新出现的呢?

研究表明莫高窟藏经洞出土的《降魔变文》的撰著时间是在天宝七载五月至八载闰六月(748—749中)以前[13],但是牢度叉斗圣变是在约862—867年开凿的莫高窟第85窟中再现,中间相隔近一个世纪,在这么长的时间里整个敦煌石窟并没有发现与此有关的壁画资料。可见,仅仅《降魔变文》的流行是没有能够促成牢度叉斗圣变的再现和流行的,所以促成晚唐五代宋时期这一题材的再现和流行必定另有原因。

第85窟开凿时间略晚于第156、16窟,继承第16窟的形制,由于第16窟壁画已被西夏壁画覆盖,不能窥其旧貌。第85窟共绘制14铺经变,其中贤愚经变和西壁大型的牢度叉斗圣变,都是第一次在莫高窟出现,且均是第85窟中面积最大的经变画。

依据《贤愚经》绘制的故事画早在北凉第275窟中已经出现,此后在北魏、西魏、北周、隋及初唐等时代的洞窟中均有绘制,但盛唐、中唐的洞窟却都没有发现其他依据《贤愚经》绘制而成的故事画或者经变画。可见,牢度叉斗圣变和依据《贤愚经》绘制的贤愚经变,还有一个共同之处就是盛唐、中唐都没有出现,但他们又一起出现在晚唐第85窟,这种“巧合”值得关注。

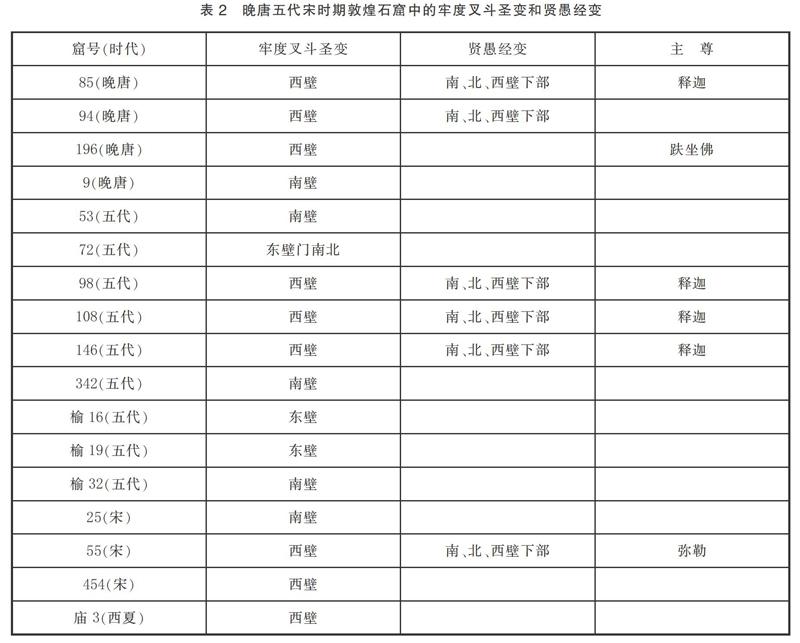

我们统计晚唐五代宋时期敦煌石窟中所有出现这两幅经变的洞窟,见表2。

从表2可以看出,凡出现牢度叉斗圣变的洞窟不一定会有贤愚经变,但凡是出现贤愚经变的洞窟,西壁必然出现牢度叉斗圣变。如果仅仅一两个洞窟是这样,就有可能是巧合,可是现存的有贤愚经变的6个洞窟都是如此,就说明了这样的安排是刻意而为的。

前文已述,牢度叉斗圣变出现在第85窟之前,在敦煌地区一共出现过两铺,分别位于西千佛洞北周第10窟和莫高窟初唐第335窟。据研究,这两铺都是依据《贤愚经·须达起精舍品》绘制而成[13,9]。晚唐及以后出现的牢度叉斗圣变则是依据《降魔变文》绘制的,而《降魔变文》是依据《贤愚经·须达起精舍品》发展而来的[13],贤愚经变也是依据《贤愚经》绘制的。可见,他们都是从《贤愚经》而来,而且同时以一种新的姿态出现在一个大型的洞窟中,并占据了大量的面积,所以,第85窟牢度叉斗圣变和贤愚经变的出现应该是和《贤愚经》有着很大关系的。

对于晚唐五代宋贤愚经变在莫高窟的出现和流行,李永宁先生做出了如下总结:

《贤愚经》故事画具备了下列条件的基础上才在晚唐以后的洞窟较多地出现的。

1. 敦煌民众对佛教宗派信仰的不定性和佛教内部有宽松兼容的环境。

2. 说唱佛经故事在敦煌渐渐盛行。

3. 敦煌寺院将具有趣味性、文学性、戏剧性的故事画于洞窟中,其目的既有教化,亦有布施,再为扩大信众队伍。

4. 市民阶级层逐渐形成,往来商贾游客增多,他们都喜爱具有娱乐性、观赏性、引发人们喜怒哀乐,形式新颖的俗讲和壁画讲解。[14]

李永宁先生大致说明了贤愚经变在此期出现和流行的原因,但是对于贤愚经变为什么会出现在莫高窟第85窟,笔者以为还有某些特定的原因。

第一,唐代城市繁荣、商业经济发达,因而产生了多种面向市井民众的俗文学形式,如说话、变文等,都是以故事来吸引听众的,它们不仅受到普通民众的欢迎,也引起文人士大夫的兴趣[15]。敦煌也是如此,从藏经洞发现的众多写本就能说明敦煌的讲经文、变文空前繁荣,比如依据《贤愚经·须达起精舍品》发展而来的《降魔变文》,说明《贤愚经》再次被关注。

另外,在吐蕃统治时期,和法荣同时代的著名高僧法成曾把《贤愚经》翻译成藏文。法成约于833年到沙州(今敦煌)永康寺,开始翻译佛经。842—848年移居甘州的修多寺继续译经,848年又被张议潮请回敦煌居开元寺译经讲经[16]。被归义军节度使张议潮请回来的高僧法成在当时的社会地位很高,他能注意到《贤愚经》并把它翻译成藏文,说明《贤愚经》当时在社会中应该享有特别重要的地位,而他的关注也会让此经更流行。

第二,法荣个人的信仰和喜好。仔细考察第85窟就可以发现,在经变画中,几乎每幅都尽可能多地绘制了经文中各品的故事内容,比如金光明经变就是莫高窟洞窟中所有金光明经变里绘制品数最多的,而《贤愚经》中全是各种各样曲折动人、引人入胜的小故事,在当时很受欢迎,想必也得到了法荣的推崇,所以把贤愚经变绘制进精心策划的自己的功德窟,而且是此窟中面积最大的一幅经变画。

第三,屏风画从盛唐开始出现,经过中唐时期的发展,已经很有规模并在洞窟中逐步扩大。窟内四壁绘制联屏的屏风画在吐蕃早期,在吐蕃统治晚期,西壁龛外也开始出现屏风画。吐蕃时期,主室屏风画主要是对上部经变画的补充,而到了晚唐,包括第85窟在内的出现屏风画的几个洞窟,如第94、138、196窟,主室下部的屏风画都和上面的经变没有任何关系,可能是因为洞窟足够大,每铺经变画都有足够的空间绘制想要表现的故事内容,之前在经变画下绘制补充的情况已经不需要,所以下面屏风画的位置就可以空出来,绘制其他的内容。而《贤愚经》因为其故事众多、趣味性强,又刚好适合在多扇的屏风画中表现,而且在当时也比较流行,这样的天时地利人和促使了贤愚经变的出现。

可见,贤愚经变在莫高窟第85窟的出现和当时社会流行文化、开窟者的信仰喜好、《贤愚经》本身的特点和第85窟的窟型都是有关系的。而牢度叉斗圣变本来就是从《贤愚经》发展而来,属于《贤愚经》中的一个小故事,所以当依据《贤愚经》而来的贤愚经变入绘洞窟的时候,牢度叉斗圣变也再次被关注并出现在洞窟中,并且成为贤愚经变的固定搭配。另外由于劳度叉斗圣变故事本身的戏剧性和曲折性,再加上《降魔变文》等的影响,让它在当时比贤愚经变更受欢迎、更流行。

五 劳度叉斗圣变消失原因探索

继初唐第335窟之后,牢度叉斗圣变从盛唐到中唐没有发现其踪迹,直到晚唐的第85窟再次出现,中间近两个世纪消失的原因值得关注。

唐朝政治局势稳定、经济繁荣,敦煌石窟佛教艺术在唐代达到了极盛。随着东西交通的顺畅,受中原艺术的影响,至盛唐时期佛教宗派林立,敦煌壁画的题材亦随着社会的进步和佛教的发展而发生了很多的变化,出现了新的特色和内容,同时也舍弃了很多旧的题材内容。

贞观年间,净土宗流行,中原净土艺术也逐渐西传,壁画中原先较简单的说法图,逐渐演变成净土变。盛唐时期,莫高窟出现了十几种经变,其中绘制最多的是观无量寿经变和法华经变,同时,再也见不到早期洞窟中如割肉、挖眼等和小乘佛教相关的故事画,可见当时人们已经抛弃了之前崇尚苦修的小乘佛教,转而投奔简单易行的大乘佛教如净土信仰。随着大乘佛教主导地位的确立,早期在莫高窟流行的小乘佛教的题材也渐渐被冷落,相关题材的壁画也都消失不见。

所以,从盛唐到中唐期间,依据《贤愚经》绘制的故事画和劳度叉斗圣变都在敦煌石窟消失,应该是敦煌佛教发展到大乘佛教时期,《贤愚经》不再继续受佛教徒和广大民众欢迎所致。

参考文献:

[1]段文杰.早期的莫高窟艺术[M]//敦煌文物研究所.中国石窟:敦煌莫高窟:一.北京:文物出版社,东京:日本平凡社,1982:173-184.

[2]段文杰.唐代前期的莫高窟艺术[M]//敦煌文物研究所.中国石窟:敦煌莫高窟:三.北京:文物出版社,东京:日本平凡社,1987:161-176.

[3]段文杰.唐代后期的莫高窟艺术[M]//敦煌文物研究所.中国石窟:敦煌莫高窟:四.北京:文物出版社,东京:日本平凡社,1987:161-174.

[4]段文杰.晚期的莫高窟艺术[M]//敦煌文物研究所.中国石窟:敦煌莫高窟:五.北京:文物出版社,东京:日本平凡社,1987:161-174.

[5]敦煌研究院.敦煌石窟内容总录[M].北京:文物出版社,1996:231.

[6]马德.敦煌莫高窟史研究[M].兰州:甘肃教育出版社,1996:100.

[7]梅林.何法师窟的创建与续修——莫高窟第196窟年代分论[G]//艺术史研究:第8辑.广州:中山大学出版社,2006:426.

[8]张景峰.敦煌莫高窟第9窟甬道供养人画像年代再探[J].兰州学刊.2009(11):25.

[9]殷光明.从《祇园精舍图》到《劳度叉斗圣变》的主题转变与佛道之争[J].敦煌研究,2001(2):4-13.

[10]贺世哲.敦煌莫高窟壁画中的《维摩诘经变》[J].敦煌研究,1982(2):74.

[11]姜伯勤.敦煌艺术宗教与礼乐文明[M].北京:中国社会科学出版社,1996:255.

[12]李晓青,沙武田.牢度叉斗圣变未出现于敦煌吐蕃时期洞窟原因试析[J].西藏研究,2010(4):73-82.

[13]李永宁,蔡伟堂.《降魔变文》与敦煌壁画中的“劳度叉斗圣变”[G]//敦煌文物研究所.1983年全国敦煌学术讨论会文集:石窟艺术编:上.兰州:甘肃人民出版社,1987:165-233.

[14]李永宁.敦煌石窟全集:3:本生因缘故事画卷[M].香港:商务印书馆,2000:199-200.

[15]章培恒,骆玉明.中国文学史:中册[M].上海:复旦大学出版社,1996:209.

[16]王尧.藏族翻译家管法成对民族文化交流的贡献[J].文物,1980(7):50-57.