牛马不同槽

2024-04-11魏文斌黄婷婷

魏文斌 黄婷婷

内容摘要:嘉峪关魏晋墓葬壁画描绘了“牛马不同槽”的现象。结合礼仪艺术与世俗绘卷中的同类图像,揭示了此类现象的现实原因,并指出其进入文化层面后的意涵。先秦哲学从牛马习性出发,抽象出了其间的对立统一关系,很多情境中牛马间的对立还可转化为对应,例如祭祀中的牛马,图像中的牛马合犋犁耕、牧马牧牛、牛车鞍马,宗教语境下的牛头马面等。“牛马不同槽”从民间俗语到文献与图像的表达,反映了古代艺术与生活的密切关系。

关键词:牛马不同槽;嘉峪关墓葬壁画;牛车鞍马;牛头马面

中图分类号:K928.76 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2024)01-0053-12

Different Troughs for Cattle and Horses

—On the Realistic Expression and Cultural Significance of Two Murals from

the Wei-Jin Tombs in Jiayuguan

WEI Wenbin1,2 HUANG Tingting2

(1. Institute of Archaeology and Museology, Lanzhou University, Lanzhou 730020, Gansu;

2. Institute of Dunhuang Studies, Lanzhou University, Lanzhou 730020, Gansu)

Abstract:The Wei-Jin tomb murals in Jiayuguan depict a scene of“different troughs for cattle and horses.” This paper combines similar images from secular paintings and ritual art to reveal the practical motivations behind this practice, and to point out its cultural implications. At the very beginning, the ancient philosophy of pre-Qin China abstracted the concept of a unity existing between pairs of opposites by observing the habits of cattle and horses. In many situations, the opposition between cattle and horses was transformed into a relationship of correspondence, as in the practice of sacrificing cattle and horses during rituals, using cattle and horses to plow the same field, herding cattle and horses together, and illustrations of ox carts and driven horses.Ancient religious art even contained a pair of mythological soldiers that expressed this unity, one with the head of an ox, the other with the face of a horse. The expression,“different troughs for cattle and horses,” which can be found in ancient folk sayings, illustrations and documents, reflects the close relationship that existed in ancient times between art and life.

Keywords:different troughs for cattle and horses; Jiayuguan tomb murals; ox carts and driven horses; ox-head and horse-face

牛和马在中国古代先民的生活与生产中发挥着极为重要的作用,很大程度上促进了文明的发展与传播。据考古发现,牛最早驯化于西亚地区,至迟在新石器时代末期已传入中国,家马最早由中亚地区的野马驯化而来,大约在夏商时期传入中国[1-2]。《管子·轻重戊》载:“殷人之王,立帛牢,服牛马以为民利,而天下化之。”[3]牛马的饲养与使用,大大提升了先民的生产效率,加快了文明的交流速度。《左传·僖公十九年》记载:“古者六畜不相为用,小事不用大牲。”[4]牛马在先秦时期已和羊、猪、犬、鸡共同构成“六畜”,其不仅是重要的物质资源,还在先民的精神生活中被赋予特定含义。鉴于牛马在生产、军事、交通、祭祀等方面的重要性,秦汉时期已开始制定法律保护牛马,《盐铁论·刑德》中有“盗马者死,盜牛者加”[5]。因牛马对人类文明作出的重大贡献,它们被列入十二生肖中,其图像亦成为了古今以来久盛不衰的艺术母题,反映了农耕社会中人与牛马之间的深切情感。

中国古今描绘牛马的图像众多,其中河西嘉峪关魏晋墓葬壁画中就有大量牛马的图像,包括耕作、放牧、出行、狩猎、庄园等题材,这些图像中的牛马形象不仅是对现实生产、生活活动的描绘,也蕴含了特定的习俗和文化内涵。本文试从嘉峪关魏晋墓葬壁画中描绘的“牛马不同槽”的世俗现象入手,梳理文献、图像中的牛马,旨在研究牛马之间既对立又统一的矛盾关系,并解读牛马在一定情境下被赋予的文化内涵。

一 嘉峪关“牛马不同槽”壁画

在嘉峪关魏晋墓葬中,有描绘“牛马不同槽”的两幅壁画,均出现在嘉峪关新城1号墓(后文简称嘉峪关M1)。

嘉峪关M1为前后二室墓。据墓内出土朱书陶壶及画像砖题名,可知此墓为曹魏时期河西著姓段氏家族段清的埋骨之所[6]。M1前室西北角和西壁下层壁画主要绘农耕、畜牧、狩猎、出行等活动,墓内其余画砖多绘宴饮、庖厨等生活场景。其中前室北壁西侧最下层画像砖的题材为“井饮”(M1:035),此画面以一名男子在井边汲水为中心,一侧拴系的双马饮水,另一侧为二牛饮水和踱步院中的鸡、鸟(图1);前室西壁北侧最下层画砖的题材为“坞壁”(M1:036),画面右上为牛圈和羊圈,右下绘一头牛于桑树下食槽中吃草,其左侧树下拴有二马,其中一匹马俯首采食(图2)。“井饮图”和“坞壁图”中均绘有牛马于槽中食草的场景,牛马被分置于不同区域,在各自槽中饮水或采食,是民间俗语“牛马不同槽”的现实图绘。

牛马不能同槽饮食,这是先民在长期饲养牛马的过程中总结出的宝贵经验。牛马的消化系统存在很大差异,这种差异决定它们的采食方式和喂养次数都不同,牛采食快而粗糙且喂养次数少,马采食慢而精细且喂养次数多。牛马的生活习惯也不同,牛于夜间充分休息、反刍食物,但“马无夜草不肥”。若牛马同槽喂养,很容易出现牛马争夺食物、马瘦牛不瘦、牛过量采食致使胃部积食鼓气等[7-9]。牛马分槽饮水与分槽食草同义,又在一定程度上利于防疫[10]。

“牛马不同槽”反映了牛马之间消化系统和生活习惯的差异,作为不同物种,其本身的习性差异也较大。春秋时期人们已认识到这一点,《左传·僖公四年》记载:“君处北海,寡人处南海,唯是风马牛不相及也。不虞君之涉吾地也,何故?”[4]153这描述的本是一个历史事件,但后人从中提炼出成语“风马牛不相及”以比喻事物之间毫不相干。自古以来,“风马牛”三字有多种解释,考虑到前后语境和相关的动物学知识,即牛马对风的感受不同(牛喜顺风而行,马喜逆风而走),故“风马牛”可以被理解为风中的马和牛走向相背,二者距离越来越远[11-12]。“风马牛”在《左传》成书时,已是从现实生活中提炼出的文化意向,后来雅俗之士常用其表达事物间的不相关,例如宋代陆游《春愁》中的诗句“醉自醉倒愁自愁,愁与酒如风马牛”?譹?訛。

正因牛马消化系统、生活习惯和习性的不同,古人在饲养牛马时也将之置于不同的圈厩中,即“牛马不同牢”,这在中国古代墓葬和宗教绘画中均有体现。

二 汉代以来其他“牛马不同槽”

“牛马不同牢”图像

内蒙古和林格尔汉墓是一座东汉时期的多室墓,其后室南壁壁画展现了墓主生前的庄园生活,园内厩圈中饲养了马、牛、羊等牲畜,它们分别位于不同的厩圈内(图3)。同一壁面划分区域以置牛圈马厩的现象,在朝鲜德兴里壁画墓(408年)也有出现,该墓后室南壁西段上下分绘马厩、牛圈,牛马在各自圈内采食(图4)。

河南密县打虎亭东汉一号墓南耳室东西两壁的石刻画像分别描绘牛圈、马厩,东壁南段的画面中一人正牵牛在圈边饮水,西壁的马厩中有四马正在采食(图5)。牛圈马厩的空间分布有距离感,将牛圈和马厩分布在同一耳室不同壁面的做法还可见于朝鲜安岳冬寿墓(4世纪中叶),墓内东耳室西壁南段描绘马在厩内采食,南壁则绘牛在圈中吃料[13]。

莫高窟壁画有大量展现世俗生活场景的图像,其中不乏对世俗庄园中牛圈、马厩等题材的描绘。五代第61窟西壁下侧绘15扇佛传故事屏风画,其中南起第一扇的主题是“击鼓报喜”“九龙灌浴”,其画面下侧绘一个红砖砌就的牲畜饲养栏,内部6个隔间有拱门相通,左上角马厩中有2匹马悠闲采食,中下隔间的牛圈内有3头牛(图6)[14]。晚唐第85窟窟顶南披绘法华经变,其中穷子喻、药草喻构成的部分画面是当时封建庄园的真实写照,画面内田垄里耕地的牛与圈厩中休憩的马在平面空间的分布上亦有距离感[15]。显然牛圈另在他处,只是未在画面中画出。第98、108窟同样画有专人看管的马厩[14]图版5。

中国和日本同处东亚文化圈,自汉晋以来,中日之间的文化交流密切,中国文化与习俗对日本产生了深远影响,日本现存俗语和古代绘画中也有反映牛马习性不同、不同圈饲养的案例。日语中有“風馬牛”“風馬牛相(あい)及ばず”,这两则俗语显然来自《左传》,表达的含义与中文一致。日本镰仓时代绘卷《石山寺缘起》中绘有牛马及圈厩的图像(图7)[16],先前学者大多注意的是此图卷中马厩旁之猴,而其中描绘的牛马分圈饲养的景象却因司空见惯而被忽视。从此图来看,日本13、14世纪时饲养牛马的方式与中国是一致的。无论语言还是图像,均能看出中国文化对日本的深远影响。

三 “牛马不同槽”“牛马不同牢”的

文化意涵

历三代而至汉晋,牛马饲养中不同槽、不同牢的现象不仅广为人知,而且被赋予文化意义,内涵延伸,牛马同槽、同牢则被用于比喻贤愚、利害不分。

汉代焦延寿《易林·升之小畜》:“牛骥同槽,郭氏以亡。”[17]郭氏因不分贤良和愚钝而以同一标准对待,致使其族走向衰亡。汉代邹阳撰写的《狱中上梁王书》载:“今人主沉谄谀之辞,牵帷廧之制,使不羁之士与牛骥同皁,此鲍焦所以愤于世也。”[18]不羁之士和牛骥形成鲜明对比,前者指才识高远不可羁系之士,后者借牛马比喻碌碌无为的庸才,贤庸同伍的现象使鲍焦一类不与世俗同流的隱士极为不满。《晋书·张载传》:“及其无事也,则牛骥共牢,利钝齐列,而无长涂犀革以决之,此离朱与瞽者同眼之说也。”[19]张载使用牛骥、利钝、离朱与瞽者三组对立词,意在表明太平之世贤愚混同的现象。

上述三则材料中的“牛骥同槽”“牛骥同皁”“牛骥共牢”含义相同,是从牛马不能同槽采食、不宜同圈饲养的农牧现象中提炼出来的,牛骥也被分别赋予愚和贤的相对立的文化意象,而牛骥共处则指不分贤愚。南宋文天祥被元军囚禁时曾作《正气歌》,诗中有“牛骥同一皂,鸡栖凤凰食”,文天祥自比骏马与凤凰,表现自己虽身陷囹圄却正气凛然的民族气节。

自汉以降,虽然牛马不同槽、不同牢具有特定文化含义,但嘉峪关M1、和林格尔汉墓、打虎亭一号墓、德兴里壁画墓、安岳冬寿墓、莫高窟第61窟、莫高窟第85窟中牛马不同槽和不同牢的图像,主要还是对现实生活场景的反映,展现了地主庄园中牛马兴旺的升平之象,墓葬和宗教绘画中此类图像的出现各有其相应的社会背景。图像和文献中的“牛马不同槽”均来源于生活,时至今日已成为司空见惯的图景和耳熟能详的俗语,现代文学作品中还用“牛圈里头伸进马嘴来了”来形容多嘴、多管闲事[20]。究其根本,图像和文献对牛马的表达蕴含了劳动人民的智慧和他们对牛马的深切情感。

四 牛马的对立与统一

牛马在文化层面展现的对立,除“牛骥同槽”“牛骥共牢”等词与俗语外,还可见于中国古代的算命术与合婚术中。据东汉王充《论衡·物势篇》:“午,马也……丑,牛也。”[21]至迟在东汉时十二地支与十二生肖已系统地对应起来了,并用于纪年。自算命术盛行后,十二地支和生肖逐渐蒙上了封建迷信的色彩,与天干共同衍生出用以算命的刑冲害化合术[22]。明代万民英《三命通会》载:“丑午相害者,谓午以旺火凌丑死金,名官鬼相害。”[23]其中“害”意为彼此损害。地支中的“丑午相害”对应到生肖中则为“牛马相克”,这也被合婚术等封建迷信所利用。艾尔米塔什博物馆藏有一件中国晚清民国时期“亲事有成”主题的木板年画,其上描绘有男女婚姻生肖相克的图文。年画右上部分绘花马回首看黄牛的景象,并配文“从来白马怕青牛”(图8)。算命术与合婚术中的“丑午相害”“牛马相克”思想最初应和古人對牛马的认识有一定关系。正如前文所述,汉晋时期的牛马一词已是有对立意味的文化意象,故而衍生出“丑午相害”和“牛马相克”的观念。

阴阳和谐观念是中国哲学与文化的显著特色,源自对客观世界抽象的阴阳是对偶、对立且相反相成的。作为重要牲畜的牛马在传统阴阳和谐观念中也有相关论述。《周易·说卦传》载:“乾,健也,坤,顺也……乾为马,坤为牛。”[24]乾坤、健顺亦对应阴阳,而“万物负阴而抱阳”[25],可见古人对牛马的认识已经从其客观的本身习性出发,抽象出了既对立又统一的哲学观念,这种观念贯穿于古今的图像和文献中。上文论述了牛马的对立关系,但在很多现实情境中牛马间的对立又转化为对应和统一,例如:先秦祭祀中的牛马,图像中的牛马合犋犁耕、牧马牧牛、牛车鞍马,宗教语境下的牛头马面等。

(一)先秦祭祀中的牛马

“国之大事,在祀与戎”,祭祀在中国古代社会具有重要意义,用以祭祀的物品和牺牲是沟通人与神及祖先的媒介,故而对其类型的选择需要考虑的因素颇多。动物在先秦时期的祭祀中占有很大比重,牛马作为大牲畜,用于祭祀的规格、场合、类型等都有严格限定,正所谓“小事不用大牲”。

商中晚期,祭祀遗址出土的动物牺牲以牛马为主,例如郑州小双桥遗址祭祀用牲中牛较多,安阳殷墟遗址则发现了大量的马[26]。冈村秀典认为饲养牛马的成本较其他家畜更高,所以其在国家级的祭祀中最受尊重,并成为统治者权力的象征物[27]。两周时期,牛马羊成为了主要的祭祀用牲,马与车在西周被用于王室重大祀典,至东周则被广泛用于郊祀、社祀等[28];据《大戴礼记·曾子天圆》:“诸侯之祭, 牛, 曰太牢。”[29]结合周代祭祀遗址用牲情况,谢肃认为两周社会君王用于祭祀社稷的“太牢”应为牛,而非牛羊猪的组合[30]。

墓葬内的动物牺牲有一部分具有祭祀意义,尤其是头、腿等非全牲的哺乳动物[31]。牛马在墓葬内用以祭祀的动物牺牲中等级较高,尤其是在东周时期的北方游牧文化中。以内蒙古凉城县小双古城墓地为例,动物牺牲以牛马羊为主,其中仅有2座墓葬中牛马羊共存,其余有动物牺牲的墓葬均为一种大牲畜(马或牛)和小牲畜(羊)共出;在牺牲的摆放方式上,马头骨或牛头骨在前列,其头骨吻部朝向和墓主头向基本相同;从牺牲与墓主的关系来看,马是墓地内高等级男性的专属物,牛也多见于男性墓葬,为数不多有动物牺牲的女性墓葬内有牛和羊[32-34]。杨建华认为,墓葬中墓主性别与牺牲种类间的关系可能与男女社会地位、分工及财产占有情况相关[35-36]。

总的来说,在先秦时期的祭祀中,牛马的对应关系虽不明显,但其同为高等级的动物牺牲,统一于国家的祭祀体系内,在祀典中明显高于羊、猪等。在部分地区墓葬中,牛马可能还和墓主的性别有一定关系,并且相比较小牲畜而言更受重视。综上所述,牛马在先秦时期的祭祀中应同为身份与地位的象征,但在牛马之间又因各种因素而可能存在一定的等级差异。至秦汉时,马在农耕文明与游牧文明的频繁冲突中凸显了其军事作用,故而逐渐退出祭祀所用动物牺牲的行列,而牛则成为了用以祭祀的至尊之物[37]。

(二) 图像中的牛马

秦汉以来,以牛马为题材的艺术图像大增,其中很多图像中的牛马在平面、立体空间内呈现对应或统一的组合关系,在反映社会现实的同时可能还具有一定文化含义。牛马合犋犁耕、牧马牧牛、牛车鞍马三类图像具有代表性。

1. 牛马合犋犁耕

在中国农耕史上,耕牛一直是农业的主要畜力。但在一定范围内也存在牛马合犋犁耕现象,汉画像石、清代木雕中反映农业生产的图像也能证实这一点。汉代文献中有不少马耕的材料,《盐铁论》:“农夫以马耕载”,“庶人之乘者,马足以代其劳而已,故行则服扼,止则就犁。”[5]52,100马耕是牛马合犋犁耕的基础。山东滕县(今滕州市)黄家岭、枣庄曾出土两幅东汉时期的牛马合犋犁耕画像石(图9),图像内容与表现形式高度一致:牛居内侧以驾辕领墒,马居外侧以牵引拉边,牛鼻环和马嘴衔环间有绳索相连。山西稷山县稷王庙献殿清中晚期木雕中也有类似的牛马合犋犁耕图像[38]。

基于马的军事用途和高昂的饲养成本,汉以来关于牛马合犋犁耕和马耕的记载并不丰富,仅在部分地区以非主流的方式存在。在汉文化中,用马耕田甚至被认为是不幸的,或被用于比喻不能准确认识到事物的特征与长短,例如明代徐渭对自己不得不以笔耕谋生的愤懑之言“于文不幸若马耕耳”[39];清代顾嗣协《杂兴》:“骏马能历险,力田不如牛。”[40]牛马合犋犁耕在如今某些地区虽依旧存在,但“牛骥以并驾而俱疲”“牛套马,累死俩”均表明了这种耕作方法并不易于掌握,可能只是耕牛不足时的权宜之计。

2. 牧马牧牛

汉晋墓葬壁画中有不少以牧马牧牛为题材的畜牧场景图像,这与西汉以来大地主所有制下庄园经济的发展有关。秦汉时期,“耻贫贱而乐富贵”,博取富贵和显示富贵是当时社会有突出历史表现的心理倾向[41],官僚地主和豪强地主在这种崇拜财富观念下竞相发展自己的庄园,在庄园内大量饲养牲畜,包括牛马此类普通农民难以负担的大牲畜[42]。汉代事死如事生的丧葬观念使得庄园内的各种景象在墓葬中得以重现,作为墓主占有的财富,它们不仅显示了墓主生前的富贵,也是墓主在死后世界能夠继续享受生活的物质保障。

和林格尔汉墓前室南耳室的东西二壁分别绘制牧牛图、牧马图,被牧养的牛马在空间上形成东西对应。陕北绥德四十里铺汉墓墓室横额雕刻了牧马牧牛的场景(图10),画面以楼阁中端坐的二人为中心,左侧为向右行进的牛、羊,右侧为向左行进或伫立的马,向心式的构图使得牛马在平面内形成左右对应关系,并将观者视线汇聚于画面中心。这两则材料中的图像均属东汉中晚期,根据汉墓图像的配置规律来看,在平面和空间内能形成明显对应关系的牧马图、牧牛图,不仅反映了东汉庄园经济大发展下庄园内“牛马衔尾”的现实场景,亦表明在当时的观念中牛马是具有相应地位的牲畜,在彰显财富方面具有同样重要的作用。

畜牧是河西魏晋墓葬壁画的主要题材之一,其作为墓主财富的象征,主要出现在墓葬前室壁面上。例如嘉峪关M3前室西壁有两块相邻画像砖分别绘牧牛图、牧马图(M3:39、M3:40);嘉峪关M4前室东壁北侧和北壁东侧相邻的两块画像砖分别绘牧马图、牧牛图(M4:10、M4:11);嘉峪关M5前室东壁两块相邻的画像砖分别绘牧马图、牧牛图(M5:10、M5:18,图11);酒泉西沟村M4前室西壁相邻两层分别绘牧马图、牧牛图[43-44]。河西魏晋墓葬壁画中牧马牧牛的图像应来自汉画像,由于当地农牧并重的经济格局,故而此类图像更为丰富。图像布局上,牧马图、牧牛图在河西魏晋墓葬壁画中的对应关系并不强烈,图像中牛、马、牧人的行进方向基本一致,图像的关联性体现在其相毗邻的分布位置上,这表明当地在承袭汉画像的同时,将牧马、牧牛图像从平面与空间内的对应,转化为了更重视其统一关系的组合形式,继续以不同的视觉效果彰显着这类图像标识墓主财富的作用。

3. 牛车鞍马

牛作为重要畜力,不仅被用于农耕,还与车组合构成运输辎重和载人的重要交通工具。中国使用牛车的传统可追溯至先商时期,早期牛车多用于货物运输和民间交通工具。至东汉中晚期,贵族官吏开始青睐以牛车为代步工具[45]。东汉中晚期图像中牛车、马车的组合,证明牛车的地位已经和马车基本一致,例如:陕北米脂官庄二号墓的墓门左右竖石的最下层分别为牛车、马车图像[46],绥德四十里铺征集墓门左右竖石的最下层分别刻画马车、牛车图像[47]。牛车逐渐取代了马车的地位并和鞍马相组合,东汉中晚期墓葬中已出现牛车鞍马模型,东汉晚期吕梁离石石盘村出土的墓室门扉上刻绘有牛车与马相对的画面[48]。牛车鞍马的组合在魏晋南北朝时期形成了程式化的固定搭配。

魏晋至隋唐时期墓葬壁画、随葬俑群和宗教艺术中有大量牛车鞍马图像,各地图像的表现形式存在地域特色,下文着重探讨平面图像中的牛车鞍马。

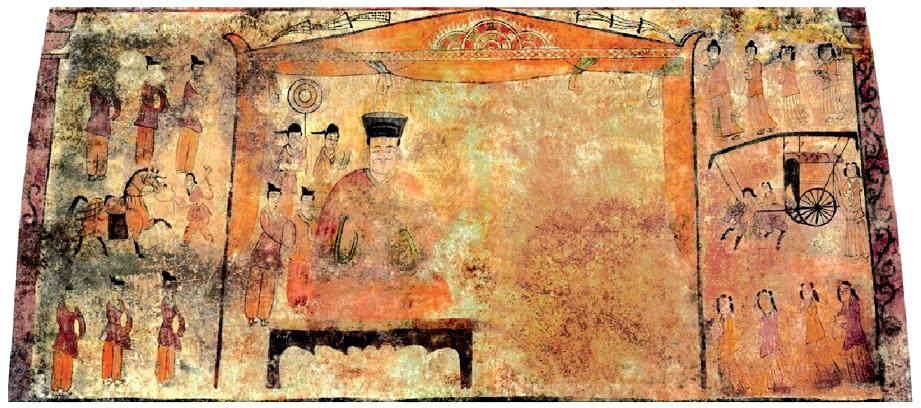

西北地区的河西、吐鲁番魏晋十六国墓葬中的牛车鞍马图像具有共性。高台县骆驼城西晋墓出土木板画上左侧绘一牛车,右侧绘一鞍马(图12)。至十六国时期,河西地区的牛车鞍马开始和墓主图像结合,例如敦煌祁家湾西凉M369画像砖上在墓主夫妇图像下绘有牛车鞍马,相类的组合形式亦见于同时期吐鲁番地区的阿斯塔那—哈拉和卓墓群[49]。西北地区牛车与鞍马间的对应关系并不强烈,牛车与鞍马的朝向基本相同,两者图像以纵深或平面排列的方式被放置在一起,被重视的是其组合的统一关系。

中原和东北地区墓葬壁画中牛车鞍马图像的出现时间较西北地区稍晚,主要是与墓主或墓主夫妇图像组合。朝鲜德兴里壁画墓(408年)后室北壁以帷帐为中心,墓主端坐于帐内西侧榻上,其东空白壁面应为墓主夫人预留的空间,帐外西侧绘鞍马与男性侍从,帐外东侧绘牛车与女性侍从(图13)。相似布局可见于山西大同解兴石堂(458年),该石堂后壁墓主夫妇图像两侧也分别描绘鞍马与牛车[50]。北朝后期时,墓主或墓主夫妇像多绘于墓室后壁,牛车鞍马则从墓主人的两侧转移至墓室的两侧壁。山西太原徐显秀墓(571年)后壁绘墓主夫妇,左右两侧壁分别描绘鞍马与男性侍从、牛车与女性侍从[51],山西太原娄睿墓(570年)的牛车鞍马布局亦属此类[52]。中原和东北地区牛车鞍马的对应关系强烈,无论是在平面还是立体空间内,牛车与鞍马或相向、或相背,牛车与女性侍从的搭配构筑了属于墓主夫人的女性空间,鞍马与男性侍从则营建了墓主的男性空间[53-54]。

出行的交通工具是古人身份地位的象征,各阶级出行的具体方式被严格限定,贵族官吏出行的仪仗行列被称为卤簿,而牛车鞍马组合的本质就是卤簿的简化形式[55]。墓葬中出现的牛车鞍马图像为墓主身份地位的象征。西北地区牛车鞍马图像的组合形式较简单,中原和东北地区的牛车鞍马图像注重平面与空间内的对应、对称关系,并通过牛车鞍马与侍从的搭配构筑了墓葬内的性别空间。

宗教艺术中与供养人组合的牛车鞍马图像不仅用于供养,也是供养人身份地位的象征,大体上是对中原地区墓葬绘画中牛车鞍马图像的继承与发展。莫高窟北周第294窟东壁门北侧下层绘男供养人、侍从、鞍马和马夫,门南侧下层绘女供养人、女侍从和牛车(图14);第301窟东壁门北侧下两层绘男供养人和比丘,门南侧下部上层绘女供养人、牛车、侍从,下层为女供养人及鞍马。第294窟东壁壁画中男女供养人和鞍马牛车的对应关系明显,应是对同时期中原地区艺术格套的学习,大约也是莫高窟壁画里牛车在供养人像列中作为出行工具的伊始[56];而第301窟东壁男女供养人与鞍马牛车的对应关系不强,其艺术来源可能是西北地区魏晋十六国时期墓葬壁画中牛车鞍马的组合样式。莫高窟隋代洞窟中牛车鞍马与供养人的组合,是对第294窟中牛车鞍马及供养人组合样式的延续,例如第280窟、第390窟等。初唐时期可能由于贵族女性出行中“男女之大防”的礼仪观念,牛车鞍马图像逐渐消失[57]。此外,佛教、道教造像碑中的牛车鞍马图像也基本遵循中原地区的艺术格套,如北魏曹望禧造像(525年)、北魏王阿善道教造像碑(527年)等。

(三)宗教语境下的牛头马面

牛头马面是佛教地狱中的狱卒,在地狱思想发展的过程中被吸纳进中国民间神谱,由于其丑陋凶狠的形象,现今也多用“牛头马面”比喻丑恶之人。

牛头在汉晋时期的经典中已有详细记载。据东汉安世高所译《佛说罪业应报教化地狱经》,牛头名为阿傍,其职责是用铁叉将生前信邪倒见之人投入镬汤受刑[58]。东晋沙门昙无兰译《五苦章句经》中描绘了牛头的样貌,“狱卒名傍,牛头人手,两脚牛蹄”[59]。

南北朝時期,佛教天堂地狱观念盛行,牛头因其职能和凶恶的外形而被世人熟知。南朝小说《冥祥记》《幽明录》中均记载有牛头持铁叉行刑的情节,北朝法界像中也出现了牛头持叉行刑的图像用以表现地狱。

唐以前的文献与经典中,牛头的形象已十分丰满,但未见马面。盛唐时期译出的《楞严经》中首次出现了与牛头相对应的马面:“亡者神识见大铁城,火蛇火狗虎狼师子,牛头狱卒、马头罗刹,手执枪矟驱入城门,向无间狱发明二相”[60]。马面在此处被称为马头罗刹。英藏敦煌文书《大目乾连冥间救母变文》(S.2614)载“空中见五十个牛头马脑罗刹夜叉”“狱卒数万余人总是牛头马面”。关于马面,清代俞樾认为“古止是牛头,其马面则后人以配牛头者耳”[61],鲁迅也指出马面并非从印度传入,而是中国人自己创作的[62]。俞樾和鲁迅的说法是可信的,牛马组合在中国有很悠久的历史,佛教典籍中晚于牛头数百年才出现的马面,很可能是在中国地狱观念不断本土化的过程中,民众为牛头创造的搭档。

唐以降,地狱变相流行,吴道子在两京寺院绘地狱变时,其画中尚无“牛头阿旁之像”[63]。地狱变相在发展过程中杂糅了民间信仰等因素,至五代北宋时,地狱变相中出现了牛头马面,大英博物馆藏敦煌本《地藏十王图》中即有牛头马面驱赶亡人的场景(图15)。

宋元以来的世俗文学中,牛头马面成为了阴司地狱中最知名的鬼卒,中国城隍信仰的冥界官吏体系也吸纳了牛头马面。

总的来说,宗教、民间信仰、世俗文学中的牛头马面在唐以后总是组合出现,或单独出现牛头,但极少有马面单独出现的情况,这再次证明马面应是为搭配牛头而被创造出来的。牛头马面形成组合也反映了中国传统的牛马对应观念。

结 语

牛马是六畜中的大牲畜,饲养其在中国古代社会意义非凡,与其相关的图像、文献、俗语亦承载着人们对牛马的态度与情感。牛马因饮食、生活习惯和习性等方面的差异而不宜同槽、同圈,这是古人饲养牛马过程中总结出的宝贵经验,也由此产生了民间俗语“牛马不同槽”。魏晋嘉峪关墓葬壁画中牛马分槽饮水、采食即是“牛马不同槽”的反映,这种现实表达亦见于汉晋墓葬壁画、唐五代莫高窟壁画、日本镰仓时代(相当于中国宋元时期)的世俗绘卷,在时间上自汉晋历五代至宋元,在空间上跨越河西、中原,而至朝鲜、日本。“牛马不同槽”进入文化层面后被提炼出“牛马同槽”等词用以比喻贤愚不分,同时牛马在一定语境下也被赋予对立的文化意象,这种对立可能还衍生出了封建迷信中“丑午相害”“牛马相克”的观念。

中国古代哲学与文化讲求阴阳和谐,牛马间的关系也是既对立又统一的,考古发现和古今图像、文献也证实了这一点。很多场合中牛马构成组合,为同一主题服务。先秦时期的牛马同为高等级的动物牺牲,统一于国家的祭祀体系内,是身份与地位的象征。牛马合犋犁耕体现了劳动人民对协调牛马关系的尝试。汉晋墓葬图像中牧牛牧马图形成组合以彰显墓主的财富,两者在墓葬中的分布具有一定规律。汉唐墓葬、宗教图像中的牛车鞍马本是出行工具,在形成固定组合的过程中也成为了墓主、供养人身份地位的象征。牛头本是佛教地狱中的狱卒,在中国地狱思想不断发展和本土化的过程中,民众在传统牛马对应统一观念的影响下,创造了马面作为牛头的搭档。

总的来说,牛马的对立、对应与统一关系贯穿于习俗、图像和文献中,反映了古代艺术与生活、宗教的密切关系,并成为一种文化现象。

参考文献:

[1]任乐乐,董广辉. “六畜”的起源和传播历史[J]. 自然杂志,2016(4):257-262.

[2]袁靖. 中国新石器时代家畜起源的问题[J]. 文物,2001(5):51-58.

[3]房玄龄,注. 刘绩,补注.管子[M]. 上海:上海古籍出版社,2015:471.

[4]左丘明. 左传[M]. 上海:上海古籍出版社,2016:196.

[5]桓宽. 盐铁论[M]. 上海:上海古籍出版社,1990:166.

[6]甘肃省文物队,等. 嘉峪关壁画墓发掘报告[M]. 北京:文物出版社,1985:74-75.

[7]夏国兴. 马的消化特点与饲养的关系[J]. 云南农业科技,1988(2):40.

[8]李长林. 饲养耕牛要做到两合·四定·六净[J]. 河北农业,1995(3):25.

[9]李正飞. 为啥牛马不可同槽同食混喂[J]. 养殖技术顾问,2003(3):12.

[10]张军武,高凤山. 嘉峪关魏晋墓彩绘砖画浅识[M]. 兰州:甘肃人民出版社,1989:100.

[11]常评. 如何注释“风马牛不相及”[J]. 学术研究,1980(3):60.

[12]司廷壁.也谈“风马牛”[J]. 兰州大学学报(社会科学版),1983(3):82-83.

[13]洪晴玉. 关于冬寿墓的发现和研究[J]. 考古,1959(1):31.

[14]谭蝉雪. 敦煌石窟全集:25:民俗画卷[M]. 香港:商务印书馆,1999:图版4.

[15]贺世哲. 敦煌石窟全集:7:法华经画卷[M]. 香港:商务印书馆,1999:图版101.

[16]小松茂美. 日本绘卷大成:第18册:石山寺缘起[M].东京:中央公论社,1978.

[17]焦延寿. 焦氏易林注译[M]. 芮执俭,注译. 兰州:甘肃人民出版社,2015:692.

[18]吴楚材,等. 古文观止:卷6:狱中上梁王书[M]. 上海:广益书局,1925.

[19]房玄龄,等. 晋书:卷55:张载传[M]. 北京:中华书局,1974:1517.

[20]温端政. 中国俗语大辞典:普及本[M]. 上海:上海辞书出版社,2011:654-655.

[21]王充. 论衡[M]. 上海:上海古籍出版社,1990:34.

[22]洪丕谟,姜玉珍. 中国古代算命术[M]. 上海:上海三联书店,2006:38-44.

[23]万民英. 四库版足本三命通会[M].北京:华龄出版社,2016:129.

[24]宋祚胤,注释. 周易[M]. 长沙:岳麓书社,2001:382.

[25]李存山,注译. 老子[M]. 郑州:中州古籍出版社,2008:101.

[26]袁靖. 从动物考古学研究看商代的祭祀[N]. 中国文物报,2002-08-16〔2022-09-01〕.

[27]冈村秀典. 商代的动物牺牲[J]. 考古学集刊,2004(2):216.

[28]赵海洲,曹建敦. 东周时期车马祭祀探论[J]. 中原文物,2007(2):44-49.

[29]王聘珍. 大戴礼记解诂[M]. 北京:中华书局,1983:101.

[30]谢肃. 商周时期的“牢”[J]. 中原文物,2018(5):65-

67,112.

[31]郜向平. 商系墓葬研究[M]. 北京:科学出版社,2011:132.

[32]内蒙古文物考古研究所. 内蒙古凉城县小双古城墓地发掘简报[J]. 考古,2009(3):15-27.

[33]陈全家,曹建恩,等. 凉城县小双古城墓地殉牲研究[J]. 内蒙古文物考古,2010(2):56-62.

[34]党郁,孙金松. 凉城县小双古城墓地殉牲问题探讨[J].草原文物,2015(1):86-92.

[35]杨建华. 东周时期北方系青铜文化墓葬习俗比较[M]//边疆考古研究:第1辑.北京:科学出版社,2002:166.

[36]杨建华,曹建恩. 内蒙古凉城县小双古城墓地女性墓葬的社会地位试析[J]. 内蒙古文物考古,2010(1):62-69.

[37]郭俊然. 汉代牛文化探析[J]. 农业考古,2016(6):241.

[38]史晓雷. 山西稷山县稷王庙献殿农事木雕图初探[J]. 文物春秋,2012(6):17-21.

[39]徐渭. 徐文長全集[M]. 上海:广益书局,1936:241.

[40]沈德潜. 清诗别裁集(下)[M]. 长沙. 岳麓书社,1998:628.

[41]王子今. 秦汉社会意识研究[M]. 北京:商务印书馆,2012:356.

[42]李锦山. 略论汉代地主庄园经济[J]. 农业考古,1991(3):109,113.

[43]张宝玺. 嘉峪关酒泉魏晋十六国墓壁画[M]. 兰州:甘肃人民美术出版社,2001.

[44]俄军,郑炳林,等. 甘肃出土魏晋唐墓壁画[M]. 兰州:兰州大学出版社,2009:626-630.

[45]练春海. 汉代车马形像研究:以御礼为中心[M]. 桂林:广西师范大学出版社,2012:341.

[46]陕西省博物馆写作小组,等. 米脂东汉画像石墓发掘简报[J]. 文物,1972(3):73.

[47]李林,康兰英,赵力光. 陕北汉代画像石[M]. 西安:陕西人民出版社,1995:138.

[48]王金元. 山西离石石盘汉代画像石墓[J]. 文物,2005(2):43-44.

[49]李琴. 敦煌祁家湾西凉画像砖题材布局及影响[J]. 敦煌研究,2023(6):27-29.

[50]张庆捷. 北魏石堂棺床与附属壁画文字:以新发现解兴石堂为例探讨葬俗文化的变迁[C]//两个世界的徘徊:中古时期丧葬观念风俗与礼仪制度学术研讨会论文集. 北京:科学出版社,2016:246.

[51]山西省考古研究所,太原市文物考古研究所. 太原北齐徐显秀墓发掘简报[J]. 文物,2003(10):35-36.

[52]山西省考古研究所,太原市文物考古研究所. 北齐东安王娄睿墓[M]. 北京:文物出版社,2006:70-72.

[53]赵永洪. 由墓室到墓道:南北朝墓葬所见之仪仗表现与丧葬空间的变化[C]//汉唐之间文化艺术的互动与交融. 北京:文物出版社,2001:434-435.

[54]郑岩. 逝者的面具:汉唐墓葬艺术研究[M]. 北京:北京大学出版社,2013:204-205.

[55]郑岩. 魏晋南北朝壁画墓研究[M]. 增订版. 北京:文物出版社,2016:241.

[56]马德. 敦煌壁画交通工具史料述论(上)[J]. 敦煌研究,1995(1):54.

[57]肖浪,方喜涛. 性别观与礼仪:初唐莫高窟牛车、鞍马图出行供养图像研究[M]//大足学刊:第4辑. 重庆:重庆出版社,2020:302-314.

[58]安世高,译.佛说罪业应报教化地狱经[M]//大正藏:第17册. 台北:新文丰出版公司,1983:451.

[59]昙无兰,译.五苦章句经[M]//大正藏:第17册.台北:新文丰出版公司,1983:547.

[60]般剌蜜帝,译. 大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经[M]//大正藏:第19册.台北:新文丰出版公司,1983:144.

[61]俞樾. 茶香室丛钞[M]. 北京:中华书局,1995:1295.

[62]鲁迅. 朝花夕拾[M]. 鲁迅全集出版社,1947:44.

[63]黄伯思. 东观余论[M]. 北京:人民美术出版社,2010:162.