敦煌莫高窟第217窟主室供养人画像调查新发现

2016-06-03张景峰

内容摘要:在对敦煌莫高窟第217窟进行全面调查时,发现西壁龛下的供养人画像行列下方还存有底层壁画。这些底层壁画内容依然是供养人。经过研究,认为第217窟不是传统意义上的盛唐洞窟,而是开凿于武则天时期的洞窟,由初唐时期的敦煌大族阴稠家族开凿。

关键词:敦煌石窟;第217窟;供养人画像;阴氏家族;石窟考古

中图分类号:K879.21 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2016)02-0032-08

Abstract: As part of a comprehensive investigation of Mogao cave 217, some paintings have been found under rows of donor figures below the western niche that also depict patrons of Buddhist art. The study suggests that cave 217 is not a traditional High Tang cave, as was previously supposed, because it was constructed by the powerful Yin family of Dunhuang during the reign period of Wu Zetian in the Early Tang period.

Keywords: Dunhuang Caves; cave 217; donor figures; Yin family; cave archaeology

敦煌莫高窟第217窟位于洞窟南区南段第二层,其南是翟氏家族修建的第220窟,下方偏南是第100窟。此窟是一个殿堂窟,西壁开一平顶龛,龛内现存趺坐佛一尊(后代重修较多),龛顶画经变一铺①,东、南、北三壁均画通壁经变一铺,其中北壁画观无量寿经变一铺;窟顶四披画千佛。

第217窟主室西壁龛下现存供养人一排,以龛下为中心男女相对排列,中间用一个大的香炉隔开。男像行列从西壁龛下北侧开始,经龛外北力士台下南壁,到东壁结束;女像从西壁龛下南侧开始,经龛外南力士台下北壁,到东壁结束。

一 供养人画像及题记再调查

我们在对第217窟调查时,发现在目前判定为唐中宗神龙前后的供养人画像及题记下还存有一层壁画,即目前暴露于外面的供养人画像属于表层壁画,而其下方还存有一层底层壁画。为了研究方便,现对西壁龛下的这两层壁画记录于下。

1. 西壁龛下中间置一块长方形方板,板上置梅花瓣形水盘,一朵莲花从盘中涌出,莲花上供奉一香炉,莲花向左右各伸出一枝条,枝条末端的小莲花上也各有一个香炉。西壁龛下的男女供养人像均围绕此香炉有序排列。

2. 西壁龛下北侧画男供养人像,十身(图1)。

第一身,比丘像,穿袈裟,双手持一长柄香炉,其前有一方榜题,题记为:

……门法……

比丘下身靠后的位置处露出底层壁画。

第二身,世俗男子像,穿绿色袍服,其前有一方榜题,题记漫漶。

第三身与第二身相同。

第二、三身供养人之间已斑驳处露出底层供养人画像,应穿红袍,现已变为紫色。

第四身,穿黑袍,戴软脚幞头,双手合十,其前有榜题一方,现只能看清“凉州”二字。据《敦煌莫高窟供养人题记》,题记为:

……□(副)尉右□(毅)卫凉州番

……将员外□(置)同正……

绯鱼袋上柱国恩[1]

第五身,面目模糊,穿白袍,其前存绿地榜题。题记为:

翊卫□表

壁画剥落处露出底层壁画,为供养人一身,应穿红袍,现已变为紫色。

第六身,穿红袍,双手持朝笏,其前存绿地榜题一方,题记为:

……守左卫□(正)守左卫延州延□(川)

……都尉上柱国……

画面过渡到龛外北力士台南壁(图2)。

第七身(北力士台第一身),穿白袍,画像用墨线绘出,面部有胡须,戴软脚幞头,双手合十(或持物,模糊),其前有绿地榜题一方。表层壁画局部脱落之处露出底层壁画。

第八身,穿红袍,双手持朝笏。身部脱落之处露出底层壁画。

在第七与第八身之间,露出底层壁画面积较多,可以看出应为男供养人像一身。

第九身,保存较为完整,戴黑色软脚幞头,嘴角及下巴均有胡须,双手持朝笏供养,其前有榜题一方,题记为:

□男□戎校尉守左毅卫翊前右郎

将员外置同正员外□(郎)紫金鱼袋

上柱国嗣瓊

第十身,模糊,存有题记一方,题记为:

……品子嗣玉

……男嗣玉

表层脱落处露出底层壁画,可以看出是供养人画像一身。

龛外台下东壁壁画脱落严重,同样露出了底层壁画,前面表层绘男供养人多身,只能分辨出两身,前一身穿绿袍,其后一身穿黑袍,面目不清,后面为红色壁画,内容不清,看似马匹之类,黑袍供养人身后露出底层壁画,残损严重,内容待考(图3)。

3. 西壁龛下南侧画女供养人像,十身(图4)。

第一身,位于西壁龛下香炉南侧。面部模糊,穿白色长袖衣,下着曳地红裙,其前有一方榜题,题记为:

妻南阳张氏供养

表层供养人画像身后壁画脱落之处露出底层壁画,颜色原应为红色,其前有一方较宽的榜题,后面为一个供养人的轮廓,其高度与表层第一身的这身供养人等高,颜色变为紫色。

第二身,面目模糊,穿绿衫,下着曳地红裙,双手合十。下方表层壁画脱落,露出底层壁画。

第三身,面目不清,穿黑衫,下着绿裙,双手合十。表层壁画脱落,露出底层壁画,为深紫色。

第四身,面目不清,上穿蓝衫,下着白裙,双手合十。表层壁画脱落之处露出底层紫色壁画颜料。

第三身与第四身间,露出底层壁画,为供养人画像的下身,可以看出为红色曳地长裙。

第五身,头朝后,梳圆环形发髻,穿白衣长裙,双手合十,其前有榜题一方存题记:

……叠(?)□……

供养人前表层脱落处露出底层紫色轮廓的供养画像。

第六身,供养人榜题在西壁龛下,画像在龛外力士南台北壁,由此供养人及榜题可以判定,南台北壁的供养人属于西壁龛下南侧的供养人行列。穿白衣,下着绿裙,双手合十,面朝后与后面供养人对话,其前有绿地榜题一方,题记为:

□(许)新妇令狐氏

表层壁画脱落处露出底层壁画颜料。

第七身,面向后,上穿黑衫,下着白裙,双手合十,其前有绿地榜题一方,题记为:

□(袁)新妇令狐氏

表层壁画脱落处,露出底层壁画颜料。

第八身,上穿白衫,下着绿裙,双手合十,其前有白地榜题一方,题记为:

颜新妇张氏

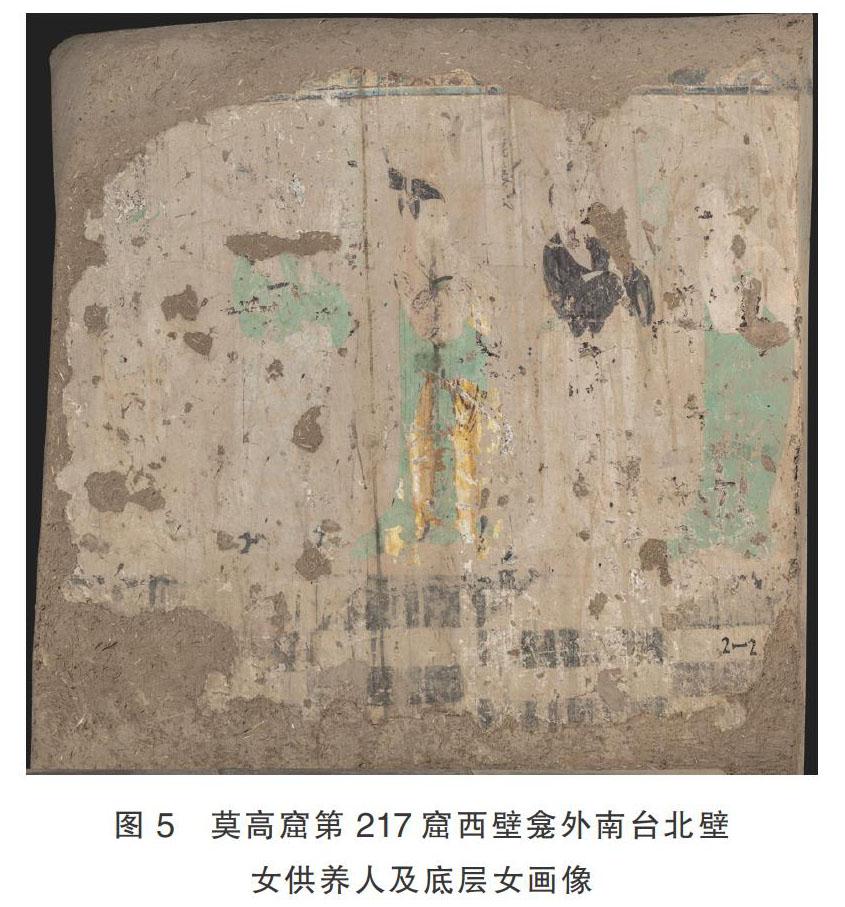

第八身供养人下露出的底层壁画面积最大,显现的供养人为女像,上身被覆盖,下身为黄色曳地长裙,裙摆和飘带清晰可见(图5)。

第九身,面部模糊,上身穿绿衫,下着白裙,合十,其前有绿地榜题一方。

第十身,供养人残,其前有白底榜题一方。

这两身供养人表层脱落的地方均露出底层壁画的颜料。

南台下东壁前面画女供养人多身,前面一身为黑衣白裙,其余漫漶,后面一辆牛车跟随,其余漫漶。表层壁画脱落处露出底层壁画(图6)。

二 第217窟窟主之探讨

学界在研究第217窟开凿年代及窟主时多依据这些供养人画像及题记。《敦煌石窟内容总录》确定此窟为阴家窟之一,建于盛唐早期的景云年间[2]。史苇湘先生认为此窟是阴家窟,当建于神龙(705)至景云二年(711)之间[3]。

第217窟西壁龛下重层壁画的发现,使我们必须对该窟的营建年代及窟主等问题进行重新思考与认识。从已经暴露出的底层壁画来看,第217窟西壁龛下,南、北二力士台各侧壁保存的底层壁画仍然属于供养人画像行列,其排列样式与表层供养人画像相同,男女相对而立,男像在北侧,女像在南侧,且排列次序也与表层供养人画像相同。

目前,学界通过西壁北侧第九身嗣琼、第十身嗣玉等表层的供养人画像及题记来判断此窟由阴氏家族开凿,即是阴家窟。既然表层供养人画像下还存有底层供养人画像与榜题,那么,新的问题随即产生,即此窟的原建窟主还是敦煌阴氏家族吗?

后代重修前代洞窟的现象在敦煌石窟中经常出现。初唐贞观二十二年前后,敦煌阴氏家族就重修了西魏时期的第431窟[4]。这样的事情在第217窟也有发生。晚唐时期,刘氏家族就对第217窟的甬道进行了重修,此窟甬道南北两壁晚唐各画供养人两身。五代时又在东壁门北画高僧供养人一身,门南画世俗男供养人画像一身;门北画像内穿交领僧祇支,外罩田相袈裟,双手持一长柄香炉,作供养状。东壁门南门框上的男供养人像,头戴圆角幞头,面部有胡须,双手合十,衣服为红色,衣服下摆开叉,为晚唐五代典型的世俗人装扮。这样的例子很多。

第217窟西壁龛下表层供养人画像表现的是敦煌阴氏家族阴嗣琼、嗣玉等成员。而底层男女供养人画像,可以确认的只有西壁龛下南侧的一身女供养人画像的轮廓、南力士台北壁下方一身女供养人像下身的裙摆、西壁龛下北侧和北力士台南壁下各一身男供养人画像的轮廓,没有发现题记,那么此窟还是阴家窟吗?

第217窟西壁北侧第十身表层供养人画像(北台最后一身)模糊,底层壁画也只能看出是一身男画像的轮廓。表层供养人画像的榜题存两行,题记为:

……品子嗣玉

……男嗣玉

从这则题记来看,同一供养人却书写了两行不是完全相同的题记,造成这种现象的原因是在重新绘制表层供养人画像及题记时没有覆盖底层的题记。这两条“嗣玉”的不同题记正是洞窟原建和重绘时的见证。由此可以判断,第十身表层供养人画像下的这身底层供养人画像也是阴嗣玉。而最早对敦煌石窟洞窟内容进行全面记录的法国人伯希和也有这样的记载:

这同一条题识涉及了先前时代:

“□□□品子嗣玉

□男嗣主”。[5]

从伯希和的这一条供养人题记可知,当时伯希和已经注意到这则题记涉及洞窟的年代。

可知,第217窟底层壁画中的其他供养人也可能和阴嗣玉画像、题记一样是前后不同时期同一人画像的体现。即使有的供养人画像上下两层不是表现同一人,但也应是阴嗣玉家族成员,或是唐前期敦煌阴氏家族的成员。

虽然新发现了底层供养人画像及榜题,但仍可说明第217窟是由敦煌阴氏家族开凿,之后,阴氏家族成员在原有供养人画像的基础上画出了阴嗣琼、阴嗣玉等表层供养画像。因此,此窟仍是唐前期的阴家窟无疑。

尽管第217窟西壁龛下的供养人画像和题名下还存有底层供养人画像和题记,但可知此窟在原建时还是由敦煌阴氏家族完成的,因此用唐前期敦煌阴氏家族的一些相关材料判定此窟的年代仍然起作用。第217窟西壁龛下供养人题名仅存的只有阴嗣琼、阴嗣玉两位。

阴嗣琼,除第217窟题记外,其他文献不见记载。史苇湘先生认为第217窟西壁龛下北侧第九身阴嗣琼的题名应为阴嗣瑗[3]。马德先生也认同[6]。汪泛舟先生认为阴嗣琼为阴嗣环[7]。

敦煌文书P.2625《敦煌名族志》,首尾俱残,仅存张、阴、索三姓。先后有池田温、郑炳林等先生进行过录文并研究。池田温先生对文书中的郭元振、阴嗣协、阴嗣瑗等人物进行了详细考证,认为其撰写时间在景龙四年(景云元年,710)左右[8]。郑炳林先生则根据文书中的豆卢军子总管、郭元振、阴守忠、阴修己、河西节度使等信息进行考证,认为其撰写时间是开元十一年到十五年之间[9]。从《名族志》中开元以前敦煌阴氏家族成员的任职情况来看,阴氏在敦煌封爵、任职的有阴仁干(沙州子庭镇将),仁希(敦煌郡开国公)、其子嗣瑗(豆卢军子总管),仁果子嗣璋(瓜州刺史)等。开元、天宝及吐蕃时期在敦煌活动阴氏有两支,一支是阴稠、仁希、嗣瑗、庭诫至伯伦、嘉政系,另一支是阴祖、守忠(豆卢军副使、墨离军副使)、阴修己(节度使差专知本州军兵马)系。从阴氏嗣字辈的成员来看,并没有阴嗣琼其人,从“瓊”、“瑗”二字的书写来判断,第217窟的题记中的嗣琼当为嗣瑗。

第217窟阴嗣瑗题记的官职为:

□男□戎校尉守左毅卫翊前右郎将员外置同正员外郎紫金鱼袋上柱国

“□男”可能有“长男”、“次男”、“侄男”等,知阴嗣瑗至少应是第217窟的窟主的子侄辈。我们根据《名族志》记载及相关材料可知,“□男”可能是“次男”,那么第217窟的一位窟主有可能就是阴嗣瑗的父亲阴仁希,阴仁希曾封“敦煌郡开国公”。也至少说明此窟的开凿与敦煌阴氏家族的阴仁希、嗣瑗系有关。

第217窟供养人题记中还有嗣玉的题记:“……品子嗣玉”,“……男嗣玉”。题记中虽然没有保存下来其任职情况,但《名族志》中有他的记载:

见任刑(邢)州平乡县尉

现任说明到《名族志》写成时,阴嗣玉任邢州平乡县尉。那么,第217窟开凿时阴嗣玉很可能在敦煌,因为嗣玉长兄嗣璋曾任瓜州刺史。第217窟题记中的“品子”、“□男”也说明了阴嗣玉至少应是第217窟窟主的子侄辈,我们推测,开凿此窟的一位窟主应该是阴嗣玉父阴仁果。

可见,开凿第217窟者应该是活跃于初唐时期敦煌阴氏家族中阴稠家族,其子阴仁果和阴仁希可能都是此窟的窟主,参与者至少有仁果子嗣玉,仁希子嗣瑗。

三 第217窟洞窟营建年代考论

第217窟的年代,史苇湘先生认为该窟开凿于神龙(705)至景云二年(711)之前[3]。贺世哲先生根据《名族志》所载的阴嗣瑗、阴守忠及阴嗣鉴等人的任职情况,将其建成年代定为中宗神龙年间(705—706)之前[10]。《总录》将其时代定为建于盛唐早期的景云年间[2]86。段文杰先生也认为此窟修建于神龙年间[11]。樊锦诗、刘玉权二位先生将此窟划在第三期,开凿于唐中宗神龙前后[12]。马德先生沿用贺先生的观点认为该窟建于8世纪初[6]90-95[13]。而底层供养人画像的发现,使我们必须重新考证第217窟的洞窟营建年代。

上面我们已经分析了第217窟的题记中的阴嗣琼当为嗣瑗。其题名为:

□男□戎校尉守左毅卫翊前右郎将员外置同正员外郎紫金鱼袋上柱国。

《名族志》中阴嗣瑗的官职为:

昭武校尉左金吾卫陇州源汧府左果毅都尉、赏绯、上柱国、豆卢军子总管。

说明第217窟嗣瑗的阶衔要比《名族志》的低。又据《阴处士碑》阴嗣瑗的最后官衔为:

正议大夫、检校豆卢军使、兼长行坊转运支度等使,赐紫金鱼袋、上柱国、开国侯。

说明《阴处士碑》中嗣瑗的官衔要比《名族志》中的要高。我们知道一般沙州刺史兼豆卢军使。关于豆卢军的建置时间,《新唐书·地理志四》载:

沙州敦煌郡,下都督府。本瓜州,武德五年曰西沙州,贞观七年曰沙州……县二。有府三,曰龙勒、效谷、悬泉。有豆卢军神龙元年置。[14]

《唐会要》卷78云:

豆卢军,置在沙州,神龙元年九月置军。[15]

《元和郡县图志》卷40“凉州”条载:

豆卢军:沙州城内,以当匈奴要路,山川回阔,神龙初,置立豆卢军以镇之。管兵四千五百人,马四百匹,去理所一千七百里。[16]

历代典籍将豆卢军的建置时间都记为神龙元年,根据日本藏大谷《长安二年十月豆卢军牒敦煌县为军司死官马事》所钤印文为“豆卢军兵马使之印”,认为长安二年(702)已有豆卢军。1972年,在吐鲁番阿斯塔那225号墓中发现了一批来自敦煌的文书,陈国灿先生根据墓中所出圣历二年(699)文书钤有“豆卢军经略使之印”认为在圣历年间已存在着豆卢军的建置[17]。2002年《李无亏墓志》被发现,墓志云:李无亏“载初元年(690),授公沙州刺史,兼豆卢军经略使。”[18]由此可知,豆卢军建置时间可提前至载初元年。

《名族志》写成于开元十一年至开元十五年间[9]。首先我们可以断定,阴嗣瑗任豆卢军子总管应该在开元十一年以前。P.2005《沙州都督府图经》,李正宇先生考订出其是唐永泰年代据武周万岁登封元年(696)撰写的《沙州图经》增补而成的[19]。说明到万岁登封元年时阴守忠、阴嗣鉴二人应该还是百姓,也说明阴嗣瑗万岁登封元年时,也应该是敦煌百姓。

第217窟阴嗣瑗题记的官职为:

□男□戎校尉守左毅卫翊前右郎将员外置同正员外郎紫金鱼袋上柱国

从题记来看,阴嗣瑗的阶衔有许多问题,或许是书写供养人题记时故意而为,或许是因为年代久远,题记漫漶严重,抄录者出现的错误。但还是给洞窟断代提供了一些线索。

“□戎校尉”是武散官的品阶,按唐代官制“□戎校尉”当为“陪戎校尉”。后面的“守”,说明后面的职事官低于前面的武散官。因此我们判定第217窟阴嗣瑗的题记显示的官职是陪戎校尉。

北图律字2号《金刚般若波罗蜜经》题记:

景龙二年(708)九月廿日,昭武校尉前行兰州金城镇副阴嗣瑗受持读诵。[20]

“昭武校尉”说明其武散官的品阶是正六品下,“行”说明“兰州金城镇副”的职事官高于“昭武校尉”的武散官。“前”说明在景龙二年九月二十日前,阴嗣瑗曾任“兰州金城镇副”,品阶高于正六品下。

再看《名族志》中阴嗣瑗的官职:

希次子嗣瑗见任昭武校尉、左金吾卫、陇州源汧府左果毅都尉、赏绯、上柱国、豆卢军子总管。

“昭武校尉”说明其武散官的品阶是正六品下。“陇州源汧府左果毅都尉”应在从五品下至从六品下之间,应该与其散官略高或相同,“豆卢军子总管”是其职事官。可见《名族志》的官职要高于《金刚般若波罗蜜经》题记所载之官职。说明阴嗣瑗任豆卢军子总管当在景龙二年之后。

据P.2005《沙州都督府图经》载:

开元二年(714)九月,正义大夫使持节沙州诸军事行沙州刺史、兼豆卢军使、上柱国杜楚臣赴任。

又据P.3721《瓜沙两郡史事编年并序》载:

开元三年,张嵩刺史赴任敦煌。

《唐会要》记载:

景云二年(711),贺拔廷嗣为凉州都督,充河西节度使,自此始有节度之号。[21]

开元二年九月,赴任的沙州刺史杜楚臣兼豆卢军使,在此之前的文书中没有出现沙州刺史兼任豆卢军使的情况,但存在兼任豆卢军经略使、子总管等的情况。可见,从景云二年开始,沙州刺史可能兼任豆卢军使。说明阴嗣瑗出任豆卢军子总管应该在景云二年之前。

又据新疆阿斯塔纳墓出土文书TAM225记载,圣历(698—700)、长安(701—704)年间张令端任豆卢军子总管[22]。说明阴嗣瑗出任豆卢军子总管在张令端之后。又据北图律字2号《金刚般若波罗蜜经》题记知景龙二年阴嗣瑗还没有任豆卢军子总管。阴嗣瑗任豆卢军子总管在景龙二年(708)至景云二年(711)之间。

可见,第217窟西壁龛下表层阴嗣瑗的供养人画像当绘于唐景龙二年前,也在其任“兰州金城镇副”之前。那么,底层供养人画像及题记的绘制年代即洞窟开凿的年代则更早。

现从内容再对第217窟的开凿年代进行推定。此窟南壁绘佛顶尊胜陀罗尼经变一铺,据《佛顶尊胜陀罗尼经》知,此经于永淳二年被翻译成汉文。但经研究,佛陀波利译本《尊胜经》的出现当在垂拱三年(687)前不久,此经开始流传并传入敦煌的时间当在天册万岁元年(695)后[4]91-93。经变的出现并绘于第217窟南壁也当在天册万岁元年后不久。目的就是为了奉迎武则天称帝。

据S.217《观世音经》题记:

天册万岁二年(696)□月十五日清信佛弟子阴嗣□为见存父母,七世父母,并及己身,以及法界苍生,写观世音经一卷。[23]

此题记中阴嗣□,是阴氏家族中嗣字辈的成员。而第217窟东壁绘制敦煌石窟中最早的观音经变一铺,此窟的窟主是阴仁果、阴仁希所在的阴氏家族,仁果子嗣玉,仁希子嗣瑗也是重要的参与者。可以推测,此写观音题记的阴嗣□有可能就是阴嗣瑗,东壁观音经变绘制时间也当在此前后不久,那么第217窟的开凿也应该在天册万岁二年前后。

敦煌文书S.87《金刚般若波罗蜜经》题记:

圣历三年五月廿三日,大斗拔谷副使上柱国南阳县开国公阴仁协写经,为金轮圣神皇帝及七世父母、合家大小,得六品,发愿月别许写一卷。得五品,月别写经两卷。久为征行,未办纸墨,不从本愿。今办写得,普为一切转读。[24]

说明在武周圣历三年(700),阴仁协上为皇帝及七世父母祈福,下为合家大小及自己发愿,写《金刚经》一卷。从发愿文来看,阴仁协的任职应在五品或六品之间,要低于《名族志》中“任正议大夫、使持节岷州诸军事行岷州刺史、上柱国、□阳郡开国公”的任职。阴仁协在圣历三年写《金刚经》一卷,无独有偶,第217窟也绘制了莫高窟最早的一铺金刚经变。我们已经探讨金刚经变的出现是为了对应南壁的尊胜经变[25]。可知,此金刚经变的绘制当在武周圣历三年前后。因此我们将其开凿年代推定在武周圣历三年前后也应该没有问题。

P.2551《李君莫高窟修佛龛碑》(《圣历碑》)是武周圣历元年(698)李可让父子开凿第332窟之时所立。据载:

更绍真乘,初隆正法;大云遍布,宝雨滂流。阐无内之至言,恢无外之宏唱;谈空有而闻寂,括宇宙以通同。[26]

碑文中的这段文字是对开凿第332窟时代背景的描述。文中指出了圣历年间敦煌地区流行的多种佛教思想。“谈空有而闻寂,括宇宙以通同”说明敦煌“空”、“有”两种佛教思想并存,并指出这两种思想在表达各自世界观和实现信仰所使用的方法都是相同的。

这不仅使我们联想起第217窟洞窟内容所表达的佛教主题思想。此窟表现的正是以金刚经系为代表的“空”与密教和净土宗代表的“有”宗相对应的思想,而且这两种思想虽在修行方式上不同,但都以“往生净土”作为最后的目的[25]。《圣历碑》不仅阐述了敦煌圣历时期流行的佛教信仰,也传递出了当时在莫高窟开窟造像的诸多信息。文中的“谈空有而闻寂,括宇宙以通同”正说明了在圣历元年间,莫高窟已经出现了表达“谈空有而闻寂,括宇宙以通同”思想的洞窟。对比武周时期开凿的洞窟可知,第217窟正好表达了“谈空有而闻寂,括宇宙以通同”这一思想,因为在武周时期,出现的金刚经变只有第217窟,而只有金刚经变表达了“空”的思想。由此可知,在《圣历碑》立碑时,第217窟已经开凿或已经建成了。那么,第217窟洞窟的建成年代当在武周圣历元年(698)前后。再结合武周圣历三年阴仁协写《金刚经》的题记综合加以考虑,我们认为第217窟的营建年代当在武周天册万岁元年(695)之后至圣历三年(700)之间。

第217窟为武周时期开凿的洞窟,在神龙至景龙年间的某年,阴嗣瑗与阴嗣玉等又对其家窟进行了重修,将西壁龛下武周时期的供养人画像覆盖,绘出了新的供养人画像、题记及其他内容。此次重绘,可能是武则天退位,李唐恢复之故。

参考文献:

[1]敦煌研究院.敦煌莫高窟供养人题记[M].北京:文物出版社,1986:99-100.

[2]敦煌研究院.敦煌石窟内容总录[M].北京:文物出版社,1996:85-86.

[3]史苇湘.世族与石窟[C]//敦煌文物研究所.敦煌研究文集.兰州:甘肃人民出版社,1982:153.

[4]张景峰.敦煌阴氏与莫高窟研究[D].兰州:兰州大学,2014:42-64.

[5]伯希和.伯希和敦煌石窟笔记[M].耿昇,唐健宾,译.兰州:甘肃人民出版社,1993:128.

[6]马德.敦煌阴氏与莫高窟阴家窟[J].敦煌学辑刊,1997(1):93.

[7]季羡林.敦煌学大辞典[M].上海:上海辞书出版社,1998:345.

[8]池田温.唐朝氏族志研究:关于《敦煌名族志》残卷[G]//唐研究论文选集.北京:中国社会科学出版社,1999:68-121.

[9]郑炳林,安毅.敦煌写本P.2625《敦煌名族志》残卷撰写时间和张氏族源考释[J].敦煌学辑刊,2007(1):1-14.

[10]贺世哲.从供养人题记看莫高窟部分洞窟的营建年代[M]//敦煌石窟供养人题记.北京:文物出版社,1986:203-204.

[11]段文杰.唐代前期的莫高窟艺术[M]//敦煌文物研究所.中国石窟·敦煌莫高窟:三.北京:文物出版社,1987:161-176.

[12]樊锦诗,刘玉权.敦煌莫高窟唐前期洞窟分期[C]//敦煌研究院.敦煌研究文集·石窟考古篇.兰州:甘肃民族出版社,2000:158.

[13]马德.敦煌莫高窟史研究[M].兰州:甘肃教育出版社,1996:80.

[14]欧阳修,宋祁.新唐书·地理志[M].北京:中华书局,1975:1045.

[15]王溥.唐会要:卷73[M].北京:中华书局,1955:1428.

[16]李吉甫.元和郡县图志[M].北京:中华书局,1983:1018.

[17]陈国灿.武周瓜、沙地区的吐谷浑归朝事迹:对吐鲁番墓葬新出敦煌军事文书的探讨[C]//敦煌文物研究所.1983年全国敦煌学术讨论会文集·文史遗书编上.兰州:甘肃人民出版社,1987:1-26.

[18]王团战.大周沙州刺史李无亏墓及征集到的三方唐代墓志[J].文物与考古,2004(1):22-25.

[19]李正宇.古本敦煌乡土志八种笺证[M].台北:新文丰出版公司,1998:131.

[20]黄永武.敦煌宝藏:第83册[M].台北:新文丰出版公司,1982:92.

[21]王溥.唐会要[M].北京:中华书局,1955:1428.

[22]TAM225,国家文物局古文献研究室,新疆维吾尔自治区博物馆,武汉大学历史系.吐鲁番出土文书:第7册[M].北京:文物出版社,1986:230-258.

[23]池田温.中国古代写本识语集录[M].日本东京大学东洋文化研究所,1990:246.

[24]黄永武.敦煌宝藏:第1册[M].台北:新文丰出版公司,1982:464.

[25]张景峰.灭罪的殿堂:敦煌莫高窟第217窟研究[C]//敦煌石窟研究国际学术研讨会论文集.敦煌,2014:144-155.

[26]郑炳林.敦煌碑铭赞辑释[M].兰州:甘肃教育出版社,1992:10.