“岗课赛证”融通的工程造价专业课程体系构建

2024-04-10鲍依蓓谢恩普

鲍依蓓 谢恩普

[摘 要] “岗课赛证”融合育人是一种联合产教深度融合、职业技能大赛和1+X证书制度等手段的创新人才培养模式。针对目前教育职能部门参与不深、融合主体诉求协而不同、课程标准体系融而不通以及融合效果评价偏而不全等问题,基于PGSD能力分析模型,以职业能力为本位、以岗位需求为导向、以技能竞赛为抓手、以证书考取为辅助,构建模块化的课程体系。实施后可提高学生的PGSD能力,提升其就业竞争力,为工程造价行业的发展提供人才支持。

[关 键 词] “岗课赛证”;PGSD能力分析模型;工程造价专业;课程体系

[中图分类号] G717 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2024)04-0133-04

一、引言

随着全球经济的不断发展和城市化进程的加速,工程造价行业在工程建设领域中的地位日益重要。为了满足行业对人才的需求,职业院校需要构建更加紧密的“岗课赛证”融通课程体系,以提高学生的专业技能和综合素质。同时,针对现有课程体系存在的问题,提出相应的解决方案。本文将以“岗课赛证”融通课程体系为研究对象,分析其现状及问题,并探讨其开发依据与路径,最终构建出工程造价专业课程体系。

二、“岗课赛证”融通课程体系目前存在的问题

(一)“岗课赛证”融通的内涵

2021年,全国职业教育大会提出,要推动“岗课赛证”融通,提高教育质量;同年,《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》也指出,要完善“岗课赛证”综合育人机制。“岗课赛证”的概念也随之清晰,“岗”是指工作岗位,通过行业专家、高校专家前期调研,遴选出该专业岗位群以及相对应的岗位能力。“课”是指课程体系,基于国家职业标准的知识、技能、素质构建的课程体系。“赛”是指职业技能大赛,是检验教学能力、专业建设水平的试金石。“证”是指职业技能等级证书,将职业技能标准与行业技能标准融通[1]。

(二)目前存在的问题

1.职业教育职能部门参与不深

“岗课赛证”融通过程中,职业教育职能部门未起到明显的抓手作用,缺乏保障机制,缺乏对教育界、产业界、竞赛界以及证书界明确的职责划分。“岗课赛证”融通一直处于政府主导,但未形成有效激励,无法跨越学校与企业、职业与教育之间的鸿沟。《职业学校校企合作促进办法》(教职成〔2018〕1号)的出台,可见国家对职业教育的重视和校企合作的支持,力求从法律法规层面解决校企合作中的问题,但仍过于笼统,需要具体细则来指导。实施过程中,由于未有明确标准,增加了校企协商的成本,导致企业积极性不高。此外,行业协会在学校和企业之间的联系和桥梁作用尚未发挥。

2.融合主体诉求协而不同

目前政府、高校、企业、行业与个人各主体间的协同关系尚未完全明确,处于较为松散的局部配合状态。育人方面仍由政府主导,企业、行业等未将自身作为育人主体,仅以配合身份参与人才培养,积极性不高。因此,往往出现产与教相互疏离、赛与教二元割裂等问题[2]。

3.课程标准体系融而不通

一些高职院校对“岗课赛证”理解比较片面,单纯追求竞赛获奖结果、X证书通过率、就业率等指标[3]。制定的课程标准体系与大赛标准、X证书标准以及岗位职业能力标准之间存在偏差[4]。某些X证书考试和技能大赛的命题没有行业专家的参加,仍由高职院校教师出题,没有充分对接到行业最新的规范和岗位职能。同时,高职院校教师在授课时很难将课程标准与职业能力标准、职业技能证书的内容、技能大赛的考题融会贯通。

4.融合效果评价偏而不全

现阶段,融合效果的评价还是偏结果轻过程[5]。高职理论课程评价以终结性评价为主,期末考试成绩占主要比重,实训课程评价主要是技能鉴定,但是这种独立于情境之外的模拟无法考查学生在真实工作情境中的表现。过分注重技能大赛获奖证书和X证书通过率,在一定程度上会导致人才培养又回到应试教育,偏离“岗课赛证”人才培养的本质。

三、高职工程造价专业课程体系开发依据与路径

(一)“岗课赛证”融通的课程体系开发路径

课程开发是指从无到有、从策略分析到路径设计的过程[6]。“岗课赛证”融通视域下的课程开发路径分为几步:第一步,确定工程造价职业岗位群、职业技能等级证书以及技能大赛。第二步,分析典型职业活动、工作任务以及PGSD能力分析。第三步,分析职业技能等级证书以及技能大赛,将育人元素融入典型工作任务。第四步,构建“岗课赛证”融通的专业课程。

(二)以岗定标,对接职业能力标准

PGSD能力分析模型可实现从职业人才需求到教育教学的过渡[7]。P代表职业能力(Professional & Voca-tional Competencies),是指胜任职业岗位的技术能力;G是指通用能力(General Competencies),涵盖语言、数学、科技、人文社会、艺术、信息技术等;S是指社会能力(Sociology Competencies),包括职业道德、法律法规、沟通交流、与人合作、项目管理、公民责任等;D是指发展能力(Development Competencies),涵蓋问题解决、批判性思维、学会学习、创新创业意识等。基于PGSD能力分析模型,分析1+X工程造价数字化应用职业技能等级证书与工程造价专业的契合度,剖析该证书适配的职业岗位群、工作领域以及相应的工作任务。

第一步,分析典型职业活动和工作任务。以工程造价岗位群为起点,选定具有代表性、实际价值的典型职业活动,将每项典型职业活动或工作领域再细分为各项工作任务,如表1所示。

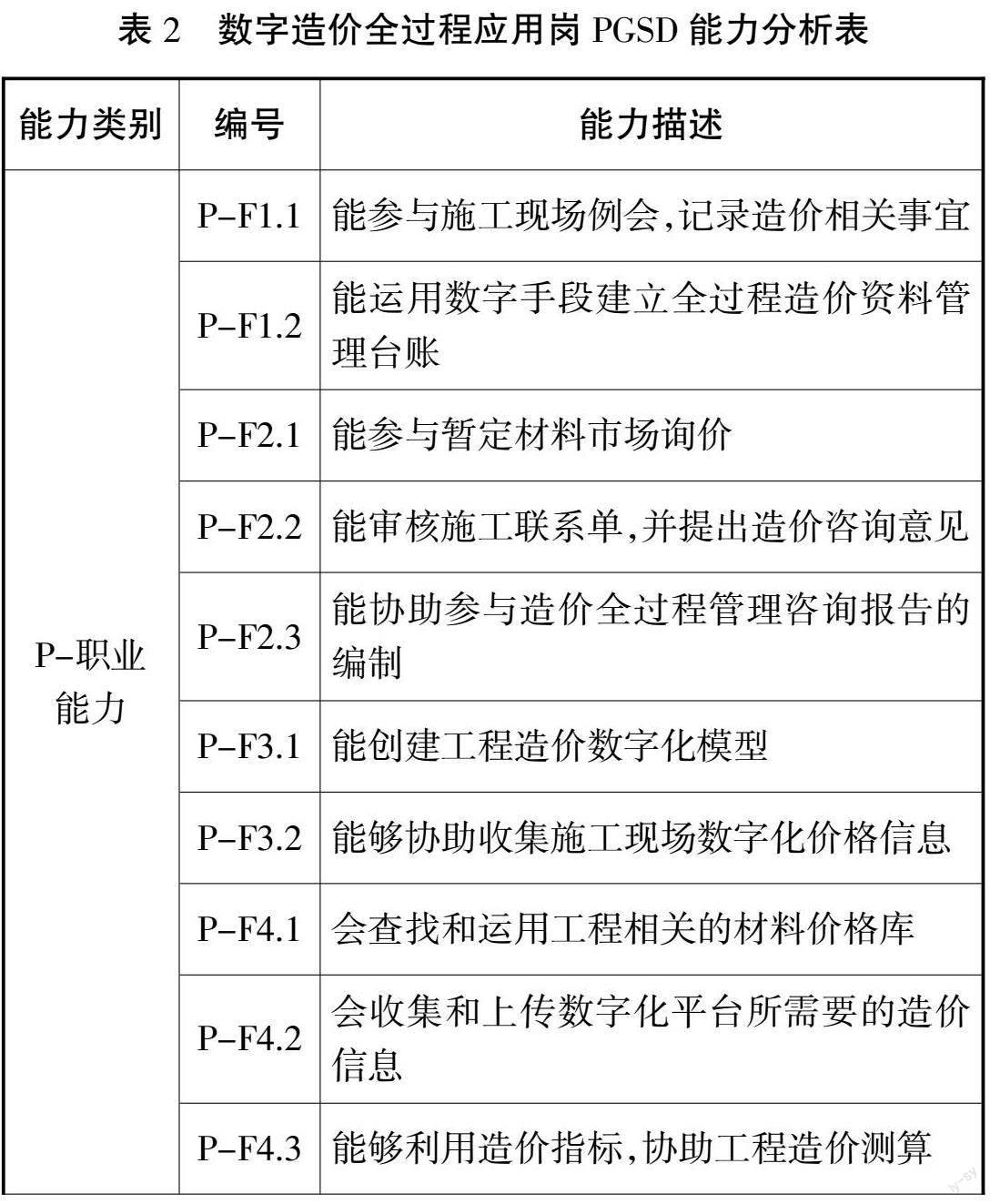

第二步,PGSD能力分析。以数字造价全过程应用岗位为例,分析每项工作任务需要的职业能力(P)、通用能力(G)、社会能力(S)和发展能力(D),得到如表2所示的PGSD能力分析表。

(三)以证促学,分析职业技能证书

“岗课赛证”是X证书稳步实施的必由之路和推动职业教育教学改革、提高技术技能人才培养质量的重要途径。2019年,教育部等四部门印发《关于在院校实施“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点方案》,结合PGSD能力分析,遴选了“工程造价数字化应用职业技能等级证书”(中级)、“建筑信息模型BIM职业技能等级证书”(中级)和“建筑工程识图职业技能等级证书”(中级),这三种X证书行业认可度高、实用性强,与岗位所需能力高度吻合,并且相应的课程均已开设,实训资源齐备,便于学生学习。

(四)引赛入课,技能竞赛引领教学

工程造价专业相关竞赛有建设工程数字化计量与计价国赛以及省赛、建筑工程识图国赛以及省赛、广联达BIM算量技能大赛等技能竞赛。大赛对于课程有树旗、导航的作用,引赛入课并不是在课程中生硬插入竞赛内容,而是基于人才培养方案在教学的各个阶段举办不同难度的技能大赛,对于参加竞赛的学生可以申请学分替换,同时作为评奖评优的加分项以此激励学生踊跃参加技能大赛。但参加竞赛的学生人数毕竟有限,为避免大赛受益人数的局限性,可将竞赛内容碎片化和颗粒化分解,建立技能竞赛和1+X证书考试的网络资源课程和相应的教材题库等,更应关注到大赛和X证书所体现的行业新动向,开发“岗课赛证”融通的新形态教材。对教师而言,可以在教学资源、教学案例、课题设计等多方面融入技能竞赛试题。指导竞赛的教师了解企业、行业目前对学生职业素养的需求,更清楚地认知自己平时授课教学教法上的不足,从浅层次教学逐步进阶深层次教学,对教师来说,也是一次专业知识的巩固与再学习。

(五)以评促改,全过程、全角度评价

探索全过程、全角度的教学评价方式,将学生在学校的上课表现、企业顶岗实习、毕业实习、参加技能大赛成绩以及X证书成绩等纳入课程考核和学分替换体系。为每个学生建立评价档案,记录学生在学习过程中的表现和成绩,包括上课表现、作业完成情况、实验实训成绩、企业顶岗实习和毕业实习报告、技能大赛获奖证书和X证书等。评价档案应动态更新,及时反馈给学生和教师。对于在某些方面表现特别突出的学生,可以建立学分替换体系。例如,如果学生在技能大赛中获得奖项或取得X证书,可以免修或替换相应的课程学分。通过及时反馈评价结果,让学生了解自己的学习状况和需要改进的地方。同时,教师也可以根据评价结果及时调整教学方法和策略,以更好地满足学生的学习需求,提高教学质量。

四、工程造价专业课程体系构建

(一)依据职业能力制定课程标准

基于“岗课赛证”的工程造价专业课程标准,首先要以行业需求为导向,课程标准的编制应紧密结合行业需求和发展趋势,以培养学生的实际应用能力和职业素养为目标。同时突出专业特色:不同学校在编制课程标准时,应根据自身的优势和特色,注重突出专业特色和人才培养特点。注重综合素质培养:课程标准应注重学生的综合素质培养,包括职业道德、团队协作、沟通能力等方面的能力。注重与职业资格证书考试相衔接:课程标准的编制应与职业资格证书考试相衔接,将职业资格证书考试内容融入课程中,以帮助学生更好地掌握专业技能和提高就业竞争力。最后应该持续改进,课程标准应根据行业发展和市场需求的变化以及学生和教师的反馈意见进行及时调整和完善,以确保课程教学的质量和效果。

(二)构建“岗课赛证”融通课程体系

基于“岗课赛证”融通理念,遵循PGSD能力分析模型,构建模块化课程体系。在具体的课程设置中,可以包括以下内容。

1.职业岗位导向课程:针对工程造价领域的职业岗位,设置相关的专业课程,如建筑工程计量与计价、安装工程计量与计价、工程造价软件应用等。这些课程以职业岗位需求为导向,注重培养学生的实践能力和综合素质。

2.技能竞赛培训课程:结合技能竞赛和证书培训的要求,设置相关的课程,如工程造价技能竞赛培训课程、工程造价证书培训课程等。这些课程以竞赛和培训为载体,提高学生的专业技能和职业素养。

3.校企合作实践课程:与企业合作,共同开发实践课程,将企业的实际项目引入课堂。学生可以在实践中学习知识、掌握技能,提高实践能力和综合素质。

4.创新创业教育课程:开设创新创业教育课程,培养学生的创新思维和创业能力。

5.综合素质提升课程:设置综合素质提升课程,如职业生涯规划、沟通与表达等。

(三)产学研结合协同育人

学校和企业共同建设实践教学基地,为学生提供真实的工程环境和实践机会,提高学生的实践能力和职业素养。学校和企业联合开展科研项目,共同研究工程造价领域的热点问题和前沿技术,促进科研成果的转化和应用。学校和企业共享资源,包括设备、技术、人才等,提高资源利用效率,促进产学研的深度融合。共建科研团队,共同开展科研工作,提高科研水平和创新能力。共同推广科技成果,将科研成果转化为实际应用,推动工程造价领域的科技进步和发展。

(四)建立人才培养质量评价机制

基于“岗课赛证”和PGSD能力分析模型,工程造价专业建立人才培养质量保障机制可以从以下几个方面展开:(1)职业能力评价:针对学生在岗位实践中的表现,对其职业能力进行评价。评价内容可以包括专业知识掌握程度、技能操作熟练度、问题解决能力等。(2)通用能力评价:关注学生的综合素质,如沟通能力、团队协作能力、学习能力等。在评价过程中,可以采用课堂表现、团队活动参与度、实习报告等方式,对学生的通用能力进行评估。(3)社会能力评价:考察学生在社会交往中的表现,如人际关系处理、社会责任感等。可以通过观察学生在实践活动中的表现,以及听取他人评价等方式,对学生的社会能力进行评价。(4)发展能力评价:关注学生的未来发展潜力,如创新能力、学习能力等。在评价过程中,可以结合学生的个人发展规划、学习成果以及实践表现,对学生的发展能力进行评估。

参考文献:

[1]王婧,徐涵.2010—2022年“岗课赛证”研究综述:内涵演变、基本特征及前景展望[J].教育与职业,2023(6):92-98.

[2]陈章,幸荔芸,杨鸿.高职院校技能大赛体系建构:“3+N+4”模式与实践[J].职教论坛,2020,36(11):39-44.

[3]罗丝.基于PGSD模型的书证融通模块化课程体系构建[J].天津职业大学学报,2023,32(1):43-48.

[4]杨国利,杨陈慧.高职院校“岗课赛证”综合育人的问题表征与解决策略研究[J].职业教育(下旬刊),2023,22(5):70-73.

[5]张慧青,王海英,刘晓.高职院校“岗课赛证”融合育人模式的现实问题与实践路径[J].教育与职业,2021(21):27-34.

[6]秦国锋,李国帅,糜沛紋,等.“岗课赛证”融通视阈下职业教育课程开发:要义、策略与路径[J].职业技术教育,2022,43(32):42-48.

[7]王春燕.基于可持续发展教育理念的职业教育课程开发:PGSD能力分析模型的构建及应用[J].中国职业技术教育,2019(18):65-70.

◎编辑 马燕萍