思政视域下当代音乐创作研究

2024-03-24金晶

金晶

[摘 要] 当前,思想政治视域下的主旋律音乐创作与传播作为中国当代音乐的一种主流意识形态,因为这类音乐在推动社会主义文化的繁荣发展上具有不可撼动的精神力量。本文尝试从音乐叙事特征与体裁创新两个维度,梳理作曲家宝玉的艺术歌曲《江城子·弄潮儿》在艺术表现、艺术审美、体裁选取、音乐表演理念等方面的特质,并进行家国叙事和民族精神价值表达的特质。全曲采用以艺术歌曲这一体裁为形式语言的音乐创作理念,着眼家国情怀的情感叙事以及凸显弄潮儿奋斗不息的人文价值,传承人物为百年奋斗的伟大经验,赓续了家国同构的红色基因。《江城子·弄潮儿》是由中国当代著名作曲家、音乐批评家宝玉博士创作的具有交响史诗性质的艺术歌曲,这首作品首演于2022年6月13日的俄罗斯沃罗涅什爱乐厅,由国际著名华人指挥家、浙江传媒学院教授陈正哲携沃罗涅什交响乐团演绎。这首艺术歌曲既秉承了西方艺术歌曲的创作思路,又超越了艺术歌曲的体裁价值,将中国传统音乐的文化精髓与俄罗斯民族音乐的调性技法统一在音乐表演的诠释中。同时,作曲家通过采用交响乐队的编制技术与艺术歌曲体裁形式相融合的创作思路,创造了史诗般的艺术意蕴。在庆祝中国共产党成立101周年之际,为中国当代音乐文化在俄罗斯本土的表演与传播起到了助推的重要作用。此外,《弄潮儿》声响中传统文化的符号化指向与调性的社会文化属性是成就这部作品美学意蕴的核心价值所在。

[关键词] 《江城子·弄潮儿》;创作观念;表演诠释;美学意蕴;文化融汇

[中图分类号] J60-05 [文献标识码] A [文章编号] 1007-2233(2024)03-0013-06

2021年12月,习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的讲话中强调:“文化是民族的精神命脉,文艺是时代的号角。”“要以文弘业、以文培元,以文立心、以文铸魂。”讲话为新时代文化文艺工作指明了前进方向、提供了根本遵循。就中国当代音乐创作而言,作曲家们既要吐故纳新,吸收新的创作理念丰富自己的音乐创作思路,又要扛起“以美育人、以文化人”,延续家国红色基因的大旗,唯有如此,才能将音乐与美育有机融合,并为中国当代精神文化建设提供新鲜血液与高尚的精神文化食粮。在这期间,当代作曲家宝玉创作的艺术歌曲《江城子·弄潮儿》十分具有影响力与生命力,这首作品在俄罗斯首演时大获好评,不仅促进了中俄友好关系的发展,而且为传播红色音乐文化基因开辟了道路,值得我们予以关注。

一、价值探寻

当代作曲家宝玉创作的艺术歌曲《江城子·弄潮儿》在音乐体裁、音乐形象和音乐语言构思方面聚焦中国新时代弄潮儿的人文叙事,展现时代精神脉搏。这让听众们在与音乐的交汇中,深切感受到被历史铭记的不仅仅是大人物,普通人民大众在推动社会发展中更应该被颂扬。宝玉在艺术歌曲歌词与曲调的融合中,塑造了平凡却伟大的弄潮儿的事迹,这不仅与广大受众的心理需求相契合,而且达到了通过主旋律音乐进行人文叙事的目的。

二、作品题解

(一)“江城子”的源起

根据百度百科的解释,江城子为词牌名,又名“村意远”“江神子”“水晶帘”。兴起于晚唐,来源于唐著词曲调,由文人韦庄最早依调创作,此后所作均为单调,直至北宋苏轼时始变单调为双调。格律多为平韵格,双调体偶有填仄韵者[1],代表作有宋苏轼《江城子·密州出猎》《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》等。[2]

王昆吾在《唐代酒令艺术》中提到过《江神子》这个词调名,源自唐著词曲调。后经由苏轼以《江城子》为词牌名创作的悼念亡妻的词而享誉古今,现如今,《江城子》作为歌词,成为当代众多艺术家们争相借鉴的艺术范本,他们借以构思艺术意向并进行艺术创作,进而成为抒发离愁别绪、家国抱负的灵感之源。

(二)《江城子·弄潮儿》的文本解析

《江城子·弄潮儿》作为献礼建党101周年的交响史诗性质的艺术歌曲,它的歌词是由著名词作家谭伟民创作。谭伟民创作这首作品的歌词时,在借鉴中国古代宋词词调平仄押韵和字数规则的基础上,十分考究地将当代中国人民不屈不挠为国家富强与复兴中国梦的伟大梦想植入这首词的表达中,从而呈现了气贯长虹如史诗般的词意意向。而且,作者在借江城子为词牌名的歌词创作时,又将中国传统文化的文人气韵与辞赋意蕴交相辉映地诉诸歌词文本的呈现中,从视觉感知到阅读体验一以贯之,从而使得积极奔放勇往直前的时代弄潮儿意向赫然显现在每位读者的心间。其歌词安排如下所示:

钱塘云水浩泱泱/千年潮/百岁伤 六合听涛/长风话沧桑/吾祖世代苦耕耘/抢潮头/葬坍江

我永远挚爱的母亲河啊/为何将心爱儿女放逐?/永远哺育我的母亲河啊/每一朵浪花都怅惘悲伤//

钱塘渔火映沧沧/披晨星/月带霜 勇立潮头/围墾击浊浪/吾辈春秋博龙鱼/青春潮美钱塘

我永远挚爱的母亲河啊/万千儿女为你把歌唱/永远哺育我的母亲河啊/朵朵浪花为你焕荣光//

弄潮儿/望远方/风云舒/卷潮头扬/桑田如画沧海阔/钱塘升心潮逐浪//

三、创作观念与配器特色

(一)创作观念

1.灵感来源

《江城子·弄潮儿》这一作品的创作灵感来源于作曲家宝玉博士对苏轼词作意蕴所产生的共鸣,苏轼的词既具豪放派特征,又兼有婉约派文风,不仅在宋朝的词文化中具有十分重要的历史地位,在复兴中国传统文化的当下环境中也起着鸿蒙启智的特殊意义。与作曲家所创作的《山海经·奔月》中西王母女中音的无调性唱段所不同的是,这部作品是中规中矩的调性范围内灵感显现。因此,对于作曲家而言,这部作品与其说是有意识的音乐创作,不如说是“声音本天成,妙手偶得之”的缘分显化。

2.结构铺设

《江城子·弄潮儿》的结构分为三个部分,开始是由管弦乐队演奏的前奏部分,一共32小节,随后是女高音独唱部分,在独唱段结束后,有22小节的间奏,紧接着是第二个部分的女高音独唱。十分有趣的是,最后一个部分是承接第二部分密接合应一气呵成的,一直到结尾,波澜壮阔,快速收尾,给人一种气象万千喷涌直下的畅快之感。具体结构见下图示:

(二)配器分析

1.乐队编制的结构特色

在西方古典主义晚期,双管编制在管弦乐队的创作中得以确立,双管意为每个木管组的乐器需要配置两支的数量,木管组由长笛、双簧管、单簧管和大管四种乐器组成,每个“声种”都配置两支乐器的规模。但就当今世界上各地的交响乐队组成来看,几乎所有乐队采用的都是三管编制,即每个“声种”配备两支原型乐器和一支变型乐器,或根据实际的情况在此基础上增加、减少个别乐器[3]。三管编制的原则与自浪漫派成熟时期直至现如今的交响乐发展相适应。

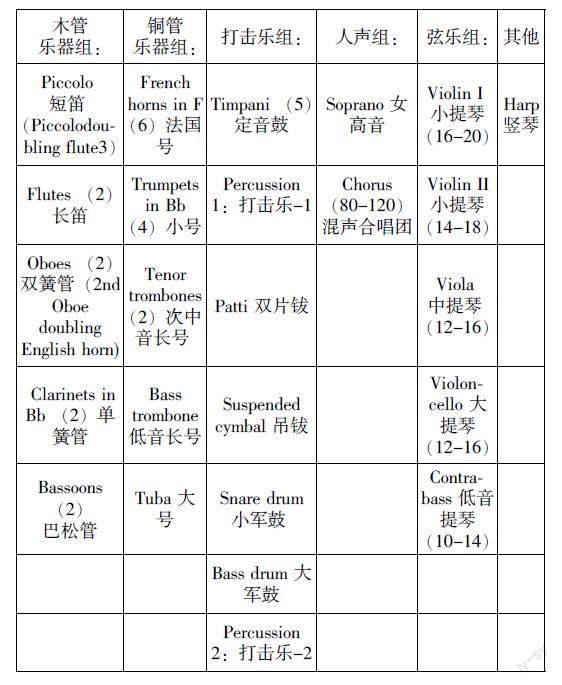

《江城子·弄潮儿》这部作品使用的是三管编制的规模,所使用的乐器如下:

通过以上不同乐器组的编制可知,作曲家启用了非常丰富的打击乐器,这使得《弄潮儿》这部作品在音响的塑造和呈现上十分具有中国传统文化的意蕴风骨和精神內涵。由于《弄潮儿》作品中有一系列与水有关的视觉意象需要通过声音的塑造来传达给听众,这些视觉意象包括渔火、潮水、沧海、桑田、晨星、月霜、浪花、风云卷动等动态的事物,因此,唯有借用一系列不同声响的打击乐器传递不同层次的声音结构,从而达到将视觉与听觉异质同构的整体格式塔效应。

2.特色乐器的意蕴表达

值得注意的是,作曲家在这部作品的乐队编制中,选用了十分多样化的打击乐,比如双片钹、吊钹、铝板琴或铁砧琴(古钹)、管钟、低音大锣等。它们的作用是作曲家为了表现钱塘渔火星星烁烁犹如披晨星的唯美视觉意蕴而传递的音响表达。在乐曲开始部分,作曲家通过借用吊钹模仿钱塘江潮水的波澜起伏,十分传神。我们知道,打击乐器组所涵盖的乐器种类丰富且极具穿透力,因此,当作曲家需要对发掘新的音色和渴望表达某种意境时,会将重心放在开发打击乐的编配上。同理,通过聆听的感性认知,我们可以在音响关系的续接中得到诸如铝板琴、木琴等的朦胧而静谧的“渔火”“晨星”的视觉声响。

谱例1:

四、作品的表演诠释

一部音乐作品的成败,不仅取决于作曲家巧夺天工的专业作曲技术创作,更依赖于演奏、演唱团队的精心演绎,即使像斯特拉文斯基以执行作曲家的作品为主导观念的伟大的作曲家,在他的《音乐诗学六讲》中也多次强调了演绎的价值:“人们通常以为摆在表演者面前的作品只要文本不存在错误,作曲家的意图就应该清晰明了,容易理解。但事实上,不管一部作品标注得如何详尽,速度表情、乐句划分、强弱等方面考虑得如何周全,都难以保证不出现模棱两可的地方。出现这一问题的原因是用言语的辩证来界定整体上的音乐述说往往显得力不从心,因此,音乐中总会存在隐性的元素无法加以界定,而要想在演奏中表达这些元素,需要有丰富的经验和敏锐的直觉,说到底,还是得凭借演奏者的音乐天赋。”[4]同理,《弄潮儿》的演绎呈现了表演者们十分具有天赋的表现力和感染力,演奏者或演唱者在表演活动中所表达的文化韵味既遵循了乐谱的指示又超越了乐谱的文本限制,张力和内敛的音响气质尽收耳畔。具体而言,主要表现在管弦乐队的演绎和演唱者的表演两方面。

(一)管弦乐队的演绎

1.前奏部分的宏大叙事

《江城子·弄潮儿》的前奏由三个部分构成,具体见图示:

值得注意的是,尽管较之于理查·施特劳斯或马勒的《艺术歌曲》而言,这首作品的前奏并不算长(共32小节),然而,在音响的演绎中,我们仍然可以感知到十分宏大的叙事“音景”。从这一点看来,作曲家在配器的声音铺设上为管弦乐队宏大叙事的演绎提供了优秀而充盈的乐谱文本。这主要体现在圆号的声音意蕴与单簧管的音响交融,通过音响的演绎我们不难发现,作曲家在声音活动中的运用十分具有结构性和规则性,即尽可能让同一种乐器组充分叙述,以便营造清晰而集中的音响效果。因此,在24小节管弦乐队的协同活动中,声音的演绎张弛有度,十分具有章法。这一特征不仅体现在乐谱中(见谱例2,3,4),还体现在乐队的表演活动中。

谱例2:

谱例3:

谱例4:

此外,在诠释织体和速度的表演方面,管弦乐队也演奏得十分淋漓尽致且富于创造性。就开始部分一系列离调织体的演奏而言,木管组的声响表达十分稳定,由于这一组音型十分容易演奏成散板或可能在听觉上产生一种跑调的错觉,因而,要把握到位,需要十分小心谨慎的演奏技巧与音色的融合能力。同时,还要尽可能避免拖沓,柔板的速度毕竟只有56,稍不留神,就会在演奏效果上出现无比冗长的声音感知结果。幸运的是,沃罗涅什交响乐团在著名华人指挥家陈正哲的执棒下,完美而精准地把握了《弄潮儿》前奏中的音符织体和速度要求,既达到了音响所承载的宏大叙事的目的,又体现了交响乐团的分寸感,让听众们可以沉浸于中国当代音乐文化的蓬勃向上与博大精深的听觉世界中。

众所周知,俄罗斯的民族音乐是十分深刻而厚重的,无论是柴可夫斯基的《悲怆》交响曲,还是拉赫马尼诺夫的《第二钢琴协奏曲》,都体现着深入海底且令人几近窒息的厚重之感。在如此伟大而悲情的艺术作品熏陶与浸染下的管弦乐团演奏中,自然对厚重音响感的把握具有无与伦比的“演绎天赋”,通过前奏的铺设,演奏家们将中华民族的伟大复兴的民族重任以俄式的音乐表现方式深情演绎,24小节的乐谱文本一共演奏了3分20秒,在“超时间效应”上达到了无可匹敌的音响凝练性与诠释的充分性特质,十分具有震撼人心的力量。

谱例5:

2.间奏部分的符号化意蕴

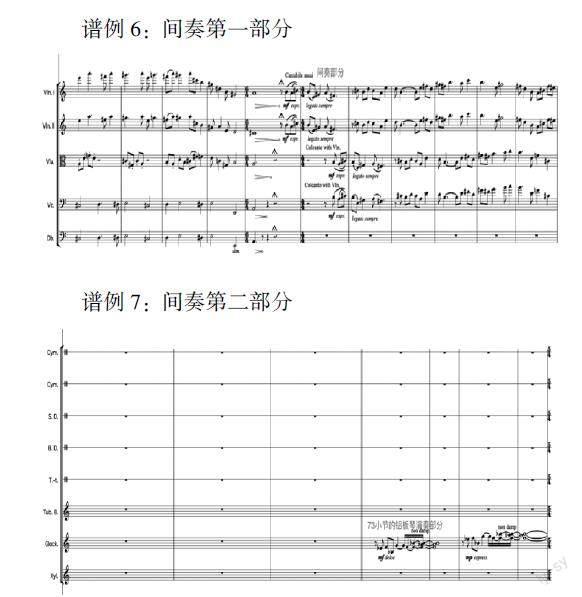

在《江城子·弄潮儿》中,间奏部分承载了更多符号化的导向意义,这集中体现在作曲家用短笛和铝板琴所渲染的音响意义并由此塑造的文化意蕴。具体图示如下:

通过对声音活动的分析,我们可知,间奏的两个部分所代表的精神符号化的意蕴十分鲜明地跳脱出音流中,传达了一种神性的生命力量。这种生命力量就是将音乐作为符号化的媒介所建构的音响意义。浙江大学研究符号学的李杰教授认为:“精神符号学以在场的、具体可感的物质载体入手,把精神现象落实为具体可感的物质,从而避免变成‘玄学,使似乎玄幻的精神现象具有了经验研究的可操作性。然而,精神符号学的功能恰恰在于:以在场呼唤不在场,从虚无中索取存在,在空幻中建构意义。这一逻辑的展开,与人类从物质上领悟精神、在劳作中直观灵性的历史进程是完全一致的。”

在《江城子·弄潮儿》这部作品间奏的音响演绎中,既有中俄文化的融会贯通,互通有无,又体现了中国人民自古以来所承袭的文人精神与追风逐浪的弄潮精神。这种精神作为隐喻,映射着当代中国共产党的伟大光辉,始终照耀着拼搏奋进的中国人的内心与前行的道路,即使遇到再大的风浪与狂潮,也不能压垮中国人民的脊梁。

谱例6:间奏第一部分

谱例7:间奏第二部分

(二)演唱者的美学分析

艺术歌曲《江城子·弄潮儿》(管弦乐版)在俄罗斯音乐厅首演中,邀请了俄罗斯当代女高音歌唱家Daria Philippova作为诠释这部作品的演唱者。Daria Philippova作为女高音歌唱家,声音线条不仅极富表现力,而且在驾驭历史叙事的音乐表达上十分具有创造力,通过她的演绎,听众们深切感受到了发生在中国钱塘江上波澜壮阔的百年风云历史,并在音乐活动的体验中,让俄罗斯在场听众沉浸式领略到了中国当代音乐艺术的发展态势与精神内涵。具体而言,Daria Philippova的表演具有如下特征:

1.克制与内敛的情感表达

西方艺术歌曲的表达范式均以歌剧的演唱方式为摹本传达作品的情感内涵与诗歌含义。一般而言,歌剧演唱者在表达情感上十分注重张力与气息的控制,同时,在旋律和歌词的融合中要取得平衡与协调。而与歌剧中的咏叹调或宣叙调相比,艺术歌曲在传达和诠释音乐内容上又有极大的不同,比如,艺术歌曲在发展过程中形成了一套固有的范式,基本选用的歌词都是来源于同时代著名诗人的诗作。这一点就决定了演唱者不能过度宣泄自己的情感,在旋律润腔处理上也要十分谨慎小心,因此,这样的表达方式对演唱者提出了比较难以把握的技术处理要求。即一方面要顾及管弦乐队的宏大叙事音景与声场,另一方面还要在演唱古诗词的过程中有克制而不是意蕴之美的前提下表达歌词的深刻内涵。从现场的演绎表达来看,Daria Philippova抓住了艺术歌曲叙事的特点,同时,很精准地将她对中国诗词的理解融入歌唱的含蓄表达中,在进行二度创作中作为音乐作品的诠释者,将作品的形式技术和精神内涵传达给了在场的听众们,从而使听众们很好地理解了这部作品的意义和价值。

2.模糊了歌词的音响效应

20世纪著名美学家苏珊·朗格在《情感与形式》中就艺术歌曲的歌词与音乐旋律的关系作了很好的概括:“作曲家在歌曲创作过程中是将语言材料、声音、意义转化为音乐形式。诗歌或散文被谱成歌曲后,就已不再是诗歌或散文,而是音乐。作曲家所创造的是音乐这一时间幻象,是纯粹音乐想象领域中的虚幻无物,而不是文学幻象。当歌唱时同时出现词与曲的时候,曲吞没了词,这首歌就不再是诗歌,而是音乐。这就是同化原则,即诗歌被音乐同化了。”[5]在聆听Daria Philippova对《江城子·弄潮儿》的演绎中,我们会发现如朗格所述的音乐现象,即歌词被演唱者的音调表达淹没了,而我们所得到的是一种整体的被音乐所同化的音响形式。也许有人会质疑演唱者的歌词表达能力,认为中国文化中的歌词咬字讲究的是字正腔圆,但是,这部作品作为艺术歌曲,它的音乐形式已经固定了,这也说明了这首作品的属性是西方的音乐体裁,即使歌词的表达是中國传统的诗歌样式,然而,毕竟,它需要被唱出来而非说出来,因此,演唱者在表达该作品时,她的演唱技术和诠释方式十分值得赞赏,因而,她的表演方式是符合当下音乐发展的审美需求的。

五、中俄文化交汇的美学意蕴

(一)艺术歌曲作为一种体裁形式的文化融汇意义

艺术歌曲是为室内音乐会创作的严肃音乐体裁。它是专为诗歌谱写的音乐,歌词的文学性是艺术歌曲得以得名的重要特征。艺术歌曲的伴奏是由作曲家本人亲自创作,而非演奏者即兴发挥而成[6]。18世纪以来,柏林乐派的代表人物C.P.E.巴赫、策尔特等人就对艺术歌曲的创作做出了贡献。19世纪以来,浪漫乐派的代表人物弗朗茨·舒伯特、理查·施特劳斯和古斯塔夫·马勒从不同的技术层面入手,为艺术歌曲的发展做出了不可替代的贡献。其中,舒伯特共写了600多首艺术歌曲。在这些作品中,舒伯特通过钢琴伴奏中不同音乐形象和意境的塑造丰富了艺术歌曲的创作思路。而理查·施特劳斯和马勒所创作的艺术歌曲以规模宏大著称。《万灵节》《明晨》和《入睡》都是理查·施特劳斯的代表作,这几首艺术歌曲的特点是将管弦乐队作为伴奏声部,并充分展现管弦乐队中乐器音色的表现力,从而使艺术歌曲具有无可比拟的震人心魄的力量,这也为艺术歌曲宏大叙事的创作奠定了坚实的基础。

就《江城子·弄潮儿》而言,作曲家选用艺术歌曲这一体裁形式作为音乐创作的结构框架,不仅承袭了理查·施特劳斯将管弦乐队纳入艺术歌曲的创作考虑中这一范式,更是在此基础上融汇了中西音乐文化的精髓。一方面,选用艺术歌曲这一西方传统且十分具有影响力的音乐体裁,有助于表现中俄文化交汇的美学观念。音乐体裁作为音乐作品的种类,反映了音乐学和音乐美学的基本问题,首先是,音乐创作和音乐以外因素之间的联系,例如音乐与词、音乐与诗歌、音乐与舞蹈、音乐与戏剧以及与其他艺术的紧密联系[7]。另一方面,艺术歌曲这一音乐体裁十分具有融合性,例如《江城子·弄潮儿》作为宋词的词牌典范,代表了中国传统文化中的精髓,将诗歌与音乐完美融合,也是艺术歌曲创作的本质所在。因此,在《弄潮儿》这部作品中,音乐曲式的类型与作曲的技法特点不仅可以通过艺术歌曲的体裁形式选用得以实现,而且更进一步看,作曲家采用这一体裁,是为了将中西文化更好的融汇于其间从而更好的表现这一作品的性质、内容、人声与乐器的组合而进行的最优选择。因此,选用艺术歌曲这一体裁作为《江城子·弄潮儿》的形式结构,不仅表现了中俄音乐在作品中的美学交汇,而且更为深刻地烘托了艺术歌曲中管弦乐队与人声水乳交融的音乐氛围及中国传统文化的音乐意蕴。

(二)中俄文化交汇的时代价值

音乐作为一种社会文化的属性,它本身就是一种精神符号,因而,它所承载的时代价值理应与它的文脉和生态环境息息相关。这首作品是作曲家为庆祝中国共产党建党101周年的纪念而创作的,因此,它具有红色音乐作品的艺术风格特征。同时,在演出中,这首作品的演出形式具有“中俄合璧”的特质:例如本场作品是浙江传媒学院陈正哲教授携沃罗涅什交响乐团并将演出设定在俄罗斯的沃罗涅什音乐厅。这种融合与碰撞具有十分重要的时代价值,这种时代价值鲜明地表现为中国作品与俄罗斯交响风格完美地融合于演奏家们在舞台上的二度创作中。

音乐作为一种“构成集体的技术”的艺术存在方式,对当代社会人文精神的推动具有十分重要的社会价值,就像格拉齐安(Grazian)为芝加哥布鲁斯所做的批判性阐释那样,志趣相投的人的聚集不仅发生在某个地方,也会跨越物理空间和虚拟空间[8]。在这里,志趣相投的中俄音乐家们以音乐的创作和表演为圆心,齐聚俄罗斯,用他们自己的专业技能和人文精神诠释着艺术歌曲《江城子·弄潮儿》的音乐意义。在异国的土地上,中国红色音乐带来的感动与激情,跨越文化语言的界限,涌入了每位与这一音乐社会活动发生联系的人们的心间,并用作品本身的精神力量唤起了人们的自豪感认同感,久久回荡于异国的土地之上。正如指挥家陈正哲所言:“在这样一个特殊的时刻,以中国和国际的友好音乐力量,共同奏响中国红色音乐,而来自其他国家观众的掌声与喜爱,更说明了中国音乐文化的伟大穿透力以及友好文化交流的重要性,这一点,令我们动容并感觉到更大的艺术责任。”

结 语

音乐学术领域通过对音乐内容如何进入人的思想、身体,特别是他们的活动的问题化研究,为这种偶然的意义提供重要的证据[9]。换句话说,就艺术歌曲《江城子·弄潮儿》而言,它通过关注音乐为个人和团体所提供的,包括对身份构建和(集体)行为的可见性功能(创作、表演诠释和听众审美的接收功能),将文本和文脉聚合在一起。在这一过程中,无论是中国的学者还是俄国的普通民众,都会为这种声音材料所激发的强大精神文化融合力量而备受感动,并由此加深了两国不同文化的融汇与合流,最終在成就伟大的音乐史诗上书写了灿烂辉煌的华彩乐章。

参考文献:

[1][2] https://baike.baidu.com/item/江城子/80881.

[3] https://zhidao.baidu.com/question/1706361269121239260.html.

[4] [俄]斯特拉文斯基.音乐诗学六讲[M].上海:上海音乐学院出版社,2008:123.

[5] 苏珊·朗格.情感与形式[M].刘大基译,北京:中国社会科学出版社,1986:169.

[6] [美]列昂·普兰廷加.十九世纪欧洲音乐风格史[M].上海:上海音乐出版社,2019:126.

[7] 钱亦平,王丹丹.西方音乐体裁及形式的演进[M].上海:上海音乐学院出版社,2003:23.

[8] Mix It Up: Popular Culture, Mass Media, and Society. W.W. Norton, 2010.

[9] William Roy, Reds, Whites and Blues: Social Movements, Folk Music, and Race in America. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press. In press, 2010.

(责任编辑:韩莹莹)