再思媒介素养: 当代青年耳机依赖问题与反思

2024-02-02胡晓菲

胡晓菲

【内容摘要】耳机是“聆听”这一古老人类文化数字化的产物,青年的耳机依赖折射出这一群体独特的态度和行为方式。本研究运用质性研究方法,重新审视与理解青年的耳机依赖,从媒介装置的入射角研究耳机在正、反连接方面的技术调节作用和过程。研究发现,耳机依赖已经溢出了对于媒介“再现”功能依赖的范畴,演变成在由耳机集聚的媒介组合中的媒介实践,青年的主体性也是在关系的连接和断裂中被媒介建构和生成。这一结论有助于反思传统的媒介素养理论,应以生成性媒介生态学为视角,走出媒介的表征和环境,对于突破当前青年媒介素养教育的瓶颈具有重要启示。

【关键词】媒介依赖;媒介素养;耳机;装置;媒介生态

移动通信设备深度嵌入日常生活,使媒介化生存成为当代人的常态。耳机作为其中一种重要的媒介,既是手机最常见的配件,更是受年轻人高度欢迎的可穿戴媒介设备。在当下的数字生活中,耳机是“聆听”这一古老人类文化数字化的产物。“戴耳机”越来越成为生活方式和交往形式,形成属于当代青年的“耳机文化”,更能折射出属于这一群体独特的态度及行为。

由世界卫生组织(WHO)主导的研究呼吁,全世界恐有超过10亿年轻人因使用耳机面临听力受损的风险。①此类健康问题的出现都指向一个年轻人长期深陷其中的习惯——耳机依赖。与此同时,青年群体的耳机依赖更加深刻地重塑了他们的学习行为和学习情境。耳机作为一种媒介,不仅具有声音精准传导,还有声音消减和隔绝的效果②,这种正连接与反连接共存的媒介特性使课堂内外的教育教学效果面临许多新的课题。当耳机依赖愈发成为校园生活的常态,那么就个人层面而言,一个基本的问题是,当代青年应具有怎样的“媒介素养”?已有的媒介素养教育理论与实践经验已经不能回应亟待解决的新问题,有必要通过经验研究回答耳机依赖对媒介素养意味着什么,立足于媒介前沿理论重新理解与审视耳机依赖现象,重新思考何谓媒介素养,进而为我国青年的媒介素养教育提供有益启示。

一、媒介依赖理论与耳机依赖的先导研究

媒介依赖理论(Media Dependency Theory),又称“媒介系统依赖论”,由美国学者德弗勒(Melvin DeFleur)和洛基奇(Sandra Ball-Rockeach)于1975年在《大众传播学绪论》一书中提出,主要从社会学的角度解释受众与媒介之间的依赖关系。鲁宾(Alan Rubin)和温德尔(Sven Windahl)通过实证研究进行了进一步的发展,从社会心理学的角度解释依赖的效果。作为一个诞生于大众媒体时代的理论,媒介依赖理论关注的是人与大众媒体即报纸、广播、电视等的关系,认为受众通过使用大众媒体获得特定满足或者完成一定的目标,如果受众缺乏其他替代性方式(或资源)完成由媒体提供的满足或特定目标,就会对大众媒体形成依赖。媒体系统连接了个人与社会,是“受众—媒介—社会”系统中的重要组成部分。③可见,早期的媒介依赖研究主要关注的是大众媒体,或聚焦于媒介内容的“表征”取向,或聚焦于媒介功能的“功能”取向。随着媒介系统中新的信息传播技术的日渐融合和集成,媒介依赖的形式表现为网络依赖、社交媒体依赖、手机依赖。在移动互联时代,网络依赖与社交媒体依赖也经由手机依赖而产生,同时本研究所关注的耳机依赖也与手机依赖有更加密切的关系。

手機依赖引起了国内外学者的关注,莱文森(Paul Levinson)在其著作《手机:挡不住的呼唤》(2004)中对以移动互联网为技术基础的手机媒体使用进行了深刻分析。国外学界对于手机依赖的研究颇为丰富,主要集中在手机过度使用、不良后果和有效引导三个方面。国内关于手机依赖的研究几乎与媒介依赖的研究同时于2000年后开始兴起,受传播学效果研究主流范式的影响集中于“问题—对策”框架中,研究者致力于对手机依赖进行测量,许颖(2012)④、旷洁(2013)⑤、陈婕(2021)⑥编制了手机问题使用量表和手机依赖指数,用以对各种人群进行手机依赖程度的评估,孙黎(2016)结合青年受众群体与个人的特点分析社交媒介依赖的变化以及社交媒介依赖存在的原因。⑦

相较于总体上的媒介依赖研究和主流的手机依赖研究,关于耳机依赖的研究较少。耳机依赖往往被认为是附属于手机依赖的,这与庞大的耳机使用人群的数量及当代青年耳机文化的流行显然是不匹配的。一方面,国内研究主要集中在传播效果研究的角度,评判耳机依赖产生的心理动因。郭静(2021)通过问卷与访谈相结合的方法发现,大学生耳机依赖现象的心理动因是为了缓解负面情绪、追求消极自由、获得道德优越感等。⑧另一方面,通过调查对耳机依赖造成的听力健康问题进行测量并提出干预手段。朱琳等(2019)通过对北京市朝阳区大学生的问卷调查和健康干预实验,对使用耳机对听力的影响进行了调查研究。⑨耳机依赖研究是否可以被手机依赖的研究所涵盖?还是应具有其自身鲜明的特色?都是亟须厘清的问题。

综上所述,国内外学者对于媒介依赖的相关研究日渐丰富,尤其是关于手机依赖的问题与对策引起了国内外学者的关注,而耳机依赖目前尚未引起学术界的重视。而且,上述研究也暴露了传统媒介依赖研究重媒介内容轻媒介形式的问题。麦克卢汉用“看门狗”的形象暗喻大众传播学过分关注信息这块引人注意的“肥肉”,而忽视了“媒介即讯息”,以强调媒介本身的重要性。近年来,媒介理论日益兴起,媒介这一概念逐渐脱离了大众传播学时代作为信息载体的媒介和内容生产机构的媒体,真正成为传播学的中心。这些方兴未艾的媒介理论均强调,相对于研究媒介承载的内容,媒介本身更值得在当下被关注,摒弃“实体”的媒介观,而更应以媒介作为入射角去理解人与技术、社会的关系。当代媒介理论代表人物克莱默尔(Sybille Krämer)认为,任何媒介都有两个面向:作为器具的媒介与作为装置的媒介,前者反映现实、传播讯息,而后者内嵌于世界之中,参与人与社会关系的建立。⑩福柯(Michel Foucault)将装置(dispositif)视为一种包括话语、机构、建筑形式、监管决定、法律、行政措施、科学、哲学、道德和慈善主张等其他言而未明的要素在内的可以建立的关系系统。伯格曼(Albert Borgmann)也认为现代技术的范式结构就是一种“装置范式”。从整体性视角上,装置被认为是对异质要素进行动态布置和构型的过程和异质要素相互关联的网络,关系性和策略性是其突出的特征。基于上述研究视角,耳机使用已经成为一种编织关系网络、中介化的社会实践,耳机与收听的关系随之反转,不是要听什么才戴耳机,而是戴耳机才听什么。在这个意义上,媒介与人的关系也随之反转,没有媒介就没有主体。因此,应重新理解作为“媒介装置”的耳机,进而评估当代青年的耳机依赖问题现状,并为反思媒介素养教育提供启示。

二、研究方法与研究设计

耳机依赖是一个复杂且丰富的概念,关涉到青年群体在学习、生活、交往、角色、兴趣爱好等多层面对耳机的依赖,往往因人而异并随情境动态变化。个体因其身份和环境的不同对于耳机依赖的评判也较为主观,如果仅从表面对其进行测算和分析则难以达到真实的研究目的。因此,为了更好地把握这一现象,本研究采用质性研究方法对置于特定经历和情境中的耳机依赖进行诠释和理解,通过深度访谈结合个体自述搜集研究资料,辅以Nvivo12质性研究软件进行文本的整理。

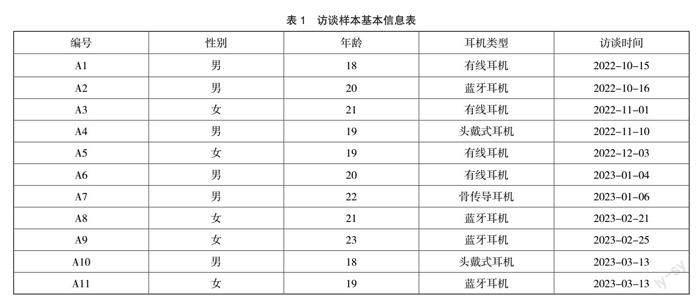

在研究的准备阶段,笔者利用公共选修课“媒介素养”课程主讲教师的身份,在2020—2023年间在线上和线下教授该课程,对课堂内外的大学生耳机使用行为进行了参与式观察。2022年10月至2023年3月期间,研究者采取目的性抽样与滚雪球抽样结合的方式确定访谈对象,最终对11位受访者(见表1)进行了半结构式访谈,访谈提纲包括:(1)讲述自己耳机使用和耳机依赖情况;(2)在何种情境下会依赖耳机;(3)耳机依赖和手机依赖问题的关系;(4)周围人耳机依赖的情况。样本数量上遵循“理论饱和原则”,当新抽取的样本不再提供新的、重要的信息时,访谈资料的信息即达到“理论性饱和”。

除此之外,本研究在“媒介素养”课程中以课后作业的形式,要求学生结合自身的经历写出耳机依赖通常有哪些表现、为什么会产生耳机依赖、大学生应当具备什么样的媒介素养并阐释理由的文字材料。三年来共搜集有效资料150余份。本研究通过深度访谈和文献搜集共获得文字资料约12万字,在人工文献细读分析辅以软件分析的基础上,提取了关键概念和核心主题等,形成本研究的主要结论。

三、研究发现

耳机是手机扩音的配件,但同时也是一套满足优质声音收听需求的包含了耳机、手机、应用软件、算法等的媒介组合,所以它本身就构成了一个媒体世界。媒介是一种我们用来生产人工世界的装置,它开启了我们的新的经验和实践的方式,而没有这个装置,这个世界对我们来说是不可通达的。在本研究中,将耳机理解为媒介,则是以“居中”的媒介视角,关注耳机作为一种“人的延伸”,是如何“调节”人与世界的关系。维贝克(Paul Verbeek)的“技术调节”(technological mediation)理论认为人与技术均不是预先给定的实体,而是在它们之间产生的关系中相互塑造的实体。笔者发现,耳机作为一种组合性媒介装置,可以用以调节交流的场景和关系。这种调节既可以是连接,也可以是断开连接,关系在正反连接过程中创生和破坏。

(一)正连接:信息寻求与自我展演

连接是互联网的基本功能,也是公认的互联网的内在法则之一。产生正连接是耳机作为媒介的首要功能,也是媒介居间性的常见表征。在由耳机居间调节的正连接行为中,耳机鼓励个体参与到它所提供的“用品”(commodity)中去,个体对于耳机的依赖主要是对耳机及其媒介组合所制造的信息时空和虚拟世界的难以割舍。具体说来,在正向連接的实践中,耳机呈现出载体媒介和意义媒介两种不同的角色。

作为载体媒介,耳机的正连接主要是信息寻求行为。维贝克将信息技术的调节分为“通信调节”和“调节现实”两种。在通信调节中,耳机所提供的重要“用品”就是人与人之间的信息,由耳机和声音所搭建的信息空间是虚拟的,但交流不是虚拟的,耳机可以压缩物理空间实现即时通讯,但信息交流仍然是人与人之间的真实交往。耳机对通信过程的影响可以用调节而非取代来理解。例如,因为异地恋而依赖耳机通话的A4受访者表示:

用耳机打电话更清楚,一方面是没有面对面时的表情、眼神交流的,但另一方面这又让我对他声音中透出的情绪非常敏感,常常能够觉察出他的状态。(A4)

可见,耳机居间的通信调节有放大或缩小的特点,耳机在带来一种交流方式减少的同时通常伴随另一种交流方式的扩大。在调节现实中,耳机作为终端,在当下最普通的功能就是经由手机接入互联网,以内容为纽带的传播,青年群体使用耳机的主要诉求是听音乐、学语言等,还包括观看影视内容时听觉与视觉的搭配。由于耳机作为贴近式的声音信息传导介质,具有声音保真、降噪的功能,所以能够促使大学生戴上耳机去“聆听”的内容,并非连接上互联网即可获得的,而是在他们眼中“值得戴上耳机去听”的。在海量的互联网资源带来的信息压力面前,戴上耳机所产生的信息寻求行为往往是指向优质内容的。研究发现,大学生的耳机正连接行为具有明确的目的性,但不具备明确的内容对象性,即戴上耳机为了学习目的或休闲目的是比较明确的,但具体的内容大多数情况下并没有明确的指向性,受算法推荐的影响很大。多位受访者都涉及这一点:

并不是想听什么才戴上耳机,而是戴上耳机才听什么。即便一开始是为了某一首歌才开始听的,但后面手机(应用)推什么就听什么了。(A3)

学外语主要是磨耳朵,算法推荐可以缓解我的选择困难症,反正都是听,而且算法经常推荐到符合我心意的内容。(A7)

作为意义媒介,耳机的正连接主要是向外展演与自我呈现的行为。媒介技术居中调节人与现实的接触,而任何的调节只能在特定的情境和特定的解释中出现。意义总是和特定的情境相关,例如在图书馆等公共场所,戴上耳机则成为一种公认的有素质的行为。正如1号受访者指出的:

我觉得在图书馆戴耳机也不是为了隔绝现实的噪音,因为那里本来就很安静,但就是给人一种“既有素质又高冷的形象”的感觉。(A1)

可以看出,在装置的社会编、解码方面,耳机参与建构了青年心中的关于“文明”的观念,成为一种有素质的标识。耳机不仅仅是对现实世界的“表征”,更关乎参与世界生成过程的“展演”行为。除了常规的有线耳机和蓝牙耳机,头戴式耳机、骨传导耳机等在青年群体中的流行则更展现了某种特定的耳机文化。耳机不仅仅是通达内容的界面,更是一种意义符号,头戴式耳机在青年群体中往往被视为是“潮人”的标识,骨传导耳机则是“运动达人”的标配。这一类相对“专业”或“小众”的耳机还会通过标签作用将具有共同兴趣、属性的人连接在一起形成社群。

(二)反连接:隔离现实,拒绝社交与缓解手机依赖

青年对于耳机的依赖不是只依赖其正连接,还表现在依赖耳机的反连接。反连接并不是无条件切断所有连接、封闭个体,而是在一定的情境下断开那些可能对个体产生过分压力与负担的连接链条,使个体恢复必要的私人空间、时间与个人自由,所以它更多是个体的一种情境性需要,而非一致性行动。

首先,耳机的反连接表现在私人空间的营造上。听觉是排他性的知觉,人几乎不能同时听两个声音,耳机在传导声音的同时,也在隔绝着外部干扰噪音。戴上耳机,一方面帮助个体在公共场合保护收听内容或通讯内容的私密性,另一方面可以与现实压力相隔绝,建立一个封闭的个人空间。

对耳机的依赖不一定是对“听什么”的依赖,而是对可以自由地选择“不听什么”的依赖,例如在吵闹的宿舍、不感兴趣的课堂或是冗长的会议中,戴上耳机就可以拥有一个私密的个人空间。(A10)

不仅建立私人空间,耳机还可以增强私人空间的体验,例如,游戏作为大学生群体连接虚拟世界的重要方式,耳机也是其中必不可少的界面,使用耳机可以获得更身临其境的游戏体验,进而起到暂时远离现实世界甚至宣泄负面情绪的作用。

其次,耳机的反连接表现在拒绝社交的隐喻上。除了在功能层面,耳机可以塑造一个个人独享而实现隐私保护的私人空间之外,耳机依赖还常常伴随着强烈的社会心理因素。此时耳机作为一种符号,象征着个体正沉浸在自己的世界,传达拒绝交流的态度,因此而产生的耳机依赖隐含着青年群体社交困难的隐患。

不想和人说话的时候,我就会戴上耳机,即便是我根本没有在听什么,别人自然也就明白我的意图,不主动过来交流。(A8)

再次,耳机的反连接表现在对手机依赖的缓解上。大部分情况下,耳机作为手机的配件,是依附于手机而实现其“收听”的功能,耳机依赖似乎是从属于手机依赖的。对于网络和手机的依赖的确会在客观上增加耳机使用的时长,但耳机依赖并不是单向地受手机依赖的影响。研究发现,使用耳机可以缓解大学生的手机依赖。综合多位受访者和部分学生作业的表述,他们普遍认为:

耳机可以帮助缓解刷手机的无聊和空虚感,有意识地听一听讲座或者声音节目,能控制自己不去玩手机,减少屏幕使用时间;用耳机的时候往往是收听长时间的节目,也就在客观上减少了看短视频这样的碎片时间;和刷手机相比,戴耳机可以把双手解放出来做些别的事情,比如运动、吃饭、打扫卫生等。(A9等)

作为智能传播的终端设备,手机屏幕是并行的空间,手机依赖多数情况下是对同时打开的多个虚拟空间的依赖。专注是被文字媒介所建构起来的一种能力,虽然即时、海量的连接带来的碎片化阅读有助于扩宽大学生的视野,但也重塑了人的阅读、学习和思考。“读屏”是并行的、碎片的,而“收听”却是连续的、线性的,使用耳机对因手机产生的人与人、人与内容的过度连接都是有所抑制的。

(三)待连接:穿梭于现实与虚拟之间的可供性

需要注意的是,耳机的正连接与反连接并不是截然不同的两种调节方式,同一个耳机使用行为可能既是正连接也同时是反连接的;正连接与反连接的两极之间是一个连续体,戴上耳机并不必然走向两极(pola),而是开启一次极化(polasize)的实践,隔绝现实蕴含着通达虚拟的可供性,反之亦然。研究发现,多名受访者表示不会选择降噪耳机,还有不少大学生选择只戴一只耳机,这些习惯可视为一种可以随时切换正反连接的“待连接”。

降噪耳机的封闭效果太强烈,声音效果的确更逼真,更身临其境,但其实我不想完全与世界失去联系,我也需要对外界的声音保留可以反应的能力。(A2)

在某些课上,我会只戴一只耳机,既能听点我想听的,也便于我可以在需要时随时回到课堂。(A5)

媒介只能是在连接其他元素,并让其他元素互为介质的时候,才成其为媒介,而媒介的生成,便是可供性的实现或者呈现。在这个意义上,耳机作为媒介让原本并不相遇的声音互为介质,改变了这些声音的原有意向并改变了它们在人观念中的存在方式,使之与过去产生断裂。耳机的介入必然导致原本的声音世界“坍塌”或者新的可能现实的“生成”,可见,媒介是作为一种与传播中其他行动者纠缠在一起的力量出现的。通过耳机实现在现实世界与虚拟世界之间的穿梭,这意味着需要在人与媒介的关系中思考人在现实中的存在方式,装置范式中的“参与”概念的这种关系性意向框架有助于我们理解人与耳机的关系并不仅仅是人与声音传导技术的关系,而是人与媒介之间的关系的一部分,耳机在其中扮演着“调节”的作用,青年的主体性是在关系的连接与断开连接中被建构出来的。

分析耳机的正连接、反连接和待连接可以发现,青年的耳机依赖并不只是对收听内容的依赖,而是耳机及其背后的数字技术改变了他们通达世界的方式,形塑了人与现实的互动,创造了一種依赖耳机而生活的模式。“新物质主义”(New Materialism)思潮认为,物质并非人的次级客体,而是具有积极的、展示的能动性。媒介不只是信使,而是一个旧关系的破坏者与新关系的共构者。于是,在这个意义上,媒介“再现”世界的过程也会造成世界的重构,耳机不仅仅是一个使用恰当或不当的收听工具,更是一个调节关系的装置,进而成为人的生活与存在方式。

四、反思媒介素养

上述对于耳机依赖的研究发现,将有助于我们反思对于媒介素养的理解。对于媒介依赖问题的应对,目前的研究往往从家庭、社会、市场、学校等维度展开对策分析,而落到青年个人层面,几乎所有的研究都会提到“提高媒介素养”,使媒介素养成为了一条“万金油”式的应对策略,然而,传统的媒介素养理论能否充分回应当前的问题?

媒介素养教育(Media Literacy Education)又称传媒教育(Media Education),指教授和学习媒介的过程,而“媒介素养”是这个过程的结果,激活了有关的知识和技巧。20世纪30年代,英国文化研究学者利维斯(Frank Raymond Leavis)和桑普森(Denys Thompson)率先倡导媒介素养,最初目的是为对抗由电影普及所造成的流行文化对传统观念和传统文化的冲击。媒介素养研究经历了五个阶段的发展,分别是20世纪60年代之前——传媒是文化沦落的原因,认为大众传媒会导致文化的堕落,这种负面态度是“防疫模式”的基础;20世纪50年代后期至60年代后期——传媒是“普及”的艺术,将传媒划分为好与坏,辨识是媒介素养教育的目的,认为学生的品位需要提高,去“明辨是非”;20世纪70至80年代——传媒是象征系统,符号学、意识形态理论和主动受众论三大理论影响了对传媒的认知,传媒现实是被建构出来的,而非客观世界的镜子,三派学术分别从批判话语分析、文化霸权、文化研究的角度进行研究;20世纪80年代后期至90年代——传媒是创意制作,传媒普及文化的作用更受重视,认为过分强调意识形态忽略了受众的媒体享受,这种讨论开展了媒体艺术的教育模式;2000年至今——传媒是大众参与的公共空间,一方面关心青少年和传媒的接触,另一方面关注大众如何利用新媒体进行公民参与,试图融合批判分析和创意制作。总的来说,近一百年来,媒介素养理论一直在“批判”和“利用”媒介的两极之间游移,关注的重点在媒介内容,始终未能超越媒介的“表征”观,无论是理论发展还是教育实践,媒介素养在数字时代都遇到了前所未有的的瓶颈。

首先引发媒介素养理论从关注媒介承载的“信息”到关注媒介本身转向的是媒介环境学(Media Ecology)。媒介环境学派将媒介视为环境,研究身处其中的人与环境互动共生的关系。梅罗维茨(Joshua Meyrowitz)曾探讨了三类明确的媒介素养——媒介文本素养、媒介语法素养和媒介本质素养,其中,媒介本质素养(medium literacy)“关注的是某种媒介(或某一大类的媒介)的固有属性,这些属性决定了媒介特有的传播情境,并将之与其他媒介或面对面的互动作出明确区分。”梅罗维茨继承了他的老师,媒介环境学开创者波兹曼(Neil Postman)的媒介观——“媒介即环境”,将媒介本质视为类似“培养皿”的环境,将有助于开展教育活动。正如波兹曼在《作为保存活动的教学》中提出并讨论的“两个课程”——基于电子设备的课程和基于识字能力、印刷文字的课程。他认为教育应该被视为一种恒温活动,教师应通过“第二课程”的教学平衡学生在“第一课程”中所吸收的占据支配位置的认知和思维方式。可见,整个媒介环境学派所理解的媒介还是局限于静态的“环境”范畴。以媒介环境学为理论基础而转向的媒介素养,虽然终于从文本注意到了媒介本身,极大地拓展了研究的视野,但注定依然无法突破媒介使用者和媒介环境的主客二元对立,即媒介是影响人的环境,而媒介素养仍然是利用或抵抗这种环境的能力,因而无法避免以反对结构功能主义的姿态走向了结构功能主义。

近些年,以福勒(Matthew Fuller)为代表,兴起于欧洲的媒介生态学(Media Ecologies)则提供了一种反思媒介环境学的视角。复数形式的媒介生态学既不是单数形式的媒介环境学(Media Ecology),也不是特指本土的媒介经营管理的媒介生态学。媒介生態学认为,媒介环境学具有造成更多困扰的技术决定论倾向,媒介环境学所描述的是一种环境保护主义,即利用媒体研究来维持一种相对稳定的人类文化观。而媒介生态学则是在瓜塔里(Félix Guattari)等的生态哲学的视角下,将“心智的”“自然的”及“社会的”生态进行反复关联和杂交,为复调的主体提供可能。福勒将媒介松散地定义为“由多重部件、驱力及组合性条件所构成的装置”,作为一种聚合体的媒介装置,当其扩展连接时,必然也会增加随之改变的多样性。因此,媒介生态是动态性、生成性和不确定性的。这种“生成性媒介生态学”为媒介素养教育提供了新的分析思路。

如果说大众传播时代的媒介素养关注的是单一媒介的表征和环境,那么,深度媒介化时代的媒介素养更强调将媒介作为当今世界的基础设施来推动各行为主体积极参与社会实践活动、促进社会可持续发展,并学会与媒介共生共存的意识和能力。虽然传统的媒介素养教育模式各有特点,不宜用进化关系去看待,旧的不一定被淘汰,各个模式可以改良、并存或混合使用,但媒介素养教育也不应停留在对于媒介文本的辨识、批判、创作以及媒介环境的认识上,以生成性媒介生态学为入射角,走出媒介的表征和环境,才是突破当前媒介素养教育瓶颈的路径。

五、结语

从前述研究发现可以看出,青年的耳机依赖已经大大溢出了对于“再现”功能依赖的范畴,而演变成在由耳机而集聚的媒介组合中的媒介实践,其主体性亦是在关系的连接和断裂中被建构和生成出来的。无处不在的耳机所产生的一系列不良后果,不能简单地用拒绝耳机来处理,正如20世纪50年代的电视对于生活的入侵,导致了对于电视负面影响的大量研究课题,彼时也有人提出“拒绝看电视”这样的鸵鸟策略,与后来的“拒绝玩手机”如出一辙。因此,罔顾耳机是如何被“编织”到大学生日常生活逻辑的整体调整变化之中,并非良策。应对这一问题,媒介素养所关心的不应只是耳机收听的内容对人的影响,在媒介范式的视角下,媒介素养教育应关注媒介的物质性和技术特征对人类和社会的影响,更应关注在关系中生成的媒介生态。媒介早已突破了象征符号的话语实践范畴,人们从大众媒介的“受众”、计算机网络的“用户”,渐渐地转变为赛博社会信息系统的“领航人”,这意味着媒介素养应该是动态的而非静态的,是应对媒介技术调节的自我调节的能动性,是在生成性媒介生态中构建自我媒介生态的能力,从而主动创造、积极体验虚拟信息空间与实体物理空间并自由穿梭于两者之间。

本文系国家社科基金项目“老年人融入数字社会的隐私风险及干预机制研究”(项目编号:23BRK017)、山东科技大学优秀教学团队建设计划项目“行政管理专业核心课程群教学团队”(项目编号:JKTD20180507)的阶段性成果。

参考文献:

①Lauren K Dillard.etc. Prevalence and global estimates of unsafe listening practices in adolescents and young adults: a systematic review and meta-analysis[J/OL].https://gh.bmj.com/content/7/11/e010501, 2022-11-15.

②李思维:《声音传播视域下耳机使用与个体听觉掌控和“自我”强化探析》,《科技传播》2021年第13期。

③﹝美﹞梅尔文·德弗勒、桑德拉·鲍尔:《大众传播学诸论》,杜力平译,新华出版社1990年版,第9页。

④许颖、苏少冰、林丹华:《父母因素、抵制效能感与青少年新媒介依赖行为的关系》,《心理发展与教育》2012年第4期。

⑤旷洁:《媒介依赖理论在手机媒体环境下的实证研究——基于大学生手机依赖情况的量化分析》,《新闻知识》2013年第2期。

⑥陈婕、陈家琪、茅伟安:《青少年新媒介依赖行为的综合干预研究》,《心理月刊》2021年第1期。

⑦孙黎:《青年亚文化视角下的社交媒介依赖研究》,《东南传播》2016年第3期。

⑧郭静:《媒介依赖视角下大学生使用耳机的行为与心态研究》,《新媒体研究》2021年第3期。

⑨朱琳、赵辰光、王磊:《北京市朝阳区大学生使用耳机对听力影响的调查研究》,《中国预防医学杂志》2019年第10期。

⑩﹝德﹞克莱默尔:《传媒、计算机、实在性》,孙和平译,中国社会科学出版社2008年版,第76页。

Michel Foucault. Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings,1972-1977[M],Pantheon,1980.p.120.

阿尔伯特·伯格曼、程文欢、胡深:《装置范式》,《文化研究》2019年第4期。

孙晓娥:《扎根理论在深度访谈研究中的实例探析》,《西安交通大学学报(社会科学版)》2011年第6期。

黃旦:《理解媒介的威力——重识媒介与历史》,《探索与争鸣》2022年第1期。

Verbeek,Peter-Paul. COVER STORY Beyond Interaction: A Short Introduction to Mediation Theory[J].Interactions,vol.22,no.3,2015,p26.

彭兰:《连接与反连接:互联网法则的摇摆》,《国际新闻界》2019年第2期。

胡翼青、马新瑶:《作为媒介性的可供性:基于媒介本体论的考察》,《新闻记者》2022年第1期。

徐生权:《媒介会甘于做一个信使么?——论媒介的“纠缠”与“衍射”》,《国际新闻界》2021年第11期。

David Buckingham. Media education:Literacy.learning and contemporary culture[M]. Polity, 2003. p4.

Joshua Meyrowitz. Multiple media literacies[J]. Journal of Communication, vol.48, no.1, 1998, p104.

林文刚、邹欢:《媒介环境学和媒体教育:反思全球化传播生态中的媒体素养》,《国际新闻界》2019年第4期。

胡翼青、李璟:《媒介生态学的进路:概念辨析、价值重估与范式重构》,《新闻大学》2022年第9期。

﹝英﹞马修·福勒:《媒介生态学——艺术与技术文化中的物质能量》,麦颠译,上海社会科学院出版社2018年版,第7页,第178页。

朱家辉、郭云:《重新理解媒介素养:基于传播环境演变的学术思考》,《青年记者》2023年第8期。

孙玮:《媒介导航的数字化生存》,《国际新闻界》2021年第11期。

(作者系山东科技大学文法学院公共管理系副教授、硕士生导师)

【责任编辑:韩勇】