儿童期情感虐待对青少年自伤行为的影响

——羞耻感与特质正念的作用

2024-01-31刘致宏刘子赫赵永耀

张 野, 刘致宏, 刘子赫 , 赵永耀

(1.沈阳师范大学 教育科学学院,辽宁 沈阳 110034;2.辽宁师范大学 心理学院,辽宁 大连 116029)

一、引 言

自伤行为是指在无自杀意图下,个体有意、反复和直接地对自己身体组织造成损伤,是一种不被社会和文化所接纳的行为[1]。其中,割伤、抓伤、咬伤、烧伤、撞伤等是个体实施自伤过程中典型的伤害形式[2]。作为一个重要的公共卫生问题,自伤行为严重干扰着个体的身心健康,该行为虽不会导致个体死亡,却会诱发消极情绪体验,催生自杀意念[3],激增自杀风险[4]。近期调查显示,我国部分地区青少年自伤行为的检出率为13.8%~50.0%[5-6],高过国外青少年的检出率(6.5%~45.0%)[3,7]。因此,深入探究青少年自伤行为的心理机制及其有效防范手段,对减少自伤行为具有一定的理论和现实意义。

(一)儿童期情感虐待与青少年自伤行为的关系

儿童期情感虐待是预测青少年内外化问题行为的重要指标[8],具体指父母或抚养者经常指责、恐吓、侮辱、孤立被抚养者或忽视被抚养者情感需要的各类养育行为[9]。一项元分析研究的结果表明,遭受儿童期情感虐待个体的自伤行为比无情感虐待史的同龄人高3.03倍[8]。心理发展的病理模型指出,儿童期情感虐待经历能够损耗个体的积极适应性资源,如降低社会性动机、减少积极情绪、抑制乐观态度等,这阻碍了个体积极应对能力的发展,甚至会不被觉察地持续腐蚀青少年的积极心理品质[10]。因缺乏必要的应对资源及足够的适应能力,遭受情感虐待程度较高的个体往往倾向于消极解决问题,并做出朝向自我的伤害行为[11]。虽然实证研究发现儿童期情感虐待显著预测了青少年的自伤行为[12],但少有研究深入探讨儿童期情感虐待对自伤行为的具体作用机制,而只有深入探讨该作用机制,才能更加准确地说明“儿童期情感虐待如何对自伤行为产生影响”这一问题。基于此,本研究首先提出假设1:儿童期情感虐待显著正向预测青少年的自伤行为。

(二)羞耻感的中介作用

环境功能模型指出,自伤行为是诱发情境、情绪体验、个体认知及自伤结果四种因素共同作用的结果[13]。其中,儿童期情感虐待是诱发自伤行为的家庭情境,而羞耻感则是与自伤行为高度相关的消极情绪变量[14]。羞耻感是指能够影响个体消极评价结果的痛苦情绪,包括自我怀疑、自我厌恶和污名化等[15]。与对行为进行消极评价的内疚不同,羞耻感是一种消极的自我评价,虽然二者都是自我意识的情绪,却存在本质区别[16]。例如,内疚者是“我做错了”,羞耻者则是“我错了”。从依恋关系的角度看,青少年自我形象和自我价值的发展受到主要抚养者的强烈影响[17],而情感虐待则会降低他们对所经历的各种情绪和认知状态的意识或清晰度,导致其形成消极自我图式[18],促使其通过遗忘、歪曲等方式分离受虐记忆与经历,从而维持与被依恋者的关系[19]。换言之,儿童可能会因为责怪自己而感到羞耻或认为自己应该遭受虐待,以避免面对可能更加痛苦的现实事件。

羞耻感是导致青少年自伤行为的原因之一。研究表明,消极自我表征、自我批评认知风格和自我惩罚倾向等是羞耻感的核心组成部分,它们均可以显著预测个体的自伤行为[20]。还有研究指出,相较于内疚,羞耻感是促发并维持青少年自伤行为的重要负性情绪[21]。非自杀性自伤的综合发展和功能模型指出,易感到羞耻的青少年更有可能通过自我伤害来减轻羞耻感[18]。研究表明,高羞耻感个体更倾向于对自己的身份、自我表现和人际关系持有负面评价,变得自我厌恶并逐渐衍生出悲伤、沮丧、焦虑等心理困扰,因此,在缺乏适应性应对策略及情绪调节策略的情况下,他们更可能通过自伤行为来调节消极情绪[22]。综上,本研究提出假设2:羞耻感在儿童期情感虐待与青少年自伤行为之间起中介作用。

(三)特质正念的调节作用

尽管儿童期情感虐待会对青少年自伤行为产生影响,但并非所有经历早期情感虐待的个体都会发展出自伤行为,这一过程可能受到某些因素的保护和缓冲作用。其中,特质正念可视作一种积极心理资源,与情绪意识和情绪调节密切相关[23-24]。特质正念是指对注意的自我控制,把注意保持在当前的经验或体验上,对当下心理活动的认知不断深入[25]。研究表明,基于正念的减压训练可以提升创伤恢复能力,包括增加注意力、接受、放松和与当下保持一致等[26]。经历儿童期虐待的青少年由于接受抚养者的负面反馈,难以形成清晰的自我意识,容易发展出消极自我图式[27]。而正念所强调的“非批判的接纳态度”可以为青少年提供化解负面信息的能力,有助于减少创伤后的负面认知评价和情绪,如自责和羞耻等[28],进而降低青少年自伤的风险。因此,本研究提出假设3a:特质正念能够调节儿童期情感虐待对青少年羞耻感的影响,相较于高正念者,儿童期情感虐待对低正念青少年羞耻感的正向预测作用更强。

正念再感知模型指出,正念是认知—情绪—行为的灵活性补充机制,在高正念水平下,个体能清晰地观察不断变化的内心过程,提升认知和情绪方面的灵活性反应,减少自动化行为反应模式[29]。当青少年体验到接纳与关注当下时便会发生低风险性自伤行为,而体验到担忧和反思过去时则会累积发生高风险性自伤行为。因此,高羞耻感青少年如果兼有高水平特质正念,就能够增强自我意识的积极作用[30],反之则会体验到更多的自卑感和无价值感[31],进而增加发生自伤行为的风险。尽管目前尚无直接证据证明特质正念可以调节羞耻感与青少年自伤行为间的关系,但有研究发现正念训练能够缓解负性情绪对个体心理与行为造成的消极影响[24,32]。因此,本研究提出假设3b:特质正念能够有效调节羞耻感对青少年自伤行为的影响,相较于高正念者,羞耻感对低正念青少年自伤行为的正向预测作用更强。

压力缓冲理论认为,正念能有效减少个体对压力事件的负面评价,有助于抵御风险因素带来的消极后果[33]。父母情感虐待等外源性伤害虽给青春期个体带来强烈的心理压力,诱发高频次的自伤行为[2],但如果拥有高水平特质正念,他们就可能通过内在的积极资源,缓解外源风险引发的消极情绪体验[34],进而减少自伤行为。基于上述分析,本研究提出假设3c:特质正念能够调节儿童期情感虐待对青少年自伤行为的影响,相较于高正念者,儿童期情感虐待对低正念青少年自伤行为的正向预测作用更强。

综上所述,本研究依据环境功能模型、正念再感知模型和压力缓冲理论构建了一个有调节的中介模型。综合考虑儿童期情感虐待与自伤行为之间的作用机制,探讨羞耻感在这一过程中的中介作用,以及特质正念在其中的调节作用,为有效降低自伤风险提供理论借鉴和实证支持。

二、研究方法

(一)被试

采用整群抽样法,选取某省3所初中的在读学生为施测对象,共发放问卷1 200份,收回有效问卷1 113份,有效率为92.75%。其中,男生573人(51.48%),女生540人(48.52%);初一266人(23.90%),初二376人(33.78%),初三471人(42.32%);独生子女844人(75.83%),非独生子女269人(24.17%);城镇学生1 051人(94.43%),农村学生62人(5.57%);平均年龄为13.68± 0.95岁。

(二)研究工具

1.中文版儿童期虐待问卷。采用Bernstein等人编制、赵幸福等人修订的儿童期虐待问卷[35-36]。问卷包括情感虐待、情感忽视、性虐待、躯体虐待和躯体忽视5个维度,共28个题目。问卷采用从1(从不如此)到5(总是如此)的5级评分方式,得分越高表明个体受虐待程度越严重。参照以往研究,选用情感虐待维度来衡量儿童期情感虐待程度[37]。本研究中该问卷的Cronbach’s α系数为 0.82,验证性因素分析结果表明问卷结构较好(χ2/df=4.69,CFI=0.98,TLI=0.97,RMSEA=0.06,SRMR=0.05)。

2.青少年自我伤害行为问卷。采用郑莺编制、冯玉修订的青少年自我伤害行为问卷[38-39]。问卷为单一维度,共19个题目,前18个为固定题目,最后1个为开放题目。其中,自伤次数采用4级评分方式,从1(代表0次)到4(代表大于等于5次)顺序排列;自伤严重程度采用从1(无)到5(极重)的5级评分方式。自伤次数×伤害程度>1为有非自杀性自伤。本研究中该问卷的Cronbach’s α系数为0.94,验证性因素分析结果表明问卷结构较好(χ2/df=7.80,CFI=0.92,TLI=0.89,RMSEA=0.08,SRMR=0.07)。

3.中学生羞耻感量表。采用亓圣华等人编制的中学生羞耻感量表[40]。该量表由个性羞耻、行为羞耻、身体羞耻、能力羞耻4个维度构成,共22个题目。采用从1(完全没有)到4(经常如此)的4级评分方式,得分越高表明个体的羞耻感水平越高。本研究中该量表的Cronbach’s α系数为 0.94,验证性因素分析结果表明问卷结构较好(χ2/df=8.28,CFI=0.90,TLI=0.89,RMSEA=0.08,SRMR=0.08)。

4.正念注意觉知量表。采用陈思佚等人修订的正念注意觉知量表[41]。该量表为单一维度,共15个题目。采用从1(几乎总是)到6(几乎没有)的6级评分方式,得分越高表明个体在日常生活中具有越高水平的对当下觉知和注意的特质。本研究中该量表的Cronbach’s α系数为0.88,验证性因素分析结果表明问卷结构较好(χ2/df=5.26,CFI=0.93,TLI=0.92,RMSEA=0.06,SRMR=0.06)。

(三)施测程序

本研究在实施过程中确保每个参与的学生及其家长都了解研究意图并填写知情同意书。由受过专业训练的心理教师组织学生完成问卷调查,整个施测过程约为20~25分钟。为了消除问卷材料可能引发的负性体验(如情绪唤起或消极注视),研究人员在问卷施测后对施测班级开展了以生命意义为主题的心理健康辅导课,并对部分有需要的学生进行了心理辅导。

三、研究结果

(一)共同方法偏差检验

采用汤丹丹和温忠麟[42]推荐的ULMC法检验本研究中可能存在的共同方法偏差。结果显示,未加方法因子的模型拟合指数为:RMSEA=0.06,SRMR=0.06,CFI=0.77,TLI=0.76;增加方法因子的模型拟合指数为:RMSEA=0.06,SRMR=0.05,CFI=0.77,TLI=0.76。其变化量均小于临界值(ΔRMSEA<0.05,ΔSRMR<0.05,ΔCFI<0.10,ΔTLI<0.10),表明本研究数据不存在严重的共同方法偏差。

(二)各变量的描述性统计分析

各变量的平均数、标准差及相关矩阵见表1。由表1可见,儿童期情感虐待与羞耻感、自伤行为呈显著正相关,与特质正念呈显著负相关;羞耻感与自伤行为呈显著正相关,与特质正念呈显著负相关;特质正念与自伤行为呈显著负相关。同时,性别和年级两个人口学变量与研究的核心变量显著相关,因此在后续检验中将它们列为控制变量。

表1 各变量的平均数、标准差及相关矩阵

(三)羞耻感的中介作用和特质正念的调节作用

根据Hayes[43]的建议,将所有变量进行标准化处理,在控制性别和年级变量后,采用SPSS宏程序PROCESS进行有调节的中介效应分析,并采用偏差校正的Bootstrap法重复抽样5 000次,估计95%置信区间,结果见表2。

表2 有调节的中介模型检验

第一步,采用Model 4检验羞耻感的中介作用。结果表明,儿童期情感虐待能显著正向预测自伤行为(β = 0.47,p<0.001)。当儿童期情感虐待、羞耻感同时进入回归方程时,儿童期情感虐待仍能显著正向预测自伤行为(β = 0.34,p<0.001),儿童期情感虐待正向预测羞耻感(β = 0.48,p<0.001),羞耻感正向预测自伤行为(β = 0.28,p<0.001)。偏差校正Bootstrap法检验表明,羞耻感在儿童期情感虐待和青少年自伤行为之间的中介效应显著,a×b= 0.11,SE= 0.02,95%CI=[ 0.08, 0.15]。中介效应占总效应的28.44%。

第二步,采用Model 59检验有调节的中介模型(见表2)。结果表明,儿童期情感虐待与特质正念的乘积项对羞耻感的预测作用不显著(β = 0.01,p>0.05),表明特质正念不能调节儿童期情感虐待对羞耻感的影响路径;羞耻感与特质正念的乘积项显著预测青少年自伤行为(β =-0.05,p<0.01),说明特质正念调节了羞耻感与青少年自伤行为之间的关系,95%CI=[-0.06, -0.02];同时儿童期情感虐待与特质正念的乘积项显著预测自伤行为(β =-0.08,p<0.01),说明特质正念调节了儿童期情感虐待与青少年自伤行为之间的关系,95%CI=[-0.10, -0.02]。

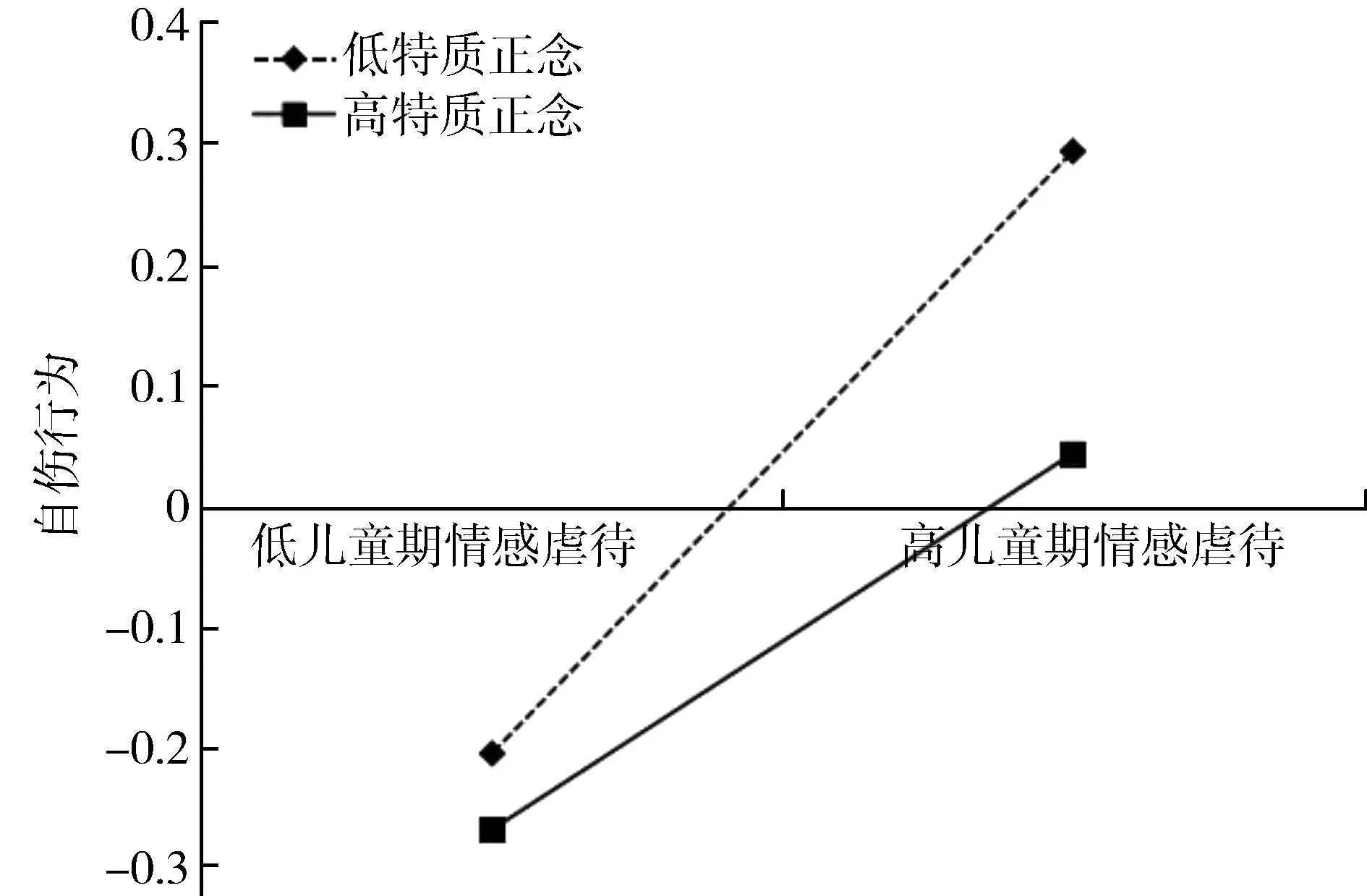

为了进一步揭示特质正念的调节模式,根据特质正念的平均分加减一个标准差将被试分为高、低特质正念组。简单斜率分析表明,特质正念水平较低时,儿童期情感虐待显著正向预测自伤行为(βsimple=0.34,t=10.94,p<0.001);特质正念水平较高时,儿童期情感虐待仍显著正向预测自伤行为(βsimple=0.19,t=3.31,p<0.01),但预测作用较小,表明随着正念特质水平的提高,儿童期情感虐待对自伤行为的预测作用逐渐减弱(见图1)。特质正念水平较低时,羞耻感显著正向预测自伤行为(βsimple=0.52,t=6.87,p<0.001);特质正念水平较高时,儿童期情感虐待仍然显著正向预测自伤行为(βsimple=0.29,t=2.67,p<0.01),但预测作用较小,表明随着正念特质水平的提高,羞耻感对自伤行为的预测作用逐渐减弱(见图2)。

图1 特质正念在直接路径中的调节作用

图2 特质正念在中介路径后半段的调节作用

四、讨 论

(一)儿童期情感虐待对青少年自伤行为的直接预测

本研究结果表明,儿童期情感虐待正向显著预测自伤行为,这一结果与以往研究结论相一致[44],同时也与心理发展的病理模型观点相契合。儿童期情感虐待程度高的青少年缺乏适应能力及心理资源,导致其社会适应功能遭到破坏,进而增加了实施自我惩罚的可能性,使得自伤行为成为青少年宣泄负性情绪、缓解内心空虚、搜寻自我存在感的应对方式[2],同时也是个体在情感虐待背景下的一种补偿性调节策略。此外,长期暴露于情感虐待的青少年易产生较高水平的回避体验,为急于逃脱不愉快情绪,便出现了“惩罚自我”的攻击性反应[45]。因此,儿童期情感虐待水平高的青少年更容易陷入消极情绪,引发消极应对,产生自伤行为。

(二)儿童期情感虐待对青少年自伤行为的间接预测:羞耻感的中介作用

本研究进一步发现,羞耻感在儿童期情感虐待和自伤行为之间具有部分中介作用。一方面,不当的养育模式会使青少年形成消极的自我认知图式[46]。儿童期经历情感虐待削弱了青少年的心理应对能力,使心理更脆弱,并逐渐累积“我不好”等消极自我评价,形成低自我价值感以及指向内部的归因风格,通过内化指向“塑成”羞耻感的自我认知图式,导致羞耻倾向增加[47]。另一方面,羞耻感是人类高度社会化的负性自我道德情感体验,也是个体早期不良经历的产物。自伤的综合发展和功能模型认为,自伤是个体对负性情感体验的一种调节方式[18]。羞耻倾向者通常伴随着较高的自我批评和自我贬损,他们为适应情感虐待情境,更易向自我发起毁坏行为,以此缓解负性情绪[21]。这启示我们,对于情感虐待水平较高的青少年来说,可以通过有意识地降低其羞耻感水平,阻断儿童期情感虐待对自伤行为的影响。

(三)特质正念对中介模型的调节作用

本研究结果表明,特质正念具有双路径调节作用。首先,特质正念能够在儿童期情感虐待与自伤行为之间起保护性作用。高特质正念的青少年拥有更多的积极认知模式,促使其采取积极应对策略,缓冲情感虐待带来的心理压力,减少危险行为[32]。此外,如果青少年长期处于敌意、恐慌、不安、情感剥夺等并存的创伤性环境中,其内心需要便难以得到满足,从而引起个体心理资源的缺失,促使各种非适应性行为的溢出[47]。但是,在高特质正念条件下,青少年的心理资源会获得充分补给,社会功能会得以快速恢复,缓解遭受童年期虐待的创伤后应激障碍和抑郁症状[26],进而减少自伤行为,有效保护个体的身心健康。其次,本研究还进一步确认了特质正念在羞耻感与自伤行为之间的积极作用。高特质正念者因倾向于客观觉知羞耻感体验,降低了消极情绪带来的威胁与不安[30]。以往研究发现,正念训练会使个体逐渐内化低自我价值体验,增强对羞耻感的冗思控制能力和情绪调节能力,消除因羞耻感而产生的自动化评价过程[48],证实了提升正念水平可以缓解羞耻感的不良影响。此外,特质正念也为个体提供了缓解羞耻感的应对策略,提升了个体对羞耻感的接受度和容忍度,使个体认识到自我内心的运作模式,从而有意识地减少自伤行为。这提示相关人员在青少年心理危机干预中应着力设计和实施特质正念培育的相关训练课程,以消除不良情绪引发的非适应性行为。

本研究结果表明,特质正念在儿童期情感虐待和自伤行为的中介路径前半段不存在调节效应,与研究假设有所不同。这可能是由于羞耻感是一种稳定的消极自我评价情绪[15],当面临较为严重的创伤事件时,个体难以主动进行思维转换,进而引发对自我的负性认知与情绪[49]。长期的情感虐待逐渐使青少年形成一种稳定的羞耻认知图式,即使他们能够积极应对消极情绪,但这种稳定的认知状态难以依靠正念得到明显改善。

(四)研究意义与局限

本研究从早期家庭环境视角切入,探究了儿童期情感虐待影响自伤行为的机制,从理论上验证并进一步丰富了环境功能模型。同时,本研究在预防和干预青少年自伤行为方面也具有一定启示作用:第一,应充分重视儿童期情感虐待在触发青少年自伤行为中的潜在危险性。家长在日常教养中应规避消极的养育模式,融入科学的家庭教育理念,给青少年足够的理解与尊重,并为其提供必要的情感支持和心理关爱,抵御家庭隐患带来的不良影响。第二,学校可以开设专题性的心理健康教育讲堂,系统培育青少年积极心理品质,以全面提升青少年应对负性情绪的能力并引导其免受羞耻感困扰,重塑健康的心理与行为反应模式,从而减少自伤行为。

本研究也存在一定的局限。首先,童年期情感虐待是青少年产生自伤行为的典型家庭风险因素,但显然只是部分解释自伤行为的发生机制,未来可基于家庭、学校、社会等多因素潜在风险变量进行青少年自伤问题的多元考察以更系统地揭示青少年非适应性行为的机制问题;其次,近期研究发现,羞耻感与自伤行为之间可能是一种双向循环关系[50],目前鲜有实证研究综合考察创伤性因素导致的羞耻感如何增加自伤行为,以及自伤行为如何引发羞耻感的两种不同作用路径,后续研究可进一步揭示两种影响路径的差异,以探究羞耻感与自伤行为的互动机制;最后,未来研究还可关注情感虐待的反面——过度保护对青少年自伤行为的影响及其作用机制,以全面洞察早期家庭不利处境中成对极端元素对青少年自伤的影响问题。

五、结 论

第一,儿童期情感虐待能够显著正向预测自伤行为;第二,羞耻感在儿童期情感虐待和自伤行为的关系中起中介作用;第三,特质正念在儿童期情感虐待影响青少年自伤行为的直接路径及中介路径的后半段中起调节作用。具体而言,在低特质正念水平下,儿童期情感虐待对自伤行为以及羞耻感对自伤行为的预测作用均更为明显。