民族地区公众参与乡村生态振兴意愿与行为的影响因素探究

——以广西柳州市三江县为例

2024-01-30吴亦泽杨天一杜宣磊

陈 纪 吴亦泽 杨天一 杜宣磊

(① 南开大学,天津 300350;②圣路易斯华盛顿大学,美国 圣路易斯 63130;③德克萨斯农工大学,美国 卡城 77843;④香港中文大学,中国 香港 999077)

党的二十大报告指出:“全面推进乡村振兴。加快建设农业强国,扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。”[1]乡村生态振兴是乡村振兴战略的重要环节,近些年来,党和国家采取一系列重大举措推动和支持民族地区大力实施乡村生态振兴,在转变传统生产方式、保护生态环境、鼓励绿色发展、打造乡村生态宜居环境等方面已经取得了一些显著成效。然而,现阶段推进民族地区乡村生态振兴的顺利实施,不仅需要坚持和加强党的全面领导,同时也需要当地公众的大力配合和支持。在现实生活中,民族地区乡村生态环境的向好发展不仅是地方政府的重要职责,而且是全体社会成员共同参与及共同努力的奋斗目标。也就是说,当前民族地区实施乡村生态振兴需要在党的领导下激发和调动公众的积极参与。正如有研究者所言,当前要增强公众参与乡村生态振兴的主体意识[2],在实施乡村生态振兴过程中要充分考虑到当地公众的积极参与[3]。因此,针对民族地区公众参与乡村生态振兴意愿与行为影响因素的研究,对当地逐步实现乡村生态振兴及全面实现农村现代化具有重要的现实意义。

当前,关于实施乡村生态振兴的根本目标、主要任务及实现路径等已成为政府和学术界共同关注的重要议题。党的十九大报告提出,要大力推进生态文明建设[4]。这是党和国家首次提出要加强我国生态文明建设,且在报告中对这一重大战略部署进行了总体性阐述,为后续乡村生态振兴的提出提供了重要的理论支撑。为了贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议和中央农村工作会议精神,2018年中共中央、国务院印发了《乡村振兴战略规划(2018-2022)》,其中把乡村生态振兴作为乡村五大振兴的重要组成部分,并且进一步细化了乡村生态振兴工作的政策措施和重点任务,重点部署了若干重大工程、重大计划、重大行动等。2022年,《中共中央、国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》,明确指出乡村生态振兴在实施乡村振兴战略过程中的重要地位[5]。

学术界针对乡村生态振兴的背景[6]、现实意义[7]、实践困境[8]和路径选择[9]等问题进行了深入探讨。其中乡村生态振兴中主体参与问题是研究者们关注的重点议题。在乡村生态振兴过程中应构建政府、社会组织、市场主体和公众之间的合作治理关系[10]。政府[11]、市场[12]、社会组织和公众[13]等主体在乡村生态振兴过程中应发挥积极作用。应重点关注各主体之间的协同治理关系[14],要明确某一主体在乡村生态振兴中的职责[15]等。关于公众参与乡村生态振兴意愿与行为的研究成果较少且大多数属于理论研究[16],如公众参与是乡村生态环境精细化治理的重要前提[17],调动公众参与需政府、市场和社会组织等主体与之进行互动[18]。从村民对土地归属感[19]、村民与社区组织的关系[20]、基础设施完备程度[21]、基层党组织及党员模范作用[22]、乡村生态产业经济效益[23]等方面,对公众参与乡村生态振兴意愿与行为的影响因素进行了探讨。只有个别学者利用AHP-FCE模糊层次分析法,从定量角度分析政策支持与公众参与乡村生态振兴意愿之间的相关关系[24]。

当前,学术界关于民族地区实施乡村生态振兴的优势[25]、困境[26]、政策引导[27]、主体参与[28]和路径选择[29]等问题已经进行了较为深入的研究。总体而言,在我国民族地区推动乡村生态振兴实施,既要充分考虑到民族地区的普遍性和特殊性,也要善于运用当地独特的文化资源和生态资源优势,要因时因地因人地推进当地乡村生态振兴的顺利实施。例如,有学者认为少数民族群体具有独特的民族特性,在治理过程中应对其进行重点考察[30]。也有学者认为政府应在尊重民族地区经济文化发展特殊性的前提下积极引导公众参与乡村生态振兴[31]。还有学者认为在民族地区开展乡村生态振兴的过程中应重视培育民族地区各族人民的国家认同[32]等。

概而言之,这些学术研究成果为本研究探讨民族地区公众参与乡村生态振兴意愿与行为的影响因素提供了有益的借鉴和参考。但是,通过文献梳理发现,以往的研究大多停留于理论探讨层面,或者是分析单一因素对公众意愿与行为产生的影响,很少有学者对之进行多重影响因素的实证分析。同时,尽管学术界高度关注公众参与生态振兴意愿及其影响因素这一议题,但少有研究者运用结构方程模型来专门探究民族地区公众参与乡村生态振兴意愿与行为的影响因素。基于此,本课题组结合文献分析和实地调研数据,尝试构建民族地区公众参与生态振兴意愿与行为影响因素的结构方程模型,并依据2022年4月—6月对广西壮族自治区柳州市三江县问卷调查数据,着力分析和探讨现阶段民族地区公众参与乡村生态振兴意愿与行为的主要影响因素。

一、理论假设与数据来源

(一)理论假设

有研究者认为,地方感是人与居住地之间存在的一种别样感情,是紧密联系人与栖息地之间的情感纽带[33]。有学者探讨了地方感同公众参与公共事务或经济社会发展之间的关系[34],认为地方感促使公众主观上愿意相信参与乡村旅游、乡村经济建设等活动能够获得感知收益[35],指出提升公众地方感可以降低参与成本所带来的负面感知,由此提升自身参与乡村生态旅游发展的意愿与行为[36]。有研究者探讨社区参与对公众感知收益和感知成本的影响,认为感知收益可以提升其参与乡村振兴的意愿与行为[37]。根据上述研究结论,本研究提出如下假设:

H1:地方感(PA)对于感知收益(PB)具有显著正向影响;

H2:地方感(PA)对于感知成本(PC)具有显著负向影响;

H3:社区参与(CI)对于感知收益(PB)具有显著正向影响;

H4:社区参与(CI)对于感知成本(PC)具有显著负向影响。

公众意愿作为社会群体对特定社会组织、国家机构的某个议题产生的态度、情绪和意见,不仅受到群体自身特性的影响,而且还会因该议题带来的群体收益或群体成本的作用而发生变化[38]。并且,公众意愿的转变往往也会带来其参与行为的变化。有研究者指出公众态度的向好将使群体选择合作行为的概率得以提高[39],应积极引导公众意愿以降低群体情绪性事件发生的可能[40]。据此,本研究提出如下假设:

H5:感知收益(PB)对于公众意愿(GPW)具有显著正向影响;

H6:感知成本(PC)对于公众意愿(GPW)具有显著负向影响;

H7:公众意愿(GPW)对于参与行为(BP)具有显著正向影响。

地方感、社区参与、感知收益、感知成本、公众意愿主要测量的是公众自身的主观认知程度,而当地存在的一些重要的客观要素并未被囊括进来。因此,本研究引入社会情境这一客观要素,以弥补仅对公众进行主观认知测量可能存在的不足。格鲁尼格最早于1966年提出社会情境这一概念并于1997年对其进行了完善,形成了社会情境认知与公众行为之间关系的测量模型[41]48。就是说,公众对那些内含各种客观要素的社会情境作用于公共事务的认知状况,在很大程度上影响其参与这种公共事务的行为[42]。在关于农村经济社会发展等公共事务的研究中,有学者将优惠政策、配套设施和助推机构作为衡量社会情境的三大要素[43]。鉴于此,本文亦选取优惠政策、配套设施、助推机构这三大社会情境要素,作为衡量和考察公众涉入认知和受限认知的重要变量。其中,涉入认知是指公众对三大社会情境要素保障或支持乡村生态振兴这一公共事务的认知状况,而受限认知则是指公众对三大社会情境要素阻碍或制约乡村生态振兴这一公共事务的认知程度。据此,本研究提出如下假设:

H8:优惠政策(AP)对于涉入认知(IA)具有显著正向影响;

H9:优惠政策(AP)对于受限认知(RP)具有显著负向影响;

H10:配套设施(SF)对于涉入认知(IA)具有显著正向影响;

H11:配套设施(SF)对于受限认知(RP)具有显著负向影响;

H12:助推机构(SO)对于涉入认知(IA)具有显著正向影响;

H13:助推机构(SO)对于受限认知(RP)具有显著负向影响;

H14:涉入认知(IA)对于参与行为(BP)具有显著正向影响;

H15:受限认知(RP)对于参与行为(BP)具有显著负向影响。

根据上述文献梳理和基本假设,本研究构建如下理论模型,用以探析民族地区公众参与乡村生态振兴意愿与行为的影响因素,如图1所示。

(二)数据来源

本文采用问卷调查法,针对广西柳州三江县各村居民参与生态振兴意愿与行为的现状及影响因素进行了线下和线上调研。为了确保被访者对乡村生态振兴有一些基本了解,在问卷第一部分详细阐释了乡村生态振兴的内涵、特征、内容、重要意义等,且在有些题项中添加了适当举例,以减少被访者对题干理解上可能存在的不解或困惑。

根据研究需要,问卷设计共包括三部分:第一部分介绍与乡村生态振兴有关的基本知识;第二部分采集被访者个人的基本信息,包括性别、年龄和受教育程度这三个方面;第三部分调查被访者参与生态振兴意愿与行为的现状及影响因素。根据上述研究模型,本问卷采集地方感(PA)、社区参与(CI)、感知收益(PB)、感知成本(PC)、公众意愿(GPW)、优惠政策(AP)、配套设施(SF)、助推机构(SO)、涉入认知(IA)、受限认知(RP)和参与行为(BP)等共11类变量的信息。并且,采取李克特7点式量表,“1”代表非常不同意、“2”代表不同意、“3”代表比较不同意、“4”代表一般、“5”代表比较同意、“6”代表同意、“7”代表非常同意。

本次问卷调查采取线上和线下同步发放的方法,共收集到线上问卷321份,线下问卷708份。剔除个人信息不齐全、作答不完整、作答时间过短、IP地址非广西柳州三江县及所有问题全部选择同一选项等无效问卷,共收集有效问卷线上302份,线下701份,共1003份,全部问卷的有效率为97.47%。回收问卷后对被访者的基本信息进行分类,经统计得到如下数据:被访人群的性别分布为,男性约占51.98%,女性约占48.02%;年龄分布为,18岁以下的约占20.36%,18—60岁的约占52.17%,60岁以上的约占27.47%;学历分布为,受过初等教育(初中及以下)的约占20.36%,受过中等教育(中专及高中)的约占63.04%,受过高等教育(大专和本科及以上)的约占16.60%。

二、数据分析与结果

(一)验证性因子分析

在民族地区公众参与乡村生态振兴意愿与行为的影响因素纳入结构方程模型分析之前,本研究首先对测量模型进行了验证性因子分析。统计结果显示,测量问卷的克隆巴赫Alpha为0.971,高于通常采用的标准值0.8。测量问卷的KMO值为0.987,且BARTLETT球形检验的显著性为0.000。因此,可以肯定本次问卷调查的信度和效度良好,即选取的指标变量能够较好地测量民族地区公众参与乡村生态振兴意愿与行为的影响因素,并且收集的数据较为真实可靠。同时,模型的比较拟合指数CFI为0.982,高于传统上采用的标准值0.9;近似误差均方根RMSEA(0.033)和卡方自由度比χ2/df为1.551,均低于传统上采用的标准值,故本次测量模型较好地拟合了数据。

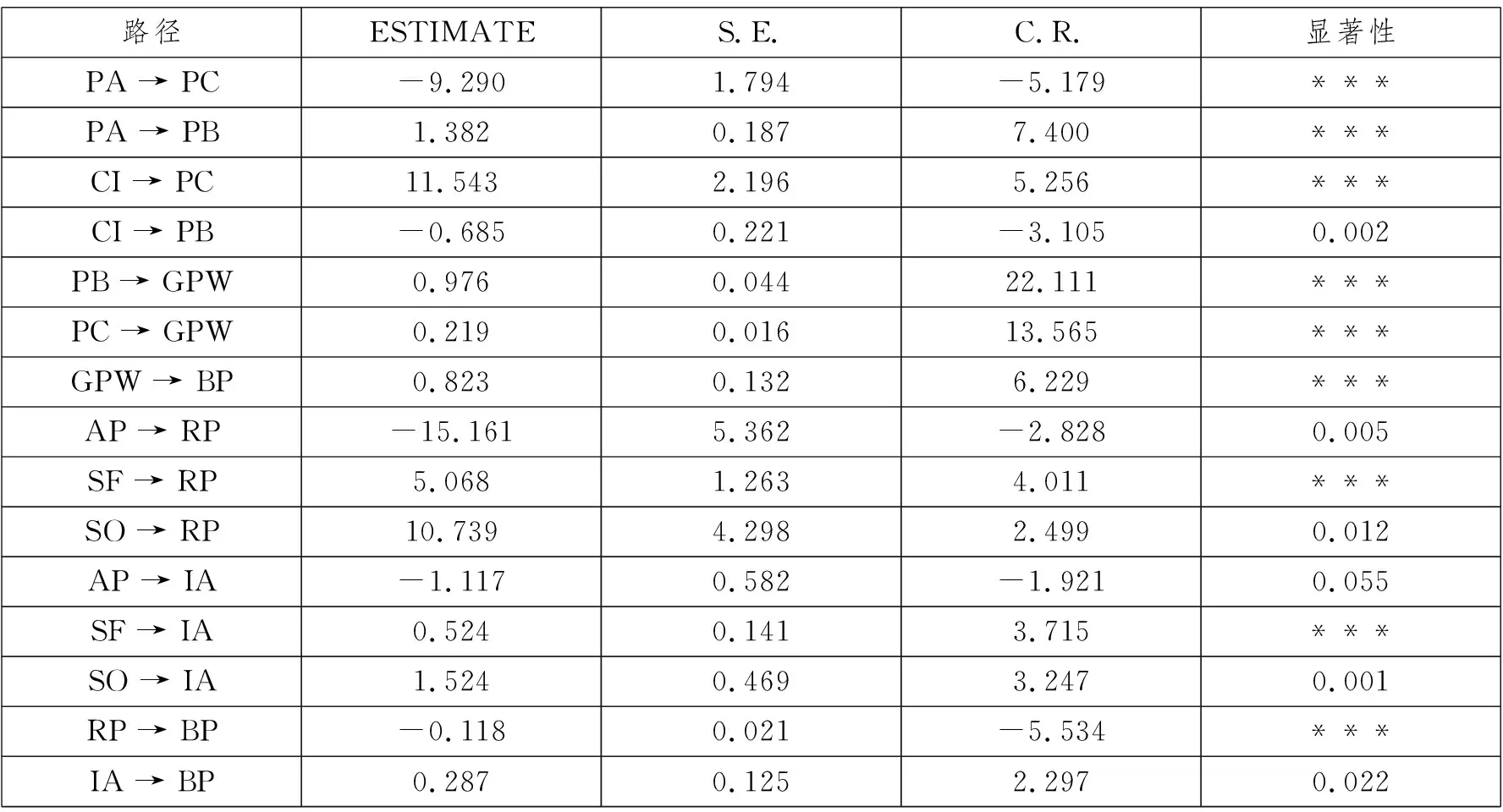

(二)结构模型路径检验

通过结构方程模型,使用Amos23.0软件对模型的路径载荷进行分析,得出各变量间的路径载荷系数及其显著性水平,如表1所示。其中,路径载荷值越高,代表变量之间相关关系越强,反之越弱。在各路径中除AP-->IA路径之外,其他路径假设的C.R.值均在1.96以上,所以在5%的置信水平下显著。通过显著性检验,证明除了上述AP-->IA路径之外,其他路径均成立。

表1 路径检验结果

由于本模型包含多重中介变量,因此需要对其直接效应和间接效应进行检验。多重中介模型的中介效应检验可使用偏差校正的Bootstrap法[44]。遵循Cheung和Lau(2008)建议的使用偏差校正Bootstrap法,应当至少抽取1000的Bootstrap样本[45],本次分析将检验中的Bootstrap次数设置为5000。在10%的显著性水平下,除了影响不显著的SF的路径之外,本模型的各项间接效应均显著。根据上述路径检验,模型除AP → IA路径外其余路径均显著,因而在本模型中的中介效应显著,具体检验结果如表2所示。

表2 中介效应检验

综合以上各假设路径,可以得出最终的研究模型路径系数图,如图2所示。

图2 研究模型路径系数图

(三)研究结果

第一,公众的地方感对感知收益产生正向影响,对感知成本产生负向影响。前者的路径系数为1.382,后者的路径系数为-9.290。在实地调研中发现,民族地区大多数公众对自己所居住的乡村有着强烈的认同感和归属感,即,这种地方感让大多数被访者深刻意识到只有推进乡村生态振兴,才能更有效地转变当地传统生产方式,保护生态环境,发展生态旅游,进而才能有效地保护家乡的生态环境及建设自己美丽的家乡。也就是说,公众对自己所居住的乡村具有强烈的心理归属和情感归依。这种公众地方感让他们在主观上愿意相信,乡村生态振兴的顺利实施能够为自己家乡带来各种收益。同时,这种地方感让被访者或公众在很大程度上降低或弱化了他们对乡村生态振兴实施所需的成本感知。也就是说,当地居民的地方感越强,其对乡村生态振兴所需成本的感知就越弱。

第二,公众社区参与对感知成本呈现正向影响,对感知收益呈现负向影响。前者路径系数为11.543,后者路径系数为-0.685。在实地调研中了解到,调研所在地的公众基本上不参与或很少参与村级经济社会发展事务,或者说当地村级两委长期以来很少组织或带领村民开展经济社会发展实践活动。同时发现,这种情况在很大程度上与村级两委组织和带动当地经济社会发展的能力匮乏有关。正因如此,被访者认为以当地村级两委推进和实施乡村生态振兴,若参与其中由于后者能力严重不足,则需要付出较大成本或者很难获得较大收益。所以,当前应推进和加强民族地区乡村党组织建设,培养和提升党员干部综合素质,锻炼和强化村级两委组织和带动当地经济社会发展的能力,由此让公众提升感知收益和降低感知成本,从而参与到村级两委带领并实施的乡村生态振兴实践之中。

第三,公众感知收益与参与乡村生态振兴意愿呈正相关,感知成本与参与乡村生态振兴意愿亦成正相关。前者路径系数为0.976,后者路径系数为0.219。被访者认为参与乡村生态振兴能够直接或间接地推动当地经济社会发展及提升自身生活水平,这种感知收益在很大程度上让他们对乡村生态振兴持有较高的参与意愿。被访者感知成本与参与意愿亦呈正相关,这主要是因为被访者认为自身参与乡村生态振兴几乎不需要付出成本。就是说,公众对当地乡村生态振兴的感知成本很弱,即使是正相关也不影响他们参与这种公共事务的主观意愿。并且,前者路径系数远大于后者路径系数,表明由感知收益获得的参与意愿要远大于由参与成本获得的参与意愿。同时,参与意愿对公众参与乡村生态振兴的行为呈现为正向影响,路径系数为0.832。这意味着公众若拥有较高的参与意愿,在很大程度上将促进他们参与乡村生态振兴的行为。所以,当前地方政府及相关主体应采取各种有效措施,提升公众参与乡村生态振兴意愿与行为,由此让民族地区乡村生态振兴得以顺利实施。

第四,公众对优惠政策的受限认知呈现负向影响,对其涉入认知的负向影响不显著。前者路径系数为-15.161,后者路径系数为-1.117。依据上述受限认知内涵的界定,优惠政策作为衡量和考察受限认知的一种主要变量,公众对其受限认知的负向影响反映了被访者了解党和国家关于乡村生态振兴制定与实施的各种优惠政策,认为这种优惠政策并非是阻碍或制约了乡村生态振兴的实施,反而在很大程度上有助于推进民族地区乡村生态振兴的顺利实施。同时,在实地调研中发现,由于地方政府尤其是乡(镇)政府在优惠政策执行上存在不到位或缺失问题,让被访者认识到这种优惠政策当前并未能有效地保障或支持当地乡村生态振兴的实施,虽然这种认识并不是十分强烈。这解释了被访者对优惠政策的涉入认知呈现为负向影响但不显著。就是说,当前民族地区公众参与当地乡村生态振兴不仅需要提供优惠政策这种必要的社会情境,而且还需要基层政府对之予以贯彻落实。

第五,公众对配套设施的涉入认知、受限认知均呈现正向影响。前者路径系数为0.524,后者路径系数为5.068。并且,被访者对配套设施的受限认知的正向影响要远大于对其受限认知的正向影响。这既反映了当地一些配套设施在一定程度上保障或支持了乡村生态振兴的实施,但同时也反映当地配套设施严重缺失,在很大程度上阻碍或制约着乡村生态振兴的顺利推进。在实地调查中发现,当地网络设施、电力设施、道路设施、交通设施建设等配套设施存在严重不足。所以,当前加强和完善民族地区乡村基础设施建设,是推进和实施乡村振兴战略的一个重要社会情境。同样,公众对当地政府、市场主体、民间组织等助推机构的涉入认知、受限认知亦呈现为正向影响。前者路径系数为1.524,后者路径系数为10.739。这反映了当地有些助推机构在一定程度上保障或支持了乡村生态振兴的实施,但当地助推机构提供的各种资源供给缺乏,在很大程度上阻碍或制约着乡村生态振兴的顺利推进。此点在实地调研中也得到了验证,即当地政府、市场主体、民间组织等助推机构在资金、技术、信息及物力、人力等资源供给方面,对乡村生态振兴实施的贡献度十分有限。

第六,公众受限认知对参与行为产生负向影响,涉入认知对参与行为的正向影响不显著。前者路径系数为-0.118,后者路径系数为0.287。如上所述,被访者认为优惠政策这种社会情境并非是阻碍或制约乡村生态振兴的实施,反而在很大程度上有助于推进乡村生态振兴的顺利推进,但由于这种优惠政策执行不到位或缺失,在一定程度上弱化了公众参与当地乡村生态振兴的行为。同时,被访者虽然认识到民族地区乡村有些配套设施、助推机构等社会情境在一定程度上保障或支持了乡村生态振兴的实施,但由于当地配套设施严重缺失及助推机构资源供给严重缺乏等,从而在一定程度上弱化了公众参与乡村生态振兴的行为。

三、结语

概而言之,民族地区公众参与乡村生态振兴意愿与行为既与公众地方感、社区参与及由此产生的感知收益、感知成本紧密相关,同时也与优惠政策、配套设施、助推机构及由此形成的涉入认知、受限认知有关。在上述研究结论的基础上,尝试对当前民族地区乡村生态振兴提出相应的对策建议。

第一,要进一步增强公众地方感及提升其感知收益。对于民族地区乡村来说,当前地方政府、市场主体、民间组织等多方主体应大力开展乡村文化宣传教育活动,尤其是要传承和弘扬好当地各民族优秀传统文化,强化当地居民的乡土情结及其对家乡的情感归属,由此进一步增强他们的地方感。这种地方感让当地居民更加坚信实现乡村生态振兴有助于保护当地自然生态环境和人文生态环境,有利于发展生态旅游产业及转变那些可能损坏生态环境的传统生产方式等,由此提升他们的感知收益。从关系上看,增强公众地方感让当地居民在主观上相信实施乡村生态振兴能够为自己家乡带来各种收益,由此提高其参与意愿和行为,同时在参与乡村生态振兴的实践中能够保护当地生态环境及建成生态宜居的家乡,由此产生的感知收益反过来能够强化他们对家乡的热爱与认同,即这种感知收益反过来能够增强公众的地方感。所以,在民族地区推进乡村生态振兴过程中,当前要进一步增强公众地方感并同时提升他们的感知收益。同时,在提升公众感知收益的同时也能够降低公众的感知成本,由此也保障了其参与乡村生态振兴的意愿与行为得以强化。

第二,要在基层党建引领下增强村级两委经济社会发展能力。如上所述,所谓的公众社区参与使公众对村级两委实施乡村振兴战略产生的感知成本较高及感知收益较低,在很大程度上与当地村级两委经济社会发展能力不足密切相关。所以,当前在民族地区乡村应大力加强乡(镇)和村级党组织建设,充分发挥基层党组织在乡村生态振兴实施中的战斗堡垒作用,充分调动广大党员干部的先锋模范作用。同时,在基层党建引领下大力强化村级两委班子建设,采取学习培训、组织参观、实践锻炼等诸多措施和办法,增强村级两委经济社会发展能力。就是说,只有在基层党建引领下增强村级两委经济社会发展能力,才能让当地基层党组织、党员干部、村级两委成为当地乡村生态振兴实施的关键主体,才能提升公众的感知收益和降低公众的感知成本,从而让村级两委组织和带动当地居民参与到乡村生态振兴实践之中。事实表明,如果缺少基层党组织、党员干部、村级两委这些核心主体的主导,即使当地居民有强烈的参与意愿与行为,也难以真正实现当地乡村生态振兴。

第三,要为当地乡村生态振兴实施创造必要的社会情境。通过文献梳理和实地调研发现,优惠政策、配套设施、助推机构等是当前民族地区乡村生态振兴所需的三大社会情境要素。对民族地区乡村而言,当前不仅要针对当地乡村生态振兴存在的特殊问题进一步制定和完善特殊的优惠政策,而且更为重要的是地方政府尤其是基层政府要严格贯彻落实这些优惠政策,由此提升公众的涉入认知并降低其受限认知,从而增强他们参与乡村生态振兴的意愿与行为。同时,要进一步加强民族地区乡村网络设施、电力设施、道路设施、交通设施建设等配套设施建设,为当地乡村生态振兴实施创造这种必要的社会情境,在提升公众涉入认知和降低受限认知中为当地乡村生态振兴提供重要支持。此外,当地政府、市场主体、民间组织等机构应尽力为乡村生态振兴实施筹集或提供必要的资金、技术、信息及物力、人力等资源,由此提升公众涉入认知及降低受限认知,从而增强公众参与乡村生态振兴的意愿与行为。