儿童视角下幼儿园食农教育的内涵、意义及路径指向

2024-01-26张诗函

张诗函

【摘 要】儿童视角强调关注儿童真实的生活世界和体验。食农教育即饮食与农业教育,强调农事体验在食育中重要的教育价值。文章通过阐明幼儿园食农教育的内涵,从幼儿的生命意义观、交往礼仪与文化认同、劳动教育和美育的整合性实践论述幼儿园食农教育的意义。最后,基于儿童视角探讨幼儿园开展食农教育的路径指向,强调重视儿童主体参与、需求回应、儿童文化融入和解决教师食农教育困境等。

【关键词】儿童视角 食农教育 农事体验

【中图分类号】G61 【文献标识码】A 【文章编号】1002-3275(2023)19-95-04

我国饮食文化悠久,传统文化中很早就有与“饮食”相关的记载,例如《史记》中记载:“王者以民人为天,而民人以食为天。”[1]饮食作为人类生存头等大事,所食之物大多是农耕所得,所以饮食与农耕生产关系深厚。《礼记》中有“夫礼之初,始诸饮食”[2]的记载。这表明礼仪制度和风俗习惯与饮食关联密切,在中国传统文化进程与社会变革发展中源远流长,其虽未提及食育概念,却形成了我國特色的饮食文化思想、礼仪与风俗习惯。加强传统饮食文化教育,对弘扬中华民族优秀文化,践行社会主义荣辱观具有重要价值。人们在仅追求“吃饱”到“吃好”这一饮食价值中,过度的消费倾向导致“高加工、精细化”的饮食习惯随处可见,这不利于人们的身心健康发展。这表明在全社会开展良好、正确的饮食观教育势在必行。

童年期作为人生的开端,拥有健康的体魄是第一要义,养成合理的膳食习性是保证健康的重要基础。3—6岁是儿童养成良好饮食习惯的关键期,对儿童展开科学有效的食育至关重要。随着对儿童食育的重视,一些幼儿园逐步建构相关食育教育课程,取得一定成效。但是,当食育课程改革深入到一定阶段,势必会发展到食物从哪里来这一更深层次的食物本源探究问题,食农教育引入幼儿园课程与教学将走向必然。引导幼儿认识农事,体验适宜于其年龄发展认知的农事活动,也是贯彻执行《大中小学劳动教育指导纲要(试行)》中强调的“尊重劳动,尊重普通劳动者”的劳动教育目标要求,为一体化的劳动教育奠基,为德智体美劳五育融合的教育系统工程贡献应有之力。

儿童视角通常是指成人在了解儿童的特点和兴趣的基础上对其认知、经验和行为的理解,在尽可能接近儿童的经验之后所创造出来的对儿童的理解[3],其强调关注儿童真实的“生活世界”和体验,是一种“自下而上”的现象学教育学研究范式。童年本身就是一个自有意义的存在[4],儿童有能力能够展现自己的视角,倾听儿童的声音是承认和尊重儿童权利的有力证明。[5]在幼儿园开展食农教育,幼儿才是这一生活的主体,儿童在其中的生活体验以及对于这一场所生活的看法尤为重要。[6]本研究从儿童视角出发,拟探讨幼儿园食农教育的内涵、意义及推进路径,为当下有意建构食农教育课程的幼儿园提供些许理论参考。

一、幼儿园食农教育的内涵

食育是智育、德育、体育的基础。[7]食育意在通过各种教育经验,帮助学习者获得“食”的知识,习得均衡合理膳食的饮食行为习惯,并培养能终身健康饮食的人的教育活动。[8]食农教育是“食育”与“农育”两个理念的结合,知道食物怎么来,更要知道粮食的珍贵,从而真正内化食育精神。“食农教育,即饮食与农业教育,强调了农事体验在食育中的重要教育价值。”[9]儿童视角强调儿童生活的回归,幼儿园食农教育的内涵需要考量儿童立场和儿童参与的原则。基于此,幼儿园食农教育的内涵需涵盖儿童经验、儿童生活与当地农事相结合、儿童文化与农耕文化融合、儿童生命教育与饮食教育相整合等诸多方面。

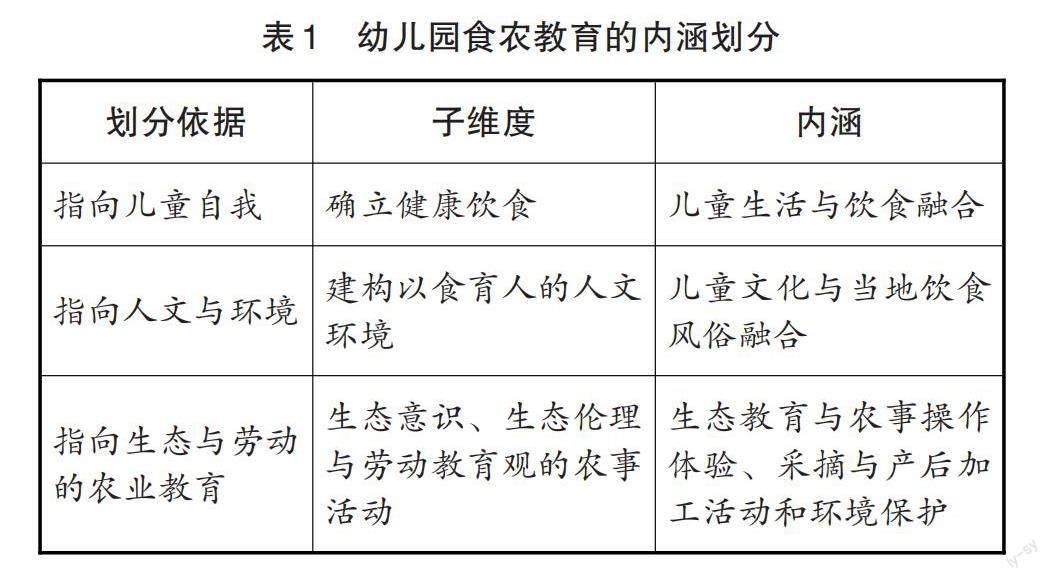

幼儿园食农教育的内涵具体指:一是确立健康饮食。通过教育引导儿童了解食物与营养、合理膳食的重要性、膳食的制作方式等。二是建构以食育人的人文环境。饮食与人际交往、饮食行为与文化礼仪、传统文化中的食育价值、地方特色饮食与民风民俗相融合。三是融入生态意识、生态伦理与劳动教育观的农事活动。生态教育与农事操作体验、食物采摘体验、产后加工与环境保护等相结合。以期逐渐引导儿童建立正确的饮食认知,养成良好的饮食行为与习惯,逐步纠正和改进自身不良饮食行为,优化日常膳食结构。初步知晓当地饮食特色与风俗,尊重文化差异带来的不同饮食习俗并传承中华优良饮食文化。初步尝试简单的农事活动,促使其建立正确的劳动教育观,初步建立生态意识,为劳动教育和生态文明教育融入国民教育体系做准备(见表1)。

二、幼儿园开展食农教育的意义

幼儿园开展食农教育要以食育作为起点,依托促进幼儿的全面发展和身心和谐发展这一教育目标而展开。幼儿园开展食农教育的主要意图是通过进一步明确食育对儿童的积极意义和重要价值,以农业教育促进儿童的生态意识建立,使儿童的生态伦理意识和养成正确的劳动教育观初步萌发为宗旨。儿童视角下的幼儿园食农教育实施体系能较好地回应儿童参与和儿童立场下的教育价值取向,凸显对儿童权利的尊重。通过构建幼儿园的食农教育课程与教学体系,达到以促进儿童的身心有益发展为目的的教育要求。其教育意义在于挖掘食育意蕴下的生命意义观,在寻求食物与农耕文化的价值支点中领悟人与自然和谐共生的价值意蕴。在饮食文化教育传承中构建儿童的交往礼仪与文化认同。在开展符合年龄要求的农事操作体验之后,习得农事活动基本常识,养成认识与尊重食物、尊重自己和他人的劳动成果的美好品德,学会爱惜粮食。在融通劳动教育与美育的整合性实践中,践行生态环境保护行为,建立浅显的生态意识,初步培育儿童的生态伦理观,促进儿童身心和谐发展。所以,幼儿园开展食农教育的意义具体体现在以下三个方面。

(一)食农教育能构建儿童的生命意义观

维克多·弗兰克尔认为,无论在何种环境下,生命意义对个体而言有着重要的心理治疗功能。[10]“吃什么补什么”“药食同源”“饮食有节”“子能食食,教以右手”等生命意义层面的饮食观,能引导儿童习得饮食与生命的深刻关联性,从而构建生命意义上的存在观,即生命价值和独特意义何在这一命题,为其今后健全人格的发展奠定积极心理认知,构建儿童自我的生命意义。二十四节气谚语,例如“立春晴一天,农夫好种田”“惊蛰点瓜,不开空花”“清明前后,点瓜种豆”等节气与农耕谚语,都融入“民以食为天”的生命内涵意蕴,进一步内化儿童对食农教育活动的生命意义观建构。故幼儿园通过设计节气农事体验活动和食谱,顺应自然时令,注重应季食材上餐桌等回归生命本真需求的食农教育,促使儿童理解人与自然和谐共生的重要意义和价值,使之获得“外向性”的生命意义观。

(二)食农教育能增益儿童的交往礼仪与文化认同

已有研究表明,适当的情绪表达行为有益于促进个体社会适应能力的发展以及建立良好的人际关系。[11]积极情绪是幼儿主动进行人际交往的内在驱动力,食农教育能为幼儿提供积极情绪价值。在幼儿园开展相关食农教育活动时,“种什么、吃什么,怎么吃,与谁吃”这一朴素生活食农教育哲学将为儿童之间的人际交往提供最大的教育空间,使之习得交往礼仪,传承饮食文化。例如幼儿园运用“长桌宴”这一彝族特色饮食文化风俗,整合与家庭、社区的协同教育资源,基于幼儿的生活经验,师幼通过共同活动了解“长桌宴”的来源与寓意、民族饮食礼仪与文化。体验彝族农事活动和认识传统农具。组织“打糍粑”“跳篝火”“花灯花鼓”“猜灯谜”等民俗活动的开展,进一步培养儿童的人际交往能力,引导儿童尊重不同地区的饮食习惯与文化,促进儿童习得交往的礼仪与文化,以满足儿童的社会性发展需求。通过食农教育唤醒儿童的交往礼仪和对饮食文化习俗的内化与传承,通过建构符合当地社会文化价值取向的教育内容融入幼儿园食农教育活动中,进一步加强儿童对家乡的文化认同,发展其爱家乡、爱祖国的归属感和荣誉感。

(三)食农教育能融通劳动教育和美育的整合性实践

幼儿园的教育内容必须是全面的、启蒙性的。幼儿园的食农教育活动不仅关注对儿童的健康饮食观念教育和优良传统饮食文化教育,而且关注对儿童实施农耕体验、瓜果采摘和农产品加工与制作等综合农事体验活动带来的重要教育价值。例如在农耕体验与采摘等活动中贯穿劳动教育的教育实践意蕴,在儿童力所能及的劳作过程中,以劳育美,在耕、锄、刨、采、洗等劳作中本身就是美育。美育是“美化其心灵、行为、语言、体态,提高道德与智慧水平的教育”[12]。因此食农教育能融通劳动教育和美育的整合性实践,于整合性教育实践中进一步促进儿童的道德启蒙与智育发展,为儿童的全面发展而服务。

三、儿童视角下幼儿园开展食农教育的路径指向

(一)食农教育课程建构与活动设计需重视儿童的主体参与

儿童与成人被当作两个不同的阶段,成人不可能自然地、全然地理解儿童。尊重儿童的参与权,是儿童视角的基本体现。幼儿园食农教育课程建构,参与和实施的主体必然都是儿童。饮食作为人类生存繁衍的最基本需求,在第一阶段指向儿童自我子维度部分确立健康饮食教育的课程建构与相关教育活动设计需要以儿童的直接经验为基础,应根据儿童的年龄特点和身心发展情况,顺应节气时节交替,顺应应季食材供给变化,融入生活教育理念,在儿童一日生活和游戏等活动中展开。第二阶段指向人文与环境的食农教育应关注儿童教育生态圈的整体性营造,以儿童的生活圈为核心,充分尊重儿童的主体参与。第三阶段指向生态与劳动的农业教育,应充分尊重儿童的生态意识和生态伦理培养需求、劳动教育观树立需求而综合性建构适宜儿童的农事体验活动,使之获得全方位的素养发展。

(二)食农教育环境创设需建立对儿童的需求回应

在幼儿园食农教育活动实践中,创设丰富的、适宜的、生成与互动的食农教育环境至关重要。教师要树立正确的儿童观,给予和支持儿童有表达自己所生活的世界的权利和能力。例如幼儿园开展“寻找食物本源,做科学探究的达人”相关食农教育主题活动,儿童内心总是有无數问号:好奇土豆是怎么长出来的,玉米怎么掰才能更快更好,小麦是如何变成面粉的……可通过创设相关以儿童视角建构的食农教育主题环境,例如“小麦宝宝历险记”“土豆生长启示录”等,为儿童的食农项目式学习和探究式学习创造任务驱动力,主动回应儿童的食农教育环境创设需求,使儿童真正明白“食从田间地头来,而非餐桌来”的道理。使之能自发地、自主地珍惜粮食、节约粮食,认识食农教育与生态环境保护的深层次关联,习得人与自然和谐共处的价值理念,使教育回归自然。

(三)食农教育内容选择需重视对儿童文化的融入

“儿童文化是儿童群体建构的文化,是儿童群体特定的生活方式,普遍存在于儿童的交往、游戏与生活之中。”[13]儿童文化包括儿童的行为规范、准则和价值乃至其一切生活。饮食习惯塑造性格[14],儿童期是性格发展的关键时期,在选择幼儿园食农教育相关的教育内容时,必须遵循儿童文化在这一特定时期的教育意义,关注儿童在交往、游戏等重要情境中的食农教育融入,是促进儿童社会性不断发展,个性逐渐发展完善的必要路径。例如幼儿园食农教育内容选择可围绕“亲近土地、亲近食物、保护自然、敬畏生命”这一主题,通过具体的食农教育活动如“亲子种植地”“农业种植污染知多少”“保护环境我能行”“知农悯农大调查”“果蔬花园里的采摘记录”“早餐铺子有哪些”“小小进餐保卫士”“手抓饭与自助餐”“优雅的餐桌”“厨房收纳知多少”等使儿童习得食物与生活的密切关系,构建儿童生活,创造儿童文化。

(四)食农教育活动的开展要解决教师食农教育的困境

儿童的视角在以儿童为本时,也需关注与儿童生活直接相关的重要他人的教育视角。当前幼儿园保教活动中,存在的观念误区是将幼儿园食农教育活动等同于保育活动,部分家长认为儿童只需要掌握规范的进餐行为,能自主进餐,养成良好的进餐行为与习惯即可。这种单一视角的食农教育观会导致家长忽视教师在幼儿园食农教育活动中的主体价值,弱化教师在食农教育活动中的教育引导功能。在幼儿园中,一些教师虽意识到食农教育的重要性,但是对食农教育的目的、指导、内容与开展方式仍存有诸多困惑,多呈现“为教而教”的现状,忽视食农教育与人共生的人本价值。“师幼互动作为幼儿园教育过程的核心机制,贯穿于幼儿园一日活动的各个环节。”[15]寓教于食,食农教育的开展需师幼共同活动。建议通过搭建区域或园本教研共同体,互通有无,更新教师与家长的食农教育观念。也可通过打造完善的儿童食农教育生态圈:幼儿园—家庭—社区协同共育,从社区绿色农场联合提供给儿童丰富的农耕种植场地,通过亲子活动共同体验农具的使用方式,同伴互助进行多元的采摘体验,助力儿童获得生态与劳动的农业教育学习经验。家庭膳食需关注儿童的饮食教育,最后通过幼儿园整合优化幼儿园食农教育活动方案设计,合力解决教师食农教育的教学困境。此外,开展专题的教师食农教育培训,也是解决教师食农教育困境的重要关键。

四、结语

正如当代学者赵荣光所说:任何一个民族的文化在一定意义上讲都是一种饮食文化。[16]任何饮食文化的形成都需要回溯农耕这一自然属性需求。通过饮食,可以窥探一个民族的文化风俗、文明渊源。通过农业,可以看见一个民族自强不息的奋斗精神。食农教育应从个体生命最早期开始,回归儿童生活与文化,从引导儿童接纳我国优良传统饮食与农耕文化入手,培养其健康体魄,助力其全面发展,实现食农教育的重要育人功能和教育价值。

【参考文献】

[1]司马迁.史记全本新注:全五册[M].张大可,注释.武汉:华中科技大学出版社,2020:1789.

[2]王红娟.礼记[M].长春:吉林大学出版社,2021:100.

[3]魏婷,鄢超云.“儿童的视角”研究的价值取向、方法原则与伦理思考[J].学前教育研究,2021(3):3-14.

[4]HART J.Saving children:what role for anthropology?[J].Anthropology today,2006,22(1):5-8.

[5]BESSELL S.Rights-based research with children:principles and practice[J].Geographies of children and young people,2015(2):1-18.

[6]莫迪.儿童视角研究:儿童研究的新转向[D].上海:华东师范大学,2015:13.

[7]程景民,郑思思.日本《食育基本法》对我國的启示[J].中国食物与营养,2016,22(6):5-7.

[8]王世娟,李秀菊,高慧琛.课程统整的四个关键问题:日本食育课程体系的启示[J].全球教育展望,2021,50(6):12-26.

[9]李钰琪,洪孝相,王晓丹,等.食农教育的意义及其活动载体研究[J].中国食品,2022(20):100.

[10]郑勤.维克多·弗兰克尔生命意义观对构建高校新生健康人格的启示[J].宿州学院学报,2021,36(10):73-75,79.

[11]刘航.学前儿童情绪伪装的行为特点及其影响因素[D].长春:东北师范大学,2013:摘要I.

[12]张治,卞松泉.校长可以这样做[M].上海:上海三联书店,2011:79.

[13]沈颖.儿童文化的生成与演进:以阐释性再构理论为视角[J].教育导刊(下半月),2019(8):5.

[14]景冬菊,牛丽萍.幼儿园食育之实践策略研究[J].大庆师范学院学报,2021,41(4):106.

[15]陆浩,李克建.近二十年我国学前教育师幼互动研究的热点领域及趋势展望:基于VOSviewer与CiteSpace的知识图谱分析[J].幼儿教育,2020(36):34.

[16]甘飞云.后疫情时代关于饮食教育的几点思考[J].楚雄师范学院学报,2021,36(2):58-61.