美国普利策非虚构类图书获奖作品分析

2023-12-29闫静

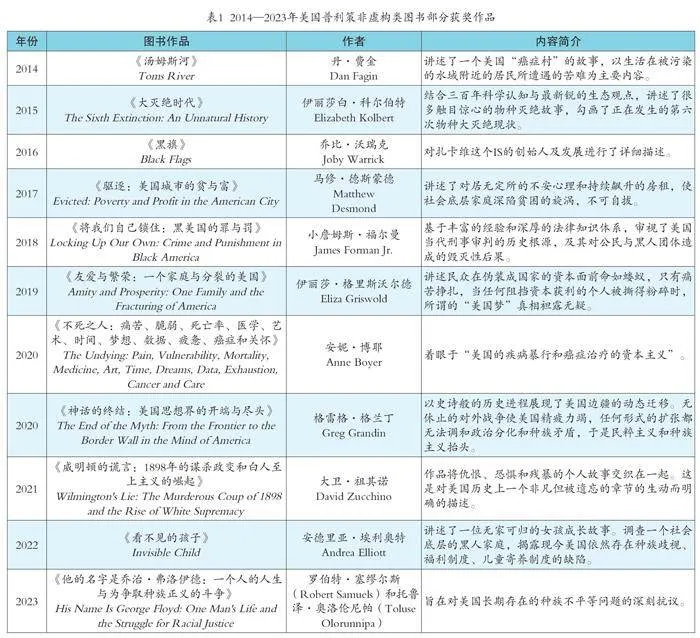

普利策小说奖(Pulitzer Prize for Fiction)是美国最悠久和最著名的文学奖项之一,是根据美籍匈牙利人约瑟夫·普利策的遗愿设立。普利策奖共设有21个奖项,除小说奖外,与文学相关的奖项还包括戏剧奖、诗歌奖、非虚构奖、历史奖、传记奖以及自传奖。“非虚构”即“Non-fiction”,源自美国,直译成“非小说”或“非虚构”,我国目前对其没有明确的概念定义。总的来说,非虚构写作属于纪实性文学,基于真实人物、地点和事件,运用小说、戏剧的文学艺术手法来讲述客观历史,达到与读者的情感共鸣。自1962年始,普利策小说奖开始对非虚构小说类文学作品进行评选,以其超前的洞察力关注美国热点问题,这也无不牵动着美国文坛的发展。笔者以2014—2023年获普利策非虚构小说奖的十部小说来看美国文学动态。

从近几年普利策非虚构类图书获奖获奖作品来看,在不同角度审视美国社会矛盾下的民众生活,如癌症村案例、生物灭绝、种族隔离案件、黑人生活等,都是在强调非虚构写作深入现实问题的职责。

●普利策非虚构类图书获奖作品主题分析

深入解读美伊战争的动机。《黑旗》是2016年普利策奖非虚构类的获奖作品之一。这本书的“主角”是扎卡维,所谓“本·拉登的副手”,ISIS的“国父”,其奠定了ISIS的精神基础。奠定了ISIS的精神基础是真,但其实扎卡维跟本·拉登关系微妙,观念有很大分歧,后来分歧越来越严重。本·拉登的基地组织也不再愿意为扎卡维和后来ISIS的残忍行为背书。已在新闻界工作了30多年的沃瑞克,在1996年加入《华盛顿邮报》,先后负责报道过国家安全、环境和中东等方面的新闻。2011年负责报道“阿拉伯之春”时,他开始对被称为“基地组织三号人物”的扎卡维萌发兴趣。当时,扎卡维已被美军炸死,但他曾领导的基地组织伊拉克分支正开始在叙利亚内战中发展壮大。它扎根的土壤是社会秩序崩塌的伊拉克,它接受的阳光则是伊拉克临时政府的无能、美国对伊拉克人民和文化的误解。在美国的宣传下,扎卡维一夜之间从名不见经传的众多恐怖分子之一,一跃成为恐怖分子的明星,引起不少人追随仿效。对于IS的起源,沃瑞克在书中给出了明确答案:美国的飞机和阿拉伯的监狱。沃瑞克把这些监狱称为“圣战大学”,因为它们往往将极端分子和温和派毫无差别地关押在一起,这导致了普通囚犯因受教唆而激进化,更促进了囚犯间互相沟通交流。

在沃瑞克的描述中,小布什政府的伊拉克战争可以说是IS崛起的罪魁祸首之一。为了证明萨达姆包庇恐怖组织、体现战争的合法性,小布什政府不顾中央情报局证据不足的警告,把扎卡维塑造成假想敌,强调他的恐怖行动以及与本·拉登的合作。2001年9·11事件以来,全球恐袭事件频发,反恐问题上升到前所未有的新高度。2006年,“伊斯兰国”奠基人扎卡维离世,2011年,“基地”组织首脑本·拉登离世,恐怖大亨相继落网,看似国际反恐取得了巨大的突破,但近年来恐怖事件愈演愈烈。2013年,极端恐怖组织“伊斯兰国”(ISIS)正式出现在公众视野,宣称要建立横跨中东的统一伊斯兰国家并与西方进行决战。在接下来两年中,它像肿瘤一样扩散到欧洲,并且压迫着整个世界的神经。而中东国家对极端分子的监禁措施也反而助长了恐怖主义。

全书前半部分运用强烈的画面感,用故事解释复杂的概念,叙事结构完整。堪称教科书般的非虚构写作,但后半部分却流于平庸。在中东诸国中,作者唯独对约旦王室和情报部门极尽溢美之词,未免有点让人怀疑他的立场。沃瑞克的书中还有许多其他丰富内容。例如,扎卡维利用网络传播暴力视频引发教徒间以及恐怖组织内部的激烈争论;例如,“学者”巴格达迪建立横跨中东的统一国家并与西方决战的目标;约旦国王阿卜杜拉二世自上任以来与恐怖组织之间的斗争。

关注经济对底层人的影响。马修·德斯蒙德是哈佛大学社会学助理教授。作品《驱逐:美国城市的贫与富》主要介绍了2008年5月,德斯蒙德搬到了一个位于密尔沃基市的拖车公园里,之后又住进了芝加哥贫困北区一间出租屋里。当时身为社会学专业研究生的他,认真地记录着这些濒临驱逐的人们的生活:他们将收入的70%甚至是80%用来缴纳房租,而他们租的这些房子,客观地说根本不适合人类居住。德斯蒙德这本书经过了严谨认真的研究,体现了他对这一群体的同情之心。他在这本书里再次将“剥削”的概念引入有关贫穷的辩论中,展示了驱逐是如何像监禁一样给一个人的生活打上烙印。

书中从另一个视角来审视另一种可能会出现的社会惨象:当买不起房也租不起房的时候,租奴身上背的是房租,手里提的是行李。或者接受涨租,或者被扫地出门。书中一个不太被大多数人注意的问题是,他们之所以不断地被房东扫地出门,本质上是房屋租赁市场的极度不平衡。这种不平衡让一个年轻人用70%,甚至更多收入用来交租,住所成了吞噬他们生命的一个黑洞。人们想当然地认为,贫困群体深陷租房的囹圄从来都是常态,其实不然。20世纪70年代,尽管低收入家庭的住房条件不怎么样,但总的来说,他们用不着节衣缩食。当时美国政府提供的廉租房比贫困户的数量要多,但好景不长,20年后的贫困户越来越多,曾经的廉租房已然成为一种稀缺资源。另一方面,住房条件大大地改善,租金也跟着疯涨。除了大环境的变化,房租的沉重负担还与个人品行与生活习惯有关:有人沉迷于吸食毒品、有人受到了精神伤害,并且相当一部分人没能完成高中学业。2007年底出现经济衰退的美国可谓祸不单行。抵押品赎回权的取消将无数的房主变成了租客,租金上涨,工资下调。

虽然美国是福利房覆盖率低的国家,既不像北欧有大比例的人口住公房,居民构成比较均衡,也不像印度,全部是民间自然形成的贫民窟。房屋虽破烂却存在着一定的传统道德秩序,犯罪率并不高。而美国是由国家为贫困群体集中建设的社区,治安比上述两者都糟糕。为此,美国从19世纪80年代起陆续拆除了一些治安问题严重的贫民廉租楼小区,转而推行贫富混合居住的“希望计划”,力图把廉租房分散兴建在中产社区中间。但这个做法也很难解决问题:一是美国社区自治发达,让中产居民聚居的社区接受在其间兴建贫民廉租房,这工作并不好做,因而“希望计划”进展缓慢。二是即便国家经过多方努力可以把贫民廉租房建到中产社区,却不能禁止原有中产居民迁出。在房屋交易活跃、居住流动性大、几乎人人开车、不那么看重居住区位,但重视人文环境的美国,“穷人迁入后富人就迁出”的现象很常见。事实上,像哈勒姆这样的地方,当初并非如今这种贫民区。就是在罗斯福新政以后,随着政府在此为穷人兴建廉租公寓楼,中产居民不断外迁,才逐渐成为今天这种“建筑壮观的贫民窟”。由于没有身份特权的传统壁垒,美国的城市化一向比欧洲自由。因此,与法国铁腕伯爵驱逐穷人的“奥斯曼现象”相反,穷人进城把富人挤走一直是美国城市化进程的特点。

聚焦美国社会结构不平衡。《看不见的孩子》是《纽约时报》调查记者、普林斯顿大学教授安德里亚·埃利奥特历时8年的追踪记录,援引和参考14325份各类文件写就的非虚构作品,讲述了一个名叫达萨尼的少女8年曲折的成长经历。在这部具有宏大历史感的作品中,埃利奥特将达萨尼的童年故事与她家族的历史交织在一起,追溯他们从奴隶制到向北迁徙的经历,以及这个家族在纽约的困境与挣扎。在作者看来,纽约可谓美国不平等最严重的一座城市,甚至同一条大道的两端都会呈现截然不同的天地。街区上的人可能买不起一件廉价的新衣服,却有可能在垃圾箱里捡到一流品牌的配件。

作者在文中极尽详细地记述了一个女孩的日常生活,回望了她的家族历史及其所处的时代背景,也记录了她的外祖母、母亲等一些家庭成员的成长经历。这些“看不见的孩子”在成长过程中经受着饥饿、黑帮、暴力、毒品、污染等苦难。她们的经历也使得我们能从一个侧面认识美国的社会现状,还有庞大的法律体系、学校体系、社会服务体系、人力资源、住房保障和儿童保护体系以及其中不容忽视的种族隔离现象。作为《纽约时报》的资深记者,8年来埃利奥特持续追踪达萨尼和她的家人。根据数百次采访、数千份记录,他在《看不见的孩子》这本书中记述了纽约贫困阶层中一名普通女孩的起伏成长历程,进而探究了美国的贫困和种族主义问题。故事以赛克斯家族孕育新生命为结尾。或许这是作者对于这类人群的一个美好期望。本书通过一个贫困家庭的视角,用平淡却更真实的笔触勾勒出底层人员的真实写照。作者调查的广度、深度,写作的专业冷静且引人入胜的能力,是本书的精彩之处。

作者在书里面梳理了达萨尼和她的妈妈香奈儿,香奈儿的妈妈乔安尼,乔安尼的父亲琼恩的命运。一方面,他们家庭之间的联结打动读者;但另一方面,似乎他们都无法逃脱辍学、毒瘾、帮派暴力的命运。从某种角度上来讲,很像《百年孤独》。美国社会对于他们长期系统性的边缘化和歧视是一个非常重要的原因,越是在人间地狱里挣扎,那不靠谱的恋爱带来的安慰就越吸引人,物质滥用提供的短暂脱离就越是可贵。在达萨尼的生活当中一直有两股力量在斗争,一股是来自她的原生家庭(巨大的压力和照顾年轻弟弟妹妹的责任让她过早地成熟),另一股是正能量。正能量一直想方设法把达萨尼从她的原生家庭的命运轨道上拉出来,而原生家庭的负能量不停地把她往回拉。可惜对于这种贫困家庭来说,贫穷所导致的物质上的缺陷,对人的生理和精神的影响太强烈,也导致小孩更加过于在精神上依赖原生父母,最终外界的所能造成的影响还是无法跟原生家庭抗衡。

《看不见的孩子》一经出版就受到了各界的高度评价,共获得包括普利策奖(非虚构图书)在内的5项图书奖,并另获4项提名。除获得多项图书奖外,《看不见的孩子》还入选了10项美国著名媒体和平台评选的年度图书书单,如美国前总统奥巴马2021年度书单、《纽约时报》2021年度十佳图书书单、《时代》周刊2021年度十佳非虚构图书书单、《大西洋月刊》2021年度十佳非虚构图书书单、美国《新闻周刊》2021年度十佳非虚构图书书单、美国亚马逊2021年度非虚构图书书单、英国《泰晤士报》2022年度图书书单(传记与回忆录类)等。

呼吁对种族歧视问题的正视。2023年非虚构类奖的获得者是《华盛顿邮报》记者罗伯特·塞缪尔斯(Robert Samuels)和托鲁斯·奥洛鲁尼帕(Toluse Olorunnipa),二人在合著作品《他的名字叫乔治·弗洛伊德:一个人的人生与为争取种族正义的斗争》(His Name Is George Floyd:One Man's Life and the Struggle for Racial Justice)中记录了这位因警察残酷执法而失去生命的年轻黑人男性的一生。这是一幅亲密而引人入胜的普通人的写照,他在2020年与警察的致命遭遇引发了一场国际社会变革运动,但他的人性和复杂的个人故事却鲜为人知。

弗洛伊德之死所引发的广泛游行示威活动,不仅是对美国长期存在的种族不平等问题的深刻抗议,更是对种族不平等背后更加普遍的社会不平等问题表达的集中不满。不平等问题已经深深渗透到美国社会的方方面面,成为影响美国社会发展最深层次的内在结构性矛盾。联合国种族主义问题特别报告员滕达伊·阿丘梅指出,对于非洲裔美国人来说,美国的法律体系已经无法解决种族不公与歧视。这种不公与歧视已经根深蒂固,甚至于在当下的抗议浪潮中,警察滥杀黑人的事件仍在发生。

●结语

普利策奖所崇尚的价值观主要侧重于“美国式的”价值观,例如,美国的历史、政治和文化。对于获奖者来说,获得普利策奖是极为重要的荣誉,普利策奖对于美国文学界自身也有重要的推动作用,普利策奖的评选程序保证了获奖者的水平和价值,同时也提高了所有文学界的标准,推动了美国文学全面而健康的进步。普利策奖对于新媒体的兴起也产生了积极的影响。每年获奖者的作品都比较具有全球性和时效性,充分体现了新媒体的特点。随着互联网的普及和新媒体的发展,普利策奖获奖者逐渐向新媒体领域蔓延。这反映出普利策奖,对于新媒体的认可和接纳。普利策奖不仅是美国最高的文学奖项之一,也是美国文化和社会发展的一面镜子。这个奖项的重要性不仅体现在获奖者和获奖作品的荣誉上,同时也是对美国文化价值观的认可,是推动美国文学界发展和进步的重要推手,也是全球文学界的重要角色之一。