让我们成为那盏星火

2023-12-29文津图书奖组委会秘书处

《观我生:壁画上的中国史》作者苗子兮,毕业于北京大学历史学系,曾担任中央电视台纪录片《航拍中国》第三季、《中国国家地理》、《中华遗产》等的撰稿人,出版了《画里的远游——版画家吉田博的一百个世界印象》《西湖梦寻——漫步在张岱的西湖梦里》等著作。

我于浩浩汤汤的图像之海中撷取十四座(组)墓葬的壁画,进而编缀出十四个故事。这十四个故事的主角(大多数是墓主人),虽然身份不一,但他们的人生起伏却能反映出更宏大时空里的壮阔波澜,而描绘他们生平与愿景的壁画也体现着那个时代艺术上的熠熠光辉。

本书名为《观我生》,该名源自《周易·观》,又北朝颜之推有《观我生赋》,不过,在此我可能用的就是其字面意思:“观看我的一生。”通过壁画,我们观看了十四种人生,人生虽渺微,但这十四颗星辰,或许能在历史的天空串联起一段千年轨迹。

——摘自《观我生:壁画上的中国史》

作为第十八届文津图书奖的推荐图书,《观我生:壁画上的中国史》一书从出版开始便吸引了众多关注的目光。北大才女苗子兮选取了十四座精美的墓葬壁画,用细腻的女性视角、文学的优美语言、小说式样的架构、散文化的叙事,从墓葬壁画中挖掘其背后蕴藏的历史,勾勒出一个个墓主人的人生剪影。

作者的文笔让人沉醉,大胆的想象也令人耳目一新。在这本书里你能够读到很多熟悉的人物,比如西王母、竹林七贤、章怀太子,但更多的是其背后意想不到的历史故事。作者串联了很多史实,在墓主人的生平过往中,把宗教、神话、众生、历史细密交织。冰冷的壁画在作者笔下变得生动鲜活起来,带着远古的神秘与磅礴如故人一般翩然而至。壁画会说话,只要你跟随作者灵动的文笔,就能走近一个又一个栩栩如生的历史人物,看历史的滚滚洪流迎面而来。

我们身边不乏各种类型的历史类书籍,但是像作者这样把史实糅进壁画之中,严谨而又生动地讲述历史故事的却少之又少。读这种图书,常常会有如同穿越一般的阅读快感,令人唏嘘的人生故事和严谨缜密的历史史实两者并行。人生不过沧海一粟,历史的车轮永远缓步向前,心情也在这两者之中来回跌宕。如何书写有温度的历史类著作,又如何克服创作过程中的重重困难?文津图书奖组委会秘书处与该书作者苗子兮女士用采访的方式进行了对话。

组委会秘书处:故事性的历史图书创作近年来已成趋势,与您之前的作品相比,这本书在保留故事性和趣味性的同时,也更注重学术性的表达。如何在叙述性和专业性、大众性和学术性之间保持一个平衡呢?

苗子兮:我对这本书的要求是既可靠又亲切。所谓可靠,那就是我要求自己,尽管故事情节可能有虚构的成分,但所有的记叙和论述,都要建立在扎实的史料基础上,尽量做到无一处无来源。

至于亲切,就是它是容易被读者读下去的。为此,我依循着司马迁的纪传传统,把一部历史分解为十四个人生故事,其中绝大部分故事主人公就是壁画的主人。

比如《河西走廊:乱世里的“桃花源”》这篇,我其实想写魏晋墓画像砖所呈现的河西走廊,但这些画像砖出土地零散,主题各异,如何将它们有机地结合到一起呢?于是,我写了一个故事,有一位粟特商人逃离了西晋末年可怕的洛阳大屠杀,逃到了河西走廊,透过他的眼睛,我们就能看到由魏晋墓画像砖拼出的那个时代,与中原战乱不同,河西走廊还是相对太平的:

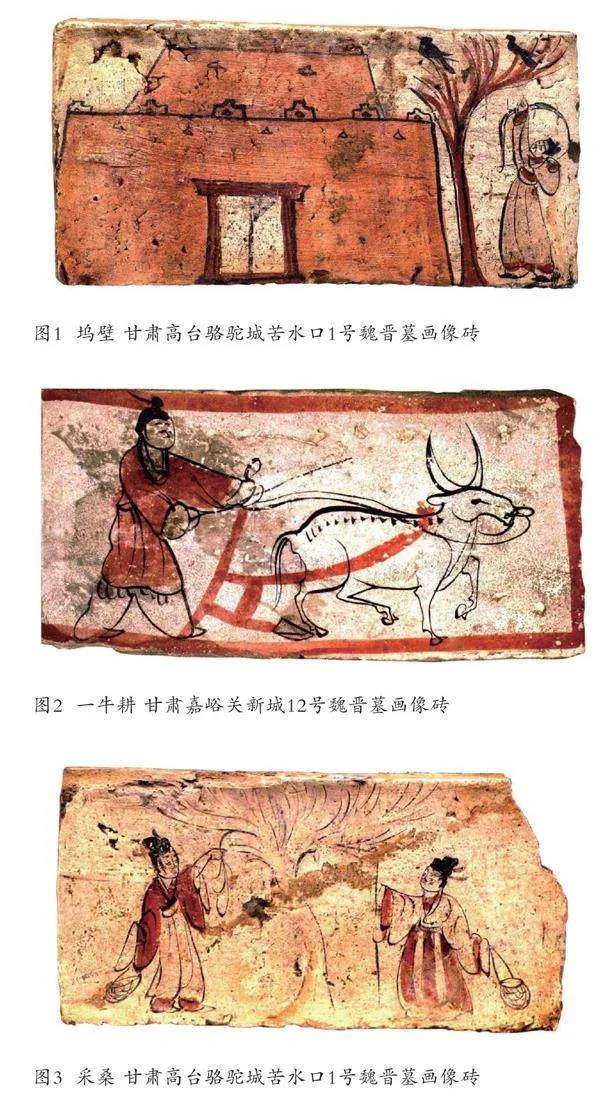

人们住在坚实的城堡里,这种城堡当时被称为坞壁(图1),有农夫驱牛耕作(图2),女子采桑(图3),一派祥和的田园景象。

我们的主人公可能会受邀参加一次宴会,为准备盛宴,厨师杀鸡宰羊、揉面做饼,还要烤串儿,这些都展示了当时的河西走廊可谓乱世中的一处桃花源。

这个粟特商人也不是我杜撰的。冒险家斯坦因在敦煌以西的长城烽燧下发现的粟特人信札里面就记载了他的名字,他是由商团领袖派驻去洛阳,因此,我假设他会目睹西晋的最后一幕。机缘巧合下,他也可能会来到河西走廊,并且在那里度过余生。以这个人物的经历串联出故事,读者就能更直观且清晰地了解那个遥远时代的模样了。

组委会秘书处:看完这本书,最令人印象深刻的是长达20页的参考文献,创作这本书耗时多长?在创作过程中,是否有遇到瓶颈?

苗子兮:这本书从2019年8月正式动笔,到2021年8月正式完稿,耗时24个月。当然之前有长期的酝酿,之后也有补充修正。创作过程整体上还是平稳推进的,1—2月产出一篇文章。说到瓶颈,因为我在2019年下半年患病,整个2020年都处于服药治疗阶段,这段时间内心很痛苦,而写作就成为我逃避病痛的一条路径,在写作时,我可以把自己沉浸到另一个时空,另一个人的故事里,暂时摆脱病痛的纠缠。

组委会秘书处:如何在严肃的历史写作中,克制自己过于情感化的表达,理性分析史料并得出合理的推论与解释呢?

苗子兮:我觉得历史学是需要情感的,因为历史学研究的就是人的故事,人有悲欢离合、喜怒哀乐,这些肯定会在历史学研究中表现出来,因此,我不认为完全的理性和冷静是研究历史学的唯一态度。本书的每一篇都会以一段场景化描述开头,这便是想引导读者进入故事主人公生活的时代,与他们同情共感。

当然,在拉开了一定的时空距离后,其实我们是在以上帝视角看待曾经辗转挣扎于时代中的人,于是对他们的感受就有了一种看清前因后果又无可奈何的悲悯感。比如《家族之树:辽国汉人发迹史》这篇叙述了河北宣化辽墓的主人张世卿及其家族是如何经过几代人的努力,发家致富(图4),又以柔软的身段,平安度过辽金易代的波澜,但最后,这个家族还是在蒙古征服中覆灭了。于是我会写道:“培植一棵大树需要数代人的努力,而摧毁它只在顷刻之间。”

还有《轮回的楼兰》是一家贵霜移民逃离被萨珊波斯攻破的贵霜都城富楼沙,跨越帕米尔高原,沿着塔里木盆地南缘来到楼兰,并在此定居的故事,但随着气候恶化,楼兰逐渐不适于人类生存,他们的后裔又不得不辞别刚刚熟悉的故乡,再度去寻找家园。于是我会写道:“人们总是为别离所伤,为弃绝所叹惋。在人类有限的线性生命里,一片文明的消亡是无法追挽的失落。不过,对于罗布泊来说,水涨水落,鸟去鸟回,人来人往,是一个个的轮回。像之前那样,属于楼兰的故事结束了,它等待着下一个轮回的开启。”

这样的情感表述,我认为是有必要的,因为我们在历史中寻找的不仅是经验教训,还有一丝动人的东西,所谓的动人,就是让人感到与自己的切身处境有关。但我们又不能沉浸于情感的宣泄,而应该“乐而不淫,哀而不伤”,从一时一地的情感中跳脱出来,从更宏大的视角俯瞰那些喜怒哀乐,再反观自身时,便会有了更笃定的豁然。

组委会秘书处:在您之前的采访中,提到每周三会是您的阅读日,如果没有其他安排,会去浙江省图书馆看书,现在仍然保持这样的阅读习惯吗?对于一个专业的历史写作者而言,您经常阅读哪些类型的图书呢?

苗子兮:现在不会了,很现实的原因是浙江图书馆正在搬迁中。但在此前很长的一段时间,我是浙江图书馆的常客,我坐在浙江图书馆中外艺术图像书刊阅览室里,这是一个开架阅读空间,我可以自由地从书架上取下那些大部头的图录,而每次翻开,都有一个新世界闪耀在我眼前。我写这本书的灵感也来自在这里的自由阅览。

至于我阅读的图书,一方面就是和写作相关的,参考书目中有列,就不赘言了,此外,我还喜欢阅读一些其他学科的书籍,比如有一段时间我对平行宇宙的概念很感兴趣,就读了《隐藏的现实——平行宇宙是什么》《超越时空——通过平行宇宙、时间卷曲和第十维度的科学之旅》等科普类图书。为什么要对这个感兴趣呢?因为历史学其实是一个关于时间和因果的学科,它建立在一维时间不可逆的设定上,正因如此,原因导致的结果是唯一的、确定的,其他可能性已经湮灭了。但假想有一天,我们进入一个地方,在这里可以观看到所有平行宇宙的情形,所有曾经的可能性在某个平行宇宙里上演,鸿门宴上项羽杀死了刘邦,凯撒没有渡过卢比孔河,时间裂变成无数分支,再进一步裂变成无数分支,因果关系的确定性彻底消散,那我们今天所笃信的那些所谓历史规律还可信吗?我觉得这个概念很有意思,也能对历史学研究造成很大的挑战,所以不时在头脑里风暴一下也是蛮有意思的。

组委会秘书处:“读万卷书,行万里路。”2017年您走了丝绸之路中国段,也因为这段颇有收获的旅程创作了大量作品。最近有哪些旅行令您印象深刻呢?

苗子兮:我觉得“读万卷书”和“行万里路”是相辅相成的。为了进行我的图像研究,我探访了目前向公众开放的大多数图像聚集地,画像石则山东、江苏徐州;石窟壁画则新疆克孜尔,甘肃莫高窟、榆林窟、西千佛洞、五个庙、马蹄寺、麦积山,山西云冈,河南龙门,河北响堂山,山西天龙山、龙山,重庆大足,四川安岳;寺观壁画则山西佛光寺、岩山寺、洪福寺、永安寺等。另外各大博物馆也在造访之列,诸如中国国家博物馆、陕西历史博物馆、山西博物院、山东博物馆、南京博物院、河北博物院、新疆维吾尔自治区博物馆、甘肃省博物馆、中国丝绸博物馆,等等。为了探究图像的来龙去脉,我还需要更宏大的视野,因此我还去了陆海丝绸之路沿线诸国:乌兹别克斯坦、伊朗、土耳其、柬埔寨、斯里兰卡、尼泊尔。在本书中,读者时常可与域外图像相遇。

行万里路,有时真能解开一些历史研究的谜团。比如本书中有一篇是《北齐—北周—隋朝:一个“老外”的宦海浮沉》,讲的是山西太原出土的隋代虞弘墓主人的故事。但关于虞弘的族属,学界一直众说纷纭,以粟特说、步落稽说、漕国说较为主流。当我去过伊朗观看了诸多摩崖浮雕后,认为他的家族肯定来自深受波斯文化影响的地区。非独虞弘,事实上,古代世界有许多远行者,他们受使命、信仰或利益的驱使,行走在大地上,也促成了文明间物质和文化的交流。当我在乌兹别克斯坦撒马尔罕大使厅壁画上看到中国使臣、在柬埔寨暹粒吴哥城巴戎寺浮雕上看到中国军队时,那种他乡遇故知的感受就更为深刻,也特别想把他们背后的故事写出来,而这两处图像也将成为我下一本书的篇章主题。

组委会秘书处:对于热爱阅读的人们,您有哪些关于阅读的心得可以分享?

苗子兮:属于我们每个人的时间和空间是很少的,而个体开辟时空的方法,一是阅读,一是创作。我很荣幸可以读到那些最卓越的作品,它们可能跨越千年,却依然熠熠生辉。阅读时,你可以感知到,有些东西是真的可以不朽的,帝王将相皆成黄土了,一刹间被点燃的创造力却仍然闪亮着。而创作,就是试图去亲自触碰不朽的过程。虽然我们个体卑微如斯,但是创作也可以让我们成为那盏星火。这是一件多么美好的事情,希望有更多的朋友可以享受到它。