观教·察学·省己:深度教研的实践探索

——以“三角形的内角和”课例研修为例

2023-12-27翟立安浦静滢

◎ 翟立安 孙 晖 浦静滢 曾 英

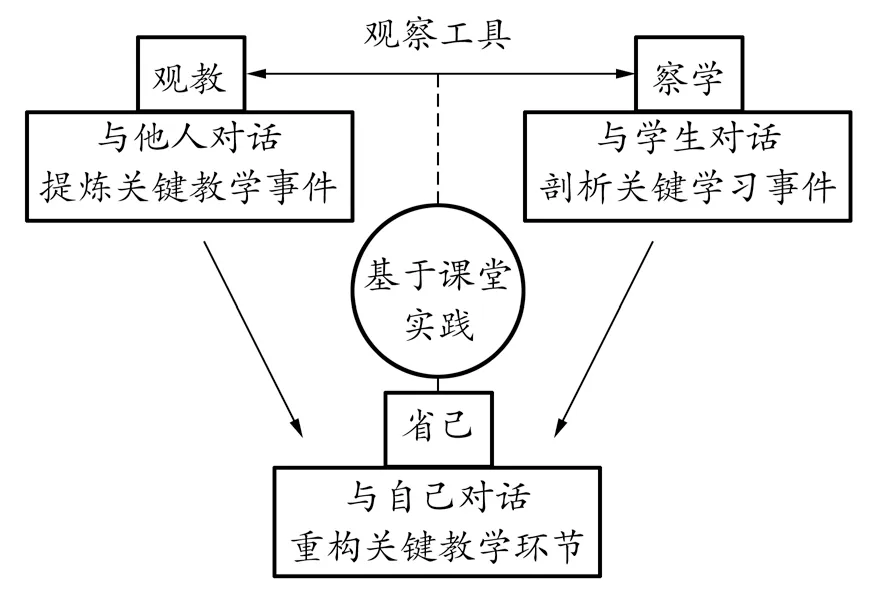

部分教师在教研活动中,不仅存在“不教研”或者“假教研”现象,而且更多的是“浅层次参与教研”,鲜有“深度沉浸于教研”。教研员作为区域教研活动的组织者、设计者与实施者,如何开展深度教研,让每一位教师在教研活动中的学习进修能真正深度地发生,以促进教师专业发展适应课程教学改革的需要,是一个非常现实而又十分有价值的研究课题。为此,上海市杨浦区数学教研团队在“上海教研实践范式”[1](见图1)的基础上,结合“学习共同体”等理论,设计了一种推进深度教研、促进教师深度学习的“观教·察学·省己”课例研修模型(以下简称“GCX”研修模型,见图2)。

图1 上海教研实践范式运作模型

图2 “GCX”研修模型

日本学者佐藤学认为“学习是三种对话:是自己与他人的对话,自己与自己的对话以及自己和客观世界的对话”。教研是教师专业学习的一种方式,是教师运用学科和教育教学的知识,与他人对话(提炼关键教学事件)、与学生对话(剖析关键学习事件)、与自己对话(重构关键教学环节)。立足这样的学习理论,“GCX”研修模型突出三种对话的教研功能,以基于课堂事实的课例研究构筑教师之间的学习共同体,从而促进教师深度参与教研,达成专业发展的目的。

运用“GCX”研修模型,我们在区域数学学科教研活动中不断循证实践与改进完善,收到了良好的研修效果。下文以“三角形的内角和”课例研修为例来进行深度教研的实践探索。

一、深度教研的维度之一:观他人的教

所谓深度教研,就是通过教研主题的结构化处理,教研活动的系列化设计,展现教研活动的持续性,以及注重教师的参与度与获得感等,着力将教研活动的设计、组织、实施以及效果评估等各项任务落到实处,以期提升教研活动的质量,促进教师的专业成长与发展。[2]赵雪晶认为“要从教研高度、广度、参与度三个方面来刻画教研活动”。[3]可见,深度教研之“深”首先在于提高教师的参与度。

课例研修是教研活动常见的形式之一,也是教师比较喜欢的一种教研形式。尽管如此,2016 年对上海市教研活动情况的问卷调研结果显示,在以评课为主要形式的教研活动中,大约有一半的教师不太愿意主动参与研究课的讨论和发表自己的看法等。[4]因此,教研组织者要想方设法调动教师全员全程参与研修活动的积极性。

“GCX”研修模型的实施主要经历“一大三小”四环节:课例展示→观教→察学→省己。在引导教师积极参与“观他人的教”时,我们采用了如下策略。

(一)确定课堂观察主题

在日常教研活动中,常常发现部分教师会成为教研活动的“边缘人”,甚至是“局外人”。其主要原因是教师不明教研目的、没有教研任务、缺乏教研“抓手”。因此,需要用目标与任务来驱动教师的参与和“卷入”。于是,我们提出了观课者要有“两副担子”的要求:一个是拟定观课主题进行课堂观察;另一个是观察一位(或一组)学生的全部学习历程。也就是说,观课教师在进入课堂之前就明确了一个观课主题。这样的观课主题,可以是一人一主题,也可以是多人合作同一个主题;可以是教研组织者统一“命题”,也可以是教师自己个性化“选题”。总之,每一位教师都是带着主题和任务去观课。例如,设计“三角形的内角和”课堂观察研修活动时,我们在前期问卷调研的基础之上,把观课主题确定为“关注课堂有效提问,培养学生思维能力”。

(二)研制课堂观察工具

为了给教师提供参与教研活动的具体“抓手”,同时也是为了进一步提高教研的科学性和实证性,我们非常重视研发教研工具。在“三角形的内角和”课堂观察研修活动中,我们把全体教师分成三个组,分别是“课堂追问观察组”、“学生思维观察组”和“后测题评价组”。例如,课堂追问观察组的教师自主研制“课堂追问观察单”(见表1),并且分工合作完成该观察单的填写。

表1 课堂追问观察单

案例一 课堂评价,用数据和证据说话

课堂追问观察组运用观察工具,形成了教师追问类型与频率统计数据(见表2)。结合数据,课堂追问观察组做了如下课堂分析评价。

表2 教师追问类型与频率统计数据

从追问方式上看,授课教师的追问集中在逆向追问和因果追问,它们的占比分别是36.2%和27.2%。“因果追问”能够引发学生深入思考,给学生提供展示思维过程的机会。例如,在学生回答“第三个角是62°”之后,教师紧接着追问“依据是什么?”。“逆向追问”能够引导学生针对某一具体问题进行多角度、多层面的分析与研究,培养学生的反思能力。例如,当一位学生回答“撕下三个角,使三角形的三个角共顶点拼成一个大角”时,教师反问:“拼成一个大角,一定要撕下三角形的三个角吗?”。用数据说话,并结合教学片段的“复盘”,进行实证性分析,观点鲜明,数据与证据确凿。

(三)提炼关键教学事件

教研,要抓住教学中的关键事件。“第一种关键教学事件是‘重点、难点、关键点和学习效果评价’构成了一个‘目标—条件—过程—结果’的四元课堂分析框架;第二种关键教学事件来自对教学中‘有意义事件’的辨别,往往涉及师生在教与学中的互动方式。”[5]

在课例研修过程中,我们要求观课教师对教学中“有意义事件”进行创造性的提炼,并重点围绕“关键教学事件”开展学科教学知识(Pedagogical Content Knowledge,简称PCK)的话题研讨,从而推进教研向更深处漫溯。

案例二 教学追问要“三思而后问”

两位教师同课异构“三角形的内角和”,巧的是课堂引入的情境问题都是“一块三角形形状的玻璃被打碎,剩余玻璃上的两个角分别是65°和53°,问:第三个角是多少度?”。

两位教师采用的推进方式也都是“追问”,但每人追问的语言及其顺序是在课堂上即兴发挥的。A 老师是这样提问和追问的:能否动手操作来验证这一结论?在哪些图形中能得到180°?B 老师的追问与A 老师的追问几乎差不多,但在语言顺序上这两个问题是颠倒的。

就是因为这里的“颠倒”,两个班级学生的表现却大不一样。在A 老师的课上,开放式地让学生去动手尝试。因此,出现了搬动三个角、两个角,也有搬动一个角的方法。在B 老师的课上,学生在动手操作之前,教师问“我们以前学过,可以在哪些图形中能得到180°?”,有一些学生回答“平角是180°”。因此,在动手实践时,学生只出现了搬动三个角、两个角的方法(本质上都是形成一个平角)。

课后交流时,有教师提出:课堂上同样的问题,同样的追问,只是不同的语言顺序,却得到不同的效果,这是为什么?教师们饶有兴趣地展开了讨论,得出一些非常有价值的教学共识,比如“教学语言是把双刃剑,它可以启迪学生的思维,打开一扇门,它也可能约束学生的思维,关上几扇窗”“我们要精心选择与推敲教学语言,甚至要考虑语言顺序对启发学生思维的影响”“教学追问不可随意”等。

二、深度教研的维度之二:察学生的学

在课堂观察研修活动中,“观教师的教”是表面现象,“察学生的学”才能由表及里。因此,深度教研要从“观教”走向“察学”,将“观教”与“察学”相结合,形成彼此关联、相互印证的观课视角。

关于“察学”,我们主要采用“LOCA 范式”,它是“以焦点学生学习历程为中心的观察与关键事件重构分析”(Learning-process Observation and Critical-incidents Analysis Approach ,简称LOCA),以儿童学习历程为对象,收集学习的事实案例,形成对学习的完整分析证据链,据此深入理解学生的学习逻辑,开展对原有教学框架的深刻反思。[6]

(一)观察学生学习历程

进入观课现场,我们要求教师坐在学生身边进行观察,可以多位教师观察一位学生,也可以一位教师观察3—4 位学生。其目的是观察学生在课堂上完整的学习历程,以便通过“察学”印证与思考“观教”。为了方便教师“察学”,我们提供了一个操作简易的观察工具(见表3)。

表3 焦点学生学习历程观察与关键事件记录单

(二)剖析关键学习事件

观察学生在课堂上完整的学习历程,一定会看到焦点学生顺利解决问题或思维受阻或未参与学习的现象,甚至可以体会到学生的情绪、思维和内心。面对这些真实的现象和细节,遴选关键学习事件,解剖其中的深层次原因,方能见到“冰山之下”真实的学习世界。陈静静认为“观察者必须打破坚冰层,进入冰山之下,以平等的心态与所观察的学生进行深入地对话,去体会、感受、理解和诠释学生真实的想法、困惑、意愿、需求,只有真正站在学生的立场,与学生同呼吸共命运之时,学生的真实世界才能向观察者开放,观察者要运用“眼”“耳”“心”共同接受信息,并进行迅速地解读与反思。”[7]因此,教师要全身心地投入“察学”,方有可能真正理解学生的“理解”,进而实施精准化教学。

案例三 这样的折叠,课上要不要讲?

10 点07 分—10 点12 分:上课教师要求学生“动手操作,验证三角形的内角和为180°”。学生有通过剪拼移动三个角、两个角或一个角的方法。观课教师发现自己观察的丁同学的做法与众不同,她是通过折叠三角形成四边形后从而得到一个平角。于是,教师问她“你是怎么想到的?”。丁同学回答“我觉得应该把三角形化成四边形,但我不知道这样做对不对”。

课堂研讨时,观课教师提出:①任意一个三角形通过这样折叠成的四边形是不是一个特殊四边形?②如果上课教师发现这是一个特殊四边形,而特殊四边形是八年级学生学习的内容,今天是上七年级的课,那么要不要跟学生讲?两个话题抛出后,教研现场再次活跃起来。

三、深度教研的维度之三:省自己的改

传统研修活动的课后研讨,主要是专家、教研员或几位教师代表对上课教师的示范课进行“说三道四”(说三个优点、道四条建议)式地评价。其主要功能是评课,其“受益者”主要是上课教师,其他教师俨然就是“旁观者”。为了改变这种研修现状,让每一位教师在研修活动中的学习能真正地发生、让更多教师的学习研修能够深度地发生,我们非常注重课例研修从“人人参与”到“人人投入”再到“人人收获”的完整设计。

(一)既要互助更要反思

1.发现问题,分享建议

俗话说“当局者迷,旁观者清”。作为“旁观者”的观课教师,要以观课主题和观察点为视角,以观课的证据和数据为依据,结合自己的教育教学经验与认知,给上课教师适当地提出教学改进建议,以发挥“同伴互助”的教研功能。

2.以课为镜,反思自己

观课教师不能仅仅停留在研修活动的“旁观者”“评价者”的角色,更主要的是要将自己的专业发展“代入”其中、“卷入”其中,要以他人的课为镜反思自己,即“观他人的课堂,想自己的教学”。

(二)尝试重构教学设计

观课反思不能仅仅是对观念、理念或对原有教学设计和实施的反思,更应该是一种体现集体智慧的建设性的反思——重构教学设计。

案例四 面对意料之外的“生成”,如何应对?

本节课中,动手实验“验证三角形内角和为180°”是很重要的一个环节。在B 老师的课上,教师的预设是“通过剪拼,搬动三个角、两个角或一个角的方法”,可万万没有想到是有学生采用“折叠三角形成四边形”的方法得到了平角。面对意料之外的“生成”,上课教师在犹豫了一下之后,对全班学生说“她的方法与众不同,非常精彩,为她鼓掌!”。

在课堂评价环节,就这个细节,有教师提出疑问:这里是否更应该在学科上进行评价,通过学科性评价挖掘其内涵与价值,而不只是随意地给一个掌声呢?

大家纷纷献计献策,设计了多种应对方案。上课教师和观课教师的脸上都露出了“研而有得”的喜悦。

四、进一步思考

通过对“GCX”研修模型的反复运用和思考,我们还初步形成了“GCX”深度教研的评价框架(见表4)。

表4 “GCX”深度教研的评价框架

在多次使用“GCX”研修模型开展行动研究的过程中,我们发现该模型存在许多尚待开发与细化、深化的“内涵”。例如,如何科学有据地将“观教”与“察学”进行关联、印证与探因,从而避免仅仅是个人主观经验性的判断与归因;观课教师可以从哪些方面更加深刻地“省自己的教”?如何验证重构教学环节或细节的针对性和有效性?等等。总之,运用“GCX”研修模型开展行动研究,探索深度教研,我们还需持续推进。